150年の手仕事を、次の世代へ――仙台箪笥の挑戦

支援総額

目標金額 1,500,000円

- 支援者

- 20人

- 募集終了日

- 2025年7月31日

市民に愛されて40年、2025SENDAI光のページェント開催!

#観光

- 現在

- 562,000円

- 支援者

- 66人

- 残り

- 38日

命を守る手術器械の職人技を次代へ。技術継承にご支援を

#生活用品

- 現在

- 1,859,000円

- 支援者

- 56人

- 残り

- 9日

1頭1頭と向き合い続けるために。引退馬たちに安心安全な新厩舎建設へ

#観光

- 現在

- 73,967,000円

- 支援者

- 6,391人

- 残り

- 32日

市場流通0.1%以下の「国産ごま」を信州から全国へ世界へ発信

#まちづくり

- 現在

- 600,000円

- 支援者

- 27人

- 残り

- 10日

救う命を選ばない。どんな犬猫も保護し続け福岡の里親さんを増やしたい

#動物

- 現在

- 3,189,000円

- 支援者

- 300人

- 残り

- 1日

福岡県筑豊地区TNR助成金及び崩壊案件で不幸な猫を減らしたい

#動物

- 総計

- 11人

プロジェクト本文

|はじめに

ページをご覧いただき、ありがとうございます。仙台箪笥協同組合は、平成20年3月4日に設立された伝統的工芸品「仙台箪笥」の製造技術と文化を継承・発展させることを目的とした団体です。

組合員は宮城県内の仙台箪笥製造業者を中心に構成されており、それぞれが長年にわたり受け継がれてきた技術を守りながら、時代にあわせた製品づくりや販路拡大に取り組んでいます。

また、伝統技術の継承とともに、販路の開拓や観光・教育分野での普及活動にも積極的に取り組み、街角ミュージアム「仙台箪笥歴史工芸館」の運営も行っています。組合ではインターネットを活用した情報発信やECサイト運営にも取り組み、現代のニーズに対応した事業展開を進めています。

本プロジェクトは「仙台箪笥の伝統技術の継承」を目的とし、いただいた支援金は時代を越えて受け継がれてきた職人の技と誇りを次の世代へと繋ぐための活動に活用します。

長い歴史を持つ仙台箪笥ですが、近年は国内での需要が減少し、職人の高齢化や後継者不足という深刻な課題に直面しています。私共は、この灯を消さないためにも国内外での認知と販路拡大し新たな仕事を作ることで若手の雇用・育成を進めてまいります。

仙台箪笥協同組合 – 仙台箪笥協同組合オフィシャルサイト:https://www.sendai-tansu.com/

自己紹介

当社は1871年(明治4年)創業という長い歴史を持ち、仙台箪笥の製造を生業として今日まで技術と信頼を積み重ねてきました。その伝統と精神は、現代に生きる仙台箪笥づくりの根幹となっています。

|活動内容紹介

組合の主な活動内容は以下の通りです。

・仙台箪笥の製造技術と文化の継承

・地域や行政と連携した展示会・販路拡大事業の企画運営

・観光資源としての仙台箪笥のPR活動

・若手職人の育成や研修等の実施

・海外市場への情報発信および輸出の模索

■宮城県「伝統工芸品産業新たな担い手確保新事業」(令和5年)

伝統工芸品産業の維持・振興につなげるため、 全国のものづくり・工芸系の学校の学生や伝統工芸に興 味関心のある社会人等のうち、伝統工芸品産業での就業に関心のある方 及び技術を習得して職人になりたいと 考えている 方 を対象にしたインターンシップを実施。 全国より仙台箪笥に関心のある学生・社会人が参加。翌年、参加者から1名が漆職人への道を歩み始めた。

■宮城県「伝統的工芸品産業振興事業」(令和6年)

インターンシップ事業に参加した女性1名を仙台箪笥組合以外の仙台市内にて漆塗装事業者様に就職。令和6年度宮城県伝統的工芸品産業振興事業を活用し、仙台箪笥の漆職人伝統工芸士より漆塗り工程の新規従事者の技術習得のために行う事業を実施した。

■CRAFT×TECH 事業

東京大学先端科学技術研究センター特任准教授 吉本英樹氏が日本の伝統工芸と現代的なアイデア・技術を繋ぐ新しい試みとして、工芸の美しい素材や技法を、歴史と未来の両面から見つめ、新しく特別なアート作品へと昇華させることで、数百年にもわたる伝統工芸の歴史に新しい発見をもたらすことを目指ししたプロジェクトに参加。

kudan house(東京)、Design Miami.Basel 2024(バーゼル)、Victoria and Albert Museum(ロンドン)に出展し評価を得た。

‘Metropolis. I’ │ Craft x Tech - 日本の伝統工芸と先端テクノロジーを繋ぐ:https://craft-x-tech.com/ja/collaboration/metropolis-i/

■販路開拓事業

国内では、伝統的な仙台箪笥の意匠や技術を守りつつ、現代の住空間やライフスタイルにも調和するようデザインを工夫した商品開発を行っており、百貨店や専門店、各種展示会などでの販路拡大を図っています。日常使いできるサイズや機能性を兼ね備えた製品も展開し、幅広い世代に仙台箪笥の魅力を届けることを目指しています。

また、海外においては現在ロンドンとフランスを中心に活動を進めています。これらの地域では日本の伝統工芸品に対する関心や評価が高く、現地での展示や交流を通じて仙台箪笥に対する率直な感想やニーズを丁寧にヒアリングしながら、提案型の商品開発に取り組み始めています。伝統を尊重しつつも、サイズ感や色彩、金具の量など現地の住環境や嗜好に配慮した製品づくりを模索しており、今後の海外展開に向けた大きな可能性を感じています。

国内外の声を受け止めながら、地域の職人とともに、仙台箪笥の新たな未来を切り拓いてまいります。

■仙台市内の小中学校やイベントでのワークショップ

仙台箪笥協同組合では、伝統技術を次世代に繋ぎ、地域に根差した文化として継承していくため、様々な活動を行っています。その一環として、市内の小学校を訪問しての出前授業を実施。仙台箪笥の魅力と職人の手仕事の素晴らしさを学んでいます。

また、宮城県や仙台市が主催する観光・物産イベントにも積極的に参加し、県内外の多くの方々に仙台箪笥の魅力を発信しています。商品の展示だけでなく、製作工程の紹介や実演も行い、実際に手に取っていただくことでその価値を感じていただいています。

さらに、不定期ですが「仙台箪笥職人展」を開催し、地域の方々と職人との交流の場を設けています。この展示会では、伝統的な製品と現代のライフスタイルにあわせた新作も披露され、若手職人の挑戦や、地域全体で仙台箪笥を守り育てようという熱意が伝わるイベントとなっています。

仙台箪笥について

仙台箪笥は、江戸時代後期から宮城県仙台市を中心に製作されてきた伝統的工芸品で、堅牢でありながら優美な意匠を持つことが最大の特徴です。武家階級から民衆の嫁入り道具へとして発展し、実用性と美術性を兼ね備えた家具として高く評価いただいております。

|仙台箪笥の歴史

仙台箪笥の意匠が華やかで装飾性に富んでいるのは、いくつかの文化的背景に由来しています。

かつて仙台箪笥は、居間の押し入れの下に納められ、室内装飾の一部としての役割も果たしていました。そのため、人目に触れる家具として見た目の美しさが重視され、意匠は自然と華やかになっていったのです。

さらに、仙台箪笥はお嫁入り道具として用いられることが多く、娘に「少しでも良いものを持たせたい」という親心が、より豪華で存在感のあるデザインを生み出しました。 また、背景には仙台ならではの「伊達文化」があります。戦国武将・伊達政宗が築いた、粋で華やかな気風を大切にする文化的土壌が、仙台箪笥の派手で精緻な装飾を後押ししました。

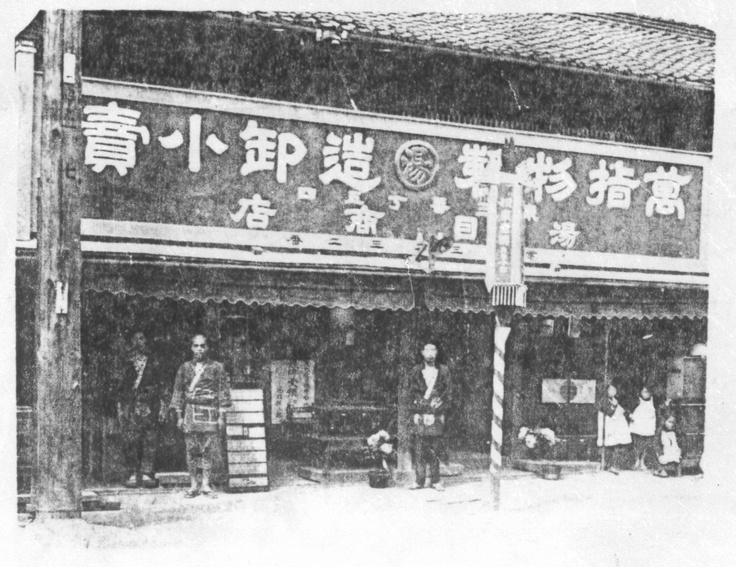

この独特な美意識と高度な職人技が融合した仙台箪笥は、やがて外国人の目にも留まり、輸出品としての道が開けていきます。異国の人々にとっても、その洗練された意匠と日本的な美しさは魅力的に映り、明治期以降は海外の万国博覧会などで高い評価を受ける工芸品として注目を集めるようになりました。

|仙台箪笥の特徴

仙台箪笥は、主に欅・栗・杉などを用いた、杢目の美しさと堅牢さを兼ね備えた木工技術が特長です。

中でも、最上段の横長の引き出しは、かつて刀や裃(かみしも)を収納するための工夫であり、機能性と造形美が融合しています。 仕上げには、仙台木地呂塗りと呼ばれる独自の漆塗り技法が施されており、欅の杢目を引き立てる赤みを帯びた深い光沢が特徴です。

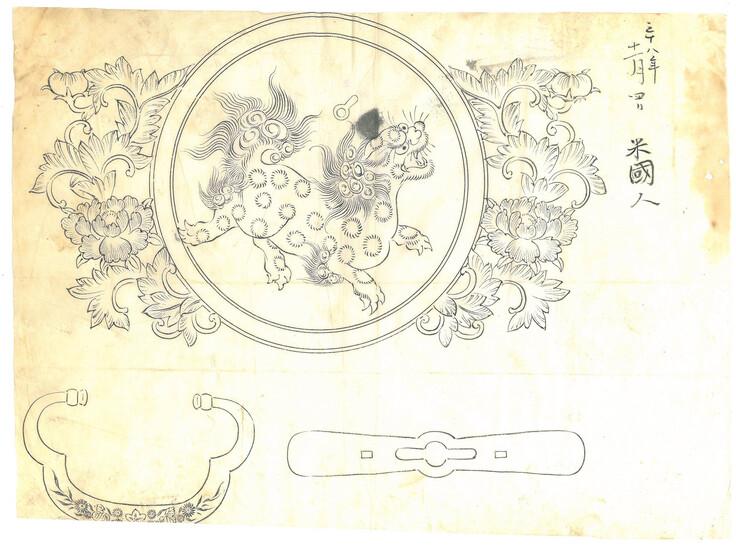

漆ならではの経年変化によって、時を重ねるごとに美しさが増していくのも大きな魅力です。 装飾金具には、「錺金具(かざりかなぐ)」と呼ばれる手打ちの鉄製金具が使われており、龍や唐獅子、牡丹などの縁起の良い文様が丁寧に施されています。

伝統的な「打ち出し技法」により、立体感と迫力を持ちつつ、細部にまで職人の美意識が宿る仕上がりとなっています。 これらの技術は、現在も「木工」「漆塗り」「金具」それぞれの職人による分業制で受け継がれており、一品一品が熟練の手によって生み出される伝統工芸品です。

【木工工程】

【漆塗り工程】

【金具工程】

仙台箪笥は、「木工」「漆塗り」「金具」の三工程を分業制で担うことにより、それぞれの工程において一切妥協のない丁寧な仕事が貫かれています。しかし、その歩みは決して平坦ではありませんでした。

明治後期には、東京を中心とした桐箪笥の台頭により需要が減少し、地方の伝統箪笥は厳しい状況に置かれました。さらに戦後には、漆に代わる安価な塗料の普及や既製品金具の流通、低価格家具の拡大といった流れの中で、仙台箪笥も厳しい局面を迎えます。

東日本大震災でも甚大な被害を受けながら、職人たちは伝統を守り続けてきました。 そのような困難の中でも、仙台箪笥は幾度も活路を見出してきました。

中でも転機となったのが、1910年(明治43年)のロンドンで開催された「日英大博覧会」への出品です。これを機に仙台箪笥は海外市場から注目を集め、「輸出箪笥商」を名乗る業者が現れるほど輸出が活発化。生産量も大きく伸び、国内需要が減る中でも産地の存続に大きく貢献しました。

数々の困難を乗り越えてきた仙台箪笥は、今もなお一つひとつ手間と技術を惜しまず作られる、真の伝統工芸品として息づいています。

|様々な仙台箪笥

■車箪笥

仙台市内の「仙臺箪笥歴史工芸館」には背板に天保13年に製造されたと墨書きのある車箪笥が展示されています。

「車箪笥」とは箪笥に木製の車輪が付いた箪笥のことで当時は輸送にも便利だったと考えられています。ところが、火事が発生した際に家財道具一式を収納した車箪笥を引いて逃げた結果、人が通れずに被害が拡大したという話があり、その後全国的に車箪笥の製造が禁止されたと伝わっております。実際に仙台地域ではそれ以降、車輪の付いた箪笥を見つけることはありません。

■ 仙台箪笥金物図案帳

明治~大正期に仙台で活躍した金具屋・菊池家に伝わる図案帳。英語での説明や「米国人」などの記載があり、仙台箪笥が海外輸出されていた証拠となる貴重な資料です。絵師による美しい図案を金具職人が装飾用にアレンジして使用していたとされています。

■ 鏡付き仙台箪笥

1915年(大正4年)にドイツ人の注文で製作された洋風仕様の仙台箪笥。同型を2棹製作し一方を納品。残った1棹が湯目家に現存しています。鏡にシャンデリアを映す西洋文化も反映され、戦時中に疎開されたことで今に伝わる貴重な一品です。

■ 唐獅子野郎型箪笥(大正末期)

大正末期に製作されたとされる力強い意匠の仙台箪笥。唐獅子模様の錺金具は明治~大正期に活躍した名工・菊池家の作と考えられ、細部まで美しく表現されています。木工・塗り・金具の三技が揃う「三位一体」の典型ともいえる逸品。仙台箪笥工芸館でご覧いただけます。

プロジェクトを立ち上げたきっかけ

|技術、文化継承の危機

仙台箪笥は長い歴史の中で幾度も困難を乗り越えて継承されてきましたが、現代においても再び大きな岐路に立たされています。

生活様式の変化により和家具の需要は減少し、工芸品離れが進む中で職人の高齢化と後継者不足が深刻化。製造や原材料コストの上昇による高価格化に加え、百貨店などの家具売場の縮小も重なり、国内市場における仙台箪笥の需要は年々減少しています。

また、他県で製造されて「仙台箪笥」と売られるものあり、地域の職人育成に繋がっていない現状もあります。

その様ななか、令和5年に宮城県の協力のもと私たちが実施したインターンシップには、仙台箪笥に強い関心を持ち「将来この仕事に就きたい」と語る若者が参加してくれました。

しかし現実には、多くの職人が一人で仕事をしており、教える時間も雇用する余裕もないのが現状です。どれほど熱意ある若者がいても、受け入れ先がなければ技術は継がれていきません。だからこそ私たちは考えました――まず職人の仕事を増やし、持続可能な環境を整えることが最優先なのだと。

こうした現状は、かつて明治後期に東京の桐箪笥に押され、需要が落ち込んだ時代と重なります。

しかしその時、仙台箪笥は1910年の日英大博覧会をきっかけに海外輸出という新たな市場を開拓し、危機を乗り越えました。 そこで私たちは、新たな需要を呼び起こす最も現実的な手段として、価値を認めてくださる海外市場――まずはロンドン――への販路開拓を計画し「JAPAN HOUSE LONDON」でのイベントに公募しました。

|JAPAN HOUSE LONDONとは

JAPAN HOUSE LONDON(ジャパン・ハウス・ロンドン)は、イギリス・ロンドン中心部のケンジントン・ハイストリートに位置する、日本文化の総合発信拠点です。外務省が主導し、世界に日本の伝統、技術、デザイン、現代文化を紹介するために開設された施設で、ギャラリースペース、ライブラリー、ショップ、レストランなどが併設されています。 現地の一般市民から文化・デザイン関係者、教育機関まで幅広い層が訪れ、日本の多様な魅力に触れる機会を提供しています。

|ロンドン挑戦とした理由

2022年、ロンドンにある日本文化発信施設「JAPAN HOUSE LONDON」を訪れた際、私たちはふと思いを巡らせました。100年以上前、明治から大正にかけて、仙台箪笥は英国をはじめとする欧州へと数多く輸出され、人々に愛されていました。

今もどこかで、当時の仙台箪笥が大切に使われているかもしれない——そう考えると、もう一度あの地で、仙台箪笥の美しさと職人の技を披露したいという想いが強く芽生えました。

今回、現代欧州の文化と経済の中心であるロンドンにて、3つの工程を担う仙台箪笥の職人たちによる実演を行い、その手仕事を間近でご覧いただきます。また、ミニ箪笥を製作するワークショップも開催し、参加者それぞれが“自分だけの箪笥”をつくる体験をご提供します。

このイベントは、現地の方々に日本の伝統工芸に触れていただく機会であると同時に、英国在住の日本人の皆様にも、仙台が誇る技と美意識を再認識し、誇りに感じていただけるような時間にしたいと考えています。

そして何より、仙台箪笥がかつて海外に渡っていたという事実を多くの方に知っていただき、当時の輸出品と出会いたい、歴史をたどりたいという私たち自身の願いも込められています。

この取り組みは、仙台箪笥の新たな一歩であり、職人の技術を未来へつなげるための挑戦でもあります。

|海外進出における課題

ただし、海外へ行けば仕事が自然に増えるわけではありません。日英博覧会当時と異なり、物価も為替も大きく変わり、かつての「緻密なのに安価な工芸品」は現代では成立しません。だからこそ現地の声を直接聞き、サイズや意匠を調整した“今の暮らしに寄り添う仙台箪笥”を提案する必要があります。

こうした調査・展示・商談にかかる渡航費や通訳費、輸送費をその後の商品化いつ費など自力で賄うことは、現状の私たちには困難です。

しかし資金だけではなく、仙台箪笥そのものを多くの人に知っていただく場をつくることが、需要拡大と後継者確保の第一歩になります。クラウドファンディングは、その二つを同時に実現できる最良の方法だと考えました。

このプロジェクトは、若手が安心して修業できる環境づくりに直結します。そして、皆さまが仙台箪笥に関心を持ち、応援してくださること自体が、職人たちにとって何よりの励みとなり、誇りをさらに高める力になります。

本プロジェクトは、仙台箪笥という地域の誇る伝統工芸を次世代へ継承するだけでなく、新たな可能性を切り開く挑戦でもあります。 皆様のご支援と共に、多くの方にこの伝統工芸の魅力が届くことを願っております。

プロジェクトの内容

本プロジェクトで集まったご支援は、仙台箪笥の未来を守るための二つの柱、「海外での販路開拓」と「新規従事者の育成」に活用させていただきます。

|海外での販路開拓について

ロンドンにある日本文化の発信拠点「JAPAN HOUSE LONDON」にて、仙台箪笥の実演イベントを開催します。ここでは職人による実演やワークショップ、現地バイヤーとの商談を通して、新たな需要の開拓と認知度向上を目指します。

■ イベント概要

・日時:2025年7月17日~19日の3日間予定。

・場所:JAPAN HOUSE LONDON

・内容:3つの工程を担う仙台箪笥の職人たちによる実演

仙台箪笥セミナー「仙台箪笥の過去・現在・未来」

ミニ箪笥を製作するワークショップ“自分だけの箪笥”をつくり

■ 内容詳細

3日間に渡る職人によるセミナーや実演、ワークショップを通じて、仙台箪笥の魅力を現地の方々に直接伝える貴重な機会となります。 さらに、イベント会期を含む約2か月間、施設内のショーウィンドウに仙台箪笥を展示し、既存商品の販売機会もいただいています。

現地を訪れる多くの方々に過去に海を渡った仙台箪笥の実物を見ていただくことで、日本の伝統工芸の美しさと実用性をより広く体感してもらうことができます。

イベント期間中は、現地の消費者や文化関係者との交流が見込まれ現地でメイドインジャパンの製品を取り扱う店舗などにも足を運んでいただくアプローチする予定です。今後の商品開発や欧州での販路拡大にもつながるきっかけになると期待されています。

■ イベント開催における思い

このイベントでは、日本文化や工芸、職人のものづくりに関心のあるすべての方々に、ぜひ足を運んでいただきたいと考えています。仙台箪笥をご存知の方も、はじめて知る方も、職人の手業を通して「日本の美意識」や「受け継がれるものづくりの精神」に触れていただける機会になるはずです。

また、英国在住の日本の方々にも、ふるさとの技術と誇りを間近に感じていただけるような空間をご用意します。懐かしさと新しさが共存する仙台箪笥の魅力を、ロンドンという国際都市で再発見していただければ嬉しく思います。

会場では、職人による製作実演やセミナーを通して、普段はなかなか見ることのできない製造工程や道具、細かなこだわりをご紹介します。さらに、ワークショップでは実際に“自分だけのミニ仙台箪笥”を手づくりする体験をご提供し、工芸の奥深さと楽しさを体感いただけます。

ただ鑑賞するだけではなく、見て、聞いて、触れて、つくる——五感を通じて伝統工芸の世界を味わえる、特別な4日間をお届けします。

|新規従事者の育成について

同時に、仙台箪笥を未来へ繋ぐもう一つの軸が「新規従事者の育成」です。令和5年に実施したインターンシップでは、仙台箪笥に魅力を感じ、携わりたいと願う若者がいましたが、多くの職人は個人事業で、雇用の余裕がないのが現実です。

そこで、育成に関わる職人への謝金、道具や材料の購入費、新規従事者でも製造販売しやすい商品の開発費などに支援を充て、次代の担い手を育てる環境を整えたいと考えています。

いずれも国や宮城県や仙台市などからの支援も受けながら、組合負担分を本クラウドファンディングで補い、仙台箪笥の灯を未来へと繋ぐための第一歩とさせていただきます。

| 支援金の使い道

【海外での販路開拓】

・職人および運営スタッフの渡航費用

・現地での通訳委託費

・英語版パンフレットの作成費

【新規従事者の育成】

・育成に係る職人への謝金

・道具や材料の購入費

【目標額を超えた費用の用途】

・新規従事者でも製造販売しやすい商品の開発費

・仙臺箪笥歴史工芸館のインバウント向け改修費用

・海外販路フォロアップ事業費

・既存ホームページ制作費(一部を英語化)

|なぜクラウドファンディングを行うのか

私たち仙台箪笥協同組合が今回のプロジェクトを自己資金や借入金だけでなく、クラウドファンディングという形で実施しようと決意したのは、「仙台箪笥を未来に繋ぐために、より多くの方々にも仲間になってほしい」との強い願いからです。

仙台箪笥は、長い歴史の中で地域の職人たちが技を磨き、守り続けてきた誇りある伝統工芸です。しかし現在、職人の高齢化や後継者不足という厳しい現実に直面しています。令和5年には若者が「仙台箪笥に関わりたい」と声を上げてくれましたが、多くの職人が個人事業であるため、雇用や育成にまで手が回らないのが実情です。

この流れを変えるためには、新たな需要を生み出し、職人の手仕事を必要とする環境を作ることが何よりも大切です。その第一歩として、海外への販路開拓や若手育成に取り組もうとしていますが、限られた資源だけでは到底実現できません。

だからこそ、クラウドファンディングを通じて私たちの思いに共感してくださる方と繋がり一緒に仙台箪笥の未来を支える仲間になっていただきたいです。皆さまからの支援は、単なる資金ではなく、「仙台箪笥を守りたい」という思いの証であり、職人たちの励みになります。

このプロジェクトを通して、一人でも多くの方に仙台箪笥を知っていただき、職人たちの技術と誇りに触れていただくことで、新たな応援の輪を広げ、未来への希望へと繋げていきたいと考えております。

伝統工芸の担い手が年々減少する今こそ、多くの方と共に歩む仕組みが必要です。クラウドファンディングという手段を通じて、皆さまと一緒に仙台箪笥のこれからを築いていけることを願っております。

プロジェクトの展望・ビジョン

仙台箪笥は、宮城県仙台市を中心に製造され代々受け継がれてきた和家具です。けれども私にとっては、それ以上に「家族の歴史」であり、自分の「アイデンティティ」そのものです。

しかし今、私たちの産地は他の伝統工芸と同様、深刻な課題に直面しています。需要の減少、職人の高齢化、後継者不足。たとえ国指定の伝統的工芸品であっても、“箪笥”という形態と価格ゆえに駅や空港のお土産売場にも並べられず販路も限られおります。

加えて、残念ながら産地内でも結束は十分とは言えません。他県製の家具を「仙台箪笥」と称して販売する業者もあり、本来の職人の仕事には繋がらないという現実もあります。いくらモノが売れても、地元の職人が報われなければ意味がない。だからこそ、私たち組合が力を合わせて、新たな需要を喚起し、新たな製品を生み出す以外に道はないと考えています。

その希望の光を見たのが、「JAPAN HOUSE LONDON」という場でした。そこは、日本の工芸や文化を深く、丁寧に伝えてくれる場所で、日本でも見られないような本格的な展示がなされていました。私は「いつかこの場所に仙台箪笥を並べ、世界にその魅力を伝えたい」と強く感じました。

そして、かつて海を渡った仙台箪笥と、今も海外で大切にされている方々と繋がれたらと、夢を抱くようになったのです。

令和5年にはインターンシップ事業を通して、仙台箪笥に強い関心を持ってくれた若者と出会えた喜びもありました。しかし、個人で活動する職人にとっては、その若者を雇い入れる余裕がなく、次に繋げられなかった悔しさも味わいました。

仙台箪笥の木工職人は、現在、椅子やテーブルなどの造作家具で生計を立てています。漆塗職人も建築の塗装や修理で技術を活かしており、金具職人においては「どんな仕事で日々の暮らしを立てていくか」が今後の課題となっています。「本当は箪笥をつくりたい」と言ってくれた職人の叫びを、私は聞き逃せませんでした。

私はこのプロジェクトで、仙台箪笥の職人の仕事を増やし、新たに箪笥づくりに関わりたいという人が「職人を目指してよかった」と心から思えるような産地を築きたいと考えています。これは憧れや理想ではなく、先人たちが繋いできた「火」を次の世代へ渡すために、私たちが果たさなければならない責任です。

現代はSNSなどで世界中の人と繋がれる時代ですが、私一人では発信力も乏しく、どのように伝えたら良いか迷い続けてきました。そんな中で出会ったのが、READYFORのクラウドファンディングです。

この場を活用することで、仙台箪笥を初めて知る方々にも届き、メディアなどにも取り上げていただければ、職人の声や現場の想いが広がる大きなきっかけになると信じています。

今年度からは「地域おこし協力隊」の制度を活用し、仙台箪笥の新たな担い手を募集しています。私はその方が、この道を選んでよかったと思える産地をつくりたいのです。

この挑戦は、私たちだけでは成し遂げられません。仙台箪笥という手仕事がこれからも作り続けられるように、そしてその技術と誇りを未来へ繋いでいくために、皆さまのお力をお貸しください。

「仙台箪笥を未来へ残したい」と願う私たちの想いに、どうか共に歩んでいただけますように。心からのご支援、どうぞよろしくお願い申し上げます。

組合員紹介

湯目吏吉也|組合事務局長・企画広報担当

仙台箪笥協同組合 事務局長・企画広報担当の湯目吏吉也と申します。私が仙台箪笥と出会ったのは、家業の一環で職人の元を訪れたことがきっかけでした。一目でその美しさと職人の手技に魅了され、私自身の血にも仙台箪笥の歴史が流れていることに誇りを感じました。

東日本大震災後、「震災ゴミ集積場」にて廃棄される箪笥を目にして「このままでは消えてしまう」と強い危機感を抱き認知向上のため国の伝統工芸品指定を目指して活動を開始。書類作成や現場での学びを通じて、職人さんと共に歩む決意をしました。私はこの長い歴史を次代に繋ぐ“繋ぎ手”として、過去の職人たちの思いや技術、誇りを未来へと届ける責任を感じています。職人に支えられながら、需要の創出、新たな商品開発、後継者育成に全力で取り組んでいます。

関谷周一|仙台箪笥職人

仙台箪笥の木地製作を担う家具職人の関谷周一です。私は宮城県の山村の農家に生まれ、何も考えずにぼんやりと育っていたところ、祖母から「裏山に杉を植林したはいいが、たいしたお金にもならずにがっかりした」という話聞いたことをきっかけに国産木材の歴史や現状を調べました。そこで、木という素材を使用し様々な物を作る木工という仕事に出会いました。

私が作ってきたもので最も木の付加価値を高く追求できるものが、伝統的工芸品の仙台箪笥でした。100年以上の使用に耐える堅牢さと代々受け継がれるほどの普遍的な美しさを備える仙台箪笥。すこしでも長く木材を世界に留めることができれば、それが炭素の排出量を減らすことにもつながります。また箪笥に物を仕舞う整理整頓は心を整えます。

今回のプロジェクトを通じて、より良い仙台箪笥を作ることができれば、世界を少しだけより良くすることができると信じています。応援よろしくお願いします。

菅野裕喜|仙台箪笥職人

仙台箪笥、塗り部門、伝統工芸士の菅野裕喜です。何棹とある中で特に逸品の仙台箪笥との出逢いにより、この職の道を歩む事になりました。長谷部嘉勝に師事ののち長七郎と屋号を掲げ独立。現在は職人の傍ら職業訓練の講師としても活動させて頂いております。仙台箪笥を通して地元の歴史を学び、当時出逢った仙台箪笥の魅力の正体を探し、つくり、その価値を伝えることに日々精進しております。

仙台箪笥は幕末から明治、大正、昭和と型を変えてきた歴史があります。しかし平成では新たな型を残せず古箪笥修復の時代として終幕しました。令和にこそ、新たな型、この時代に誇れる工藝品としての在り方をつくりたい。明治から国外の方をも魅了してきた仙台箪笥。先ずはロンドンの需要から国内では感じる事の難しい価値観を学び、令和型の仙台箪笥を目指します。

長谷部嘉勝|仙台箪笥職人

長谷部家は、160余年以上続く仙台箪笥の漆塗りを生業としてきました。12代目として家業を継承し、仙台箪笥の国の伝統的工芸品指定にも携わり、後継者育成にも力を入れてきました。東日本大震災後は、被災しても残った、思い出ある箪笥を修理し大変喜ばれました。その時、仙台箪笥は地元に愛されていると実感しました。現在は仙台箪笥がもつ地方色豊かな技術・技法を次の時代へとわかりやすいかたちで伝承して行く方法として数々の発信を心がけており、金具職人の継承を憂い自ら金具師として新たなチャレンジをしております。7年春の叙勲 瑞宝単光章を天皇陛下より拝受いたしました。

※組合員よりプロジェクトを行うこと、画像掲載を行うことの許諾を取得しております。

※Jun Sugawara様より画像掲載を行うことの許諾を取得しております。

※プロジェクト成立後、天災等やむを得ない事情(緊急事態宣言などコロナウイルスによる影響を含む)により、イベントが開催できなかった場合、代替用途として①日程を延期し開催、②1年以上渡航できない場合、仙台箪笥の継承と後継者育成に活用させていただきます。

- プロジェクト実行責任者:

- 湯目 研一郎(仙台箪笥協同組合)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年3月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

■仙台箪笥協同組合の海外販路開拓に要する費用 (渡航費、通訳費、英語版パンフレット印刷費) ■仙台箪笥協同組合の後継者育成に要する費用 (新規従事者への指導謝金、備品購入) ■目標額を超えた費用の用途 (新規事業者用の商品開発費、仙臺箪笥歴史工芸館のインバウント向け改修費用、海外販路フォロアップ事業費、ECサイトの改修費 他) ■その他 READYFORへの手数料

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

3,000円+システム利用料

仙台箪笥組合を応援コース|3千円

●お礼メール

●事業報告メール

- 申込数

- 6

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

5,000円+システム利用料

仙台箪笥オリジナルマスキングテープ

①御礼のメール

②マスキングテープ【仙台箪笥組合オリジナル】

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

3,000円+システム利用料

仙台箪笥組合を応援コース|3千円

●お礼メール

●事業報告メール

- 申込数

- 6

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

5,000円+システム利用料

仙台箪笥オリジナルマスキングテープ

①御礼のメール

②マスキングテープ【仙台箪笥組合オリジナル】

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月