支援総額

目標金額 5,000,000円

- 支援者

- 31人

- 残り

- 12日

応援コメント

プロジェクト本文

★ 遠隔心臓リハビリテーションの未来を、いまここから ★

▼心臓病患者様が自宅で安心して受けられる遠隔心臓リハビリテーションの普及・発展プロジェクト

「遠隔でも、安心して心臓リハビリテーションを受けられる社会をつくりたい。」

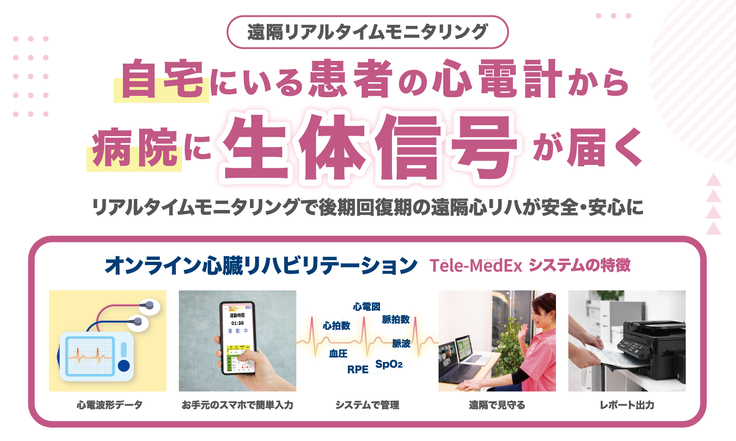

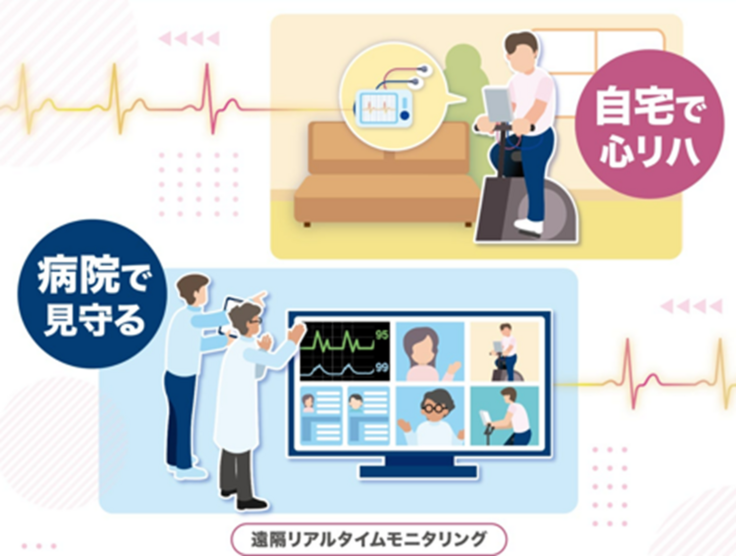

私たちの挑戦は、自宅にいる患者様の心電図データをリアルタイムで病院に届ける、新しい心臓リハビリテーション支援システムの開発です。

私たちが目指すのは、自宅でのリハビリ中に測定された心電図データが、リアルタイムで医療者に届く新しいモニタリングシステム。

心電計を患者様が自宅で装着すると、医療スタッフがリアルタイムで生体情報をモニタリングでき、自宅での心臓リハビリテーションをより安全に、より確実にサポートできる仕組みが実現します。

心臓リハビリテーションにおいて運動療法中の循環動態の把握と安全性の確保が最重要課題です。

特に心電図のリアルタイムモニタリングは、虚血性ST変化、不整脈の早期検出、運動強度の適正化に不可欠です。

従来の対面型心臓リハビリテーションでは、医療従事者が心電図や血圧を直接監視することにより安全性を担保してきました。

現状では、血圧や心拍数を患者自身が申告する形式にとどまり、臨床的に十分なレベルのモニタリング体制はとられていないことが多いです。

十分な機能を有する心電図のリアルタイムモニタリングを低コストで実現する技術は無く、新たなシステムを開発して、現在のシステムに追加する必要があります。

▼本プロジェクトが目指すのは

・自宅で運動中に計測している心電図

・心拍数・脈拍数をリアルタイムに取得

・病院にいる心リハ指導士へ安全に送信

・臨床現場同等の監視を遠隔で実現

・従来技術と比べて安価で高性能な技術の実現

というシステムの開発・改修である。

この仕組みは、後期回復期以降の在宅リハにおける安全性を大幅に向上させ、

再発予防・長期予後改善に資する画期的な取り組みとなり得ます。

(現状では保険収載されておらず、医療としての遠隔心臓リハビリテーションは実施されていません)

これまで私たちは、

「通院できないから、リハビリをあきらめた」

「ひとりで運動するのが怖くて、前に進めない」

そんな患者様の声を、何度も耳にしてきました。そんな声に応えるために――誰もが安心して自宅でリハビリを受けられる、新しい遠隔心臓リハビリテーションを届けたい。

このプロジェクトは、そうした想いから生まれました。

▼未来を、一緒に育ててみませんか?

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

一般社団法人日本遠隔運動療法協会代表理事 片桐 敬

認定NPO法人ジャパンハートクラブ理事長

昭和医科大学名誉学長・名誉教授

専門|循環器内科学・心筋代謝

日本遠隔運動療法協会は、この度、クラウドファンディングプロジェクトを立ち上げることになりました。

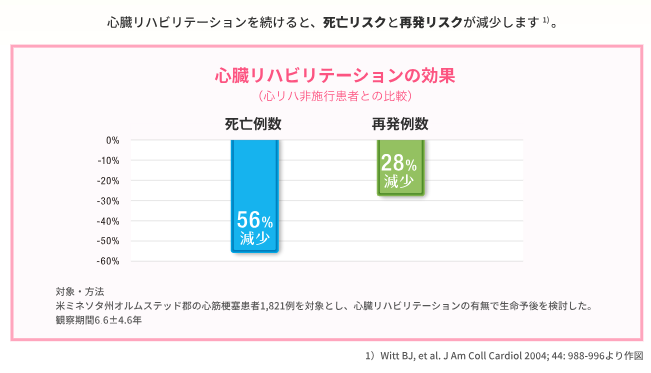

心疾患、特に心筋梗塞や狭心症などの虚血性心疾患の運動リハビリテーション(以下心リハ)は、心機能やQuality of lifeの改善をもたらして寿命を延長させ、その基となる冠動脈硬化の進展を抑制する極めて有用な治療法であります。

この心リハを家庭で安全かつ効果的に行うことを目指して当協会と認定NPO法人ジャパンハートクラブでは遠隔運動療法サービス「Tele-MedEx Club(テレメディックスクラブ)」を開始しました。

自転車エルゴメータによる運動と心電図等のオンラインによるチェックによって、安全かつ能率的に心リハが行えることを目指しています。

このプロジェクトでは、遠隔心臓リハビリテーションの最大の課題である「安全管理」の確立を目指します。

これまで私たちが認定NPO法人ジャパンハートクラブで20年間以上行ってきた施設型の心リハの知識と実績を活かしてさらに遠隔型心リハを発展させたいと念願しています。

▼日本遠隔運動療法協会(JARET)が提供する【Tele-MedEx Club】の紹介・ご挨拶

私たち一般社団法人日本遠隔運動療法協会(Japanese Association of Remote Exercise Therapy:JARET)は,心疾患をもつ患者様に対して、より良い「遠隔心臓リハビリテーション」を届けるために活動しています。

20年以上にわたる維持期心臓リハビリテーションのノウハウのある認定NPO法人ジャパンハートクラブと協力し、遠隔で心臓リハビリテーションを提供する仕組みの確立と普及を目指しています。

2021年7月よりオンラインで生活習慣改善プログラム(一次予防)と循環器病の再発予防(=維持期心臓リハビリテーション)への運動療法を提供するサービス「Tele-MedEx Club(テレ・メディックス・クラブ)」を開始いたしました。

Tele-MedEx Clubは、医師、理学療法士、健康運動指導士を中心に構成されており、専門領域を越えた多職種の連携により、次世代の心臓リハビリテーションを形にするために設立されました。

「遠隔でも、質の高い心臓リハビリテーションを安全・確実に提供したい」という想いを共有するメンバーが集まり、全国各地の医療現場や大学、研究機関で活動しています。

超高齢社会における日本において在宅医療のニーズの高まり、そしてCOVID-19以降の医療現場の変化を受け、私たちは「リアル(対面)とリモート(遠隔)をうまく組み合わせた新しい心臓リハビリテーションの形」を探求してきました。

今回のプロジェクトでは、遠隔心臓リハビリテーションの最大の課題である「安全管理」に向き合い、心電計を用いたリアルタイムモニタリングの実装という新たな一歩を踏み出そうとしています。

【機器およびサーバーウェアの導入について】

「CheckMe」製造元の三栄メディシス株式会社と技術的打合せ(機器の性能や導入するサーバーソフトの仕様などの確認)や機器とシステムのデモなどを進めています。プロジェクト履行時までに購入可能です。

▼心臓リハビリテーションとは

心臓リハビリテーションとは、心筋梗塞や心不全、心臓手術後などの患者様が、再発予防や生活の質(QOL)の向上を目的に行う医学的・心理的・社会的な包括的支援プログラムです。

主な内容は、有酸素運動や筋力トレーニング、栄養指導、服薬指導、禁煙支援、心理的サポートなどで構成されており、多職種のチームが関わるのが特徴です。

日本循環器学会や日本心臓リハビリテーション学会でも、心臓リハビリテーションの有効性は数多く示されており、死亡率や再入院率の低下、生活機能の改善に明確な効果が認められています。

とりわけ注目されているのが「後期回復期」、

つまり病院退院後の日常生活に戻っていく過程での心臓リハビリテーションの重要性です。

入院中に得た生活習慣の改善や運動習慣を自宅でも継続することが、長期的な健康維持や再発防止につながるからです。

しかし、ここには大きな壁があります。それが、通院が困難な患者様への継続的な支援の難しさです。

▼遠隔心臓リハビリテーションの現状の大きな課題

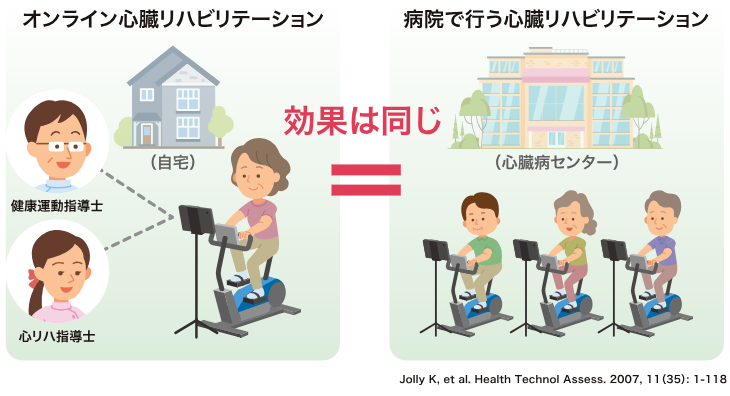

遠隔心臓リハビリテーションは、通院が難しい患者様でも継続的な支援が可能になる新しい形のリハビリテーションです。

自宅にいながら運動指導や教育支援を受けられるため、高齢者や医療設備が整っていない地域に住む方々にとって、大きな希望となる仕組みです。実際に日本でもCOVID-19パンデミック以降、オンラインでのリハビリテーションが試行されるようになり、徐々に普及されてきました。

しかし、現在の日本の遠隔心臓リハビリテーションには明確な課題があります。それは「介入方法が不明確であること」、「安全性の担保が不十分であること」です。

世界中の遠隔リハビリテーションに関する報告を見てみると、介入方法はビデオ会議システム、モバイルアプリ、VRによるテクノロジーの活用など多岐に渡っており、また、患者様単独によるアプリ活用など一方向型の介入も存在しており、管理面や安全性に対する課題が指摘されています。

私たちTele-MedEx Clubで提供している遠隔心臓リハビリテーションは、日本心臓リハビリテーション学会が認定している心臓リハビリテーションの専門家である「心臓リハビリテーション指導士」が医師により発行された運動処方箋に基づき、患者様が自宅で運動を行う様子をリアルタイムで確認しながら進めています。

しかし、現在のシステムでは血圧や脈拍、酸素飽和度などの情報はリアルタイムで確認ができても、心電図の生体情報をリアルタイムで取得・確認することが難しいため、現場の医療者も患者様本人もどこか不安を抱えながら行っているのが実情です。

また、患者様側からも「病院では心電図をつけて運動をしていたから安心感があった」

という声があがっています。

つまり、「いつでも、どこでも、安心して取り組める」遠隔心臓リハビリテーションの基盤がまだ十分には整っていないのです。

私たちはこの課題を解決するため、医療の力と技術の力を組み合わせて、新しいシステムを構築しようとしています。

▼私たちが取り組もうとしていること

心臓リハビリテーションは最も高いレベルのエビデンスに裏付けられた、心疾患に対する再発予防かつQOL改善・生命予後改善治療であるにも関わらず「The most underused Class I therapy(もっとも使われていないクラス Ⅰ 療法)」と揶揄される治療です。

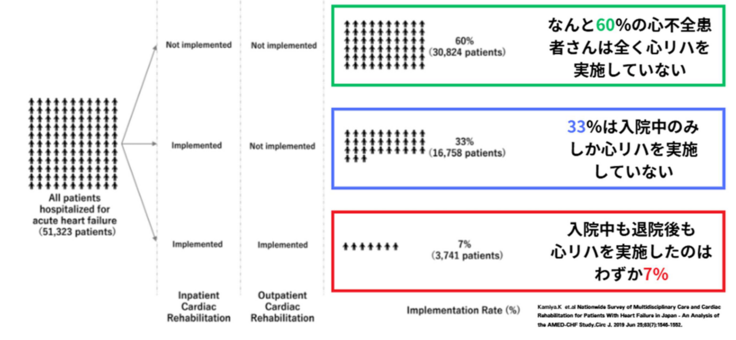

心不全の患者様が心臓リハビリテーションを行うと死亡率や再入院率は約3割も減ると言われています。しかし、実際の医療現場では心臓リハビリテーションが必要な患者様の約4割にしか行われていません。その内訳は入院中が約3割で、退院後に外来で心リハを行った患者様はわずか7%と極めて低い実施率が問題視されています。

Kamiya K. et al.Circ J 2019; 83: 1546 – 1552

また、多くの心疾患は長期にわたる生活習慣が原因の一つであることから、再発を予防し元気で長生きするためには長期にわたって生活習慣の改善が必要であり、それを担っているのが心臓リハビリテーションです。

心臓リハビリテーション学会をはじめ多くの学会が心臓リハビリテーションの重要性を提唱し、今では心臓リハビリテーションは広く認識されるようになっていますが、その多くは入院中に行うのみであり、最も重要だと言われている退院後の心臓リハビリテーションはまだまだ普及しているとは言えない現状です。

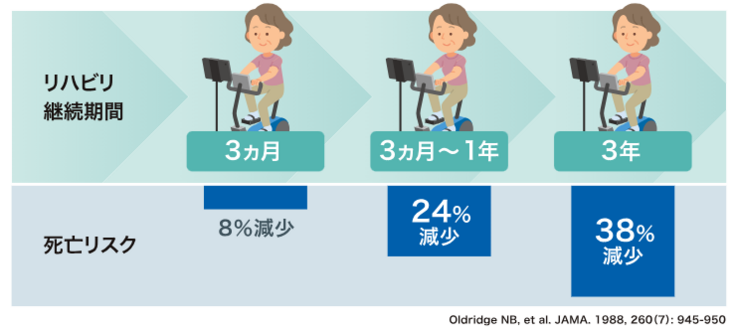

心臓リハビリテーションは長く続ければ続けるほど効果があり、心疾患をお持ちの患者様の日常生活の中に取り入れるべきものです。

しかし「心臓リハビリテーションを実施している病院が近くにない」、「通院する手段がない」などのアクセスの問題や、心臓リハビリテーションの専門的な知識がある医療者が周囲にいないなど、いくつかの問題を抱えています。

遠隔心臓リハビリテーションはそれらの問題を解決する唯一の手段であり、専門スタッフによる指導とIoTの環境整備が揃えば安全性も担保されます。

今現在、Web会議システムやTele-MedEx システム にて参加者の様子を実際に見て、血圧や脈拍、酸素飽和度を確認するシステムまでは実装できています。

現状に加えて、心電計による運動中の生体信号をリアルタイムでモニタリングすることができれば、更なる安全性が担保された質の高い遠隔心臓リハビリテーションが実現します。

さらに、優れた操作性を搭載したシステムと利便性の高い機器の使用により、多くの方に遠隔心臓リハビリテーションを提供し、心疾患を有する患者様の予後を改善し、その人らしい人生を送るためのお手伝いをすることがプロジェクトチームの願いです。

かかりつけ医が発行した運動処方を基に、心臓リハビリテーションの専門家である心臓リハビリテーション指導士がTele-MedExシステムを活用し、参加者同士が繋がり合い、一生元気に”心臓リハビリテーションを続ける未来”を思い描いています。

▼プロジェクトの展望・ビジョン

私たちの目指す遠隔心臓リハビリテーションの未来は「すべての心疾患患者様が安全に、質の高いリハビリをいつでもどこでも安全に受けられる社会」です。

このプロジェクトは単なる技術開発ではありません。患者様の「やってみよう」という一歩を支え、私たちが提供する医療の「質と安全」という土台をつくり、そして、社会全体の医療リソースの最適化にもつながる「遠隔心臓リハビリテーションのスタンダード化に向けた実証」であり、「社会課題に向けた我々の大きな挑戦」です。

心臓リハビリテーションは命をつなぐ医療であり、人生を支える医療です。皆様の応援が未来の患者様たちの安心へとつながります。この挑戦をどうか一緒に歩んでください。ご支援のほど、どうぞよろしくお願いいたします。

▼応援メッセージ

福本 義弘先生

久留米大学医学部 内科学講座心臓・血管内科部門 主任教授

(日本心臓リハビリテーション学会 理事長)

このプロジェクトは、心臓病患者さんが自宅にいながらも安心して心臓リハビリテーションを継続できる社会を目指す、意義深い取り組みです。

心電図などの生体信号を遠隔でリアルタイムに見守るシステムがあれば、遠方のため通院できない方や移動が困難な方にも、心臓リハビリテーションを届けることができます。

今回のクラウドファンディングで実施するのは”システムの開発・改修”までですが、将来的に診療報酬として制度に組み込まれれば、多くの患者さんが維持期や後期回復期に安心して心臓リハビリテーションに取り組めるようになり、医療現場にとっても大きな支えとなります。

すべての人が安心して心臓リハビリテーションを受けられる未来に向けて、この挑戦を心から応援します。

---------------------------------------------------------------------------------

高橋 哲也先生

順天堂大学保健医療学部理学療法学科 教授

(日本心臓リハビリテーション学会 副理事長)

自宅にいながらも安心して心臓リハビリを続けたい、という患者さんやご家族の願いに強く共感いたします。

遠隔心臓リハビリテーションは、その思いをかなえる新しい形であり、多くの方にとって希望となる取り組みです。

今回のプロジェクトは、地域や距離の制約を超えて、より多くの患者さんが安全にリハビリを受けられる未来を切り拓くものです。

心臓病を抱える方々が、安心して日常生活を送り、人生をより豊かにできるよう、この挑戦が広く支援され、大きな成果を挙げることを願っています。

本プロジェクトの成功を心から応援いたします。

---------------------------------------------------------------------------------

宮脇 郁子先生

神戸大学大学院保健学研究科看護学領域 教授

(日本心臓リハビリテーション学会 副理事長)

在宅で心臓リハビリに取り組めることは、患者さんが住み慣れた生活の場で安心して続けられるだけでなく、ご家族にとっても心強い支えとなります。

こうした継続的な支援は、再入院の予防や生活の質の向上にもつながります。

遠隔で心電図などを見守る仕組みが整えば、より安全に在宅心リハを広げていくことができ、多職種が力を合わせて患者さんとご家族を支えていけます。

看護の立場からも、この取り組みが広がり、誰もが安心して暮らせる社会になることを心より応援しております。

---------------------------------------------------------------------------------

井澤 英夫先生

藤田医科大学循環器内科

(日本心臓リハビリテーション学会 副理事長)

"心臓リハビリテーションは心臓病の患者さんが元気に日常生活を続けるために有効な方法です。

ただ、入院中は毎日心臓リハビリテーションを行って元気に退院した患者さんの多くは退院したあとも心臓リハビリテーションを続けたいと思っても病院へ通う手段や時間がなくて諦めているのが現状です。その結果、心臓病が再び悪化して再入院してしまう患者さんもいます。

自宅にいながら心臓リハビリテーションが続けられる遠隔心臓リハビリテーションが普及すれば、今まで退院後に心臓リハビリテーションを諦めていた患者さんたちも自宅で続けることができ、心臓病の悪化も防ぐことができます。

私は「~遠隔心臓リハビリテーションの未来を、いまここから~プロジェクト」を応援しています。"

---------------------------------------------------------------------------------

三浦 伸一郎先生

福岡大学医学部心臓・血管内科学

(心臓リハビリテーション学会 副理事長)

遠隔心臓リハビリテーションは、自宅にいながら安心して専門的な支援を受けられる、新しい形のリハビリです。

通院が難しい患者さんや日常の暮らしの中で継続したい患者さんにとって、大きな支えとなる取り組みです。

患者さんと多職種の医療者が画面越しに繋がって、運動や生活習慣を一緒に良い方向へ進めることで、安心して継続できます。遠隔リハビリは再発を防ぐだけでなく、患者さん日々の暮らしを元気にする大切な仕組みです。

この温かいつながりを全国に広げ、多くの患者さんが笑顔で日常生活が送れるように願い、この活動を心から応援しています。

---------------------------------------------------------------------------------

長谷川 高志先生

日本遠隔医療協会 特任上席研究員・日本遠隔医療学会 常務理事

医療情報学、サイバーセキュリティ、人工知能、遠隔医療

Tele-MedEx Club は遠隔医療による心臓リハビリテーションのための運動療法サービスです。

回復期や維持期の心臓リハビリテーションは、QOLや予後の改善に有効ですが、実施施設が少なく、受診している急性期治療後の心疾患患者は、全患者の一割に満たないと言われ、遠隔医療の活用が期待されています。

遠隔リハビリテーションの社会実装が様々な障壁により阻まれる中で、Tele-MedEx Clubはサービス開始以来4年間の実績を積み上げ、効果と効率を共に満たし、実用的な遠隔医療サービスとして発展してきました。

心電図のリアルタイムモニタリングなど機能拡張により維持期患者だけでなく、回復期患者への対象を拡大可能となり、社会的有用性が更に向上します。

新たな遠隔医療サービスとしての発展を期待します。

---------------------------------------------------------------------------------

牧田茂先生

川口きゅうぽらリハビリテーション病院 副院長

埼玉医科大学国際医療センター ハビリテーション科 客員教授

(心臓リハビリテーション学会 前理事長)

遠隔心臓リハビリテーションについては、私が日本心臓リハビリテーション学会理事長であった時から、保険診療収載を願って学会全体で取り組んできました。

患者さんがご自宅に居ながら、病院に通院することなく安全で有効な心臓リハビリテーションが享受できるように願っています。

今夏は例年以上に猛暑が続いています。これからもこの気候は毎年続くと思われ、患者さんの屋外での運動を制限せざるをえなくなります。

長期間の運動不足は心疾患等の生活習慣病に悪影響を及ぼすことは明らかです。

天候に左右されることのない遠隔心臓リハビリテーションは、屋外運動制限を解消する有効なツールになることが大いに期待されます。

---------------------------------------------------------------------------------

後藤 葉一先生

北大阪ほうせんか病院 副院長

(日本心臓リハビリテーション学会 元理事長)

心臓リハビリテーションは、心臓病の治療ガイドラインにおいて強く推奨されています。

しかしその普及率は低く、わが国の2017年の全国調査(Kanazawaら、Circ Rep 2021; 3: 569-577)によると、入院中の心臓リハビリテーション参加率は、心臓病全体では39%、急性心筋梗塞で66%、心不全で47%で、以前に比べて上昇してきましたが、退院後の外来での参加率は心臓病全体で3%、急性心筋梗塞で9%、心不全ではわずか2%ときわめて低率に留まっています。

不参加の主な理由は、遠隔居住・通院困難・多忙などですが、この状況を改善するために、遠隔心臓リハビリテーションが普及・発展することを大いに期待しています。

---------------------------------------------------------------------------------

伊東 春樹先生

流山もりのまちクリニック 院長

(心臓リハビリテーション学会 元理事長)

心臓リハビリテーションは心臓病に対して薬物治療や外科治療に勝るとも劣らない治療法です。

また長く続けることによってその効果は増大します。

しかし、医療機関への通院は高齢者では交通手段や付き添いの問題、社会復帰した方は就業時間や通院にかかる時間等の問題でなかなか続けられないのが実情です。

無論、対象となる患者さんには条件があるものの、オンラインでのリハビリはその効果を享受する上でとても有力な武器となることは間違いありません。

一方、一部の患者さんでは心電図などのモニターがあった方が良い場合もあります。

それに対応できるシステムを、心臓リハビリの重要性を理解しているわれわれで開発しようではありませんか。

---------------------------------------------------------------------------------

野原 隆司先生

枚方公済病院 顧問、高の原中央病院 理事、名誉院長

(日本心臓リハビリテーション学会 名誉会員)

急性期から維持期の心臓リハビリテーションに長くかかわってきました。

特に楽しみがあって前向きに取り組める集団運動療法は大切だと思っています。

しかし、高齢者や移動が難しい患者にとって通院が難しくなります。

心臓リハの遠隔治療は、通院せずに自宅でリハができる便利な方法です。

また個別のプログラムやオンライン相談可能なこともあります。

個別化されることにより他の患者との交流による楽しみと興味が薄れる可能性もあります。

医療機関との接触が遅れ緊急時の対応が遅れる可能性や、自己管理が難しい患者には効果が薄れることもあります。

今後このような利点と欠点を考慮した方法を検討していくことが重要です。

是非前向きに取り組んでいきましょう。

---------------------------------------------------------------------------------

代田 浩之先生

順天堂大学 学長

(日本心臓リハビリテーション学会 名誉会員)

心臓リハビリテーションは、心疾患を抱える患者さんに対して、運動・生活・食事・服薬などの多角的な指導を行うことで、生命予後の改善と生活の質の向上を目指す、非常に有効な治療法です。

世界的にもその効果は広く認められています。

しかしながら、日本における心臓リハビリテーションの普及率は、欧米諸国と比べて著しく低く、特に外来通院で行われる「外来心臓リハビリテーション」は、わずか数%の患者さんしか受けられていないのが現状です。

その背景には、週に3〜4回の施設通院が求められる現行のリハビリ体制が、働き盛りの世代にとっては現実的に困難であること、また高齢者にとっても1回の通院が大きな負担となることが挙げられます。

こうした課題を解決するため、欧米ではすでに「遠隔心臓リハビリテーション」が発展しており、患者さんが自宅にいながら専門的な指導を受けられる仕組みが整いつつあります。

私たち「ジャパンハートクラブ」では、日本でもこの遠隔リハビリの恩恵を多くの患者さんに届けるべく、システムの開発と普及に取り組んでいます。そしてこのたび、その第一歩としてクラウドファンディングを立ち上げました。

皆様の温かいご支援が、未来の医療を変える力になります。

どうかご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

---------------------------------------------------------------------------------

湊口 信也先生

岐阜市民病院心不全 センター長・岐阜大学 名誉教授

(日本心臓リハビリテーション学会 名誉会員)

現在は超高齢社会であり、超高齢者の死因トップは心筋梗塞、心不全などの心疾患です。

心臓リハビリテーション(心リハ)は心疾患の長期予後を改善するエビデンスが多く報告されているため、施行が推奨されています。

問題は心リハを長期間継続できるかどうかです。

我々は、急性期病院、回復期病院、診療所、スポーツクラブ等が連携する「NPO法人岐阜心臓リハビリテーションネットワーク(CR-GNet)」を2017年4月に立ち上げ、心リハ継続のための連携体制を作りました(cr-gnet.com)。

しかし、心リハ継続は未だ低率に留まっています。心リハを長期間継続するためには、家庭でも心リハ指導が受けられる「遠隔心臓リハビリテーション」がさらに必要であると考えます。

---------------------------------------------------------------------------------

岡 岳文先生

津山中央病院

(日本心臓リハビリテーション学会 評議員)

「遠隔心臓リハビリテーションの未来を、いまここから」という素晴らしいプロジェクトの始動に、心より敬意を表します。

地方の医療機関に勤務する者として、心臓リハビリテーションを受けられる施設が限られており、地理的な制約や通院負担が、患者様の継続的な治療を妨げる大きな障壁となっていることを日々痛感しております。

本プロジェクトが目指す、自宅にいながら安全にリハビリを受けられる環境は、まさに我々が強く求めていたものです。

リアルタイムの生体情報モニタリングが可能になれば、維持期のリハビリの安全性も飛躍的に向上し、より多くの患者様に安心を提供できると確信しております。

---------------------------------------------------------------------------------

加藤 祐子先生

心臓血管研究所 循環器内科

(日本心臓リハビリテーション学会 評議員)

使いやすく安定した遠隔モニタリングシステムの開発は、長年待ち望まれたものです。

心臓病の患者さんが自宅にいても医療者とつながり、安心して運動できる環境を実現することは、患者さんの生命予後を改善するだけでなく、病気と共に生きる人生をより豊かにすると信じています。

「全国どこでも心リハ」の実現のために、この活動を応援いたします!

---------------------------------------------------------------------------------

森下 好美先生

もりした循環器科クリニック

(日本心臓リハビリテーション学会 評議員)

心臓リハビリテーションは、患者さんが「また元気に生活できる」という希望を持ち続けるために欠かせない取り組みです。

当院では回復期・維持期の患者さんも心電図モニタリングを活用し、安全を確保しながら支援を行っていますが、遠隔でも同じ安心感が得られる環境が整えば、通院が難しい方や不安を抱える方にとって大きな励みとなります。

ご自宅に居ながらも安心してリハビリを継続できることは、患者さんの生活の質を高め、医療者にとっても勧めやすい大変心強い選択肢です。

本プロジェクトの実現を心より期待し、心より応援いたします。

---------------------------------------------------------------------------------

熊坂 礼音先生

埼玉石心会病院 リハビリテーション科

(日本心臓リハビリテーション学会 評議員)

心臓リハビリテーション(心リハ)は心臓疾患の再発を減らし、患者さんがより元気に社会生活を続ける上で有効な治療法です。

心リハを続けられない主たる理由として、通院手段がない、近くに心リハ施設がないがあります。

その克服手段として遠隔心臓リハビリテーションに期待しています。

また、現在心リハに通院されている方にとっても、遠隔心リハは専門家の監督下に自宅運動時ができるメリットがあります。

保険診療での心リハ期限終了後も継続できることも魅力です。そのためには安全かつ効果的なリハをすることが重要です。

今回の~遠隔心臓リハビリテーションの未来を、いまここから~プロジェクトを応援します。

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

▼プロジェクトメンバーからのメッセージ

工藤 真斗

Tele-MedEx Club指導士

心臓リハビリテーション指導士 健康運動指導士

私は本プロジェクトにおいて、主にXでの情報発信を担当しています。

遠隔心臓リハビリに心電図を活用できるようになれば、より多くの患者さんが安心して参加できる環境を整えることができます。

心電図による管理が可能になることで、安全性が担保されるだけでなく、これまで参加をためらっていた方々にも心リハを届けられるようになると考えています。

将来的には、遠隔心臓リハビリを通じてすべての患者さんに心臓リハビリを提供できる環境を築いていきたいと思います。

皆様の温かいご支援をお願い申し上げます。

---------------------------------------------------------------------------------

眞鍋 周志

Tele-MedEx Club指導士

理学療法士 心臓リハビリテーション指導士

株式会社HeartLink 代表取締役

私は本プロジェクトのデザインに携わらせて頂きました。

遠隔心臓リハビリテーションという馴染みのない仕組みを少しでも分かりやすくお伝えできればと試行錯誤致しました。

心臓リハビリテーションにおいて心電図モニタリングはとても重要なリスク管理ツールです。病院では当たり前のように使っていますが、遠隔ではモニタリングができませんでした。

維持期の非監視下の時期にそこまでのモニタリングが必要か?と自問自答しましたが、遠隔でも必ずしも維持期の方が参加するとも限らないのでやはり必要不可欠であると考えるようになりました。

まだ走りたての遠隔心臓リハビリテーションですが、今後の社会においてニーズは高まってくると考えております。

皆さまの温かいご支援よろしくお願いいたします。

---------------------------------------------------------------------------------

- プロジェクト実行責任者:

- 片桐 敬(一般社団法人 日本遠隔運動療法協会)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年7月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

目標金額 500 万円 目標金額の使途および実施する内容 遠隔心臓リハビリテーションのための生体信号等データ管理用システム改修費用とします。改修費、手数料 ※本プロジェクトは、プロジェクトの実施やリターンの提供のために必要な総額分の原資が確保されております。受け取った支援金の額に関わらず、自己資金を充当するなどして支援募集ページで説明したことを実施いたします。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

3,000円+システム利用料

3,000円【応援コース】

■御礼メール

- 申込数

- 3

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

10,000円+システム利用料

10,000円【応援コース】

■御礼メール

■報告書(PDF)

■ジャパンハートクラブ(JHC)主催の運動処方講習会に

1寄付にお一人様1回 50%引きにてご案内いたします

開催決定予定の2026年3月までに、講習会の日程、参加方法などの詳細についてメールにてご連絡いたします。(ご参加期限1年とさせていただきます)

■個人会員B資格を(年間費10,000円)

1年間無料で付与します

・個人会員は非営利活動においてJARETの所有する技術情報などを無償で利用できます。

・会員はJARETの主催する遠隔医療に関する講演会を無料で聴講できます。

2026年3月末までに、個人会員特典・参加方法などの詳細についてメールにてご連絡いたします。

- 申込数

- 16

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

30,000円+システム利用料

30,000円【応援コース】

■御礼メール

■報告書(PDF)

■ジャパンハートクラブ(JHC)主催の運動処方講習会に

1寄付にお一人様1回 90%引きにてご案内いたします

開催決定予定の2026年3月までに、講習会の日程、参加方法などの詳細についてメールにてご連絡いたします。(ご参加期限1年とさせていただきます)

■個人会員B資格を(年間費10,000円)

2年間無料で付与します

・個人会員は非営利活動においてJARETの所有する技術情報などを無償で利用できます。

・会員はJARETの主催する遠隔医療に関する講演会を無料で聴講できます。

2026年3月末までに、個人会員特典・参加方法などの詳細についてメールにてご連絡いたします。

- 申込数

- 3

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

50,000円+システム利用料

50,000円【応援コース】

■御礼メール

■報告書(PDF)

■当協会HPにお名前を掲載させていただきます。ローマ字20文字までで、イニシャルも可能です。(ご希望制)

※掲載する当協会HPのURL:https://www.jaret.jp/

※注意事項:このリターンに関する条件の詳細については、リンク(https://legal.readyfor.jp/guidelines/terms_of_service_index/terms_of_service/#betten)の「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください

■JHC主催の運動処方講習会に

1寄付にお一人様2回 90%引きにてご案内いたします

開催決定予定の2026年3月までに、講習会の日程、参加方法などの詳細についてメールにてご連絡いたします(有効期限1年)

■個人会員B資格を(年間費10,000円)

3年間無料で付与します

個人会員は非営利活動においてJARETの所有する技術情報などを無償で利用でき、講演会を無料で聴講できます 発送完了予定月までに、サービス内容や日程調整の方法などの詳細についてメール送付いたします

- 申込数

- 9

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

100,000円+システム利用料

100,000円【応援コース】

■御礼メール

■報告書PDF

■特別講義(オンライン)

開催場所:Zoom

開催日時:未定(2026年3月までに決定します)

1支援につき1人まで参加可能です

■JHC主催の運動処方講習会に

1寄付にお一人様2回 90%引きにてご案内(有効期限1年)

■個人会員B資格を(年間費10,000円)

5年間無料で付与します

・個人会員は非営利活動においてJARETの技術情報や講演会を無料で聴講できます

→特別講義・講習会・個人会員は発送完了予定の2026年3月までに、特典内容や参加方法など詳細についてメールにてご連絡いたします

■当協会HPにお名前を掲載させていただきます

ローマ字20文字までで、イニシャルも可能です

※掲載する当協会HPのURL:https://www.jaret.jp/

※注意事項:このリターンに関する条件の詳細については、リンク(https://legal.readyfor.jp/guidelines/terms_of_service_index/terms_of_service/#betten)の「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

プロフィール

医療の未来を守り、育てる。膵がん治療の開発・力ある若手外科医の育成

#医療・福祉

- 現在

- 17,613,000円

- 寄付者

- 350人

- 残り

- 16日

文学とジャズで世界をつなぐ-村上春樹ライブラリーの挑戦にご支援を

#子ども・教育

- 現在

- 4,899,000円

- 寄付者

- 205人

- 残り

- 73日

プラネタリウム再生プロジェクト|星空を未来へつなぐ月光天文台の挑戦

#子ども・教育

- 現在

- 2,140,000円

- 支援者

- 41人

- 残り

- 41日

広島の農業と広大生をつなぐ|規格外農産物で地域と学生が元気な広島へ

#子ども・教育

- 現在

- 234,000円

- 寄付者

- 30人

- 残り

- 65日

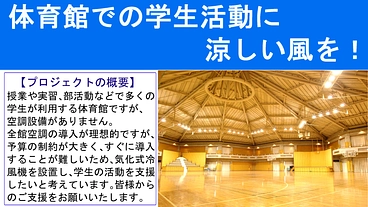

学生の暑さ対策~体育館に気化式冷風機を設置~

#子ども・教育

- 現在

- 444,000円

- 寄付者

- 63人

- 残り

- 64日

北海道の医療の未来を担う、若き人材育成プロジェクトにご寄附を。

#医療・福祉

- 現在

- 4,749,000円

- 寄付者

- 146人

- 残り

- 30日

集え全国の有志たち!君も高農ファミリーの一員に!

#子ども・教育

- 現在

- 23,000円

- 寄付者

- 2人

- 残り

- 26日