支援総額

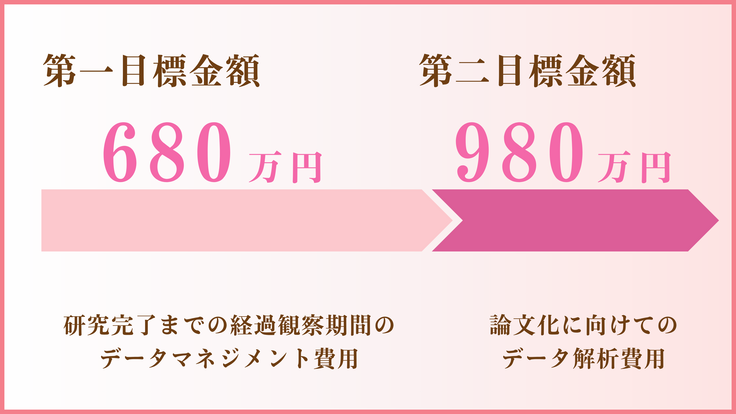

NEXT GOAL 9,800,000円 (第一目標金額 6,800,000円)

- 支援者

- 324人

- 残り

- 25日

プロジェクト本文

第一目標達成の御礼とネクストゴール設定について

2025年10月16日に開始いたしましたクラウドファンディング「子宮体がん再発後も、妊娠の可能性を守るための挑戦。臨床研究の継続へ」は、開始からわずか1週間で、第一目標金額680万円を達成することができました。

多くの皆さまから温かいご支援と応援のメッセージをいただき、研究プロジェクトチーム一同、心より御礼申し上げます。ご寄付を通して、「もう一度、妊娠の希望を諦めずに治療を続けたい」という患者さんの想いに共感し、私たちの挑戦を支えてくださる方々がこんなにも多くいらっしゃることに、深く感動しています。

本プロジェクトは、再発後の子宮体がん・異型子宮内膜増殖症に対する再度の黄体ホルモン療法の有効性と安全性を検証する、国内外でも極めて稀な多施設前向き臨床試験(JGOG2051/KGOG2031)です。第一目標の達成により、試験データの解析準備を進めるための最低限の体制を確保することができました。

しかしながら、実際にこのデータを世間に発信していくためには、論文化に向けてのデータ解析費用など、試験完遂までにはさらなる資金が必要です。そこで残りの期間では、ネクストゴールとして980万円を設定し、12月14日(日)午後11:00まで募集を継続いたします。

また、日々の診療においても、ここで頂いたご支援のお気持ちを胸に、原点に立ち返り、皆様の期待に応えられるよう努めてまいります。

この研究の成果は、「再発後も妊孕性温存を諦めない」ための新しい治療選択肢を確立し、全国の若い患者さんに希望を届ける第一歩になると信じています。皆さまからの温かいご支援が、私たち研究プロジェクトチームの大きな励みとなっています。

引き続きのご支援と応援を、どうぞよろしくお願いいたします。

2025年10月22日 追記

JGOG2051試験 研究代表者

慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室 山上 亘

命と未来を守る可能性を探る研究を、途切れさせないために

本クラウドファンディングで皆さまからのご寄付をお願いしているJGOG2051試験は、20〜40代までの若年の子宮体がん患者さんを対象とした、全国規模の臨床研究です。子宮体がんの再発後でも子宮を温存できる可能性を検討し、従来では子宮摘出しか選択肢がなかった方々に、新たな選択肢をもたらすことを目指しています。

子宮体がん、また、その前段階と考えられている子宮内膜異型増殖症は、本来子宮を摘出する手術が必要な病気です。しかし、子宮を摘出をすれば、将来の妊娠の可能性(妊孕性(にんようせい))を失ってしまいます。ただし若年で妊娠を希望する方は、一定の条件を満たす場合、子宮摘出手術ではなく薬物治療で子宮を温存(妊孕性温存)できる場合があります。

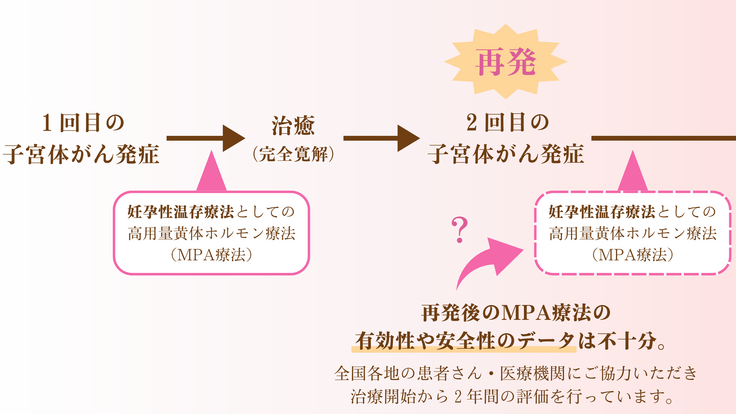

現在、妊孕性温存療法として行われている高用量黄体ホルモン療法(MPA療法)は、比較的高い割合で効果を示し治るものの、再発率が高いことが知られています。 一方で、治療後に子宮内に再発した方への再度のMPA療法のデータは世界的にまだ十分ではなく、さらなる検証が必要です。 本試験では、子宮内再発した場合の繰り返しのMPA療法の有効性や安全性を評価することを目的としています。

臨床研究を進めるには、データ収集・解析、検査費用、患者さんの安全管理など、多くの費用がかかります。 しかし、公的な研究費だけでは、研究に必要な規模や期間を十分にまかなえないのが現状です。 特に本試験のように「がん再発後の妊孕性温存」という新しいテーマは、既存の助成制度の対象外となることも多く、資金の確保が大きな課題です。

本研究は、将来の子宮体がんの診療ガイドラインに反映されうる知見を得て、「もう一度妊娠のチャンスを守れる可能性」を広げ、全国の患者さんに安全で有効な治療の選択肢を届ける一助となることを目指しています。本研究を継続・完了し、これからの医療へ届けるために、皆さまのご支援・ご協力を心よりお願い申し上げます。

婦人科悪性腫瘍研究機構(JGOG)

子宮体がん委員会

本クラウドファンディングにあたり、認定NPO法人ささえあい医療人権センターCOML 理事長の山口育子様と、クラウドファンディング対談を実施しました。

(COMLさまのホームページはこちらから https://www.coml.gr.jp/index.html)

研究代表者よりご挨拶

本プロジェクトのページをご覧いただきありがとうございます。

慶應義塾大学医学部産婦人科学教室 婦人科教授の山上 亘と申します。

若くして子宮体がんになってしまった場合、子宮を摘出しない治療の選択肢として、ホルモン療法があります。若年発症者の多くを占める早期高分化癌に対するこの治療による効果は高いのですが、一旦病変が消失しても再び子宮の中にがんが再発してしまうことが多いです。

そんなときも、さらなるホルモン療法を実施すれば、多くの患者さんは再び病変が消失し、妊娠のチャンスが得られる可能性が高いのですが、根拠(エビデンス)が乏しい、経験が少ないということで、未だ多くの施設では子宮摘出がなされているのが現状です。そんな患者さんを救い、妊娠のチャンスを持ち続けていただきたいと思いで始めたのがこの臨床試験です。

全国約80施設に加えて韓国の施設にもご協力いただき、すでに必要な研究参加者の患者さんの数は登録されていて、あとは効果をフォローアップし、統計解析する段階まで来ています。しかしながら、少ない患者さんの層であるという理由で公的資金での継続的支援を得にくく、経済的な理由で臨床試験の最終段階で中止を余儀なくされているのが現状です。

このままこの試験が中止となれば、子宮内再発をした患者さんへのホルモン療法のエビデンスは得られないこととなり、ひきつづき子宮摘出が回避できない患者さんが出続けてしまいます。加えて、本試験にご協力いただきました研究参加者の方々の思いも、無にしてしまいます。この病気に若くして罹患してしまう未来の患者さんのためにも、ぜひみなさまのご協力をお願いいたします。

現在の子宮体がん・子宮内膜異型増殖症の治療法

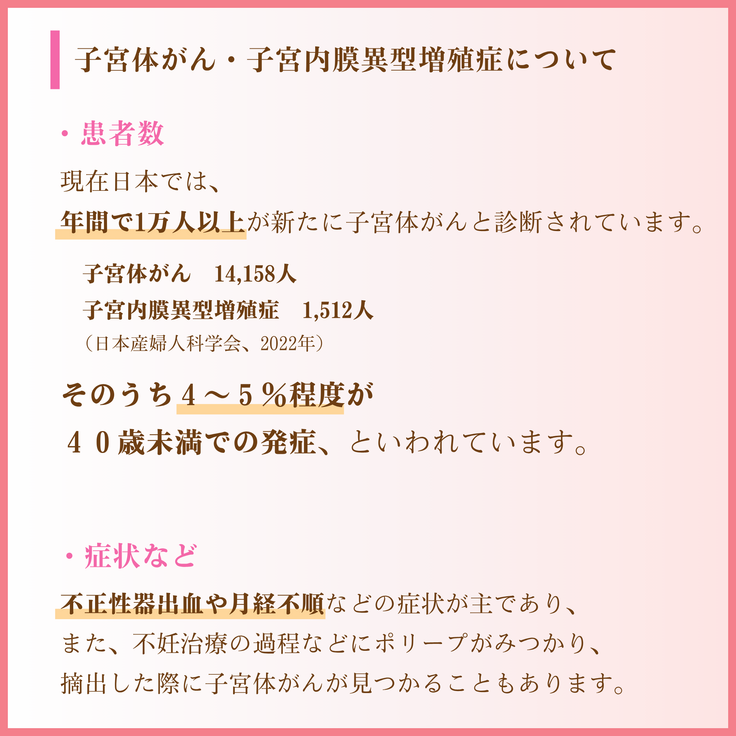

子宮体がん・子宮内膜異型増殖症について

子宮体がんは、子宮体部に発生するがんで、食事の欧米化・晩婚化などライフスタイルの変化に伴い、日本でも増加傾向にあります。

また子宮内膜異型増殖症とは、子宮内膜という組織が分厚く増殖し、子宮内膜の異型細胞が認められる疾患です。子宮体がんの前がん状態と考えられており、子宮内膜異型増殖症の3割程度は子宮体がんを発症するといわれています(出典:Kurman RJ et al, Cancer)。

治療法について

子宮体がんの標準治療は手術による子宮摘出です。

子宮内膜異型増殖症についても、その3割ほどが子宮体がんへ進展すること、また摘出した場合にすでに4割ほどがんが併存していることから、子宮体がんに準じて原則的に子宮摘出が行われています。

これらの場合に、妊娠の機会の喪失が問題となります。

若年で対象となる方であれば、がんの初期であれば子宮を残し、ホルモン治療によって妊娠の可能性を残すことを希望される患者さんも増えています。

子宮の温存(妊孕性温存)を希望する患者さんに対しては、酢酸メドロキシプロゲステロン(MPA)を使った温存治療が行われています。MPAを用いた治療は、子宮体がん治療ガイドライン(日本婦人科腫瘍学会編)でも許容されている唯一の治療法です。

高用量黄体ホルモン療法(MPA療法)について

酢酸メドロキシプロゲステロン(MPA)は、乳がんと子宮体がんの治療に使われる内服薬です。子宮体がんにおいては、1日400mg〜600mgを2〜3回に分けて内服します。なお、MPAによる妊孕性温存治療の条件は、以下の①〜③を満たす場合に限られています。

① ホルモン剤の感受性の高い組織型のがん(高分化型の類内膜癌)または子宮内膜異型増殖症である

② がん細胞が子宮にとどまっていて転移の疑いがない

③ がん細胞が子宮内膜にとどまり、子宮筋層にまで及んでいない

しかし、MPAによる妊孕性温存治療は、比較的高い割合で治療の効果がみられるものの、再発率が高いことが知られています。

過去の報告によると、ホルモン治療を行った子宮内膜異型増殖症の患者さんでは90%ほど一旦病変が消失したものの、30%近くが再発しています。ホルモン治療を行った子宮体がんの患者さんでは70〜80%ほど一旦病変が消失したものの、40〜50%近くが再発しています。

(出典:Ushijima K et al, J Clin Oncol, 2007. Gallos ID et al, Am J Obstet Gynecol, 2012. Ushijima K et al. J Gynecol Oncol. 2023.など)

再発してしまった場合の選択肢としては、子宮摘出、もしくは再度のMPA療法しかありませんが、再度繰り返しのMPA療法を行っても問題がないか、は世界的にほぼ報告がありません。そのため治療成績や安全性に不明な点が多いのが現状です。

臨床試験の詳細について

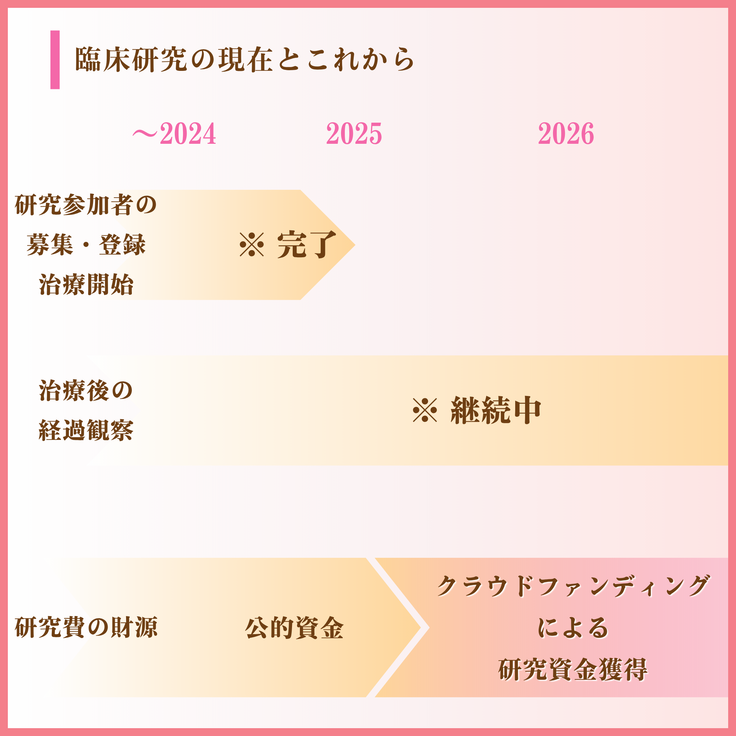

そこで私たちは2020年に、MPA療法で子宮体がん・子宮内膜異型増殖症の治療を行った後に子宮内に再発した方へ、再度のMPA療法を行うことの有効性や安全性を評価するための臨床試験を立ち上げました。

現在は、対象とする参加者115名の募集は終了し、現在多くの患者さんのMPA療法終了後の経過観察を行っています。現時点では本研究は道半ばであり、この経過観察期間を経てはじめて、病変の消失や再発などのデータが集まり、この治療の有効性や安全性が評価できるようになります。

これまではAMED(国立研究開発法人日本医療研究開発機構)から公的な研究費を経て進めてまいりましたが、本研究の全てのデータが出揃うまでの残り2年間の資金を確保できておりません。

皆さまからのご支援は主に、本臨床試験でのデータ管理費用などとして大切に活用されます。

子宮体癌/子宮内膜異型増殖症に対する妊孕性温存治療後の子宮内再発に対する反復高用量黄体ホルモン療法に関する第 II 相試験

以前に子宮内膜異型増殖症または子宮体がんで酢酸メドロキシプロゲステロン(MPA)を用いた高用量黄体ホルモン療法を施行し、完全寛解を得た症例のうち、子宮内再発をした方を対象として、再度のMPA療法を行うことの有効性や安全性を評価するための臨床試験です。

治療期は4週毎に来院し、規定の検査を受けていただきます。最低16週間の治療を行い、以後病変が消失した場合のみ、経過観察期に移行します。経過観察期では妊娠を希望される場合には不妊治療を含めた妊娠へのトライや、妊娠を希望しない場合には再発予防のホルモン剤などの内服を行っていただきます。12週毎に来院の上、既定の検査を受けていただきます。

治療開始から2年時点での再発率や、病変の消失率、妊娠率、副作用などを評価する予定です。

本試験の実施期間は、2026年12月までを予定しております。

臨床試験参加施設

日本全国から、約80の病院が参加しています。

クラウドファンディングへのご支援の使いみち

皆さまからのご支援は、本研究を完遂するまでの経過観察時の診療データの集積やデータ解析のために活用されます。

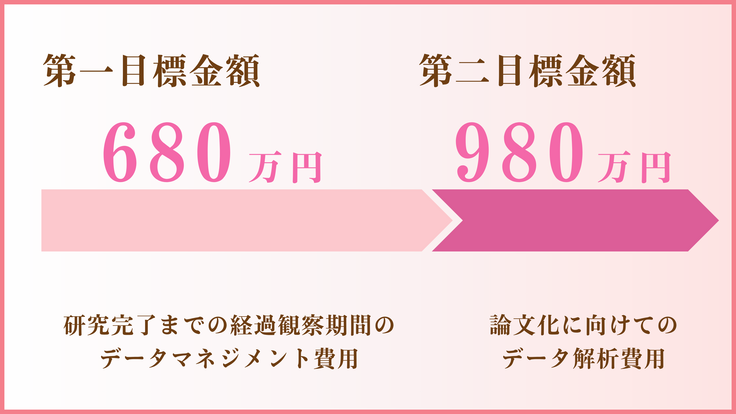

第一目標金額(680万円)

・研究完了までの経過観察期間のデータマネジメント費用

・諸経費(クラウドファンディング手数料を含む)

クラウドファンディング期間内に、多くのご支援のもと上記の目標金額へ到達できた場合、第二目標金額を設定し、最終的な支援総額に応じてデータ解析に要する経費の確保も目指します。

第二目標金額(980万円)

・論文化に向けてのデータ解析費用

・諸経費(クラウドファンディング手数料を含む)

これからの婦人科医療にむけての展望

本試験により再度のMPA療法の有効性が認められれば、安心して患者さんに治療選択肢を提案できるようになります。

これまで再発してしまった場合には子宮摘出が推奨されてきた中で、よりしっかりとした根拠を持って子宮温存の選択肢を提案できることは、妊娠を望む子宮体がんの患者さんにとって非常にメリットが大きいと考えられます。

本クラウドファンディング以後の研究の進行について

~2026年

本試験の実施(経過観察期間)

▼

~2028年

研究成果の取りまとめと論文投稿

以後、子宮体がんガイドラインなどガイドラインの反映を進めていく予定です。

本研究への応援メッセージ(患者会の方々より)

原千晶 様

よつばの会 代表

私は35歳の時に若年性子宮体がんにより子宮を失いました。

元々生理痛が重く、子宮や卵巣のトラブルも抱えがちでしたが、生理に関わる不調は病気ではない、女性なら我慢しなければいけないのだとずっと思い込んでいました。

がんを経験した後に、子宮内膜増殖症など様々な子宮の疾患があるという事、初期の子宮体がんの場合、ホルモン療法により子宮を温存しながら治療が可能だという事を知りました。

これから妊娠出産を望む女性にとって子宮を残せるかどうか?ということは非常に大きな問題です。

更に患者さんの身体を守る意味でも継続的なホルモン治療の承認はとても有効だと思います。

現在進行中の研究が無事に完了し、新たな治療法の確立により子宮が守られ、新しい生命の誕生の可能性がもっともっと広がっていきますように、1人でも多くの女性の健康と笑顔が続きますように、心から祈っています。どうか皆さんの温かいご支援を宜しくお願いいたします。

植木朋子 様

NPO法人 オレンジティ 理事

私は、24歳で子宮がんが発覚し手術で子宮と卵巣を切除しました。「人生これから…」という場面で、たくさんのことに悩みました。治療後の長い人生の中でその人の思い描く未来を実現できるように、この研究を継続して欲しいと思っています。色々な選択肢を、みんなが選べる時代になりますよう、心から願っています。

本研究への応援メッセージ(婦人科医より)

岡本愛光 先生

東京慈恵医科大学産婦人科学講座 主任教授

婦人科悪性腫瘍研究機構(JGOG)理事長

JGOG2051試験は、子宮体がんやその前段階の病気でホルモン治療により一度は治った方が、残念ながら再び病気が見つかった場合に、再度同じホルモン治療を行ったときに効果があるかどうかを調べる研究です。治療の効果だけでなく、副作用や妊娠の可能性なども丁寧に確認していきます。もし再度の治療でも有効性が証明されれば、患者さんは子宮を温存しながら安心して治療を受けられるようになり、妊娠を望む方にとって大きな希望となります。この研究を支える皆さまの応援が、未来の治療選択肢を広げ、より多くの女性の人生に光を届ける力となります。

万代昌紀 先生

京都大学婦人科学産科学教室 教授

婦人科悪性腫瘍研究機構(JGOG)副理事長

若くして子宮体癌に罹患した方にとって、たとえ病気が根治したとしても、子宮摘出によって妊娠・出産の可能性を失うことは何よりも辛いことだと思います。JGOG2051試験はそのような患者さんの苦しみを少しでも取り除くことができる治療選択肢を提示しうる重要な臨床試験になります。本試験を完遂し、若年性子宮体癌治療に関する新たなエビデンスを構築することで、一人でも多くの女性が安全に妊娠・出産の可能性を残すことができるようになることは、大きな福音になることでしょう。みなさまのご協力がこのような病気に苦しむ患者さんを救う力となります。ぜひご理解とご支援のほど、よろしくお願い申し上げます。

小玉美智子 先生

大阪大学大学院医学系研究科 産科学婦人科学教室 教授

若年で子宮体がんや子宮内膜異型増殖症と診断されても、「将来は妊娠したい」と願う方は少なくありません。薬物による子宮を温存した治療はその希望を叶える可能性があります。しかし、再発時にもう一度同じ治療を安全に、そして有効に行えるかは、まだ十分に検証されていません。

本研究は、再発例に対する薬物療法の安全性と有効性を明らかにし、子宮摘出を避けたい若い患者さんたちにとっての選択肢を広げるための、非常に重要な一歩となる研究です。患者さんとご家族の未来の妊娠・出産を守るため、どうか皆様のご支援をお願いいたします

竹原和宏 先生

国立病院機構四国がんセンター 婦人科

子宮体癌に対する妊孕性温存治療の研究は、挙児希望のある方々が「未来の可能性」を諦めずに歩むための大切な希望です。この研究が新たな道を切り拓き、より多くの方々が自分らしい未来を選べるようになることを心から願っています。皆さまの温かいご支援で、どうか、この研究をともに育てていただけますよう、心よりお願い申し上げます。

プロジェクトメンバーからのメッセージ

原野謙一先生

国立がん研究センター東病院 腫瘍内科医長

婦人科悪性腫瘍研究機構 (JGOG)子宮体がん委員長

「子どもを産む」という願いを諦めないで済む未来を、あなたも一緒に創りませんか?

子宮体がんや子宮内膜異型増殖症と診断されながらも、妊娠・出産を望む女性たちは、妊孕性温存治療という光を手にします。しかし、残念ながら再発してしまうケースがあります。このJGOG2051 REMPA試験は、再発した患者さんが子宮を失うことなく、再び黄体ホルモン療法で治癒を目指すための希望の道を切り拓く重要な臨床試験です。この研究が成功すれば、多くの女性がお母さんになる夢を繋げることができます。

医療の進化には、多大な費用と時間がかかります。彼女たちの未来の笑顔のために、どうかあなたの温かいご支援をお願いいたします。

あなたの寄付が、かけがえのない命の希望を守ります。

吉原弘祐先生

新潟大学大学院医歯学総合研究科産婦人科 教授

JGOG2051試験は、子宮体がんで一度お薬の治療(MPA療法)で治った後に再発してしまった患者さんに、再び同じ治療が有効かどうかを調べる臨床試験です。子宮体がんと診断された方が妊娠を望む場合に安心して子宮を残せる治療を届けるために、この臨床試験を継続することが大切です。そのためにクラウドファンディングに挑戦しています。未来の患者さんの希望につながる臨床試験を進めるため、ぜひ皆さまの温かいご支援をお願いいたします。

横山良仁先生

弘前大学医学部附属病院 産科婦人科 教授

子宮体癌の妊孕性温存療法は、将来の妊娠・出産を希望する若い患者さんにとって重要な選択肢です。本臨床試験は、妊孕性温存療法後に再発した症例を対象に、再度の高用量黄体ホルモン療法の有効性を検証する試みです。

全国の多くの施設にご協力いただき、目標症例数115例に到達しました。現在は最終段階として、有効性・安全性の評価を進めております。この研究は、再発後も妊孕性温存を諦めず治療を続けられるようにするための大切な取り組みです。産婦人科領域における新たな治療選択肢の確立に向けて、皆様のご理解とご支援を心よりお願い申し上げます

坂井健良

慶應義塾大学医学部 産婦人科学教室 助教

(JGOG2051試験研究事務局)

私はこの研究にあたり研究事務局として、多くの患者さま・医師・研究者の皆さまとともに、この挑戦を歩んできました。この研究は「再発後の再度の黄体ホルモン療法」の有効性を検証するものです。全国から115例の患者さんにご参加いただき、ここまでたどり着くことができました。

産婦人科医としてこれまで働いてきた中で、目の前で「子宮を残したい」と願う患者さんの声を聞き、その希望を未来につなぐために、この研究はどうしても途切れさせてはならないと強く感じています。

この試験の成果は、いま治療に向き合う患者さんだけでなく、これから同じ病気に立ち向かう多くの若い女性の人生を変える力を持っています。

どうかこの挑戦を支えてください。皆さまの温かいご理解とご支援を、心よりお願い申し上げます。

松村由紀子先生

弘前大学医学部附属病院 産科婦人科 助教

子宮体がんや子宮内膜異型増殖症と診断された若い方にとって、子宮を摘出し妊娠の可能性を諦めざるを得ない状況は、女性にとって大きな苦しみです。だからこそ、子宮を守りながら治療ができる新しい選択肢があるなら、それは患者さんにとって大きな希望となります。JGOG2051試験は、まさにその希望を現実にするための研究です。再発後も子宮を残せる可能性を広げることは、今の患者さんだけでなく、これから同じ様な病気と向き合う多くの女性たちにとっても未来につながります。この挑戦を途切れさせないために、どうか皆さまのお力をお貸しください。ご支援をよろしくお願いいたします。

● がんとがん治療は、個々の患者さんで全く事情が違うものです。ご自身の治療相談は主治医と相談の上決定してください。

● 本プロジェクトへのご支援は、子宮体がん・子宮内膜異型増殖症に対する妊孕性温存療法後の子宮内再発に対する反復高用量黄体ホルモン療法に関する第II相試験の完遂に向けて活用いたしますが、必ずしも想定した結果が得られるとは限りません。これからの研究実施状況によっては、途中でスケジュールや計画を大きく変更 / 中止する可能性があります。その場合でも、本試験に関連する目的へ、皆さまからいただくご支援を大切に活用いたします。

● 本プロジェクトへのご支援は、臨床研究参加への優遇等を行うものではございません。本クラウドファンディングと臨床研究への参加は関係ありませんので予めご了承ください。

● 本プロジェクトへのご支援は寄付金控除には該当せず、領収書の発行は行われません。万一、領収書が必要となる場合には、実行者に対してメッセージを送付してご連絡ください。(※メッセージ送付方法のご案内はこちら)

● 支援完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合があります。

● 本プロジェクトのリターンのうち、【お名前掲載】に関するリターンの条件詳細については、こちらのページの「支援契約」にある「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

● ご支援に関するご質問は、こちらをご覧ください。

- プロジェクト実行責任者:

- JGOG2051試験 研究事務局(代表):山上 亘(慶應義塾大学病院産婦人科)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年12月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

皆さまからのご支援は、 JGOG2051試験(子宮体癌/子宮内膜異型増殖症に対する妊孕性温存治療後の子宮内再発に対する反復高用量黄体ホルモン療法に関する第 II 相試験)を完遂するまでの経過観察時の診療データの集積やデータ解析のために活用されます。 第一目標金額(680万円)の内訳 ①研究完了までの経過観察期間のデータマネジメント費用、②諸経費(クラウドファンディング手数料を含む)

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

3,000円+システム利用料

3千円 ―命と未来を守る可能性を探る研究を、途切れさせないために―

・お礼のメッセージ

・研究報告書(PDF)

- 申込数

- 44

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2027年3月

10,000円+システム利用料

1万円 ―命と未来を守る可能性を探る研究を、途切れさせないために―

・お礼のメッセージ

・研究報告書(PDF)

・JGOGのHPにお名前掲載(希望者のみ)

- 申込数

- 170

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2027年3月

30,000円+システム利用料

3万円 ―命と未来を守る可能性を探る研究を、途切れさせないために―

・お礼のメッセージ

・研究報告書(PDF)

・JGOGのHPにお名前掲載(希望者のみ)

・オンライン講演会へのご招待 ※1

※1 オンライン講演会は2026年1月〜3月の実施を想定しています。詳細は2025年12月頃にご連絡いたします。

- 申込数

- 62

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2027年3月

50,000円+システム利用料

5万円 ―命と未来を守る可能性を探る研究を、途切れさせないために―

・お礼のメッセージ

・研究報告書(PDF)

・JGOGのHPにお名前掲載(希望者のみ)

・オンライン講演会へのご招待 ※1

※1 オンライン講演会は2026年1月〜3月の実施を想定しています。詳細は2025年12月頃にご連絡いたします。

- 申込数

- 23

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2027年3月

100,000円+システム利用料

10万円 ―命と未来を守る可能性を探る研究を、途切れさせないために―

・お礼のメッセージ

・研究報告書(PDF)

・JGOGのHPにお名前掲載(希望者のみ)

・オンライン講演会へのご招待 ※1

※1 オンライン講演会は2026年1月〜3月の実施を想定しています。詳細は2025年12月頃にご連絡いたします。

- 申込数

- 25

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2027年3月

300,000円+システム利用料

30万円 ―命と未来を守る可能性を探る研究を、途切れさせないために―

・お礼のメッセージ

・研究報告書(PDF)

・JGOGのHPにお名前掲載(希望者のみ)

・オンライン講演会へのご招待 ※1

※1 オンライン講演会は2026年1月〜3月の実施を想定しています。詳細は2025年12月頃にご連絡いたします。

- 申込数

- 1

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2027年3月

500,000円+システム利用料

50万円 ―命と未来を守る可能性を探る研究を、途切れさせないために―

・お礼のメッセージ

・研究報告書(PDF)

・JGOGのHPにお名前掲載(希望者のみ)

・オンライン講演会へのご招待 ※1

・出張講演会(現地開催もしくはオンライン)の開催 ※2(希望者のみ)

※1 オンライン講演会は2026年1月〜3月の実施を想定しています。詳細は2025年12月頃にご連絡いたします。

※2 現地開催もしくはオンラインでの出張講演会を行います(日本国内・現地開催の場合は交通費込み、ただし離島や海外などでの出張講演は開催できません)。開催の時期は2025年12月頃にご連絡のうえ、2026年1月〜12月の期間で個別に調整させていただきます。

- 申込数

- 2

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2027年3月

1,000,000円+システム利用料

100万円 ―命と未来を守る可能性を探る研究を、途切れさせないために―

・お礼のメッセージ

・研究報告書(PDF)

・JGOGのHPにお名前掲載(希望者のみ)

・オンライン講演会へのご招待 ※1

・出張講演会(現地開催もしくはオンライン)の開催 ※2(希望者のみ)

※1 オンライン講演会は2026年1月〜3月の実施を想定しています。詳細は2025年12月頃にご連絡いたします。

※2 現地開催もしくはオンラインでの出張講演会を行います(日本国内・現地開催の場合は交通費込み、ただし離島や海外などでの出張講演は開催できません)。開催の時期は2025年12月頃にご連絡のうえ、2026年1月〜12月の期間で個別に調整させていただきます。

- 申込数

- 1

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2027年3月

プロフィール

北海道の医療の未来を担う、若き人材育成プロジェクトにご寄附を。

#医療・福祉

- 現在

- 4,719,000円

- 寄付者

- 145人

- 残り

- 30日

地域医療を守るため、ともに走ろう|ドクターカー更新プロジェクト

#医療・福祉

- 現在

- 7,001,000円

- 寄付者

- 241人

- 残り

- 30日

貧困・虐待などで親を頼れない若者に伴走支援を|若者おうえん基金

#子ども・教育

- 現在

- 7,062,000円

- 支援者

- 329人

- 残り

- 7日

助かる命に駆けつけたい。1秒でも、早く。ドクターカー更新へご寄付を

#医療・福祉

- 現在

- 223,000円

- 寄付者

- 28人

- 残り

- 86日

能登半島地震で全壊した須須神社奥宮|再建を叶え、ミホススミ神に光を

#地域文化

- 現在

- 1,155,000円

- 支援者

- 37人

- 残り

- 56日

入院する子どもたちを笑顔に!ファシリティドッグ育成基金2025

#子ども・教育

- 現在

- 6,731,000円

- 支援者

- 533人

- 残り

- 26日

【茨城県取手市】森の中にある保育園の未来を繋ぐプロジェクト「伐採」

#子ども・教育

- 現在

- 665,000円

- 支援者

- 66人

- 残り

- 45日