寄付総額

目標金額 4,000,000円

- 寄付者

- 624人

- 募集終了日

- 2025年11月17日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,262,000円

- 寄付者

- 2,837人

- 残り

- 30日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

#ものづくり

- 現在

- 216,626,000円

- 支援者

- 12,277人

- 残り

- 30日

【リトルワールド第二弾】「アイヌの家」を救い、伝統技術を未来へ

#地域文化

- 現在

- 3,860,000円

- 支援者

- 285人

- 残り

- 19日

国立科学博物館マンスリーサポーター|地球の宝を守りつづける

#子ども・教育

- 総計

- 679人

国宝 彦根城、日本の遺産を未来へつなぐ|高橋架け替えで蘇る大名庭園

#地域文化

- 現在

- 7,985,000円

- 寄付者

- 195人

- 残り

- 37日

吉村作治エジプト調査隊 太陽の船 大エジプト博物館展示へ【第一弾】

#地域文化

- 現在

- 5,865,000円

- 支援者

- 152人

- 残り

- 68日

聖武天皇が建立し日本武尊を祀る礒崎神社本殿の修復にご支援ください!

#地域文化

- 現在

- 660,000円

- 支援者

- 115人

- 残り

- 1日

プロジェクト本文

●森薫先生とのクラファン限定コラボグッズ アクスタ試作品 第二弾公開! (11/14追記)

●森薫先生とのクラファン限定コラボグッズ アクスタ試作品 第一弾公開! (11/6追記)

●森薫先生とのクラファン限定コラボグッズ着彩画公開!(10/15追記)

●森薫先生とのクラファン限定コラボグッズ詳細決定!(10/1追記)

第二目標達成の御礼と第三目標について(2025年11月11日追記)

みんぱくクラウドファンディングへの応援、誠にありがとうございます。

皆さまからの温かいご支援により、第二目標の800万円を達成することができました。

多くの皆さまからご寄付いただきましたこと、深く感謝申し上げます。

想像以上に多くの方々にご賛同いただき、関係者一同、驚きと共に胸が熱くなる思いです。ご寄付いただいた金額はもちろんのこと、皆さまから寄せられる一つひとつの応援コメントが、私たちの何よりの力となっています。本当にありがとうございます。

第二目標の達成により、特に目玉となる「木彫板」に加え、先日のライブ配信でもご紹介した「装飾品」や「封泥」など、ソグド人の諸相をあらわす貴重な発掘品の輸送にかかる費用が集まりました。皆さまのご支援がなければ、これらの貴重な資料が揃って日本で公開されることは叶いませんでした。重ねて厚く御礼申し上げます。

一方で、特別展の開催には、海外資料の輸送費以外にも多くの経費がかかります。

そこで、「最終ゴール」として第三目標1,000万円を設定し、展示の完成度をさらに高め、より多くの方に本展の魅力をお届けするために、最後まで挑戦を続けさせていただくことにしました。いただいたご支援は、以下の費用の一部に充てさせていただきます。

●木彫板に関するデジタルコンテンツの作成、照明や展示台、解説パネルの製作など、木彫板やその他の発掘品の魅力をより引き立て、安全で快適にご観覧いただける展示環境を整えるための費用。来館者の方にとって、より鑑賞しやすい演示を実現したいと考えています。

●本展の背景や魅力を深く知っていただくために、講演会・ギャラリートーク・ワークショップなどを企画しています。これらのイベント実施に必要な会場設営費、講師謝金、広報費などに充てさせていただきます。

皆さまからのご支援は、展示の充実に加え、来館者が学び・語り合う場を広げる大切な力となります。

11月17日(月)23時の終了まで、残り6日。

最後まで温かいご支援、そして情報の拡散へのご協力を、心よりお願い申し上げます。

国立民族学博物館

館長 關 雄二

特別展実行委員長 寺村 裕史

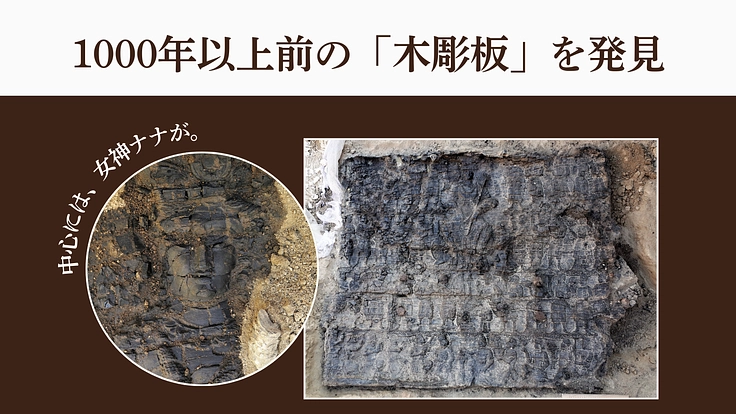

火災をくぐり抜けた、奇跡の木彫板。

シルクロードのロマンを、みんなの手で日本へ。

いま、遠いウズベキスタンにある世界遺産「カフィル・カラ遺跡」から、日本人を含む調査隊が発見した「奇跡の出土品」が日本へ向かおうとしています。

それは、1000年以上もの間、地中で眠っていた一枚の「木彫板」。

火災によって焼けて炭化してしまいましたが、そのおかげで腐ることなく現代まで残り、私たちに、古代の人々の豊かな創造力や、遠い異国の文化を語りかけてくれています。

この木彫板に彫り込まれた精細な描写やその微妙な凹凸や質感から、私たちは、古代シルクロードを巡る人々の文化的な営みとその交流が生み出したロマンを、肌で感じることができます。

写真では決して伝わらない、本物だからこそ伝わる歴史の息吹を、日本の皆様にも実際にその目で見ていただきたい。そんな強い思いが、今回のプロジェクトの原動力となっています。

今回のクラウドファンディングは、貴重な出土品の日本への輸送費を集めるための挑戦です。「木彫板」は過去には、ルーブル美術館や大英博物館で展示されていますが、大きな輸送費がネックとなり、まだ日本には一度もやってきていません*。

そこで今回、みなさまからご支援を募り、輸送費をまかなうことができれば、この木彫板を日本で初めて展示することができます。

日本人が発掘に関わった、シルクロードのロマンをみんぱくへ。

皆様からの温かいご支援、心よりお待ちしています。

*:当館調べ 調査時期:2025年9月 :ウズベキスタン共和国芸術文化振興基金への直接照会

国立民族学博物館 准教授

日本・ウズベキスタン共同調査隊 隊長

寺村裕史

日本とウズベキスタンとは、 2013年度から共同で調査隊を組み、サマルカンド近郊に所在するカフィル・カラ遺跡において継続的に発掘調査を実施してきました。

当館も、2019年より、ウズベキスタンのサマルカンド考古学研究所と共同調査隊を組織し、調査に参画してきました。

目指すのは、6~8世紀を中心にソグド商人として東西のシルクロード交易で活躍したソグド人の歴史と文化、およびシルクロード交流の実態解明です。

▼特別展実行委員

寺村 裕史(国立民族学博物館 学術資源研究開発センター)

末森 薫(国立民族学博物館 人類基礎理論研究部)

藤本 透子(国立民族学博物館 人類文明誌研究部)

黒田 賢治(国立民族学博物館 グローバル現象研究部)

ベルディムロドフ・アムリディン(サマルカンド考古学研究所)

ベグマトフ・アリシェル(ベルリン・ブランデンブルク科学アカデミー)

宇野 隆夫(帝塚山大学 文学部)

影山 悦子(名古屋大学 人文学研究科)

宗野 ふもと(筑波大学 人文社会系)

村上 智見(東北芸術工科大学 芸術学部)

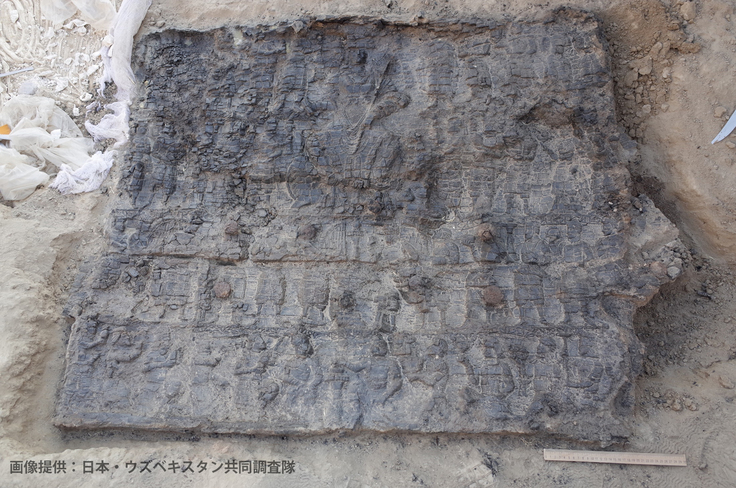

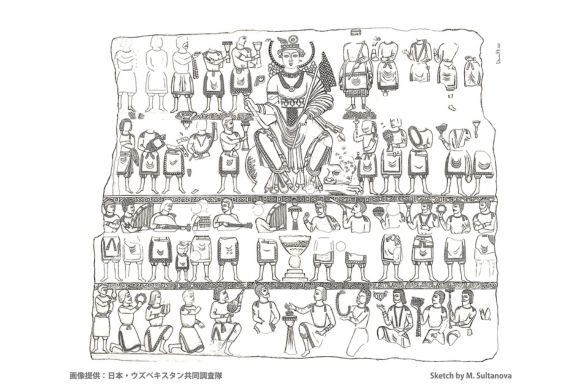

発掘調査開始から4年後の2017年に、大きな発見がありました。それは、ソグド人が信仰するゾロアスター教に類似した宗教の神である女神ナナを中心に、供物を捧げる人々や、楽器を持つ音楽隊が彫られた木彫板の発掘です。

木彫板は、遺跡のシタデル(城塞部)の一番奥まった部屋(王が居た部屋とも考えられる)から発見されました。カフィル・カラ遺跡は、8世紀初頭のイスラーム勢力の中央アジア進出によって火災に遭っており、木彫板も焼けて炭化してしまっていますが、炭化したからこそ千数百年の間、地中に埋もれても腐って土に帰らずに現代まで残存していました。

それまでの調査においても、黒く焼け焦げた木片や灰・炭などは各所で見つかっていましたが、2017年の時は状況が異なっていました。最初は、単に黒い炭化した木片かな?と思っていたのですが、茶色い土を刷毛(ハケ)や竹串でちょっとずつ取り除いていくと、なにやら人の顔や竪琴のような楽器が浮かび上がってきたのです(写真1)。

この時点では、木彫板の全体像は全く分かっていませんでしたが、ただごとではないぞ、ということで、こうした人物像が周囲にどれくらい広がっているのか、より慎重に土を取り除く作業をおこなっていきました。その結果、人物が刻まれた木板の範囲がどんどん広がっていき(写真2)、最終的には、縦114cm×横約130cmの大きさであることが明らかになったのです(写真3)。

画像提供:日本・ウズベキスタン共同調査隊

これだけの大きさの木板で、かつ人物や楽器などがここまで細かく描写されているとは夢にも思わず、とても驚きました。また、木彫板の中心に女神ナナ、そして全体的にはソグド的なゾロアスター教の儀礼の様子が彫られていたことで、発見時は調査隊のメンバー皆が大興奮でした。これだけ完全な形で発見されたのはウズベキスタン国内でもかつてないことだったのです。

現在私たちは、「木彫板」を含む「カフィル・カラ遺跡」から出土した考古遺物や、シルクロードを行き交った文物を「商人」の活動に焦点を当てながら展示・解説する特別展の実施を企画しています。

しかし、昨今の国際情勢や燃料費の高騰により、輸送費は当初の想定を大きく上回る見込みです。特にこの木彫板は、その大きさと繊細さゆえ、輸送にあたって多額の費用が必要になります。

このままでは、本来展示の一番の目玉としたい「木彫板」の展示を諦めることも視野に、規模を縮小せざるを得ません。発掘調査自体は研究費で実施ができても、出土資料を日本まで持ってくるための輸送費に充てる余裕がないのです。

そこでこの度、費用の一部を皆様からご支援いただき、なんとしても木彫板を日本に持ってきたい、と考え、クラウドファンディングに挑戦することといたしました。

< 目標金額 >

目標:400万円

< 資金使途 >

ウズベキスタンからの資料借用に関わる輸送費

※本クラウドファンディングはALL-IN形式で行われます。目標金額に満たない場合もクラウドファンディングは成立となり、その場合には集まった寄附金に応じて展示品を減らすなど規模を縮小し、特別展そのものは実施いたします。

※展覧会の目玉のひとつである「木彫板」については、目標額となる400万円が達成できなければ、輸送・展示が難しくなる可能性があります。

< 特別展概要>

・タイトル:シルクロードの商人語りーサマルカンドの遺跡とユーラシア交流―

・会期:2026年3月19日(木)~2026年6月2日(火)

・会場:国立民族学博物館 特別展示館

・開館時間:10:00~17:00(入館は16:30まで)

・休館日:水曜日

「木彫板」は過去には、ルーブル美術館、大英博物館で展示され、今回日本にやってくれば、日本初・世界で3番目(ウズベキスタン国内を除く)の展示となります。日本人研究者が発掘した、この貴重な文化財を、ぜひとも日本の皆さんにも実際にその目で見ていただきたいと強く願っています。

このクラウドファンディングは、単に資金を集めるだけではありません。それは、遠い異国の歴史に耳を傾け、現代の私たちが、時代を超えて「文化」というバトンを繋ぐ、壮大な物語の「参加者」を募るものでもあると考えています。

あなたも私たちと一緒に、シルクロードのロマンを日本へ運んでいただけないでしょうか。

また、今回のクラウドファンディングを通じて、多くの方に本館の取り組みについて知っていただき、人類共通の財産である文化遺産の保存・活用・継承への理解を深めてもらいたいと考えています。さらには、考古資料だけでなく、現代も含め、ウズベキスタンの魅力を多くの日本の方々にも知ってもらえたらと思います。

周囲の方への情報の拡散へのご協力や、皆様からの温かいご支援、心よりお待ちしています。

国立民族学博物館(みんぱく)は、博物館機能と大学院教育の機能を備えた、文化人類学・民族学の研究所です。文化人類学・民族学に関する調査・研究をおこなうとともに、その成果に基づいて、民族資料の収集・公開などの活動をおこない、これらを通して、世界の諸民族の社会と文化に関する情報を人々に提供し、諸民族についての認識と理解を深めることを目的としています。

本館の展示は、世界各地の人びとがつくり、日ごろ使っているものを中心に、各地域の環境と歴史に根ざした生活と文化を理解してもらうことをねらっています。そのために、衣食住の生活用具、祭りや儀礼の楽器や仮面や彫像などの展示を重視しています。展示場をあるくと、人類の豊かな創造力と文化の多様性を知ることができます。

私の専門は古代文明の研究です。古代文明には過去の人類が残した数少ない情報が含まれ、現在の私たちの生き方を照らしてくれます。

ウズベキスタンのある中央アジアは、現在、人類の起源やその後の文化発展において注目されている地域です。そこで活躍する日本人研究者が発見した文化遺産を目にすることができるとは、なんと幸せなことなのでしょうか。

発見は、あくまで研究の第一歩ではありますが、考古学者にとって胸が躍る瞬間です。その高ぶる気持ちを皆さんと共有できること、そして発見から始まる深い研究の内容を知ること、これこそが展示の醍醐味といえるでしょう。

でも、展示を見るだけならば、研究者の流す情報をただ受け取るだけでしかありません。もし皆さんが、クラウドファンドを通じて、私たちの企画に参加するならば、研究の喜びや深さをより身近に体験できると思います。どうぞご支援のほどよろしくお願いいたします。

国立民族学博物館長 關雄二

2017年のカフィル・カラ遺跡発掘調査の際に、女神ナナとそれを取り巻く人物群像が刻まれた木彫板発見の瞬間に立ち会えた時には私自身とても感動しました。

カフィル・カラ遺跡は8世紀初頭のイスラーム勢力の中央アジア進出によって火災に遭っており、木彫板も焼けて炭化してしまっていますが、炭化したからこそ千数百年の間、地中に埋もれても腐って土に帰らずに現代まで残存していたともいえるでしょう。

そうして奇跡的に発見された木彫板は、写真でもある程度の雰囲気は伝わるかもしれませんが、木板に彫り込まれた精細な人物描写、微妙な凹凸や質感など、やはり実物がもつ魅力にはかないません。

日本人が関わる調査隊が発見した本物を日本の皆さまに実際にその目でぜひ見ていただきたい。

しかし残念ながら、研究費で発掘調査は実施できますが、出土資料を日本まで持ってくるための輸送費に、それ(研究費)を充てる余裕はありませんでした。研究と輸送費用は別物なのです。

そのため、クラウドファンディングに挑戦することに決めました。この女神ナナの木彫板を日本に借用するための輸送費について、皆さまの厚いご支援を宜しくお願い申し上げます。

特別展実行委員長 寺村裕史(国立民族学博物館 准教授)

ムクシンクジャ アブドゥラフモノフ 閣下

(駐日ウズベキスタン共和国特命全権大使)

「シルクロードの商人語り―サマルカンドの遺跡とユーラシア交流―」特別展 応援メッセージ

2026年3月から6月にかけて国立民族学博物館において、特別展「シルクロードの商人語り―サマルカンドの遺跡とユーラシア交流―」が開催される運びとなりましたことを大変うれしく思います。

はるか昔から中央アジアは東と西、北と南の文明の交差路でありました。その中央に位置するウズベキスタンは交易、学術、芸術の中心地となり、ソグドの商人たちは偉大なるシルクロードを通じた文化交流の発展に極めて大きな貢献をしました。

ウズベキスタンには7,000以上の文化遺産があり、そのうち209件についてはユネスコの世界遺産に登録されている4つの博物館都市にあります。近年、政府はこれらの都市の史跡の修復・保存と周辺のインフラ整備に大きな支援を行っています。

この特別展で特に注目すべき点は、サマルカンド近郊のカフィル・カラ遺跡で日本の考古学者の調査団により発掘された出土品が展示されるということです。なかでも、6~7世紀頃のゾロアスター教関連の木彫板絵やその他の展示物はソグド人の精神世界や物質世界、宗教観、交易のつながりなどについて明らかにしてくれるものであります。それと同時にこれらの展示品はウズベキスタンと日本の学術協力をまさに象徴するものであり、両国に共通する歴史・文化遺産の研究におけるウズベキスタンと日本の研究者の協力の成果を示す最たる例であると思います。

この度の特別展の開催にあたり、多大なるご貢献をいただいた国立民族学博物館のキュレーターや研究者など、すべての関係者の皆さまに心より御礼申し上げます。発掘調査による古代の出土品から現代の伝統工芸品や楽器まで、本展示会の展示品を通して、日本や海外の皆さまにウズベキスタンの豊かで幅広い文化遺産についてより深く理解していただけることを確信しております。

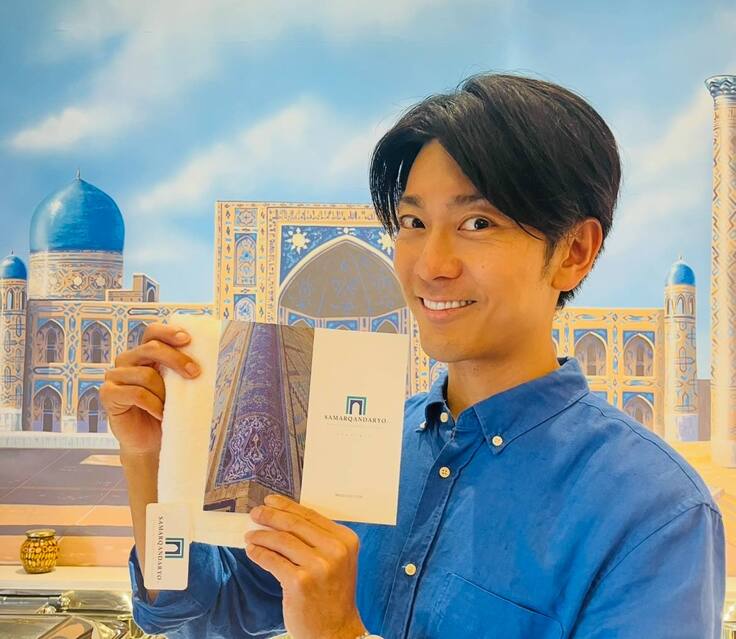

南圭介 様(俳優・ウズベキスタン観光大使)

このたび、国立民族学博物館で開催される特別展「シルクロードの商⼈(あきんど)語り―サマルカンドの遺跡とユーラシア交流―」を応援させていただくことになりました。

世界遺産検定マイスターとして、これまで多くの歴史や文化に触れてきました。中でもサマルカンドは、私にとって特別な場所です。青いタイルとイスラム建築が美しいレギスタン広場、壮大な歴史を物語るビビハニム・モスク…。シルクロードの中心地として栄えたこの街は、まさに「悠久の時の流れ」を感じさせてくれます。

今回、そのサマルカンドの遺跡が海を渡り、日本にやってきます。現地で大切に守られてきた貴重な文化財を、この目で見られるという奇跡のような機会です。

1000年以上の時を超え、サマルカンドと日本をつなぐ架け橋を、現代でも私たち一人ひとりが一緒になって築きあげていけたらなと。

ぜひ、皆さんの力でこの素晴らしい展示を成功させ、日本にいながらにしてサマルカンドの息吹を感じてみませんか。皆様のご支援を心からお願い申し上げます。

駒﨑万集 様

(ドゥタール奏者・ウズベキスタン文化大使)

この度は日本とウズベキスタンの共同発掘で見つかった古代の板絵、炭化したために残った奇跡の板絵が日本に来るという大大大イベントの開催、私も興奮が隠せません。

ところで、ゾロアスター教やソグド人についてですが、私はもともとあまり世界史に詳しくなかったので正直申しまして昔は知らなかったのです。

きっかけは私がJICAボランティアの音楽教師としてウズベキスタンにはじめの滞在をした2015-2017年、当時住んでいたブハラの街の遺跡で「これはゾロアスター教のなごりで…ゾロアスター教の影響で…」と、サマルカンドに行くと壁画の説明で「これはソグド人が…」と、何かと遺跡の説明によく出てくる重要なキーワードとして初めて知りました。

と、思っていたのですがその後発覚した、「2001年宇宙の旅」の曲

パー―――ン パー―――ン パー――――ン ジャ ジャ――――――――ン(ドンゴンドンゴンドンゴン…)伝わったでしょうか(・・;)、

この有名な、リヒャルト・ストラウス作曲の交響詩「ツァラトゥストラはかく語りき」の冒頭

このツァラトゥストラがゾロアスターだったとその後知りました。えっえーー!です。こんなに昔から私たちの生活にゾロアスターのワードが潜んでいたなんて。

(クラシックファンの方はむしろよくご存じだったかも知れませんね。)

今回、そのゾロアスター教を信仰したソグド人の女神ナナ、そして周りに音楽隊までいる奇跡の板絵、音楽家としても、ぜひともこの目でひとめ見てみたいです。

この木彫り板を残した職人たちは、きっと特別なシーン、美しい儀礼を、音が残せない中でどうにか人々に伝えたい気持ちで彫ったのでしょうか。

いったいどんな音楽を奏でていたのでしょう…1000年以上前に人々が神様にささげた特別な音楽、実物の板絵をこの目で見たら頭の中で異国の音楽が流れてきそうです。

皆様はどんな音楽を想像されるのかもお聞きしたいです。

板絵やその他、貴重な出土品が日本に無事到着し、展示が成功される日を願って、皆様のご支援を心からお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします!

宇野隆夫 様(帝塚山大学客員教授)

近年の世界の数ある発掘調査の中でも,サマルカンド市カフィル・カラ遺跡の成果は輝かしいものです。王宮地区で発掘されたゾロアスター教の祭りの浮彫板絵,王の金・銀・宝飾製装身具,王の饗宴のための食料・酒庫,その西北の遺丘で発掘された迎賓館と推定できる唐尺で設計した大型建物群。どれをとっても超一級の価値を持つものであり,世界遺産に登録されました。さらにこれらと関連する国内外の重要資料も展示する予定です。多くの皆様方に,是非この特別展示の成功にご協力いただきたく,ご芳志をお願い申し上げる次第です。

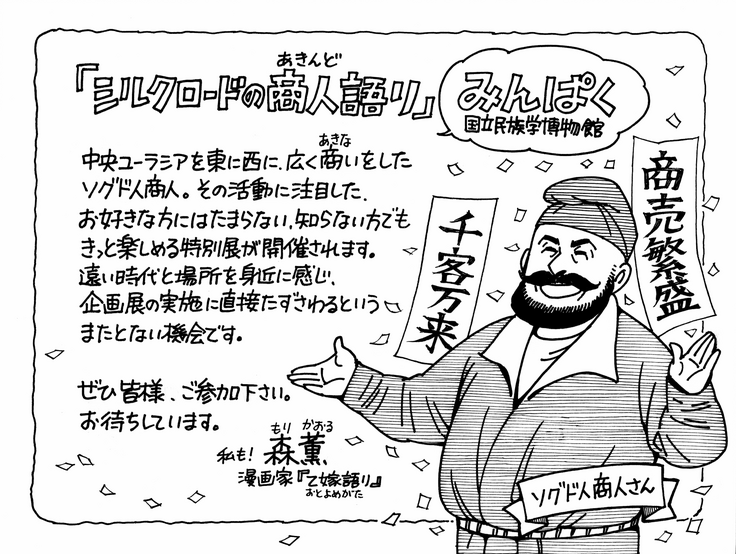

森薫 様(漫画家)

国立民族学博物館への寄附金は、申告によって所得税、法人税、相続税、一部の自治体の個人住民税について税制上の優遇措置(寄附金控除)を受けることができます。

個人の場合:

【所得税(所得税法第78 条第2項第2号)】寄附金額(総所得金額等の40%を限度)から2千円を差し引いた額について、所得控除を受けることができます。

【住民税】お住まいの都道府県・市区町村が、条例で人間文化研究機構又は国立民族学博物館を税額控除の対象として指定している場合、税額控除されます。詳しくは、それぞれの都道府県・市区町村にお尋ねください。

法人の場合(法人税法第37 条第3項第2号):

寄附金全額を損金算入することができます。

<領収書の発行について>

寄附をされた方には、寄附金受領後、国立民族学博物館より「寄附金受領証明書」(領収書)を発行いたします。

・領収書名義:ご寄附時にご入力いただいた「寄附者情報」の氏名を宛名として作成します。

・領収書発送先:ご寄附時にご入力いただいた「寄附者情報」のご住所に2026年1月~2月にお送りします。

・寄附の受領日(領収日):READYFORから当団体への入金日(2026年1月予定)となります。

2025年の税制優遇措置は受けることができませんので、ご留意願います。

※ご寄附確定後の返金やキャンセルは、ご対応致しかねますので、何卒ご了承ください。

※寄附完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合がございます。あらかじめご承知おきください。

※本プロジェクトのギフトのうち、有効期限を設けている体験型のギフトについて、有効期限内にやむを得ない事情によりご案内が困難になった場合には、有効期間について個別に調整させていただくこととし、ご返金は致しかねますのでご了承ください。

※本プロジェクトのギフトのうち、【お名前掲載】に関するギフトの条件詳細については、リンク先(https://readyfor.jp/terms_of_service#appendix)の「寄付契約」の中にある「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

※プロジェクト成立後、天災等やむを得ない事情(緊急事態宣言などコロナウイルスによる影響を含む)により特別展が予定通り開催できなかった場合は、実施時期を延期いたします。

- プロジェクト実行責任者:

- 關雄二(大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立民族学博物館)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年6月30日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

集まった支援金は、国立民族学博物館が開催する特別展でウズベキスタンから考古遺物を借用して展示するための輸送費に全額充てる。2025年2月ごろに借用(搬入)し、展示終了後の2026年6月に返却(搬出)する予定である。

リスク&チャレンジ

- リターンを実施する上でのリスクについて

- リターン提供に関して、リスクはございません。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

国立民族学博物館(みんぱく)は、文化人類学・民族学に関する調査・研究をおこなうとともに、その成果に基づいて、民族資料の収集・公開などの活動をおこない、これらを通して、世界の諸民族の社会と文化に関する情報を人々に提供し、諸民族についての認識と理解を深めることを目的として、1974(昭和49)年に創設され、1977(昭和52)年11月に開館しました。なお、本館は、大学共同利用機関として、国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和49年法律第81号)により設置され、2004(平成16)年4月に国立大学法人法(平成15年法律第112号)により大学共同利用機関法人・人間文化研究機構の一員として新たな出発をしました。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

ギフト

5,000円+システム利用料

A:みんぱくオリジナルグッズ①

●トーテムポールえんぴつ

●A4クリアファイル

●お礼状、寄附金受領証明書

●謝辞パネルにお名前記載(希望制)

- 申込数

- 61

- 在庫数

- 38

- 発送完了予定月

- 2026年1月

5,000円+システム利用料

B:みんぱくオリジナルグッズ②

●みんぱくオリジナル付箋

●チケットホルダー

●お礼状、寄附金受領証明書

●謝辞パネルにお名前記載(希望制)

- 申込数

- 68

- 在庫数

- 32

- 発送完了予定月

- 2026年1月

5,000円+システム利用料

A:みんぱくオリジナルグッズ①

●トーテムポールえんぴつ

●A4クリアファイル

●お礼状、寄附金受領証明書

●謝辞パネルにお名前記載(希望制)

- 申込数

- 61

- 在庫数

- 38

- 発送完了予定月

- 2026年1月

5,000円+システム利用料

B:みんぱくオリジナルグッズ②

●みんぱくオリジナル付箋

●チケットホルダー

●お礼状、寄附金受領証明書

●謝辞パネルにお名前記載(希望制)

- 申込数

- 68

- 在庫数

- 32

- 発送完了予定月

- 2026年1月

プロフィール

国立民族学博物館(みんぱく)は、文化人類学・民族学に関する調査・研究をおこなうとともに、その成果に基づいて、民族資料の収集・公開などの活動をおこない、これらを通して、世界の諸民族の社会と文化に関する情報を人々に提供し、諸民族についての認識と理解を深めることを目的として、1974(昭和49)年に創設され、1977(昭和52)年11月に開館しました。なお、本館は、大学共同利用機関として、国立学校設置法の一部を改正する法律(昭和49年法律第81号)により設置され、2004(平成16)年4月に国立大学法人法(平成15年法律第112号)により大学共同利用機関法人・人間文化研究機構の一員として新たな出発をしました。