支援総額

目標金額 100,000,000円

- 支援者

- 56,584人

- 募集終了日

- 2023年11月5日

【体験版】マンスリーサポーター限定特典、深遠研究室だより第1弾を公開

いつも国立科学博物館を応援いただきありがとうございます。

マンスリーサポーター制度では、かはくを、そして地球の宝を大切に思う皆さまに、思い思いの形で自然科学に関わっていただければと考え、さまざまな返礼をご用意しております。

今回はその1つである「深遠研究室だより」第1弾を特別に全編公開いたします。

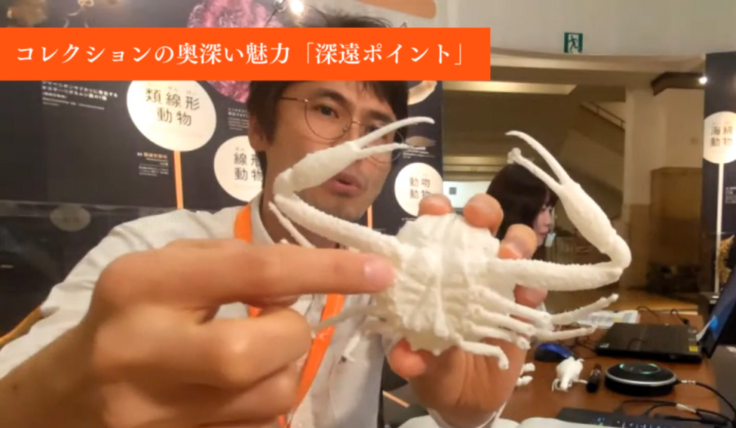

この企画はかはくに所属するさまざまな分野の研究者が登場し、ご自身の研究分野における奥深いコレクションの魅力を存分に語ってもらう連載企画です。

今後、深遠研究室だよりにつきましては、マンスリーサポーターの皆様以外への全編公開は予定しておりませんので、ぜひこの機会にお楽しみください。

※本来、マンスリーサポーターへご支援いただいた方のみご覧いただけます。

※毎月3,000円以上のコースにご支援いただいた方は、本記事作成のために実施された事前の公開収録のアーカイブ動画も視聴できます。対象の方には別途、視聴URLをお送りいたします。

▼ご支援はこちらのバナーから

それでは奥深いコレクションの世界を覗いてみましょう。

第1回目のゲスト研究員は、動物研究部 研究主幹の小松浩典(こまつひろのり)先生です。

かはくの深遠研究室だより|file.01:コブシガニのディープな世界

ゲスト研究員:小松浩典(国立科学博物館 動物研究部 研究主幹)

MC:大竹碧(企画展担当)

profile

小松浩典(こまつひろのり)

専門は甲殻類の系統分類学で、特にカニ類の分類を中心に研究を進めている。最近では企画展「知られざる海生無脊椎動物の世界」の監修などを行っている。

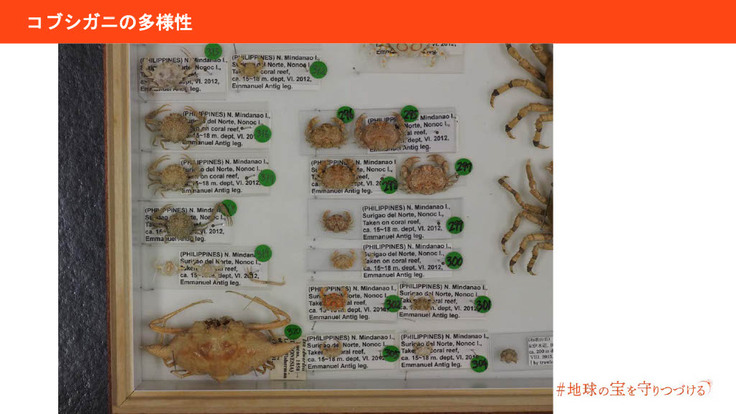

丸くて小さい、コブシガニ

ーー小松先生、今回ピックアップした500万分の1のコレクションについて教えてください。

小松:私が選んだコレクションは、コブシガニです。読んで字のごとく、「握り拳」のような丸い形が特徴のカニです。

本日は開催中の企画展「知られざる海生無脊椎動物の世界」(2024年6月16日(日)まで開催)の会場から配信をしているのですが、この企画展ではアカホシコブシが展示されています。アカホシコブシの実物は5mmくらいで、とても小さいです。コブシガニは、そのような小さなカニが多いです。

ーーご紹介ありがとうございます。先生が考えるコブシガニの奥深い魅力、深遠ポイントは、どんなところでしょうか?

小松:コブシガニは世界の温帯から熱帯にかけて分布しているカニで、およそ450種が知られています。丸い形が基本で、鋏脚を広げると最大50cmを超えるものもいますが、それはとても稀です。多くは甲長1cmもない、とても小さなカニです。なかには横に棒が突き出たような、変わった形のヨコツノコブシ(下画像2枚目)というカニも生息しています。

▲ヨコツノコブシガニ

ーー同じコブシガニの仲間でも、形が違っていて面白いですね。

小松:そうなんです。また、カニというと横歩きのイメージがありますが、コブシガニは前に歩くこともできます。珍しいと思われるかもしれないですけども、実はカニの種類のなかでも大体半分は前に歩けるんです。普段目にする、陸上にいるカニは横にしか歩けない種類が多いので、横歩きというイメージが強いですが、海の底にいるカニの種類のうち半分くらいは前にも歩けます。

ーー前に歩けるカニがいるとは、知りませんでした。どうして前に歩けるカニとそうでないカニがいるのでしょうか?

小松:はい。なぜ前に歩けるかというと、カニの脚が関係しています。脚は7節からなるのですが、根元の節が固定されていると横にしか歩けません。ですが根本の節が自由に動き、前後に動かせるカニは前にも歩けます。

ーーなるほど。前に歩くカニ、見てみたいです。

小松:コブシガニは海の深い所に生息しているので、一般の方が目にする機会は少ないカニです。ですが1種類だけ一般の方でも見かけることがあるのが、マメコブシガニです。このカニは干潟にいるので、潮干狩りに行くとちょこちょこと前に歩く姿が観察できることもありますよ。

▲マメコブシガニ

ーー海の深いところにいるコブシガニには、他にも特徴があるそうですね。

小松:コブシガニは砂底に住んでいる種類が多いので、形態的な適応が見られます。普通のカニは、足元の隙間から水を吸って甲羅の中にあるエラを通して呼吸をし、口の先から水を吐きます。ですがコブシガニは砂に潜っているので、そのままだと呼吸ができません。

ーーたしかに。エラ呼吸をするには水が必要になりますね。

小松:そうです。ですのでコブシガニは、口の横から水を吸い込めるように溝を作ったんです。その溝から水を吸い込んでエラを通して、口の真ん中の方から水を出す。そのようにして砂地でも生きていけるようになっています。

ーーコブシガニが砂地で生きていくための形態的特徴は、ほかにもあるそうですが。

小松:はい。さらにもう一つ、砂地への適応ということで挙げられるのが、メスの腹部です。普通のカニは腹部の6節がバラバラに動いていて、その卵は抱えられていても外に出ている状態ですが、コブシガニのメスは蓋ができるようになっています。そのため、砂の中に潜っても卵が砂に埋もれないという、合理的でよくできたカニなんです。

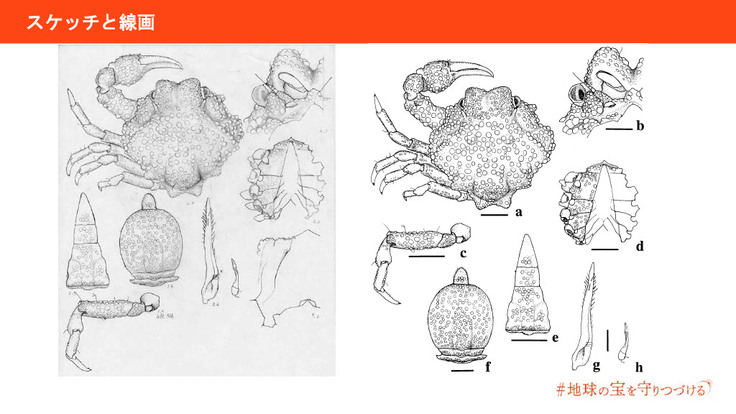

手描きのスケッチにはワケがある

ーー支援者の方だけにお話できる、コブシガニ研究のウラ話はありますか?

小松:私はコブシガニの分類を主に研究していますが、難点がありまして...とても小さいというところです。奄美大島の沖、水深200mくらいのところで採った「Heteronucia granulata」というカニ(下画像)は甲長4mmぐらいしかありません。

ーー4mmでも、解剖はするのでしょうか?

小松:はい。新種を記載するときには、解剖してスケッチをします。カニは口部付属肢(こうぶふぞくし)といって口のところに6対の脚があるのですが、それも解剖してそれぞれスケッチをするんです。コブシガニはとても小さいので、これがなかなか難儀なことでして。解剖は、解剖針(かいぼうばり)という道具で突いて付属肢を外していきます。針のサイズは10マイクロとか、とても先の尖ったものですが、画面越しだと......

▲解剖針を手に持つ小松先生

ーーマイクロサイズの針は...見えないです(笑)。

小松:小さすぎてよくわからないですね(笑)。

ーーでも、小さいカニだからこその大変さが伝わります。

小松:解剖をして、(体全体のスケッチで)甲羅の絵を描くのにも大体2時間くらいかかります。根気のいる作業なんです。学生のときは時間がたくさんあったので描いていましたが(笑)、今はまとまった時間がとれないので写真で済ませたりすることもあります。ですがやはり丁寧に絵を描くと、特徴をしっかり記載できます。

ーー肉眼では見ることができない細かい部分まで、本当に丁寧に描かれていますね。

小松:さらにスケッチの後は墨入れ、つまり清書を行います。以前は製図用のロットリングというペンを使っていたのですが、これがまた扱いが難しくて...すぐ詰まる(笑)。0.1mm、0.2mm、0.3mmと太さを変えて描いていましたが、最近は嫌気がさしてサインペンで描くようにしています。詰まりもなく、快適です(笑)。

ーースケッチについて、ライブ配信をご覧の視聴者の方から質問が届いています(※)。「研究者の方はデッサンも勉強するのですか?」「なぜ手描きなのですか?」ということですが、いかがでしょうか?

小松:とくにデッサンを勉強したことはなくて、慣れもありますが見よう見まねで、どうすれば特徴がよく捉えられるか考えながら描いています。また、なぜ手描きなのかというと、写真だと情報量が多すぎて逆に特徴が見づらくなってしまうからです。点描をすれば凹凸もよく分かりますし、そのためにわざわざ手描きをしています。

(※)ライブ配信の参加権は、「5,000円/月」以上のコースにご支援いただいた方への返礼に含まれます。

コレクションとは.....、

ーー最後に、先生にとって「コレクションとは何か」、教えてください。

小松:コレクションとは、「証(あかし)」です。我々は分類学を研究していますが、論文を書く時は必ず証拠標本を残します。分類学というのは日進月歩の世界で、研究をしていると新たな疑問が生じます。例えばメダカは現在キタノメダカとミナミメダカの2種に分けられていますが、どちらが本来のメダカOryzias latipesだったのかは、メダカのタイプ標本に立ち返って調べることで明らかになりました(ミナミメダカがO. latipesに該当し、キタノメダカは新種O. sakaizumiiとなりました)。その生物の証として標本が残っているから、後世でも研究ができるのです。

また、論文にしていなくてもコレクションがあれば、生物が生きてきた証を残すことができます。生命は38億年の歴史があると言われています。とても長い年月続いてきたもので、その各時代を切り取った証がコレクションなのだと考えています。

最後に視聴者の方へメッセージ

ーー早いものでもうお時間が来てしまいました。本日参加してくれた視聴者の方へメッセージをお願いできますか?

小松:皆さん、たくさんのご支援本当にありがとうございます。これからも標本を集め守っていきたいと思います。また企画展「知られざる海生無脊椎動物の世界」へのご来場もお待ちしております。

またお会いできることを楽しみにしております。

引き続きよろしくお願いいたします。

=====

配信の全貌は、アーカイブ動画でご覧いただけます。

※アーカイブ動画の視聴権は、「3,000円/月」以上のコースにご支援いただいた方への返礼に含まれます。対象の方には限定視聴のURLをお送りいたします。

「かはくの深遠研究室だより」は、隔月配信(年間6回)予定です。

次回は植物研究部より水野貴行研究主幹が登場。

どうぞお楽しみに。

=====

今回紹介した標本・資料も、筑波地区の収蔵庫で保管しています。 この収蔵庫の運営の一部費用は、皆様からの寄付で成り立っています。 ご支援いただいた皆さま本当にありがとうございます。

今後もかはくの標本・資料の収集における取り組みについて発信していきます。

また、マンスリーサポーターの方には、支援者限定コンテンツもお届けして参ります。

第2回の公開収録は6月末を予定しております。

ご興味ある方はぜひご支援よろしくお願いいたします。

▼ご支援はこちらのバナーから

※5,000円以上のコースを支援した方が対象です。

コースの変更は支援済みのコースを一度解約いただき再支援が必要です。

キャンセル方法はこちら

最新情報はかはく公式SNSでも発信しておりますのでそちらもぜひチェックしてください。

引き続き応援のほど、よろしくお願いいたします。

リターン

15,000円+システム利用料

【一押し!】【寄付控除あり】 かはくオリジナル図鑑

※本コースも、「寄付控除あり」に変更いたしました(10/20変更)

●御礼メール

●かはくオリジナル図鑑

当館の全研究者が、自身の「最推し」標本を選び、解説したものを1冊にまとめた本クラウドファンディングのオリジナル「図鑑」。

●寄付金領収証

--------

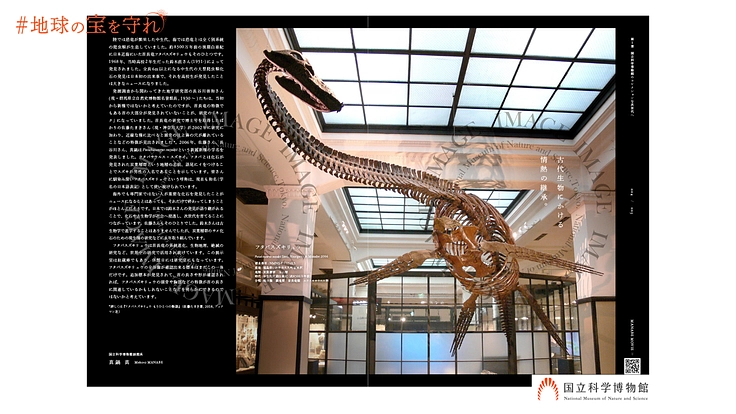

※図鑑は、130ページ前後になる予定です。画像は、そのうちの一部(恐竜の専門家・真鍋副館長の担当ページ)のイメージです。最終的なデザイン・内容は変更となる可能性もございます。

※寄付金領収証のみ、2023年12月中にお送り予定です。

>>詳細は「活動報告」欄にも紹介記事がございます。

- 申込数

- 39,306

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年3月

5,000円+システム利用料

【オリジナルグッズ】【寄付控除あり】 トートバッグ

※本コースも、「寄付控除あり」に変更いたしました(10/20変更)

●御礼メール

●トートバッグ

研究者が日々の研究で使用した「研究ノート」の一部をデザインとした、本クラウドファンディングのオリジナル「トートバック(全5種類)」。

●寄付金領収証

--------

<デザイン>

以下の5種から1つ【ランダムで】お届けいたします。

■モグラの歯の変異原図

■貝のスケッチ

■微細藻スケッチ

■ボーリングコアのスケッチ

■太陽黒点スケッチ

※画像は、5種のうち3種のイメージです。デザインや形状などは変更となる可能性もあります。

※寄付金領収証のみ、2023年12月中にお送り予定です。

>>詳細は「活動報告」欄にも紹介記事がございます。

- 申込数

- 15,665

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年3月

15,000円+システム利用料

【一押し!】【寄付控除あり】 かはくオリジナル図鑑

※本コースも、「寄付控除あり」に変更いたしました(10/20変更)

●御礼メール

●かはくオリジナル図鑑

当館の全研究者が、自身の「最推し」標本を選び、解説したものを1冊にまとめた本クラウドファンディングのオリジナル「図鑑」。

●寄付金領収証

--------

※図鑑は、130ページ前後になる予定です。画像は、そのうちの一部(恐竜の専門家・真鍋副館長の担当ページ)のイメージです。最終的なデザイン・内容は変更となる可能性もございます。

※寄付金領収証のみ、2023年12月中にお送り予定です。

>>詳細は「活動報告」欄にも紹介記事がございます。

- 申込数

- 39,306

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年3月

5,000円+システム利用料

【オリジナルグッズ】【寄付控除あり】 トートバッグ

※本コースも、「寄付控除あり」に変更いたしました(10/20変更)

●御礼メール

●トートバッグ

研究者が日々の研究で使用した「研究ノート」の一部をデザインとした、本クラウドファンディングのオリジナル「トートバック(全5種類)」。

●寄付金領収証

--------

<デザイン>

以下の5種から1つ【ランダムで】お届けいたします。

■モグラの歯の変異原図

■貝のスケッチ

■微細藻スケッチ

■ボーリングコアのスケッチ

■太陽黒点スケッチ

※画像は、5種のうち3種のイメージです。デザインや形状などは変更となる可能性もあります。

※寄付金領収証のみ、2023年12月中にお送り予定です。

>>詳細は「活動報告」欄にも紹介記事がございます。

- 申込数

- 15,665

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年3月

国立科学博物館マンスリーサポーター|地球の宝を守りつづける

- 総計

- 679人

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

- 現在

- 216,684,000円

- 支援者

- 12,280人

- 残り

- 30日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,455,000円

- 寄付者

- 2,844人

- 残り

- 30日

1頭1頭と向き合い続けるために。引退馬たちに安心安全な新厩舎建設へ

#観光

- 現在

- 73,873,000円

- 支援者

- 6,378人

- 残り

- 33日

より多くの引退馬の幸せな余生を願う|ヴェルサイユ新厩舎プロジェクト

#地域文化

- 現在

- 33,404,000円

- 支援者

- 1,867人

- 残り

- 39日

絶滅の危機に瀕しているシマアオジ 彼らのいる景色を取り戻したい

- 現在

- 4,141,900円

- 寄付者

- 338人

- 残り

- 1日

「防衛技術博物館を創る会」のマンスリーサポーターを募集します!

- 総計

- 530人

kahaku_youtubebanner.png)