寄付総額

目標金額 10,000,000円

- 寄付者

- 167人

- 募集終了日

- 2024年11月18日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,275,000円

- 寄付者

- 2,839人

- 残り

- 30日

新たな命を守る1分がここにある。新生児専用救急車の更新にご支援を

#子ども・教育

- 現在

- 47,758,659円

- 寄付者

- 1,358人

- 残り

- 9日

【緊急支援|大分市 大規模火災へのご支援を】

#医療・福祉

- 現在

- 602,000円

- 寄付者

- 92人

- 残り

- 42日

生まれつきの心臓の病気「先天性心疾患」 遺伝子解析から未来の医療へ

#医療・福祉

- 現在

- 8,403,000円

- 寄付者

- 242人

- 残り

- 30日

地域医療を守るため、ともに走ろう|ドクターカー更新プロジェクト

#医療・福祉

- 現在

- 7,011,000円

- 寄付者

- 242人

- 残り

- 30日

地域に息づく宝を次世代へ!鞆淵八幡神社の修復にご協力ください

#地域文化

- 現在

- 3,705,000円

- 支援者

- 205人

- 残り

- 23日

医療の未来を守り、育てる。膵がん治療の開発・力ある若手外科医の育成

#医療・福祉

- 現在

- 17,613,000円

- 寄付者

- 350人

- 残り

- 16日

プロジェクト本文

皆さまからいただくご寄付は、慶應義塾大学医学部メモリーセンターにて、若年性認知症の病態の解明および診断法、治療法開発に向けた研究費等として、大切に活用いたします。

1人でも多くの患者さんの診断や治療につながる研究成果を得ていくことを目指すために、本クラウドファンディングへのご寄付をよろしくお願いいたします。

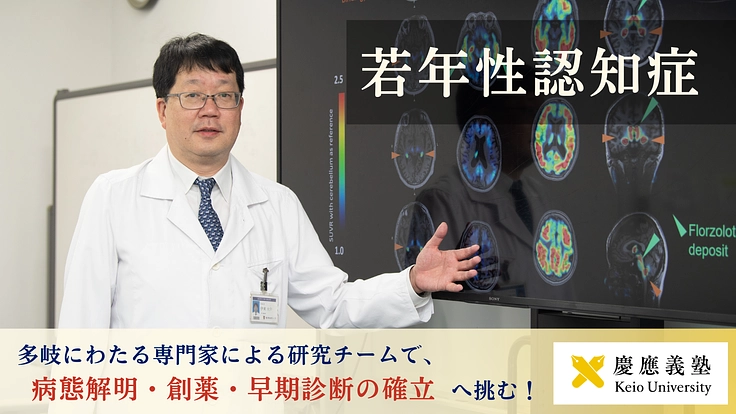

若年性認知症の早期診断法・治療法の開発につなげたい

世界的にもますます大きくなる認知症の課題

世界の認知症患者は、2050年には1億5280万人にまで増えると予測されています(GBD 2019 Dementia Forecasting Collaborators, 2022)。高齢化に伴い増加する認知症の医療は、世界的にみても21世紀の大きな課題と考えられています。

わが国の認知症の患者数は、2025年には471万人、2030年には523万人にのぼると推計されており、今後5年間で約50万人増えて、高齢者の14%を占めると予想されています(厚生労働省研究班、2024年)。

さらに、要介護になる主な原因の第1位が認知症(18.1%)と報告されています(令和3年版高齢社会白書 - 内閣府)。

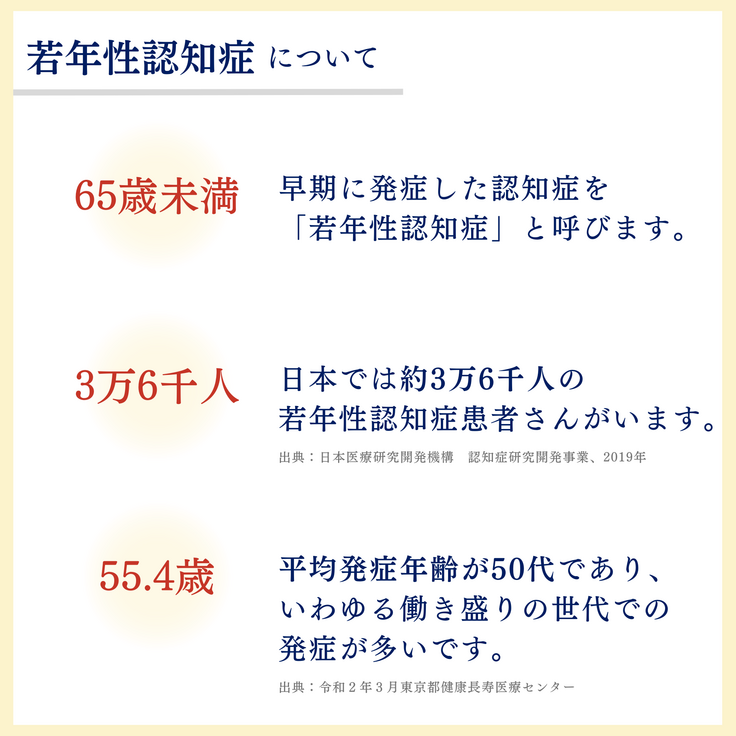

早期に発症する若年性認知症

このように認知症は高齢者に多い病気ですが、65歳未満で発症した場合に「若年性認知症」と呼ばれます。若年性認知症の患者さんは、わが国で約3万6千人いると報告されており、決して珍しい病気ではありません(日本医療研究開発機構 認知症研究開発事業、2019年)。

平均発症年齢は54.4歳であり(令和2年3月東京都健康長寿医療センター)、働き盛りの世代での発症となります。したがって、ご本人だけでなく、ご家族の生活にも大きな影響をおよぼします。

大学病院で認知症外来を長年行っていると、診断の難しい若年性認知症を診察する機会を多くいただきます。多くの患者さんは、社会での役割を担っていた方でその発病は、ご本人、家庭だけでなく属されていた組織、地域にも多大な混乱を引き起こします。しかも、若年性認知症は認知度が低く、社会での受け皿も整っておらず、我々認知症専門医でも治療、管理に最も難渋する疾患の一つです。

お仕事が現役であることが多い若年性認知症では、仕事のミスや遅延などパフォーマンスの低下で気づかれることが多くあります。しかし、多くのケースはうつや適応障害のような精神疾患と鑑別が難しく、診断、治療が遅れる場合が多々あります。速やかな認知症専門医への受診が重要です。

若年性認知症の診断と治療に求められていること

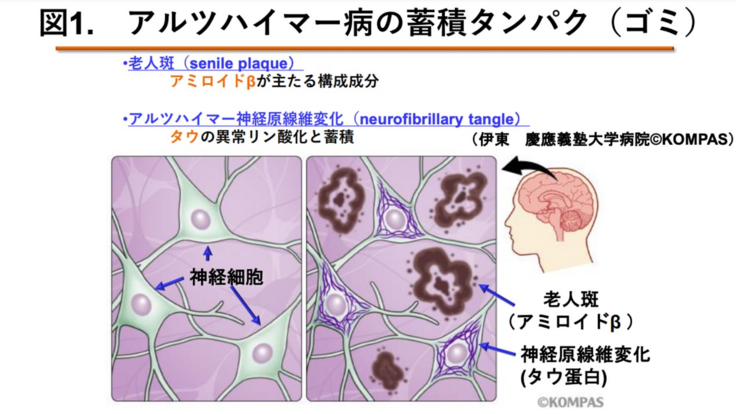

若年性認知症を起こす病気はさまざまですが、アルツハイマー病(注1)が最も多く(52.6%)、血管性認知症、前頭側頭型認知症(注2)などの認知症が知られています(厚生労働省「若年性認知症実態調査結果概要 令和2年」)。

2023年、アルツハイマー病の疾患修飾薬(注3)抗アミロイド抗体が正式承認され、アルツハイマー病の医療はまさに大きな転換期といえます。

しかし、抗アミロイド抗体適応は、軽度認知障害と軽症アルツハイマー病のみです。そしてその効果は27%の進行抑制と限定的であり、認知機能障害を改善させる作用は認められません(厚生労働省 最適使用推進ガイドラインレカネマブ(遺伝子組換え) 令和5年)。

今のところアルツハイマー病以外の認知症には疾患修飾薬はありません。

したがって、若年性認知症の病態の解明と早期診断法、治療法開発が求められています。

若年性認知症を研究することは、高齢者の認知症研究にもつながる

高齢者の認知症においても、そのおよそ7割をアルツハイマー病が占めております。(出典:「都市部における認知症有病率と認知症の生活機能障害への対応」H25.5報告)病気のメカニズムとしては若年性認知症と高齢者の認知症は共通している部分も非常に多く存在します。まずは若年性認知症に対して研究を進めますが、その成果の多くは高齢者の認知症の解明、診断や治療法開発へもつながっていくことが期待できます。

慶應義塾大学病院・メモリークリニックにおける活動

このような社会的状況を見据え、慶應義塾大学病院では、神経内科および精神・神経科の2診療科合同で、2008年1月より認知症治療に特化した専門外来「メモリークリニック」を開設しております。

2022年は、外来初診患者さんは262人、再診の患者さんは月平均で280人と多くの患者さんが通院されています(対象期間:2022年1月~12月)。

研究活動としては、アルツハイマー病をはじめとする認知症の病態解明と診断、治療法の開発に取り組んでいます。以下にこれまでの主な研究成果を示します。

|アルツハイマー病 iPS 細胞を樹立、発症メカニズムを確認 (2011年)

アルツハイマー病患者さんの人工多能性幹細胞(iPS 細胞 注4)を作成することに成功しました。さらにこのiPS 細胞から神経細胞を誘導し、アルツハイマー病由来の細胞ではアミロイドβと呼ばれる毒性の高いたんぱく質が通常の約2倍産生されていることを確認しました。また、この細胞はアミロイドβの産生を抑制する薬剤に鋭敏に反応することも示され、新規の治療薬の開発に利用できると期待されます。これまで、疾患iPS細胞樹立は、北米を中心としていくつかのグループで報告されていますが、アルツハイマー病iPS細胞としてははじめての学術論文です。(https://www.med.keio.ac.jp/gcoe-stemcell/news/pdf/news20110909.pdf)

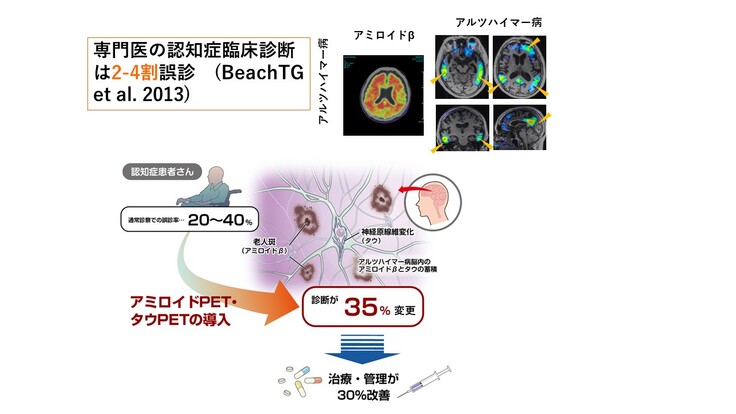

|アミロイドPET検査とタウPET検査の併用により、認知症診療の診断、治療が大きく改善する可能性を示唆(2022年)

アミロイドPET検査(注5)とタウPET検査の併用により診断、治療、その後の管理が大きく改善されることを明らかとしました。これまでの通常診察、検査では、認知症の診断は2〜4割が誤診であると報告されていました。今回二つのPET検査施行後、認知症診断が約35%、治療や管理も約30%変更されたことがわかりました。したがってPET検査を施行することで認知症診療が大きく改善する可能性が示唆されました。(https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2022/10/13/28-132648/)

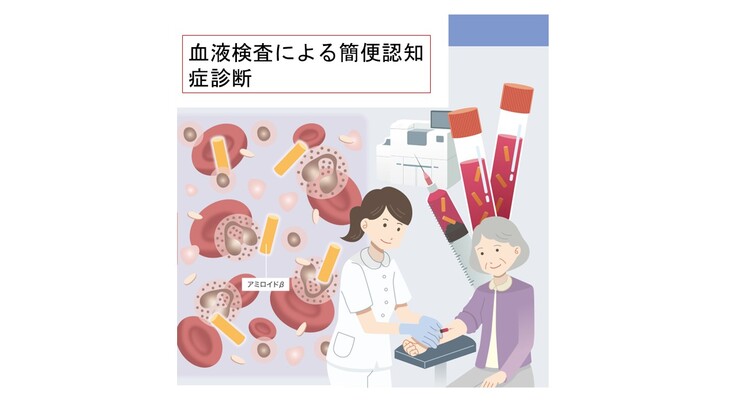

|血しょうバイオマーカーがアミロイドPET結果を高精度に予測-アルツハイマー病のスクリーニングに有用な可能性-(2023年)

血しょうバイオマーカーであるアミロイドβ42/40比がアミロイドPET検査による脳内アミロイドβ沈着を高精度に予測できることを発表しました。本検査は、安価かつ少ない侵襲なため幅広い患者さんへの適用が可能で、アルツハイマー病の早期診断に有効と考えられます。

(https://www.keio.ac.jp/ja/press-releases/2023/11/9/28-154011/)

本クラウドファンディングの目的

現在の日本の研究開発費は、アメリカの4分の1、中国の3分の1しかありません(科学技術・学術政策研究所(NISTEP) 科学技術指標2021)。優れた研究をなすには資金がすべてではありませんが、世界的競争力を持つにはやはり充実した研究資金は重要です。

本クラウドファンディングによっていただくご寄付により若年性認知症への研究を推進し、1人でも多くの患者さんの診断や治療につながる研究成果を得ていくことを目指しています。

本クラウドファンディングの目標金額(1000万円)の内訳

・消耗品費(iPS細胞研究用、バイオマーカー探索用の培地や試薬費用)

・外注費用(RNA/DNA次世代シークエンサー解析費用など)

・諸経費(各種手数料など)

研究実施期間(予定)

〜2028年3月まで

なお、実施予定の研究計画に関しては、以下の1)〜3)それぞれ、当大学の倫理委員会/実験安全委員会の承認を既に得ております。

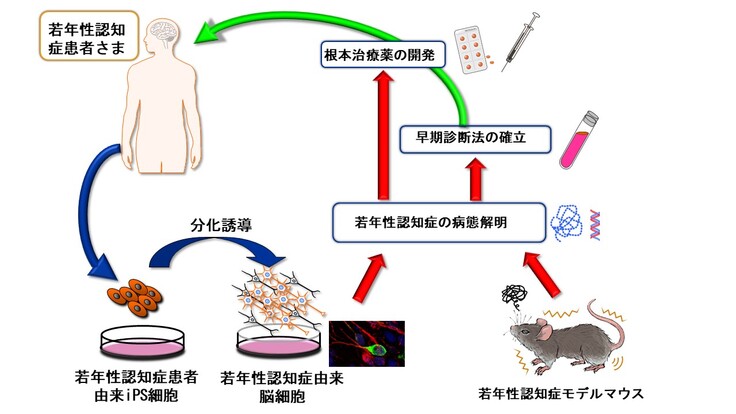

1) iPS細胞による病態解明と薬剤開発

我々は、世界に先駆けアルツハイマー病のiPS細胞を作成し、βアミロイドの産生異常を確認いたしました。このβアミロイドは、疾患修飾薬抗アミロイド抗体レカネマブのターゲットです。このiPS細胞から脳細胞を作り出し病態解明と薬剤開発を進めます。これまで、100人以上の認知症患者さんから細胞をご提供していただいております。

2) 若年性認知症モデルマウスの開発

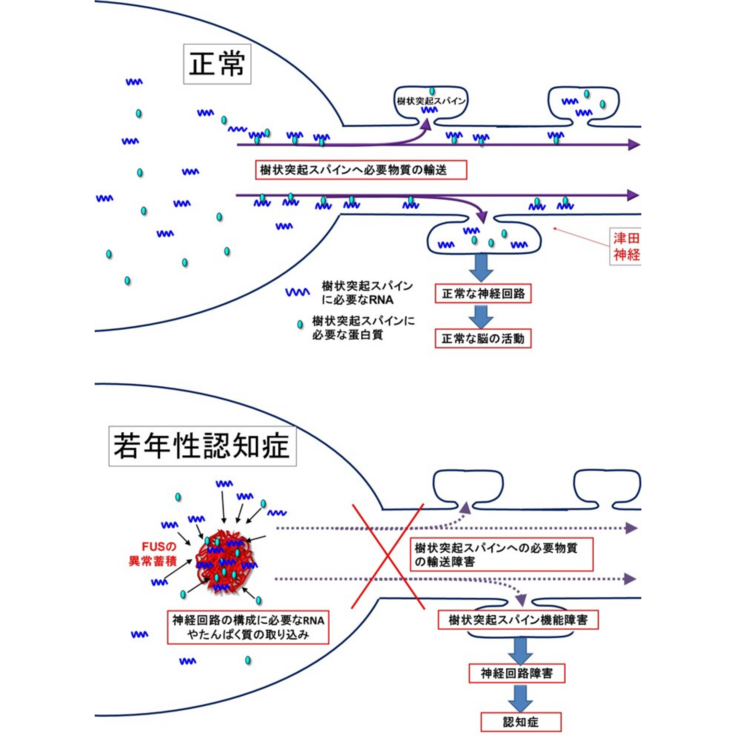

2017年、若年性認知症の一つである前頭側頭葉変性症の新規モデルマウスの作成に成功しました。本マウスを解析した結果、神経細胞に異常蓄積したFUSが神経回路の構成に必要なRNAやたんぱく質を取り込み、神経回路に必要な樹状突起スパイン(注6)がうまく機能しないことを明らかとしました。このモデルマウスを利用して薬剤開発を進めます。

3) 認知症の安価かつ非侵襲的な診断法の確立

認知症の臨床診断は、PET検査や脳脊髄液検査を行うことで、客観的に脳内の病状を判定できますが、前者は高額で設備の整った施設を必要とし、後者は比較的侵襲が高く技術を必要とするため、広く適用されるには至っていません。本研究では、認知症患者さんの血液中の分子を定量し認知症早期診断を開発し、リスク因子や予後予測因子を同定します。さらに、認知症ハイリスクの方には、早期治療介入を行い認知症予防を試みます。我々は、すでに300人近くの認知症患者さんから研究用の血液をご提供いただいております。

若年性認知症の克服へ向けて必要なステップ

(ステップ1)iPS細胞とモデルマウスを駆使して、若年性認知症の病態解明と治療法の開発を目指します。

▼

(ステップ2)多種の認知症を安価かつ非侵襲的な診断法を開発します。健康診断、人間ドックに導入し、早期認知症、軽度認知障害(認知症予備軍)を診断し、早期治療開始を実現します。

▼

(ステップ3)若年性認知症の発症予防と進行抑制などを目指します。

プロジェクトメンバーより

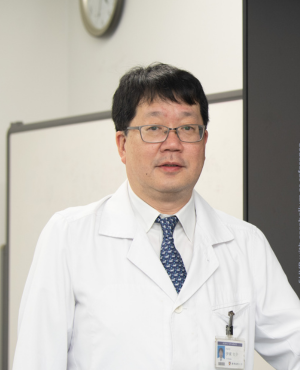

伊東大介

メモリーセンター特任教授

認知症の医療と対策は、未曾有の高齢化社会を迎える我が国においては避けられない重大な課題です。慶應義塾大学病院では、神経内科および精神・神経科の2診療科合同で、2008年より認知症診療に特化した専門外来「メモリークリニック 」を開設しました。私は、開設当初から実務責任者を担ってまいりました。このクラウドファンディングと15年以上の認知症診療キャリアのもと、若年性認知症の克服に挑みます。

窪田真人

慶應義塾大学医学部内科学(神経)助教

「もし自分や大切な人が若年性認知症と診断されたら…」。仕事や家庭での役割を果たせなくなり、共に描いた未来が霞んでいく。記憶が薄れていく自分、あるいは自分のことを忘れていく大切な人—。どちらも、想像するだけで胸が締め付けられます。この研究はその厳しい現実を変える可能性を秘めています。早期診断と治療法の開発は、私たちの大切な日常と絆を守る力となります。今、この研究を共に前進させましょう。あなたの協力が、確かな希望となります。

下濱祥

慶應義塾大学医学部内科学(神経)助教

かつては治らないと言われてきた神経疾患も、医学の発展により新規の治療薬が次々と登場し神経治療学が実践可能な時代となってきました。しかし、若年性認知症に対する十分な治療法は未だありません。私は、認知症の診断・治療・予防に関する研究に取り組んでいます。メモリークリニック外来では、この先どうなってしまうのかと病める患者さん・家族の思いに向き合う日々です。我々は、若年性認知症患者さんの新規治療法・予防法の開発を推進していきたいと考えています。皆様の温かいご支援のほど何卒よろしくお願いいたします。

砂金瑛実

慶應義塾大学医学部内科学(神経)助教

若年性認知症の患者さんは働き盛り世代であることが多いです。これまでお会いした当事者の患者さんやご家族が就労や生活への影響から来る不安、戸惑いと闘う姿を前にしても、有効な治療法が確立されていないため、医師としての非力さを感じたものです。私たちは慶應義塾大学病院メモリークリニックで長年認知症研究や治療に携わってきた知見を活かして、若年性認知症克服に向けた礎を築くきっかけにしたいと思っております。皆さまのご支援、ご協力のほど何卒宜しくお願い申し上げます。

本研究への応援メッセージ

二瓶義廣

慶應義塾大学医学部内科学(神経)・講師

若年性認知症は、現役世代に発症することから社会的損失が大きく、子育て期間であれば家庭への影響も計り知れない、とても重要な課題です。小生も以前認知症専門外来に従事し、多数の悩める患者さん、家庭を目の当たりにして、とても歯痒い思いをしておりました。本研究がブレイクスルーとなり、若年性アルツハイマー病や前頭側頭葉変性症など数々の神経難病患者さんへの福音となることを強く願っております。クラウドファンディングへのご協力を、何卒よろしくお願い申し上げます。

ご寄付にあたってのご注意事項

・本プロジェクトでは、若年性認知症に対する臨床研究および基礎研究に対して、ご寄付を活用いたします。必ずしもスケジュール通りに進行でき、想定通りの結果が得られるとは限りません。大幅な変更が生じる場合にも、活動報告などを通じてお知らせしながら、みなさまのご寄付を大切に活用して関連した研究を継続いたします。

・ご寄付のお手続き時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

・寄付金領収証の発行について

「ご寄付者様のお名前もしくは法人名、団体名」を寄付金領収証に記載します。「ご寄付者様のお名前もしくは法人名、団体名」と「ギフトお届け先の姓名」は同一にしてください。ご寄付後にアカウント情報を変更した場合でも、ご寄付時に入力したお届け先の宛名と住所は変更されません(個別にご連絡いただかない限り、原則としてご寄付時に入力いただいた宛名と住所に寄付金領収証をお送りさせていただくことになります)のでご注意ください。

・本プロジェクトのギフトのうち、【お名前掲載】に関するギフトの条件詳細については、リンク先(https://readyfor.jp/terms_of_service#appendix)の「別添 支援契約について」の中にある「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

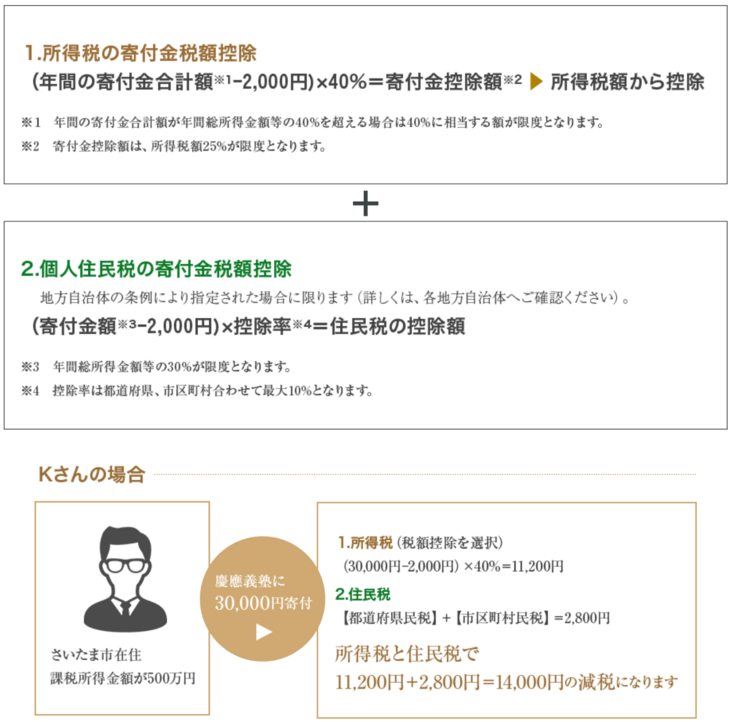

税制上の優遇措置についてのご案内(個人の方)

慶應義塾に対するご寄付は、税制上の優遇措置(寄付金控除)を受けることができます。

控除額の目安がわかる「控除額シミュレータ」はこちら

寄付金控除の概要

2011年度税制改正により、「所得控除」に加え、寄付者の選択により新たに「税額控除」の適用を受けられるようになりました。寄付金の約40%(但し所得税額の25%が限度)が所得税額から控除されます。

入学した年内の寄付金は「学校の入学に係る寄付金」*とみなされ、寄付金控除の対象から除外される場合があります。

*入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの

<例>(税額控除を選択した場合)

※1 課税所得金額とは、給与所得金額(給与収入金額-給与所得控除額)から基礎控除、社会保険料控除、配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、損害保険料控除等の合計額を控除した金額をいいます。

※2 所得税の税率は、2011年4月1日現在の法令によります。

所得税の控除(寄付金控除など)

「税額控除」

税率に関係なく所得税額から直接控除されるため、所得控除と比較して、ほとんどのご寄付について減税効果が大きくなります。

(年間の寄付金合計額(注1)- 2,000円)× 40% = 寄付金控除額(注2)

→所得税額から控除されます。

例)寄付金が30,000円の場合の減税額 : ( 30,000円(注1)-2,000円 ) ×40%=11,200円(注2)

(注1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。

(注2)寄付金控除額は、所得税額の25%が限度となります。

「所得控除」(寄付金控除)

所得控除を行った後に税率を掛け所得税額を算出します。所得金額に比して寄付金額が大きい場合には、税額控除より減税効果が大きくなります。

年間の寄付金合計額(注1)- 2,000円 = 寄付金控除額

→課税所得金額から控除されます。

例)寄付金が30,000円(所得金額が500万円の方)の場合の減税額:約5,600円

(注1)年間の寄付金の合計額が年間の総所得金額等の40%を超える場合は、40%に相当する額が限度となります。

住民税の控除

住民税(県民税・市町村民税)の寄付金控除制度が拡充され、自治体が条例で指定した寄付金が、新たに住民税の控除対象となりました。

入学した年内の寄付金は「学校の入学に係る寄付金」*とみなされ、寄付金控除の対象から除外される場合があります。

*入学願書受付の開始日から入学が予定される年の年末までの期間内に納入したもの

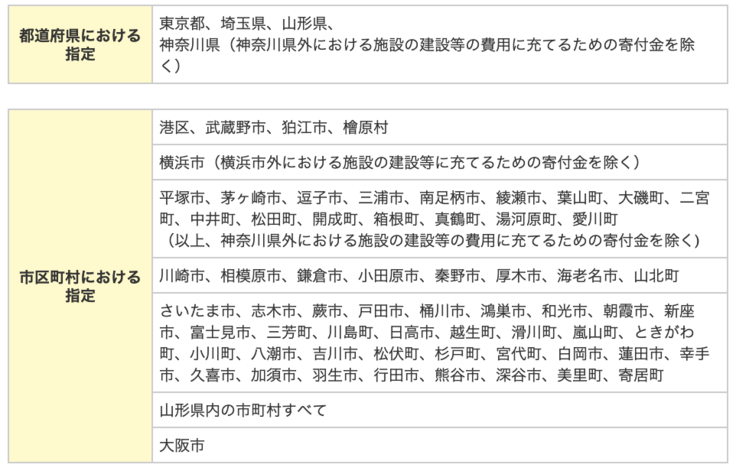

慶應義塾を「寄付金税額控除対象法人」として条例で指定している自治体

条例指定にあたり、自治体内に慶應義塾の代表所在地又は設置する学校を有することが主な要件とされています。

住民税の控除額

ご寄付いただいた年の翌年1月1日のご住所が、上記の都道府県・市区町村の方が対象となります。

(寄付金額(注1)- 2,000円)×控除率(注2) = 住民税の控除額

(注1)総所得金額等の30%が限度となります。

(注2)都道府県、市区町村合わせて最大10%

当該都道府県・市区町村から要請があった場合は、慶應義塾より寄付者名簿を提出することとなっておりますので、ご了承くださいますようお願い申し上げます。寄付者名簿には、寄付者氏名、住所、寄付金額、寄付金受領日を記載いたします。

税制上の優遇措置についてのご案内(法人の方)

法人税

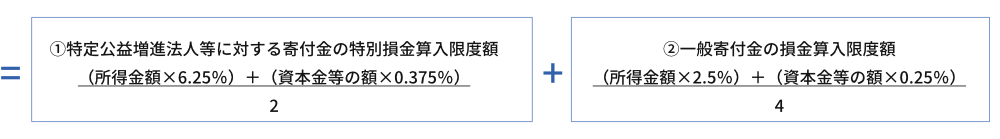

慶應義塾(=特定公益増進法人)への寄付金は、特別損金算入限度額①まで当該事業年度の損金に算入することができます。更に、前述の限度額を超えた部分の寄付金額については、一般寄付金の損金算入限度額②まで損金に算入することができます。

特定公益増進法人に対する寄付金の特別損金算入限度額

確定申告の際は、寄付金を支出した日を含む事業年度の確定申告書に以下の書類を添付してください。

①慶應義塾発行の寄付金領収証

②特定公益増進法人であることの証明書(写)

領収証裏面に印字しております。

(注1) アルツハイマー病(Alzheimer disease)

本疾患は、ドイツの精神医学者Alois Alzheimer (1864~1915)により1906年に初めて報告された神経疾患で、認知症全体の約半分を占めるきわめて頻度の高い神経難病です。記憶障害で発症し、見当識障害、実行機能の障害、理解判断力の低下などが出現する進行性の神経変性疾患です。アルツハイマー病患者の脳内では、病因物質であるアミロイドベータとタウの蓄積に伴い神経細胞が死ぬことで、症状が発現すると考えられています。脳内のアセチルコリンが減少するため、抗コリンエステラーゼ剤などの内服治療薬が症状改善には有効ですが、その効果は限定的です。

(注2)前頭側頭葉変性症(frontotemporal dementia: FTD)

前頭側頭葉変性症は主として初老期に発症し、大脳の前頭葉や側頭葉が萎縮して起こる認知症。人格変化や行動障害、失語症が緩徐に進行する神経変性疾患です。しばしば、万引きや痴漢、暴力などの反社会的行動が症状として出現します。

(注3)疾患修飾薬

疾患の原因に働きかけてその進行を抑制する薬を言います。アルツハイマー病の場合、アミロイドβに対する抗体(レカネマブ)が日本でも承認を受けました。

(注4)人工多能性幹細胞(Induced pluripotent stem cell:iPS cell)

皮膚組織などの体細胞に山中因子と呼ばれるOct3/4, Sox2, Klf4などの転写因子を導入することにより、体を構成するすべての組織や臓器に分化できる能力(分化多能性: pluripotency)を人工的に持たせた細胞。2006年に、京都大学の高橋和利助教、山中伸弥教授らのグループによって世界で初めて作成されました。同様の性質をもつES細胞(胚性幹細胞)は、受精卵から作る必要がありますが、本研究のように個々の患者由来のiPS細胞を作成すれば、障害臓器をiPS細胞から再生し、拒絶反応の無い移植組織として利用することができ、再生医療の分野では大きな注目を浴びています。

(注5)PET検査:Positron Emission Tomography(陽電子放出断層撮影)

従来のCTやMRIなどの体の構造をみる検査とは異なり、細胞の活動状況を画像でみることができ、がん、脳、心臓などの病気の診断に有効です。がんの検査では、がん細胞が正常の細胞に比べて多くのブドウ糖を取り込むという性質を利用して、放射線薬剤FDG(ブドウ糖類似PET検査薬)を体内に投与し、撮影をする検査です。認知症では、病因物質(アミロイドベータとタウ)に結合する放射線薬剤を投与して撮影することにより、病因物質の蓄積を画像化できます。

(注6)樹状突起スパイン

神経細胞の樹状突起から突き出ている部分で、脳の電気刺激の入力を受けているトゲ状の隆起であり、神経回路の構成を担います。脳の活動に依存して、電気の流れ方が変化したり、スパインそのものが形成・消滅します。

- プロジェクト実行責任者:

- 伊東大介(慶應義塾大学病院 認知症専門外来 メモリークリニック)

- プロジェクト実施完了日:

- 2027年5月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

本クラウドファンディングによっていただくご寄付により若年性認知症への研究を推進します。 消耗品費(iPS細胞研究用、バイオマーカー探索用の培地や試薬費用)・外注費用(RNA/DNA次世代シークエンサー解析費用など)・諸経費(各種手数料など)

リスク&チャレンジ

- プロジェクトに必要な金額と目標金額の差額について

- 必要金額と目標金額の差額に関しては、公的資金獲得などによって対応します。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

学歴 職歴 平成4年 3月 慶應義塾大学医学部卒業 平成8年 4月 慶應義塾大学医学部神経内科、助手 平成13年 10月 Post-doctoral fellow, Department of Neurobiology, Pharmacology & Physiology, the University of Chicago 平成18年 10月 慶應義塾大学医学部神経内科、専任講師 令和元年 10月 慶應義塾大学医学部神経内科、准教授 令和4年 4月 慶應義塾大学医学部メモリーセンター長 令和6年 4月 慶應義塾大学医学部神経内科、特任教授 現在に至る 賞罰 平成19年 11月 三四会奨励賞 平成24年10月 日本認知症学会賞 平成31年12月 せりか基金賞

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

ギフト

3,000円+システム利用料

3千円 若年性認知症の克服を目指して

●お礼のメール

●寄付金領収証※

●研究報告(PDF)

- - - - -

※寄付金領収証は、2025年2月末までに送付いたします。領収証の日付は、慶應義塾へ入金される2025年1月の日付になります。

※ <個人様のみ>ご入力いただくギフトお届け先のご住所を領収証に記載します。

※ <個人様・法人様・団体様共通>ご入力いただくギフトお届け先のご住所に領収証をお送りします。

- 申込数

- 55

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2028年3月

10,000円+システム利用料

1万円 若年性認知症の克服を目指して

●お礼のメール

●寄付金領収証※

●研究報告(PDF)

- - - - -

※寄付金領収証は、2025年2月末までに送付いたします。領収証の日付は、慶應義塾へ入金される2025年1月の日付になります。

※ <個人様のみ>ご入力いただくギフトお届け先のご住所を領収証に記載します。

※ <個人様・法人様・団体様共通>ご入力いただくギフトお届け先のご住所に領収証をお送りします。

- 申込数

- 50

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2028年3月

3,000円+システム利用料

3千円 若年性認知症の克服を目指して

●お礼のメール

●寄付金領収証※

●研究報告(PDF)

- - - - -

※寄付金領収証は、2025年2月末までに送付いたします。領収証の日付は、慶應義塾へ入金される2025年1月の日付になります。

※ <個人様のみ>ご入力いただくギフトお届け先のご住所を領収証に記載します。

※ <個人様・法人様・団体様共通>ご入力いただくギフトお届け先のご住所に領収証をお送りします。

- 申込数

- 55

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2028年3月

10,000円+システム利用料

1万円 若年性認知症の克服を目指して

●お礼のメール

●寄付金領収証※

●研究報告(PDF)

- - - - -

※寄付金領収証は、2025年2月末までに送付いたします。領収証の日付は、慶應義塾へ入金される2025年1月の日付になります。

※ <個人様のみ>ご入力いただくギフトお届け先のご住所を領収証に記載します。

※ <個人様・法人様・団体様共通>ご入力いただくギフトお届け先のご住所に領収証をお送りします。

- 申込数

- 50

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2028年3月

プロフィール

学歴 職歴 平成4年 3月 慶應義塾大学医学部卒業 平成8年 4月 慶應義塾大学医学部神経内科、助手 平成13年 10月 Post-doctoral fellow, Department of Neurobiology, Pharmacology & Physiology, the University of Chicago 平成18年 10月 慶應義塾大学医学部神経内科、専任講師 令和元年 10月 慶應義塾大学医学部神経内科、准教授 令和4年 4月 慶應義塾大学医学部メモリーセンター長 令和6年 4月 慶應義塾大学医学部神経内科、特任教授 現在に至る 賞罰 平成19年 11月 三四会奨励賞 平成24年10月 日本認知症学会賞 平成31年12月 せりか基金賞