地獄と呼ばれた花を救え!琵琶湖のほとりの青の街再生プロジェクト

支援総額

目標金額 4,000,000円

- 支援者

- 16人

- 募集終了日

- 2022年4月5日

鳥サポーター募集中|鳥と人の共生を目指す活動にご支援を!

#子ども・教育

- 総計

- 38人

紛争による難民・避難民、自然災害の被災者をご支援ください!

#国際協力

- 総計

- 2人

今後の日本の生産者、消費者を救う自然栽培「半夏生米」にご支援を!

#地域文化

- 総計

- 56人

美肌&ぬる湯の名湯を再び。廃業温泉の復活にご支援を。TV等も応援中

#地域文化

- 現在

- 389,000円

- 支援者

- 35人

- 残り

- 24日

KOMAGANEから元気プロジェクト『マンスリーサポーター募集』

#地域文化

- 総計

- 0人

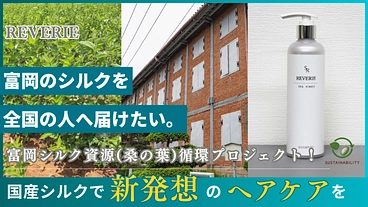

富岡シルク資源循環プロジェクト!国産シルクで新発想のヘアケアを提案

#地域文化

- 現在

- 0円

- 支援者

- 0人

- 残り

- 54日

滋賀県東近江市を拠点とした農業、人々へのサービス提供

#まちづくり

- 現在

- 0円

- 支援者

- 0人

- 残り

- 44日

プロジェクト本文

▼青い花って、なにがある?

初めまして!ご覧いただきありがとうございます。

突然ですが、皆さんは青い花といえば何を思い浮かべるでしょうか?

「アジサイやアサガオは少し紫が入ってるしなあ…。」

「最近だとネモフィラ畑は有名だよね。」

「色が変わる青いハーブティーを見たことがあるよ。」

言われてみると、そう多くはないですよね。

青い薔薇なんかは作るのがとっても大変だったことで有名です。

それもそのはず、自然界で青色を持つ花はとっても珍しいんです。

でも、日本の田んぼ道ではその珍しい青色の花がよく咲いていますよね。

小さいので見落としてしまいがちですが、よく探してみてください。

そう、夏の田んぼの風物詩「ツユクサ」です。

万葉集にも月草の名前で登場するこの花は、古来よりその儚い青で日本の夏を彩ってきました。

今回はそんなツユクサが沢山咲いていた「青の街」のお話です。

▼草津のあおばな

夏の初め、琵琶湖のほとりに広がる田園地帯。

青々と茂った水穂のすぐ傍で、「あおばな」は栽培されています。

帽子に似た形とその大きな花弁から付けられた学名は「オオボウシバナ」。

滋賀県草津市の市花であり、数百年もの間、この地域周辺でのみ栽培され続けてきたツユクサの栽培変種です。

朝早く、日が昇るとともにあおばなの蕾は開いていきます。

大きなもので5尺(150cm)ほどにもなるあおばなの垣根は、やがてぽつぽつとした青色の小さな花で覆われていきます。

一つ一つ、黄色い花粉を入れないように丁寧に摘んでいきますが、不思議なことに前の日に花は殆ど摘んだはずなのに次の日には元通り、どこからかまた花が咲いています。

なので、あおばな農家は1か月以上、雨の日も風の日も毎日目に付く青を追いかける日々が続くのです。

▼あおばなを使った伝統工芸品「青花紙」

そんな不思議なあおばなは、その深い青を見て「これで染物を作るんだ」とよく勘違いされますが、水に溶けやすいあおばなの色素は染物には向いていません。

その主な用途は、伝統的な方法で着物を作る際の下絵書きに使われてきた画材、すなわちインクのようなものでした。

あおばな農家は花が開いている日の出から正午までの限られた時間で、数キロの花びらを集めます。

1グラムにも満たないあおばなの花びらですが、塵も積もれば山となるとはこのことです。

沢山の花びらは、よく揉んでから布の袋に入れて手作業で絞られていきます。

ワイン造りにも似た作業ですが、得られるのは果汁ではなく花汁。

「この薄い花びらのどこにそんな水分が入っているのか」

見た人がみんな口を揃えてそう言うほどに大量の、黒に近い濃紺の花汁が器いっぱいに溜まっていきます。

波打つほどに溜まった花汁は、刷毛を使って薄い和紙に塗り込まれていきます。

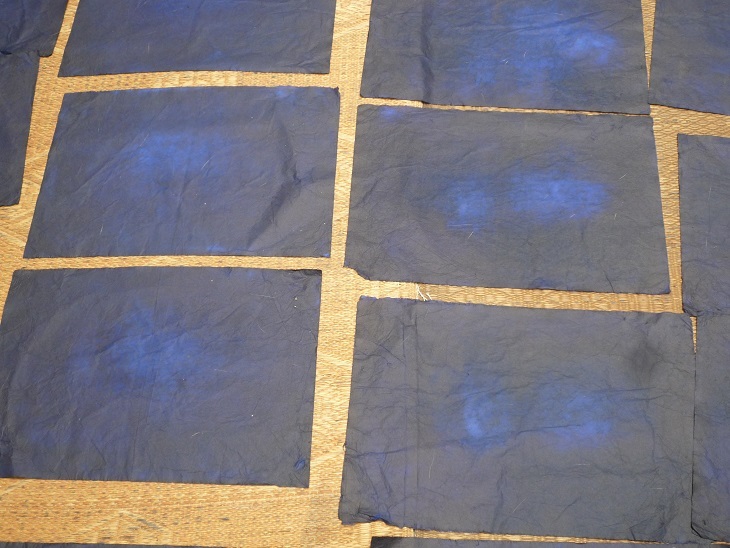

花汁を吸って鮮やかな瑠璃色になった和紙は、茣蓙(ござ)の上に並べて、天日干しにされます。

それが乾くのを待ってまた塗り込むことを80回ほど繰り返し、数週間かけて決まった重さになってようやく、「青花紙」の完成です。

▼着物作りとともに栄えたあおばなの産業

この伝統的なあおばなを栽培して作られる青花紙の産業は、友禅染を使った着物の生産とともに繁栄します。

水に晒すと消える特性を生かして、生地に柄をつける前の下絵が描かれるのです。

最盛期にはたくさんのあおばな農家が軒を並べ、その農家の中にはあおばなで家を建てたと言う人もいました。

ですが、時代が流れると着物の需要は減り、青花紙の産業は衰退していきます。

そして科学的にあおばなの特性を再現した化学青花の登場によって、琵琶湖のほとりを彩ったあおばな畑はほとんどなくなってしまいました。

現在、伝統的なあおばな紙の生産をしている農家はたった1軒になり、その後継ぎはいません。

夏場の強い日差しの元、あおばなは毎日咲いて昼までに摘み切らないといけません。

やっとの思いで摘み終わったあとは、力いっぱい手で絞る作業が待っています。

あおばな農家の子は、その苦労を一番間近で見てきたのです。

その作業の大変さから、あおばなはいつしか「地獄花」と呼ばれるようになってしまいました。

▼あおばなを救うために

「昔は沢山咲いていたのになあ。」

そんな、昔話のように語られるようになってしまったあおばな。

市の花だというのに、実際に咲いているところを見たこともない人が殆どです。

数百年もの間、人の手によって育てられてきたあおばなは産業植物であり、自生すると元の形に戻ってしまいます。

ですが、いくら頑張ってあおばなを育てても、それを供給する先は僅かしかありません。

あおばなを救うためには、その産業自体の復興が求められるのです。

▼ふとしたことからあおばな農家に

ここまでご覧いただきありがとうございます。

その水に流れる青と同じく、随分と儚いあおばなのお話をご紹介しました。

私は、滋賀県草津市であおばな農家を営む、峯松孝好と申します。

今から6年前、当時飲食店を営んでいた私はひょんなことからあおばなの今を知ることとなりました。

ある時、アルバイトで働いていた地元の農業高校の生徒が卒業論文を書くといいます。

高校生でも卒業論文を書くんだなあ、なんて思いながら「なにについて書くの?」と問うと、 「あおばな」 と返事が返ってきました。

「あおばなかあ…、小学生の時の給食の食器に絵が書いていたなあ。」

とそのときはあおばなの危機的な状況をつゆ知らず、呑気な気持ちでいたのを覚えています。

すると、その子は「農家さんがもう3軒しかない」と言うのです。

驚きと興味が半分半分でした。

そして気が付けば、その飲食店のビルの屋上であおばなを育て始めていました。

次の年には、その長年の功績から黄綬褒章を賜るまでに至ったあおばな農家、当時89歳の(故)中村繁男さんの元であおばなの栽培方法と、その文化を学びます。

そこから2年間、あおばなの季節にはそのお家に毎日足を運び、その家族と一緒にあおばなを摘む生活を続けました。

そして2019年には農地を取得し、あおばな農家として農業未経験から就農を果たします。

お師匠さんである繁男さんが亡くなった今、生前の「あおばなを任せた」との言葉通り、その栽培、研究、文化の普及に取り組み続けています。

現在では、草津市において数少なくなってしまったあおばな農家のうちの一人であり、最もあおばなの花を摘む事業者となることができました。

――― さて、この窮地に立たされてしまったあおばなですが、一体どうなってしまうのでしょうか。

ここからは、この危機に瀕したあおばなの転機となった出来事と、この偶然生まれたあおばな農家が描くその未来についてお話させていただきます。

▼奇跡の白いあおばな

時代が進むにつれて、見ることの少なくなってしまったあおばな。

しかし、あることがきっかけでまた注目を浴びることとなります。

私のお師匠さん、中村繁男さんの畑に白いあおばなが咲いたのです。

お師匠さんは言います。

「長年、頑張ってきたことを神様が見ておられたんだ」と。

この出来事は奇跡だと各所で注目を浴び、お師匠さんが亡くなった今も、そのお家でのみ栽培が行われています。

その白い花はお師匠さんの名前を取って「美白くさつばな中村1号」と名付けられ、その名の通り見つかった美白効果を利用した化粧品への利用が進められています。

どうして真っ青な花が白くなったのかはさておき、この出来事によりあおばなの研究が大きく進むこととなりました。

▼あおばなの特別な「青」

その中で見つかったものの一つが「コンメリニン」というツユクサ種だけが持つ特別な青い色素でした。

それはとても水に溶けやすく、時間が経っても滲んだり消えることがありません。

着物作りの下絵書きには勿論、江戸時代の中期には浮世絵にも使われていたことがわかっています。

その伝統的な青花紙を使って描かれる着物の下絵の色は、その色移りのしやすさから京言葉で「うつし色」と呼ばれる唯一の色合いです。

「なんとかこの特別な青色をもっと手軽に利用できる加工方法がないものか」

あおばなに触れ、その魔性の青の魅力に憑りつかれたのでしょうか。

花を摘みながら、毎日そんなことを考える日々が続きました。

▼工業技術を用いた青花色素の精製

フリーズドライ、というともう聞きなじみがあるほどになっているかもしれません。

最近で言うと、その加工が施された苺を使ったスイーツがブームになりましたよね。

主にインスタント食品の製造等で使われるこの技術は、超低温下で乾燥を行うことで食品そのものの風味や色合いを損ないません。

それは、耐熱性や耐光性の低さから加工に難のあったあおばなにぴったりのものでした。

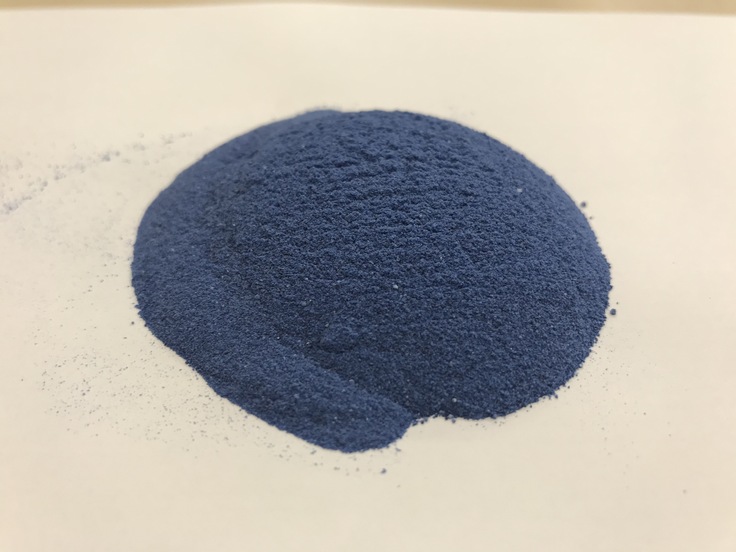

そして、滋賀県工業技術総合センター、洛東化成工業株式会社との三者共同研究により、あおばなの色素を損なうことなく処理された「青花色素粉末」の開発に成功しました。

これにより、自然界では希有な青色色素を使った商品の開発が可能となったのです!

▼現代の技術を使った青花紙

「青花色素粉末」はその花汁の濃縮還元を容易に行うことができます。

元々、水に溶けやすい青花の色素は高い濃度で水に溶かしても、ダマやムラになりません。

限られた供給先ではあるものの、友禅染めを初めとする一部の伝統産業にとって、青花紙は未だになくてはならないものです。

これは、青花紙製作の最大の難所であった塗り込みの作業を大きく簡略化することができる術となるのではないかと私は考えました。

そして、何十倍にも濃縮された青花汁は、80回とも言われた塗り込みをたった1回の作業だけで終わらせることに成功します。

この「フリーズドライ青花紙」技術の開発は、一時は危機に瀕した青花紙の供給が止まってしまうことを防ぐ最終的な手段となり得たのです。

現在では、地元の有志達によって生まれた草津青花紙製造技術保存会が、その製造から流通までを伝統文化として保存する活動を行っており、伝統的な青花紙の製造方法の後継者として期待されています。

この「フリーズドライ青花紙」は革新的なものではありますが、その伝統的な形とは相反したものです。

あおばな産業の再興は、その伝統と革新を両立させながら行うべきだと考え、伝統産業に対してそれを供給することはしないこととしました。

きっと、「青花紙」はこれからも人の手で作られるべきものなのです。

▼「うつし色」のあおばなインク

青花紙は、この特別な花の色を持ち運ぶ手段の最適解として考えられた先人の知恵でありました。

紙に移せば色褪せず、雨から守ることだけを考えれば軽量で嵩張ることのない唯一の形です。

この古来から続く技法を残したままの商品を作りたい。

そこで考案されたのが、青花紙を文房具のインクとして利用することでした。

京都で青花紙の流通を担う田中直染料店の隣、文房具屋さんであるタケダ事務機は、自然の風合いをそのまま残したインクシリーズの製造を行っています。

自然のもので、なおかつ京言葉としてのうつし色と由縁のあるあおばなは、まさにそれにぴったりのものでした。

適切な濃さの調整を行いながら、京都ゆかりの黒谷和紙に染み込ませることで出来た新しい青花紙は工芸品そのもの。

まさに伝統と革新の融合、趣のある商品となりました。

▼あおばなの花びらを使ったアクセサリー

あおばなの青だけを見てもらうだけでは、あおばな自体を知ってもらうに至りません。

アサガオと同じく、その短日性によって昼には花弁が萎んでしまうあおばなは、中々人の目に付くことがありませんでした。

その課題を解決すべく、なんとかその花びらを長持ちさせる方法を思案しますが、その薄く繊細な花弁はすぐに形を崩してしまいます。

無理だと諦めかけていた矢先、餅は餅屋ということでしょうか。

守山市のアトリエトアーノ、このハーバリウムを中心としたフラワーアートを手掛ける工房は、無理だと思われたあおばなのドライフラワー化に成功します。

そして、その花弁をレジンで閉じ込めることにより、あおばなそのものを使ったアクセサリーの製作が可能になりました。

通常、花弁を使ったレジン加工品は日光などによって短期間で色褪せてしまいます。

しかし、あおばなの青はそれに限らず、色の変化が長きに渡り保たれる特性があることがわかりました!

透明な樹脂の中に閉じ込めた花びらは、まさに瑠璃色の琥珀。

あおばなにしか出せない、独特の透け感とツヤによって宝石と見間違うほどの商品が生まれました。

偶然生まれたこの商品群は「近江瑠璃細工」と名付けられ、見る人を魅了してくれるはずです。

なおこの商品は、今回のクラウドファンディングが初めての皆様の手に渡る機会となります。

一つ一つが手作りという特性上、数に限りがございますのでご了承ください。

▼これからのあおばなの産業を担うために

あおばなの流麗な青、その高い汎用性はこれからも様々な形で利用されていくべきものです。

挙げた他にも、その青を使った食品添加用色素の開発を湖南農業高校との連携で進めており、「食品添加用あおばな粉」の登場としてメディアが報じるなど、注目を集めているところです。

また、茎葉に多く含まれる健康成分、染色には向かないとされていた「青花染」の普及等、令和になり加速しつつあるあおばなのムーヴメントは留まることを知りません。

新たな産業として生まれ変わろうとするあおばな。

元来、青花紙の仲買人により管理されてきたあおばな農家とその産業ですが、それを新たに管理し、安定的な栽培、流通を担う組織による新たな産業のカタチが必要です。

しかし、行政による管理は望めず、市花という地域の財産を一つの組織が寡占的に管理するのは問題がありました。

そこで、管理する組織を利益の配分を行えない特定非営利活動法人とすることで、その受益対象を個人に限定しない組織作りを行うことを考案しました。

これから生まれるであろう知的財産権の保有、大規模なあおばな畑の経営をこの非営利的な法人が担うことで、地域に根差したサステナブルな組織作りが可能となるでしょう。

また、前述の草津青花紙製造技術保存会による伝統的な青花紙製造への協力も検討しています。

もう二度と、あおばなを絶やすことはあってはならないのです。

その法人を、私のこれまでの屋号を引き継ぎ、特定非営利法人青花製彩として設立登記を終え、活動の準備を進めています。

また併せて非営利活動とは別に、あおばなを使った商品を開発販売し、あおばなのシーズン以外に農地を利用するもう一つの農業法人の設立も画策しており、そのため今回のクラウドファンディングは個人名義での実施となっています。

このクラウドファンディングは今までの私一人の活動の一区切りであり、新たな門出としての意味合いも込められています。

▼甦れ、青の街

あおばなのこれまでのお話から、これからのお話、長くなりましたがご覧いただきましてありがとうございます。

この6年間たった一人で描いた、地域をあおばな畑でいっぱいにするという夢は、沢山の関係者様の協力により、ようやく手に届くところまで来ることができました。

本プロジェクトは、NPO法人を基幹とし、産業としてのあおばなの再興を目指すための地域を挙げた最初のクラウドファンディングとなります。

今回のご支援金は、その基盤づくりに欠かせない、以下の用途の一部に使わせていただく予定です。

■以前の10倍にもなる、大規模なあおばな畑の設置

■限られたあおばなの用途を様々な形に広げるための加工場の設置

○内訳

真空凍結乾燥機 ・・・・・・ 3,000,000円

加工場となるプレハブ小屋工費 ・・・・・・ 3,000,000円

油圧式圧搾機 ・・・・・・ 2,500,000円

圃場整備のための農機具 ・・・・・・ 1,000,000円

計 9,500,000円

なお、今夏から始まるこのプロジェクトは、このクラウドファンディング成功の有無を問わず、実施される予定です。

自己資金、各種補助金の最大限の利用を考慮した上で、プロジェクトの実施のために奔走して参ります。

また万が一、機器の設置等に至らなかった場合にも、以前から取引のある加工受託業者様への加工委託を行うことで、各種加工品の供給を行っていく所存です。

やがて生まれる大きなあおばな畑では、老若男女問わずみんなが花を摘むことができます。

茶の産地に習い、収穫に応じた報酬設定による実質的な雇用は、有償ボランティアとすることでその間口を広く取ることを考えています。

観光客、地元の農家さん、朝自宅を終えた主婦、シルバー世代、障がいを持った方、そして何より夏休みの子供たち。

手に取った青い花びらは、きっとこの先忘れられることはないでしょう。

琵琶湖のほとり、夏の日差しの中で沢山の人が青を追いかける姿が、県内有数の特別な景観となることは想像に容易いものです。

忘れられた花が、もう一度市民の宝物になってくれれば。

あと一歩の力を、この記事を見られた皆さまにお借り出来れば幸いです。

そして皆様のご支援により、地獄と呼ばれた花が、天国と呼ばれる日が来ることを私たちは心待ちにしています。

▼筆者紹介

峯松孝好

1993年、滋賀県草津市生まれ。

飲食店経営、スタッフマネジメント業務の傍ら、あおばなと出会い就農。あおばな農家、中村繁男氏の元でその栽培を学び、地元農業法人での実務経験を積んだ。

現在までにあおばなの生産、講演活動、コラム執筆、メディア出演、学校教育への寄与、イベント講師等、数少ないあおばな農家としてその文化、普及啓発に取り組んでいる。

この記事に登場する全ての関係者様各位、快く掲載の許可をいただきましたこと、重ねてお礼申し上げます。

- プロジェクト実行責任者:

- 峯松孝好(青花製彩)

- プロジェクト実施完了日:

- 2022年10月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

今回ご支援いただきました支援金は、大規模なあおばな畑の整備機器、加工に必要な機器の導入、加工場整備等に充てさせていただきます。 【内訳】 プレハブ小屋工事費(¥3000,000) 真空凍結乾燥機(¥3000.000) 油圧式圧搾機(¥2,500,000) トラクター、農機具類(中古)(¥1,000,000) 等

リスク&チャレンジ

- プロジェクトに必要な金額と目標金額の差額について

- 必要金額と目標金額の差分については、自己資金及びその他補助金にて賄う予定です。 万が一、それでも不足する事態となった場合は、以前から取引のある加工委託業者への委託を行う等して対応を予定しています。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

滋賀県草津市にて、市花である「あおばな」を栽培する農家です。 今や残された農家は極僅か! あおばな農家の後継者が地獄と呼ばれた花を救うプロジェクトの成功を目指します。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

3,000円+システム利用料

シンプルご支援コース3000

シンプルなご支援を希望される方向けのコースです。

今年のあおばなの写真を使ったポストカードをお礼を添えてお送り致します。

また、活動についてのご報告を郵送にてお送り致します。

【内容】

・あおばなポストカード3種+お礼

・活動報告書(郵送)

- 申込数

- 6

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2022年9月

5,000円+システム利用料

シンプルご支援コース5000

シンプルなご支援を希望される方向けのコースです。

今年のあおばなの写真を使ったポストカードにお礼を添えてお送りします。

また、活動のご報告を郵送にてお送り致します。

【内容】

・あおばなポストカード5種+お礼

・活動報告書(郵送)

- 申込数

- 1

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2022年9月

3,000円+システム利用料

シンプルご支援コース3000

シンプルなご支援を希望される方向けのコースです。

今年のあおばなの写真を使ったポストカードをお礼を添えてお送り致します。

また、活動についてのご報告を郵送にてお送り致します。

【内容】

・あおばなポストカード3種+お礼

・活動報告書(郵送)

- 申込数

- 6

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2022年9月

5,000円+システム利用料

シンプルご支援コース5000

シンプルなご支援を希望される方向けのコースです。

今年のあおばなの写真を使ったポストカードにお礼を添えてお送りします。

また、活動のご報告を郵送にてお送り致します。

【内容】

・あおばなポストカード5種+お礼

・活動報告書(郵送)

- 申込数

- 1

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2022年9月

プロフィール

滋賀県草津市にて、市花である「あおばな」を栽培する農家です。 今や残された農家は極僅か! あおばな農家の後継者が地獄と呼ばれた花を救うプロジェクトの成功を目指します。