このプロジェクトでは継続的な支援を募集しています

障害青年たちの豊かなキャンパスライフを応援したい!

マンスリーサポーター総計

プロジェクト本文

▼団体の紹介

ページをご覧いただきましてありがとうございます。特定非営利法人みやぎ学びの作業所ネットワーク・ラルゴ(NPO法人ラルゴ)の代表理事 佐久間徹です。宮城県立支援学校を2014年に定年退職後、NPO法人を立ち上げました。

NPO法人を設立したのは2016年の3月3日です。その後、2018年4月1日に自立訓練(生活訓練)事業所きおっちょらを開設しました。きおっちょらというのはイタリア語でchiocciola、カタツムリのことです。

仙台市の中心部、青葉区上杉一丁目で活動しています。今年(2025年)4月、きおっちょらは8年目の活動をスタートさせました。

きおっちょらは、東北ではまだ少ない「障害者(青年)の学びの場」です。

「障害者(青年)の学びの場」の全国的な歴史は1990年にさかのぼります。

〈以下、後述する「障がい青年の学校から社会への移行期の学び 学校・福祉事業型専攻科ガイドブック」より抜粋〉

・1990年4月、発達障がい児の親たちを中心に、名古屋市内に無認可5年制高校(本科3年+専攻科2年)「見晴台学園」が誕生する。

・1995年4月には、見晴台学園と交流のあった三重県四日市市の私立特別支援学校聖母の家学園に専攻科が設置される。

・2001年10月、「どんなに障害があっても、高等部で終わらせることなく、もっと学びたい!もっと自分探しや、友だちとのかかわりを通して、失敗したり、悩んだりしながら青年期を豊かに膨らませたい!」と、見晴台学園や聖母の家学園から学んだ和歌山県内のきのかわ、紀北、紀伊コスモス、和歌山大学付属の4養護学校の保護者6人が『専攻科を考える会』を結成する。

・2003年4月、見晴台学園から長年学んできた大阪府堺市のやしま学園専修学校が専攻科を設置する。

・2003年11月大阪で上記3校と和歌山の親の会による「専攻科実践交流集会」が開催される。

・2004年11月に「全国専攻科(特別二ーズ教育)研究会」を結成する。 初代会長田中良三氏

〈抜粋ここまで〉

この、「全国専攻科(特別ニーズ教育)研究会」、略して全専研(ぜんせんけん)の研究集会が毎年開催されています。第1回は結成時の2004年11月です。

私が、縁あって全専研の研究集会に初めて参加したのは2014年茨城で開催された第11回集会でした。以来、第12回集会から第16回集会まで毎年参加しました。次第に「東北、宮城、仙台にも障害青年たちの学びの場を!」というムードが高まり、NPO法人立ち上げに至った、という経緯があります。2020年に予定されていた第17回集会は新型コロナ感染防止のため中止となりました。2023年から再開され、昨年2024年に広島で開催された第18回集会に、久しぶりに参加してきました。

高等部を卒業した後に専攻科で学んだ青年たちのその後の姿を10年に渡って見てきました。

自分で考え、自分で決める力をじっくり育み、自分に少しずつ自信をつけたり、好きな事を見つけたりした青年たち。彼らは納得した上で就労に進み、少し仕事がきついと感じてもくじけることなく、自分の仕事に誇りを持って働いていました。集会に参加する青年たちが年々増え、昨年(2024年)の広島大会では、集会会場の設営や参加者の誘導の仕事にも大活躍していました。

自分で考え、選んで決めた仕事に誇りを持ち、自分に自信を持ち、仲間と共に活動を楽しむ姿は、頼もしく、エネルギーに満ちていました。喜びを持って生きている、そんないきいきと楽しそうな様子でした。

▼活動内容の紹介

これまでの7年間で12人がきおっちょらに通いました。

この中で、高等部を卒業してすぐ入所した人は2名です。他の10人は、一度就労したけれども様々な理由で就労先に通えなくなった人などです。

A 高等部を卒業 → 自分づくりの場 2人

B 様々な理由で → ステップアップの場 9人

C 文化的な経験を求めて → 文化的な活動の場 1人

自立訓練(生活訓練)事業所は利用年限が原則2年と定められています。仙台市はそれぞれの区役所に申請して必要と認められた場合に限り、利用年限の延長を認められる場合もあります。

これまできおっちょらでは、3年間学んだ人が2人。2年間学んだ人が2人。あとはそれぞれの状況に応じて数か月~1年です。現在通っている2人のうち一人はまもなく2年となりますが、延長を申請中です。もう一人は今年の3月から通い始めています。

このように、学ぶ期間も通い始める時期もまちまちです。

きおっちょらで学ぶ内容は「就労のための学び・技術のスキルアップ」ではなく「人生を豊かにいきいきと生きるための学び・自分探し・自分づくりの学び」です。

仙台に私立支援学校の専攻科は2つあり、これは全国でも恵まれています。それでも、宮城ではまだ「障害者の学びの場」や「福祉型専攻科」の存在はよく知られておらず、支援学校高等部の卒業生はその多くが、就労(福祉的就労を含む)を選んでいます。

高等部、高等学校、それぞれの卒業生の進路について、全国の統計があります。

【資料①】特別支援学校高等部を卒業後の進路(2021年)

「社会福祉施設等入所・通所者」・・・61.6%

「就職者」 ・・・・・・・30.4%

「進学者」 ・・・・・・・ 1.9%

(知的障害のある人に限ると、「進学者」はわずか0.4%)

【資料②】高等学校等を卒業した人の進学率(2021年)

「大学」へ進学 ・・・・54.9%

「専門学校や短期大学への進学者を合わせた高等教育機関への進学率・・・83.8%

(資料①② 出典:全障研出版「みんなのねがい」2024年2月号)

障害がある青年(特別支援学校高等部卒業生)と障害がない青年(高等学校等卒業生)とではこんなにも進学率が違うのです。

きおっちょらに通った青年の保護者から次のようなメッセージをいただきました。

「高等部卒業後の進路について、本人の適性を重視したくても、空いていて受け入れてくれるところに決めるしかないような状況でした。本人もよくわからないまま、急いで働かなくてはならないのかと疑問に感じました。

障害があって、ゆっくり学ぶ必要があるのに、どうして進学先がないのだろう?ゆっくり学べる学校がほしいと切望しました。

『きおっちょら』がまさにそれでした!

楽しく活動しながら、ゆっくり学び、新たな発見があり、自分探しができました。

高等部卒業後の進路先として、福祉型専攻科が選択肢のひとつとなることが、当たり前になりますように。」

この保護者のメッセージから、きおっちょらの活動を必要としている青年は、ここ仙台にもいる、ということを確信しました。

きおっちょらで2年、または3年学んだ青年たちは、その後就労継続支援B型へと進む人、自宅でさらに自分と向き合う選択をした人、それぞれです。きおっちょらを卒業後も、「自分の気持ち」を大切に、ゆっくり急がず成長を続けています。

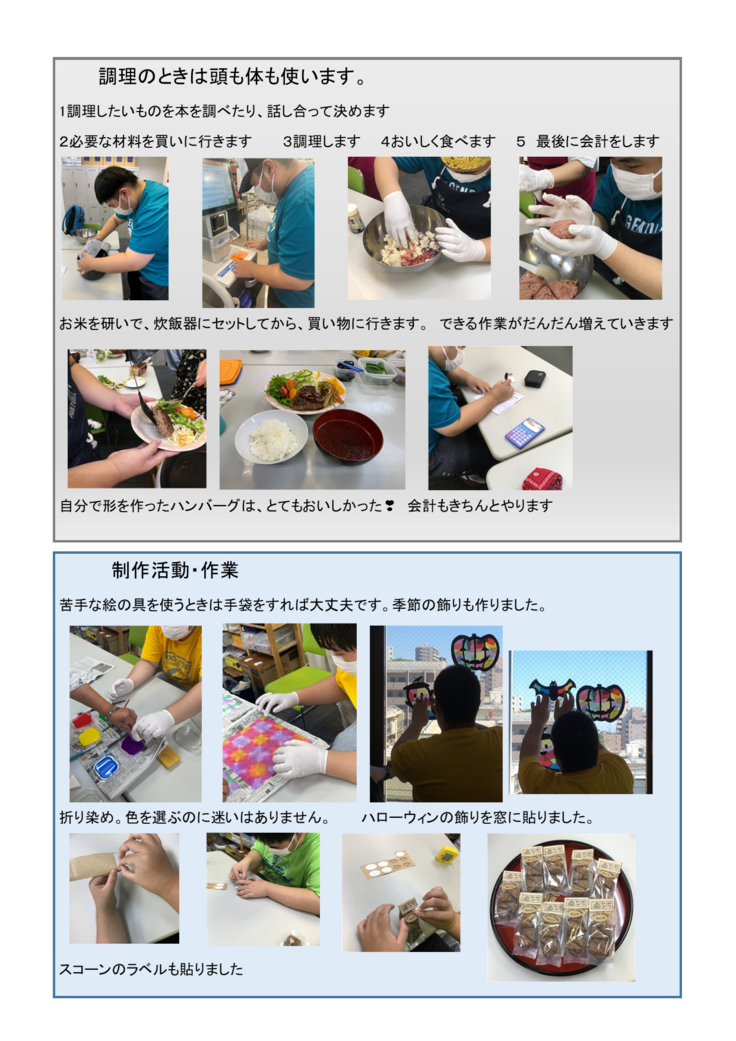

きおっちょらの具体的な活動は次の通りです。

・これまでの活動の記録

紹介した写真に登場している青年も2年間のきおっちょらの活動の中で多くの変化、成長がありました。

保護者から「高等部卒業後、すぐに就労ではなく、きおっちょらでじっくり学べて本当によかった。きおっちょらで安心して色んなことに挑戦できたことで、家で自信を持って取り組むことが増えた。失敗を恐れず、周囲の大人を信頼してのびのびと取り組むことができているのだと思う。」というようなご感想をいただいています。

・活動を通じて感じていること

①青年たちの18歳以降の学びと成長をサポートする場所の必要性

②仙台の学校関係者や保護者、多くの方に①をもっと知ってもらう必要性

③仙台に、きおっちょらのような学びの場を増やしていく必要性

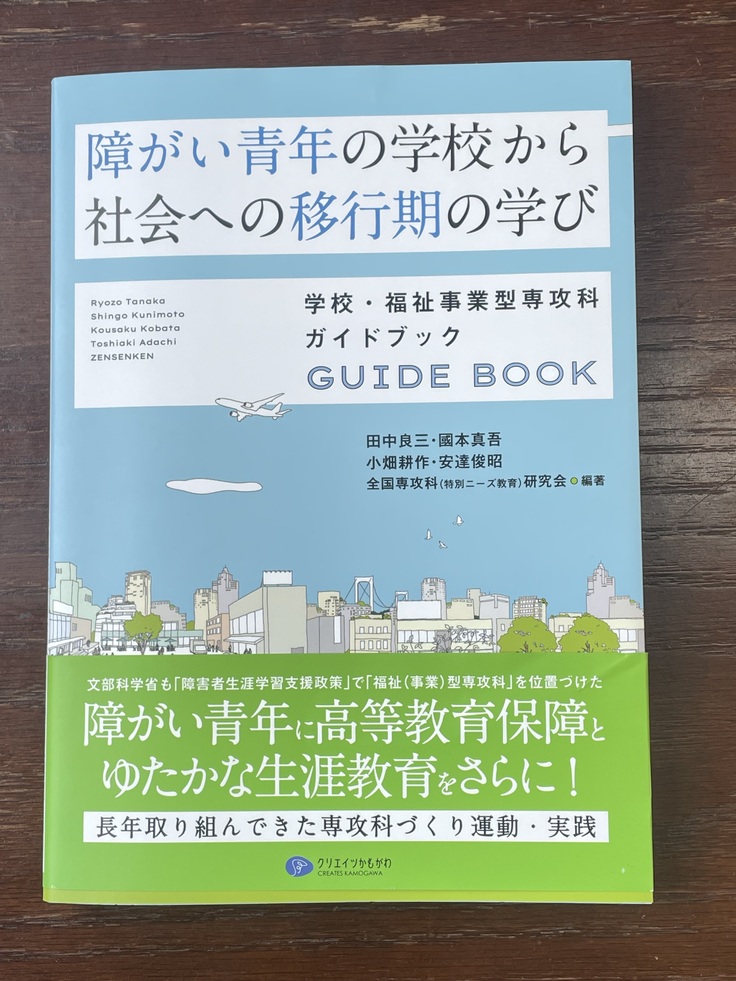

ここで1冊の本をご紹介します。

「障がい青年の学校から社会への移行期の学び 学校・福祉事業型専攻科ガイドブック」

田中良三・國本真吾・小畑耕作・安達俊昭・全国専攻科(特別ニーズ教育)研究会 編著

2021年3月31日 クリエイツかもがわ 発行

全国の学校・福祉事業型専攻科の実践が紹介されているこの本の最後、あとがきにはこのように記されています。

「この本が多くの方々の手に渡り、障がいがあっても高等部卒業後に学校専攻科や福祉型専攻科で学ぶことは、決して特別なことではなく、当たり前のことであり青年期の実践により、自分の人生の主人公として発達していくことを実感していただく機会になっていただけたらと思います。また、紹介された実践が研究会や研修でさらに深められ、全国各地で広がり、豊かな青年期教育実践が生まれることを願ってやみません。『ひろげて!』『つないで!』『つくりだす!』」(引用ここまで)

「自分の人生の主人公として発達していく」

そのための学びの場は、障害がある無しに関係なく、すべての人に必要です。そして学びに必要な時間は人それぞれ、みんな違って当たり前です。

「障害があって、ゆっくり学ぶ必要があるのにどうして進学先がないのだろう。ゆっくり学べる学校がほしい。」前述したきおっちょらの保護者の言葉はごく限られた人だけの思いでしょうか。

高等部を卒業したあとも、ゆっくり学べる進学先がほしい、という願いは多くの人の願いではないでしょうか。

先行実践を繰り広げている、全国の福祉型専攻科にならい、私たちきおっちょらも活動を続けたいと思います。

豊かな青年期教育実践をここ仙台からも生み出していきたいと考えています。

▼継続寄付をはじめる理由

これまできおっちょらは2度、クラウドファンディングに挑戦し、おかげさまでどちらも目標を達成しました。(1回目は2023年12月達成。2回目は2025年1月達成)挑戦した理由は、運営資金の調達のためです。運営資金をご支援に頼らざるを得なかった理由は、利用者が少ないためです。

では、なぜ利用者が少ないのでしょうか。次の3点が大きな理由ではないかと考えています。

①仙台では「福祉型専攻科」の存在もその意義もまだよく知られていない。きおっちょらのような学びの場所が他にまだ無い(今知る限りでは)。

②自立訓練(生活訓練)は年限が決まっているので、将来就労でつまずいた時の切り札としてとっておきたいという考えがある。そのため、高等部卒業後すぐに自立訓練(生活訓練)を2年使い切ってしまうことに大きな抵抗がある。

③高等部を卒業したら、その後はすぐに就労が当たり前、という流れ、風潮、意識がある。将来に向けて安心だという理由、他に選択肢がない、という理由からだと思われる。青年期の学び(学校から社会への移行、こどもから大人への移行)は、まだ市民権を得ていない。

ここにあげた3つのことは、これまで活動してきた中で感じた感触です。なかなか利用者が増えない、なぜだろうかと、学校に出向いて直接話を聞いたり、きおっちょらに関心を持ってくれた人たちに話を聞いたりした中から感じたことです。

では、きおっちょらのような学びの場は必要ないのでしょうか?いいえ、そうではありません、必要としている声は確かにあります。

以下のようなきおっちょら保護者の声があります。再掲となる文章もありますが、改めてお読み下さい。

・きおっちょらでゆっくりのんびり学べたことで、自分に自信がついた。自信をもって行動することが増えた。

・青年期の学びの大切さと可能性を感じた。

・高等部卒業後すぐに就労ではなく、きおっちょらという学びの場がステップとしてあったことで、就労に進む安心感が増した。

クラファンに2度チャレンジしたことや、きおっちょらについて知ってもらう活動を積み重ねてきたことで、きおっちょらについて興味と関心を寄せて下さる方が増えています。「このような場所が、高等部卒業の時に欲しかった」という声、「うちの子が高等部を卒業したらきおっちょらのような場所に通わせたい」という声がきおっちょらに届くようになってきました。

2度のクラファンに成功したのは、きおっちょらの活動に賛同してくださる方、応援して下さる方が大勢いらっしゃったからです。福祉型専攻科の実践を進めている全国の皆さんからも熱い応援をいただきました。東北に生まれた福祉型専攻科きおっちょらの今後を見守って下さる方、応援して下さる方が大勢いらっしゃるのです。

私には夢があります。

・きおっちょらは、高等部を卒業した青年たちが毎日ワイワイと、キャンパスライフを楽しむ場所になる。

・きおっちょら以外にも、仙台に同じような学びの場が増え、毎年、高等部の卒業生が一定数進学する。

・就労をゆっくり決めたい、もっと学びたいと望み、自分づくりをした青年たちが、いきいきと豊かにその後の人生に進む姿を見届ける。

この夢が、実現するまで、もうしばらく時間が必要です。1990年に名古屋の親御さんたちの思いから始まった「見晴台学園」が、その後10年かけて周囲に同志が集まり「専攻科を考える会」立ち上げに至ったように、ここ仙台でもじっくり時間をかけてこれから根付かせていきたいのです。

きおっちょらスタートして8年目の今。まだ利用者は少ないのですが、今が踏ん張りどころです。じわじわときおっちょらの知名度は上がってきています。これからは、いかにきおっちょらのような学びの場が青年たちにとって重要か、ということをこれまでの実績からお伝えしていきたいと思っています。青年たちの成長の様子、保護者の声をお伝えします。きおっちょらに通うことでどのような成長、変化が見られるのかをお伝えしていきます。

きおっちょらの利用者が少ない間は、運営資金は常にピンチです。これまでのクラファンでいただいたご支援のおかげで、なんとか事業を続けることができている実情です。

きおっちょらが目指す未来にご賛同いただけるみなさん、きおっちょらのサポーターとなって、月々の継続したご支援をいただけないでしょうか。

青年たちの学びについて、共に考え、未来を作っていく仲間となっていただけないでしょうか。

今、皆さんのご支援がないと事業継続が困難な状況です。きおっちょらの利用者があと2人か3人増えることで運営は安定します。そうなるまでのご支援をどうかよろしくお願いします。

利用者が今より増えないと収入が足りません。万が一、今後半年のうちに利用者があと2人増えない場合、かつ、外部からの支援が少ない場合、事業停止の可能性があります。

▼資金の使いみち

全てきおっちょらの運営資金として使わせていただきます。

家賃、光熱費、人件費など月々の固定費は約50万円です。収入は利用者の人数と利用日数によります。赤字が続いています。

今、きおっちょらは、とにかく事業を維持するために、早急に利用者を増やすことと、今の危機を回避するために資金の調達に奔走しています。

▼伝えたいメッセージ

支援学校高等部を卒業後、すぐに就労に進むことに異議を唱えているのではありません。

本人の納得がいく進路の可能性を広げたいのです。

私は、特別支援学校などで25年以上障害児教育にかかわる中で、就労しても辞めていく方がいることに釈然としない思いを抱えていました。時間をかけて自分を知り、自分の意思で将来を選んでほしいのです。

これは障害のある無しに関係なく、全ての人に共通して言えることです。青年期は人間としての土台をつくる大事な時期です。

「自分の人生の主人公として生きていく」

きおっちょらの活動を通して、この実現に向けて何が必要なのか、私とともにきおっちょらの支援員一同、日々模索しています。

自分が自分でいていい、という環境。自分を好きになること、そして人を信頼すること。

そういう、学びの場を増やしていくことが、喜びに満ちた人生を送る人を増やすことにつながるのではないでしょうか。

小さな一滴の雨水が集まり、小川となり、河となり、次第に大河となり、川底の大きな石動かすように、同じ思いを持つ皆さんとつながって、社会を動かしていきたいと思います。そして、障害者の青年期教育年限の延長という課題が社会全体のものになることを願っています。

どうかあなたの力を貸してください。あなたの熱い思い、温かいご支援をお待ちしております。

▼よくあるご質問

Q.支援の金額は途中で変更できますか?

A.金額の変更は可能ですが、一度解約をいただき、改めてお申込みいただく必要がございます。

簡単な手続きですのでよろしくお願いいたします。

【支援者向け】継続寄付のコース変更 https://faq.readyfor.jp/--61950234e3b83c001dde42fc

Q.毎月の引き落とし日はいつですか?

A.決済はお申し込み時に即時初回の決済が行われ、翌月以降は毎月10日に行われます。

【支援者向け】継続寄付の決済タイミングについて https://faq.readyfor.jp/--61950234e3b83c001dde42f9

Q.領収書はもらえますか?

A.READYFORのシステムを通じて「支援証明書」を発行いただけます。領収書が必要な方は弊法人までお問い合わせください。

【領収書についてのガイドライン】 https://legal.readyfor.jp/guidelines/contribution/receipt/

【支援者向け】支援証明書の発行 https://faq.readyfor.jp/--612e34a2ca0494001fc90968

Q.いつでも解約できますか?

A.はい。継続寄付はご自身でマイページからいつでも停止できます。

<留意事項>

・ご支援にあたり、利用可能な決済手段はこちらをご覧ください。

・本プロジェクトでは、お1人様1コースへの支援となります。複数コースへのご支援は出来かねますのでご了承ください。

・本プロジェクトでは、毎月の継続的なご支援を募集しています。初回ご支援時に1回目の決済が行われ、翌月以降は毎月10日に決済が行われます。ご支援に関するご質問は、こちらをご覧ください。

・ご支援確定後の返金は、ご対応致しかねますので何卒ご了承ください。翌月以降のキャンセル(解約)については、こちらをご覧ください。

・コースを途中で変更することはできません。お手数をおかけしますが、一度支援を解約していただき、ご希望のコースに改めてご支援ください。支援の解約方法は、こちらをご覧ください。

・ ご支援完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合があります。

- 寄付金が充てられる事業活動の責任者:

- 佐久間 徹(特定非営利法人みやぎ学びの作業所ネットワーク・ラルゴ)

- 団体の活動開始年月日:

- 2018年4月1日

- 団体の法人設立年月日:

- 2016年3月3日

- 団体の役職員数:

- 5〜9人

活動実績の概要

2016年3月3日に特定非営利法人みやぎ学びの作業所ネットワーク・ラルゴ(NPO法人ラルゴ)を設立。2018年4月1日に自立訓練(生活訓練)事業所きおっちょらを開設。 青年たちの学びの場として事業を継続し、今年、2025年4月1日8年目のスタートを切った。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

きおっちょらは、特定非営利法人みやぎ学びの作業所ネットワーク・ラルゴ(NPO法人ラルゴ)が運営する自立訓練(生活訓練)事業所です。 代表理事・所長 佐久間 徹

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

きおっちょらは、特定非営利法人みやぎ学びの作業所ネットワーク・ラルゴ(NPO法人ラルゴ)が運営する自立訓練(生活訓練)事業所です。 代表理事・所長 佐久間 徹

障がい者がより豊かに生きられる社会を!みらせんサポーター募集!

#子ども・教育

- 総計

- 37人

心理専門職による「心のケア」を、必要な人に無料で届けたい

#子ども・教育

- 総計

- 11人

制度化に取り残された障害児の為の施設訪問アドボカシー活動

#地域文化

- 総計

- 3人

学校や仕事をやめて行き場を失った若者たちを支えたい

#子ども・教育

- 総計

- 5人

障がいを持つ方々が参加するバンドの発表の機会を増やしたい

#子ども・教育

- 総計

- 0人

夜の世界で孤立・困窮している女性たちに、必要な支援を届けたい

#医療・福祉

- 総計

- 163人

【サポーター募集】鹿児島県に民間DVシェルターを継続的に運用する

#まちづくり

- 総計

- 29人