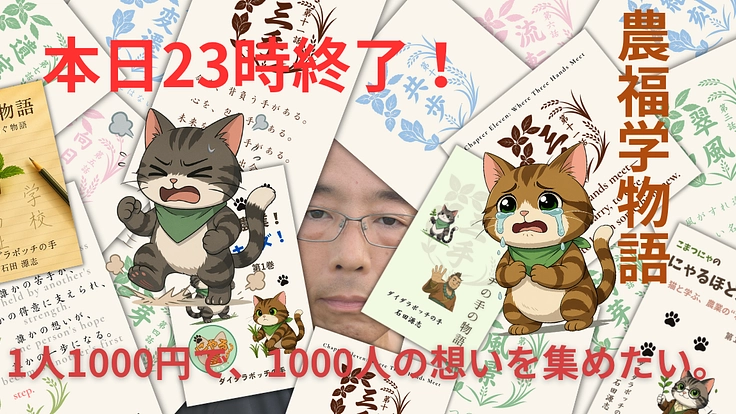

農福学連携から生まれる物語を、かたちに。設備導入にご支援を

支援総額

目標金額 1,000,000円

- 支援者

- 10人

- 募集終了日

- 2025年7月28日

埼玉おもちゃ美術館 子育て支援のためのバス増便にご支援を!

#地域文化

- 現在

- 255,000円

- 支援者

- 16人

- 残り

- 1時間

たった7人でも夢は叶う!玉村ミニバレークラブ、2度目の全国大会へ!

#子ども・教育

- 現在

- 67,000円

- 支援者

- 12人

- 残り

- 2日

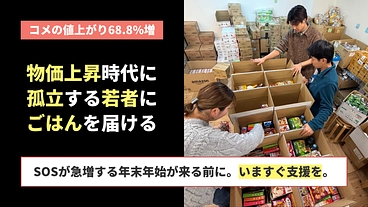

物価高でごはん食べられない若者に今すぐ食糧を|緊急支援2025冬

#子ども・教育

- 現在

- 11,885,000円

- 寄付者

- 323人

- 残り

- 28日

「肢体不自由があっても、思いっきりスポーツをエンジョイしたい!!」

#スポーツ

- 現在

- 436,000円

- 寄付者

- 31人

- 残り

- 9日

ごかつら池どうぶつパーク|命を守り、次世代へ繋ぐ小さな動物園の挑戦

#観光

- 現在

- 5,874,000円

- 支援者

- 370人

- 残り

- 35日

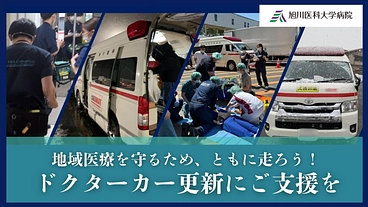

地域医療を守るため、ともに走ろう|ドクターカー更新プロジェクト

#医療・福祉

- 現在

- 8,455,000円

- 寄付者

- 277人

- 残り

- 28日

2026 アルペンU16チームとともに日本スキー界の未来を変える!

#スポーツ

- 現在

- 800,000円

- 支援者

- 55人

- 残り

- 52日

プロジェクト本文

農業・福祉・教育が手を取り合い、一つの「物語」をつくるプロジェクトが、静岡・浜名湖のほとりで動き出しました。

ミントを育てる農家、それを加工する福祉施設、商品を企画する高校生── 関わるすべての人が“登場人物”になれる取り組みです。

あなたもその一人になってくれませんか?

※支援者全員のお名前を公式サイトに掲載します。

誰かの苦手が、

誰かの得意に支えられ、

誰かの想いが、

誰かの一歩になる。

この言葉が、私たちのプロジェクトの理念です。

「農福学物語(のうふくがくものがたり)」という言葉を、聞いたことはありますか?

──たぶん、ほとんどの人が「初めて聞いた」と言うでしょう。

でも、もしも少しだけ時間があれば、 どうかこの言葉に、耳を澄ませてみてください。

農業と、福祉と、教育。

この三つが、手を取り合うことで生まれる、小さな物語があります。

それが、私が今、ここから始めようとしている

**「農福学物語」**というプロジェクトです。

私の本業は、農家です。

静岡県・浜名湖のそばで、もう30年以上、畑とともに生きてきました。

でも、ただ作って売るだけの農業には、限界があります。

いくら立派に育てても、相場に翻弄され、収入は安定しない。

どれだけ手をかけても、値段は自分で決められない。

そして何より、誰の役に立っているのか、分からなくなる瞬間がある。

そんな現実の中で、私は何度も心が折れかけました。

けれど、踏みとどまるたびに、同じ問いが湧いてきたのです。

「農業を、もう一度“人の役に立つ場所”に戻せないだろうか?」

私は考えました。

ただ育てるだけではなく、つながる農業を。

ただ売るだけではなく、伝える農業を。

収穫体験、学習支援、障がい者就労支援施設との協働、 高校生との商品開発──

一見バラバラに見える取り組みの根っこには、

すべて、**“人とのつながり”**がありました。

誰かと笑って収穫すること。

一緒に悩んで商品を考えること。

苦手な作業を無理にさせず、それでも“関わる”という場を作ること。

そこに、私は**「意味のある農業」**のかたちを見ました。

そして、ようやくたどり着いたのが **「農福学連携」**という考え方です。

でも、正直に言えば──この言葉だけでは、伝わらないんです。

「農福連携」は、国の制度としても支援されています。

人手不足の農業と、働く場を探す福祉の現場をつなぐ仕組みです。

合理的で、現実的で、実はとても素晴らしい。

でも、制度の説明では、心は動かない。

文字だけでは、熱も想いも、届かない。

だから私は、決めました。

「制度ではなく、物語で伝えよう」と。

障がい者施設の皆さんと取り組んだ染物。 高校生と共に考えた、浜名湖育ちのミントのお菓子。

農家として、地域の大人として、若い世代や弱い立場の人たちと向き合って見えてきた風景。

それらすべてを「支援」ではなく、「物語」として残したい。

その想いから、「農福学物語」は始まりました。

noteで記事を書き、Kindleで本を出し、 詩をつくり、写真にのせてInstagramに投稿し、

PinterestやSUZURI、BASEショップなど、複数の場所で発信を続けてきました。

でも、これはまだ**「発信」**です。

今回はそこからもう一歩、踏み出したい。

だから──初めて、クラウドファンディングを立ち上げました。

今回の目的は、物語を「かたち」にすること。

ポストカード、染め物、ミント製品のプロトタイプ──

すべては、「農福学物語」の第一歩を“見える形”で残すためのものです。

いま、ここでこの土台が整えば、

次に続く人たちの背中を、少しだけ押すことができるかもしれない。

「農福学連携? 面白そうだな」

「うちでもやってみようか」

そんなふうに思ってもらえるモデルを作ること。

それが、今回の挑戦のすべてです。

どうか、検索してみてください。

**「農福学物語」**で。

きっと、あなたの目にも、何かが残るはずです。

そして、できればその続きを、あなたの手で──

一緒に、物語の登場人物になってください。

🌱 この物語を、あなたの手で動かしてください。

🟩 プロジェクトの目的

本プロジェクトは、農業と福祉の現場をつなぎ、将来的には教育とも連携しながら、地域の新たな価値を生み出す「農福学連携」の実践です。

今回は、その第一歩として、就労支援施設と連携した加工品開発の準備と、活動を支えるための基盤づくりにご支援をお願いしています。

🟩 支援をお願いする理由

「農福連携」は全国のさまざまな現場で実践され、福祉の現場に新たな役割や可能性を生み出しています。 実際に多くの場所で、農作業が生活リズムの確立や就労訓練として活用され、成果を上げています。

私たちの取り組みも、そうした連携の延長線上にありますが、今回は「できる作業をお願いする」だけではなく、一緒に一つのものを創り上げることを目指しています。

たとえば、今回のプロジェクトでは、小松菜の廃棄部位を活かした染め物という新しいアイデアを、福祉施設と協力してかたちにしていきます。 協働によって“意味のある商品”を作る──そんな挑戦に、ぜひお力を貸していただければ幸いです。

私は静岡県浜名湖のそばで、30年以上にわたり農業を続けてきました。

現在、障がい者就労支援施設と連携しながら、農作業の一部を施設に業務委託する体制を整え、まもなく実施を開始します。

また、農作業の中で生まれる副産物を活かした加工品の開発にも、いままさに着手しようとしています。 小松菜の整理作業で出る残渣──これまで捨てていた部分を活かして、染料として活用できないか。 そんな発想から生まれたのが「小松菜染め」の試みです。 この挑戦は、障害者就労支援施設B型「ひまわり受産所」との連携により、試作準備が進んでいる段階にあります。 今後は施設内での作業として本格化し、オリジナル製品として展開していくことも視野に入れています。

また並行して、浜名湖で育てた特許ミントの施設での乾燥体制の構築も始まりました。 こちらはOEM加工による商品展開を見据えた取り組みで、香りという地域資源を活かした新たなチャレンジです。

とはいえ、現実には昨年の記録的不作の影響が大きく、現在も経営の立て直しを続けている最中です。

コロナ不況、物価高、気象変動、最低賃金の上昇──どれもが個人農家に重くのしかかっています。

本来であれば自分で揃えるべき機材でさえ、十分に確保できないというのが正直なところです。

今回のクラウドファンディングは、こうした**“現場で実際に動き出すための土台”**を整えることが目的です。 必要な初期設備や試作資材を確保し、まずは福祉施設と共に商品化の第一歩を踏み出します。

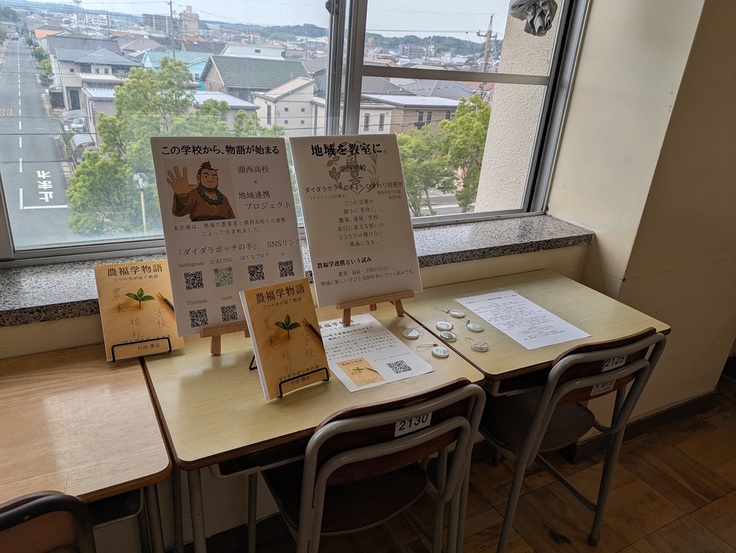

そしてその次の段階として、高校との連携も始まろうとしています。 若い世代と地域の未来をつなぐこと──それは、このプロジェクトのもう一つの軸です。 現在、連携の中心にいるのが、理解ある校長先生と、今春卒業を迎える高校3年生たちです。 彼らが在学している今この瞬間に、最初のかたちを示すことができなければ、 これまで関わってくれたすべての人に申し訳が立たない。そんな思いがあります。

この取り組みは、単年度で終わらせるものではありません。 けれど、「今しかないタイミング」だからこそ、動かさなければいけない理由があります。 今回のクラウドファンディングは、その一歩目を共に踏み出すための大切な準備です。

どうかご支援をよろしくお願いいたします。

ひまわり授産所様

🟩 農福学連携とは

本プロジェクトは、「農業 × 福祉 × 学校」の三者が協力し合い、地域の新たな価値を創出する“農福学連携”の実践です。

農業の担い手不足、福祉現場の仕事創出、そして地域との接点を模索する教育現場。それぞれが抱える課題を共有し、それぞれの強みを活かして連携することで、持続可能な地域の仕組みをつくろうとしています。

その象徴的な第一歩が、今回の「ミント加工品」と「小松菜染め」の取り組みです。

高校の学園祭で展示させていただきました。

🟩 なぜ小松菜染めなのか?

小松菜染めのアイデアは、私自身が日々行っている小松菜の整理作業の中から生まれました。

廃棄されていた葉の部分に着目し、「何かに使えないか」と考える中で、染色という方向に可能性を感じました。

現在は、自分自身で染まり具合や素材の選定などを試行錯誤している段階です。 ある程度安定した方法が見えてきた段階で、障害者就労支援施設B型「ひまわり受産所」との連携のもと、実際の作業として展開していきたいと考えています。

この方法は、比較的ローコストで取り組むことができるため、将来的には、施設自身のアイテムとして展開できる可能性もあるのではないかと感じています。 福祉現場での新たな作業の選択肢としても、地域資源の活用例としても、価値ある取り組みに育てていければと思います。

🟩 なぜミントの加工品なのか?

私たちが育てているミントは、浜名湖畔の気候に合わせて独自に育成されたオリジナル品種であり、その香り高さと清涼感には定評があります。これらのミントは、特許技術に基づいて生み出された個体であり、特許保持者である佐々木優氏とのライセンス契約により育成・活用が許諾されています。

ミントの特許を開発した佐々木優氏は、本プロジェクトに対して深い理解と期待を寄せてくださっています。以下に、佐々木氏からの応援メッセージをご紹介します:

【石田氏との出会いと私の想い】

某SNSで偶然出会い。何者かもわからない私の研究のことに耳を傾けてくれ、ライセンス契約をしてくれました。言わずもがな、石田氏が現在も第一号ライセンシー(契約者)です。流石に特許技術なため高度です。それでも諦めずチャレンジしてくれ、2つのミントができました。私の特許の性質上、新品種を意図的に作る方法なので。それから生まれた石田氏のミントも特許権の対象となりつつ、他にはない香りの系譜を刻んでいます。本来であれば育種法は国の研究機関で生まれるものです。私はそれを独自の考え方や見方から18年かけて開発してきました。今では間もなく3件目の特許に挑みます。これも一重に石田氏のサポートあってこそです。応援よろしくお願いします。

[ハーブの育種法 特許第7385070号]

この特許ミントを活用した加工品を開発することで、農業に新たな付加価値を与え、福祉現場にも作業工程を分担するチャンスを提供したいと考えています。

ミントの加工には専門的な設備・衛生管理が必要となるため、今回はOEM業者との連携で進めますが、ゆくゆくはその一部を地域に還元できる体制を整えることが目標です。

また、ミントは将来的に浜名湖周辺の特産品として育て、地域創生につなげる構想を持っています。農福学連携の中核をなす存在として、栽培から商品化までのプロセスを共有し、地域全体で育てていく象徴的な作物です。

「このクラウドファンディングの期間中にも、私たちは3冊の本を出しました。

🟩 資金の使い道

■ 返礼品の製作・発送にかかる費用・ポストカードおよび冊子の印刷・製本費用・小松菜染め製品に関わる素材の調達費、染色試作費・発送・梱包に関する資材費、送料等

■ クラウドファンディングに関する手数料等・READYFORのシステム利用料および決済手数料(合計で約17万円を予定)

■ 今後の展開に向けた設備整備費・物語や活動の記録・発信のための機材購入 - ノートパソコン(動画編集やSNS活用を想定)約20万円 - デジタルカメラ(活動記録や製品撮影用)約10万円 - 3Dプリンター(試作品制作用途)約10万円 - シルクスクリーン印刷機材 約10万円

■ ミント加工品の試作・検討費用(約20万円)・OEM業者との協力による、衛生管理に配慮した試作品製作、サンプル調達など

なお、全体にかかる費用の一部については、自己資金(約30万円)を充当する予定です。ご支援金は、返礼品関連費用・ミント加工品の試作費・クラウドファンディング手数料など、プロジェクトの要となる部分に優先的に活用し、その他の不足分については自己資金で補います。

特に今回のプロジェクトでは、「小松菜染め」という新たな挑戦に加え、「農・福・学」それぞれの現場で紡がれてきた言葉や物語を、形にして届ける活動に力を注いでいます。試行錯誤を重ねながら、地域ならではの価値を見出し、全国へ発信するための第一歩として、どうか応援をお願いいたします。

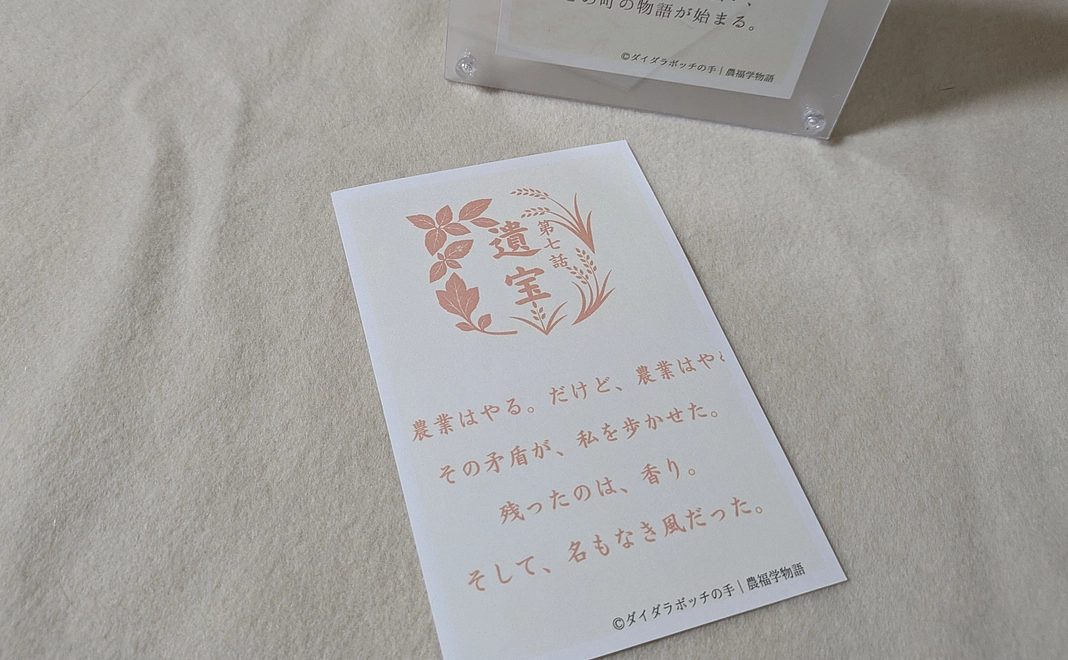

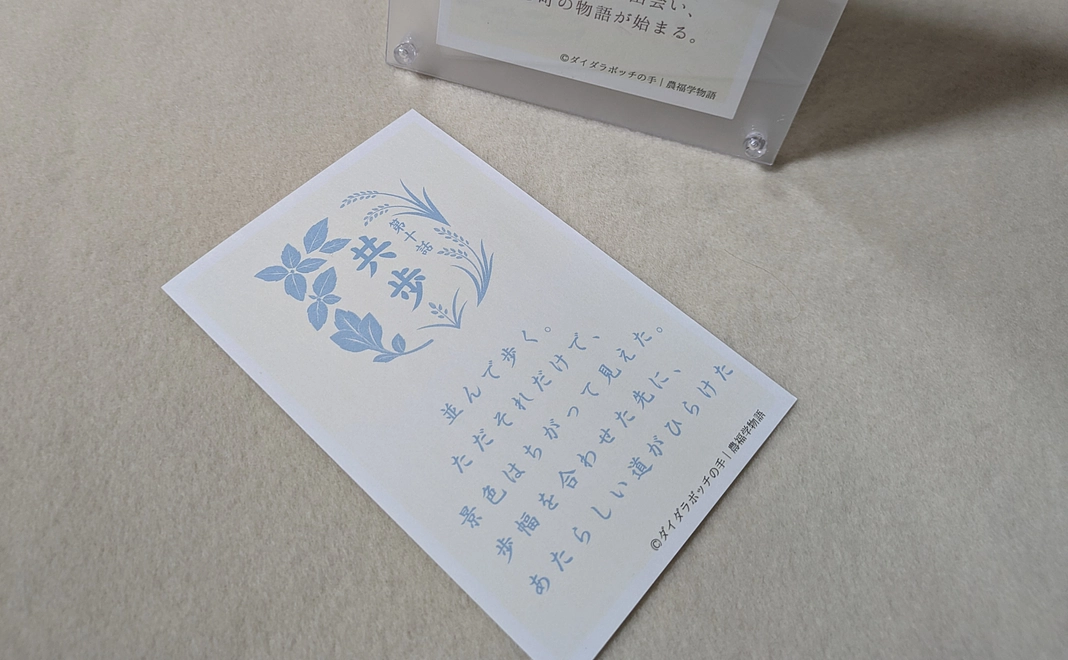

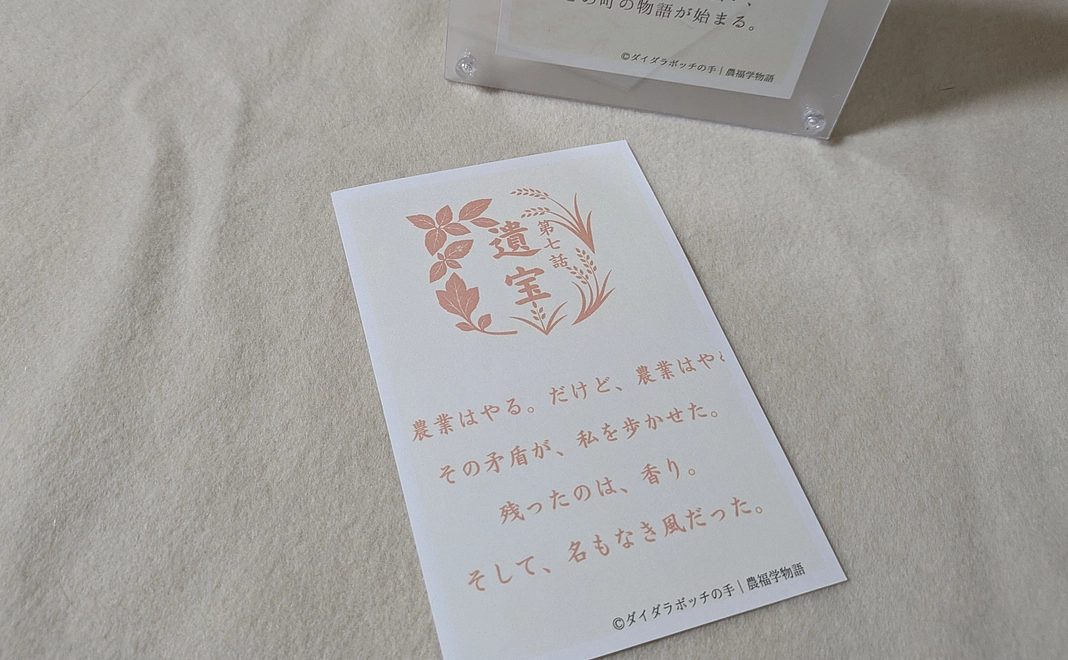

🟩 返礼品について

今回ご支援いただいた方には、「農福学連携」プロジェクトの世界観をそのまま形にした オリジナルポストカード をお届けします。

このポストカードには、現在Kindleで電子書籍として公開されている 『農福学物語』に収録された“物語詩”の一編(ショートバージョンなどの変奏詩)が印刷されています。

『農福学物語』は、今回のプロジェクトをテーマにした物語作品です。 現在公開されているのは「序章」にあたるもので、 農業・福祉・教育が連携する以前の背景や出会いを描いた内容となっています。 この詩群にはいくつかの形式 (超ショート/ショート/中詩/本編)がありますが、 返礼品にはそのうちの一編が印刷されたポストカードをお送りします。

【ナンバリングについて】

各ポストカードには 通し番号 を入れ、ランダムでお届けします。 ※12枚セットでご支援いただいた方には、 各話・表紙それぞれに個別ナンバリングされた 「同じ番号」で揃えた12枚セット(例:No.023セット)をお届けします。 単品ランダム発送とは異なり、コレクション性の高い仕様となっております。

また、初期ナンバー(No.001〜No.003など)は制作者の手元に保存し、希少価値を担保します。 すべての返礼品には、感謝の気持ちを込めた 手紙(またはプリントメッセージ) を同封させていただきます。 このプロジェクトは、物語から生まれた活動です。 返礼品は単なるグッズではなく、 あなたと私たちをつなぐ “物語の断片” としてお届けします。

【プレミアムコース:小松菜染めについて】

今回のリターンには、1万円のプレミアム支援として、 「小松菜染め」のプロトタイプを同封する特別なコースもご用意しています。

現在、小松菜染めは試行錯誤の段階にあります。 染まり具合や素材との相性が難しく、安定した結果が得られていないのが現状です。 成功事例はあるものの、具体的なレシピや手法が公開されていないため、 自らの手で試験を重ねながら最適な方法を模索しています。

それでも── 小松菜という日常の作物から、新しい表現を生み出すことに挑む。 その過程自体を価値と捉え、共に歩んでくださる方への特別なお礼として、 このプロトタイプをお届けいたします。 未完成であるがゆえの、一期一会の一枚。 どうか、挑戦の証としてお受け取りください。

そして、今回ご支援いただいたすべての方(記名希望者のみ)のお名前やハンドルネームを、 『農福学物語』公式サイト内にて特設ページを設け、掲載させていただきます。

そこには「この物語に関わってくださった、すべての登場人物の名前」として、 あなたのお名前を刻ませていただきます。

匿名でも、ハンドルネームでも構いません。 あなたも、この物語のひとりの登場人物として、どうか名を連ねてください。

🟩 今後のスケジュール(予定)

8月上旬:クラウドファンディング終了、(早期入金オプション適用)

8月中旬:機材購入・制作開始、B型事業所との連携本格化

8月下旬〜9月上旬:返礼品の発送スタート(順次対応)

9月以降:活動報告と次回プロジェクト(農福学連携 本格版)準備へ

※クラウドファンディング終了後は、Readyfor上の活動報告ページに加え、Instagram(@ダイダラボッチの手)などのSNSでも進捗をご報告いたします。※次回のクラウドファンディングでは、地域の高校との本格的な連携を予定しています。若い世代のアイデアや意見を取り入れた加工品の開発を中心に据え、より広い層との“共創”を目指します。

🟩 これからの展望

今回のクラウドファンディングは、あくまで「はじまり」にすぎません。

今後は地域の高校との本格的な連携を軸に、若い世代の視点を取り入れながら、加工品や物語作品の開発を進めていく予定です。

農業は、地域の資源と季節を預かる営みとして現場を提供します。福祉は、人の多様な可能性を引き出す力として作業工程を支えます。教育は、未来を担う若者たちが社会とつながる場としてアイデアと問いを投げかけます。この三者が、それぞれの立場から協力し合うことで、地域の中に新たな役割と希望を生み出していきたいと考えています。

たとえば──ミントは浜名湖の新たな香りとして特産品へ、小松菜染めは地域の誇りとして日常に寄り添うプロダクトへ。農福学の取り組みそのものが、一つのブランドとして育っていく未来を目指しています。一つひとつの挑戦は小さくても、やがて大きな物語となるように──。その歩みを、ぜひ見守っていただけたら嬉しいです。

本プロジェクトは、将来的な農業・福祉・教育の連携強化を見据えた準備段階として、 まずは私たち自身の足元を整えることを目的としています。

今回の取り組みにあたっては、障害者就労支援施設B型「ひまわり受産所」様より、プロジェクトへの関与と名称掲載について正式なご承諾をいただいております。

なお、地域の教育機関とも、今後の連携に向けた意向の共有は進んでおり、 段階的に取り組みを本格化させていく予定です。

ただし、現時点ではクラウドファンディングに関する運営・責任の主体はあくまで私個人にあります。

🟩 プロフィール

「農業者/農副学連携発起人」

石田源志(いしだ・げんじ)と申します。

静岡県・浜名湖のほとりで、小松菜やミントの栽培を中心に、30年以上にわたり農業を営んできました。

現在は農業の枠を超え、福祉や教育と連携した「農副学連携」という取り組みに挑戦しています。 地域の高校や障がい者就労支援施設と協力しながら、農作業の一部を共に行い、農産物やその副産物を活かした“新たな価値”をつくり出す試みに取り組んでいます。

この活動の一環として、言葉と物語の力を活かした「農副学物語」プロジェクトを立ち上げ、詩や物語を通じて取り組みの本質を伝える発信も行っています。

また、私は長年、学校教育との関わりも大切にしてきました。 小学校ではPTA副会長・会長を1期ずつ、高校では副会長を2期・会長を1期務め、現在も顧問として6期目を迎えています。 これは、コロナ前に全行事を経験した立場として、コロナ明けに行事を再開する際の助言役を求められ、引き続き地域に関わっているためです。 あわせて、小学校の収穫体験の受け入れは11年目、学校給食への納品も11年継続しています。

SNSでは「ダイダラボッチの手」という名で活動しており、Instagramやnoteなどを通じて、現場の声や物語を届けています。 このクラウドファンディングは、そうした“物語の実装”に向けた第一歩。 どうか、応援よろしくお願いいたします。

- プロジェクト実行責任者:

- 石田 源志

- プロジェクト実施完了日:

- 2025年9月30日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

このプロジェクトは、静岡県浜名湖周辺で農業を営む私(石田源志/活動名義「ダイダラボッチの手」)が中心となって、地域の高校・就労支援施設と連携しながら取り組む「農福学連携」プロジェクトの土台づくりです。 具体的には: 私がプロジェクト全体の企画・運営・監修を担当します。 高校生と共にアイデアを練り、デザインや物語表現を制作。 障害者就労支援施設がミントの乾燥・小松菜染めなどの加工を担当。 私が返礼品の最終調整・発送管理を行います。 資金の使い道 ご支援いただいた資金は、今後の「農福学連携」の基盤づくりとして、以下の用途に活用させていただきます。 ■ 1. 返礼品制作および発送費(13万円) 小松菜染め試作品の制作・材料費 ポストカード印刷、冊子印刷 包装・梱包・送料など ■ 2. 物語・商品開発・表現のための機材整備(50万円) ノートPC(物語制作、デザイン編集など) … 約20万円 デジタルカメラ(撮影・発信用) … 約10万円 シルクスクリーン機材(小ロット印刷対応) … 約10万円 3Dプリンター(立体的な試作品制作用) … 約10万

リスク&チャレンジ

- プロジェクトに必要な金額と目標金額の差額について

- 本プロジェクトに必要な総費用は、およそ130万円を想定しています。 このうち、設備導入や加工品の試作、返礼品制作・発送、クラウドファンディング手数料などを含めた100万円分について、みなさまのお力をお借りしたく、本プロジェクトを立ち上げました。 残りの費用(約30万円)については、自己資金を投じて対応する予定です。 ご支援によって、まずはこの挑戦を確実に形にし、次の展開へとつなげていけたらと考えています。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

静岡県浜名湖の近くで小松菜とミントを栽培する専業農家です。農業歴は30年以上。 現在、「農副学連携」として農業・福祉・学校をつなぎ、地域の新しい仕事や価値づくりに挑戦中です。 地元高校との連携や、小松菜染め・ミント加工を通じたプロジェクト『農副学物語』を展開中。 本クラウドファンディングは、その土台を築く最初の一歩。物語のある返礼品を通して、地域再生の挑戦をぜひ応援してください。 Instagram https://www.instagram.com/daidarabottinote/ note https://note.com/daidara_hand BASE(公式サイト) https://daidarahand.base.shop/ ※現在構築中です 農業という枠にとらわれず、 地域と人の力で“働くことの価値”を再構築していく挑戦です。 どうか応援をよろしくお願いいたします

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

1,000円+システム利用料

感謝の手紙①

こちらは、返礼品という形ではなく、

このプロジェクトへの共感・応援のお気持ちを支えてくださる方への支援枠です。

ご支援くださった方には、「農福学物語」ポストカードの裏面に、手書きの感謝メッセージを記して、

一枚ずつ丁寧にお届けします。

これは、単なるお礼ではなく、**このプロジェクトの一歩に寄り添ってくださった方への証(あかし)**です。

どうか、その一枚を通じて、私たちの想いや取り組みの背景を感じ取っていただけたら嬉しいです。

※この「農福学物語」の世界に、あなたのお名前(またはハンドルネーム)を「登場人物」として刻みます。公式サイトの特設ページにてご紹介予定です(ご希望の方のみ・匿名可)。

- 申込数

- 8

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

3,000円+システム利用料

感謝の手紙②

こちらは、返礼品という形ではなく、

このプロジェクトへの共感・応援のお気持ちを支えてくださる方への支援枠です。

ご支援くださった方には、「農福学物語」ポストカードの裏面に、手書きの感謝メッセージを記して、

一枚ずつ丁寧にお届けします。

これは、単なるお礼ではなく、**このプロジェクトの一歩に寄り添ってくださった方への証(あかし)**です。

どうか、その一枚を通じて、私たちの想いや取り組みの背景を感じ取っていただけたら嬉しいです。

※この「農福学物語」の世界に、あなたのお名前(またはハンドルネーム)を「登場人物」として刻みます。公式サイトの特設ページにてご紹介予定です(ご希望の方のみ・匿名可)。

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

1,000円+システム利用料

感謝の手紙①

こちらは、返礼品という形ではなく、

このプロジェクトへの共感・応援のお気持ちを支えてくださる方への支援枠です。

ご支援くださった方には、「農福学物語」ポストカードの裏面に、手書きの感謝メッセージを記して、

一枚ずつ丁寧にお届けします。

これは、単なるお礼ではなく、**このプロジェクトの一歩に寄り添ってくださった方への証(あかし)**です。

どうか、その一枚を通じて、私たちの想いや取り組みの背景を感じ取っていただけたら嬉しいです。

※この「農福学物語」の世界に、あなたのお名前(またはハンドルネーム)を「登場人物」として刻みます。公式サイトの特設ページにてご紹介予定です(ご希望の方のみ・匿名可)。

- 申込数

- 8

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

3,000円+システム利用料

感謝の手紙②

こちらは、返礼品という形ではなく、

このプロジェクトへの共感・応援のお気持ちを支えてくださる方への支援枠です。

ご支援くださった方には、「農福学物語」ポストカードの裏面に、手書きの感謝メッセージを記して、

一枚ずつ丁寧にお届けします。

これは、単なるお礼ではなく、**このプロジェクトの一歩に寄り添ってくださった方への証(あかし)**です。

どうか、その一枚を通じて、私たちの想いや取り組みの背景を感じ取っていただけたら嬉しいです。

※この「農福学物語」の世界に、あなたのお名前(またはハンドルネーム)を「登場人物」として刻みます。公式サイトの特設ページにてご紹介予定です(ご希望の方のみ・匿名可)。

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

プロフィール

静岡県浜名湖の近くで小松菜とミントを栽培する専業農家です。農業歴は30年以上。 現在、「農副学連携」として農業・福祉・学校をつなぎ、地域の新しい仕事や価値づくりに挑戦中です。 地元高校との連携や、小松菜染め・ミント加工を通じたプロジェクト『農副学物語』を展開中。 本クラウドファンディングは、その土台を築く最初の一歩。物語のある返礼品を通して、地域再生の挑戦をぜひ応援してください。 Instagram https://www.instagram.com/daidarabottinote/ note https://note.com/daidara_hand BASE(公式サイト) https://daidarahand.base.shop/ ※現在構築中です 農業という枠にとらわれず、 地域と人の力で“働くことの価値”を再構築していく挑戦です。 どうか応援をよろしくお願いいたします