寄付総額

目標金額 4,500,000円

- 寄付者

- 146人

- 募集終了日

- 2025年9月11日

北海道の医療の未来を担う、若き人材育成プロジェクトにご寄附を。

#医療・福祉

- 現在

- 4,749,000円

- 寄付者

- 146人

- 残り

- 30日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,265,000円

- 寄付者

- 2,838人

- 残り

- 30日

奨学金の原資が不足しています│未来応援奨学金にいがた2025

#地域文化

- 現在

- 1,723,000円

- 支援者

- 88人

- 残り

- 30日

入院する子どもたちを笑顔に!ファシリティドッグ育成基金2025

#子ども・教育

- 現在

- 6,746,000円

- 支援者

- 535人

- 残り

- 26日

#みんなで届ける介助犬|介助犬と共に笑顔で暮らせる人を増やしたい。

#医療・福祉

- 現在

- 611,000円

- 寄付者

- 71人

- 残り

- 35日

FRTD RESCUEが八丈島を支援する!

#台風

- 現在

- 714,000円

- 支援者

- 32人

- 残り

- 36日

プロジェクト本文

|達成のお礼とネクストゴールについて

80名を超える多くの方々からのご支援により、開始から37日で目標金額の450万円を達成することができました。皆様のご支援に、医局員一同心より御礼申し上げます。

クラウドファンディング開始当初は目標の達成を信じておりましたが、その一方で「本当に達成できるのだろうか」との不安も大きかったのを記憶しております。しかしながら、多くの方々の応援やご支援に支えられながら、無事に目標達成に到達する日を迎えることができました。

皆様もご存じの通り、このクラウドファンディングの目的は目標金額に達することではなく、ご支援を基にデンタルフォトニクスを応用したう蝕診断・治療法を普及させていくこと、そしてより良い方法を研究・開発することです。そうした意味合いでは、北海道大学歯科保存学教室はようやくスタートラインに立ったとも捉えられます。

そして、残り20日という期間ですが、690万円として「ネクストゴール」を設定いたしました。ネクストゴールまでの資金については、405nmのバイオレットライトにて同定した細菌を高精度に除去するための、歯科用マイクロスコープ「FLEXION マイクロスコープLIGHT」の導入に資金を充てさせていただきます。

<資金用途概算>

歯科用マイクロスコープの導入費 約180万円

諸経費(手数料等を含む) 約60万円

バイオレットライトにて細菌を同定したとしても、肉眼ではそれらを確実に除去することは困難であることから、マイクロスコープなどでの拡大視野にて除去することが望ましいと考えます。さらに「FLEXION マイクロスコープLIGHT」は小型の歯科用マイクロスコープであり、小回りが利くことからマイクロスコープ初心者であっても使用しやすい設計となっております。したがって本機の導入により、さらに多くの方へのPBCDの普及が可能になると考えております。

一方、ネクストゴールに到達しなかった場合には、ご支援を「う蝕原因菌に対するゲノム解析」に資金を充てさせていただきます。我々は、う蝕原因菌の遺伝子情報を基に、それらを光にて特定する「蛍光プローブ」の開発を計画しています。遺伝子情報を基に、う蝕原因菌が共通して持つ物質を明らかにすることができれば、それを標的とすることで高感度の蛍光プローブ開発が期待できます。

しかしながら、う蝕の診断・予防・治療は未だ発展途上段階にあります。デンタルフォトニクスの発展により、う蝕治療の現状を打開し革新を生じさせるためには皆様のご支援が不可欠です。引き続きのご支援、何卒よろしくお願い申し上げます。

2025年8月22日 追記

友清 淳

はじめに

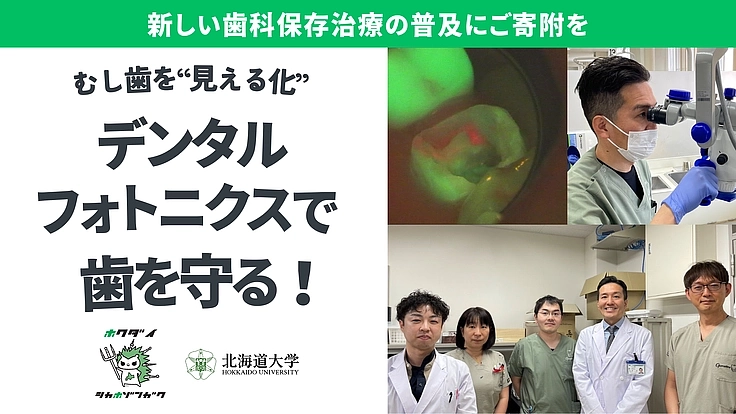

北海道大学歯科保存学教室では、できるだけ歯を削らず、歯の寿命を延ばす研究を続けています。現在取り組んでいるのは、むし歯の原因となる細菌の存在を光で示す技術の開発・普及です。

これまでのむし歯治療は、どこまで削るべきかという判断が歯科医師の経験や感覚に委ねられてきました。

私たちは、光工学(フォトニクス)を応用することで、より客観的な判断を支援し、健康な歯をできる限り残すという新しい治療のかたちを目指しています。

この技術を多くの歯科医師に届けるため、今回のクラウドファンディングでは、教育プログラムの整備や専用機器の導入支援を目的としています。

新しい歯科医療の選択肢が広がるよう、研究の現場から第一歩を踏み出します。

みなさまのご支援を、どうぞよろしくお願いいたします。

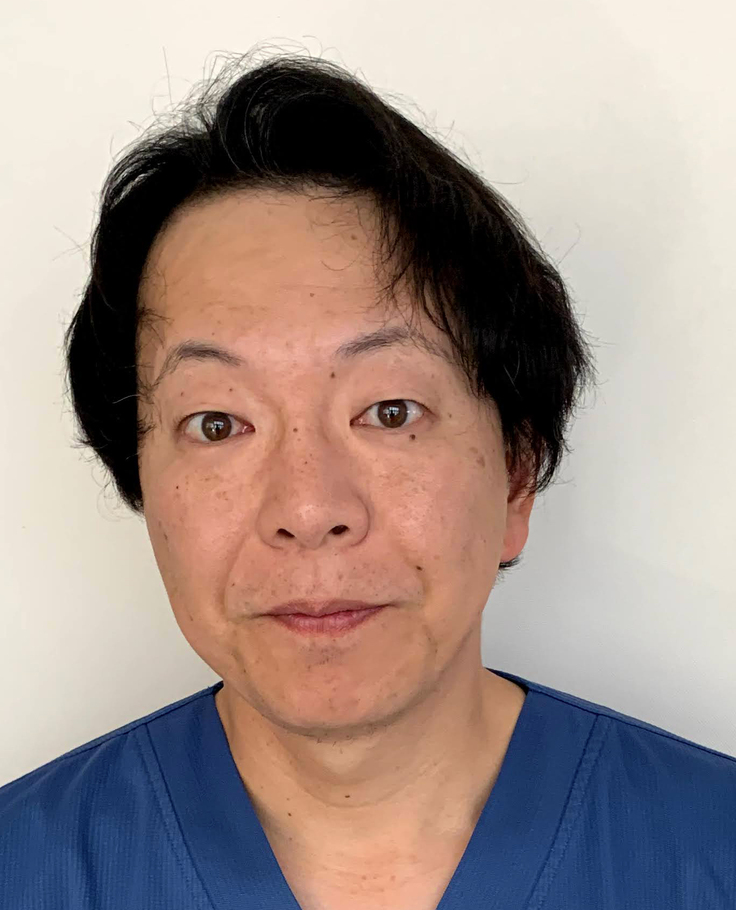

北海道大学歯科保存学教室 教授

友清 淳

はじめに~ むし歯(う蝕)とは~

ページをご覧いただきありがとうございます。北海道大学歯科保存学教室 教授 友清 淳です。

北海道大学歯科保存学教室では、健康な状態で歯を長く「保存」することを目的として診療・研究に取り組んでいます。

私自身も、歯学部卒業時より国内外にて歯に関する再生研究に長年従事し、iPS細胞を応用した歯の再生などにも取り組んできました (Tomokiyo A et al. 2017)。また再生研究以外にも、歯科材料研究や歯科治療研究など幅広く研究を実施して来ました。

むし歯に対しても様々な研究を実施しており、むし歯の硬さの数値化やむし歯抑制効果を持つ物質の同定を行ってきたほか、むし歯の原因となる細菌を「見える化」することで、確実に除去する研究を進めています。

|歯の構造とむし歯(う蝕)について

歯は、歯ぐきの上に出ていて口の中に見える部分(歯冠)と、歯ぐきやあごの骨の中に埋まっている部分(歯根)から構成されています。歯冠の表面はエナメル質で覆われており、その内側に象牙質、さらにその奥には歯髄(神経)があります。

その歯に対し、口の中にいる【細菌】が作り出す【酸】によってエナメル質や象牙質が溶け出している状態を"むし歯"と呼び、一般的には歯の表面が白く濁ったり、黒ずんで穴が開いたりしてしまいます。そして、むし歯が歯髄の近くまで進行すると、痛みを伴うようになります。

う蝕(うしょく)は、むし歯の医学的な名称です。

むし歯(う蝕)治療の現状と課題

|むし歯(う蝕)治療の現状と課題

口の中には、よく歯を磨く人で1,000~2,000億個、ほとんど磨かない人で1兆個の細菌が存在すると言われています。しかしながら、口の中を鏡で見てもらえばわかる通り、人の目では細菌をほとんど見ることができません。

私たちの目で見えるのは黒くなったり穴が開いたりした状態、すなわち細菌ではなく、う蝕になったあとの「歯」です。つまりう蝕治療は、う蝕になったあとの歯を処置するという、細菌に対して後手に回っている治療であると言えます。

|感触と視覚による既存のう蝕治療の限界

う蝕の治療は、う蝕を除去すること、そして除去した部分を人工的に修復することから成り立ちます。

う蝕の除去として「う蝕になった歯の除去」を行いますが、う蝕は細菌により生じることから「細菌の確実な除去」が必要となります。

しかしながら、日本歯科保存学会発刊の【う蝕治療ガイドライン】によると、う蝕の除去は「日常的な治療にもかかわらず、除去部位の客観的な診断基準が確立されていない」、そして「術者の経験や手指の感覚に従い、主観的基準によって除去するのが一般的」とされています。すなわち、う蝕治療は歯科医師の主観性に大きく依存する治療であり、客観的な基準に乏しい治療であると言えます。

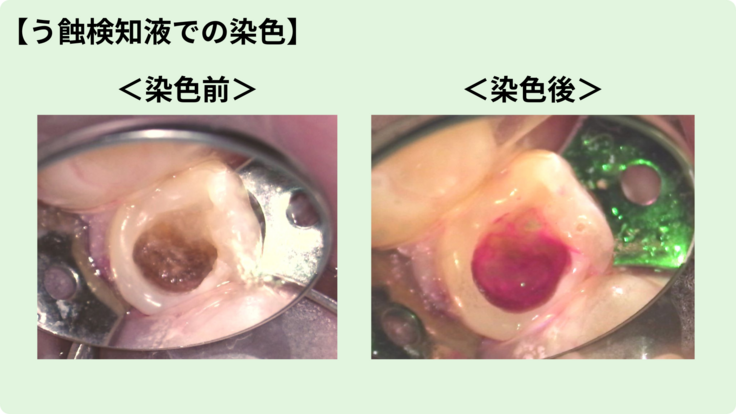

そこで、客観的にう蝕を除去する方法として①う蝕象牙質の硬さ、②う蝕検知液の染色性を基準とする方法が提案されています。

①に関しては、軟らかいう蝕象牙質には硬い象牙質よりも多くの細菌が存在することが明らかになっています (Kidd EAM et al. 1996)。

②に関しては、う蝕検知液での染色後に赤色および一部のピンク色の部位においては細菌が確認されましたが、淡いピンク色および染まらない部位においては細菌が確認されなかったことが報告されています (福島. 1981)。

その一方で、硬さや色を基準としてう蝕を除去したのち検知液で染色すると、経験年数15年の歯科医師でも13%にう蝕の取り残しが認められたことに加え (Tassery H et al. 2001)、う蝕検知液による染色度合の判断も「主観的要素」が大きいことが報告されています (岩見 他. 2004)。

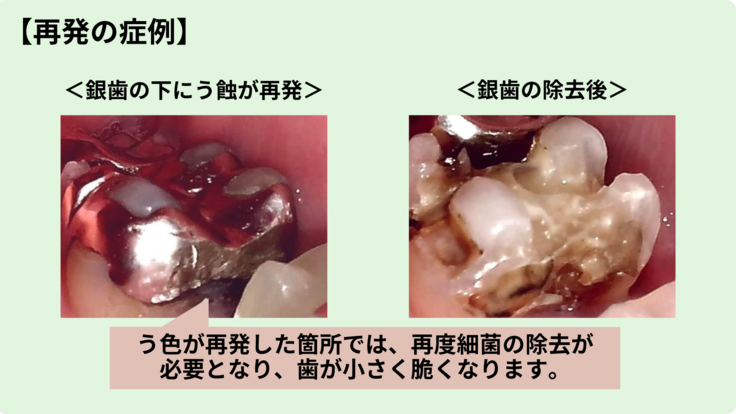

|むし歯(う蝕)の再発

では、う蝕治療時に取り残した細菌はどうなってしまうのでしょうか。

それらの細菌が自然にいなくなってしまうことはありません。そして、改めて増殖することで【う蝕の再発】を引き起こします。

う蝕が再発する頻度に関しては様々な報告があります。これは報告ごとに、国や地域、う蝕の除去方法、観察期間、歯科医師の経験年数、歯の修復方法など、色々な条件が異なるためです。したがって、多いものでは50%以上 (Kamel JH et al. 2022) から、少ないものでは数%程度 (Nedeljkovic I et al. 2020)となっていますが、どの報告もう蝕の再発が一定の割合で生じることは共通しています。

う蝕が再発してしまった場合には、初回のう蝕と同様に【う蝕になってしまったエナメル質または象牙質の除去】、および【細菌の確実な除去】が必要となります。しかしながら、初回のう蝕時にもこれらを除去しているため、さらに歯が小さくなってしまいます。

歯は小さくなればなるほど詰め物や差し歯を支える部分が少なくなるため、それらが外れやすくなることに加え、支えきれなくなり歯の残りの部分が割れたり折れたりする可能性が大きくなってしまいます。歯が割れたり折れたりした場合には、抜歯が必要になることもあります。

|歯髄保存の重要性

う蝕はエナメル質から象牙質へと歯の内部に向かって進行しますが、象牙質を超えて最も内部の組織である【歯髄】にまで達することがあります。

歯髄は神経や血管を含み、歯の知覚や栄養において重要な働きを担う組織です。しかしながら、う蝕が歯髄に達した場合には壊死してしまうことから、除去が必要となります。そして、歯髄を失った歯は寿命が短くなることが報告されています(Kato T et al. 2021)。

う蝕は細菌により生じますが、これらの細菌は【菌体外毒素】という自身の外へと分泌する毒素を持っています。また細菌は、組織を破壊する酵素や代謝産物なども産生します。これらの作用により、歯髄に存在する細胞が傷害を受けることで歯髄が壊死に陥ってしまいます。

こうした背景から、私たちは

・歯髄に到達する前に、う蝕を見つけて治療する

・う蝕が深い場合にも、歯髄の保存を試みる

・部分的にでも、保存できる歯髄は保存する

といった「最大限の歯髄保存」を意識した診療に取り組み、このような課題を解決したいと考えています。

新たな治療法「フォトニクスを基盤としたう蝕治療(PBCD)」について

|「フォトニクスを基盤としたう蝕治療(Photonics-based caries diagnosis and treatment: PBCD)」とは何か

そこで私たちは、細菌の見える化(可視化)を通じて確実な除去が達成できれば、健全な歯や歯髄を今まで以上に保存できるのではないかと考えました。

光工学(フォトニクス)とは、光の性質を応用する装置・技術に関する工学の一分野と定義されており、光を応用した距離の測定(車載パーキング)や情報の送受信(光ファイバー)などが例として挙げられます。また、血管やがん組織などを可視化しながら手術を行う「蛍光ガイド手術」などもフォトニクスに含まれます。

そのため、フォトニクスをう蝕治療へと応用することで、正確性の向上や傷害性の低下が実現できるのではないかと考えています。

|光でむし歯(う蝕)菌を可視化する技術

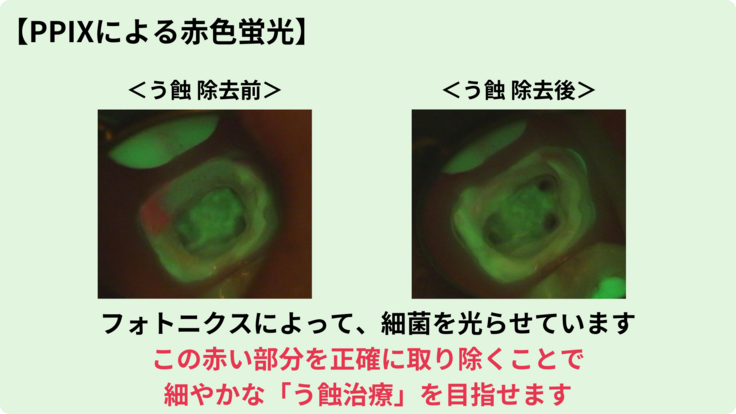

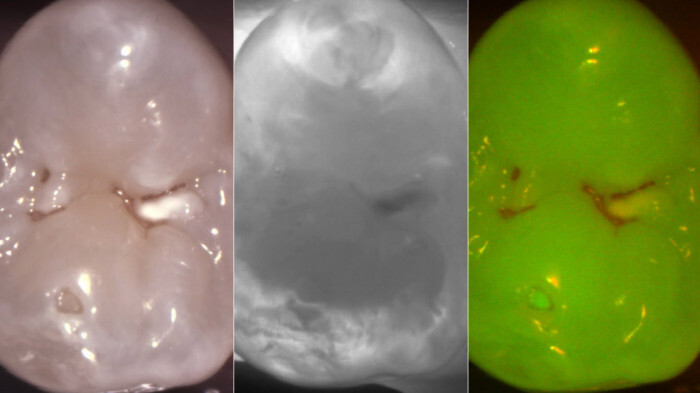

多くの細菌は、体内にプロトポルフィリンIX(PPIX)という物質を蓄積しています。近年、波長405nmの光を照射することで、細菌の持つプロトポルフィリンIX(PPIX)が赤色の蛍光を発することが明らかとなりました(Kühnisch J et al. 2004)。

そして、う蝕原因菌もPPIXを持ち、405nm光の照射で赤く光ることが報告されています(Michi Y et al. 2017)。

この技術を応用すれば、う蝕原因菌が多く集まりやすい=う蝕になりやすい部分を知ることができ、患者さんに特にしっかり歯ブラシを当てるようにアドバイスを行ったり、定期健診時に注意深く観察することで、う蝕を予防することができます。

また、う蝕を治療時する際にも、赤く光る部分を確実に取り除くことで、う蝕原因菌の高精度な除去が期待できます。さらに、赤く光る部分のみを選択的に取り除くことで、う蝕原因菌に感染していない健康な歯の不必要な削除も避けることができます。

|PBCDに用いる医療機器

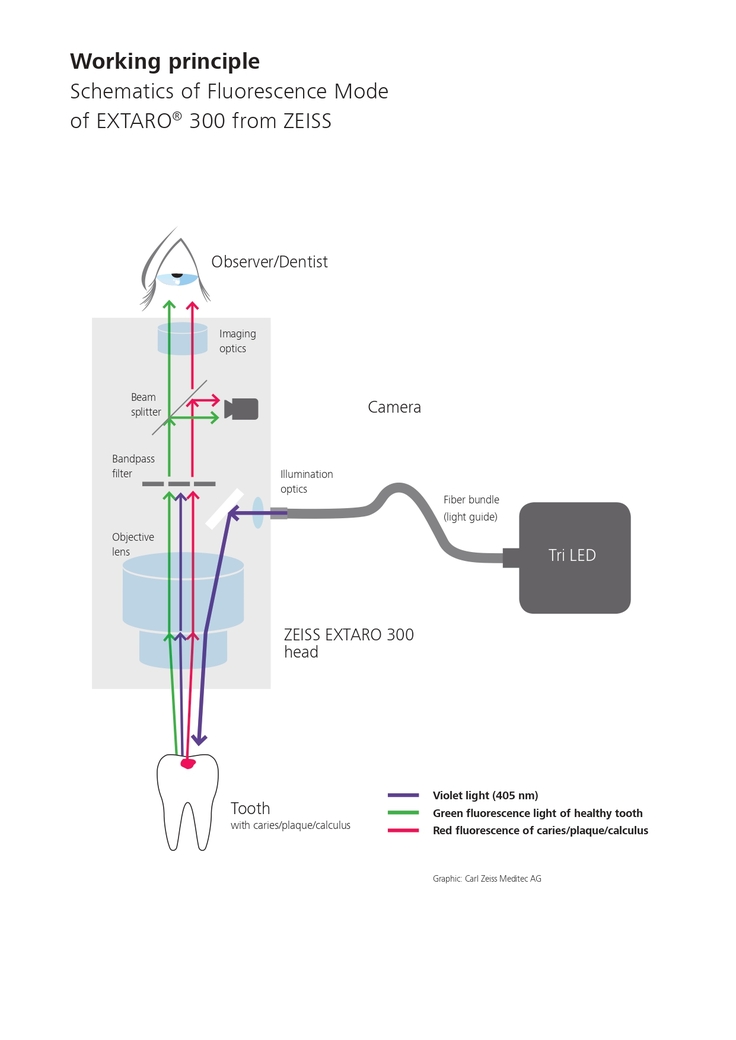

このように波長405nmの光を照射することでう蝕原因菌を赤く光らせる方法として、蛍光モードを搭載したマイクロスコープ(EXTARO 300FV; Carl Zeiss)や口腔内カメラ(DIAGNOcam; KaVo Planmeca)などが挙げられます。

【蛍光モードを搭載したマイクロスコープ(EXTARO 300FV; Carl Zeiss)】

【口腔内カメラ(DIAGNOcam; KaVo Planmeca)】

3種類の画像はフルHD解像度で撮影し、どんな症状であるかを鮮明な画像から得ることが可能です

しかしながら、フォトニクスのう蝕治療への応用、すなわちPBCDは広く普及しているとは言い難い状況です。

その理由の一つに、405nm光の照射により細菌が赤色蛍光を発することが、歯科医師にあまり認知されていないことが挙げられます。学術論文や学会発表などで公にはなっているのですが、歯科医師の誰もが知る内容とまでには至っていません。

また、歯に405nm光を照射できる、そして細菌から発せられる赤色蛍光を鮮明に観察できる器材もさほど普及していない状況にあります。

歯科用マイクロスコープ自体は普及が進んでいますが、歯髄の治療や歯に詰め物をする治療に使用されることが多い器機であることに加え、蛍光モードの搭載率は全体の1%に満たない(メーカー参考値)とされています。

今回のクラウドファンディングで実現したいこと

|教育プログラムの内容

本プロジェクトでは、私たちが実施している「フォトニクスを基盤としたう蝕治療(PBCD)」の普及を目指し、その教育プログラムの構築を実施します。

北海道大学歯科保存学教室では、学部3年次より【保存修復学I】としてう蝕の概論を教育しています。

学部4年次には【保存修復学II】としてう蝕の各論を教育することに加え、【保存修復学基礎実習】としてう蝕治療の基本的技術を身に付ける教育を行っています。

学部5、6年次には【保存修復学臨床実習】として、北海道大学病院にて実際の患者さんに対して治療を見学・実施することで、う蝕治療に対する知識・技術の向上を図っています。

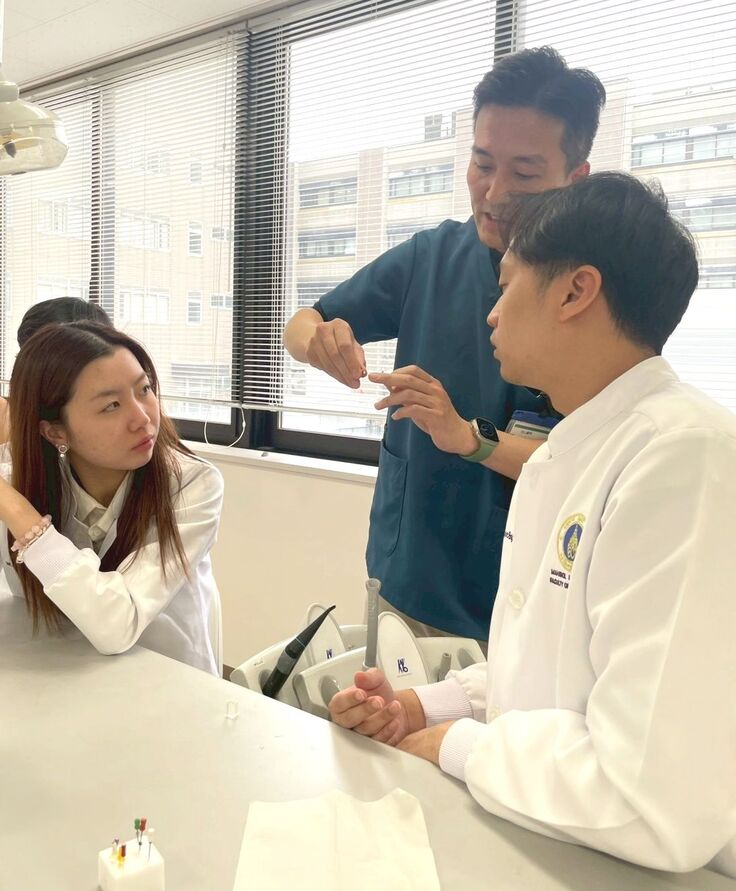

また歯学部だけでなく、全学1年次学生に【健康長寿と口腔科学】、医学部4年次学生に【歯科学】、タイ、韓国、台湾などからの交換留学生に【保存治療ハンズオンセミナー】なども実施し、これらの教育を通じてう蝕予防・治療の重要性を広く認知していただけるよう努めています。

下はタイのマヒドン大学の学生たちにハンズオンセミナーを実施している写真です。

|PBCDの普及に向けて

こうした背景から、本プロジェクトでは、皆様のご支援と北海道大学歯科保存学教室で行ってきた教育経験を活かし、PBCDをさらに広く普及させることを目的といたしました。

内閣府の調査にて「高齢者の生きがい」の第一位が【家族の団らん】、第二位が【食事】と報告されていることからも (高齢者の生活と意識に関する国際比較調査結果. 2020)、発音や咀しゃく等の口に関する機能が生活の質 (Quality of life; QOL) の維持に極めて重要であることがわかります。

そこで私たちは、PBCDの普及によるう蝕の予防法・治療法の革新を通じて、健康な歯の長期保存を実現することで、人々のQOLを大きく向上させたいと考えております。

■資金用途

目標金額:450万円

1 機器類 2,200,000円

①カールツァイスメディテック EXTARO 蛍光モード 120万円

②カボプランメカ ダイアグノカム 100万円

2 研究費 660,000円

➡PPIXよりも細菌を確実に光らせるための標識(プローブ)の研究開発費

3 READYFOR手数料、返礼品作成費用など

■プログラム詳細

【対象者】

● PBCDは未導入であるが、PBCDに興味のある歯科医師の先生方

● DIAGNOcamなどの蛍光モジュールを所有しているが、PBCDには活用していない歯科医師の先生方

● マイクロスコープを所有しているが、蛍光モードを用いたライブイメージングは実施していない歯科医師の先生方

【スケジュール・体制】

準備状況:

EXTARO 300FVに関しては、北海道大学歯科保存学教室の医局員が実機を使用してPBCDを体験済み。

DIAGNOcamに関しては、6/12にKaVo Planmeca Japan社により講演会を開催、実機の貸与中。

2025年12月頃:

EXTARO 300蛍光モードの追加およびDIAGNOcamの購入。

(※これらの器材が整い次第、PBCDによる治療を開始予定。)

日本歯科保存学会の指導医・専門医・認定医が中心となり、PBCD教育プログラム(講義およびハンズオン)を構築。

2026年2月頃:

マイクロスコープは北海道大学病院からの移動が困難なため、初めに北海道大学病院にて同病院所属の歯科医師向けに教育プログラムを実施(日本歯科保存学会の指導医・専門医・認定医が実施)。

2026年4月頃:

PBCDに興味のある歯科医師向けにPBCD教育プログラムを実施(遠方から参加希望の方は要相談、日本歯科保存学会の指導医・専門医・認定医が実施)。

【想定される効果、数値目標】

想定される効果

PBCDを実施可能な歯科医師数および歯科医院数の増加。

PBCDの普及による、う蝕罹患率の低下、う蝕治療の成功率向上、歯髄保存率の上昇、および歯の健康な状態での保存率の上昇。

数値目標

う蝕治療を実施している北海道大学病院所属歯科医師全員の教育プログラム受講。

北海道大学以外の大学からの教育プログラム受講、および受講大学での将来的な教育プログラム実施。

今後の研究展開の可能性

|歯科医師・患者さん双方へのベネフィットと今後の研究展開について

本プログラムの受講を通じて、多くの歯科医師がPBCDを実施可能になれば、健全な歯や歯髄の保存、さらには健康な歯の長期保存が実現できると考えています。そして近い将来、PBCDがごく一般的な治療として世界中に普及することを願っています。

しかしながら、多くの細菌はプロトポルフィリンIX(PPIX)を持つ一方で、持たない細菌の存在も報告されています (Dailey et al. 2015)。また観察するタイミングや、細菌の飼育条件によってもPPIXの発現状態が異なることも明らかになっています (Sun J et al. 2024)。

したがって、現状では全てのう蝕原因細菌を可視化できているわけではありません。

そこで本プロジェクトの達成後に、PPIXよりも高感度および高精度で細菌を可視化させることのできる物質の探索研究も実施する計画です。この研究に関しては、口の中の細菌の専門家である北海道大学大学院微生物学教室の長谷部 晃教授との共同研究で実施します。

| むし歯(う蝕)の原因となる菌名、分類 |

|

ミュータンスレンサ球菌群 (S.mutans, S.sobrinus) 乳酸桿菌 (Lacticaseibacillus) |

|

研究中の菌 まず、最も一般的なう蝕原因菌であるS.mutansを使用して研究を進めています。 |

また細菌が感染し、壊死してしまった歯髄を部分的に除去する「歯髄切断法」という治療法がありますが、歯髄内の細菌感染も人の目では見えないため、う蝕治療と同様に細菌の除去が不明確な治療であると言えます。

しかしながら、私たちが探索する物質が明らかとなれば、歯髄の細菌感染も可視化できることが期待されることから、細菌の感染していない歯髄を高精度で保存することへ繋がることも予想されます。

|目指す治療モデル

私たちはフォトニクスを応用したう蝕治療を発展させ、健全な歯や歯髄の可能な限りの保存を通じて、皆さまの口の健康維持に貢献していきたいと考えております。

むし歯は、子供から高齢者までかかる可能性のある疾患です。しかし、むし歯治療の再発を無くすことや原因菌を取り除くことが標準化されることで、むし歯という疾患に対し、「きちんと向き合えば治せるもの」とさらに考えていただけるのではないかと考えています。

だからこそ、今回の機器を購入し、う蝕治療に関する教育的側面の浸透・拡大を図ることが重要であると強く考えております。

ぜひ、皆さまからのご支援を賜り、次世代へと繋がる、新たなう蝕治療の開発・普及を目指したいと思いますので、何卒ご寄附のほどよろしくお願いいたします。

本研究への応援メッセージ

網塚 憲生 様

北海道大学大学院歯学研究院長・歯学院長・歯学部長

北海道大学大学院歯学研究院 硬組織微細構造学教室 教授

フォトニクスを基盤とするう蝕治療(PBCD:Photonics-Based Caries Diagnosis and treatment)は、顕微鏡を用いて細菌に感染した部位を可視化し、精密に除去することを可能にする新しいシステムとして大きな期待が寄せられています。

北海道大学大学院歯学研究院 歯科保存学教室の友清 淳教授は、さらなる研究・開発に取り組み、患者の皆様により質の高い歯科治療を提供できるよう尽力されています。この歯科医療が多くの方々に届くよう、皆様のご支援を賜りますよう心よりお願い申し上げます。

渡邊 岳彰 様

北海道大学歯学部同窓会 会長

パストラルデンタルクリニック 院長

歯科治療時にできるだけ少ない侵襲で削りすぎない治療を目指すMI (minimal intervention)の考えが広まってきた中、う蝕の削除には歯質の色、硬さなど歯科医の感覚に頼った経験的な部分が残っています。そのことが、時としてう蝕治療の予後に影響を及ぼしていることは否定できません。

う蝕原因菌の感染部分を見える化するフォトニクスを基盤としたう蝕治療は、高精度にう蝕原因菌に感染した部分だけを削除するという低侵襲な新しい治療です。この治療法の教育、普及に向けた友清淳先生、戸井田侑先生の活動に期待しています。皆様のご支援をお願いいたします。

久保 秀郎 様

九州大学歯学部同窓会 会長

久保デンタルクリニック 院長

う蝕はミュータンス菌を代表とするう蝕菌による感染症ですがその発見には視診・触診・X線検査・う蝕検知液や光の透過性を利用した検査法があるもののいずれも欠損が生じてからの発見となります。北海道大学歯科保存学教室で取り組んでいる405nm光の照射により細菌を蛍光可視化する方法では高精度にう蝕菌の感染部分を発見でき、早期の感染除去につなげることができます。

九州大学歯学部同窓の友清教授は九州から遠い北海道の地で、広い知見と進取の気性を持って本法の啓蒙と普及に努めようとされています。どうかたくさんのご支援を賜りますようお願い申し上げます。

齋藤 隆史 様

北海道医療大学歯学部 う蝕制御治療学 教授

北海道医療大学歯科クリニック 院長

光工学技術 “フォトニクス” を利用して、新しいむし歯の治療法を開発しようとする友清教授らの挑戦は、う蝕原因菌に感染していない健康な歯の不必要な削除を避ける近未来の歯科医療につながる大きな一歩です。

この技術をマイクロスコープに組み込むことによって、むし歯治療の精度が高まり、患者様のQOL(生活の質)の向上に大きく貢献することでしょう。さらに、この治療法を歯科医師および歯学生に教育普及させることによって、多くの人が安心して歯科治療を受けられるようになります。

この素晴らしい研究と教育が成功し、たくさんの人の健康な笑顔を守る推進力になることを心から願っています。

小城 賢一 様

株式会社デンタルアロー 代表取締役

OralStudio代表

オーラルセラピーデンタルオフィス 院長

北海道大学病院 客員臨床准教授

北海道大学歯科保存学教室OBの小城と申します。

う蝕歯質の可視化は、視診や検知液から、レーザー蛍光検出や光誘導蛍光定量法などの光学的診断へと進化しています。とくに光誘導蛍光定量法は、光の力で原因菌やう蝕部位を“見える化”できる画期的な手法です。今、世界中で研究開発や製品化が加速する中、これを現場で活かす教育が求められています。

精度の高い、低侵襲な治療を実現するこの挑戦に、ぜひ皆さまの熱い応援をお願いいたします!

プロジェクトメンバーからのメッセージ

戸井田 侑

北海道大学歯科保存学教室 助教

大学卒業後歯科保存学に関わる研究・臨床を行って参りました。むし歯治療や歯髄再生に関わる歯科材料の開発・性能評価に関する研究を行っておりました。

また、むし歯や歯周病などの歯科保存分野の治療にも取り組んでおりました。 臨床に関わる中で再治療が必要となるむし歯が多くあることに気づき、これを改善することが歯を保存する上で非常に重要であると感じました。むし歯治療の客観性向上・標準化に寄与する治療法の開発・普及に貢献したいと考えております。

ぜひ皆さまとともにこの課題を解決したく、本クラウドファンディングにご支援・お力添えいただきますようよろしくお願いいたします。

ご寄附に際してのご留意事項・税制上の優遇措置について

北海道大学へのご寄附については、確定申告を行うことにより、税制上の優遇措置が受けられます。寄附金領収書はREADYFOR株式会社を通じて寄附金が北海道大学に入金された日付で発行いたします。

北海道大学への入金は募集終了の翌々月になりますので、税制上の優遇措置をお考えの方は対象となる年にご注意ください。

※日本の納税者のみ対象となり、海外の方は優遇を受けることはできません。

※寄附金領収書のお名前は、ギフト送付先にご登録いただいたお名前となります。

■ 個人の場合

○所得税の優遇措置(所得税法第78条第2項第2号)

寄附金額が年間2,000円を超える分について、所得控除を受けることができます。

寄附金額 - 2,000円 = 所得控除額

(控除対象となる寄附金の上限額は、当該年分の総所得金額の40%です。)

○個人住民税(県民税・市町村税)の優遇措置

北海道大学を寄附金控除の対象法人として条例で指定している都道府県・市区町村にお住いの方は、翌年の個人住民税が軽減されます。都道府県・市町村により取扱いが異なりますので、お住まいの都道府県・市町村にお問合せ願います。

■法人の場合(法人税法第37条第3項第2号)

寄附金の全額を損金算入することができます。

●寄附金領収書の発行について

寄附をされた方には、後日「寄附金領収書」を送付致します。

※寄附金領収書の宛先は、基本的にギフトのお届け先にご登録のご住所・お名前となります。

確定申告の際は、ご本名と現住所(住民票に記載のご住所)、法人様の場合は登記簿上の名称とご住所での領収証明書が必要となりますので、ご注意ください。

2025年12月末までに送付します。なお、領収書の日付は、READYFORから北海道大学に入金のある2025年11月10日(月)の日付となります。そのため、2025年の確定申告で申告をお願いいたします。

税制上の優遇措置についてのご質問がある方、またご寄附をご希望される方で当サイトによる操作が困難な方は、下記のお問い合わせ先までご連絡下さい。

北海道大学社会共創部広報課 卒業生・基金室

Email:kikincf*jimu.hokudai.ac.jp

*[アスタリスク]を@に変えてご連絡ください。

TEL:011-706-2028

【ご留意事項】

▽ご寄附の前に、利用規約(https://legal.readyfor.jp/guidelines/others/terms_of_service/)を必ずご一読ください。

▽ご寄附付完了後のお届け先の変更はできません、お間違いのないようご注意ください。

▽寄附金領収書のお名前は、「ギフトお届け先」にご登録いただいたお名前となります。ご寄附後にアカウント情報を変更した場合でも、ご寄附時に入力したお届け先の宛名と住所は変更されません(個別にご連絡いただかない限り、原則としてご寄附時に入力いただいた宛名と住所に寄附金領収書をお送りさせていただくことになります)のでご注意ください。

▽本プロジェクトのギフトのうち、【お名前掲載】に関するギフトの条件詳細については、リンク先(https://legal.readyfor.jp/guidelines/terms_of_service_index/terms_of_service/#betten)の「支援契約について」の中にある「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

▽ご寄附完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合がございます。あらかじめご承知おきください。

- プロジェクト実行責任者:

- 友清 淳・戸井田 侑(北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 歯科保存学教室)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年4月30日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

機器類 2,200,000円 ①カールツァイスメディテック EXTARO 蛍光モード 120万円 ②カボプランメカ ダイアグノカム 100万円 ➡PBCDハンズオンセミナーの実施 研究費 660,000円 ➡PPIXよりも細菌を確実に光らせるための標識(プローブ)の研究開発費 READYFOR手数料、返礼品作成費用など

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 歯科保存学教室です。 アイコンは当科マスコットの「かずやす」です。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

ギフト

5,000円+システム利用料

【個人向け】5,000円コース

<返礼内容>

・お礼のご連絡

上記に加えて、以下の謝意をお送りいたします。

<北大フロンティア基金からのギフト>

・寄附金領収書 ※

・北大フロンティア基金からの御礼( https://www.hokudai.ac.jp/fund/gratitude/ )

・銘板の掲出(北大フロンティア基金への寄附累計20万円達成時)

※寄附金領収書は2025年12月末までに送付します。なお、領収書の日付は、READYFORから北海道大学に入金のある2025年11月10日の日付となります。

- 申込数

- 18

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年6月

10,000円+システム利用料

【個人向け】10,000円コース

<返礼内容>

・お礼のご連絡

・教室のHPにご芳名を掲載(希望制)

上記に加えて、以下の謝意をお送りいたします。

<北大フロンティア基金からのギフト>

・寄附金領収書 ※

・北大フロンティア基金からの御礼( https://www.hokudai.ac.jp/fund/gratitude/ )

・銘板の掲出(北大フロンティア基金への寄附累計20万円達成時)

※寄附金領収書は2025年12月末までに送付します。なお、領収書の日付は、READYFORから北海道大学に入金のある2025年11月10日の日付となります。

- 申込数

- 69

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年6月

5,000円+システム利用料

【個人向け】5,000円コース

<返礼内容>

・お礼のご連絡

上記に加えて、以下の謝意をお送りいたします。

<北大フロンティア基金からのギフト>

・寄附金領収書 ※

・北大フロンティア基金からの御礼( https://www.hokudai.ac.jp/fund/gratitude/ )

・銘板の掲出(北大フロンティア基金への寄附累計20万円達成時)

※寄附金領収書は2025年12月末までに送付します。なお、領収書の日付は、READYFORから北海道大学に入金のある2025年11月10日の日付となります。

- 申込数

- 18

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年6月

10,000円+システム利用料

【個人向け】10,000円コース

<返礼内容>

・お礼のご連絡

・教室のHPにご芳名を掲載(希望制)

上記に加えて、以下の謝意をお送りいたします。

<北大フロンティア基金からのギフト>

・寄附金領収書 ※

・北大フロンティア基金からの御礼( https://www.hokudai.ac.jp/fund/gratitude/ )

・銘板の掲出(北大フロンティア基金への寄附累計20万円達成時)

※寄附金領収書は2025年12月末までに送付します。なお、領収書の日付は、READYFORから北海道大学に入金のある2025年11月10日の日付となります。

- 申込数

- 69

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年6月

プロフィール

北海道大学大学院歯学研究院 口腔健康科学分野 歯科保存学教室です。 アイコンは当科マスコットの「かずやす」です。