支援総額

目標金額 2,000,000円

- 支援者

- 88人

- 募集終了日

- 2025年9月21日

小さなお寺の大切なたからものを一緒に守り、伝えていただけませんか

#地域文化

- 総計

- 145人

助かる命に駆けつけたい。1秒でも、早く。ドクターカー更新へご寄付を

#医療・福祉

- 現在

- 279,000円

- 寄付者

- 35人

- 残り

- 86日

能登半島地震で全壊した須須神社奥宮|再建を叶え、ミホススミ神に光を

#地域文化

- 現在

- 1,235,000円

- 支援者

- 43人

- 残り

- 56日

【茨城県取手市】森の中にある保育園の未来を繋ぐプロジェクト「伐採」

#子ども・教育

- 現在

- 665,000円

- 支援者

- 66人

- 残り

- 45日

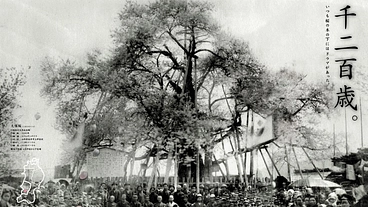

樹齢1200年を超える「伊佐沢の久保ザクラ」を未来へ繋ぐために

#地域文化

- 現在

- 93,000円

- 寄付者

- 18人

- 残り

- 42日

「心の湯治場」下呂温泉が誇る掬水荘を修繕し、地域でのさらなる活用を

#地域文化

- 現在

- 465,000円

- 支援者

- 14人

- 残り

- 30日

時代と津波を超えた船匠の誇りを守れ!気仙丸保全プロジェクト

#地域文化

- 現在

- 303,927円

- 支援者

- 31人

- 残り

- 35日

プロジェクト本文

【第一目標達成のお礼とセカンドゴールについて】

7月24日よりスタートした本クラウドファンディングですが、皆さまの温かいご支援のおかげで、目標金額200万円を達成することができました!

ご支援してくださいました皆さまに心より感謝申し上げます。

スタート時には不安もありましたが、想像を超える多くの方々からの応援をいただき、プロジェクトの実現に向けて大きな一歩を踏み出すことができました。本当にありがとうございます。

これからはいよいよ実際の準備を進めてまいります。進捗についてもご報告いたしますので、ぜひ楽しみにお待ちください。クラウドファンディングが成立しなければ、「割り箸工房の改修」そのものを見直さなければなりませんでした。

しかし、皆さまからのたくさんのご支援のおかげでプロジェクトを遂行できることになり、心から嬉しく思います。コメントやメッセージで、ページに書いてあるような想いに共感してくださったお言葉や、応援していますというコメントをいただく度に、たくさんの方に支えられて、目標に向かって取り組めていることを改めて実感しています。本当にありがとうございました。

ありがたいことに200万円の目標を達成いたしましたが、

ここで新たに**「セカンドゴール」250万円**を設定させていただくことといたしました。

この追加のご支援は、割り箸を作る機械の購入・整備費用に充てさせていただきます。

安定して質の高い割り箸を製造できる体制を整えることで、工房の活動をさらに本格化させ、地域の産業活性化にもつなげてまいります。最後まで挑戦を続けてまいりますので、引き続き応援いただければ幸いです!ネクストゴールでいただいたご支援金についても大切に活用させていただきます。

仮にネクストゴールの金額を達成できなかった場合、ご支援いただいた資金で実施できる範囲にて、実施はさせていただく予定でおります。

皆さまからの想いを無駄にしないよう努めてまいりますので、残りの期間、引き続きのご支援のご協力、そして、拡散・広報のご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。

令和7年8月29日追記

吉野杉箸商工業協同組合

はじめに

みなさまは「吉野杉箸」をご存じでしょうか。

日本料理店、焼肉店、中華料理店、旅館などで、一度は手にされたことがあるかもしれません。

「一度なんてものじゃない、何度もあるよ」という方もいらっしゃるでしょう。

そのお箸を割る「サクッ」という音。その響きを心地よく感じたことはありませんか?

席に着いた瞬間、配膳された割り箸を見て「これはきっと、美味しい料理が運ばれてくるに違いない」そんな期待に胸がふくらんだ経験はないでしょうか。

吉野杉箸は、そんな“一期一会”を演出してくれる存在です。

ぜひ一度、じっくりと杉箸をご覧ください。

木目の美しさ、そして口に含んだときにほのかに香る杉の芳香。そこには、日本の山と人が織りなす、深い物語が宿っています。

「吉野の割り箸文化をもう一度誇れるものとして未来へ残したい」

私たち吉野杉箸商工業協同組合は、かつて全国に広がった「吉野の割り箸」の技術と文化を守り、次の世代に継承したいという強い想いを持っています。

吉野杉の特徴である年輪の美しさと香りの良さ、肌触りの柔らかさは、他産地の割り箸にはない魅力です。吉野杉の割り箸はただの木製品ではありません。

山を育て、木を伐り、手をかけて一本一本つくる――

その全てに、自然と人との共生の物語があります。しかし、現在は職人の高齢化や後継者不足により、製造体制は大きく縮小し、このままでは吉野の割り箸産業そのものが失われてしまう危機に直面しています。

そんな中で出会ったのが、町に残された「空き家」の存在でした。この場所を「工房」として再生すれば、若い人たちが移住し、技術を学び、地域に根ざして働ける環境が作れる!そう確信しました。

◎下市町空き家バンク

https://shimoichi-akiyabank.com/bank/

◎下市町の空き家・移住対策支援

https://shimoichi-akiyabank.com/wp-content/themes/akiya_shimoiti/pdf/bankguide.pdf

けれども、空き家の改修費用や設備投資を自力でまかなうのは非常に困難です。

そこで、同じように「地域を守りたい!伝統産業を残したい」と願う方々と一緒にこのプロジェクトを育てたく、クラウドファンディングに挑戦することを決意しました。

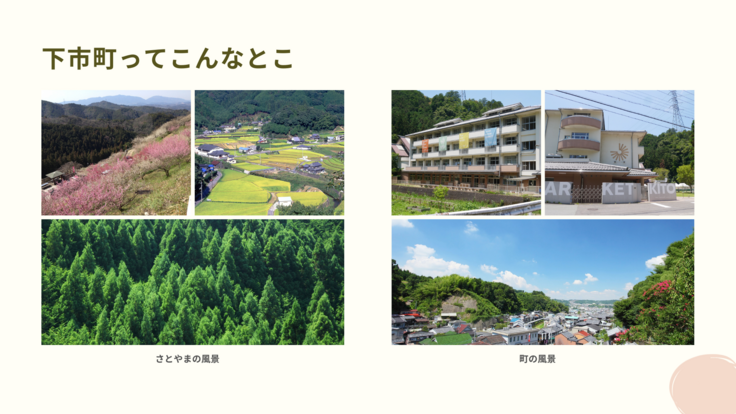

下市町ってどんなところ?

下市町の紹介をします。奈良県の真ん中くらいに位置する深い緑と清らかな川に包まれた吉野郡下市町は、古くから″吉野杉″などの林業や″割り箸″の産地として知られる自然と伝統文化が息づく町です。

四季折々の風景が楽しめるこの地では、いまも昔ながらの木造家屋が数多く残っています。歴史ある宿場町としての面影もあり、静かで心落ち着く暮らしができる場所です。平安時代の頃から吉野の入り口として栄え市が立つようになりました。

商業手形発祥の地であり、古く商業の町もあります。歌舞伎「義経千本桜三段目すし屋の段」の舞台として知られており、「秋野川沿いの下市の町なみ」として奈良県景観資産に登録されています。「いがみの権太」の墓や、吉野川の渡し、平維盛が匿われていた宅田弥助宅も現存しています。

プロジェクトの背景ときっかけ

かつて下市の町では、仕上がった割り箸を天日干しする光景が日常でした。箸を束ねて干すと、上部が丸く花のように広がり、「箸の花」と呼ばれていました。

朝から機械音があちこちから聞こえ、町中に「箸の花」が咲き誇る光景こそが、町の原風景だったと、地元のお年寄りは語ります。しかし今では、その風景もほとんど見られません。「寂しいなあ」と、多くの人が口をそろえます。

環境問題を背景に、割り箸は“森林破壊”と誤解された時期もありました。その後はプラスチック製が代用されたり、それでも粛々と生産は続いていましたが、コロナ禍による外食制限が決定打となり、閉業が相次ぎました。

現在、下市町に残る工房はわずか数軒。

高齢化が進み、後継者もままならない状況です。ようやくコロナ禍が明け、海外からの旅行客も戻り、需要は回復しています。ですが、供給が追いつかない。そんな歯がゆい現実が、今の吉野杉箸を取り巻いているのです。

割箸発祥の地として長い歴史を誇る吉野杉を活用した割箸作りは木の資源を最大限活用するSDGSに貢献する下市町の地場産業です。長年にわたり吉野杉の間伐材を有効活用した「吉野割り箸」の製造技術を守り続け、全国の料亭や飲食店、贈答品などを提供しています。

しかし、高品質な国産割り箸の需要は減少傾向にあります。製造者の高齢化、後継者不足は深刻な課題です。私たちは今こそ、吉野の誇りである「割り箸文化」を見直し、次世代に繋げるための再出発をすべき時だと考えました。

そこで、地域に残る空き家を活用し、若者や移住者と共に作る「新たな割り箸工房」プロジェクトをスタートさせました。吉野の自然と技術、そして地域の温もりを未来へ伝えるために。皆さまのご支援どうぞよろしくお願いいたします。

●阪口商店 吉野郡下市町善城68 ℡:0747-52-2252

●㈱大月 吉野郡下市町栄町317 ℡:0747-52-2154

●㈱内原商店 吉野郡大淀町芦原569-1 ℡:0747-52-2171

●㈱峠喜重朗商店 吉野郡下市町善城653-2 ℡:0747-52-2212

●㈱熊弥商店 吉野郡下市町栄町293 ℡:0747-52-0084

●吉井商事 吉野郡下市町阿知賀2718 ℡:0747-52-9633

●兵庫商店 吉野郡下市町阿知賀1924-1 ℡:0747-52-2734

●西村商店 吉野郡下市町下市212 ℡:0747-52-2716

●マルクマ商会 吉野郡下市町栄町299 ℡:0747-52-2057

●㈱箸源 吉野郡下市町善城8 ℡:0747-52-8441

●吉辰商店 吉野郡下市町下市2764-6 ℡:0747-52-3649

吉野杉箸ができるまで

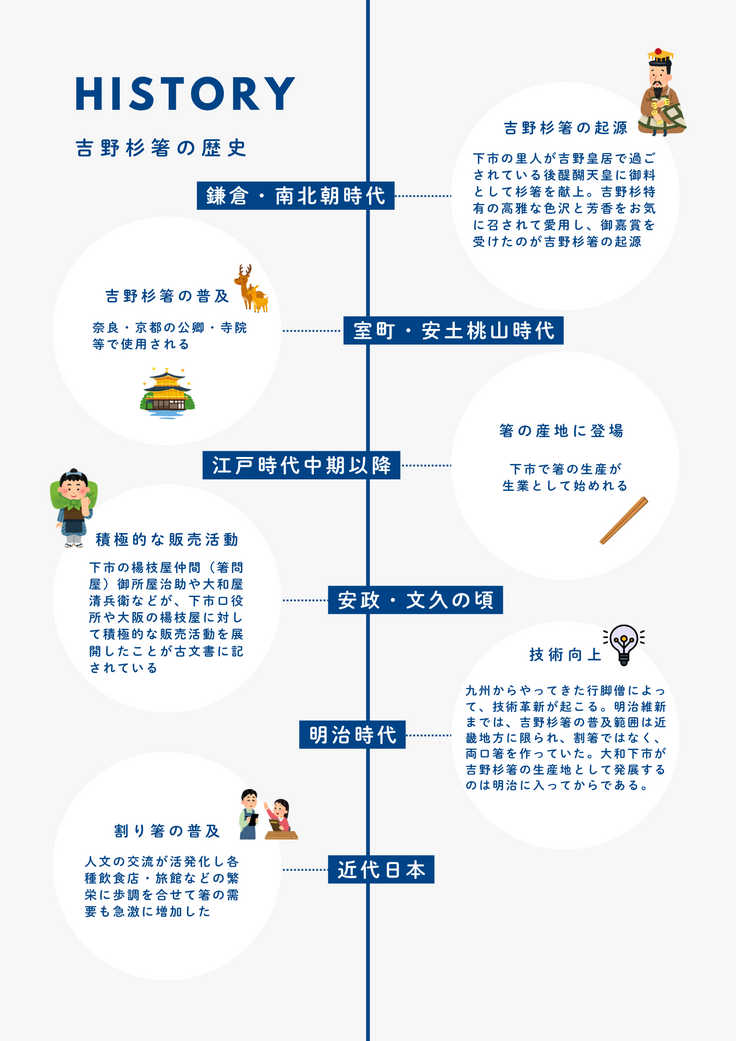

吉野杉箸の歴史

「吉野杉割り箸の誕生吉野杉箸の起源は下市町の伝承によると建武の中興の後後醍醐天皇が吉野皇居におられた頃(1336年-1339年)下市の里人が御料として杉箸を献上した処、吉野杉特有の高雅な色沢と芳香が大変お気に召されて朝夕愛用され、御嘉賞を受けたことに始まります。

その後、室町時代安土桃山時代と奈良、京都の公卿・寺院等に使用された。

箸の生産が生業として始められ、下市が箸の産地として登場するのは江戸時代中期以降である。

安政・文久の頃、下市の楊枝屋仲間(箸問屋)御所屋治助や大和屋清兵衛などが、下市口役所や大阪の楊枝屋に対して積極的な販売活動を展開したことが、土地の古老島田壱蔵氏の古文書に残されている。

この頃より吉野杉箸は、大阪地方でも使われるようになった。

また、当時九州より一人の行脚僧が下市にやって来て住民に箸の技巧的な加工方法を教え、これまでの生産方法が一段と進歩したと伝えられる。

明治維新までは、吉野杉箸の普及範囲はほとんど近畿地方に限られていた。

割箸はまだ考案されず、中太両細の両口箸でその生産量も少なかった。

大和下市が吉野杉箸の生産地として大いに発展するのは明治に入ってからである。

近代日本の成立と共に人文の交流が活発化し各種飲食店・旅館などの繁栄に歩調を合せて箸の需要も急激に増加した。

明治十年奈良県吉野郡下市町で吉野杉の割裂性を利用した日本人独特の割箸が作られるようになり、日本人の食生活は一段と便利になった。

これは、寺子屋教師の島本忠雄が吉野杉の樽丸産業の余材である木皮丸(こわまる)を使って丁六型と小判型の割箸を考案したことに始まる。

明治十五年奈良県各郡町村の概要を記した地誌「大和町村誌集」によると早くも土地の名産品としての地位を確立している。その主たる販路は、大阪・京都・奈良方面であった。そして、吉野杉箸の発展に拍車をかけたのが、先の杉割箸の考案、生産と東京方面への進出である。

この島本割箸、最初は角割箸であったがその後、角をとった「小判型割箸」となったこうして吉野杉の割箸が誕生し、日本人の食生活に画期的な変化をもたらした。

吉野杉割箸の美しい柾目とその芳香、光沢、さらに、その軽快な割箸性は、日本人の好みに合い、人気を呼んだ。しかもその便利さと機能性は従来ないものであった。

明治二十年代には、元禄型割箸が作られるようになった。

明治三十八年、下市尋常小学校の木田一二三校長は、吉野杉箸を将来性あるものと認め、学校に手工科(?)を設け、児童生徒に箸の加工技術を習得させたが、その結果町民の間にも加工法の研究熱が沸き起こった。こうして吉野杉箸の加工技術はますます向上し、全国に普及し、名声を高めていった。

明治末期に京都の箸商人からこの下市町に移住した小間治三郎は、利休型割箸を考案し、割箸業界に新しい息吹を与えた。大正五年やはり下市町で天削型割箸が開発され、吉野杉の割箸生産は、飛躍的に伸びた。専従人員は二千五百人を超えて、太平洋戦争までは全国の割箸の九十%強が下市町で造られた。

箸は、塗り箸が個人用・家庭用、割箸が営業用にと箸の使い分けがなされている。

しかし、生産量では割箸が首座を占め、都市勤労者を中心とした外食を支えている。

年間百三十億膳、百八十億円の箸が生産使用されている。」

しかし、令和7年、下市町にはわずか5軒ほどの工房しか残っていません。

この現実を何とかしたいと我々は立ち上がりました。

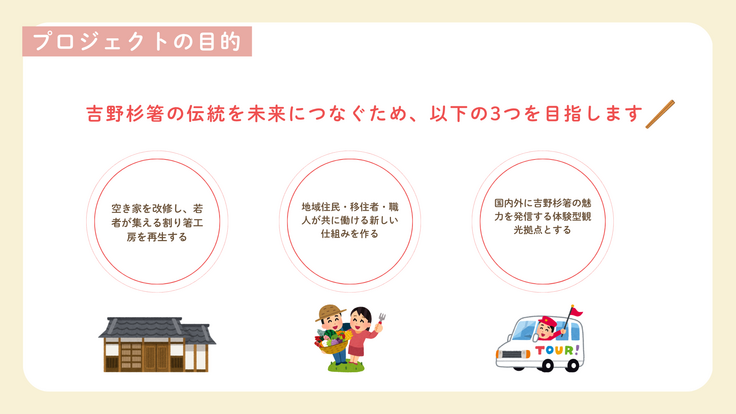

プロジェクトの目的と内容

本プロジェクトでは、吉野杉箸の伝統を未来につなぐため、以下の3つを目指します。

1.空き家を改修し、若者が集える割り箸工房を再生する

2.地域住民・移住者・職人が共に働ける新しい仕組みを作る

3.国内外に吉野杉箸の魅力を発信する体験型観光拠点とする

皆さまからいただいたご支援は、改修工事を施し移住者を受け入れることが可能な家屋に再生するための、以下の用途に活用させていただきます。

・空き家改修費(屋根・内装・水回り等)

・割り箸製造機材の整備工房の防寒・断熱・電気配線工事

最後に、吉野杉箸は使い捨ての食器ではありません。

木の命、人の手、そして町の記憶が刻まれた、日本の文化そのものです。この原風景を未来に残すために、どうか皆さまのお力をお貸しください。

プロジェクトの展望・ビジョン

このプロジェクトでは、奈良県吉野郡下市町にある空き家を改修し、「吉野杉の割り箸」を製造する工房として再生させることを目指しています。現在、下市の割り箸産業は深刻な課題に直面しています。

職人の高齢化と後継者不足により、技術の継承が難しくなっており、このままでは地域の地場産業が失われてしまう恐れがあります。そこで私たちはただ工房を再建するだけでなく、この場所を移住者や若者が関われる「暮らしと仕事が両立する拠点」として育てたいと考えました。

空き家を活用して住まいと作業場を整備し、割り箸作りを通して自然と共に生きる仕事を体験しながら下市に根付いてもらう。そんなモデルケースをつくりたいのです。

また町ぐるみで取り組んでいきたいと思っています。下市町の町長をはじめ、行政とも連携しながらプロジェクトを進行していく所存です。単なる産業の再生ではなく、地域全体の魅力発信や関係人口の創出、町のPRにもつなげたいと考えています。

この場所が、吉野の森と人と未来をつなぐ「希望の工房」になるように。全国の皆さまと一緒に地域再生の第一歩を形にしていきたいと願っています。

また、この工房が完成した先に私たちが見据えているのは単なる”ものづくり”ではありません。

「人が戻り、技術が受け継がれ、町が元気になる」そんな循環のはじまりです。割り箸工房を通じて若者や移住希望者が地域に関わり、暮らしながら仕事をする。そこで得た技術と経験を持って、将来的には自分自身の工房を開く人も出てくるかもしれません。

そうした「次の担い手」が育ち始めれば下市の割り箸産業は再び元気を取り戻すことができると確信しています。更に今後は、割り箸だけにとどまらず、吉野杉を活かした新たな木工製品や地域ブランドの開発、観光・教育連携など町ぐるみで広がる取り組みへと発展させたいと考えています。

この工房が・吉野の林業と割り箸産業を次世代へつなぐ「箸渡し役」・都会から地方へ移り住みたい人の「入口」・地域に新しい仕事と人の流れを生み出す「きっかけ」そんな存在になれることを、私たちは本気で目指しています。

吉野の未来は、森の未来であり、人の未来です。小さな一歩かもしれませんが、このプロジェクトが大きな転換点になると信じています。

最後に

私たちは、吉野杉の伝統を未来へ繋ぐために、今この一歩を踏み出しました。

過疎化とともに衰退した割り箸作りの灯を絶やさず、次の世代へと受けついでいく----

それは、単なる工房の再建ではなく、地域と自然、そして人の未来をつくる挑戦です。

皆様の応援が、私たちの大きな力になります。

そしてこのプロジェクトが、未来の「誰かの居場所」になることを信じています。

どうかこの思いに共感いただけましたら、

ご支援・ご協力を心よりお願いいたします。

ここまでお読みいただき誠にありがとうございました。

応援メッセージ

下市町町長

中嶋久雄 様

下市町商工会会長

吉谷良浩 様

株式会社パルグループホールディングス創業者

井上英隆 様

私の故郷である下市町は、一昔前は奥大和の玄関口として栄えていましたが、過疎が進み空き家が増え、割り箸製造を中心とした産業も細ってきて、寂しく思っておりました。

そんななか箸組合様で、使われなくなった空き家にもう一度人の手を加え、地域資源を生かした伝統の割り箸製造の文化を継承して行こうという素晴らしい挑戦に,心から拍手を送ります!

吉野杉の里で、森の声に耳を澄ませながら、地元の木に新たな命を一本一本吹き込み、日本の和食に欠かせない高級割箸を削る思いが、たくさんの人の思いと繋がって、地域の新しい風となりますように、心から応援しています!頑張れ下市!頑張れ箸組合!

吉野杉樽工房大辻樽丸商店(株)

大辻 様

●私たちも吉野杉箸工房再生への挑戦を応援しています。

吉野郡吉野町吉野山 世界遺産 金峯山寺蔵王堂 にてhttps://www.kinpusen.or.jp/about/admissionfee.htmlhttps://www.kinpusen.or.jp/about/admissionfee.html

応援いただける方々(順不同)

- 金峯山寺・東南院 五條 良知様

- (株)前忠 前 忠吾 様

- (株)北岡本店 北岡 篤 様

- 竹林院群芳園 福井 良盟 様

- 緑三園 山口 大輔 様

- 浦西建材工業所 浦西 喬史 様

- (株)フクニシ 福西 敏久様

- (有)近藤銘木 近藤 美智雄様

- 中神木材 中井 章太 様

- (有)後岡石油 後岡 宏弥 様

- (医)うえむら歯科医院 上村学様

- 吉谷木工所 吉谷 良浩 様

- 亀久堂 灘商事㈱ 西灘 久泰 様

- (社福)延明福祉会 上山隆徳様

- 大七建設(株) 辻内 彰浩 様

- (株)東谷製作所 東谷大輔 様

- ㈱秦タンス家具本店 秦彰寛 様

- 庄司紙函店 庄司 雅哉 様

- 安井商店 安井 謙太 様

- (株)芳雲館 増田 将也 様

- かねだ会計事務所 金田紘典 様

- 尾上製麺所 尾上公一様

§§プロジェクトに関するご留意事項

※プロジェクトページ内に使用している画像や名称掲載について、ご本人様から掲載を行うことの許諾を取得しております。

- プロジェクト実行責任者:

- 阪口 統央(吉野杉箸商工業協同組合)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年12月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

組合が空き物件を契約し改修工事を施し移住者を受け入れることが可能な家屋に再生する。 ・空き家改修費(屋根・内装・水回り等) ・割り箸製造機材の整備工房の防寒・断熱・電気配線工事

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

奈良県吉野郡下市町で大正9年に同業者組合として設立され、創設百五年を迎えました。特産品の吉野杉箸は生産者がどんどん減っています。後醍醐天皇に御嘉賞を受けたと記録が残る吉野杉箸を未来に残すため努力します。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

3,000円+システム利用料

【応援小判コース】3,000円

●お礼のメール

- 申込数

- 10

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

5,000円+システム利用料

(個人向け)クラフト志向プラン

●利久箸18膳 吉野杉をイメージする丸太の筒に利久箸が入っています。

- 申込数

- 6

- 在庫数

- 34

- 発送完了予定月

- 2025年12月

3,000円+システム利用料

【応援小判コース】3,000円

●お礼のメール

- 申込数

- 10

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

5,000円+システム利用料

(個人向け)クラフト志向プラン

●利久箸18膳 吉野杉をイメージする丸太の筒に利久箸が入っています。

- 申込数

- 6

- 在庫数

- 34

- 発送完了予定月

- 2025年12月

プロフィール

奈良県吉野郡下市町で大正9年に同業者組合として設立され、創設百五年を迎えました。特産品の吉野杉箸は生産者がどんどん減っています。後醍醐天皇に御嘉賞を受けたと記録が残る吉野杉箸を未来に残すため努力します。