日本の近代化と感染症対策の原点、適塾の建物を後世に守り伝えたい!

寄付総額

目標金額 3,000,000円

- 寄付者

- 237人

- 募集終了日

- 2023年11月30日

夜の世界で孤立・困窮している女性たちに、必要な支援を届けたい

#医療・福祉

- 総計

- 163人

国宝 彦根城、日本の遺産を未来へつなぐ|高橋架け替えで蘇る大名庭園

#地域文化

- 現在

- 7,985,000円

- 寄付者

- 195人

- 残り

- 37日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,275,000円

- 寄付者

- 2,839人

- 残り

- 30日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

#ものづくり

- 現在

- 216,654,000円

- 支援者

- 12,278人

- 残り

- 30日

千歳市立富丘中学校陸上部 全国中学駅伝への挑戦

#地域文化

- 現在

- 272,000円

- 支援者

- 42人

- 残り

- 15日

北海道から広島へ!苫小牧選抜、全国大会へ挑戦します!

#子ども・教育

- 現在

- 695,000円

- 支援者

- 130人

- 残り

- 25日

奨学金の原資が不足しています│未来応援奨学金にいがた2025

#地域文化

- 現在

- 1,723,000円

- 支援者

- 88人

- 残り

- 30日

プロジェクト本文

終了報告を読む

\Xハッシュタグ企画/

下の2つのハッシュタグに応援コメントを添えて

クラウドファンディングのページURL先をX(旧Twitte)でシェアしてください!

皆さまのご協力が私たちの力になります

↓こちらクリックで簡単にツイートできます↓

(11/29追記)

第二目標達成のお礼と

サードゴール挑戦について

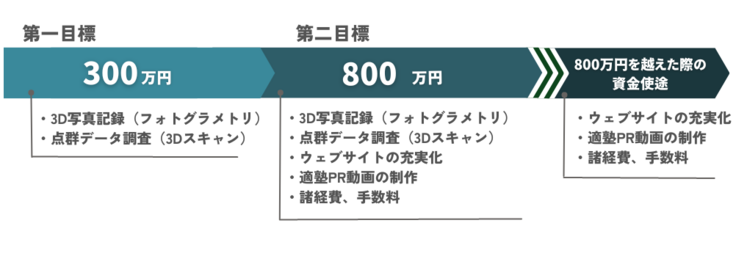

ご支援をいただきましたみなさまのおかげで、終了目前の11月29日に第二目標の800万円を達成することができました。支援者様も200名を超え、われわれが目指す市民共有の財産として適塾建物を守り伝えていく理想に、大きな一歩を刻むことが出来ることに、無上の喜びを感じています。スタッフ一同心より感謝すると同時に、次に待ち受ける、ご支援を現実の形にする作業に向けて、責任の重さをひしひしと感じています。

第一目標では、適塾建物の現状を記録し、再現可能となる最低限の精度の三次元データ計測の費用(総額360万円)を使途に掲げ、第二目標ではウェブサイトの充実化、適塾PR動画の制作を加えました。今回改めて設定する第三目標では、これらをより充実化させたいと考えます。目標金額は1,000万円です。

|第三目標資金使途

・3D写真記録(フォトグラメトリ)、点群データ調査(3Dスキャン)

・適塾データベース等のウェブサイトの充実化、適塾PR動画の制作

・諸経費、手数料

プロジェクト終了の11月30日23時まで、残りわずかとなりました。最後まで、みなさま方のお力添えのほど、よろしくお願い申し上げます。

大阪大学適塾記念センター准教授 松永和浩

緒方洪庵が大阪に開いた蘭学塾「適塾」。そこには、福沢諭吉をはじめ多くの門下生が集い、日本の近代化を支える人々が巣立っていきました。国の重要文化財にも指定されている、この歴史ある適塾を後世に守り継ぐために、皆様と共にメンテナンス・防災対策の強化と、適塾の再現可能なレベルでの調査・計測を進めます。

これにより適塾を末永く守り伝えるとともに、バーチャル空間に適塾を再現するなど多目的利用が可能となります。

時代の転換期に立ち向かい、未来を切り開いてきた人々を育んだ価値ある文化遺産を、市民のみなさまとともに次世代にも継承できれば幸甚です。ご寄付をよろしくお願いします。

1. 適塾の建物を次世代へ。

ページをご覧いただき、ありがとうございます。大阪大学 適塾記念センターの松永和浩と申します。

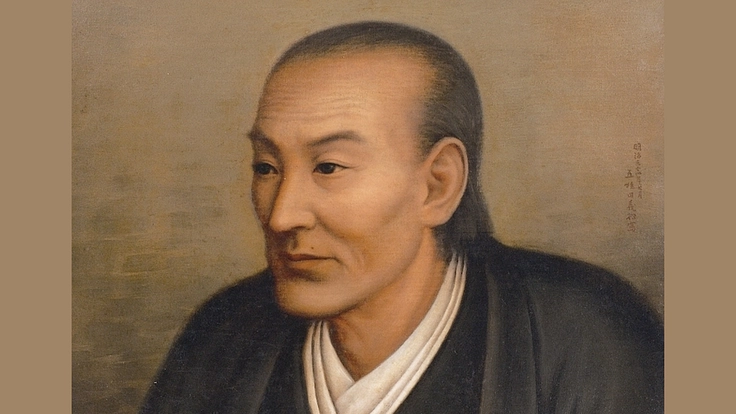

大阪大学は、幕末の蘭学者・緒方洪庵(1810-63)が天保9年(1838)に開いた蘭学塾である「適塾(適々斎塾、適々塾)」建物を保全・管理してきました。感染症対策に尽力した洪庵、幕末維新期に活躍する門下生たちが過ごしたこの場所は、日本の近代化の原点ともいえます。

加えて、現存唯一の蘭学塾遺構、大阪最古級の町家として、この建物は国の重要文化財に指定されています(※1)。

※1 国の重要文化財指定について、参考資料:https://kunishitei.bunka.go.jp/heritage/detail/102/2127m

「大阪最古級」について:

鈴木充「適塾修復工事について」(『適塾』10、1977年)、伴忠康「適塾の建築年代の考証」(同左)、文化庁編集・発行『重要文化財旧緒方洪庵住宅修理工事報告書』(1986年)、梅溪昇『人物叢書〈新装版〉緒方洪庵』(吉川弘文館、2016年)、適塾記念センター編『新版 緒方洪庵と適塾』(大阪大学出版会、2019年)

|感染症対策に尽力

洪庵は蘭医学研究者として、日本初(※2)の病理学書『病学通論』(1849年)を執筆し、最新の内科医書『扶氏経験遺訓』(1857-61年)の翻訳を行いました。晩年は幕府奥医師(将軍の侍医)・西洋医学所頭取に就任した、当時を代表する蘭医学者でもありました。

※2:参考資料:緒方富雄『緒方洪庵伝』(岩波書店、1977年。初版1942年)

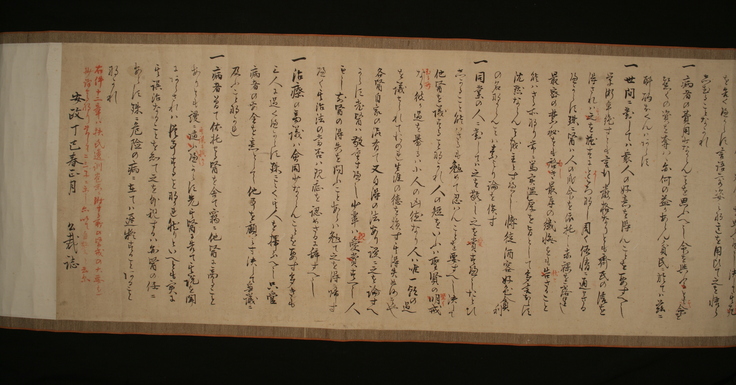

昨今のコロナ禍で、洪庵の業績に注目が集まりました。天然痘(伊達政宗が右目を失った原因)対策では、嘉永2年(1849)に大坂除痘館を設立し、18世紀末にイギリスのジェンナーが開発した牛痘種痘法(ワクチン接種)の普及に努めました。安政5年(1858)に日本列島をコレラの第3回パンデミックが襲った際には、わずか5、6日で『虎狼痢治準』をまとめ、近隣や知人の医者に無償配布しました。

門下生の一人である長与専斎(1838-1902)は、初代内務省衛生局長として、衛生行政・医療制度・防疫体制を整備しました。明治9年(1876)には種痘の強制接種を導入し、1980年のWHO(世界保健機関)による根絶宣言につながりました。一方で大日本私立衛生会を結成し(1883年)、衛生思想の普及にも尽力しています。

|人道主義・赤十字精神の実践

洪庵が医者の倫理観を抄訳した「扶氏医戒之略」(1857年)には、次のような一節があります。これを自戒とし、門下生にも教え諭しました。

- ただおのれをすてて人を救わんことを希(ねが)うべし(第1条)

- 病者に対しては唯(ただ)病者を視るべし。貴賎貧富を顧みることなかれ(第2条)

- 棄てて省みざるは人道に反す。たとい救うことあたわざるも、これを慰するは仁術なり(第7条)

戊辰戦争で旧幕府方に最後まで従軍した高松凌雲(1836-1916)は、敵味方の区別なく傷病兵の治療に従事しました。これは日本で最初の赤十字精神の実践とされています。

明治10年(1877)の西南戦争では、佐野常民(1822-1902)が博愛社(現・日本赤十字社)を設立し、官軍・薩軍双方に戦地医療を施しました。博愛社の活動には、官軍側の軍医であった洪庵の次男・惟準(これよし)(1843-1909)も協力しています。

|近代化に貢献した門下生たち

|現存唯一の蘭学塾遺構

多士済々の門下生が勉学に励んだ適塾には、彼らの息吹を感じることができます。

- ヅーフ部屋

適塾に1部しかない蘭和辞書「ヅーフ・ハルマ」が置かれ、持ち出し禁止となっていた部屋。門下生たちは奪い合うようにこの辞書を引き、夜中まで灯火は消えなかったという。

- 塾生大部屋

一人畳一畳分のスペースで起居し、勉強した。塾生は習熟度別に等級に分けられ、月6回の会読(蘭書の原書読解のテスト)の成績で進級できたが、成績のよい者から自分のスペースを選べた。真ん中の柱には無数の刀傷が残り、議論が高じてか、ストレス発散かは定かではないが、ほとばしる青春が感じられる。

- 洪庵書斎

洪庵は午前中に往診、午後は今後の治療法の検討、夜中まで翻訳に当たっていた。北側の円窓から洩れる明かりは、対面の塾生大部屋に届き、塾生に刺激を与えたと思われる。

|国指定の重要文化財

彼らが学んだ適塾の建物は、昭和17年(1942)に大阪帝国大学(現・大阪大学)に寄贈され、昭和39年(1964)には、現存唯一の蘭学塾遺構として国の重要文化財に指定されています。

大阪大学は現在まで、この貴重な建物の維持・管理に努めてきました。さらには適塾および適塾関係者に関する調査・研究を行い、その成果を社会に発信し続けています。この活動は、市民共通の貴重な歴史的遺産としての適塾を預かる大阪大学の社会的責務と自任しております。

【スペシャル動画】阪大出身の落語家・桂紋四郎さんの創作落語「福澤諭吉、適塾の青春」

【ニューズレター】「適塾 みどころ」を毎号紹介する「適塾かわら版」はこちら

2. 適塾の保全活動のこれまで。

適塾建物は、開塾の前年にあたる天保8年(1837)に起こった大塩平八郎の乱、そして第二次世界大戦末期の昭和20年(1945)大阪大空襲と、二度の大きな戦災をくぐり抜け、いずれも適塾は奇跡的に被害を免れています。

一方で、上記の歴史を有する適塾を守り伝えようとする人々の努力も見逃すことはできません。緒方家は適塾建物を住居・病院として使用し、また華陽堂病院に貸与などしましたが、建物の変更を最小限に留めようと意を用いていました。大阪府ついで国の史跡指定(1940・41年)を見届けた緒方家は昭和17年、適塾建物を国に寄贈し、大阪大学(当時は大阪帝国大学)が管理することとなりました。

1.昭和の大改修(1976~80)

ー移築か、現地保存かー

しかし、戦後は都市化の波が押し寄せ、周囲の建物はどんどん高層ビルに替わっていきました。

その間、適塾は老朽化が進み、その存続が危ぶまれるようになりました。そこで大阪大学は昭和47年、適塾管理運営委員会を立ち上げます。耐震診断を行った結果、強度に問題があることが判明します。同委員会では、改修を前提に、移築保存か、現地保存かで意見が分かれました。「洪庵宗」を自称する熱意ある教員たちはあくまで現地保存を主張し続け、ついに当時の総長・釜洞醇太郎は自説を撤回する英断を下しました。

昭和51年(1976)、文化庁により建物を一度解体し、部材の補修を行いながら、洪庵が生きていた時代の状態に復元する「昭和の大改修」が行われました。工事は昭和55年(1980)に完了し、それ以来、適塾建物は一般公開されています。

また、同時に周囲を歴史公園化する取り組みもなされました。というのも、現地保存した場合、周囲に建物が隣接する状況では延焼・類焼のリスクを抱えることとなります。そこで周辺の地権者の協力を得て、建物の東側を大阪市の公園、西側を日本生命の公開空地としました。

適塾が所在する淀屋橋・北浜は、現在はオフィス街になっており、ビルに囲まれる中、江戸時代の建物がひっそりと佇んでいるという光景が広がっています。同じく重要文化財となっている現存最古の幼稚園舎・愛珠幼稚園に挟まれた公開空地は、都会のオアシスのような、人々の憩いの場となっています。

▲▽▲▽

2.平成の改修(2013~14)

ー忍び寄る大地震に備えてー

平成7年(1995)年、近畿地方を阪神・淡路大震災が襲いました。これを受け、文化庁では重要文化財の建造物の耐震化を推進しています。同23年(2011)は東日本大震災が発生し、南海・東南海トラフ地震に対する危機感が高まっています。

平成の改修は、上記文化庁の取り組みの一環として実施されたもので、震度7の地震でも倒壊せず、文化財の改変を必要最小限度に押さえた工事でした。具体的には、柱と梁の接合部に仕口ダンパー・耐震リングを設置、壁に複合鋼板耐震壁の埋め込み、屋根の軽量化を施しました。実施部分の一部は、あえて露出させていますので、お越しの際は是非ご覧ください。

平成30年(2018)には大阪府北部地震(M6.1)が発生し、最寄りの観測地点では震度5弱を記録しました。これにより板塀の傾き、漆喰壁・梁に亀裂が入り、土壁にひび割れ・剥落等、数十カ所の被害が出ました。しかしながら、地震翌日に駆けつけてくれた文化庁の調査官によると、建物の躯体には影響ないとのことでした。図らずも、平成の改修は功を奏しました。

▲▽▲▽

3.止められない劣化、避けられないリスク

上記のほか、適塾建物を守り伝えるために大小様々な努力を続けています。しかしながら現状、次のような課題があります。

①経年劣化

昭和の大改修から既に40年以上が経過し、毎年のようにメンテナンスは続けていますが、各所で傷み・劣化が見られます。

②近年の異常気象

今夏には“地球沸騰化”という言葉が生まれ、地球史的規模での気候変動が進んでいます。集中豪雨のために、適塾の屋根・雨樋の排水処理能力を超過して雨樋からあふれ、漆喰壁にコケやカビが発生したり、板塀が腐食したりと、これまでにはなかった劣化要因となっています。また、平成30年の台風21号では玄関のガラス戸が外れてしまう被害に遭いました。建物の直接被害のみならず、防犯上でも重大な問題です。

③南海トラフ地震・上町断層地震

いつ発生してもおかしくない南海トラフ地震ですが、強烈な地震エネルギーによる損壊とともに、津波被害も想定されます。前者は言わずもがな、後者では適塾は土佐堀川(旧・淀川)からわずか100m余の距離にあります。幕末に起きた安政の大地震(1854年)では、安治川口・木津川口から津波が遡上し、船が押し流され多くの被害をもたらしたことが知られています。この時の適塾の被害は伝えられていませんが、淀屋橋・北浜一帯は浸水域に想定されています。適塾より一本南の緒方ビル(除痘館跡)には、津波の際には上町台地(大阪平野が海・湖だった5世紀以前でも陸地だった台地で、古代の難波宮や大坂城が建つ)へ避難するよう誘導する看板が設置されています。

一方で、この上町台地には断層が走っています(適塾の東方約200m)。前述の大阪府北部地震では、伏見城が崩落した慶長大地震と同じく、高槻・有馬断層と上町断層との交差点が震源地と考えられています。上町断層のずれによる、直下型の地震が発生する可能性も危惧されます。既に耐震改修工事を済ませたとはいえ、それを凌駕する超巨大地震・津波が襲来する可能性は否定できません。

④火災

日本の歴史的建造物は木造であるため、日常的に火災・焼失のおそれがつきまといます。4年前に首里城が漏電により焼失したことは、記憶に新しいところです。その数ヶ月前には、石造のノートルダム寺院ですら焼失してしまうわけですから、「豈に適塾においてをや」です。もちろん、漏電対策、消火設備の整備は進めていますが、如何せん、外からの付け火・もらい火は防ぎようがありません。まして多くの人々が活動する都市部という立地は、そのリスクを高めています。

3. 市民共有の財産として永久に守り伝える。

今回の適塾を後世に守り継ぐプロジェクトでは、メンテナンス・防災対策の強化と、適塾を再現可能なレベルで調査・計測することを最大の目的としています。

自前資金(国からの運営費交付金)/各種補助金での実施

漏電対策や電気系統の見直し、経年劣化にともなう修繕費は、毎年度の予算から順次対応しています。防災対策については、専門家と相談しながら計画を策定中ですが、通常予算ではまかなえない規模に達します。文化庁をはじめとする各種補助金を利用して、実施していく予定です。

なお、補助金を獲得する上で、防災対策を含めた保存活用計画を策定することが重要です。保存活用計画は文化庁が推奨するもので、今後10年間の取組を策定する必要があります。長期的視野に立って慎重な計画立案が求められますので、一朝一夕に完成するものでもありません。その策定のためには、次の調査が必要です。

①宮大工による実測調査

→自前資金(運営費交付金〈総長裁量経費〉):1,600~1,700万円

日本の伝統建築は、宮大工の職人技によって支えられています。日本建築の構造を知り尽くす職人に実測調査を依頼します。調査では、部材の形状や、当初部材か後補部材の別、材種を確認します。調査結果は、調査図を作成し記録します。なお調査には、本学の建築系の学生・院生が参加し、実習の場とします。

②3D写真記録

→クラウドファンディングにおける皆様からのご寄付

適塾建物の内観・外観を専用機械で撮影し、3D写真記録(フォトグラメトリ:写真測定法)として記録します。網羅的な現状記録でもあり、①の実測調査を補完するものでもあります。

③点群データ調査

→クラウドファンディングにおける皆様からのご寄付:②と合わせて360万円

点群データは、専用の三次元計測機器(3Dスキャナー)で三次元計測して取得されるデータです。点群データとは、「位置情報(X,Y,Z)と色情報(R,G,B)を持った点の集合データ」のことを指します。

今回は、建物の形状を大量の点の集合体データとして表現し、記録します。これも①の実測調査を補完するものです。

大阪大学の社会的責務は、歴史的・文化財的に貴重な適塾を次世代に守り伝えていくことです。しかし適塾は大阪大学の専有物ではなく、市民共有の文化財と考えます。その意識を醸成するため、私たちは適塾の魅力を新たな形で発信していきます。

時代の転換期に立ち向かい、未来を切り開いてきた人々を育んだ価値ある文化遺産を、市民のみなさまとともに次世代にも継承できれば幸甚です。

4. 資金使途/スケジュール

今回のクラウドファンディングの第一目標では、②3D写真記録、③点群データ調査にかかる資金を皆様にご協力いただきたいと思っております。

<第一目標金額>

・300万円

<資金使途>

・3D写真記録(フォトグラメトリ)

・点群データ調査(3Dスキャン)

360万円かかる見込みとなりますので、皆様のご寄付を一部金として大事に充てさせていただきます。

<第二目標金額>

・800万円

<資金使途>

・3D写真記録(フォトグラメトリ)

・点群データ調査(3Dスキャン)

・適塾データベース等のウェブサイトの充実化

・適塾PR動画の制作

・諸経費、手数料

<スケジュール>

・2023年11月~2024年3月末:宮大工による実測調査

・2024年2月~2024年6月末:適塾建物の3Dスキャン、点群データ調査

・2024年6月~2024年12月末:適塾データベース等のウェブサイトの充実化、適塾PR動画の制作

今回の調査は、前提となる①宮大工による実測調査を補完するもので、適塾建物のかつてない現状記録を作成します。この記録に基づき、今後はメンテナンスの計画的な実施を行います。さらには万が一、災害等による大きな破損、消失の事態に直面した場合に備え、復旧・復元する際の学術的な基礎データとします。

これをもとに、今後の補修や適塾のバーチャル空間を作り上げるまでには大きな費用が発生します。しかし、クラウドファンディングという手段を通してまずは皆様とともに復元することが、「集い、学ぶ場」としての適塾の新たな第一歩になると思い、この挑戦を始めることにしました。

5. 今後の活動について

今回のプロジェクトが達成できれば、今後は次の活動を予定しています。

・デジタルコンテンツの充実化

今回のスキャンデータ、点群データを利用して、AR・VR等のデジタルコンテンツを作成し、さらなる適塾の魅力を発信する活動を推進します。

・地域防災体制の構築

適塾建物を維持していく上で、自然災害を防ぐことはできませんが、人災のリスクを極力低減する努力が求められます。例えばタバコや悪意ある付け火に対しては、地域に暮らす、働く人々の目が抑止効果を発揮します。そのためには、適塾がかけがえのない市民共有の財産であることを地域の人々に理解いただく必要があります。

適塾が所在する船場地区には近代建築をはじめ多くの歴史的建造物が残っているので、夜警を兼ねた「大人の建物見学ツアー」といったイベントや、建物内展示・WEBコンテンツの充実化によって、適塾の魅力を発信していきます。その先に、地域の人々のご協力を得ながら地域防災体制の構築を目指します。

6. 実行メンバーよりご挨拶

西尾 章治郎(大阪大学総長)

大阪大学の「校祖」とも言える緒方洪庵(司馬遼太郎が著した小説『花神』の冒頭に述べられています。)の没後160年の節目となる今年、大阪大学は、江戸末期の大坂に洪庵が開いた適塾を市民共有の財産として守り伝え、未来につなぐためのプロジェクトをスタートします。

プロジェクト実施にあたっては、実測調査のみならず、防災対策の強化やメンテナンス等の費用を大学の自己財源で賄ってまいりますが、本プロジェクトの最大の目的である「デジタル技術を用いて適塾建物を調査・計測し、バーチャル空間に適塾を再現するなど多目的利用のための高精細3Dモデル制作」を実現するためには、より多くの費用が必要となることから、クラウドファンディングを通じて皆さまのご支援を募ることといたしました。

これを契機に、適塾の文化財や歴史的価値だけでなく、「集い、学ぶ場」としての伝統や魅力をより多くの皆さまに知っていただけるような取組を推進してまいります。

皆さまの温かいご支援を心よりお願い申し上げます。

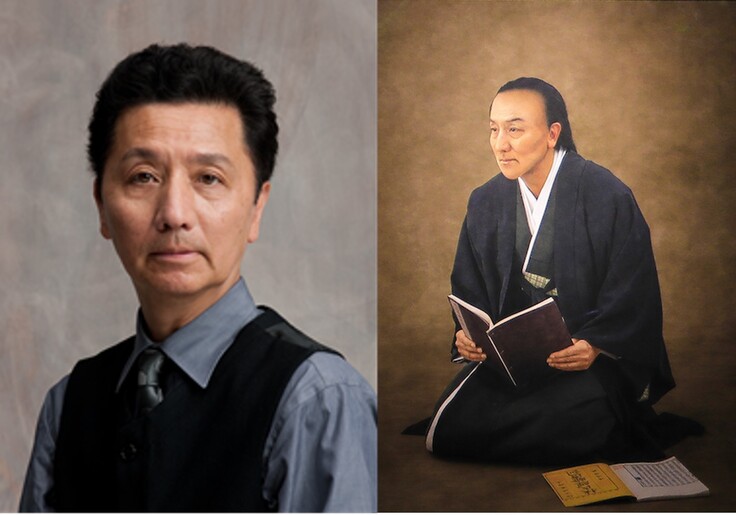

松永 和浩(大阪大学適塾記念センター准教授)

近年の世界情勢、気候変動に、新たな時代の到来を感じている方も多いかも知れません。緒方洪庵とその門下生たちが生きた幕末も、まさに時代の変革期でした。彼らが苦悩しつつ、それでも前を向いて学問・研究に励んだ場に来れば、何らかの示唆やインスピレーションが得られるのではないでしょうか。そのような先人の息吹を感じられる場所が、大都市のなかに残っている奇跡を、次代につないでいくことが責務と理解し、奮闘しています。応援、よろしくお願いします!

福田 知弘(大阪大学大学院工学研究科准教授)

私は、VR(仮想現実)、AR(拡張現実)、MR(複合現実)などのXR(クロスリアリティー)に、AI(人工知能)や3Dモデリングの技術も組み合わせ、建物や街の未来像を描くための方法やそのためのシステムを研究開発しています。

適塾を後世に守り継ぎたい。そのためにはまず、適塾を再現可能なレベルで調査・計測し、3D写真記録や点群データ調査でデジタル化する必要があります。これらのデータを基に、AR・VR等のコンテンツを作成し、適塾の魅力を新たな形で発信することもできます。

災害はいつ起こるかわかりませんが、平時の備えが何より大切です。皆様のご支援をどうかお願い申し上げます。

木多 道宏(大阪大学大学院工学研究科教授)

適塾は、江戸時代の数百年を通して洗練された「町屋」という建築形式を現代に伝えるものです。通りに沿ってミセの開放的な構えが連続することで賑わいが生まれ、センザイと呼ばれた中庭が敷地を越えて連続することで通風や採光を効果的に取り入れることが可能となります。また、敷地の奥に蔵が連続することで防火帯としての機能も持っていました。大阪大学は適塾を継承することで、「町屋」が果たしてきたまちづくりの役割をも現代に受け継ぎ、適塾を核として、文化、環境、防災などの観点から安全で魅力的な都市空間の形成に貢献したいと考えています。

7. 応援メッセージ

緒方 洪章様(画家。緒方洪庵玄孫。『適塾』表紙画制作者)

緒方家が昭和17年(1942)に適塾を大阪大学に託してから、80年以上の年月が流れました。私自身、何度か足を運んでいますが、そのたびに管理が行き届き、多くの方々が訪問される様子を目にし、子孫の一人としてたいへん嬉しく思います。今回のプロジェクトは、大学らしくデジタル技術を用いて万が一に備える、素晴らしい取り組みと拝察いたします。既にファーストゴールを突破し、ネクストゴールでは適塾の魅力をさらに発信していく取り組みに資すると伺っています。適塾がより多くの方々に愛され、後世に伝えられていくことを切に願います。

森村 泰昌様(芸術家。大阪大学特任教授)

今年4月に「適塾の集い」という作品を制作し、大阪大学中之島センターに設置していただきました。制作を通じ、適塾に集った多彩な人材が、大阪という自由闊達な空気のなかで育まれ、近代日本の礎を築いた事実を再認識しました。未来への見通しが困難な昨今において、その存在価値はますます高まっているでしょう。大阪人として誇るべきものは色々ありますが、適塾はもっと自慢してよいと思っています。大阪の貴重な遺産を、次世代にしっかりと継承していってください!

海堂 尊様(医師・作家)

緒方洪庵が主人公の「西鵬東鷲」(「ウェブ文蔵」連載中)の執筆にあたり、幾度か適塾を訪問させていただきました。適塾は単なる建築物ではなく、洪庵の志を体現した施設です。日本の近代化を担う英俊たちがそこに集い、日夜切磋琢磨していました。天然痘のワクチン接種施設「除痘館」を大坂でいち早く立ち上げられたのも、適塾という母胎があったおかげでしょう。そうした先人の心意気に直接触れることができる施設を残していくことは、後生の責務だと思います。先取果敢な適塾の精神を受け継ぐことが、日本の未来を照らし出すことになるのですから。

杉田篤史様

(アカペラグループINSPi リーダー

株式会社hamo-labo 代表

愛媛大学社会共創学部 客員研究員)

当クラファン中心メンバー松永さんと僕は1997年入学の大阪大学同期であるが、知り合ったのは最近。2018年豪雨災害にあった愛媛県西予市野村町でだ。僕は復興ソングを住民のみなさんとつくっていて、松永さんは当地の酒文化の聞き取り調査。

初めて一緒に飲んだのは今年。飲み進めるうち、松永さんのインテリな外面の奥にだんだん見えてきた本性。

松永さんはアホなロマンチストだ。

だから野村にかつてあった「緒方酒造」が緒方洪庵の親戚というつながりだけで詳細な調査レポート冊子までつくっていた。僕も同様に偶然のご縁で野村と出会い、住民のみなさんと3曲も歌を作って、今では移住してしまった。

僕もアホやから、松永さんの活動は全面的に応援する所存。

アホが中心にいるチームはまとまり成し遂げる。それが大阪流チームビルディングやと僕は信じています。

8. 税制優遇に関してのご案内

大阪大学へのご寄付については、税制上の優遇措置が受けられます。

- 個人の皆さま-

■所得税の軽減

大阪大学への寄付金は、所得税法上の寄付金控除の対象となる特定寄付金(所得税法第78条第2項第2号)として 財務大臣から指定されています。具体的には、寄付金の額(当該年分の総所得金額等の40%を限度とする。)から2,000円を除いた額を所得から控除することができます。

■住民税の軽減

大阪大学への寄付金を個人住民税の控除対象としている都道府県・市区町村にお住まいの皆さまは寄付金税額控除の適用を受けることができます。

具体的には、寄付金の額(当該年分の総所得金額等の30%を限度とする。)から2,000円を除いた額に対し、以下の率を乗じた額が、翌年の個人住民税額から控除されます。

・大阪市:10%(府民税2%+市民税8%)

・吹田市・豊中市・茨木市・箕面市:10%(府民税4%+市民税6%)

・堺市:2%(府民税のみ)

・上記以外の大阪府下の市町村:4%(府民税のみ)

大阪大学への寄付金は、例えば以下の都道府県・市区町村の個人住民税控除対象となっております。

【具体例】

吹田市・豊中市・茨木市・箕面市にお住まいの方は、寄付金の額(当該年分の総所得金額等の30%を限度とする。)から2,000円を除いた額に10%(都道府県民税4%・市区町村民税6%)を乗じた額が、翌年の個人住民税から控除されます。

大阪府(個人住民税控除対象外の市町村)にお住まいの方は、寄付金の額(当該年分の総所得金額等の30%を限度とする。)から2,000円を除いた額に4%(都道府県民税)を乗じた額が、翌年の個人住民税から控除されます。

- 法人様-

大阪大学への寄付金は、法人税法上の指定寄付金(法人税法第37条第3項第2号)として財務大臣から指定されています。具体的には、寄付金の全額を、一般の寄付金の損金算入限度額と別枠で、損金算入することができます。

寄付金領収書の日付は、READYFORから大阪大学に入金のある2024年1月の日付となります。また、寄付金領収書のご送付は2024年3月中のご送付を予定しております。

※そのため、2024年分として確定申告してください。

9. 留意事項

・<11/20追加>お酒の試飲を含むギフトについて、20歳未満の飲酒は法律で禁止されているため、20歳以上の方に限りご寄付いただけます。また、お酒のご提供にあたっては、酒類製造業許可をもった製造業者が同席いたします。

・大阪大学クラウドファンディングの他のプロジェクトについては、大阪大学クラウドファンディング特設ページをご覧ください。 https://readyfor.jp/lp/osaka_univ/index.html

・大阪大学未来基金ホームページに掲載及び、施設内に掲示するお名前については、リンク先(https://readyfor.jp/terms_of_service#appendix)の「寄付契約」の中にある「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

・大阪大学未来基金へのご寄付により本学が取得しました個人情報につきましては、本基金に関する業務(お礼状・領収書の送付、ご寄付芳名録作成、本学からのお知らせ、本学での各種分析等)などに使用させていただきます。

・累計50万円以上のご寄付をいただいた方は、ご芳名をプレートに記し大阪大学施設に掲示。

※累計額は大阪大学クラウドファンディングを含む、大阪大学未来基金へのご寄付を累計します。大阪大学未来基金についてはHPをご覧ください。https://www.miraikikin.osaka-u.ac.jp/

・リターンの海外発送はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

・寄付完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために活用させていただく場合があります。

・寄付後のお届け先の変更はできません、お間違いのないようご注意ください。

・寄付時にご回答いただく質問項目への回答は寄付確定後、変更できません。

・ご寄付に関するご質問は、こちらをご覧ください。

(10/21追記)

第一目標達成のお礼と

ネクストゴール挑戦について

ご支援をいただきましたみなさまのおかげで、公開19日目である10月20日に第一目標の300万円を達成することができました。応援コメントや直接のご連絡を通じて、歴史ある適塾建物を市民共通の文化財として守り伝えていく使命が、多くの方から賛同と期待を得ているということを実感いたしました。スタッフ一同心より感謝すると同時に、適塾を預かる責務の重大さに身の引き締まる思いです。

今回、第一目標とさせていただいた300万円は、適塾建物の現状を記録し、再現可能となる最低限の精度の三次元データ計測の費用(総額360万円)に充てるもので、より高精細なデータが得られることに越したことはありません。

またせっかく本プロジェクトを通じて多くの方々に適塾建物の歴史的・文化財的価値を伝えることができましたが、まだまだ不十分と考えます。われわれの追い求める理想は、“地域防災”です。地域の人々が文化財の価値を深く理解し、大切に思う心をもって見守ってくれれば、自ずと文化財を毀損・汚損するような行為を防ぐことができるでしょう。そういった地域の取り組みを、他地域の人々が支援する。そんな形での文化財保護を、われわれ大阪大学が実現し、モデルケースとして普及させたいと考えます。

そこで、三次元計測(3D写真記録、点群データ調査)の実施とさらなる高精細化や、適塾の魅力を伝えるコンテンツ(ウェブサイト、PR動画等)の充実化に要する費用を募るために、ネクストゴールを設定させていただきたいと思います。目標金額は800万円です。

|第二目標資金使途

・3D写真記録(フォトグラメトリ)、点群データ調査(3Dスキャン)

・適塾データベース等のウェブサイトの充実化、適塾PR動画の制作

・諸経費、手数料

最終日の11月30日まで、みなさま方のお力添えのほど、よろしくお願い申し上げます。

大阪大学適塾記念センター准教授 松永和浩

- プロジェクト実行責任者:

- 島田昌一(大阪大学適塾記念センター)

- プロジェクト実施完了日:

- 2024年6月30日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

大阪大学適塾記念センターが業者に委託し、適塾建物の3D写真記録および点群データ調査を行う。資金の大部分はこちらに充て、一部、チラシ制作・印刷代、リターンに関する経費に充てる。

リスク&チャレンジ

- プロジェクトに必要な金額と目標金額の差額について

- 必要金額と目標金額の差額は自己資金にて負担します。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

1978年熊本県生まれ。1997年熊本高校卒業、2001年大阪大学文学部入学、2008年大阪大学大学院文学研究科博士後期課程単位修得退学。博士(文学)。2010年大阪大学総合学術博物館助教、2015年大阪大学適塾記念センター准教授、2017年組織変更により大阪大学社学共創本部准教授。著書に『ものづくり 上方“酒”ばなし―先駆・革新の系譜と大阪高等工業学校醸造科―』(2012)、『室町期公武関係と南北朝内乱』(2013)がある。専門は日本中世史、日本酒史、大阪学。NHK「マッサン」(2014-15)では洋酒関係資料提供を務める。趣味は旅行で旅先の歴史・文化を堪能すること(実態は史跡めぐり、うまいもんを肴に一杯)、野球(埼玉西武ライオンズ)・サッカー(UEFA各国リーグ・CLなど)観戦。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

ギフト

3,000円+システム利用料

特別なギフト不要な方向け|3千円寄付コース

①寄付金領収書

※寄付金領収書の日付は大阪大学に入金のある2024年1月の日付となります。寄付金領収書のご送付は2024年3月中を予定しておりますので、2024年分として確定申告してください。

②大阪大学未来基金HPに寄付者のお名前掲載

※各種お名前掲載は希望制。掲載するお名前は、本名もしくは企業・団体様のお名前に限らせていただきます。法人名でも個人名でも掲載可能。

③お礼のメッセージ

▽累計50万円以上のご寄付をいただいた方は、ご芳名をプレートに記し大阪大学施設に掲示。

※累計額は大阪大学クラウドファンディングを含む、大阪大学未来基金へのご寄付を累計します。大阪大学未来基金についてはHPをご覧ください。

https://www.miraikikin.osaka-u.ac.jp/

- 申込数

- 66

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年3月

10,000円+システム利用料

一口適塾生・適塾参観券(非売品)コース

①寄付金領収書

※寄付金領収書の日付は、大阪大学に入金のある2024年1月の日付となります。また、寄付金領収書のご送付は2024年3月中を予定しておりますので、2024年分として確定申告してください。

②大阪大学未来基金HPに寄付者のお名前掲載

※各種お名前掲載は希望制。掲載するお名前は、本名もしくは企業・団体様のお名前に限らせていただきます。法人名でも個人名でも掲載可能。

③お礼のメッセージ

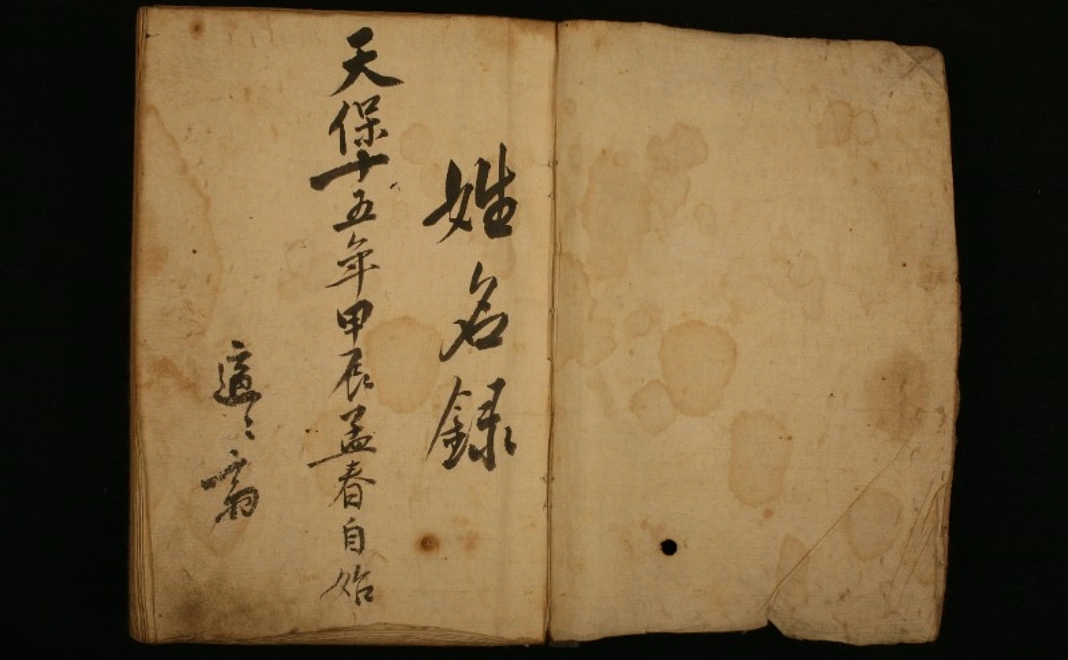

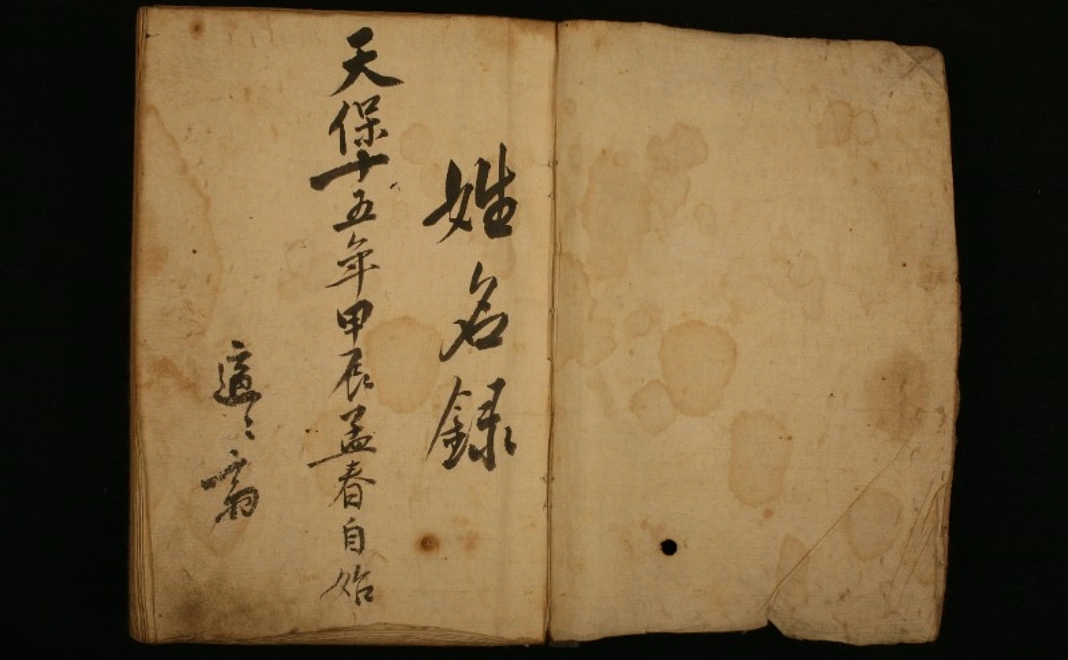

④一口適塾生(希望制)

「適々斎塾 姓名録」風の芳名帳に署名し適塾に設置します。

※筆跡をコピーして掲載させていただきます。お名前の提出方法などの詳細はクラウドファンディング終了後にご連絡します。

⑤適塾参観券(非売品)(5名様分)

※有効期限:発行から1年内

▽累計50万円以上のご寄付をいただいた方は、ご芳名をプレートに記し大阪大学施設に掲示。

※累計額は大阪大学クラウドファンディングを含む、大阪大学未来基金へのご寄付を累計します。大阪大学未来基金についてはHPをご覧ください。

https://www.miraikikin.osaka-u.ac.jp/

- 申込数

- 40

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年3月

3,000円+システム利用料

特別なギフト不要な方向け|3千円寄付コース

①寄付金領収書

※寄付金領収書の日付は大阪大学に入金のある2024年1月の日付となります。寄付金領収書のご送付は2024年3月中を予定しておりますので、2024年分として確定申告してください。

②大阪大学未来基金HPに寄付者のお名前掲載

※各種お名前掲載は希望制。掲載するお名前は、本名もしくは企業・団体様のお名前に限らせていただきます。法人名でも個人名でも掲載可能。

③お礼のメッセージ

▽累計50万円以上のご寄付をいただいた方は、ご芳名をプレートに記し大阪大学施設に掲示。

※累計額は大阪大学クラウドファンディングを含む、大阪大学未来基金へのご寄付を累計します。大阪大学未来基金についてはHPをご覧ください。

https://www.miraikikin.osaka-u.ac.jp/

- 申込数

- 66

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年3月

10,000円+システム利用料

一口適塾生・適塾参観券(非売品)コース

①寄付金領収書

※寄付金領収書の日付は、大阪大学に入金のある2024年1月の日付となります。また、寄付金領収書のご送付は2024年3月中を予定しておりますので、2024年分として確定申告してください。

②大阪大学未来基金HPに寄付者のお名前掲載

※各種お名前掲載は希望制。掲載するお名前は、本名もしくは企業・団体様のお名前に限らせていただきます。法人名でも個人名でも掲載可能。

③お礼のメッセージ

④一口適塾生(希望制)

「適々斎塾 姓名録」風の芳名帳に署名し適塾に設置します。

※筆跡をコピーして掲載させていただきます。お名前の提出方法などの詳細はクラウドファンディング終了後にご連絡します。

⑤適塾参観券(非売品)(5名様分)

※有効期限:発行から1年内

▽累計50万円以上のご寄付をいただいた方は、ご芳名をプレートに記し大阪大学施設に掲示。

※累計額は大阪大学クラウドファンディングを含む、大阪大学未来基金へのご寄付を累計します。大阪大学未来基金についてはHPをご覧ください。

https://www.miraikikin.osaka-u.ac.jp/

- 申込数

- 40

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年3月

プロフィール

1978年熊本県生まれ。1997年熊本高校卒業、2001年大阪大学文学部入学、2008年大阪大学大学院文学研究科博士後期課程単位修得退学。博士(文学)。2010年大阪大学総合学術博物館助教、2015年大阪大学適塾記念センター准教授、2017年組織変更により大阪大学社学共創本部准教授。著書に『ものづくり 上方“酒”ばなし―先駆・革新の系譜と大阪高等工業学校醸造科―』(2012)、『室町期公武関係と南北朝内乱』(2013)がある。専門は日本中世史、日本酒史、大阪学。NHK「マッサン」(2014-15)では洋酒関係資料提供を務める。趣味は旅行で旅先の歴史・文化を堪能すること(実態は史跡めぐり、うまいもんを肴に一杯)、野球(埼玉西武ライオンズ)・サッカー(UEFA各国リーグ・CLなど)観戦。

.png)

A.jpg)