TSUBASA|次の空へ羽ばたく居場所。新拠点への移転にご支援を!

寄付総額

目標金額 13,000,000円

- 寄付者

- 189人

- 残り

- 55日

応援コメント

プロジェクト本文

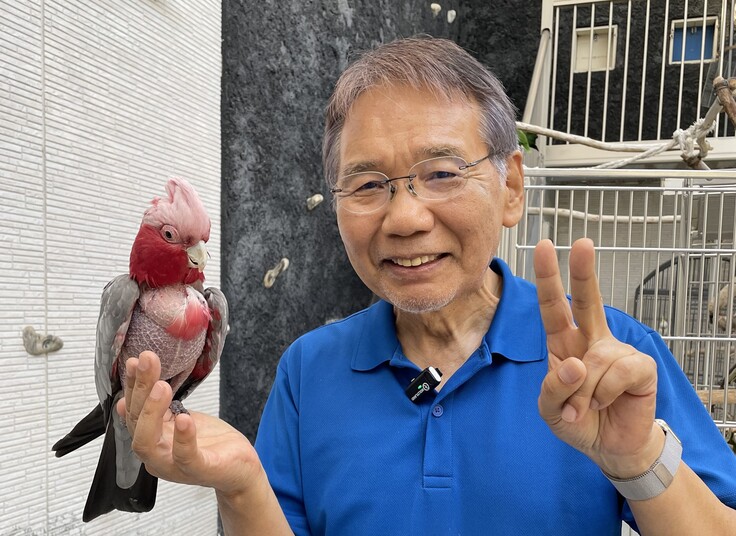

認定NPO法人TSUBASA 代表

松本壯志から皆様へ

「人、鳥、社会の幸せのために」たった一羽のオウムとの出会いから、2000年にTSUBASAは始まりました。

当時、「飼えなくなった鳥の行き場がない」という現実を、私自身も知りませんでした。

それから25年。

全国から届く多くの命と向き合いながら、病気や経営危機、災害、社会の無理解──そのすべてを仲間たちと共に乗り越えてきました。2004年、私は余命3ヶ月と宣告され、肝臓移植という人生最大の試練を経験しました。そのとき、私を支えてくれたのは、鳥たちのまっすぐな眼差しと、全身で生きようとする姿でした。

私は心の底から思いました。

「生かされたこの命を、鳥たちのために使おう」と。

だからこそ今度は、私たちがその命たちに恩返しをする番なのです。

次のTSUBASAへ。「夢の家」をともに築く挑戦。

私たちは設立以来、「人、鳥、社会の幸せのために」という理念を胸に歩み続けてきました。鳥たちの命を守り、「終生飼養」または「命のバトンのリレー」という理想を追い求めながら、限られた空間と資源の中で、どうすれば一羽でも多くの鳥が幸せになれるかを考え続けてきました。

そして今、現行施設の老朽化と手狭な環境が限界を迎えつつあります。これは、いつか必ず訪れる「引越し」──すなわち“物件購入”という大きな決断を下すときが来たことを意味します。

このクラウドファンディングは、TSUBASA史上初の挑戦であり、「鳥たちのための夢の家」を実現するための、一世一代の大勝負です。

一羽でも多くの鳥を、次の幸せへ。

私たちが目指す新しい拠点は、決して“広さ”を追い求めるものではありません。

むしろ、より多くの鳥たちを、より早く、安心して新しい家庭へとつなぐための“次の空へ羽ばたく家”です。

そこは、長く滞在する終の棲家ではなく、愛鳥家さんの家庭に近い環境を再現した場所。

ここで心と体を整え、自信を取り戻した鳥たちが、安心して次の暮らしへ羽ばたける──それが、新しいTSUBASAの役割です。

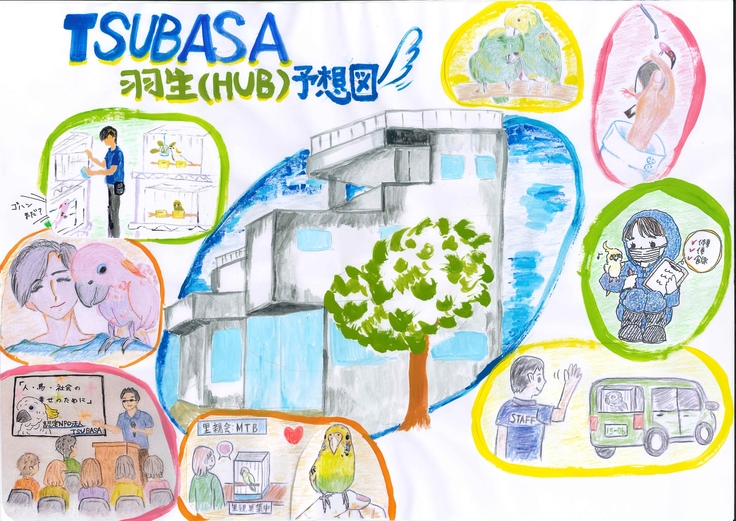

「羽生(はにゅう)」で生まれる、新しい“ハブ(HUB)”のかたち。

そして今回、私たちが新たに拠点を構えるのは、埼玉県羽生(はにゅう)市。

「羽が生まれる」と書くこの地名は、まるで新しいTSUBASAの誕生を象徴しているようです。

さらに不思議なことに、「羽生」は“ハブ(HUB)”とも読めます。

鳥、人、社会をつなぎ、出会いと循環を生み出す──それこそが、私たちTSUBASAが目指してきた姿です。

この偶然のようで必然の出会いをきっかけに、私たちは羽生の地を「命の循環を生み出すハブ(HUB)」として育てていきます。

ここから、鳥たちの新しい未来、そして人と鳥が共に生きる希望の輪を広げていきたいのです。

一世一代の決意。ともに未来へ。

この挑戦は、私たちだけでは成し遂げられません。25年間、共に歩んできた皆さま、そしてこれから出会う未来の仲間たちの力を信じて、すべてを懸けて臨みます。どうか、私たちの「一世一代の決意」にご賛同いただき、鳥たちが安心して羽ばたける“夢の家”、そして人と鳥が共に生きる社会を未来へ繋ぐ新しいTSUBASAの実現を、共に見届けてください。

皆さまの想いが、鳥たちの未来を、そして“鳥と人の幸せの循環”を支える力になると信じています。

目次

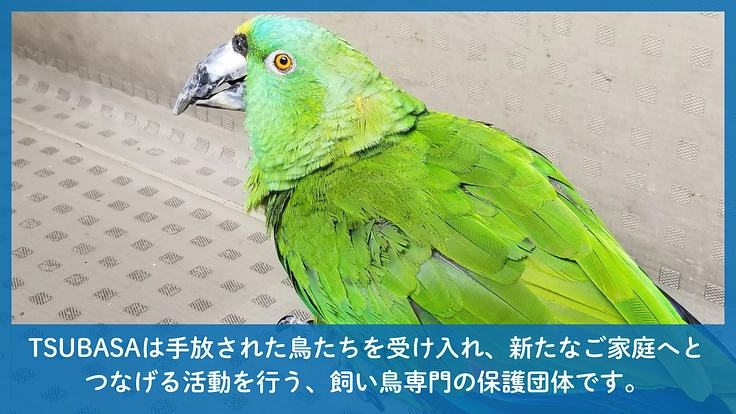

私たち認定NPO法人TSUBASA(つばさ)は、2000年3月に設立され、飼育が困難になった鳥たちの保護・譲渡活動や飼い主の方々への啓発活動、相談支援を続けてまいりました。これまでに、900羽を超える鳥たちを保護し、新たな家族へとつなげてきました。

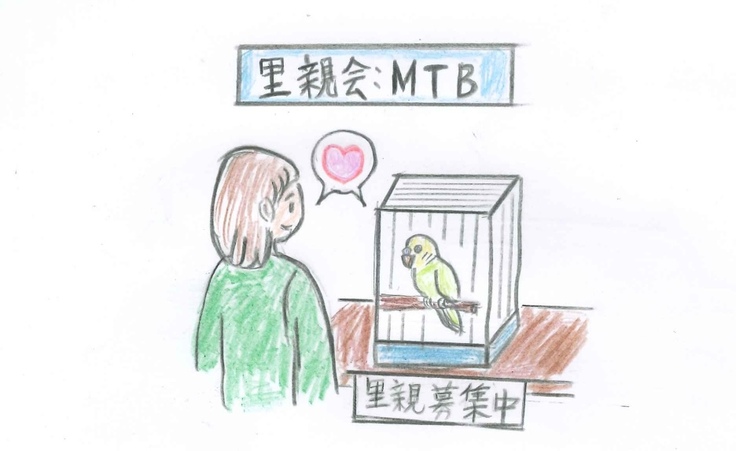

飼育困難となった鳥の受け入れ、心身のケア、そして信頼関係を築き直すためのトレーニングを行い、新しい家族に引き渡しています。

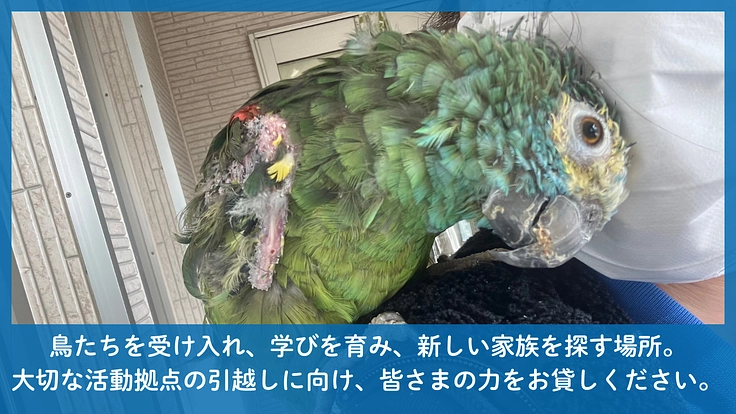

|キビタイボウシインコ「ぴこりん」の場合

ぴこりんは、50歳を超えた大型インコです。

お母さんの肩に寄り添って過ごすのが大好きでしたが、お母さんの施設入所をきっかけにTSUBASAへやってきました。

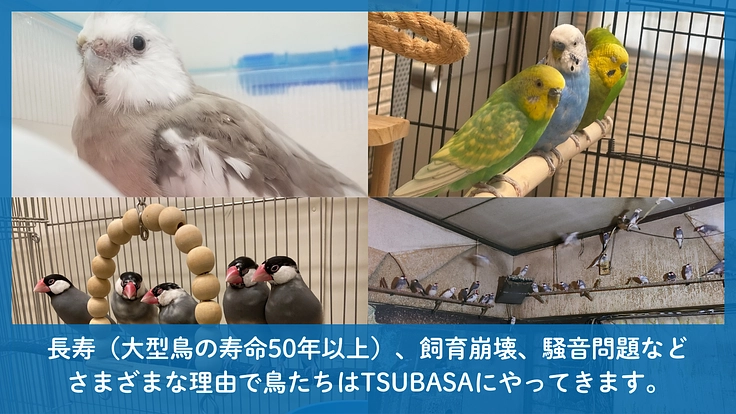

大型鳥はとても長生きで、40〜50代の鳥が増える一方、飼い主様も高齢であることが多く、多くの方が「こんなにも長生きするとは知らなかった」と話されます。その理由は当時は今のように情報を簡単に得ることができなかった背景があります。

ぴこりんは長年の高カロリーな食生活により脂肪の塊ができ、体重管理と食事改善が必要な状態でした。また、一つの家庭に大切にされてきたことから、当初は特定のスタッフにしか心を開きませんでした。

現在までにスタッフは焦らず距離を保ちながら接し、少しずつ信頼関係を築いてきました。今ではケージの外で過ごす時間も増え、気になる人を見かけると「えっ!?」「おかあちゃん!!!」と大きな声でおしゃべりをする姿も見られます。

ぴこりんが50年の鳥生で培ってきた穏やかで優しげな気質を「素敵だね」と言ってくださる家族に、いつか出会えるように。 その日まで、スタッフは健康管理とトレーニングに励み、ぴこりんの日々を支えていきます。

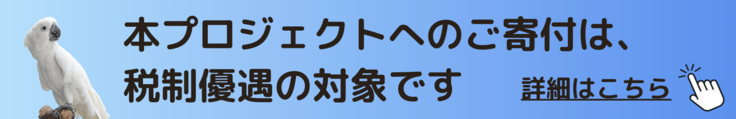

|ボタンインコ「ブルボス」の場合

ボタンインコのブルボスは2023年に9羽一斉にレスキューした鳥たちの内の1羽です。

ご高齢の飼い主様が近日中にご入院をされるとのことで、ご相談をいただきました。

近年は鳥を屋内で飼育することがスタンダードです。しかし、このご家庭では屋外の禽舎に鳥たちがおり、9羽中6羽は放し飼いにされていました。飼い主様は体調が悪く餌水の交換は週に2回程度、掃除がほとんどできていませんでした。

お世話の頻度がかなり低かったため、人との関わりが希薄だったブルボスたち。レスキュー直後は人が姿を現したり、ケージに少し触れるだけでもケージ内でバタバタと飛び回ってしまい、落ち着いて生活できるような状態ではありませんでした。

”鳥たちを施設へ連れ帰る”ことではなく、”新しいご家庭へ繋げる”までがレスキューです。

コンパニオンバードである彼らは人の介在なしに生きていくことはできません。

そこで、人との生活が苦しいものではなく豊かなものになるよう時間をかけてトレーニングしました。

残念ながらレスキュー直後に亡くなってしまった鳥さんもいましたが、命を繋ぐことができた4羽は里親さんの元へ出発しそれぞれの鳥生を新しいご家族と共に歩んでいます。

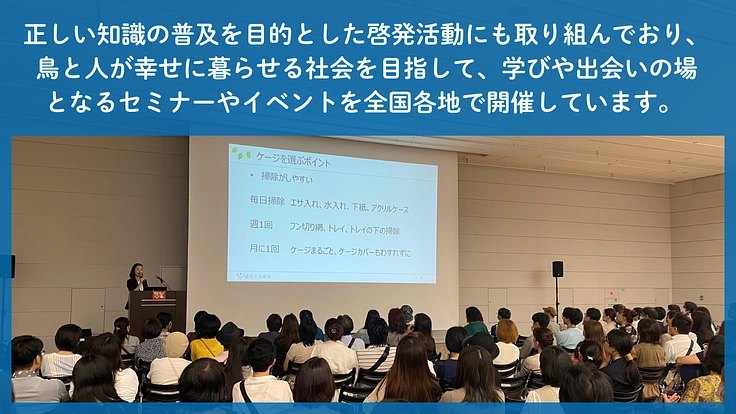

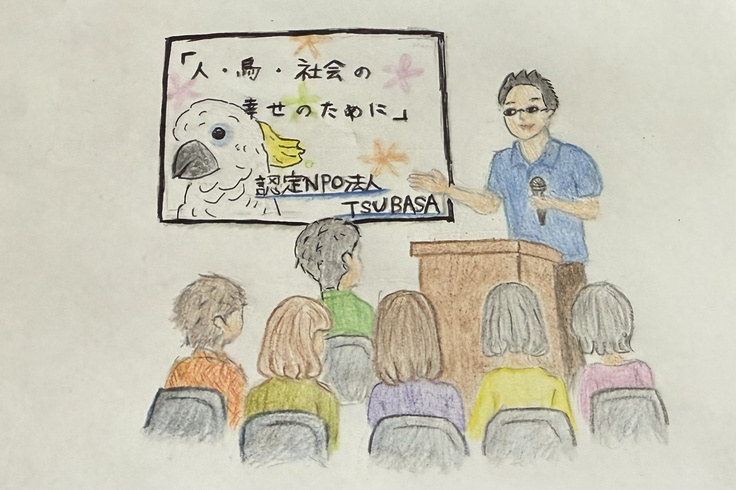

TSUBASAは、保護活動と同じくらい大切にしていることがあります。

それは、鳥が手放されない社会をつくるための「啓発と文化づくり」です。

「学び」と「文化」で、“鳥を手放さない社会”をつくることを目指し、飼育放棄を未然に防ぐため、全国各地で講演会やセミナー、情報発信を通じて「正しい知識と責任ある飼育」を伝えています。全国に広がる学びの輪「BLA(バードライフアドバイザー)」と、鳥を想う文化を育てる祭典「愛鳥祭」を両輪に、特に学校や地域での活動を重視し、未来の世代にバトンを渡す取り組みを行っています。

|BLA(バードライフアドバイザー)とは

BLAは、TSUBASAが独自に開発したプログラムです。

「鳥と人の幸せな共生社会をつくる」ことを目的に、段階的に学びを深める3つのステップで構成されています。

- 3級:「鳥と私が幸せになる」。まずは自分と自分の鳥の幸せを考える入門編。 「常識より良識」をテーマに、 日々の飼育を見直す学びを通して、“思いやりの知識”を育みます。

- 2級:「鳥と私とあなたが幸せになる」。友人や他の飼い主から相談を受けたときに、正しくアドバイスできるようになる実践編。 「知識を力に」をテーマに、専門講師8名による2日間の集中講座を行っています。

- 1級:「鳥と私とあなたと社会が幸せになる」。最上位では「鳥に関わる社会課題を解決する」ことをテーマに掲げ、 ビジネスや仕組みづくりを通じて、鳥と人のより良い社会を実現していきます。

現在、約4,300名(2級600名・3級3,700名) がBLAとして全国に広がり、それぞれの地域で啓発活動の担い手となっています。そして、TSUBASAは全国で1万人のBLA誕生を目指しています。

日本でどれくらいの人が鳥を飼っているのか――正確な統計はありませんが、きっと皆さんの周りで「鳥を飼っている友人」「鳥が好きなご家族」が少ない印象ではないでしょうか。その中の1万人が、鳥と人の幸せを考えて学び、行動できるようになれば、この業界は確実に変わります。

一羽でも多くの鳥と、一人でも多くの飼い主さんが幸せになる。

私たちはその小さな「1万人の輪」を、未来へつなげていきたいと考えています。

|愛鳥祭(あいちょうさい)とは

「常識から良識へ」そして「Save the Birds」。鳥を想う文化を広げる“文化のハブ(HUB)”。

愛鳥祭は、TSUBASAが主催するなかで最大級の愛鳥イベントです。

2016年の第1回開催以来、全国の愛鳥家・企業・クリエイター・保護団体が集い、“鳥を真ん中に人がつながる祭典”として発展してきました。次回は記念すべき第10回を迎えます。

鳥の命を守る行動を社会の“当たり前”にするために、講演・展示・ワークショップ・支援ブースなどを通じて、「鳥を買う」から「鳥と学び、つながる」へと価値観を変える活動を続けています。来場者の中には、愛鳥祭をきっかけにBLAを受講したり、ボランティアとして活動に加わる方も増えています。

この祭典は、まさに“常識が良識へと変わる文化のハブ”として、鳥と人の未来をつなぐ大切な役割を担っています。

学びと文化の循環が生む「幸せの連鎖」BLAで得た“知識と良識”が、愛鳥祭で“文化と行動”へと広がっていく。この2つの循環こそが、TSUBASAの掲げる「持続可能なハブ(HUB)モデル」の核となっています。

飼育相談はもちろんのこと、「もう飼えない」「どうしていいかわからない」と悩む飼い主さんの相談窓口としても活動し、鳥と人の両方にとってより良い選択をサポートしてきました。

|鳴き声による手放しのご相談

鳥さんの鳴き声が原因で、手放しをご検討されている方からご相談がありました。お話を伺うと、最近「呼び鳴き」をするようになり、近隣からの苦情はまだないものの、今後迷惑をかけてしまうのではと心配されているとのことでした。

そこで、呼び鳴きへの対応方法やアクリルケージの導入などをアドバイスしたところ、状況が改善し、手放さずに飼育を続けられることになりました。

|飼い主様の呼吸器の病気による手放しのご相談

飼い主様が呼吸器のご病気を患い、10羽の鳥の手放しについてご相談をいただきました。しかし、飼い主様には「できる限り全ての鳥を手元に残したい」という強いご希望がありました。

そこでご本人やご家族と慎重に話し合いを重ねた結果、病気への影響が少ない範囲で一部の鳥のみを残し、残りの鳥をお引き取りすることになりました。

手放しのご相談をいただく際、多くの場合は「受け入れが避けられない」または「早急な対応が必要」なケースです。

しかし、もし手放さずに済むのであれば、それが一番望ましいことです。

私たちは一つひとつのご相談に丁寧に耳を傾け、飼い主さんと鳥さんの双方にとって最善の方法を一緒に考えながら対応しています。

鳥は数十年生きる種も多く、その一生は人間のライフステージと深く関わります。

だからこそ、私たちは鳥だけではなく「人」にも向き合い、寄り添うことで、鳥にとっても人にとっても幸せな「社会」をつくることを目指して活動しています。

インコ・オウム・フィンチといったいわゆる「コンパニオンバード」は、古くから人と共に暮らしてきた歴史のある動物です。つまり、ご自身の鳥さんを守って幸せにできるのは、人、つまり飼い主さんしかいません。

飼い主さんが鳥さんのことをよく知り、適切に飼育することで、鳥さんも鳥らしく、鳥として、健康でいられます。良い関係を築くことができている鳥と人が、最初は小さな個の単位だったとしても、少しずつ力を合わせていくことができれば、やがて「社会」となります。

しかし現実には、飼い主の高齢化や生活環境の変化により、行き場を失う鳥たちが後を絶ちません。TSUBASAはそうした鳥たちを受け入れ、次の家族との縁をつなぐ「架け橋」として歩んでいます。

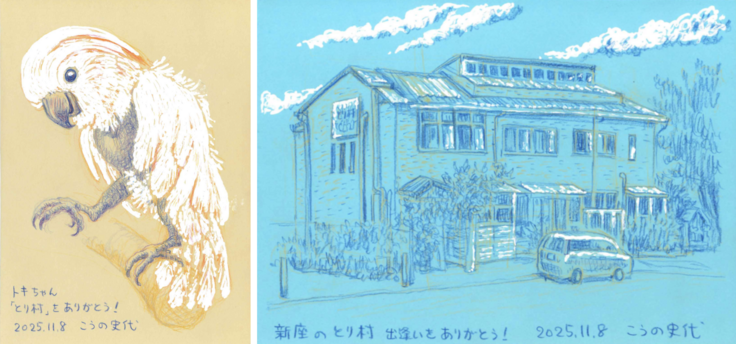

TSUBASAは、現在埼玉県新座市に「とり村」という拠点を構えています。

「とり村」は2階建ての建物で、1階は飼い鳥と飼い主さんが一緒に来て鳥を遊ばせることができる「バードラン※」と鳥用品等グッズ販売のスペースに、2階はさまざまな理由により保護した鳥たちの居住スペースとして、寝室や大型の鳥たちを放鳥するスペースになっています。

※バードランはコロナ禍より閉鎖しており、現在はスタッフの利用スペースとなっています。

~ 欠かせない場所「バードラン」の思い出 ~

鳥は本来、社会性が高く、集団で生活する生き物です。しかし、飼い鳥はどうしても限られた環境の中で暮らすことが多くなりがちです。

そんな鳥たちにとって、バードランは貴重な憩いの場でした。

バードランを通じて出会い、友達になった鳥たちも少なくありません。

また、バードランに通うことで問題行動が改善されたケースもありました。いつもと違う場所、人、そして他の鳥たちとのふれあいは、鳥にとって良い刺激となり、心身の健やかな成長につながったようです。

さらに、特定の鳥種を集めたイベント「同鳥会」では、同じ種類の仲間と過ごすことで、鳥たちの社会性を育む機会にもなりました。

・・・

憩いの場となっていたのは、鳥だけでなく、飼い主さんにとっても同じことでした。

当時は、飼い主同士が気軽に交流できる場があまりありませんでしたが、バードランでの交流をきっかけに、自然とコミュニティが広がっていきました。

特に、独り身の飼い主さんにとっては、大切な交流の場となりました。あるご高齢の飼い主さんは、バードランでの出会いを通して、愛鳥だけでなくご自身にも新しい友人ができたと話してくださったことがあります。

こうした繋がりがあれば、もしお世話が難しくなったときにも、互いに助け合うことができ、思わぬトラブルを防ぐことにもつながります。バードランは、鳥たちにとっても、そして飼い主さんにとっても、社会性を育み、絆を広げる大切な場所でした。

・・・

しかし、2019年の新型コロナウイルスの流行を機にバードランは閉鎖となりました。感染流行が落ち着き、社会にもTSUBASAにも日常が戻ってきましたが、閉鎖期間の間に私たちは日々の業務の進め方を始め、様々な見直しを余儀なくされました。

何が起きても活動を止めずに組織を運営していくためには、これまで以上にセミナーやイベント等、様々な企画に力を入れる必要があります。そのためにはマンパワーも必要です。限られた資本ではありますが、共に歩んでくれるスタッフを少しずつ増やし、現在は企画や日々の事務作業のための場として欠かせないスペースとなっています。

また、施設の他の鳥たちと距離が取れるこの空間は、新しいご家庭への旅たちを控えた鳥たちが、たくさんの鳥たちに囲まれた生活から、静かなご家庭での暮らしに馴染むための練習の場としても重要なスペースにもなっています。

飼い主さん同士の交流の場にもなり、多くの方に長く愛されてきた「とり村」ですが、実は現在、老朽化と施設規模の制約により、十分な受け入れやケアが難しい状況となっています。

TSUBASAの保護施設「とり村」が誕生したのは、2011年2月のことです。 建物としてはまだ14年ほどしか経っておらず、一見すると大きな問題はなさそうに思われるかもしれません。

しかし、賃貸物件としてお借りしている以上、構造上の制約は大きく、また無視できない建物の老朽化や不具合も見えてきました。 鳥の手放し件数が年々増えるなかで、受け入れのために必要な検疫室の増設なども、賃貸では実現が難しい状況です。

現在の「とり村」では、部屋ごとに空調を設置し、看護が必要な鳥のための別室も設けています。

しかし、施設の構造上の制約から、空調や環境面において、いくつかの課題を抱えています。

|空調面の課題

2階にある「オカメの中庭」は、当初「鳥たちが自由に飛び回れるスペース」として天井高の吹き抜けとして設計されました。しかし、広い空間に対して空調の効きが追いつかず、鳥たちにもスタッフにも大きな負担となっています。

そのため真夏や真冬にはやむを得ず鳥たちを日中でもエアコンが安定して機能する狭い寝室へ移動させることもあります。これは、結果として日中であるにも関わらず窓のない部屋に入れることになるので本来なら避けたい状況です。

現在は、「オカメの中庭」の天井をビニールシートで覆うなどして空調効果を高める応急的な工夫を行っていますが、根本的な改善には至っていません。また、看護が必要な鳥だけでなく、鳥ごとの体質や体調に応じて、より細やかな温度管理を行えることが理想です。

現状ではそれが叶わず、寒がる鳥がいるとそれに合わせて健康な鳥たちも必要以上の保温をしています。結果として、お引き取り時には寒さに強い鳥もTSUBASAにいることで寒さに敏感になってしまうという無視できない課題になっています。

|防塵・換気面の課題

各部屋(鳥の寝室)には換気扇が設置されているものの、窓がなく空気がこもりやすい構造となっています。マスクの着用で対策しているものの、空気中に舞った鳥の脂粉(羽根の粉)を長期間にわたり吸い込むことで、健康に悪影響を及ぼすおそれがあります。

日々清掃を行っていても完全に除去することは難しく、鳥を飼育するうえでは避けて通れない課題です。

このような課題を解決するため、埼玉県羽生市に新たな拠点を移転すること、そして、移転にかかる費用の一部を、クラウドファンディングを通して募ることを決断しました。

これまでTSUBASAは、会員様からの会費・ご寄付・イベント収益などで運営資金をまかなってきました。しかし施設移転にかかる費用は非常に大きく、従来の資金調達方法だけではまかなうことが難しい状況です。

こうした状況下であるため、資金調達の目的もありますが、私たちはこの機会を「仲間を増やす」機会にもできればと思っています。

私たちの取り組みにご賛同いただける方からのご支援はもちろん、このプロジェクトを知った方が「鳥たちの現状」や「飼う前に考える責任」について思いを寄せてくださること。それこそが、私たちにとって最大の価値です。

鳥を飼っている方も、飼っていない方も、このプロジェクトをきっかけに「人、鳥、社会の幸せ」について一緒に考えていただく機会となることを願っています。

ご支援金の使途詳細

- 施設改装費(空調・防音・防塵・止まり木や安全設計など):約700万円

- 引越し移転費用(鳥たちの輸送、安全管理、備品移設など):約150万円

- 新しいケージ・飼育備品の購入費:約80万円

- その他予備費(緊急対応・追加工事など):約70万円

- クラウドファンディング手数料・決済手数料など:約300万円

合計:1,300万円

お引越しスケジュール

- 2026年2月末 リフォーム完了 建物の工事臭気などの確認完了

- 2026年3月末 引越し完了

- 2026年4月末 現施設完全撤去

羽生の新拠点では、現在の拠点で抱えている課題を解消するだけでなく、時代とともに変化してきた鳥たちのライフスタイルに合わせた施設を目指します。

羽生の新拠点では、鳥たちの「安心・安全・快適」を第一に考えた施設をつくります。

|空調・環境面

新しい施設となる建物は、3方向を道路に囲まれ、道路に面していない敷地には現時点で建物が立っていません。周囲に隣接する建物がないので、十分な採光と通風を確保できる環境です。

1階には、 店舗として使用されていた広い一室空間があります。

仕切り方を工夫することで温度に勾配をつけ、すべての鳥を一律の環境にするのではなく、より「将来の家庭」を意識した環境づくりが期待できます。

店舗部分を除く空間は、もともと人の居住用として作られており、実際の家庭に近い雰囲気の小部屋が複数あります。

トレーニングや里親候補のご家族との面会など、こちらも鳥たちが「将来の家庭」を意識して過ごせるような空間としての活用が可能です。

また、各部屋には窓があり、換気性も今より格段に向上する見込みです。

一方で、窓が多く開放的な構造のため、逸走や騒音のリスクにも十分配慮が必要です。ネットの増設や複層ガラスの導入など、十分に対策を講じながら運用してまいります。

鳥たちが外気や自然光を感じられる環境を確保しながらも、安全性との両立を図ります。

|鳥たちの年齢、ライフスタイルの変化に適応

現施設は、天井高が4m以上ある中庭と呼ばれる大型鳥向けの開放的な放鳥スペースがあります。

鳥たちが飛ぶための広大なスペースを確保できる一方で、施設にいる鳥たちにとって必ずしも快適なスペースであるとは言えない状況になってきています。

その一つの要因は、鳥たちの高齢化です。高齢の鳥にとって高低差があることは、止まり木から転落したり、舞い降りるときの着地に失敗してけがをする危険性があります。

大型の鳥は、新しいご家庭が見つかるまでに数年かかることも珍しくはありません。来たばかりのころは20~30代で元気いっぱいだった鳥たちも、以前に比べて動きがゆっくりになってきたり、脚力や掴む力が弱くなってきたり、視力の低下を感じるようになったり。しかし鳥自身はこれまでと同じように行動をしようとするため、中庭での放鳥に危うさを感じます。

また、1羽で長年飼われてきた鳥などは他の鳥とのコミュニケーションを積極的に取ろうとしないケースも少なくありません。

TSUBASAにやってくる鳥たちは、もともとはご家庭で人と密接な関係を築いてきた鳥たちがほとんどです。家庭という空間での暮らしに慣れている分、中庭のような大きなスペースにびっくりしてしまったり、他の鳥たちといることよりも人と過ごすことを好み、スタッフが迎えに来るのを待っている様子の鳥たちが、以前よりも多くなったように感じます。

スタッフが増え、一羽一羽の性格を把握し個別のケアができるようになってきた今必要なのは「一部の」鳥が飛べる場所よりも 適切な日光浴空間と一羽ずつがリラックスできる個別のケージ。そして、スタッフや里親候補さんが鳥と向き合える空間ではないかと考えています。

また、鳥たちが健やかに過ごせるだけでなく、人と鳥がつながり、学び合う「共生の拠点」として整備するため、飼い主さんやボランティアが集い、学び合えるコミュニティスペースをつくります。

日本国内では「鳥の保護施設」はまだ数が少なく、知られていない存在です。

だからこそTSUBASAでは、誰でも見学できる施設として門戸を開き、多くの方に活動を知っていただく機会を大切にしてきました。

移転先でも、地域に根差した社会貢献の場としてより積極的に情報発信を行い、「一部の人のための特別な場所」ではなく、地域の皆さまにとって身近な存在になっていきたいと考えています。

鳥のお世話はご自宅で完結することが多く、また、お喋り相手としてお迎えされる方も多いため、他の動物に比べて飼い主さんが孤独を感じやすい傾向にあります。実際に、私たちへの電話相談で「初めて誰かに悩みを打ち明けられました」というお声をいただくことも少なくありません。

このスペースは、そんな飼い主さんたちが孤立することなく、気軽に繋がり合えるコミュニティの場となることを目指しています。将来的には、TSUBASAを卒業した鳥さんと里親さんが集まれる同鳥会のような企画も開催できればと考えています。

|「横のつながり」で支え合い・学び合いを実現

顔も名前も知らない相手よりも、普段から交流のある仲間の方が、いざという時にSOSを出しやすいのではないでしょうか。例えば、病気や急な用事で愛鳥さんのお世話が難しくなった時、気軽に相談し助け合える関係は何よりの安心に繋がります。

飼い主さん同士の「共助の輪」が広がることは、愛鳥さんの安心な暮らしに直結します。そして、皆様で支え合う文化が育つことで、TSUBASAはより緊急性が高く、本当に助けが必要な鳥たちを1羽でも多く救う活動に全力を注ぐことができるようになります。

また、この場所は、多様な飼育情報や考え方に触れられる学び合いの場でもあります。

医療や食事が進化する現代において、「これが唯一の正解」という飼育方法はありません。TSUBASAでの飼育方法も一つの参考に、様々な方の経験や知識に触れ、ご自身の愛鳥さんにとってのベストを見つけるヒントをぜひここで得ていただきたいです。

異なる考えを否定したり、自分の常識を押し付けたりするのではなく、お互いを尊重し、共に考える。そんな温かいコミュニティを広げていきたいと思っています。

|鳥たちに、環境の変化に動じない社会性を

このスペースは、人だけでなく、鳥たちにとっても価値ある場所にしたいと考えています。さまざまなイベントを通して、飼い主さん以外の人と関わる機会を持つことは、鳥たちの社会性を育む貴重な経験となります。

鳥は環境の変化に繊細な生き物です。お世話をする人や場所が変わることで、時に命に関わるほどのストレスを受けてしまうこともあります。日頃から様々な刺激に慣れ、どこにいても誰といても動じないタフさを身につけることは、将来、私たちがお引き取りすることになった時はもちろん、飼い主さんが誰かにお世話を託す際にも、人と鳥、双方の負担を大きく減らしてくれます。

飼い主さんが孤立せず、多様な情報の中から愛鳥さんにとっての最善を選び取れるコミュニティがあること。

そして、鳥さん自身が社会性を身につけ、どんな環境でも堂々と過ごせるようになること。

この2つが実現することで、不幸な鳥を生まない未来と社会に繋がると考えています。

新拠点となる埼玉県羽生(はにゅう)市は、「羽が生まれる」と書き、さらに“ハブ(HUB)”とも読める場所。

まるで鳥たちが新たな空へ旅立つハブ空港のように、ここから命と想いが出会い、つながり、未来へ羽ばたいていく。

TSUBASAはこの地で、鳥・人・社会をつなぐ「命のハブ(HUB)」としての新しい挑戦を始めます。

保護団体の使命の一つは、保護した動物を囲い込むことではなく、コンパニオンとして生を受けた生き物たちの最期の時間は家族の元で過ごさせてあげるお手伝いにあります。

今回の施設では、その部分にも堂々と力を注げるような視点を大切にしたいと考えています。

|多くの鳥たち・飼い主さんに寄り添う

全てのお困りの飼い主様と鳥たちに寄り添いたいと、私たちはいつも思っています。

ですが、それには空間の限界という課題は必ず付いて回ります。「引っ越しをしても、収容数を大幅に増やせないのでは意味がない」と感じる方もいるかもしれませんが、職員が増えない限り、受入れ間口をただ広くすることは管理の行き届かない鳥たちを増やすだけだと考えています。

大切なことは、TSUBASAにとどまり続ける鳥を増やすことではなく、受け入れた鳥達を次の家庭に送り出すためのスキル(トレーニングや健康管理)を磨き、施設が一時的な通過地点として機能し続けることです。

里親さんが決まれば、空間に空きができて次の鳥さんを受け入れることができます。こうした鳥たちの巡りあわせを好循環させることで私たちは収容数そして譲渡数を上げていくこと、結果として多くの鳥を受け入れたと言える状況を作りたいと考えています。

|家族の出会いに有利となるように、適切なケアを

問題行動がある鳥さんは里親さんが決まりにくく時間がかかれば鳥自体が高齢化します。もちろん病気にもなります。そうすると、鳥種によってはどんどん里親のチャンスは減っていきます。

健康な鳥は健康なまま、病気の鳥は治療や情報開示によってその状態を里親候補の方が理解・受け入れられるようにケアすることが大切です。行動面の問題があるのであれば、そこに向き合うことに多くの時間を割きたいと思います。

TSUBASAが目指すのは、「鳥を保護する場所を増やす」ことではなく、鳥が手放されない社会をつくることです。

そのために私たちは、保護活動と並行して、啓発・連携・循環・自立の4本柱による「持続可能なハブ(HUB)モデル」づくりに取り組んでいます。

鳥たちの保護を“最終手段”ではなく“社会の仕組みの一部”として位置づけ、啓発・連携・経済・循環の力で“放棄のない社会”を実現することを目指して、放棄を未然に防ぐやめに全国の団体・専門家と連携し、持続可能なモデルをつくります。

| 飼い主さん・業界全体への啓発と予防の強化

「保護の前に、放棄を防ぐ」。

TSUBASAはこれまでの経験から、飼育放棄の多くが“知識不足”や“誤解された情報”によって起きていることを痛感しています。そのため、全国各地での講演・セミナー・オンライン講座を通じて、飼い主だけでなく、ブリーダー・ペットショップ・獣医師など業界全体が共に学び合う啓発の場を広げています。

また、愛鳥家や専門家が正しい情報を共有できるよう、獣医師・行動学の専門家と協働し、「生涯飼養ガイドライン」の策定にも取り組んでいます。こうした啓発活動を通じて、“手放されない社会”の基盤を育てています。

また、これらの取り組みを一部収益化することで、安定的に保護と啓発を継続できるよう、 自ら活動資金を生み出す社会事業型の運営モデルを確立しています。

|全国の保護団体・動物病院・教育機関・自治体と連携

専門家・団体とのネットワーク連携TSUBASAが単独で全てを担うのではなく、全国の保護団体・動物病院・教育機関・自治体と連携し、情報と支援のハブ(HUB)として機能します。

たとえば、保護依頼が来た際には「地域内での一時預かり」や「相談対応」を迅速に分担できるよう、全国ネットワークを構築中です。この連携により、鳥の移送リスクや施設の集中を軽減し、まるで空港が多くの都市をつなぐように、命と支援の流れを全国へと広げていきます。

羽生市の新拠点で、TSUBASAは「持続可能なハブ(HUB)モデル」によって、鳥たちの保護を“最終手段”ではなく“社会の仕組みの一部”として位置づけ、啓発・連携・経済・循環の力で“放棄のない社会”の実現を目指します。

最終的には「鳥と暮らすならTSUBASAから学び、TSUBASAから迎える」という社会的認知を広げ、鳥と人が幸せに共生できる未来を実現したいと考えています。

鳥、人、社会が支え合いながら未来へ羽ばたく。

その拠点となる新施設への移転に向け、どうかあなたからのお力をお貸しください。

トキ(オオバタン)♂ 推定年齢40歳超

プロジェクトリーダー

こんにちは。プロジェクトリーダーを務めます、トキです。

ボクがいたからTSUBASAが生まれたんだよ、ってみんなが言ってくれる。

トキちゃんすごいね。がんばったね。よかったね。

とっても嬉しいし、ちょっぴり得意な気持ちにもなっちゃうけど。

でも多分、ホントはね。

ボクの存在に気付いてくれる人がいたから、今のボクとTSUBASAがあるんだ、と思う。

ボクの目は真っ黒で大きい。

ボクのお腹は大きくハゲちゃってる。

ボクの声は会話が聞こえなくなるくらい大きい。

ボクのくちばしはどんなものもやっつけられるくらい強くて大きい。

どれもボクの「チャームポイント」。

松本さんに出会って、それがわかった。 TSUBASAができた。トキポンというお嫁さんにも出会えた。

ボクの声もおハゲも笑ってかわいいというスタッフとたくさんのボランティアさん、お客様と出会った。

ボク以外の鳥たち、人たちにも素敵な出会いがたくさん、たくさん生まれますように。

羽生の地が、ボクたちの存在を発信する中心地になりますように。

みなさまの応援を、どうぞよろしくお願いいたします。

TSUBASAスタッフ一同

城ヶ﨑:第2の鳥生を過ごす温かいご家庭へ出発する準備のための場所として、今までは十分なスペースの確保ができない場面もありましたが、今回を期に一新されます。再び家族の一員として過ごせる日を待つ鳥たちのためになる施設を目指します。皆様のお力添えをいただけますと嬉しいです。

伊東:鳥たちがのびのびと暮らせる新しい環境づくりを目指します。鳥、一羽一羽の個性豊かな面をより見いだせる、快適で安心できる拠点にしていきます。皆さまと共に、この新しいスタートを形にしていければありがたく存じます。

望月:時代の変化や施設の老朽化により、鳥たちに少なからず負担が生じていました。新しい拠点では、人にも鳥にも寄り添える場所として、次の幸せへ翔けるための環境づくりを進めていきます。TSUBASA自身も、そして鳥たちも新たに新しい一歩を踏み出せる拠点を目指します。どうか、この挑戦にお力添えをお願いいたします。

髙橋:近年は施設を卒業していく羽数も増えている一方、入れ替わるようにまだまだ多くの鳥達がやって来ます。その為、今まで以上に人と鳥を繋ぐ架け橋のような存在となる拠点を目指していきたいと思っております。「羽生」という新たな土地で、鳥達が更なる幸せに向かって羽ばたいていけるようお力添えいただけますと嬉しいです。

井伊:よりたくさんの鳥たちと人々に素敵な出会いが訪れる。羽生の”おうち”をそんな場所に育てられるよう、皆様のお力添えを、どうぞよろしくお願いいたします。

涌井:新たな拠点・羽生で新たな気持ちを胸に、これまでと変わらず人と鳥の幸せを願って活動してまいります。羽が生まれると書くこの地で、新たな出会いを生み多くの発信するため応援お願い致します。

清水:拠点が変わっても「鳥・人・社会のために」という思いは変わりません。TSUBASAにとっても、鳥たちにとっても施設の移転は大きな挑戦です。応援いただけますと嬉しく思います。

家入:日頃から、ボランティアやご寄付、イベントへのご参加など、さまざまな形でTSUBASAをご支援いただきありがとうございます。新拠点となる羽生も、皆さまと力を合わせて、より素敵な場所に作り上げていければと思います。

新田:年々卒業する鳥達の数も増えましたが、引き取る数も変わらずで、レスキューも増えてきました。毎年様々な理由でTSUBASAに鳥が来ます。その鳥たちは第2の鳥生がTSUBASAで終わることもあります。ご家庭に行くのも幸せですが、TSUBASAに居ても豊かでより良い環境で過ごせるように全力で活動してまいります。皆様のお力添えをいただけますと嬉しいです。

麻由美:新施設はベースに人の居住区もあったため、これまでの「鳥に特化した施設」から、より家庭に近い環境も整えることができるかもしれません。皆さまと鳥たちが「一緒に過ごす未来」をリアルに思い描いていただき、末長くご縁を育んでいただく場所になることを願っています。お力添えをどうぞよろしくお願いいたします。

戸島 万記子

TSUBASA獣医師

毎年様々な理由で飼い主様とお別れし、TSUBASAにやってくる鳥さんは絶えません。

時には一度に多くの鳥さんがレスキューされ、充分な環境を整えられない事もありました。

移転を機に、どの子にも充分な環境で過ごして貰えるような施設を目指します。

また、引き続きショップで買うのではなく、保護施設で出会う、が当たり前になるような社会を目指してまいります。

眞田直子先生

小鳥の病院BIRDHOUSE 院長

「人・鳥・社会の幸せのために」というTSUBASA設立時に掲げた高い理念に共感しています。

単に行き所のなくなった鳥のレスキューだけではなく、教育、娯楽、交流をふんだんに盛り込んだ全国展開のイベント開催を通じて鳥類の魅力を力強く発信し続けている認定NPO法人「TSUBASA」の活動をリスペクトします。

私がTSUBASAと関わりを持ち始めて25年になりますが、数多くの苦難に直面しながらもずっと活動を継続してきたことを知っています。

これからの高齢化社会の中で、オーナーさんが飼育できなくなった鳥たちが残念ながら増えてしまう傾向がどんどん加速している現状があることから、社会におけるTSUBASAの活動は十分な意義を持っているといえるでしょう。

このクラウドファンディングが実り多い糧となるよう応援しています。

小嶋篤史先生

鳥と小動物の病院リトルバード 院長

私が鳥医者として駆け出しのころ、飼い鳥の命は今よりずっと軽かったように思います。

当時の日本では、鳥を“家族”として迎える意識も知識も乏しく、まるでおもちゃのように命が消費されていました。

特に保護者を失った鳥たちは行き場をなくし、病気になっても助けの手が届かない時代でした。

そんな中、TSUBASAさんは唯一の、そして最後の砦として、25年にわたり飼い鳥たちを守り続けてこられました。

それは医療だけでは決して成し得ない、尊い活動です。

飼い鳥たちの未来のために、このかけがえのない存在をこれからも応援し続けたいと思います。

巽 祐一郎 様

保護わん(一般社団法人 保護犬のわんこ)代表

TSUBASAという衝撃!

それまで鳥の保護団体の存在を知らなかった私だが、TSUBASAの話を伺ううちに強く惹かれ、その場で撮影をお願いした。

犬猫とは異なる保護の仕組みは、そのまま移植できないものの多くの学びがあり、犬猫保護にも応用できると感じた。

TSUBASAの活動を広く知ってほしいと思い、施設紹介動画を制作しYouTubeに公開。

結果、普段の数百回再生が一気にバズり、1週間で3.5万回、現在では4.7万回を超えた。

多くの人が鳥の保護に関心を寄せ、団体を必要としていることを実感した。

特筆すべきは、TSUBASAが自らの収益でスタッフ給与などすべてをまかなっている点だ。

多くの保護団体が無償ボランティアに頼る中、経営的に自立しているのは極めて稀である。

代表の松本さんが企業経営のノウハウを持ち込み、持続可能な運営を実現しているのだ。

現在、新座の施設が移転準備中とのこと。

現施設の設計も見事だっただけに、新しい拠点がどんな形になるのか、今からとても楽しみだ。

上中 牧子 様

NPO法人小鳥レスキュー会 代表理事

鳥爺こと認定NPO法人TSUBASA松本代表との出会いは20年以上前のことになります。

当時、国内には例をみない鳥の保護施設を作ること、NPOという法人にチャレンジすること、同じ県内にある鳥の保護施設として同じような時期から別な形で進化を遂げてきました。

やり方は異なるも着地点である「鳥たちのために」という気持ちはお互い変わりはありません。

互いに大変な場面はたくさんあったかと思いますが、これからも鳥たちのために進化していく姿を応援しています。

梅川 千尋 様

とりみカフェ ぽこの森 オーナー/鳥育部イン神戸 主宰

TSUBASAの皆さま、このたびは埼玉県羽生市への新拠点ご決定、心よりお祝い申し上げます。

移転を実現することは決して容易ではなく、資金集め以上に、場所の選定から実行に至るまでには、大変なご尽力(マンパワー)が必要なこととお察しいたします。

渡り鳥が地球磁場や星空、土地のにおいまでも駆使して最適な営巣地へ向かうように、「羽が生まれる」という名の地を選び、新たな営巣を決断されたことは、鳥好きとして鳥の持つ知恵に通じる素晴らしいご判断だと感じました。

新拠点に営巣される事により、次なる保護活動、啓発、医療連携、譲渡の伴走、そして災害時の備えをさらに前進させると確信しています。 11月15日(いいインコの日)という、まさに追い風に乗って始まるこの挑戦を、神戸の地より心から応援いたします。全国の愛鳥家の皆さまに支援の輪が広がり、TSUBASAの活動が、鳥たちが安心して羽ばたける揺るぎない基盤となりますように!

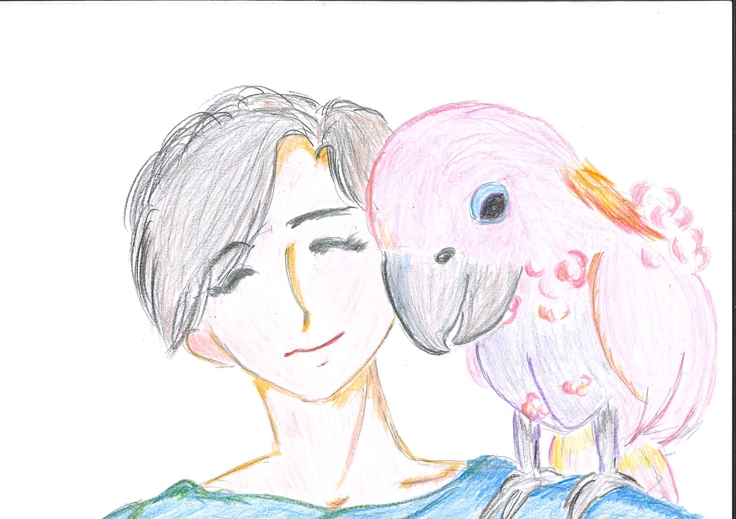

こうの史代 様

漫画家(TSUBASAボランティア・里親)

「とり村」には、里親会やボランティアでたびたびおじゃましております。

個性豊かな鳥さん達は、みんな別れや悲しみを心に秘めながらも、優しく辛抱強いスタッフさん達に支えられて、この新生活にそれぞれの楽しみを見つけていました。

そして6年前、わたしもついに「とり村」から大型インコのタオさんをお迎えすることができました。タオさんとの毎日は、平穏に見えて冒険と敬愛でいっぱいです。

このたび、新天地へと羽ばたく「とり村」は、鳥さん達にもスタッフさん達にも、より過ごしやすい環境となることでしょう。

このクラウドファンディングを含めて、より多くの色とりどりのご縁が結ばれてゆきますように!

橋本 玲子 様

NPO法人シェ・ワゾー鳥のいえ 代表

「鳥と安心して暮らせる未来を考える」をモットーに活動を行っている当団体は、TSUBASA様の理念と飼い鳥を守るための全国的な取り組みに日頃より敬意を表しております。

今年(2025年)大阪で開かれたTSUBASA様主催の「愛鳥祭」では、当団体も少しお手伝いさせていただいたのですが、TSUBASAの皆さまの熱き鳥愛に直接触れることができ、感慨を新たにいたしました。

TSUBASA様の存在は時に私たち愛鳥家の支えとなり、時に私たちに新たな繋がりを与えてくれるものとなっています。この度の本拠地移転が、TSUBASA様が目指す社会の実現に更なる大きな一歩となりますよう、関西の地からではありますが、心よりエールを送ります。

芳賀 秀樹 様

NPO法人ハッピーインコ 代表理事

『一羽でも多くの鳥を、次の幸せへ』

「鳥たちのための夢の家」お引越しに向けた TSUBASA様の大挑戦!

この大挑戦を、私たちNPO法人ハッピーインコも応援しています!

これまで、TSUBASA様は、たくさんの飼い主さんや鳥さんを、文字通り、全力で助けてこられました!

それは、巡り巡って、多くの感謝に包まれ、TAUBASA様を、さらなる飛躍へと押し上げる力に繋がります!

このクラファンは、必ず成功すると信じています!

より多くの鳥たちを、より早く、安心して新しい家庭へとつなぐための “次の空へ羽ばたく家” !!

僕たちは、このチャレンジが大成功するように、応援します!

認定NPO法人への寄附金は所得控除を受けることができます。

寄附金のうち一定のものについては、所得控除に代えて、税額控除を選択することができます。

詳しくはこちらをご確認ください。

国税局 - No.1150 一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)

国税庁 - No.1263 認定NPO法人に寄附金したとき(寄附金)

「認定NPO法人等寄附金特別控除額の計算明細書」

法人が認定NPO法人等に対し、その認定NPO法人等の行う特定非営利活動に係る事業に関連する寄附をした場合は、 一般寄附金の損金算入限度額とは別に、特定公益増進法人に対する寄附金の額と合わせて、 特別損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

なお、寄附金の額の合計額が特別損金算入限度額を超える場合には、その超える部分の金額は一般寄附金の額と合わせて、 一般寄附金の損金算入限度額の範囲内で損金算入が認められます。

詳しくは、内閣府HPをご覧ください。

寄附金領収書の発行について

本プロジェクトへご寄附をされた方には、後日PDFファイルで「寄附金領収書」をご送付いたします。

■ 寄附金控除領収書の発送日:

2026年3月10日以降に順次PDFファイルで送付いたします。発行までお時間をいただきますが、予めご了承願います。

■ 送付先:

原則としてご寄附時にご登録いただくメールアドレス宛にご送付いたします。

■ 寄附金の受領日(領収日):

READYFORから実行者に入金された日となります。2026年3月10日を予定しております。

●プロジェクトに関するご留意事項

○第一目標達成後のキャンセル・返金のご対応は致しかねますので、何卒ご了承ください。

○ご寄付完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合があります。

○ご寄付いただいた方への領収書の送付先は、ご寄付時にご登録いただいたメールアドレスとなります。アカウント情報を後日ご変更いただいた場合でも、上記は変更されません。あらかじめご留意ください。

○本プロジェクトのリターンのうち、【お名前掲載】に関するリターンの条件詳細については、リンク先(https://legal.readyfor.jp/guidelines/terms_of_service_index/terms_of_service/#appendix)の「支援契約」の中にある「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

- プロジェクト実行責任者:

- 松本 壯志(認定NPO法人TSUBASA)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年4月30日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

新拠点の改装、鳥たちの移転 改装ならび移転、現拠点の退去にかかわる費用に充当いたします

リスク&チャレンジ

- プロジェクトを実施する上で必要になる資格や許認可について

- 移転後、 加須保健所に第一種動物取扱業(販売、保管、譲受飼養、展示)並びに、動物取扱責任者の申請が必要(開業1ヶ月以内)(2026年4月までに申請予定) 移転後、 熊谷家畜保健衛生所に、診療施設の開設届並びに必要添付書類※を提出(開業10日以内)(2026年4月中に申請予定) ※診療施設の見取り図 定款又は寄付行為 獣医師免許の写し 最寄り駅から施設までの案内地図

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

ギフト

5,000円+システム利用料

TSUBASA応援コース|5千円

■鳥の写真付きお礼メール

※写真はGoogleドライブでの共有です(ダウンロード可能)。

■寄付金領収書

- 申込数

- 78

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

10,000円+システム利用料

TSUBASA応援コース|1万円

■鳥の写真付きお礼メール

※写真はGoogleドライブでの共有です(ダウンロード可能)。

■寄付金領収書

- 申込数

- 98

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

30,000円+システム利用料

TSUBASA応援コース|3万円

■鳥の写真付きお礼メール

※写真はGoogleドライブでの共有です(ダウンロード可能)。

■寄付金領収書

■新拠点お披露目ツアー(オンライン配信)

※新拠点お披露目ツアーの様子をオンライン生配信いたします。

※配信URLやご実施日、詳細に関しては2026年1月中にDMにてご案内いたします。

- 申込数

- 18

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

50,000円+システム利用料

TSUBASA応援コース|5万円

■鳥の写真付きお礼メール

※写真はGoogleドライブでの共有です(ダウンロード可能)。

■寄付金領収書

■新拠点お披露目ツアー(オンライン配信)

※新拠点お披露目ツアーの様子をオンライン生配信いたします。

※配信URLやご実施日、詳細に関しては2026年1月中にDMにてご案内いたします。

- 申込数

- 5

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

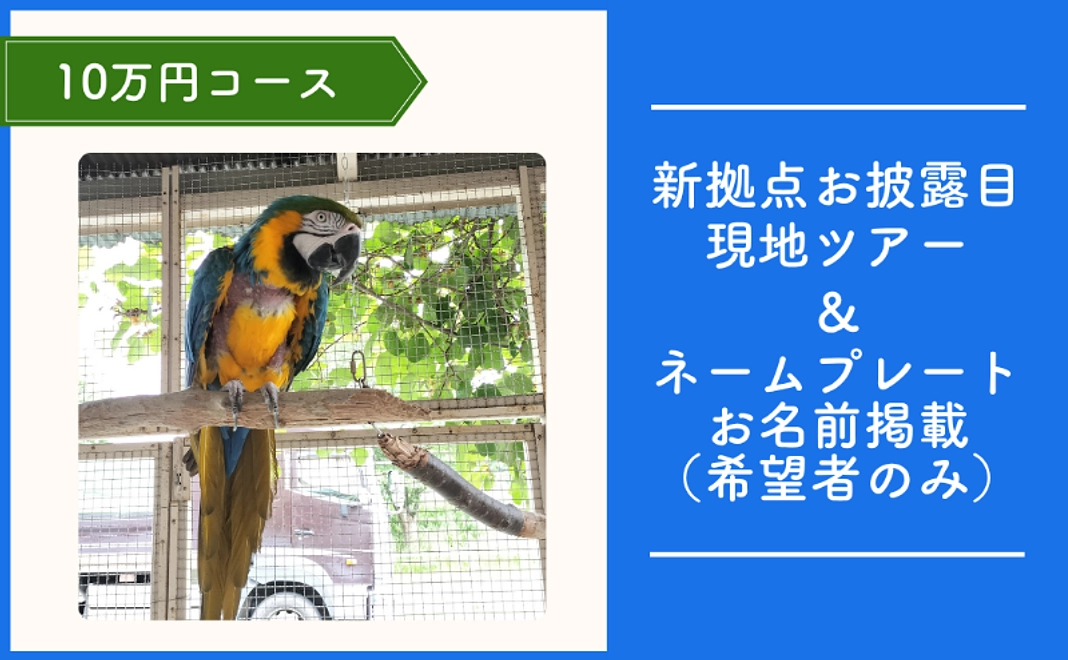

100,000円+システム利用料

TSUBASA応援コース|10万円

■鳥の写真付きお礼メール

※写真はGoogleドライブでの共有です(ダウンロード可能)。

■寄付金領収書

■新拠点お披露目ツアー(オンライン配信)

※新拠点お披露目ツアーの様子をオンライン生配信いたします。

※配信URLやご実施日、詳細に関しては2026年1月中にDMにてご案内いたします。

■新拠点お披露目ツアー(現地訪問)

※実施期間:2026年2~3月の土日のどこかで2,3回ほど

※ご実施日と詳細に関しては2026年1月中にDMにてご案内いたします。上記の実施期間中に2,3回ほどの実施を予定しております。

■施設内のネームプレートにお名前掲載<希望制>

※3年以上掲載する予定です

- 申込数

- 11

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

300,000円+システム利用料

TSUBASA応援コース|30万円

■鳥の写真付きお礼メール

※写真はGoogleドライブでの共有です(ダウンロード可能)。

■寄付金領収書

■新拠点お披露目ツアー(オンライン配信)

※新拠点お披露目ツアーの様子をオンライン生配信いたします。

※配信URLやご実施日、詳細に関しては2026年1月中にDMにてご案内いたします。

■新拠点お披露目ツアー(現地訪問)

※実施期間:2026年2~3月の土日のどこかで2,3回ほど

※ご実施日と詳細に関しては2026年1月中にDMにてご案内いたします。上記の実施期間中に2,3回ほどの実施を予定しております。

■施設内のネームプレートにお名前掲載<希望制>

※3年以上掲載する予定です

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

500,000円+システム利用料

TSUBASA応援コース|50万円

■鳥の写真付きお礼メール

※写真はGoogleドライブでの共有です(ダウンロード可能)。

■寄付金領収書

■新拠点お披露目ツアー(オンライン配信)

※新拠点お披露目ツアーの様子をオンライン生配信いたします。

※配信URLやご実施日、詳細に関しては2026年1月中にDMにてご案内いたします。

■新拠点お披露目ツアー(現地訪問)

※実施期間:2026年2~3月の土日のどこかで2,3回ほど

※ご実施日と詳細に関しては2026年1月中にDMにてご案内いたします。上記の実施期間中に2,3回ほどの実施を予定しております。

■施設内のネームプレートにお名前掲載<希望制>

※3年以上掲載する予定です

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

1,000,000円+システム利用料

TSUBASA応援コース|100万円

■鳥の写真付きお礼メール

※写真はGoogleドライブでの共有です(ダウンロード可能)。

■寄付金領収書

■新拠点お披露目ツアー(オンライン配信)

※新拠点お披露目ツアーの様子をオンライン生配信いたします。

※配信URLやご実施日、詳細に関しては2026年1月中にDMにてご案内いたします。

■新拠点お披露目ツアー(現地訪問)

※実施期間:2026年2~3月の土日のどこかで2,3回ほど

※ご実施日と詳細に関しては2026年1月中にDMにてご案内いたします。上記の実施期間中に2,3回ほどの実施を予定しております。

■施設内のネームプレートにお名前掲載<希望制>

※3年以上掲載する予定です

■鳥の名付け親(命名権)

※過去につけられたことのある名前は使えません。被ってしまう可能性は大いにあるので、事前に複数個考えておいていただけますと幸いです。

※ご寄付いただいた順に命名となりますので、時期は要調整となります。2026年12月末までにはつけていただける予定です。

※個体は選択できませんので、予めご了承ください。

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年12月

プロフィール

鳥たちの命を繋ぐ居場所をこれからも|小鳥レスキュー会サポーター募集

#動物

- 総計

- 93人

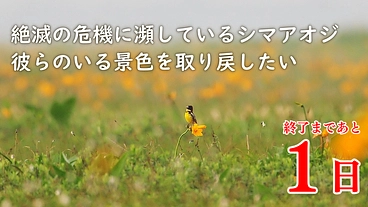

絶滅の危機に瀕しているシマアオジ 彼らのいる景色を取り戻したい

#国際協力

- 現在

- 3,913,100円

- 寄付者

- 313人

- 残り

- 1日

野生に帰れない猛禽類のために|猛禽類医学研究所マンスリーサポーター

#子ども・教育

- 総計

- 524人

救う命を選ばない。どんな犬猫も保護し続け福岡の里親さんを増やしたい

#動物

- 現在

- 2,732,000円

- 支援者

- 250人

- 残り

- 2日

小さな命〜行き場のないインコや小動物等の命をつなぐサポーター

#環境保護

- 総計

- 196人

老病ねこたちが最後まで安心して過ごせるおうちを守っていきたい!

#医療・福祉

- 現在

- 1,890,000円

- 支援者

- 142人

- 残り

- 9日

行き場のない猫たちに幸せな明日を届けたい。保護猫たちの医療費支援を

#動物

- 現在

- 1,676,000円

- 支援者

- 127人

- 残り

- 30日