支援総額

目標金額 2,500,000円

- 支援者

- 328人

- 募集終了日

- 2023年6月30日

入院する子どもたちを笑顔に!ファシリティドッグ育成基金2025

#子ども・教育

- 現在

- 7,279,000円

- 支援者

- 583人

- 残り

- 24日

ファシリティドッグ ドリーム☆サポーターを募集中!

#子ども・教育

- 総計

- 462人

1頭1頭と向き合い続けるために。引退馬たちに安心安全な新厩舎建設へ

#観光

- 現在

- 74,041,000円

- 支援者

- 6,397人

- 残り

- 31日

重度障害児でも――お風呂に入りたい。願いを叶える虹色プロジェクト

#子ども・教育

- 現在

- 1,892,000円

- 支援者

- 95人

- 残り

- 9日

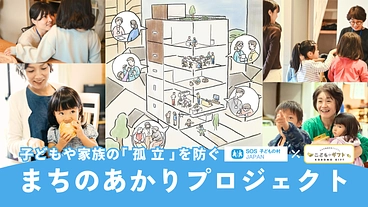

子どもや家族の孤立を防ぐ。多機能・都市型の支援拠点モデルを福岡から

#まちづくり

- 現在

- 15,077,500円

- 寄付者

- 354人

- 残り

- 35日

プロジェクト本文

終了報告を読む

【達成のお礼とネクストゴールについて】

5月21日よりスタートした本クラウドファンディングですが、なんと9日目に目標金額である250万円を達成しました。

ご支援してくださいました皆さまに心より感謝申し上げます。

クラウドファンディングは私たちにとって、とても勇気がいる挑戦でした。しかし、社会の流れをここから少しでも変えていきたいと考えた時、私どもの小さな団体だけでは社会に訴えかけられる力は微々たるものです。

どうしたら、多くの方に”一緒に”取り組んでいただけるのか、そこを考える中でクラウドファンディングという選択肢が浮かんできました。

この事業を皆様に必要としていただけるのか、どんな風に伝えたら、想いが届くのか。始まってみなければ見えてこない部分も多く、正直とても不安でした。

失敗、それは企画から見直さなければいけないことを意味します。

たくさんの方を巻き込んで作り上げなければ成功しないプロジェクトだからこそ、絶対に成し遂げられるものでなくてはいけないとこのクラウドファンディングページを作成するにあたり、各メッセージにご協力いただいた皆様、写真の提供をお願いさせていただいたご家族の皆様、リターン商品をご提供くださった仲間たち、ページの構成をアドバイスしてくださった皆様、たくさんの方々のご協力をいただきました。

そして、ご支援いただき、たくさんの温かい応援コメントをくださった皆様。皆様がこのプロジェクトを大きく前進させてくださいました。1つ1つの温かく熱いご支援を、しっかり受け取り形に変え、見たい!と思い描いている未来をここからつくっていけるよう、そして全国に届けられるよう、私たちは挑戦していきたいと思っております。

この設定した40日という期間で、どれだけの応援をいただけるのか。それは私たちが、関係各所(特に行政)に”これだけ社会に必要な取り組みとして応援されています”と目に見える形でお話できる実績となります。

想いだけでは動かせない現実があります。そこにぶつかって行くために、残りの31日という期間でネクストゴールとして600万円を掲げ、最後まで挑戦させていただくことにいたしました。

追加で設定させていただきました金額に関しましては、引き続き初年度予算2600万円の一部として、使用させていただければと思います。

仮にネクストゴールの金額を達成できなかった場合も、自己資金を元に変わらず実施予定となりますが皆様からの多くのご支援ご協力いただけると幸いです。

現在このプロジェクトの対象となっている幼稚園入園対象の3〜5歳という年齢だけでなく、0〜2歳の段階での悩みや困りごと、不安へのアプローチをどんな形かで”地域”で進めていくべきではないかという議題も先日5月21日に行われた理事会にて討論されました。

この部分への取り組みを含め、当事者目線を大切に、教育、福祉、家庭という3つの場所が子どもを中心に輪となり連携できるよう、さらに気を引き締め走り回りたいと思っております。

このクラウドファンディングがあったから繋がれた皆様と、ぜひ今後も一緒に歩んでいけたらと思いますので引き続き見守っていただけると幸いです。

6月30日23時の最後まで、多くの方に想いを届けられるよう精一杯取り組んで参りますので、ご支援のご協力・そして拡散・広報のご協力をどうぞよろしくお願い致します。

2023年5月31日 追記

一般社団法人うるの木

代表理事 長岐裕美

障がい児や医療的ケア児が

幼稚園や保育園の入園を断られてしまう現実を知っていますか?

子どもが初めて触れる社会、それが”保育園・幼保園・幼稚園”です。

障がい児や医療的ケア児が幼稚園・幼保園・保育園に入園しようとした時、そこには高い高い壁がそびえ立ちます。

電話で入園の問い合わせをした時点で「障がいや医療的ケアが必要なお子さんはうちでは受け入れられません」会うことも出来ず、こう断られてしまう現実は決して珍しいことではありません。

また受け入れ可能な園であっても、特性がある子が入園できる枠はほんの僅かしかありません。

”入園を受け入れてもらえない”それは”我が子はこの地域に、この社会に受け入れてもらえない”

そう言われてしまうような重い言葉であり、この現実に涙するパパママがたくさんいる現実をどうにかできないか、我が子を社会に初めて送り出そうと勇気を振り絞ったご家族の第一歩が明るい未来につながるよう作り替えていきたい。

そんな想いからこのプロジェクトは始まりました。

どんな特性があっても

子どもが子どもらしく育つことができる場所

家族が笑顔で子どもの成長を見守れる場所を増やしたい

どんな特性があっても、子どもは子どもの心を持っています。

子どもでいられる”今”だからこそ感じることができる「キラキラした子どもならではの世界」それはどの子にもあり、冒険したくなるワクワクした気持ち、夢中を見つけた時の好奇心溢れる表情、宝物のように大好き・やりたい!が増えていく宝探しのような日々は子どもでいられる時間ならではです。

そんな今しかできない経験や想いを積み重ねることが”生きる力”へと繋がっていくのではないでしょうか?それは健常児と言われる子でも、障がい児や医療的ケア児であっても同じはずです。

ありのままの姿を受け入れてもらえない子たちの居場所は・・・子どもらしく育つことができる居場所はどこでしょうか?

またそんな我が子を見守るご家族はどんな気持ちで毎日を過ごしているのでしょうか?

みんなでのびのび遊べる・つながる場wacca

まず私たちが始めた取り組みの1つ。

それが”みんなでのびのび遊べる・つながる場wacca”です。

横浜市都筑区にある港北幼稚園をお借りし、障がい児、医療的ケア児、きょうだい児、パパママなど、

ご家族みんなで公園に行くような気軽な気持ちでお出かけできる場所

子どもらしい経験を積んでいける場所

家族の思い出が増える場所

一緒に子育てできる仲間ができる場所

そんな場所を目指して月1回、日曜日に開催しています。

毎月15組〜20組ほどのご家族、総勢50名前後がwaccaにご参加してくださり、そんなwaccaを支えているのが、専門職(保育士、訪問看護師、作業療法士、助産師、プロフォトグラファーなど)で構成されるwaccaスタッフと、毎月20名を超えるボランティアさんたちです。

みんなが育つ地域にはこんなに味方がいるよ!みんな応援しているから大丈夫だよ!

そんな気持ちが障がい児や医療的ケア児を育てるご家族に届くことを願い、この体制で毎月活動を行っています。

また多種多様な企業・活動団体様とコラボして開催することにより、子どもたちに多くの経験が提供できる場所として、そして支援者たちが繋がる場所として機能しています。

waccaで出逢う子どもたちは、毎回本当に素敵な表情、新しい一面を見せてくれます。

それはどんな障がいや病気を抱えているのかなんて忘れさせられるほど、子どもならではの魅力あふれる生き生きした姿です。

そんな我が子を見つめるパパママの表情はとても温かく優しくて、穏やか。

環境が整っていないという理由で、”子どもらしい日常”を諦めざるを得ない子達がいる。笑顔で子育てできず涙するパパママがいる。

それはとても悲しい現実だとwaccaで出逢う子どもたちの姿を見ながら複雑な気持ちを抱いてきました。

waccaに来てくださるママさんたちから頂いたメッセージ

〜wacca 運動会にご参加いただいたママより〜

インスタで拝見していた時の想像を遥かに超えて、スタッフの皆さんがとても温かく、盛りだくさんの楽しいイベント内容で、本当に居心地のいい空間でした。

息子にとっても私にとっても新たな心地いい居場所が1つ増えたような気がして、参加を働きかけてくださった港北幼稚園の園長先生、受け入れてくださったみなさんに感謝の気持ちでいっぱいです。

通常ならダウン症の息子が小学校に上がったタイミングで、三兄弟並ぶのですが、就園に向けてでつまずいてしまったので、早くも同じ運動会に兄弟で参加することを諦めかけていました。

そんな中、兄弟で一緒に運動会に参加できたことは、親として幸せな時間でした。

まさかの兄たちも目一杯楽しんでいて、帰りの車の中では「次はいつなの?」と次回を楽しみにする会話と運動会の話で持ちきりでした。

こんなことなら、もっと早くから参加申し込みしていればよかったなと後悔してしまいました。

〜wacca スタート時よりご参加くださっているママより〜

産後、不安と後悔の毎日を過ごしていたところでwaccaを知り、安心して過ごせる場所、皆頑張っていることに勇気をもらえる場所に出会えました。

月1回お会いする支援者の方々が、「大きくなったねー!」と一緒に成長を感じてくれることが

とても嬉しくて、温かかったです。

私にとってプラスになったことで家族みんなにもいい影響があったように感じます。

色々考えてたくさん準備していただいていたのがよくわかり、楽しんでもらいたいという主催者様たちの気持ちがすごく伝わってきて泣けてくるほどでした。

我が家のパパも珍しく「これは楽しいな」と帰りに言っていて、子どもはもちろん大人も楽しめました。

waccaに参加させてもらっていると、障がいがあることがマイナスなことばかりじゃないなと思えます。

こんな場所であるwaccaから、この先に繋がるプロジェクトとして今回新たなチャレンジをしようと決意しました。

幼稚園×児童発達支援連携事業が秘めた可能性

子どもが子どもらしい日常を送る場所。それが地域の園ではないでしょうか?

どうしたら地域の園に障がい児や医療的ケア児の居場所が増えるのか。

そこには、今地域の園が抱えている問題も一緒にケアして行く必要があることに気が付きました。

● 地域の園が抱える主な課題

・保育者不足

・障がい児や医療的ケア児の受け入れ経験不足や知識不足

・グレーゾーンの子たちの増加で障がい児や医療的ケア児の配慮に人員を割けない

・障がいや医療的ケアが必要なお子さんがいるご家庭からの問い合わせがあると受け入れられない現状に、悩んでいる

これらをどうにかしたくても、日々の業務で手一杯な現状。

この問題を考えたとき、園の中に単純に特性がある子たちのクラスを作ることや保育人員を増やすだけではこの問題は解決しない、先生方をさらに悩ませ、仕事量を増やし苦しませてしまうことになりかねないと懸念しました。

そこで登場したのが”児童発達支援事業”でした。

児童発達支援事業とは?

児童発達支援事業は未就学児に対し日常生活における基本的な動作の習得訓練や集団生活への適応訓練などの支援を行う施設です。

療育の観点から支援が必要であると認められた子が役所で発行される受給者証を利用して通える場所。

ここには障がいや医療的ケアの専門知識を有したスタッフたち(児童発達支援管理責任者、児童指導員、保育士、作業療法士、理学療法士、言語聴覚士、心理士など)が子どもたちの支援に携わります。

児童発達支援事業を幼稚園の中で一緒に連携できたら?と考えたらたくさんのメリットが見えてきました!

|障がい児や医療的ケア児

専門施設が連携することで、

・障がい児・医療的ケア児の受け入れ枠が増える

・自身が生活している地域での育ちが保障される

・園生活ならではの経験が積める

・必要な支援が幼稚園に通いながら受けることができる

・日常での困りごとを園生活を通じて直接専門家に見てもらえ、対処法がすぐに園生活の中で実践できる

|在園児

現在既に入園していて困りごとや対処が難しいお子さんへの支援場所が園内にできることで

・より豊かな園生活が過ごせる手助けができる

・園児たちにとって日常に”様々な特性を持っている子”が当たり前にいるという環境ができ、多様性を考え、受け止め、適応させていく経験の場となる

・多様性と向き合うプログラムやイベントを園内で展開し、在園児が多様性と向き合うにあたってのフォロー体制や様々な視点を育むきっかけ作りができる

|保護者

・地域の園への受け入れ体制が整うことにより、入園を検討しやすくなる

・困りごとや不安、悩みを相談できる専門家が身近になる

・療育に連れていくという時間的制約が減る

・既に園生活を送っている子で発達のつまづきや気になることがあれば、園内で相談できる

|保育者

・困りごとへの取り組みを保育士同士で考えていたが、専門家にすぐに見てもらえたり、相談することができ、日常の保育や行事を一緒に作っていくことができる

・障がい児や医療的ケア児保育に関する研修会や勉強会などが園内でも可能になりスキルアップに繋がる

・幼稚園に別の事業体として児童発達支援事業が入ることにより、医療的ケア児や障がい児が増えても先生にかかる負担は増やさず人手を増やすことが可能になる

|幼稚園経営側

・今までお断りせざるを得なかったお子さんが受け入れ可能になる(収益も上がる)

・多様性を育める園としての魅力が増す

・幼稚園内だけでは手が回らなかった課題が児童発達支援事業が入ることでフォローできる

変化を求められる幼稚園現場

現在、国や市は積極的に保育所などに医療的ケア児受け入れを推進するためのプロジェクトを行い、予算の確保やガイドラインの作成などの働きかけを行っています。

しかし、これは園内での新しい取り組みを求めるものになるため、慢性的な人員不足や、現在の業務だけで手一杯な現場に浸透させていくには時間と人手がかかるものになってしまいます。

受け入れ推進の社会の流れと現場の状況の溝を埋める取り組みの1つに今回のプロジェクトが役に立てるよう頑張りたいと思っています。

現在幼稚園は文部科学省が管轄する学校組織の1つです。小学校以降の学校には特別支援級や個別支援級など特性がある子をサポートする体制が既にあるのに対し、幼稚園ではまだまだ特性がある子たちを受け入れる体制は個々の園の方針や状況に委ねられています。

どの子も多様性社会の一員。心の根っこを育てる幼児教育現場を作りたい

小さな頃から大人のように忙しい毎日を過ごす子どもが多くなっています。

”子どもらしい”ことが良しとされるより、大人が育てやすい、聞き分けがいい子、できることが多い子どもが”いい子”や”子育て成功”という価値観がいつの間にか広がってしまっています。

できないことを拾い上げ、人と比べたり悩んだりするのではなく、できないことができるようになっていく過程にも面白いことがたくさん転がっていることをたくさん発見してほしい。

”君のこんなところ、面白いね”

”こんなことができるようになったんだね”とお互いに見つけ、一緒に喜び、笑い合える心。

それは色んな子どもとの関わりや経験があればあるほど大きく育まれる視点です。

幼稚園×児童発達支事業という多様性溢れる環境で日常を過ごすことで子どもたちみんなが”自分が自分である”ことを認め合い、一人ひとりが特別で、大切にされる存在であることを学べる場所を作っていきたいと思っています。

インクルーシブ幼児教育を推進するモデル園を目指して

今現在、保育園や幼保園はこども家庭庁の管轄であり、児童福祉事業の一環であるため、同じ福祉事業の児童発達支援が併設されている場所は少しづつですが増えてきていますが、幼稚園ではまだこの取り組みはあまり進んでいません。

今、全国に広がっている認定こども園(幼稚園と保育園が合わさった施設)も、モデル園が機能したことで各地に取り入れられていった施設の形です。

今回のこの幼稚園×児童発達支援事業のモデル園ができることで、新しい形の幼児教育の一歩になると信じています。

<開設予定> 2024年4月1日

<開設場所> 港北幼稚園 園内

横浜市都筑区早渕3−35−25

<事業内容> 児童発達支援

<定員> 1日10名

<人員>

管理者

児童発達支援管理責任者

保育士

看護師

作業療法士

理学療法士

連携する港北幼稚園とは?

横浜市都筑区にある大規模幼稚園。

港北幼稚園の保育方針として以下を掲げています。

”生き生きした子ども

子ども自身が生きる力を持つ子ども

思いやりのある子ども

人の気持ちや痛みを感じる力を持つ子ども”

多様な経験、多様な関わりを持つことを大切に保育を実践してきた園であり、今までも自閉症やダウン症など様々な特性を持つ子たちを積極的に受け入れてきました。

特性がある子たちを巻き込んでの保育に熱い気持ちを持って取り組んでいらっしゃる先生たちが多い、とても温かくて子どもたちの楽しそうな声が一日中響き渡る園です。

しかし、昨今特性がある子たちの入園希望の問い合わせが大変多く、お断りする親子が年々増えているという課題を抱えています。

また園生活の中ではグレーゾーンと言われる子や、障がい児への保育で、その子にとってベストな保育ができているのかを悩み、話し合うことが多いそうです。

園長である渡邉英則先生は、横浜市幼稚園協会の副会長や全国認定こども園連絡協議会副会長も務めており、全国の幼稚園や幼保園を牽引する存在として活躍している先生でもあります。

幼少期から多様な関わりを持つことで、心を育てることを大切してきた歴史がある園であり、TVや雑誌の取材なども多く発信力も強い園としての魅力を持つ港北幼稚園。

さらに横浜という立地で”幼稚園×児童発達支援事業”という未来の新しい形のモデル園を作り、このような園が全国に広がっていくように開業ノウハウの公開や研修会の実施などを積極的に行っていきたいと思っています。

港北幼稚園・ゆうゆうのもり幼保園

園長 渡邉 英則 より

人は誰でも自分を認めてほしいという想いがあります。特に乳幼児期の子どもには、自分の想いや気持ちを受け止めてくれる大人の存在が必要です。

港北幼稚園やゆうゆうのもり幼保園では、これまでも多様なお子さんを積極的に受け入れ、色々なことに挑戦してもらえるような環境を整えてきました。豊かな環境があると、どんな子どもでも自らを世界と関係づけていきます。この点において子どもは有能です。

自らの心を使って、保育者や友だちと関わろうとしたり、さまざまなことに興味や関心を持ち、何度も挑戦する中で、自分らしさを磨いていきます。これは配慮の必要なお子さんにとっても、とてもとても大事な育ちと言えます。

ただ、これまでは園としての限界もありました。障がいがあるお子さんや医療的ケアが必要なお子さんの入園をお断りしなければならない状況が毎年のように続き、また入園したお子さんに対して、どこまで丁寧に関われていたかと、職員間で葛藤する場面も往々にして起こってきたからです。

令和6年度より港北幼稚園内に児童発達支援事業所ができることで、昨年7月からスタートさせた「wacca」のような、あたたかい人と人の繋がりの輪が、港北幼稚園内に日常的に見られることになるでしょう。

園内に子どもの気持ちを受け止めつつ、専門家として障がいや医療的ケアのことがわかる人材が増えることで、保護者の方からのご相談に今以上に応じられたり、保育者にとっても安心して保育に取り組む環境ができるのではないかと期待しています。

このような1歩を進めるためにも、多くの皆様からの温かいご支援やご協力をお願いいたします。

港北幼稚園

主任 はるの先生より

毎日、私たち保育者は子どもたちにとっての最善を探っています。

また、保護者の皆様と子育ての悩みや葛藤などをできるだけ共有しながら、子どもたちの理解を深めたいと考えています。そのためにも、様々な角度からその子を解ろうとすること、そして支えていく仕組みが必要不可欠です。

児童発達支援との連携を行うことで、新たな視点を得たり、保護者の皆様がより一層子育てのことを相談しやすい環境になることを願っています。

ゆうゆうのもり幼保園

幼児主任 さえ先生より

子どもたちと過ごす日々には”今”がとても大事です。保育は、昨日、今日、明日の中で色々追われながらも悩みが尽きない仕事です。

クラスを作っていく中で、どんな風に伝えたらいいかな?

好きなことをもっと増やしたいけど、環境はこれでいいのかな?

行事を進めるにあたって、どこを大事にしていこうかな?

専門性の高い保育者の方とここを一緒に考えていけるようになる。そんなうるの木の存在はもの凄くありがたく心強く感じています。子どもたちの園生活の可能性がより広がること、みんなの笑顔の輪が広がること、今からワクワクしています!私たち保育者もうるの木を応援しています。

乳児主任

みつこ先生より

人を育てるのは人です。

人が育つ上で大事な時期と言われている乳幼児期に専門的に関わる人として、保育者がいます。

保育者は、保育の専門性を持って全ての子どもたちの育ちを保障する為に、環境を通じてアプローチします。

ただ園という集団生活の中で、全ての子ども達の育ちを保障することに難しさを感じています。

それは集団の中にいる障がい児や医療的ケア児に対して”これでいいのだろうか?”と保育者の専門性やスキルが足りていないと感じて不安になる時です。

今回、うるの木が立ち上げたプロジェクト”幼稚園×児童発達支援事業”はそんな保育者の不安も解消されるものだと期待しています。

保育者の専門性と児童発達支援事業に関わるスタッフの専門性を掛け合わせることで、多様な子どもたちの育ちを園の中でも保障することができるのではないかと思うと、とても嬉しく、ワクワクします。

将来の日本を担う子どもたちの大事な時期に携わる保育者が、安心して、そしてスキルアップしながら保育できる環境作りに、皆さん力を貸してください。

このプロジェクトを通じて、保育者、保護者、子ども、地域の安心を増やし、安心の積み重ねの中で幸せを感じる人が増えることを願っています。

※港北幼稚園より、今回のプロジェクトを行うことの許諾及び名称を使用することの許諾を取得しております。

一般社団法人うるの木について

ご挨拶が遅れましたが、今回のプロジェクトの発起団体、一般社団法人うるの木と申します。

私たちは

「様々な事業活動を通じ”多様性”の理解を推進し、個々の特性や環境の違いを”面白い”と思える心を育み、ともに成長し、ともに笑いあえる地域社を創造する”ことを理念に掲げ、2022年11月24日に6名の理事で立ち上げた組織です。

うるの木は「育つ」「繁栄する」「広がる」という意味をもつ南国の木です。

この木のように、全ての子どもがすこやかに生き生き育つ場所を作りたい

育児に奮闘するパパママを大きな木のように支えられる場所でありたい

人と人を結びつけ、地域社会が繁栄していく場所として成長していきたい

という願いを込めて「うるの木」としました。

●所在地

横浜市都筑区

設立 2022年 11月24日

事業内容

障がい児、医療ケア児の地域での居場所作り(通所支援事業含む)

地域でのインクルーシブを進めるイベント、講演会などの企画・運営

障がい児・医療的ケア児を育てるママの雇用推進事業

●今年度活動実績

2022年7月〜月1回 みんなでのびのび遊べる・つながる場wacca開催

(直近2023年5月28日、6月25日開催予定)

2023年2月23日 wacca特別講演会「NICU命の授業」開催

wacca写真展〜君がいるキセキ〜開催

5月21日 wacca 特別講演会「NICU命の授業」開催

理事紹介

|代表理事 長岐裕美

鍼灸整骨院・エステ・理容業などの会社を夫婦で経営

鍼灸師・エステティシャン

3兄妹のママで次男はダウン症

長女は心室中隔欠損症という心疾患児(生後3ヶ月で手術し根治)

のびのび遊べる・つながる場wacca代表

都筑区子育て支援センターポポラサテライトにてダウン症児親子の日開催協力支援

NHK目撃!にっぽん

妹が生まれなかったかもしれない世界

〜出生前診断と向き合って〜 出演

<代表理事 長岐よりコメント>

障がい児・心疾患児この二人が生まれたことによってきょうだい児と呼ばれるようになった健常児のお兄ちゃん。(障がい児や医療的ケア児を兄弟持つ子をきょうだい児と呼びます)

なんで我が子ばかり・・・

そう涙を流した回数は正直数え切れません。

しかし、この子たちのママである私だからこそ見えた世界、気づけた問題、出会えた優しさは山ほど。

そして何よりも、この子たちがいるからこそ感じられる

”嬉しさ、楽しさ、幸せ”の大きさは想像以上でした。

障がいや医療的ケアって、”辛い、大変、かわいそう、不幸”

こんなイメージを持ってしまっていた自分に初めて気づき、心底自分が嫌になったこともありました。

そんな母のことなんかお構いなしに、どんどん我を発揮し生き生き成長していく子どもたち。

どんなレッテル(障害児や医療的ケア児)をつけられても関係ない!自分の人生は自分のもの!

毎日を全力で過ごす我が子に、自分が気にしていたものの小ささと、自分次第で毎日は変えられること、人生の本当の楽しみ方を教えてもらいました。

この6年間の子育てで、一番育てられたのは母である私自身。

こんな私だから見える視点があるはずだ、やれることがあるはず!!と、心強い理事のみなさんにお力をお借りして、共に”うるの木”として活動を広げていきたいと思っております。

その大きな一歩が今回のプロジェクトです。

私たちの力だけでは成し遂げられないけれど皆様と一緒だったら小さな声が大きく広がり、

子どもたちに新しい未来がプレゼントできるのではないかと思いクラウドファンディングを決意しました。

ぜひ温かいご支援をいただけますと幸いです。

|野本茂夫

日本言語障害児教育研究会副会長

國學院大學人間開発学部前教授

学校法人渡辺学園理事

東京学芸大学院修了後、

障がい幼児の教育相談員・障害児通園施設相談員

全国療育相談センター言語相談員

國學院大学幼児教育専門学校専任教員、主事を経て

2011年4月より

國學院大学人間開発学部似て教授を務める。(2022年3月まで)

この間、巡回保育相談、園内研修会など、保育現場での保育臨床相談を通じた保育支援を行う。

|大豆生田啓友

玉川大学教育学部教授

日本保育学会理事

日本こども環境学会理事

日本乳幼児教育学会理事

内閣官房(こども家庭庁)

「就学前のこどもの育ちに係る基本的な指針」に関する有識者懇談会委員(座長代理)

文部科学省「幼保小の接続期の教育の質的向上に関する検討チーム」委員

よこはま☆保育・教育宣言運用協議会委員

Yahoo Japan公式コメンテーター

NHK Eテレ「すくすく子育て」出演

テレビ静岡「テレビ寺子屋」出演など

|佐々木誠

学校法人 渡辺学園 参与

認定こども園 ゆうゆうのもり幼保園 事務長

元テンプスタッフ(人材派遣事業)営業マネージャー

2012年8月より 学校法人渡辺学園にて事務長として勤務。

学校法人運営全般に携る。

2022年「現代保育士の課題に対するアプローチと対処方法の実践」(東京大学、経済産業省)の

研修ファシリテーターを務める。

小学3年生から習っていた空手で、世界大会3位の経歴を持ち、

20代で渡豪し空手指導を行う。

帰国後も明るく楽しく厳しい空手をモットーに空手指導者として活躍する。

|定金雅子

小児専門作業療法士

育児発達支援室ここん 代表

10年ほど医療機関でリハビリテーションの仕事をしたのち渡米。

自閉症スペクトラム症の専門機関にて研修を受ける。

その後カンボジアで幼稚園の先生を経て赤ちゃん教室を開室。

日本に帰国後、発達外来に勤務しながら「かかりつけ療法士」として地域の中で誰もがいつでも相談できる専門機関として育児発達支援室ここん開設。

専門職向けの講座や教育委員会での研修、各種講演会、保育施設や児童発達支援などで専門研修などの活動を行う。

|墳崎知美

幼稚園教諭・保育士

みんなでのびのび遊べる・つながる場wacca主催者。

2児の母で長男妊娠中に先天性心疾患が見つかり、神奈川県立こども医療センターにて出産。

在宅酸素での生活を必要とする医療的ケア児だったが、2度の難しいオペを乗り越え、元気に成長中。

クラウドファンディングにチャレンジする意味

特性のある我が子たちを育てるパパママたち。

誰しも初めからすんなり”障がい児”や”医療的ケア児”の親になれた訳ではありません。

涙と共に必死に自分を奮い立たせ、我が子を守り、道を切り開こうと頑張っている姿を多く見てきました。

幼稚園や保育園に断られてしまって悔し涙を流したママ、幼稚園や保育園にせっかく入園できても、園生活を楽しめる環境が整っていないことで、いつもポツンと一人で座っている姿ばかりを目にして苦しい思いで我が子を見守るママ。心ない言葉をかけられてしまい傷ついてしまったママ。

そんなママたちを救いたくても救える余裕がなかった保育現場。

今回このクラウドファンディングで集まった資金を使用させていただき、来年2024年4月に港北幼稚園園内に”園生活を中心に置いた児童発達支援事業所”の開設を目指したいと考えております。

このプロジェクトは今までも課題として挙げられていたのに見過ごされてきた問題に正面からぶつかっていくものとなります。

ご支援していただくことでこの問題は決してこの港北幼稚園だけのものではなく、全国各地で同じ悩みを抱えている方がこんなに多くいるのだということを知ってもらう機会になれればと思っています。

この問題に涙を流してきた方が、そしてこれからこの問題に直面するであろう方々の声が表に出ていくことを願っています。

そしてこのプロジェクトを見守っていただくことで、全国どこでも同じ取り組みができることを示していきたいです。

集まったご支援は建物建設費を含む、初年度予算である2600万円の一部として使用させていただきます。不足分は自己資金、融資にて賄います。

リターン商品について

今回クラウドファンディングのリターン商品は、現在waccaの活動を支援していただいている方々にご協力をいただきました。

株式会社ながき(イラスト広告作成事業部)

代表取締役 長岐祐良

我が子にダウン症や心疾患児がやってきた!それはとてつもない衝撃でした。

自分がこの子たちの父親になれる自信なんてとてもじゃないけど持てませんでした。

あまりにも無知で、1から勉強して、少しづつ納得して、たくさんの人に励まされた日々。

自身の経営する鍼灸整骨院に息子を連れて出勤すると、可愛い〜!癒される〜!とたくさんの方に抱かれる我が子。

この光景にどれだけ救われてきたでしょうか。こんなに息子を受け入れてくれる人がいること。

居場所があること、そこに温かさがあること、それがどれだけ大切なことか僕は身を持って知りました。

また心疾患の娘が、心臓を止めて行う手術に挑んだ時も、代わってあげたいのに代われない申し訳なさ、祈り見守ることしかできない苦しさ、そんな僕の気持ちとは裏腹に力強い生命力を見せてくれた娘。そんな我が子たちから学んだことをしっかり繋げていきたいと思っています。

waccaの支援を始め、今回のリターンにもご協力させていただくことで、

たくさんの笑顔が見られる場所が増えていくことを願っています。

普段小児の理学療法士や作業療法士は療育機関や医療機関で勤務することが多いため、ご家族と気軽に出会う機会は日本の制度では限られている場合があります。

そのため障がいがあるお子さんがいらっしゃるご家庭や、そうしたお子さんを保育している園の先生方が気軽に相談できる機会もあまりありません。

そこで、育児発達支援室ここんでは気軽に小児専門の療法士に相談できる場所を運営しています。

今回はそのメンバーの小児専門療法士に日頃の育児や発達に関するお悩みをご相談いただける機会にして頂けたら嬉しいです。今回のプロジェクトを通じて、ご家庭と教育と医療がもっとつながり、チームとなって課題解決ができるようサポートできればと思います。

働きたい!働くママを応援したい!!

うるの木では、障がい児や医療的ケア児が家族にいるから、やりたい仕事を諦めるのではなく、”今いる場所だから” ”今の自分だから” を大切にすることで奮起し、自分の新しい働き方を切り拓いているママたちを応援していきたいと考えています。

今回リターン商品でご協力頂いた下記記載の4つのハンドメイドショップは障がい児や医療的ケア児を家族に持つママたちが運営しています。

今回のクラウドファンディングを通じ、こういったママたちの力強い活動を知っていただけたら嬉しいです。

ダウン症児を育てるママがレジンで作るアクセサリー、雑貨のショップ。

このプロジェクトのお話しを聞いた時、胸がドキドキしたのを覚えております。

これから挑戦することはとても大きな可能性を秘めている反面、とてつもない責任がのしかかってくることだと思います。

その挑戦を同じ気持ちで挑んでいけることに喜びを感じています。支援してくださる方々に心を込めて作品を制作いたします。

医療的ケア児を育てるママが折り紙で作るアクセサリー、雑貨のショップ。

はじめまして。折り紙アクセサリー作家のMomokaと申します。

私は医療的ケア児の親となった時、職を失い、社会との繋がりがなくなり、先の見えない暗闇の中で不安と孤独を感じる日々を過ごしていました。

しかし、そんな中で始めたハンドメイド活動は、私にとって、全国の障がい児・医療的ケア児のママさんをはじめ、たくさんの方との新しい出逢いのきっかけとなり、再び社会と繋がれた喜びや楽しさ、生きがいを今では感じています。

社会と繋がれる場があるということ、それは大きな心の支えとなります。

この場所から少しずつ、今を懸命に生きている子どもたちやご家族の未来が、より笑顔溢れる、より暮らしやすい社会となるための一歩を皆様と作っていけましたら幸いです。

自閉症スペクトラムとADHAの姪っ子を持つママがレジンで作る雑貨のショップ。

このような機会に参加させていただき嬉しく思います。

姪が自閉症だと診断され、私自身がどのように関わることができるのか分からず、たくさん調べた当時のことを思い出しました。

私の想いは、子ども達の個性が大切にされ安心して園生活を送れることです。

このクラウドファンディングが成功し、〝支援をしてよかった!”と思っていただける作品を作りたいと思います。

ダウン症児を育てるママがマクラメで作る雑貨やアクセサリーのショップ。

マクラメ雑貨を販売している「SHERIM.」です。

ダウン症の息子を授かってから、きっとこの子と過ごす日が多くなるっと思い、息子とお家の中で出来ることはないかと出会ったのがマクラメでした。

マクラメ編みは全て手編みで一つの作品に出来上がります。糸の暖かみ、色にこだわった作品にこだわり、製作しております。

障がいがある我が子を育てる中で、こんな素敵な繋がりができ、このプロジェクトに参加できる事を大変嬉しく思っています。

一人でも多くの障がいがある子や医療的ケアが必要な子を育てる家族が笑顔で過ごせる場所が増えるように、私が少しでも力になれることがあるのかな?っと思うと胸がいっぱいです!

心を込めて製作いたしますのでよろしくお願いいたします。

※今回出品していただいている作品について、各ショップさんのインスタグラムにて詳しい情報を掲載していますのでぜひご覧ください。(上記のショップ名をクリックするとショップのインスタグラムに飛べます)

※障がい児や医療的ケア児は免疫力が弱いため流行性の病気や予期せぬ病気・入院などにより、リターンの発送が遅延する可能性がございますのでご了承ください。

今回のプロジェクトに応援コメントをいただきました!!

株式会社むすび

訪問看護ステーション

代表 後藤栄子様

私たちは、うるの木さんの活動に賛同してwaccaの立ち上げから協力させていただいております。

waccaの経験から、この度幼稚園併用型の児童発達支援事業の立ち上げを企画され、福祉と教育の壁を越えて、子どもや家族が利用できる施設を作りたいとのこと。

うるの木さんの熱意、努力、創造性、実行力あってこそ実現できる素晴らしい企画だと感じています。

どんな病気や障がいを持っていても、幼稚園に通える。

そして幼稚園と療育が揃うことで、子どもたちのみならず、家族、児童発達に携わる人々、幼稚園側の全てにおいての可能性が広がり、みんなが笑顔になること、また地域の宝物が一つ増えることを期待しています。

代表 会田夏帆様

私自身、子育ての経験を通じて学んだことや教室を開講していて感じることは、子どもは環境から多くのことを学んでいくということです。

障がいの有無や医療的ケアの必要性の有無に関わらず、子どもたちが自分たちに適した環境で成長できる社会を願っています。

今回モデル園となる港北幼稚園は、私の子どもたちも通い、大変お世話になった私も子ども達も大好きな園です。

愛情豊かに子どもを見てくださる港北幼稚園がモデル園となり、児童発達支援事業が併設されるということは、日本全国の幼稚園の未来にとって非常に大きな一歩になることと思います。

障がいの有無や医療的ケアの必要性のある・なしで隔絶されることなく、どんな子どもも受け入れられる経験は全ての子どもたちに必ず良い影響を与えます。

子どもたちが分け隔てなく大きな愛情に包まれ、笑顔いっぱいで豊かな日々を送る姿を目にすることが楽しみです。

私も子どもたちが幸せいっぱいな日常を過ごせるようにこれからも応援し続けたいと思います。

このクラウドファンディングが大成功することを心から祈っています。

代表 定金雅子 様

生まれ持っての障がいや医療的ケアが必要なこどもたちにとって、地域の中でこどもらしく遊ぶこと、暮らすこと自体ハードルが高い現実があります。また発達障害と言われるこどもたちは、見た目からは気付かれにくく「普通」を求められることが多くあります。

そのことによって、暮らしを制限されてしまったり、社会の中で生きづらさを抱えるこどもたちは、行き場がなくなってしまいます。

ですが、どんなこどもたちにも生まれ育った地域の中で、自分らしく生きる権利があるはずです。

障がいがあっても、自分で育つ力を持ち輝く個性を発揮しながら成長していきます。

その圧倒的な生きる力をどうやったら守っていけるか?

どうやったら家庭の中だけで抱え込まずに地域社会で一緒に育てていけるか?

そんな目の前にある課題に対して、今回のプロジェクトでは新たな挑戦をしようとしています。

こどもたちが普段暮らしの中心となっている教育機関と療育機関の連携は不可欠ですが、日本ではこの機関が全く足りていません。

幼稚園での遊びや暮らしを守り、こどもを真ん中にした支援を届けたい。

是非とも温かいご支援を、どうぞよろしくお願いいたします。

NPO法人こども応援ネットワーク(都筑区子育て支援センターPopola 運営法人)

理事長 佐藤洋子 様

私には脳性麻痺と知的障害のある息子がいます。その子育てを通じて、本当にたくさんの人との出会いと経験が現在の活動につながっています。

生後7か月で始まった療育センターでの訓練。その後地域療育センターの通園に入園できたときは、やっと子どもと過ごせる場所ができたと心から安堵したのを覚えています。そこから年少さんの年齢になったとき、その場所に少し違和感を覚えるようになりました。通園のクラスには息子と同じような障がいのある子が在籍していたのですが、そこは「子どもの声がしない場所」だと気づいたからです。

そこから一人ひとりの子どもの成長に丁寧に向き合う療育と、たくさんの子どもたちの声がする地域の幼稚園に併用で通いたいという思いが強くなりました。そしていろいろな方に後押しされて、園に受け入れてもらえるかどうか一軒一軒問い合わせをしました。しかし現実は受け入れるどころか、息子に会ってくれる園も見つかりませんでした。「障がいのあるお子さんは難しい」と電話口で断られるたびに、心が折れそうになり、社会に拒絶されたような気持ちになりました。

そんなとき、最後の頼みの綱だった園の園長先生が、「一度、園に来てください。必ず息子さんと一緒にね」と言ってくださり、ドキドキしながら息子が乗った車いすを押し、園を訪ねていきました。息子のことをじっと見ていた園長先生が、「こんな感じなら、背中におぶって遠足にも連れていかれそうね」とお話しくださったことが、本当に神様のことばのように感じ、当時を思い出しても、涙がでるほど嬉しかったことを思い出します。

入園してからのエピソードはネタが尽きないほどたくさんありますが、「子どもは子どもの中で育つ」ということが実感でき、幼稚園に通うことができて本当に良かったと今でもそう思います。このときの経験から、私たち親子にとって「自分らしく生きる」ために大切なことはなんなのかということが明確になり、その後の学校教育にもつながることになりました。

今、都筑区子育て支援センターPopolaを運営しながら日々感じることは、その子のことを知る家族以外の人が地域に増えていくこと、そして周囲の理解がすすむことがとても大切なことだということです。子どもたちそしてその家族の笑顔が増え、誰もが自分らしく地域で暮らせることが実現できるよう、今回のプロジェクトが成功することを、私も心から応援しています。

書家 金澤翔子 様

今後の実施スケジュール

2023年 4月 港北幼稚園・姉妹園ゆうゆうのもり幼保園職員説明会

5月 港北幼稚園・姉妹園ゆうゆうのもり幼保園保護者説明動画配信

5月21日 クラウドファンディングスタート

9月 園舎増築工事

12月 横浜市主催児童発達支援説明会、事業面談にて認可申請

2024年 2月 新園舎完成

3月 完成見学会

4月 入園式

さいごに

ここまで読んでくださりありがとうございました。

私たちうるの木は、どんな特性を持っていても、育つ環境に制限がかかることなく、子どもらしく育っていける地域社会を作っていきたいと思っています。

「wacca」を開催する度、参加されたご家族から温かい声を頂くと共に、遠方で参加が難しいご家族から「全国で開催してほしい。行きたいけれど遠くて行けないことが悔しい」との声を多く頂いてきました。

この幼稚園×児童発達支援事業プロジェクトを軌道に乗せ、港北幼稚園がモデル園となり全国に広がっていくことで、必要な支援がもっともっと全国へ届いていくことを願っています。

どの地域に住んでいても、全ての子どもが育つ環境が保障される社会になるよう精一杯ここから働きかけていきますので、どうか皆様の温かいご支援を宜しくお願いいたします。

※ページに掲載しているすべての写真について、掲載の許諾を取得しています。

※お子様の写真については、保護者の方より掲載の許諾を取得しています。

- プロジェクト実行責任者:

- 一般社団法人うるの木 代表理事 長岐裕美

- プロジェクト実施完了日:

- 2024年4月1日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

一般社団法人うるの木が港北幼稚園内に2024年4月1日児童発達支援を開業します。 またそのノウハウを研修事業などにより公開します。

リスク&チャレンジ

- プロジェクトを実施する上で必要になる資格や許認可について

- 児童発達支援開業にあたり、2023年12月の横浜市主催で開催される説明会に出席し、 面談ののち認可申請します。

- プロジェクトに必要な金額と目標金額の差額について

- 必要金額と目標金額の差は自己資金と融資(りそな銀行相談中)にて対応いたします。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

「様々な事業活動を通じ”多様性”の理解を推進し、個々の特性や環境の違いを”面白い”と思える心を育み、ともに成長し、ともに笑いあえる地域社会を創造する」ことを理念に2022年11月24日に設立。 横浜市都筑区の港北幼稚園にて月1回、障がい児、医療的ケア児、きょうだい児、パパママ支援の活動「wacca」やwacca特別講演会「NICU命の授業」などのイベントを企画開催している。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

5,000円+システム利用料

お気持ち支援5千円

●感謝のメール

●活動報告ニュースレター配信(PDF形式でメールにてお送りします)

- 申込数

- 214

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年6月

5,000円+システム利用料

【感謝の気持ち】障がい児・医療的ケア児家族作品を選べるリターンコース5千円

以下の商品よりおひとつお選びください。

A:HAPPYクローバーキーホルダー

クローバーをカラフルな色でお作りしました!

四葉のクローバーは

「愛・健康・幸運・富」の意味があり、それらを運んできてくれると言われています。どの色が届くのかはお楽しみに♪

B:マクラメコースター

コップはもちろん、観葉植物の下に敷いたり小物置きとしてもご使用いただけます。糸のカラーをmixして作ったので、糸の温かみを感じられる作品に仕上がっています。

●感謝のお手紙

●活動報告ニュースレター配信(PDF形式でメールにてお送りします)

- 申込数

- 52

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年6月

5,000円+システム利用料

お気持ち支援5千円

●感謝のメール

●活動報告ニュースレター配信(PDF形式でメールにてお送りします)

- 申込数

- 214

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年6月

5,000円+システム利用料

【感謝の気持ち】障がい児・医療的ケア児家族作品を選べるリターンコース5千円

以下の商品よりおひとつお選びください。

A:HAPPYクローバーキーホルダー

クローバーをカラフルな色でお作りしました!

四葉のクローバーは

「愛・健康・幸運・富」の意味があり、それらを運んできてくれると言われています。どの色が届くのかはお楽しみに♪

B:マクラメコースター

コップはもちろん、観葉植物の下に敷いたり小物置きとしてもご使用いただけます。糸のカラーをmixして作ったので、糸の温かみを感じられる作品に仕上がっています。

●感謝のお手紙

●活動報告ニュースレター配信(PDF形式でメールにてお送りします)

- 申込数

- 52

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年6月

プロフィール

「様々な事業活動を通じ”多様性”の理解を推進し、個々の特性や環境の違いを”面白い”と思える心を育み、ともに成長し、ともに笑いあえる地域社会を創造する」ことを理念に2022年11月24日に設立。 横浜市都筑区の港北幼稚園にて月1回、障がい児、医療的ケア児、きょうだい児、パパママ支援の活動「wacca」やwacca特別講演会「NICU命の授業」などのイベントを企画開催している。