支援総額

目標金額 1,500,000円

- 支援者

- 74人

- 募集終了日

- 2025年1月12日

夢育てメンバー & 夢育て農園メンバー 募集

#子ども・教育

- 総計

- 57人

「移動子ども食堂ぽかぽかキッチン号」マンスリーサポーター募集!

#子ども・教育

- 総計

- 14人

子どもの今と未来を支える!包括的子ども支援のマンスリーサポーター

#子ども・教育

- 総計

- 10人

“国際子ども発達支援センター”に発達支援型の遊具を導入したい!

#子ども・教育

- 現在

- 1,066,000円

- 支援者

- 74人

- 残り

- 35日

心理専門職による「心のケア」を、必要な人に無料で届けたい

#子ども・教育

- 総計

- 11人

まなびとサポーター~一人ひとりがやりたいことを見つけられるように~

#子ども・教育

- 総計

- 0人

生理用品寄付サポーター募集|レッドボックスが学生生活を守ります

#子ども・教育

- 総計

- 2人

プロジェクト本文

終了報告を読む

古典を声に出して読む。

——それは、ただ「読む」を超えた不思議な体験。

古典の言葉は、必要なものだけがそぎ落とされた、いわば日本語のエッセンス。

だから、たくさん読むのが苦手な人でも、少ない言葉で日本語の魅力を存分に感じられます。

無駄がないから、読むほどに心が軽くなり、自分のペースで学べる。それが古典のよさ。

さらに、古典を「音読する」と脳にまでいいことがいっぱいあるんです。

音読すると、脳の前頭前野が刺激され、思考力がぐっと高まるそうです。

言葉を大きな声に出すとき、脳はリズムや響きを感じ取り、心がポンと動く瞬間があるのです。

これが、ただ頭の中で読むのとは全然違うところ。

だから、音読道場では、まずは古典音読から始めるのがオススメ。

勉強に自信がなかったり、学ぶことにコンプレックスがある方も、古典のエッセンスを味わいながら、自分を取り戻すように音読していく。

日本語を通じて心と脳を整えていく場所、それが私たちの音読道場なのです。

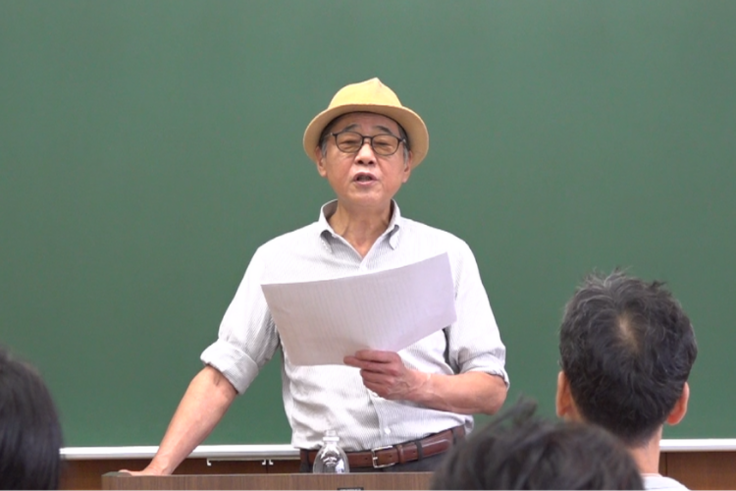

以下は、「なぜ古典音読すべきなのか?」をテーマにした松永暢史と前田大介の対談動画です。

これは合計6本の対談動画シリーズで、個人指導をつづけてきた松永の1970年代家庭教師時代の話から音読法の開発の経緯までをお届けしています。以下は5本目の動画「国語嫌いならまずは古典音読!!」です。

それ以外のシリーズは以下のリンク先よりご覧いただけます。

再生リスト「音読からはじまる教育革命」:https://youtube.com/playlist?list=PLLM3TfpT1PRtnB2kzrbUoDmEEe-w2M-Dg&si=Jpnsc3z4RE_JpMA5

|目次

■なんで音読に注目し始めたの?

■音読道場連盟の設立

■ユニークな先生たち!!

■墨田区業平との偶然の出逢い

■多くの人と学び場をつくる

■どんな学び場?

■資金の使い道

■プロジェクトの展望・ビジョン

■ご支援の種類について

■最後に(代表からのメッセージ)

■応援メッセージ

■あとがき

なんで音読に注目し始めたの?

こんにちは。一般社団法人音読道場連盟 代表理事の前田大介です。

このページをご覧いただきありがとうございます。まずは私の教育活動から、なぜ音読に注目し始めたのかをお話したいと思います。

私はこれまで松永暢史と共に家庭教師として15年ほど協働し、一人ひとりの子どもたちと向き合ってきました。その過程で、気づいたことが「まずは音読からはじめる」ということなんです。

実際、家庭教師仲間と話すときも、「この子は、まず音読させてからでないと話にならないね」といったやりとりが日常茶飯事でした。

たとえば、小学生が算数の問題で苦戦しているとしましょう。

たいてい彼らは文章を読み取る力が不足し、理解力が追いつかないケースが多いんです。さらには、質問を投げかけても答えが返ってこない、それどころか話を聞いても一度で理解できないことも。

そんな状況では、いくら教えようとしても効果が出ません。勉強が嫌いで自信をなくしている子どもたちには、まず「大きな声で話す」「わからないことを恥じずに言う」ことが必要だと感じました。

私たちの音読のやり方は、その最初の壁を壊す役割を果たしているのです。

これは一般的な音読とは少しちがうかもしれません。ただ声に出すというだけではなく、本を読む中で、私たちは子どもが何かを学ぼうとする意思を育てようとしているのです。

赤ん坊に戻ったかのように母音と子音の発声からはじめ、古代から現代まで古典を大きな声で通読していく。

最初は戸惑いながら声を出していた子たちが、次第に声が大きくなり、自分の声をしっかり聞くことで、少しずつ堂々とした態度を身につけていく様子を見ると、改めて音読の力を感じました。

よく子どもたちに言っているのは「本を読むのではなく、本にことばをぶつけろ!」ということです。

そんな私たちの教えを経て、彼らは少しずつ恐れを克服し、「わからない」と口にすることができるようになり、こちらの説明にも耳を傾ける姿勢が見えてきます。

こうして数ヶ月が過ぎる頃には、まるで別人のように、学びに向き合う土台ができていることに驚かされました。音読は、彼らにとっての「はじめの一歩」であり、心と体の準備運動なのです。

音読道場連盟の設立

家庭教師として一人ひとりの生徒と向き合い続けるうちに、私たちは次第に焦りを感じるようになりました。

松永暢史がこの音読メソッドを開発してから、基本的に限られた人数の教師たちでのみ共有してきたのです。

彼らも皆、家庭教師ですから、年間で見る生徒は多くて20~30人ほど。生徒一人ひとりにしっかりと寄り添うためには、それ以上の数は難しく、限界がありました。

10年たっても、たった数百人。1,000人にも届かない規模のまま、音読の効果が埋もれてしまうのではないか――そんな危機感が私たちの胸に芽生え始めたのです。

その一方で、音読の大切さが声高に叫ばれ、脳科学や教育の分野でも注目を集めているのに、私たちが取り組んできた日本語の特性を生かした独自の音読法のようなものは、ほとんど広まっていませんでした。

「このままでは、日本語の音読が持つ本当の力が知られることはないのではないか」という思いが強まり、どうにかしてこの方法をもっと広めるための手段が必要だと感じました。

そこで立ち上げたのが、この「音読道場連盟」です。連盟をつくり、私たちと同じように音読の大切さを心から実感し、共感してくれる教師たちと力を合わせることを決意しました。

生徒一人ひとりに向き合うことで見えてきた音読の効果――言葉に向き合うことで自信が生まれ、学びに対する積極的な姿勢が育まれるその姿を、今度は全国へ、ひとりでも多くの子どもたちや教育者へ届けたいと思ったのです。

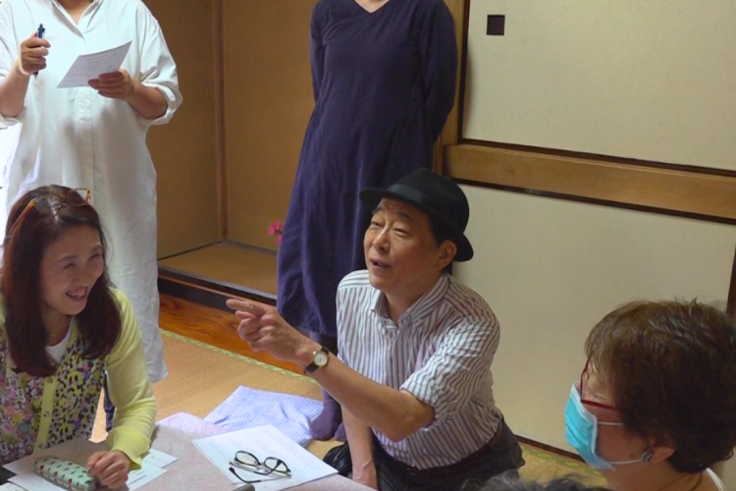

ユニークな先生たち!!

松永暢史と共に、先生育成のプログラムを3年継続しておこなってきた。

音読道場連盟で先生を募集し始めた当初は、まずは自分の子どもに教えたいというお母さんたちが多く集まりました。

家庭の中で音読の力を実感し、わが子にもしっかりと日本語のエッセンスを伝えたい、という思いが感じられました。

しかし次第に、自分の学習塾や教室でもぜひ音読法を取り入れたいという、民間教育機関の先生方が多く訪れるようになりました。音読の効果を感じ取った先生たちは、それを自身の教育に取り入れ、より多くの子どもたちに伝えたいと思ってくれているのです。

その後、学校の先生も音読道場の門を叩くようになりました。国語の授業では音読を課題として取り入れることが多くなっていますが、ただ読ませるだけで本当に意味があるのか、何か効果的な方法があるのではないかと考え、音読の方法を学び直しに来る方も増えてきたのです。

実際、学校で教える音読の方法についても、先生方が試行錯誤している状況があることがわかりました。どのように教えれば子どもたちが本当に音読の力を得られるのか、そのための具体的な指導方法が求められているのです。

さらに、日本語学校の先生方も参加するようになり、日本語教育の現場でも音読法が注目されています。

外国語学習では、たとえば英語を学ぶ際に発音練習や絵本の多読が一般的に行われますが、外国人が日本語を学ぶときには音読のプログラムが十分でないことが多いのです。

そのため、外国人への日本語教育においても、私たちの音読法を活用し、学びの一助とする先生方が現れました。

こうして、法人を立ち上げ、音読の重要性を声高に伝え始めると、日本語を教えるさまざまな現場からも音読への関心が高まり、音読指導に苦戦している実情が見えてきたのです。

音読を教育の現場に取り入れるニーズは想像以上に多く、幅広い分野でその効果を期待されています。

それだけではありません。連盟には、さらにさまざまなユニークな先生たちが集まってきました。

心理カウンセラーで、カウンセリングの一環として音読を活用している方。武道の先生で、身体と声を連動させるために音読を取り入れている方。

また、ヨガのインストラクターで、心身を整えるために音読を練習の一環として活用している方もいます。インドヨガの伝統では、そもそも声を出すことが体の調和に関係しているとされ、音読が心身のバランスを整える助けになっているのです。

音読は、ただ言葉を読むだけでなく、体全体で日本語を感じ取り、脳と心に響かせるもの。

さまざまなバックグラウンドを持つ先生たちが集まり、それぞれの活動に音読を取り入れることで、独自の教育やサポートを実現しています。音読道場連盟は、こうしたユニークな先生方とともに、音読の持つ力をさらに広げていくための拠点となりつつあります。

▼先生たちの音読の体験談も動画にまとめています。よかったらご覧ください。

『音読する!愉快な仲間たち』(Youtube再生リスト)

墨田区業平との偶然の出逢い

ある日、音読道場にいらっしゃった方から声がかかりました。「うちの実家、使いませんか?」と言うのです。「使っていない部屋があって、良いことに使いたい。音読道場がここにできたら素敵だなと思って…」と。

場所は、墨田区業平。隅田川の東側に広がる江戸っ子の町。私はすぐに見学へ向かいました。

押上駅から徒歩5分。今も昔ながらの下町風情が残り、そこには日本の文化や歴史が生きています。

持ち主の案内で物件をみてみると、そこは90㎡ほどの広さで、大きなリビングダイニングと広めの寝室がある素敵な空間。大きな声を出しても大丈夫だそうです。

これなら、夢見ていた都会の学び場としてぴったりだと感じました。

実は私たち音読道場連盟の本部は、特定の「場所」を持っていませんでした。これまで貸会議室や私たちの考えに共感してくれた教育施設の一部をお借りして細々と活動してきたのです。

その中で、なかなか理想的な物件を見つけることができず、いい縁に巡り合うこともありませんでした。

「誰かここで道場をやってくれる人はいませんか?」と持ち主に尋ねられましたが、思わず「いや、私がやります!」と即答しました。

こうして3年の活動を経て、ようやく音読道場連盟、理想の学び場をつくることになったわけです。松尾芭蕉の家、葛飾北斎の生家も近く、ここで古典音読を軸にした道場を開くことができるなんて、夢のようです。

そして、この学び場は、ただの教室や塾のような場所ではありません。私たちは、幅広い世代が集まることで生まれる多様な学びを体験できる場を目指しています。

実際、音読道場では年齢を問わず0歳から80代までが参加し、先生もまた20代から70代と幅広い年代層です。

音読は誰でも楽しめるからこそ、このようにさまざまな年齢の方々が集まっているのです。この学び場では、子どもたちが音読をしながら基礎学力を身につけた後、自分が好きなことを見つけられるような環境をつくります。

そして、その隣では刺繍や俳句、梅干しづくりなど、手仕事や創作のワークショップを開催し、地域のさまざまな人が交わりながら学ぶ場を目指しています。

想像してください。小さなちゃぶ台に集まった子どもたちが音読に励む隣で、地域のおばさんが刺繍を教え、また別の一角では俳句をつくる人たちがいる。

声が響く空間に、自然と関心が広がり、学びの意欲が育まれる。そんな学び場をこの墨田区で育てたいのです。

多くの人と学び場をつくる

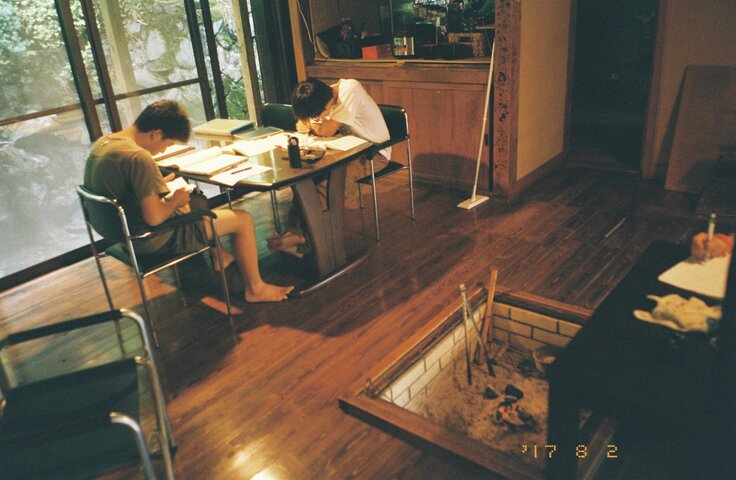

実はこうした考えを持つに至ったのは、東京の里山奥多摩町の古民家での活動がもとになっています。私はこれまで古民家で10年ほど教育活動をおこなってきました。

そこは、ひきこもりや不登校の生徒を定期的に自然体験に連れ出したいという想いから、個人的に借りることになった、言わば「家庭教師の秘密基地」です。

スマホ依存気味の子供がみるみるうちに自然体験を経て復活する姿や、あれだけ勉強嫌いだった子がいきなり微笑みながら学習にいそしんだり、子供の本来持っている潜在能力が顕現する様子をまざまざと見てきました。

また、やってくる子どもたちも古民家に愛着を持ち始め、さまざまなイベントを自分たちで企画することもありました。10年近く、さまざまな生徒や保護者、スタッフが出入りする中で、古民家はずっと変わらず訪れる人を癒す学び場としていきつづけてきました。

前田大介のnote「古民家教育(noteマガジン)」: https://note.com/maedadaisuke/m/mf71da10c7128

そうした経験を経て、教育環境を整えれば、子どもは自然と学び出すものだということも実感しています。何も遺伝だけでその子の学力は決まらないと思います。

その子の遺伝的素質を活かすも殺すも環境次第です。

こうしたことから、運よくして墨田区の学び場を作ることができるようになった今、都会でも同じように子どもが自然と学び出す空間をつくりたいと思っています。

そして、こうした環境作りは、一人で行うものではありません。多くの方々と対話を重ねながら、一緒に育て上げていきたい。だからこそ、クラウドファンディングを選んだのです。

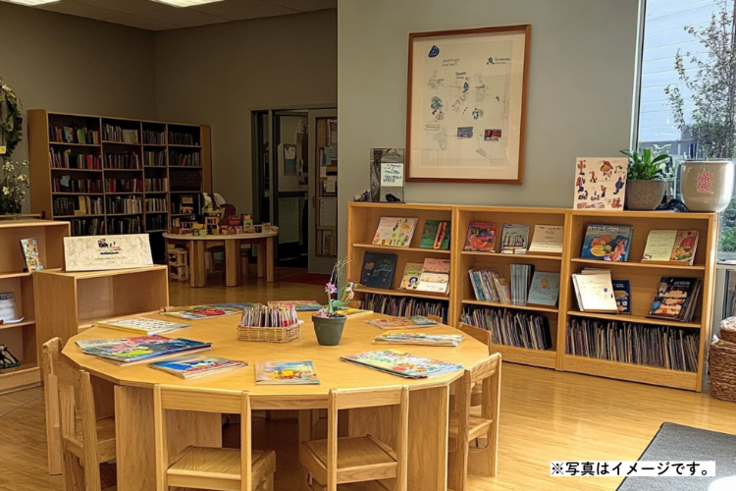

どんな学び場?

この学び場は、特に幼児・小学生に焦点を当てた子ども向けスペースです。

音読道場連盟では、音読だけでなく、基礎学習のプログラムを複数用意しています。それらをすべて年齢に応じて提供していきます。子どもたちが楽しみながら言葉や数字を学び、自己表現力を高めることができる環境を整えます。

子どもたちが学校帰りに寄る「道場」

私たち音読道場連盟は、3つの道場を展開しています。

😮音読道場:古典を声に出して読むことで、日本語の読解能力を育てます。

音読道場公式サイト:https://matsunagadojo.com/

🎲サイコロ道場:サイコロを使って楽しみながら暗算力を鍛え、数字に対する感覚を養います。

サイコロ道場公式サイト:https://matsunagadojo.com/3156anzan/

✍🏻作文道場:「おいしい作文」を目指し、書く楽しさと自分の言葉で表現する力を引き出します。

それぞれ、遊び心を取り入れたプログラムとなっており、勉強が苦手な子どもたちも楽しみながら自分の力を発揮できる内容です。

この学び場では、子どもたちが音読や暗算、作文などの基礎学力を育むだけでなく、総合的なスキルを身につけられるようにしています。

将来的には、平日夕方に通える寺子屋のような学びの場となり、地域の子どもたちが放課後に立ち寄る「学べる学童」としても役割を果たしたいと考えています。

学ぶ環境づくり

①ちゃぶ台で交流できる学習スペースづくり

この学び場には、数か所のちゃぶ台が並び、飲食店の座敷のように間仕切りがされています。これにより、音読やサイコロ、作文といった基礎プログラムをそれぞれのスペースで同時に進行できるだけでなく、さまざまなワークショップが開かれる「交流の学び場」としても活用できます。

ここでは、乳幼児のイベントや親子での体験会も開催する予定です。ちゃぶ台で顔を合わせながら学ぶことで、学びが単なる一人の作業ではなく、交流を通じて広がる「場」にします。

②好奇心を満たす読書空間

音読道場の独自プログラムに加え、複数の趣味講座が乱立すると、ふと子どもたちの中から好奇心の種がわきでてくると想像しています。

そんなとき、身の回りの本を紹介できれば、彼らの学びの種を絶やすことなく、育てることができるでしょう。しかも、音読によって「自分から本を読みたい」という気持ちが育っていれば、好奇心が高まるほど、学びがどんどん深まっていくことでしょう。

③集中できる学習スペースづくり

一方で、賑やかな場所よりも静かな環境で学びたい子もいます。そこで、別室には自習室のような「集中できるスペース」を用意し、アトリエやデザイン事務所のような空間に仕上げます。

このスペースでは感性を高めながら静かに自分と向き合い、集中したいことに没頭できる環境を提供します。学びに集中できる空間があることで、落ち着いて学習に取り組めるのもこの学び場の特徴です。

④シニア世代を先生として積極的に招致

この学び場では、地域のシニア世代を積極的に招致し、講師として活躍していただきます。趣味や知識を持つシニアの方々が講座を担当することで、子どもたちが普段出会わない世代と交流し、学びの視野を広げることができます。

刺繍や俳句、梅干しづくりといった手仕事や伝統の知恵に触れ、子どもたちが次に学びたいことを見つけるきっかけにもなればと思っています。

また、シニアの方々にとっても、子どもたちとの交流がエネルギーの交換となり、彼らの活力にもつながると信じています。

大人向けイベントを開催

この学び場は子ども向けの活動が中心ですが、時折大人向けの特別イベントも企画しています。たとえば、読書会や音読ワークショップなど、大人もリラックスしながら参加できる場を設け、音読の魅力を世代を超えて感じてもらう機会を提供します。

また、道場連盟の先生たちの研修トレーニングもこの場所で行うことで、先生方が一堂に集い、指導スキルを磨く場としても活用します。

脳科学者と共同研究をおこなう拠点

現在、私たちの音読法について、脳科学者と共同研究に向けた話し合いを進めています。音読法の効果を科学的に証明し、脳や学習にどのような変化をもたらすのかを実証するための拠点として、この学び場を活用していく予定です。

今後は、この拠点を中心に、さまざまな音読の実証実験や科学者への取材を行い、支援者の方々には、逐一その様子をご報告していきます。*1)

*1)早期でご支援いただいた方々皆様をご招待

・「音読と脳科学」取材報告会

2024年12月11日(水)18:00~19:30

12月9日(月)23:59までにご支援いただいた方全員を、上記報告会にご招待いたします。

現在、脳科学者と音読道場連盟で共同研究を実施することを画策しています。それに先駆けて音読道場前田が音読にまつわる脳科学研究者への取材をおこないます。その模様をご支援いただいた方限定でお伝えいたします。

一部をyoutubeで公開する予定ですが、すべての情報を公開できるかわかりません。

ここではオフレコな話まで、取材したこと、今後の共同研究についてご報告いたします。

資金の使い道

今回のプロジェクトでは、目標金額150万円を目指しています。

この資金は、以下の用途に充てられます。

学び場に必要なテーブルや椅子、パズル、書籍など、子どもたちが楽しく、効果的に学べる環境を整えるために使用します。これらは、音読道場のプログラムを実施するために不可欠であり、子どもたちが快適に過ごせるようにするための重要な要素です。具体的には以下のようなものを購入します。

教材・教具の購入費(60万円)

・テーブルと椅子:子どもたちが集中して学習できるスペースを作るため、サイズやデザインが子どもに適したテーブルと椅子を揃えます。学びの場として機能するだけでなく、親子で一緒に参加できるイベントにも活用できるよう、耐久性や使い勝手を考慮した家具を選びます。

・パズルや教材ゲーム:暗算や論理的思考を養うためのパズルや、子どもたちの集中力を引き出すための教材ゲームを取り揃えます。特に、サイコロ道場で使用するサイコロや暗算教材のほか、計算力や空間認識力を高めるためのパズルなど、子どもたちが楽しみながら学べる教具を準備します。

・書籍:多様な年齢層の子どもたちが学びを深められるよう、幅広いジャンルの書籍を購入します。音読に適した児童書や、日本語古典文学、絵本、学習参考書など、子どもたちが自ら選んで学びたくなるような書籍を揃え、読書習慣を促進します。

観葉植物・季節の植物:都会の教育環境では植物を学び場に盛り込むことも忘れてはいけません。学び場に植物があれば、植物の成長を観察する時間を与えることができます。

DIYの素材費(50万円)

学び場を手作りで整備するために必要なDIY素材費です。私たちの学び場は、子どもたちや地域の方々と一緒に作り上げていく参加型のプロジェクトです。具体的には、以下のような素材が必要です。

・壁塗装材:シンプルでリラックスできる空間を作り出すための塗料や装飾品を購入します。

・家具の自作素材:学習スペースに必要な本棚などをDIYで作成し、学び場に合わせた柔軟な空間をデザインします。

・自然素材のフローリング:裸足で歩いて気持ちのいいフローリングを張り替えます。

大工さんの人件費(40万円)

プロの大工さんやアシスタントの力を借りて、スタッフだけでは難しい工程を依頼します。

・フローリング張替:フローリングの張替をおこなってもらいます。

・専門性の高い内装工事:DIYでは難しい電気工事や本棚の制作など専門性の高い工事をおこなってもらいます。

プロジェクトの展望・ビジョン

第1ステージ 墨田区の学び場の設立

私たちは、地域の中で年齢や世代を超えて学びが自然に広がっていく場を作りたいと考えています。

教育は多くの場合、年齢や学年によって区切られがちですが、音読道場では、地域のシニア世代と子どもたちが交流し、シニア世代の経験と知恵が次の世代に自然と受け継がれるような場を目指しています。

シニアの方々には先生としても活躍していただき、音読を入り口に基礎学力を養った子どもたちが、刺繍や俳句、伝統の手仕事などに触れ、自分の興味を自然に見つけられる環境をつくります。

この学び場では、子どもたちが自分の興味に沿った学びを深めるためのサポートも行い、基礎学習から次の学びへと自然な流れで進んでいけるような場を提供していきたいと考えています。

そのためにたくさんの書籍を設置します。彼らの興味関心が広がったタイミングですぐに本を読めるようにするのです。

最近の子は本が読めないと言われていますが、私たちの音読を通じて読書好きの子どもに育てているので、次の好奇心につながる書籍を自然と読むように仕掛けていきます。

そして、道場連盟の先生たちにとっても新たな発見と交流の場になるでしょう。普段それぞれの場所で実践を積み重ねている先生たちが集い、指導方法のアイデアや、音読法を活用した新たなアプローチを共有することができるのです。

先生同士が互いの経験をもとに意見を交換することで、音読指導のさらなる発展が期待できます。地域の人々が知恵を持ち寄り、世代を超えたつながりを通じて新しい学びの形を作り上げていく。それが、私たちが目指す「音読道場理想の学び場」です。

第2ステージ 脳科学者との共同研究開始

このプロジェクトが多くの支援者様に賛同いただき、幸運にも資金が十分に集まった際には、墨田区の学び場を拠点に脳科学者との共同研究を始動させたいと考えています。

私たちの音読法の効果を科学的に証明することで、音読が持つ力をさらに多くの人々に知っていただくことができます。

音読道場の音読法が脳に与える効果についての実証実験を行うことで、音読が記憶力や集中力にどのような影響をもたらすか、そして日本語を学ぶうえでどのように役立つのか、科学的に裏付けられたデータを示すことができるでしょう。

もし音読法の効果が科学的に認められれば、幼児施設や高齢者施設、学校などさまざまな教育や福祉の現場でも音読を活用する機会が増えるはずです。

また、連盟の先生たちにとって、この共同研究がもたらす意義は大きいと考えています。科学的根拠に基づいたデータをもとに指導できることで、彼らの指導に自信が深まり、音読指導のさらなる質の向上が期待できます。

道場連盟の先生たちが自信を持って音読の効果を伝えることができれば、私たちが直接訪問し、音読の効果を伝える出張講座の機会も増え、より多くの地域や施設で音読道場のメソッドが普及するでしょう。

音読道場の学び場を拠点に、音読がもたらす「学びの力」を、地域や施設の枠を超えて届けることができれば、私たちの音読メソッドがさらに広く普及し、子どもたちや先生たちの成長を支える一助になるはずです。

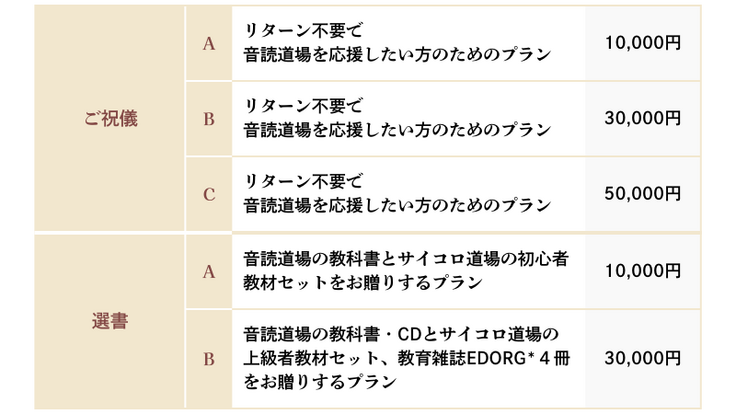

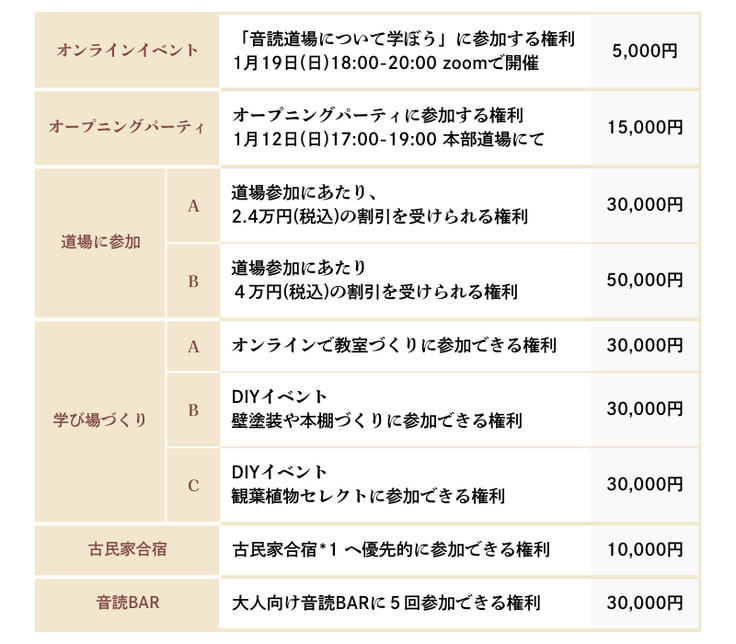

ご支援の種類について

ここまで読んで、応援したい、一緒に作りたいと思ってくださった方、本当にありがとうございます。このクラウドファンディングは「音読からはじまる教育革命」の始まりの一歩です。

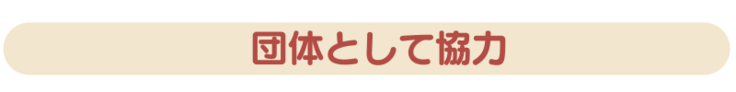

ご支援の方法は、大きく「応援する」「参加する」「団体として協力する」の3つあります。

私たちの取り組みを、周囲の方にシェアいただくだけでも大きな力になりますので、ご無理のない方法でご支援いただけたら嬉しいです。

* )EDORG(エドルグ)は、前田大介が編集長を務める教育雑誌。自身の教育活動のアーカイブに始まり、好奇心のままに注目する教育者へのインタビューをおこなったものがまとめられています。

2号のみAmazonKindleで閲覧可能:『EDORG(エドルグ)2023年夏号 特集「焚火教育から古民家教育へ」』https://amzn.to/4f5nrCk

*1)古民家合宿とは前田が東京都奥多摩町で10年ほど継続している勉強合宿です。古民家合宿への優先権がリターンに含まれています。

2024年夏合宿のお知らせ URL:https://note.com/maedadaisuke/n/n93aa52804fb9?magazine_key=md0f1b96c897c

2023年の合宿のドキュメンテーション URL:https://note.com/maedadaisuke/n/n9d92ecdb2436

*1)早期でご支援いただいた方々皆様をご招待

・「音読と脳科学」取材報告会

2024年12月11日(水)18:00~19:30

12月9日(月)23:59までにご支援いただいた方全員を、上記報告会にご招待いたします。

現在、脳科学者と音読道場連盟で共同研究を実施することを画策しています。それに先駆けて音読道場前田が音読にまつわる脳科学研究者への取材をおこないます。その模様をご支援いただいた方限定でお伝えいたします。

一部をyoutubeで公開する予定ですが、すべての情報を公開できるかわかりません。

ここではオフレコな話まで、取材したこと、今後の共同研究についてご報告いたします。

最後に(代表からのメッセージ)

音読道場は、「まずは音読から学びを始める」というシンプルな考えからスタートしています。コロナ禍でマスク生活をつづける子どもたちと接する中で、私たちはまず日本語の文章を声に出して読むことの大切さを痛感しています。

対話を重ねたいけれど、うまく声が出ないという悩みを抱える人も多いかもしれません。

そんなときこそ、大きな声で響かせることが解決の第一歩だと考えています。大きな声を出すことで、自分の声がよく聞こえるようになり、言い間違いにも自然と気づきやすくなります。

自分の声に慣れてくると、自信を持って意見を伝えることもスムーズにできるようになるでしょう。

音読は音楽に似ている部分もありますが、メロディや音色を気にする必要はなく、ただ「声に出すこと」に集中するだけで言葉がもっと身近なものになります。

私たちの考えは非常にシンプルです。「言葉を音にして発することで、言葉を扱いやすくする」という理念が根底にあります。

また、デジタル教育が進む時代だからこそ、アナログで本質的な学習を大切にしたいです。

授業を聞くにも、動画教材で学ぶにも、まずは音読で脳が活性化し、言語機能が高まっていた方がスムーズに学習にうつることができるでしょう。

大きな声で言葉を発する習慣を身につけることが、これからの学びにも必要不可欠だと感じています。

このクラウドファンディングを通じて、私たちの考える理想の学び場を多くの方に伝えることができれば、とても嬉しく思います。皆様の温かいご支援を心からお願い申し上げます。

前田大介

1985年生まれ。一般社団法人音読道場連盟代表。一橋大学大学院言語社会研究科修士課程修了。

大学院時代に松永暢史に師事。「家庭教師業は一人前になるのに10年はかかる」と教えられ、10年間家庭教師一筋で、主に小学生の算数・国語の指導にあたる。

その後起業し、現在、体験学習を融合させた小学生向けのオンラインスクールを経営する他、松永暢史の音読・暗算・作文メソッドの普及に努めている。

著書に『算数が苦手でもだいじょうぶ! 小学生のための魔法の暗算術「ぶんかい算」の本』(2024年 KADOKAWA)や『子供がぐんぐん伸びる「オンライン学習」活用術』(2020年 ワニプラス)などがある。

応援メッセージ

松永暢史

音読法開発者

日本語古典音読は、教育上欠かすことのできない「武器」です。

授業のテキストもそしてテストも結局日本語で行われる現在、そして「不登校」の道を選択する人たちが多くなる現在、ますますテキストを自分で読んで理解して学習を先へ進め、その上で自身の考えを文章化する能力が「コア」に浮かび上がってくると認識します。

また同時に、教育の根底的にあるべき理念は、「機会均等」であると思います。日本人も、そして外から来る人も、その次世代の日本語教育が本当に大切になる時代が来ていると思います。

言語に騙されない。自分の心を自分の言葉で伝えることができるようになる。それには、限界に達した「標準語」ではなく、文語音から連続する日本語の再生が欠かせない教育の柱になると確信します。

I・M

2児の母

アメリカの富裕層が、ラテン語を学んでいる。なんとなく知っている知識でした。子育てしていくうえで、では日本語の古典はどうやって学ぶのだろうって思い、手に取った本の一つが松永先生の本でした。

絵本でもいいとのことで「1音1音」切って読み聞かせたところ、娘は本にかじりつく勢い・・・早速、教室に通ったのが8年前、かれこれお世話になっています。

古典を学ぶことによって日本語の感性が深まるだけでなく、哲学や文化への理解も深まると思います。また、世代をこえた交流が子供たちの感性を鍛えるかと・・・

今から子供たちが生き生きと通う姿が目に浮かびます。

伊藤惠子

日本語講師・メンタルコーチ・音読道場指導者

サポートしている親子学級やオルタナティブスクール(小学部)の日本語クラスなどで古典音読を導入させていただき早2年。スクールでは就学前の子供達も交えて毎朝ルーティンとして母音、子音から始まり声をみんなでしっかり出しています。

4年生以上は古典音読を背景なども含めて進めていますが、小さいさん達も近くで遊びながらどんどん音を覚えて今では毎朝の一番人気は「東海道中膝栗毛」です!

口のカタチを整えていい母音の音を響かせると子供たちは目がキラキラします。不思議です(*^^*)もっと多くの子供たち、大人にも古典音読を体験してほしいと思います!音読道場の本部ができて益々広がっていきますように!

曽我旬子

音読道場埼玉支部ミクマリ道場

一音から始まる日本語音読、大きな声で一音ずつ区切って発声する。難しくない。勉強嫌いな子どもが進んで声を出し、古典をどんどん読んでいく。人の話を注意深く聞き、気の利いたコメントを返すようになる。

クラス行事で司会を頼まれるようになる。本を読める子になる。自分で勉強できるようになる。古典を音読することはそのシンプルな構成から私たちが現代に話す日本語の骨格を形成し、生きる力をも与えてくれます。

子どもたちに音読指導して目の当たりにする変化に驚かされます。まず「あー」と声を出せればいい、誰にでもできる松永式音読法。親子でみんなで声を響かせられる場所ができる!未来は明るい!

末松尚子

音読道場指導者・遊(asobi)

大きな声で、一音一音を区切って、音をひびかせ、その音を聞く。それが音読道場の音読法です。

普段から当たり前に話している日本語を改めて習ってみると、最初はなかなかどうして難しいです。

しかし、そうやって自分に聞かせるように声に出して読んでいくと、古典の音が素直に身体に浸透し、心も頭もスッキリとクリアになっていくのを感じます。目の前にある一音に集中するので、マインドフルネスの状態になるかもしれません。

学びの土台となるだけでなく、集中力を高め、今を生きる事にも通ずる、子どもにも大人にも出会って欲しい音読法です。

何よりも声に出して古典を読むのはとても気持ちがいい。墨田区に道場がオープン!皆んなで声を合わせるのが今から楽しみです。

K・S

教職員

学生時代、フランスに留学して驚いたことの一つが、フランスの教育が古典の音読をとても重視していることでした。イギリスに留学していた友人は、大学の授業で古典を音読することをずっとしていたと言っていました。

ヨーロッパでは古典の音読が母国語教育の土台になっているのだと思いました。日本で古典の音読が出来るところを探していたところ『音読道場』に出会いました。日本にもあったんだと感激し、最初は私が受講し、それから息子達が受講しました。

『音読道場』では楽しく活き活きと学べ、古典の音読を体験・習得することが出来ました。古典の音読は日本語の土台を創る上で大変価値があり、とてもお勧めです。また『音読道場』では作文やサイコロを使った計算も学ぶことが出来、それも大変素晴らしいです。地元の墨田区に『音読道場』がオープンすることがすごくうれしいです。

M・S

モンテッソーリ教師 /2児の母

去年、初めて大阪の音読道場に娘と参加したとき、たった30分なのに、先ず子どもたちの姿勢が変わり、口まわりや表情、顔つきまでだんだん変わり、目を疑うかのような変化を目の当たりにしました。

これはすごいなと前田先生に頼み込んで神戸に道場を開いていただいたのが、今から約1年半前のことです。はじめは自信なげに声を出していた子ども達も、おかげさまで今では堂々として、大きくはっきりと音を響かせ、滔々と音読をしています。その姿はどこか嬉しそうでどこか誇らしそうにも見えます。

墨田区に音読道場の本部ができると聞き、なんと喜ばしいことだろうと思いました。主旨を伺いましたら、そこに老若男女様々な人たちが区別なく集い、音読を通じて喜びや学びがある。私も近ければ通いたいです。本部の完成を今からとても楽しみにしています。クラウドファンディング、目標達成しますように🤗

あとがき

運営メンバー紹介

現在募集中のクラス

※以下のクラスは、音読道場スカイツリー校(2024年2月開設予定)にて開催

・音読・サイコロ道場 土曜クラス13:00-14:00

・作文道場 土曜クラス14:00-15:30

・大人向け音読道場 日曜10:00-11:00

・大人向け作文道場 日曜11:00-12:30

オンラインで参加可能なクラス

・【大人向け】日本語音読講座:https://honbu.matsunagadojo.com/ondokukouza

・【子ども向け】音読キッズ:https://kidsschool.matsunagadojo.com/

※東京と関西で対面レッスンもおこなうオンラインとリアル融合型のオンラインスクールです。

大工さん募集中!!

学び場をつくる大工さん(一人親方)を募集しています。

アマチュアも歓迎です。一緒に学び場をつくりませんか!

採用情報URL:大工さん採用情報はこちら

今後の活動報告

学び場づくりの軌跡や体験談、今後のクラス開催予定などを活動報告ページやSNSで発信します🔥ぜひご覧ください!

その他

※当ページに掲載している画像・写真は保護者より許諾を得て掲載しています。

※本プロジェクトの資金は、当法人が運営を委託し、当プロジェクトの発起人である前田大介が取締役を務めている株式会社mandが受け取り、責任を持って当法人の活動のために使用します。プロジェクトとリターンは一般社団法人音読道場連盟が実施します。

- プロジェクト実行責任者:

- 前田大介(一般社団法人音読道場連盟)

- プロジェクト実施完了日:

- 2025年1月12日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

音読道場が理想とする学び場を墨田区に開設します。また、さらに資金が集まれば脳科学研究所との音読の共同研究に活用します。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

教育作家であり、家庭教師歴約50年のキャリアを持つ松永暢史が開発した音読・暗算・作文の学習法。当法人は、これらの学習法をもとに、全国の子どもたちの基礎学力を高めるに活動。 これらは、「勉強が嫌い」と思い込んで、学習できなくなってしまった子どもたちのために開発された。遊び心が散りばめられた子ども向けに開発されたメソッドだが、今では大人まで幅広い方にお届けしている。 代表理事である前田大介は、大学院時代に松永暢史のもとで家庭教師業を師事した後、当法人を起業。松永と共に、当学習法の指導者の育成にも取り組んでいる。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

5,000円+システム利用料

オンラインイベント「音読道場について学ぼう」

① 音読道場・サイコロ道場・作文道場について学ぶイベントへの参加権利*1

② お礼状(電子メール)

③ <早期のご支援者様限定>12/11 音読と脳科学取材報告会 参加権利 *詳細本文参照

ーーー

*1

<イベント 概要>

音読道場の学びへの考え方についてメンバーが解説。解説後は参加者のみなさんと対話の時間も予定。

開催日:2022年1月19日(日)18:00-20:00

(参加できない場合、アーカイブ動画を後日送付)

開催場所:ZOOM

※支援者さまから参加希望者への譲渡も可能です。

※有効期限1年

※発送完了予定月までに、サービス内容や日程調整の方法などの詳細についてメールにてご連絡いたします。

- 申込数

- 10

- 在庫数

- 90

- 発送完了予定月

- 2025年2月

10,000円+システム利用料

【選書(A)】音読道場教材セット

音読道場の教科書、サイコロ道場の教材セット、雑誌EDORG1冊をお届けします。

*日本国内へのお届けに限ります

※有効期限1年

※発送完了予定月までに、サービス内容や日程調整の方法などの詳細についてメールにてご連絡いたします。

- 申込数

- 15

- 在庫数

- 85

- 発送完了予定月

- 2025年3月

5,000円+システム利用料

オンラインイベント「音読道場について学ぼう」

① 音読道場・サイコロ道場・作文道場について学ぶイベントへの参加権利*1

② お礼状(電子メール)

③ <早期のご支援者様限定>12/11 音読と脳科学取材報告会 参加権利 *詳細本文参照

ーーー

*1

<イベント 概要>

音読道場の学びへの考え方についてメンバーが解説。解説後は参加者のみなさんと対話の時間も予定。

開催日:2022年1月19日(日)18:00-20:00

(参加できない場合、アーカイブ動画を後日送付)

開催場所:ZOOM

※支援者さまから参加希望者への譲渡も可能です。

※有効期限1年

※発送完了予定月までに、サービス内容や日程調整の方法などの詳細についてメールにてご連絡いたします。

- 申込数

- 10

- 在庫数

- 90

- 発送完了予定月

- 2025年2月

10,000円+システム利用料

【選書(A)】音読道場教材セット

音読道場の教科書、サイコロ道場の教材セット、雑誌EDORG1冊をお届けします。

*日本国内へのお届けに限ります

※有効期限1年

※発送完了予定月までに、サービス内容や日程調整の方法などの詳細についてメールにてご連絡いたします。

- 申込数

- 15

- 在庫数

- 85

- 発送完了予定月

- 2025年3月

プロフィール

教育作家であり、家庭教師歴約50年のキャリアを持つ松永暢史が開発した音読・暗算・作文の学習法。当法人は、これらの学習法をもとに、全国の子どもたちの基礎学力を高めるに活動。 これらは、「勉強が嫌い」と思い込んで、学習できなくなってしまった子どもたちのために開発された。遊び心が散りばめられた子ども向けに開発されたメソッドだが、今では大人まで幅広い方にお届けしている。 代表理事である前田大介は、大学院時代に松永暢史のもとで家庭教師業を師事した後、当法人を起業。松永と共に、当学習法の指導者の育成にも取り組んでいる。