支援総額

目標金額 3,000,000円

- 支援者

- 146人

- 募集終了日

- 2024年11月21日

夜の世界で孤立・困窮している女性たちに、必要な支援を届けたい

#医療・福祉

- 総計

- 162人

久賀島の歴史を後世に語り伝えたい・潜伏キリシタン資料館サポーター

#地域文化

- 総計

- 4人

聖武天皇が建立し日本武尊を祀る礒崎神社本殿の修復にご支援ください!

#地域文化

- 現在

- 675,000円

- 支援者

- 121人

- 残り

- 23時間

えん罪のない世界へ!IPJサポーター

#起業・スタートアップ

- 総計

- 79人

坂本龍馬ゆかりの御神木、倒壊。京都・武信稲荷神社「希望の再建」へ

#地域文化

- 現在

- 6,475,000円

- 支援者

- 338人

- 残り

- 46日

明日の災害に備える仕組みにご支援を|カーシェアサポーター募集

#地域文化

- 総計

- 3人

困窮する女性や女子を支援~1日33円からの人道支援サポーター募集!

#国際協力

- 総計

- 21人

プロジェクト本文

終了報告を読む

この度の最上川中流域氾濫により被災した山形県最上郡戸沢村蔵岡地区にある曹洞宗寺院長林寺の住職斉藤仙邦と申します。

私の自坊は隣村の大蔵村清水にある興源院で、普段はそちらに居住していますが、長林寺は興源院の末寺ということで、ゆかりも深く、兼務住職をさせていただいております。

さて、この度の最上川中流氾濫で私どもの長林寺がある蔵岡地区は地区ごと水没してしました。この地区の水害はすでにこの六年で三度目。国は大規模な治水対策を講じましたが、それでも今回の水害を防ぐことはできませんでした。

住民の物質的・精神的ダメージは計り知れず、集落としての存続の危機に直面しています。

ほとんどの家が長林寺の檀家さんであることから、寺としてどうあるべきかを模索する中で、今回のクラウドファンディング挑戦を思い立ちました。

少々長くなりますが、災害の経緯や私どもの思い、クラウドファンディングのきっかけなどについて書きましたので、ぜひご一読いただき、皆様の温かいご支援を賜ることができれば幸いです。

■ はじめに

□ 水害に悩まされてきた蔵岡

□ 災害ボランティアの方々に助けられて

□ クラウドファンディングをしてみないかというアドバイスを受けて

■ 戸沢村と長林寺について

□ 最上川とともに生きてきた戸沢村の人々

□ 長林寺について

■ 度重なる水害の詳しい経緯とこのプロジェクトを立ち上げた思い

□ 排水ポンプの設置と平成30年の水害

□ 輪中堤の建設と令和6年の水害

□ 長林寺の被害状況

□ 前を向くために寺ができること

■ プロジェクト内容と支援金の用途と目的

□ 長林寺の早期復旧を目指して

□ イベント開催への準備とイベントの様子

□ 復活へ向けて、次の段階へ

□ 岐路に立たされた集落

□ 皆様のご厚意に恃んで広くご支援を募るということ

□ 目標金額と支援金の使途

■ 終わりに

水害に悩まされてきた蔵岡

さて、蔵岡に住む人々は長年、最上川水系の恵みとともに生きてきましたが、里山と最上川に挟まれた低地という土地の形状から、度重なる水害に見舞われ、常に水との戦いを強いられてきました。特に地区内を流れる最上川支流の角間沢川は大雨が降るごとに増水し、水上がり(内水氾濫)を起こしてきました。

気候変動の影響もあってか、特に近年は内水氾濫がひどくなり、国は何度かお金をかけて大きな治水対策を講じてきました。しかし、その度にまるでそれを嘲笑うかのような「想定外」の事態に見舞われ、住宅への浸水被害を防ぐことはできませんでした。

浸水被害はこの6年間で実に3回。その度に家財・農機具・自動車などが水没し、使い物にならなくなるなどの甚大が被害を受けてきました。

最近の例です。

・平成30年8月:

14億をかけて角間沢川からの内水氾濫の水を排出するためのポンプを設置するも停電や排出口の不具合などによりポンプが機能せず1ヶ月に2度の床上・床下浸水

・令和6年7月:

7億あまりをかけて角間沢川からの内水氾濫を防ぐための輪中堤の建設するも、記録的大雨による鮭川・最上川の氾濫による外水氾濫、堤防欠損、2階まで床上浸水

特に今回(令和6年7月25日)の集中豪雨による水害はひどく、これまでとは違って角間沢川からの内水氾濫に加えて、最上川からの越水で、地区全体が水没してしまいました。蔵岡はちょうど最上川支流の鮭川と本流との合流地点にあり、鮭川上流で100年に一度と言われる豪雨を記録しその濁流が押し寄せ、堤防が一部欠損。これが全部決壊していれば住宅ごと流されてしまうところでした。人的被害がなかったのが不幸中の幸いです。

国は激甚災害の指定を検討しているようです。

長林寺も水没し、多くの被害を受けました。

現在は(8月上旬現在)お盆に向け、多くのボランティアさんや近隣のご寺院さん、檀家の方々、夏休みの小・中学生らのご協力を得て、急ピッチで復旧を進めているところです。

災害ボランティアの方々に助けられて

さて、今回の災害復旧にあたっては様々な地域からいらした力強いボランティアさん達に助けられました。近隣の方々はもちろん、遠くは熊本から駆けつけ自らの被災経験と能登を含む各地の災害ボランティアで培ったノウハウを駆使し、陣頭指揮を取ってくださったお坊さんや、経験豊かな国際ボランティアの方々もいました。

地域でダンプやブルドーザーなどの重機類を無償で貸し出してくださった方々もいました。

暑い中、一生懸命泥をかき出し、あるいは重いものを搬出し、床を剥がして床下の泥をかき出し、送風機を当てて乾かすという気の遠くなるような作業を厭わずに黙々とこなして下さった曹洞宗青年会始め若いボランティアの方々もいました。

被災して泥にまみれて途方に暮れているところに、このような形で見ず知らずの方々から、力強いご支援をいただけるということが、どれだけの励みになり希望の光となるのかを身を以て体験しました。

熊本からいらしたお寺さんはご自分の被災された経験(球磨川氾濫)から、ただ見過ごすことができなくてわざわざ来てくださったのです。福岡から飛行機で仙台に飛び、レンタカーでこちらに駆けつけてくださいました。私どもの援助をして一通り目処がついたと判断されたあとは、酒田のご寺院さんが屋根まで土砂が堆積して大変な思いをされているからと、そちらに救援に向かわれました。本当に頭が下がります。

クラウドファンディングに挑戦してみないかとのアドバイスを受けて

そんな中で、復旧に関する費用についても、クラウドファンディングを通して広くご支援を募ってはどうかというアドバイスもいただきました。

寺はこれまでも、そしてこれからも住職と檀家の方々により運営してゆくべきものとの考えは変わりませんが、このような激甚災害に見舞われ、地域全体が大きな被害を被り、人々が物質的にも精神的にも甚だしく疲弊し、生きる希望すら失いかけているような状況の中では、広く心ある方々のご支援を仰ぐということも一つの選択肢なのかなと思うに至りました。

自らも被災して多くを失っている檀家さんに対し、復旧費用を捻出してくださいとはとても言えない状況ですし、かといって位牌堂が壊滅的な状態で本堂に畳もない状態では、檀家さんたちの気持ちもさらに落ち込んでしまうことでしょう。

むしろ地域のほとんどの方々のご先祖様をお守りしている寺院としては、檀家さんを勇気づける意味でも、多くの方の心ある支援により、泥にまみれた状態から立派に復活した寺の姿を見せたいと、そしてそれによって、地域の人たちにも自分たちは決して見捨てられていないのだ、日本の心ある人々に支えられているのだと感じていただけるのであれば、それはみ仏の心にも叶うものではないかと考えました。

何度踏みつけられても、打ちのめされても、支えてくださる誰かがそこにいる限り、人は何度でも立ち上がることができる。

クラウドファンディングを通じて、皆様に広くご支援を賜ることによって、そんなことを確信する/させていただく機会にすることができればと思うに至りました。

ここで少し戸沢村と長林寺についてのご紹介をさせていただきたいと思います。

最上川とともに生きてきた戸沢村の人々

戸沢村は最上川中流にある人口4042人ほどの村で、東京方面から来ると山形新幹線の終着点新庄駅から国道47号線を車で庄内方面へ約20分ほど走らせたところにあります。そして蔵岡地区は戸沢村に入ってすぐのところにある69世帯ほどの集落です。平成30年の大規模な水害の後、かなりのかたが高台に移転してこの数になりました。

日本三大急流と言われる最上川ですが、その流域に住む人々にとっては母なる川であり、人は昔から最上川とともに生きてまいりました。最上川は多くの支流とともに、たくさんの恵みをもたらしてきましたが、それと同時に度重なる水害で人々を悩ませる存在でもありました。

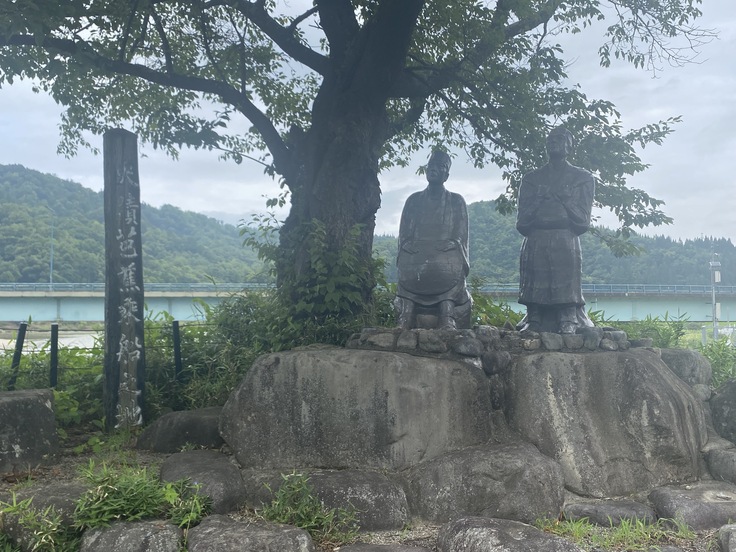

かつて奥の細道を旅していた松尾芭蕉は、「五月雨をあつめて早し最上川」との句を詠みましたが、芭蕉が乗船して庄内に向かった本合海も、蔵岡から車で5分ほどのところにあります。

山形県を北上してきた最上川は、この本合海で八向山南壁にあたり大きく蛇行して西へと流路を変え、庄内へ向かいます。芭蕉はこの地から弟子曾良らと共に船に乗り、蔵岡の前を通って庄内町清川で下船し、出羽三山へと向かいました。本合海は「芭蕉乗船の地」として句碑とともに芭蕉と曽良の銅像が建てられています。

芭蕉の句からもわかる通り、最上川の豊かな流れは、雨を集めて増水すればあっという間に牙を剝くこともあります。それでも山々に分断された各地域を通じて流れる最上川は、多くの人や物を運び、経済の大動脈として地域の発展に大きな役割を担ってきました。

古くは奥州に逃れる義経一行を運び、戦国時代には最上や上杉の軍勢を運び、江戸時代には酒田経由の西廻航路で多くの年貢米を江戸へと運んできた最上川。そのほかにも紅花や青芋、大豆などが京都に運ばれ、京都からは塩や茶、雛人形などが運ばれるなどの活発な交流により、内陸部の人々にも富と繁栄と文化とをもたらしました。

蔵岡から4kmほど離れた古口地区(今回はここも被害を受けました)は、戸沢藩(新庄藩)の西側の玄関口にあたり、かつて舟番所と代官所が置かれ、川を通る舟が改められ、藩の財政を潤しました。その古口から庄内町清川地区までの約15kmは最上峡と呼ばれ、両岸の山肌が迫る峡谷は、四季折々で全く異なる風情を見せてくれ、旅する者の目を楽しませてくれます。

大いに栄えた最上川舟運も、明治から大正時代にかけて道路および鉄道の整備がなされて以降は次第に廃れ、現在は最上川舟下りとしてわずかに観光業を残すのみとなっています。最上峡の景観は、眼に眩しい新緑の頃も、ひぐらしの鳴く夏の暑い季節も、絢爛たる秋の紅葉も、そして水墨画のような冬の雪景色も、いずれ劣らぬ絶景で山形県でも他に類を見ない有数の観光スポットとなっています。

長林寺について

さて、そのような風光明媚な最上川流域の蔵岡地区に位置する長林寺は、16世紀末(安土桃山時代)に建立された曹洞宗の寺院です。御本尊は十一面千手観音。堂内には三十三観音が祀られています。

開山は興源院(注1)第五世巻室呑舒禅師、開基は戸沢村蔵岡岩花の岩花館主、佐々木典膳(のちに鮭延と改名)です。鮭延氏が真室城に移ったのち、長林寺も真室川に移りましたが、その故地であり矢口讃岐の領地となった蔵岡に引き続き長林寺として存続し続けました。

明治22年に堂宇を焼失、素隆和尚により再建するも老朽化。昭和54年斉藤邦義和尚(私の師匠です)の発願により檀家一同の協力を仰ぎ再建し現在に至ります。

東北の静かな村にひっそりと立つ長林寺ではありますが、かつて長林寺開山巻室呑舒禅師の時代、文禄2年に本山永平寺に瑞世を講じられ、永平寺の経営に資したという事績が永平寺史に記されています。

この地域には華々しい歴史とてありません。ただ、蔵岡に住む人々は大地にしっかりと根を張って厳しい自然の中、互いに支えあいながら、たくましく強く生きてきた人々であり、今の日本に失われかけた人と人の繋がりや温かい共同体がそこにはあり、訪れた人々にどこか懐かしさを感じさせるような、そんな日本の原風景があると感じています。

そのような地域にある寺院が長林寺であり、ほとんどの家が長林寺の檀家となっています。この寺は開山以来、400年以上の長い年月を、この地域の方々とともにあり、地域に住む人々のご先祖様をお守りし、供養してまいりました。

注1 隣接する大蔵村にある寺で、文明12年(1480年)清水大蔵公開基、ご開山は能登七尾龍門寺歴世不狐慶徳禅師。私の自坊です。

排水ポンプの設置と平成30年の水害

上述のような戸沢村蔵岡地区ですが、ここは里山と最上川に挟まれ、道路よりも低い地形であることから、冒頭に述べたように、毎年のように山側から地区内に流れこむ角間沢川からの内水氾濫(注2)に悩まされてきた場所でもあります。

そのため住民の要望を受けて国は14億をかけてこの水を汲み上げ最上川に排水するためのポンプを設置し、これが平成30年(2018年)の1月に完成しました。

国はこれで水害の心配はなくなり安心して住めるようになると太鼓判を押し、住民もその言葉を信じて喜びました。

ところがなんとその年の8月5日、24時間降雨量で最大366ミリという記録的な集中豪雨に見舞われ、角間沢川の水は一気に氾濫しました。国が14億かけて設置した排水ポンプは、停電のために稼働せず、80%の住戸で床上・床下浸水となりました。

長林寺でも床下浸水の被害を受けました。幸い、屋内の被害はなかったものの、境内にある墓地は膝ぐらいまでの大量の土砂で埋まり、その片付けに追われました。

お盆が迫る中での被災でしたが、なんとかお盆までには間に合わせたいと、檀家さんや近隣のご寺院さん方の多大なご協力を得て泥のかき出し作業が行われ、無事お盆を迎えることができました。

ところが同月31日、やっと片付けを終えた集落の方々がほっと一息つく間もなく、再びこの地域に24時間で165ミリという豪雨が襲ったのです。今回は頼みのポンプは稼働はしたものの、排出口のスクリーン(網)に木くずや土砂がつまり、排出できず、再びの内水氾濫を起こしました。

国の治水対策として多大な予算をかけて設置したポンプが全く役に立たず再びの浸水被害でしたから、住民の失望と怒りは大きかったと思います。

注2 内水氾濫とは、大量の雨に対して排水機能が追いつかず、処理しきれない雨水で土地や建物が水に浸かってしまうこと

輪中堤の建設と令和6年の水害

この2度の水害の後、結果的にポンプでは浸水を防げなかったという現実を踏まえて、国の方でも新たな治水対策の必要性を認め、新たに様々な対策案が提出されました。何度も住民説明会が開かれ、対策案とその説明が行われました。そのうちの一つが輪中堤と呼ばれるもので、集落をぐるりと堤防で取り囲むもの。比較的工期が短く、費用も安い(当初見積もりで6億円)ことから、反対意見はあったものの結果的にこの案で決まりました。

この他の案、例えば角間沢川の水を分散させる放水路を作る、角間沢川から最上川に直接放流する、角間沢川河道の拡幅をするなどもありましたが、いずれも20億以上と費用がかかりすぎ、また工期も長すぎることから、費用対効果という点で現実的ではないと判断されました。

しかしながらこの対策で果たして本当に浸水被害を防げるのかどうか、不安視する声も多く、ギリギリまで意見は対立していましたが、最終的には輪中堤建設という方向で決定し、これが完成したのが昨年末のことでした。

不安を残しながらの妥協案でした。

残念ながらその不安は的中し、それから一年も経たずしてまたしても7月には過去最大規模の集中豪雨(444ミリ)が降り、今度は最上川の方に大規模な河川氾濫が起きたのです。

今回は途中まで内水排出はうまく稼働していたようですが、途中からあまりの雨量に最上川上流および支流の鮭川で大規模な洪水が起き、その濁流がそのまま堤防を50センチ超えて地区内に流れ込み、多くの住宅では二階まで水に沈む形になってしまいました。

今回は堤防の一部欠損による緊急避難指示が出たのが真夜中であったことや、また輪中堤があるとの安心もあったせいか、自動車や農機具などの移動も間に合わず被害も大きかったようです。そしてこれまでのような内水氾濫であれば堤防の上(国道上)まで移動すれば水没は免れたのですが、今回は最上川からの越水氾濫であったため、移動した車まで水没してしまいました。

また多くの家屋では二階まで水没してしまったために、これまでのように大事なものや電気製品などを二階にあげておいても水没から防ぐことはできませんでしたし、自宅に寝泊まりすることもできなくなりました。

これは平成30年8月の被害よりも甚大です。

住民は避難所で過ごしながら、連日の猛暑の中、気の遠くなるような泥との戦いに明け暮れています。もちろん、多くのボランティアさんたちは入ってくれていますが、老人の多い地区ですので片付けも容易なことではありません。

国が行ってきたた大掛かりな対策の全てが「想定外」の災害の前に無力であったことで、住民の方々の受けた精神的ショックは計り知れないものがあります。どんな想定も超えてくる災害を前に、この住み慣れた故郷で今まで通りただ安心安全に暮らしたいというささやかな希望さえ叶えられることはないのかと、未来への希望の全てが断ち切られたような絶望感に打ちひしがれています。

長林寺の被害状況

長林寺でも前述のように床上まで浸水するなど被害が大きく、本堂は須弥壇の下まで水没したために、本堂の畳、襖、座布団、椅子、仏具など、多くのものが水をかぶって廃棄せざるを得なくなりましたし、位牌堂は棚が全壊し、ご位牌がバラバラになり、流されたり泥をかぶるなどする壊滅的な状況で、全て作り直さざるを得なくなりました。

- プロジェクト実行責任者:

- 斉藤仙邦(蔵岡山 長林寺)

- プロジェクト実施完了日:

- 2024年11月21日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

令和6年7月25日に集中豪雨による浸水被害を受けた蔵岡山長林寺の修復を行います。実行者は長林寺住職および檀家代表となります。 具体的には 1)位牌堂の位牌棚の新設(洪水によりバラバラに破壊されてしまったため)約150万円 2)本堂の畳(46畳)の張り替え(泥水をかぶって破棄してしまったため)約2万円×46枚=約92万円 3)庫裡の1階部分の畳の張り替え(24畳)約2万円×24枚=約48万円 4)襖や床の間の壁の修復(泥で汚れた襖や障子の張り替え、床の間などの壁の塗り替え)約50万円 5)泥水をかぶって使えなくなった太鼓、座布団、椅子、長机、故障した電気製品(冷蔵庫など)やガス台、ストーブの新規購入、仏具の修理 です。 期日までに集まった支援総額に応じて1)から順次購入してゆきます。1)と2)は目標金額に満たない場合でも自己資金を充当して実行します。3)、4)、5)についてはご支援いただいた金額に応じて決定します。 または先にこちらで購入したものについては、後からファンディングで集まった資金を充当したいと思います。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

5,000円+システム利用料

祈祷札

来年8月14日にリニューアルした本堂にてご祈祷と感謝の会を行います。皆様のご希望する祈祷内容で祈祷を行い、寺に所蔵する古い木版で刷ったご祈祷札を来年9月までにご送付いたします。

クラウドファンディング終了の今年11月21日以降、感謝のお手紙とイベントのご案内も差し上げますので、参加ご希望の方はお気軽にメールください。

- 申込数

- 48

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

10,000円+システム利用料

祈祷札、畳の裏にご芳名を記載

1万円以上のご支援をいただいた方には、ご祈祷札の他に、畳の裏にご芳名を記載いたします。

来年8月14日にリニューアルした本堂にてご祈祷と感謝の会を行います。皆様の希望する祈祷内容で祈祷を行い、寺に所蔵する古い木版で刷ったご祈祷札を来年9月までにご送付いたします。

クラウドファンディング終了の今年11月21日以降、感謝のお手紙とイベントのご案内も差し上げますので、参加ご希望の方はお気軽にメールください。

また畳裏へのご芳名記載はその際に写真を添付させていただきます。

- 申込数

- 39

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

5,000円+システム利用料

祈祷札

来年8月14日にリニューアルした本堂にてご祈祷と感謝の会を行います。皆様のご希望する祈祷内容で祈祷を行い、寺に所蔵する古い木版で刷ったご祈祷札を来年9月までにご送付いたします。

クラウドファンディング終了の今年11月21日以降、感謝のお手紙とイベントのご案内も差し上げますので、参加ご希望の方はお気軽にメールください。

- 申込数

- 48

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

10,000円+システム利用料

祈祷札、畳の裏にご芳名を記載

1万円以上のご支援をいただいた方には、ご祈祷札の他に、畳の裏にご芳名を記載いたします。

来年8月14日にリニューアルした本堂にてご祈祷と感謝の会を行います。皆様の希望する祈祷内容で祈祷を行い、寺に所蔵する古い木版で刷ったご祈祷札を来年9月までにご送付いたします。

クラウドファンディング終了の今年11月21日以降、感謝のお手紙とイベントのご案内も差し上げますので、参加ご希望の方はお気軽にメールください。

また畳裏へのご芳名記載はその際に写真を添付させていただきます。

- 申込数

- 39

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月