寄付総額

目標金額 3,000,000円

- 寄付者

- 148人

- 募集終了日

- 2025年4月30日

埼玉おもちゃ美術館 子育て支援のためのバス増便にご支援を!

#地域文化

- 現在

- 145,000円

- 支援者

- 14人

- 残り

- 2日

たった7人でも夢は叶う!玉村ミニバレークラブ、2度目の全国大会へ!

#子ども・教育

- 現在

- 67,000円

- 支援者

- 12人

- 残り

- 4日

新たな命を守る1分がここにある。新生児専用救急車の更新にご支援を

#子ども・教育

- 現在

- 47,768,659円

- 寄付者

- 1,359人

- 残り

- 9日

コレクション自慢の会 名古屋大学の学生活動にご寄附を

#医療・福祉

- 現在

- 98,000円

- 寄付者

- 10人

- 残り

- 9日

聖武天皇が建立し日本武尊を祀る礒崎神社本殿の修復にご支援ください!

#地域文化

- 現在

- 675,000円

- 支援者

- 121人

- 残り

- 1日

医療の未来を守り、育てる。膵がん治療の開発・力ある若手外科医の育成

#医療・福祉

- 現在

- 17,613,000円

- 寄付者

- 350人

- 残り

- 16日

ドクタージェット、ついに全国の空へ。医療現場での普及活動にご支援を

#子ども・教育

- 総計

- 92人

プロジェクト本文

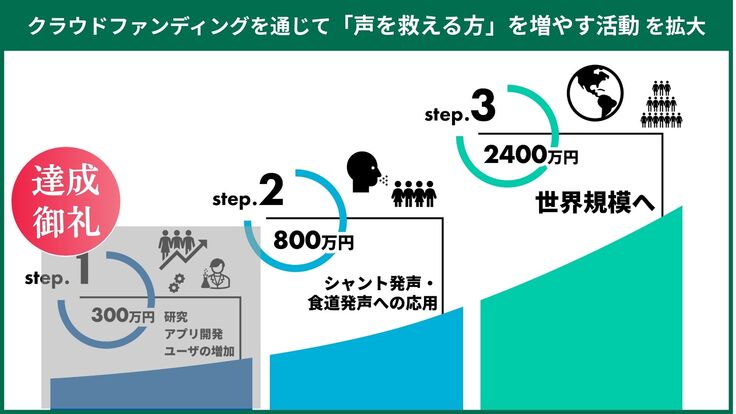

第一目標金額達成!〜引き続きご寄附を募集しております〜

みなさま、我々の「Save the Voiceプロジェクト」に対する応援、ご支援を頂き誠にありがとうございます。おかげさまで、80名を超える多くの方々からのご寄附を頂き、4月5日に当初の目標金額である300万円を達成することが出来ました!本プロジェクトの立ち上げ、応援に携わって下さったすべてのみなさま、ご寄附を頂いたみなさまに、心より御礼を申し上げます。今でも、日本中、そして世界中で声を失っていく方がいます。我々のプロジェクトを通じて、一人でも多くの方の声を残せるように、全力で務めてまいりたいと思います!

本クラウドファンディングは、最終日である4月30日(水)23時までご寄附の募集を継続させていただきます。第一目標を超えていただきましたご寄附につきましても、引き続き以下のような研究資金として充ててまいります。

Step2. シャント発声・食道発声にも応用できるように研究に取り組む (800万円)現状は電気式人工喉頭による発声のみに対応していますが、シャント発声や食道発声を利用する方も多くいらっしゃいます。これらの方々にも私たちが開発する音声変換システムをご利用いただけるように応用研究に取り組みます。

引き続き本プロジェクトを見守っていただけますと幸いです。皆さまからのご寄附・応援をよろしくお願い申し上げます。

(2025年4月8日追記)

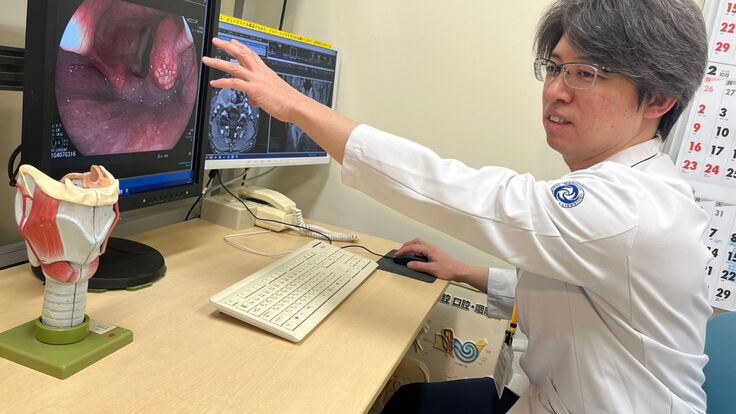

名古屋大学 医学部 耳鼻咽喉科 准教授

西尾 直樹

「声を取る」か「命を取る」か 。

そんな選択を、もう患者さんにさせないために。

私は、口やのどにできるがん(頭頸部がん)を専門にしており、これまで多くの患者さんの手術をしてきました。残念ながら大きながんがある場合は、患者さんは「声を取る」か「命を取る」かのどちらかを選択しなければいけません。私は医師としてずっとこの課題に向き合ってきました。

最近のデジタル技術の進歩と、2年間の研究を通じた試行錯誤の末、電気式人工喉頭の音声から本来の音声を復元するリアルタイム音声変換のプロトタイプ版を実現することが出来ました。私自身も10年前には想像もできませんでした。基礎の研究者の方々との研究成果により、実際の患者さんにも「声も救いながら命も救う」ことができるようになりました。

しかし、音声変換モデルはまだ試作の段階で、普及のための人数不足と予算の制限のために、救える「声」を十分に救えていないのが現状です。

日本全国には声を失っていく患者さんがたくさんいます。がんの患者さんは手術の前には時間的にも気持ち的にも余裕がありません。一人でも多くの患者さんの声を救うために、ぜひ今回のプロジェクトにご協力をお願いします!皆様からのあたたかいご寄附を心よりお待ちしております。

西尾 直樹

Save the Voiceプロジェクトリーダー

名古屋大学 医学部 耳鼻咽喉科 准教授

▼ 咽頭摘出により声を失ってしまった田島様と、音声変換モデル構築で声を取り戻すまでの軌跡

声を失うことは患者さんにとって

精神的にも、経済的にも大きな負担になります。

このページを開いていただき、ありがとうございます。西尾直樹(にしおなおき)と申します。私は名古屋大学医学部附属病院で、耳鼻咽喉科医として主に、がんに対する手術治療を中心に担当しております。

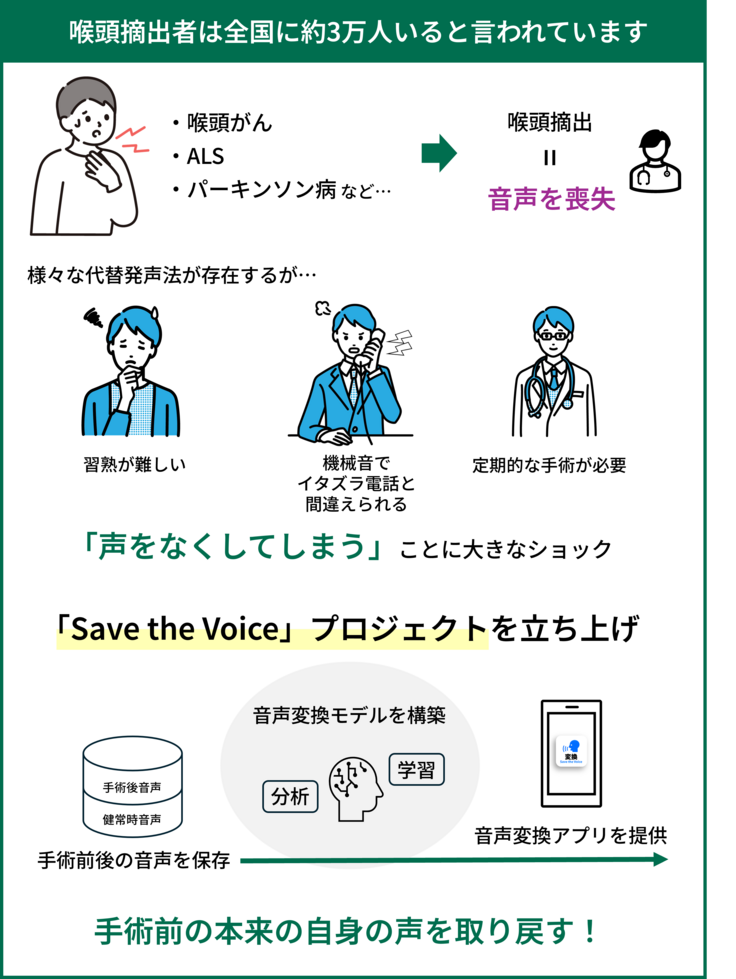

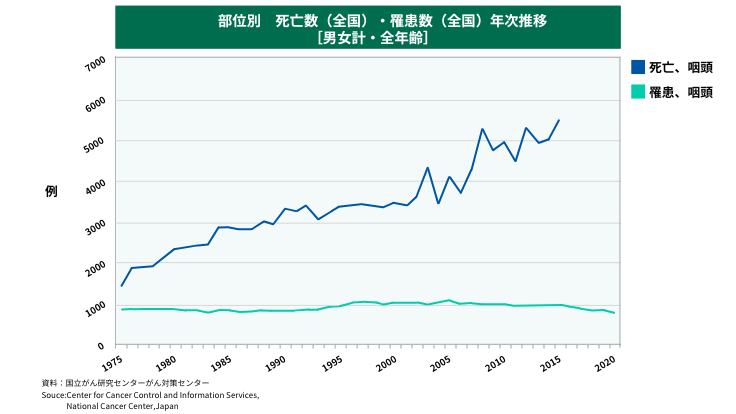

口やのどにも「がん」が発生します。がんの治療のために喉頭摘出術を行うことも多いです。(=声を失うこととなります)また、ALSやパーキンソン病などの神経変性疾患などで、誤嚥性肺炎を繰り返す場合にも喉頭摘出術を行います。

全国に約3万人※いらっしゃる喉頭摘出者の方の多くは、声を失ったことで精神的不安や経済的負担を抱えながら生活しています。※参照:https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000053702_2.pdf

喉頭摘出者の方の生活の質の指標は、手術から1年ほど経過すると一定の回復を見せますが、社会生活の指標は低いままであることが、私たちの研究※によって判明しました。これは、喉頭摘出者の方が社会復帰することの難しさを表しています。何よりも本来の声を失ってしまうことが、彼らにとって最も大きな負担となっています。声はその人の人生そのものです。※参照: N. Mukoyama, N. Nishio, et al., Int J Lang Commun Disord, 2024

「Save the Voice」プロジェクト始動

喉頭摘出などで声を出せなくなった方々と接する中、手術後に声を失ってしまうことに対して、なんとかできないかと長年考えていました。そんな中で、名古屋大学情報基盤センターの戸田先生、そして音声情報処理の力で社会課題を解決するために設立された、株式会社TARVOの小林さんと出会い「Save the Voice プロジェクト」を始めました。

このプロジェクトでは、これから声を失う人のために自分の声を保存し、また、すでに声を失った人にも、サンプルの音声に変換するモデルの構築を行うことで、より人間らしい自然な声を取り戻すことを目指しています。

これまでの発声法ではなく、「Save the Voice」がなぜ必要なのか?

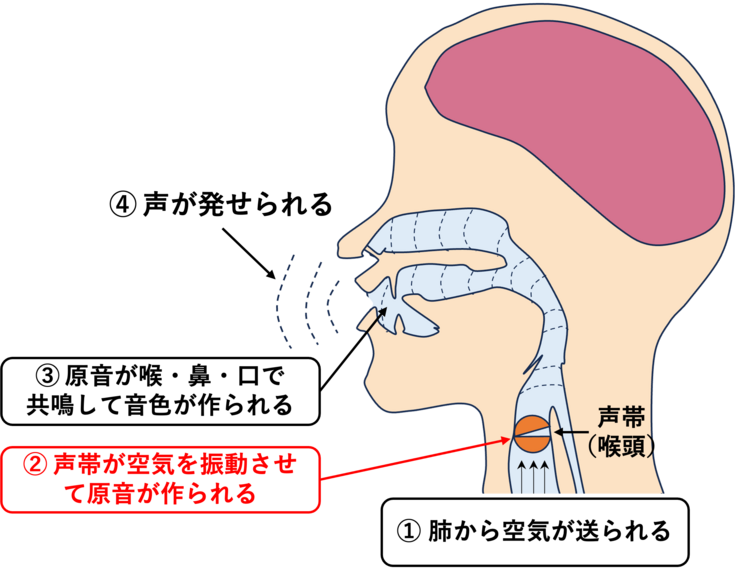

そもそも、なぜ喉頭を摘出すると声を出せなくなってしまうのでしょうか? 喉頭摘出者の方が声を出せなくなる理由は、発声のプロセスを見るとわかります。人間の声は、次のような流れで生成されます

喉頭を摘出した方は、ステップ2における声帯を失うことで、声のもととなる声帯音源を作ることができず、声を出せなくなってしまいます。声を出す代わりの手段として、電気式人工喉頭を使った発声やシャント発声などがありますが、それぞれ一長一短があり、結局本来の自然な声を取り戻すことはできません。

また、代替発声法を使って声を出せるようになっても、生活に大きな影響を及ぼします。例えば、電気式人工喉頭であれば大きな機械音で周囲に迷惑がかかりますし、電話をしてもいたずら電話だと勘違いされることがあります。さらに、スムーズなコミュニケーションが取れず、職場を変更せざるを得ない方もいらっしゃいます。

この現状を見て私たちは、健常時の声を保存し、これまでに培ってきたAI技術を駆使した音声変換モデルで、本来の声を復元する「Save the Voice」の取り組みを行うことを決断しました。そして、2年間の研究を通じた試行錯誤の末、電気式人工喉頭の音声から本来の音声を復元するリアルタイム音声変換のプロトタイプ版を実現することが出来ました。

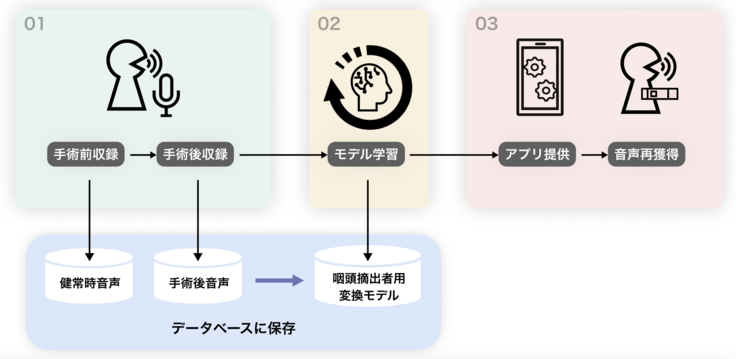

「Save the Voice」変換アプリのシステム

手術により音声を失う前に音声を保存し、手術後には代替発声と音声変換技術を用いて、自身の音声を取り戻すことを目指しています。

Step 1: 音声の収録・保存

手術前に健常時の声と手術後の補助音声を収録するために、専用の音声収録アプリを使用します。収録した音声データはデータベースに蓄積され、将来的に自己音声を再現するためのモデル構築に活用されます。

Step 2: 音声の再現

収録された音声データを基に、個々の喉頭摘出者の方に応じた音声変換モデルを構築します。AI音声変換技術を導入することで、高精度な声の再現を実現します。

Step 3: 音声再獲得

最終的に、喉頭摘出者の方が自身の声を再現できる音声変換アプリを提供します。このアプリを利用することで、手術後も健常時の自然な声に近い音声で話すことが可能になります。

本来の声を取り戻すためには、音声の収録と保存を行わなければいけません。そのため、喉頭摘出を余儀なくされる方々が年々増加している状況では、声を失う前に声を保存する機会を提供するために、迅速な収録対応が求められているのです。

「Save the Voice」のさらなる進化に向けて

私たちは2年間研究活動を続けて参りましたが、研究費の支給が途絶えてしまったために研究を継続することが難しい状況にあります。

実用化に向けてはまだまだ課題が残っています。まず、普及のための人員と資金が足りないことです。現在、耳鼻咽喉科医である西尾医師と株式会社TARVOが協力して多くの患者さんを救うために奔走していますが、人数と予算の制限のために救える「声」を十分に救えていないのが現状です。

また、基礎研究の段階からわずか2年で臨床応用まで到達することができましたが、まだ音声変換には改善の余地があります。喉頭摘出者の方が真に楽しんで会話をするためには、多くの声のデータの蓄積とシステムの改良が重要です。

そこで私たちは、研究を継続してより本来の声に近い自然な音声変換を目指すと共に、多くの喉頭摘出者の方を救うため、今回クラウドファンディングに挑戦することにしました。

「Save the Voice」アプリを使う患者さんに請求すれば良いのでは?という声もあるかと思いますが、ただでさえがん治療の負担が大きい患者さんにお金を請求することは心苦しいと感じています。さらに、がん発見から手術までの時間が短いため、一刻も早い収録対応が必要です。

今回のクラウドファンディングで頂いた資金は、さらに研究を進めると共に、できるだけ多くの喉頭摘出予定者の声を収録するために使用致します。

|資金使途

第一目標金額:300万円

資金用途

└消耗品費 (電気式人工喉頭代など):40万円

└人件費 (エンジニア・医師・看護師・言語聴覚士の現地への視察や指導など):170万円

└外注費 (多くの人への周知するための広報費用):30万円

└諸経費 (クラウドファンディングの手数料など):60万円

本研究の遂行スケジュール(予定)

- 2025年6月~

- 音声収録(自然音声・電気喉頭音声)の開始

※本プロジェクトはAll in方式で実施されます。寄附総額が目標金額に達しなかった場合でも、集まった寄附金は声を収録・保存するために必要な費用に充てさせていただき、目標金額の不足分は大学の自己負担とし、また必要な総額分もさまざまな財源等から確保し、必ず上記の実施内容・規模の通り実行いたします。

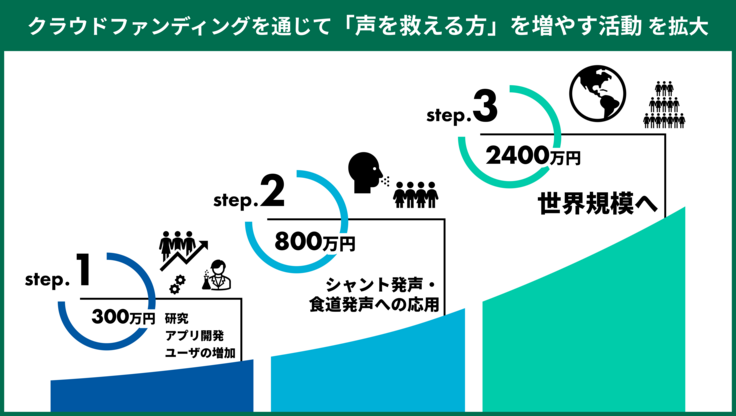

|第一目標達成後について

第一目標金額を超えてご寄附をいただけた場合は、さらにStep2. シャント音声・食道発声への適用、そしてStep3. 世界規模への拡大に向けてさらに邁進する予定です。

Step1. 研究・アプリ開発・ユーザの増加 (300万円)

最初の目標は、研究の継続及びアプリ開発に必要な資金を集めるとともに、声を救える喉頭摘出者の方をできるだけ増やすことです。さらに自然で自身の声に近い音声変換モデルの構築に向けて研究を進め、実用化に向けた誰にでも使いやすい「Save the Voice」アプリケーションの開発を行います。そして、喉頭摘出者団体に実際に足を運ぶ等の広報活動を行うと共に、喉頭摘出者の方の収録を行って「Save the Voice」プロジェクトの活動を拡大します。

Step2. シャント発声・食道発声にも応用できるように研究に取り組む (800万円)

現状は電気式人工喉頭による発声のみに対応していますが、シャント発声や食道発声を利用する方も多くいらっしゃいます。第一目標を超えてご寄附いただけた場合は、これらの方々にも私たちが開発する音声変換システムをご利用いただけるように応用研究に取り組みます。

Step3. 世界規模に (2,400万円)

現状、「Save the Voice アプリ」は日本語話者のみを対象としていますが、喉頭を摘出して声を失った方は世界中に沢山いらっしゃいます。そこで、第二目標を超えてご寄附いただけた場合は、活動の場を外国にも広げ、世界中にいらっしゃる喉頭摘出者の方を救うべく世界進出を目指します。

「Save the Voice」プロジェクトが目指す未来

私たちは、声を失ってしまった人でも円滑なコミュニケーションを提供できる存在になりたいと考えています。声を出せなくなった人が、身近な人や仕事の会議といった様々な場所でも健常者と同じ感覚で周りの方と会話できる世界を目指しています。そのためにも、できるだけ多くの方の健常時の「声」を保存し、救える人を増やしたいと願っています。

また、私たちは電気式人工喉頭だけでなく、シャント発声や食道発声を代替発声としている方々の声も復元できるようにしたいと考えています。第二目標にも掲げましたが、そういった方々の声も復元できるよう、研究を進めていきます。

さらに、私たちは歌声にも応用できるようにして、エンタメも楽しめるようにしたいと思っています。現状、電気式人工喉頭による代替発声では高音の制御が困難なため、歌うことを楽しむのは難しい状況です。

将来的には、健常者と同じようにカラオケなどのエンタメを楽しめるようにし、最終的には声を失った方でも歌手デビューを目指せるようにしたいと考えています。過去には、電気式人工喉頭を使う喉頭摘出者の方向けに、「腕を伸ばす」といった特定の動作をしたときにビブラートの強さを自由に制御する研究を行いました。

「Save the Voice」にもこういった技術を取り入れ、さらに研究を進めていけば、本来の声で自由に歌うことができるようになるのではないか、と私たちは期待しています。失ってしまった声をもう一度取り戻すため、皆様の応援とご寄附をよろしくお願いします。

プロジェクトメンバーより

小林 和弘|株式会社TARVO 代表取締役

これまでの「Save the Voice」プロジェクトでは、喉頭摘出者の方の声を術前に収録し、術後には「Save the Voice」変換アプリを通じて声を取り戻すお手伝いをしてきました。

患者さんとの対話を通じて、「声を失うこと」が日常生活や人生に与える深刻な影響、そして「声を取り戻せるかもしれない」という希望が持つ力強さを痛感しました。その希望が患者さんを支え、前を向く大きな原動力となることを改めて実感しました。また、多くの喉頭摘出者の方がこのアプリの利用を心待ちにしている現実も知りました。

生きるために声を失う選択をされた方々が、術後の人生をより豊かで前向きなものにできるよう、私たちは全力で取り組んでいきます。一人でも多くの方が「声」を再び手にし、自分らしい笑顔を取り戻せる世界の実現を目指して参ります。ぜひ皆様の応援をお願いします。

戸田 智基|名古屋大学情報基盤センター 教授

2005年に発声支援に関する研究を立ち上げ、数多くの方々からご支援を受けながら、一歩一歩着実に研究を進めてきた結果、発声支援技術は大いに改善してきました。一方で、未だ発展途上な面もあり、JST CREST「共創型音メディア機能拡張」プロジェクト(2019.10~2025.3)を通して、さらなる技術の改善に向けて、引き続き全力で研究に取り組んでいます。

「Save the Voice」プロジェクトでは、これらの活動を通して得られた最先端の研究成果を最大限に活用することで、より良い技術を喉頭摘出者の方々に提供することを目指しています。失われた声を再び取り戻せる社会の実現を目指し、今後も継続的に発声支援技術に関する研究に全力で取り組んでいきますので、ぜひともご協力頂けると幸いです。

応援メッセージのご紹介

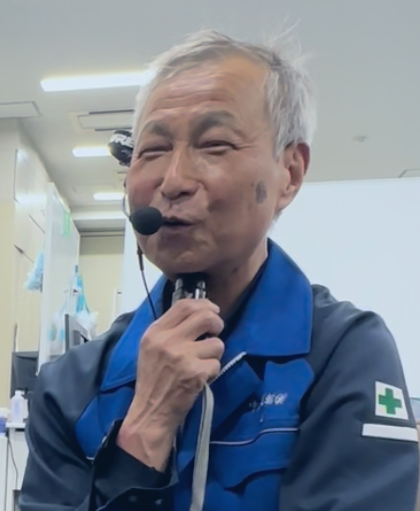

田島 浩幸 様|喉頭摘出者

私は西尾先生に声をかけていただいて、このプロジェクトに参加させてもらいました。自分の肉声もちゃんとしたスタジオで先生にも立ち会ってもらい、プロの方々に指導を受けて、色々な単語や短い文章を例文に習って、かなりの時間分を録音することができました。

手術後の電気喉頭を使っての録音も、小林さんをはじめスタッフの皆さんに、肉声の時と同じようにテキストを読み上げて、何回も長時間にわたり録音していただきました。録音した音声をもとに、機械学習で電気喉頭の音を自分の肉声に近づけてもらいました。

最初に、まだテストの段階として、電気喉頭の音を声に変換したのを聞かしてもらった時は「こんなにも似た声になるのか」と驚きました。後は小林さんが機械学習を使って音をほとんどタイムラグなしで声に変換できるシステムを使った時には、もう本当にビックリでした!やはり最初の自分の肉声の録音はとても大事で大切なんだろうと思います。声がなくなった後の電気喉頭の録音はやり直しはできるけれども、これもやはり大切なんだろうなと思います。今、出る音を、いかに元の自分の声に近づけてもらえるかは、ちゃんとした声を録音しておくことが何よりも大切だと思います。

「素晴らしいアプリ、多くの人が便利に使うことができれば」と思います。

野間 和男 様|喉頭摘出者団体 名声会 会長

「Save the Voiceプロジェクト」応援協力について

みなさんこんにちは。名声会会長の野間和男でございます。我々はがんなどの病気で喉頭(声)を失った者です。名声会にて懸命に訓練をして「第2の声」を習得し訓練士となり後輩を指導しています。又、会員相互の親睦を図り社会復帰に寄与するボランティア団体です。現在の会員は150名です。

訓練の場所は次の3箇所で行っています。名大教室(名古屋大学病院内)毎週土曜日2時間、名市大教室(名古屋市立大学病院内)毎週火曜日2時間、多治見教室(多治見市総合福祉センター)毎週木曜日2時間です。

■指導の内容

(1)発声訓練3つの発声方法を指導しています。①食道発声法口から食道に取り込んだ空気を逆流させ、食道部分を振動させて発声する。②シャント発声法器具により肺からの空気を食道へつなぎ、食道部分を振動させて発声する。③電気喉頭発声法(EL)前①、②と異なり発声する声が機械音となります。我々の周辺の方以外では聞いたことがないと思います。外出先等で会話をすると周辺の方が「エエ…」と振り向かれます。したがって訓練で発声を習得しても家庭内と会の教室以外での発声を遠慮してしまいます。今回のプロジェクトはこの機械音を「手術前の本人の声に変換する」と言う画期的なもので、大きな期待をしています。

(2)会員の親睦をはかる。

(3)術後の日常生活について 経験をもとにアドバイスをする。

(4)会員に生き甲斐を見つけてもらうようにアドバイスをする。

我々は今できる最良の方法で懸命に皆で頑張って「第2の声」習得を目指しています。医療の先生方も近年(Quality Of Life)治療後の生活において、どのくらい充実して日々を生活していけるかを考えてくれてます。

この度の「Save the Voiceプロジェクト」もその一環と理解しています。これからも命を守るために喉頭摘出手術は続くと思います。未来に向かって大変希望の持てるプロジェクトなので名声会も微力ではございますが応援、協力を行ってまいります。

三谷 壮平 様|愛媛大学 耳鼻咽喉科頭頸部外科 特任講師

私は頭頸部がんの治療を専門としており、喉頭摘出などによって声を失う方々と向き合ってまいりました。がんの治療では命を守ることが最優先となる一方、多くの患者さんが大切な「声」を犠牲にしなければならないという現実があります。手術によって声を失うことは、コミュニケーション手段だけでなく、自分らしさまでも奪われてしまう、大きな苦しみを伴います。

この「Save the Voice」プロジェクトには、立ち上げ当初から携わらせていただいており、患者さんが失った声を取り戻すための大きな可能性を感じています。手術を受ける患者さんが、より自然で、まるで手術前のように会話を楽しめる音声変換を実現するために、ぜひ皆様のお力をお貸しください。私たちとともに「声」を守り、未来を変えていく一歩を踏み出していただけますと幸いです。温かいご支援を、心よりお願い申し上げます。

佐藤 雄一郎 様|日本歯科大学 新潟生命歯学部 耳鼻咽喉科 教授

想像してみてください、声がだせなくなった自分を。言葉で愛が語れません、自分の気持

ちが伝わりません、レストランで注文やデパートで買い物も難しい、、、危険が迫っている

人に「あぶない!」も言えません。

学生のときに病院研修で耳鼻科を学び、そのような気持ちになりました。卒業して自身の

専門を決める時にこの気持ちが影響しなかったとは言えません。

喉頭全摘の音声再生は私のライフワークです、10余年前からシャント発声の臨床研究を展

開しています。GPRJという研究グループです。女性の患者さんから忘れられないメッセ

ージがあります。「声を出してくれてありがとう、でも、私の声はもともとこんな声じゃ

ないのよ」嬉しそうな寂しそうなムードでした。

その時に心に誓いました、今のシャント発声のクオリティを向上させようと!しかし、な

かなか上手くいかず諦めかけていたときにSave the Voiceプロジェクトに出会うことがで

きたのです。

世の中には喉頭全摘後の声のクオリティに悩んでいる方々が大勢いらっしゃいます。術後

は不安な気持ちを抱えて小さな灯を頼りにとぼとぼ夜道を歩くようなもの(かも)、、、

ぜひとも皆さまのお力で声を失った方々が新しい素敵な声をその手に掴むようにご支援の

ほど宜しくお願いします!

小村 豪 様|国立がん研究センター中央病院 頭頸部外科・医長

Save the Voiceプロジェクトは、これから声帯を失う方々のための、非常に意義深い取り組みです。患者さんのアイデンティティを守り、希望をつなぐ素晴らしい活動だと思います。このプロジェクトがより多くの方に支えられ、全国へ広がることを期待しています。皆様のご支援をどうぞよろしくお願いいたします!

向川 卓志 様|静岡県立静岡がんセンター 頭頸部外科・部長

私はこれまで頭頸部がんの手術治療に携わってきました。現在、様々ながん治療が発展していますが、進行したのどのがんにおいては、依然として喉頭摘出が必要な患者さんが多くいます。声を失うという決断は患者さんにとって非常に辛いものであり、治療に対して後ろ向きになってしまう方も少なくありません。

この「Save the Voiceプロジェクト」は、手術が必要な患者さんが治療により前向きになることができ、治療を受けた後も自身の声と自分らしさを持って生活できる、そんな未来を切り開く素晴らしい取り組みだと思っています。皆様のご支援によって、このプロジェクトを全国に広げ、より多くの患者さんに新しい声を届けることができると思います。どうか温かいご支援をよろしくお願いいたします!

飛田 陽子 様|名古屋大学医学部附属病院 耳鼻咽喉科病棟 看護師長

喉頭摘出の手術を受けて声が出なくなることは、機能面だけではなく、自分らしさを保つ上でも影響が及ぶことがあります。本プロジェクトの、その人らしい「声」を保つことは、家族や友人など大切な方々とのコミュニケーションや買い物や仕事などで「その人らしく」生活や人生を送る上で、切実なニーズと捉える方が大勢いらっしゃいます。医療の現場にて患者さんを支援する立場より、是非皆様のご支援を賜りたく、心よりお願い申し上げます。

小山 恭平 様|名古屋大学医学部附属病院 リハビリテーション部

私は普段、西尾先生とともに大学病院にて先生方や看護師さんたちとともに大きな手術をされたあとの方を主に担当させていただいております。我々は言語聴覚士として喉頭摘出者の音声の代替手段の指導含め、毎日一定時間にかかわらせていただく事ができる中でも非常に悩むこともありました。そのなか、「Save the Voiceプロジェクト」は非常に驚きのプロジェクトでした。

電気式人工喉頭のみでは「声」を諦め、書字のみで生きていくと決められているかたも少なくない現状で「Save the Voiceプロジェクト」により非常に大きなQOL向上が叶うのがこのプロジェクトと考えています。ぜひとも皆様のお力もお借りしつつより多くの方へ希望をお伝えする手伝いをさせていただければと思います。

ご寄附をいただいた方への優遇措置について

名古屋大学へのご寄附については、税制上の優遇措置が受けられます。なお、寄附金領収書は、READYFOR株式会社を通じて寄附金が名古屋大学に入金された日付で発行いたします。名古屋大学への入金は募集終了の翌々月になりますので、税制上の優遇措置は入金月が対象年となります。ご注意ください。

---------

例:2025年3月18日にご寄附いただいたプロジェクトの募集終了が2025年4月30日の場合

→名古屋大学への入金は2025年6月10日

※この場合は、2025年が税制上の優遇措置となります

---------

<個人の皆様>

■所得税(所得控除)

寄附金額が年間2,000円を超える分について、所得控除を受けることができます。

寄附金額 - 2,000円 = 所得控除額

(控除対象となる寄附金の上限額は、当該年分の総所得金額の40%です)

■住民税

本学を「寄附金税額控除対象法人等」として指定している都道府県・市区町村にお住まいの寄附者様の皆様は、所得控除に加えて、翌年の個人住民税が軽減されます。控除対象の地方自治体については、愛知県内の条例指定状況(外部リンク PDF)よりご確認ください。

※愛知県外の条例指定状況については別途ご確認ください。

(寄附金額 - 2,000円) × 4~10% = 住民税控除額

(控除対象となる寄附金の上限額は、当該年分の総所得金額の30%です)

※上記の計算式の4~10%について

・都道府県が指定した寄附金は4%

・市区町村が指定した寄附金は6%

(都道府県と市区町村双方が指定した寄附金の場合は10%)

<法人様>

寄附金の全額を損金算入することができます。

ご寄附にあたってのご注意事項

・ご寄附の前に、READYFOR利用規約(https://legal.readyfor.jp/guidelines/others/terms_of_service/)を必ずご一読ください。目標金額達成後の返金やキャンセルは、ご対応致しかねますので、何卒ご了承ください。ご寄附に関するご質問はヘルプ・お問い合わせ(https://faq.readyfor.jp/)をご覧ください。

・本プロジェクトでは、必ずしもスケジュール通りに進行できるとは限りません。大幅な変更が生じる場合にも、活動報告などを通じてお知らせしながら、皆様のご寄附を大切に活用して関連する活動を継続いたします。

・ご寄附のお手続き時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合がございます。あらかじめご了承ください。

・国立大学法人東海国立大学機構名古屋大学(以下、本学)は、寄附者様が次のいずれかに該当すると認める場合、ご寄附を辞退・返金させていただく場合がございます。この場合において、本学は、辞退・返金した理由を開示する義務を負いません。

①反社会的勢力であること、反社会的勢力と資本関係、業務関係、取引関係、交友関係その他の関係があること、過去5年間において反社会的勢力であったこと、過去5年間において反社会的勢力と資本関係、業務関係、取引関係、交友関係その他の関係があり、またはそのおそれがあると本学が判断した場合

②本学に提供した情報の全部または一部について虚偽、誤記又は記載漏れがあった場合

③不正又は不適切な目的に基づきご寄附の申請を行い、又はそのおそれがあると本学が判断した場合

④その他、ご寄附が適当でないと本学が判断した場合

ギフト・領収書についてのご留意事項

・領収書(寄附金領収証明書)のお名前は、ギフトお届け先にご登録いただいたお名前となります。ご寄附後にアカウント情報を変更した場合でも、ご寄附時に入力したお届け先の宛名と住所は変更されません(個別にご連絡いただかない限り、原則としてご寄附時に入力いただいた宛名と住所に領収書をお送りさせていただきます)のでご注意ください。

・本プロジェクトのギフトのうち、【お名前掲載】に関するギフトの条件詳細については、リンク先(https://readyfor.jp/terms_of_service#appendix)の「支援契約」にある「命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

- プロジェクト実行責任者:

- 西尾 直樹(国立大学法人名古屋大学 医学部 耳鼻咽喉科 准教授)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年6月30日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

名古屋大学医学部附属病院の医師などが日本全国の患者さんの声を保存する「Save the Voiceプロジェクト」を行う。いただいた資金は、声を収録・保存するために必要な、消耗品費 (電気式人工喉頭代など)、人件費 (エンジニア・医師・看護師・言語聴覚士の現地への視察や指導など)、外注費 (多くの人への周知するための広報費用)、諸経費 (クラウドファンディングの手数料など)、クラウドファンディング実施にかかる費用に使用します。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

ギフト

3,000円+システム利用料

応援コース|3,000円

・お礼のメッセージ

・寄附金領収書 ※1

※1 寄附金領収証は、2025年7月末までに送付いたします。領収証の日付は、名古屋大学へ入金される2025年6月の日付になります。

- 申込数

- 46

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年7月

10,000円+システム利用料

応援コース|10,000円

・お礼のメッセージ

・寄附金領収書 ※1

・活動報告書(PDF)

※1 寄附金領収証は、2025年7月末までに送付いたします。領収証の日付は、名古屋大学へ入金される2025年6月の日付になります。

- 申込数

- 60

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年6月

3,000円+システム利用料

応援コース|3,000円

・お礼のメッセージ

・寄附金領収書 ※1

※1 寄附金領収証は、2025年7月末までに送付いたします。領収証の日付は、名古屋大学へ入金される2025年6月の日付になります。

- 申込数

- 46

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年7月

10,000円+システム利用料

応援コース|10,000円

・お礼のメッセージ

・寄附金領収書 ※1

・活動報告書(PDF)

※1 寄附金領収証は、2025年7月末までに送付いたします。領収証の日付は、名古屋大学へ入金される2025年6月の日付になります。

- 申込数

- 60

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年6月