支援総額

NEXT GOAL 5,000,000円 (第一目標金額 1,000,000円)

- 支援者

- 122人

- 残り

- 53日

応援コメント

プロジェクト本文

<2025年11月17日追記_第一目標達成のお礼とネクストゴールについて>

11月13日よりスタートした本クラウドファンディングですが、3日目に目標金額である100万円を達成しました。

ご支援してくださいました皆さまに心より感謝申し上げます。

クラウドファンディングが成立しなければ、企画そのものを見直さなければなりませんし、クラウドファンディングに挑戦する時は、皆さまにどれくらい応援していただけるか正直不安でした。

しかし、皆さまからのたくさんのご支援のおかげでプロジェクトを決行できることになり、心から嬉しく思っています。コメントやメッセージで、ページに書いてあるような想いに共感してくださったというお言葉や、応援していますというようなコメントをいただく度に、たくさんの方に支えられて今、目標に向かって取り組めていることを改めて実感しています。本当にありがとうございました。

そして、現在着々と準備が進む中で、ネクストゴールを設置させていただくことといたしました。次の目標金額は500万円としました。

全国には小中学校が約800の市がありますが、最初にゴールで設定しました100万円では、その3分の1も講師を派遣することができません。また、800の市を網羅しても、全国の小中学校の3%にも達しません。

ネクストゴールでいただいたご支援金については、講師派遣に加え、各地の小中学校の教師が、この教育に携われるような教材づくりのためにも活用させていただきます。

仮にネクストゴールの金額を達成できなかった場合も、自己資金を元に実施させていただく予定ですが、皆様からの多くのご支援いただけますと幸いです。

皆さまからの想いを無駄にしないよう努めてまいりますので、残りの期間、引き続きのご支援のご協力、そして、拡散・広報のご協力のほどどうぞよろしくお願いいたします。

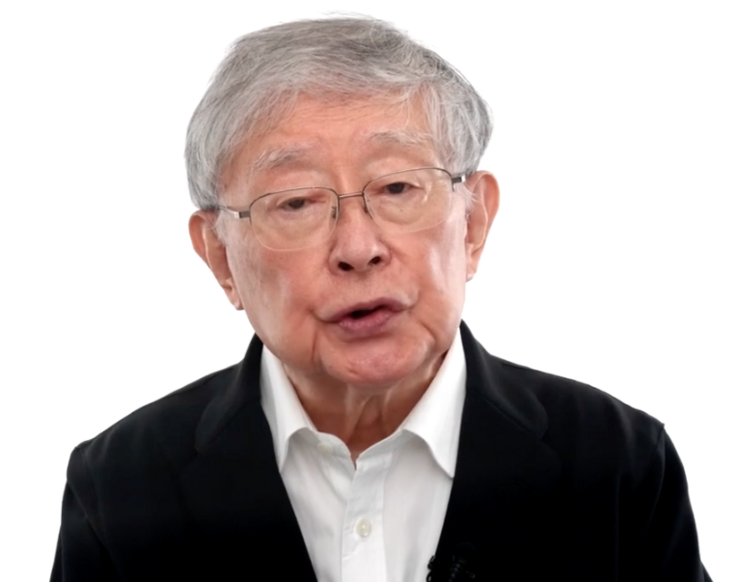

特定非営利活動法人日本老色医療を支える会 理事長 杉浦伸一(同志社女子大学教授)

はじめに

日本の医療は世界の先進国と肩を並べる高い水準にある―多くの日本人はそう信じています。

しかし、実際には先進国はもとより、東南アジアの国々にも大きく遅れをとっている分野があります。それは移植医療です。

心臓・肺・肝臓・腎臓・膵臓といった主要臓器の機能が失われた時、多くの国では脳死ドナーからの臓器提供により、新たな生命の機会を与えられています。ローマ法王も「臓器・組織の提供は愛の行為である」と述べています。

では、日本は「他に与える」ことを苦手とする国なのでしょうか?

たとえば京都アニメーションの事件のような重症の熱傷では、皮膚移植が不可欠ですが、日本のスキンバンクの備蓄は深刻な不足状態にあります。そのため、近隣諸国からの皮膚組織の提供をお願いしているのが現状です。

移植医療が十分に整わないこの日本で、不完全なこの日本で、生きる術を持たず命を落とす患者が、今も増え続けています。

国外での渡航移植は、受入国の患者の治療機会を奪うとの批判があり、世界保健機関(WHO)も厳しく警鐘を鳴らしています。この現実を変えるのは、私たち一人ひとりの意識です。

東京女子医科大学名誉教授

一般社団法人日本移植会議 名誉代表理事

小柳仁理事

小柳仁

―本会の発起人の1人である小柳仁氏は、日本の心臓外科を築き発展を支えた第一人者である。1963年に東京女子医科大学第一外科に入局し、榊原仟教授のもとで修練を積んだ。約40年間の現役生活で、執刀した手術は7000例を超える。1980年には同大学の循環器外科教授となり、約300人の医師を育て15人が教授に就任した。「リーダーとは、自らを超える人を育てること」と語るその姿勢が、彼の教育の原点である。心臓移植の実現にも尽力し、1997年の臓器移植法制定に貢献。80歳を超えた今もなお、日本臓器移植関連学会協議会の代表世話人として活動を続けている。患者や家族との信頼を何より重んじ、日本医療の誠実さと情熱を象徴している。

はじめまして、「特定非営利活動法人日本の移植医療を支える会」の杉浦伸一と申します。小柳仁医師の名を受け、理事長として活動しています。

〈特定非営利活動法人日本の移植医療を支える会の概要〉

・設立年:2024年12月

・所在地:〒162-0041 東京都新宿区早稲田鶴巻町556 ラフィネ早稲田204

・メンバー:医師、薬剤師、大学教授、企業の取締役経験者、IR担当者等

日本の移植医療を支える会では、移植医療と臓器提供の普及啓発を通じ、日本全体のドナー不足解消と安全・倫理に配慮した医療の実現を目指しています。

本会は設立したばかりのNPOですが、一般社団法人日本移植会議として、移植医療の啓発活動の一環として、市民シンポジウムを開催してきました。

本年11月15日には、移植を受ける側、提供した側、移植医療に携わる側の多方面から移植医療を見つめてもらうため、第3回市民公開シンポジウムを開催します。

我々の活動では、専門家の教育ではなく、年齢を超えた市民への啓発活動を実施したいと考えています。

「命をつなぐ選択肢を、すべての人へ」

移植医療の啓発活動をすることで「いのちをつなぐリレー」を応援します。そのために、小中学生から大人までを含めた教育・啓発活動を実施します。

今回は、私たちの活動を広く知っていただきたく、クラウドファンディングにご協力をお願い申し上げます。

これまで、多くの分野の方々が移植医療の発展に尽力されてきました。しかし、いまや医療者の努力や制度的な施策だけでは限界があることが明らかになっています。

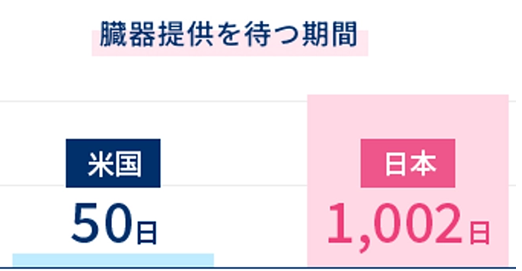

たとえば、心臓移植を待つ患者の医療費は、1か月あたりおよそ1,000万円にも上ります。日本ではその待機期間が平均1,002日——およそ3年に及びます。この間に使用される医療費は3億円以上になります。一方、アメリカでは平均50日ほどで移植が行われています。しかし、その海外渡航移植も問題となっています。

もし一人の脳死患者が臓器提供という善意を示せば、それは命をつなぐ希望となるだけでなく、莫大な医療費の削減にもつながります。

一般社団法人日本移植会議の報告によれば、臓器提供の意思を持つ日本人の割合は先進諸国とほとんど変わりません。しかし、その意思が家族に伝わらず、また医療現場でも十分に後押しされないため、多くの脳死者が臓器を提供しないまま荼毘に付されているのが現状です。

私たちは、この国の文化や文明そのものに問いを投げかけ、「いのち」や「他者への思いやり」に対する日本社会の価値観を見つめ直す必要があると感じました。

忘れられない患者さんのこと

私たちは、移植を待ちながら命が尽きていく患者さんを何度も見送ってきました。特にお子さんが純粋に頑張っている姿に応えられなかったことに、医療人としての無力さを感じてきました。そして、ある女の子のことを忘れることができません。

彼女はまだ小学生で、元気なときは「いつか走りたい」と笑っていました。けれど病気が進み、移植を待ちながら毎日を懸命に生きていました。何度も移植の知らせを待ちましたが、最後まで適合する心臓は見つかりませんでした。最期の夜、ご家族は娘さんの手を握りながら、静かにこう言いました。

「この子のいのちが、誰かを助けられるなら……それでいいです。」

その言葉を聞いたとき、私は胸が熱くなりました。

医師として、何を「救う」と言えるのかを深く考えさせられました。

たとえ移植が叶わなくても、あの子とご家族の「思いやり」は、確かに次のいのちへとつながっています。命をつなぐとは、臓器だけではなく――心をつなぐことでもあるのだと、あの日、私は教えられました。

そして同時に、強く決意したのです。この悲しみを繰り返さないためには、制度や技術だけではない、人の「こころ」を育てるしかないのだと。その思いが、私たちを子どもたちへの教育へと突き動かしました。

このプロジェクトは、医療者だけでなく、すべての人々——すなわち現代に生きる“文明人”に向けた呼びかけです。本来「やさしい心」を持つはずのこの国の人々に、もう一度“与えることの尊さ”を思い出してもらいたい。

その思いから、私たちは「こころ」を変える運動を始めました。それは、次の世代を担う子どもたちに移植医療の重要性を知ってもらう取り組みです。まだ、始まったばかりで大きな潮流にはなっていませんが、このプロジェクトで進めていきたいと考えています。

「やさしい」はずのこの国の人々の“こころ”を変えていくには、まず子どもたちの心にその芽を育てることが大切だと考えました。

私たちは、臓器移植の実態や欧米諸国との考え方の違いを、小中学生のうちから正しく理解してもらうことで、「臓器提供は家族の誇り」と感じられる社会を育みたいと願っています。

そのために、移植医療に携わる専門家たちを全国の学校に派遣し、生命の尊さや臓器提供の意義を伝える授業を行う活動を進めています。

これらの紙芝居動画は、専門家である医師に監修し制作しました。一般社団法人日本移植会議の代表理事及び名誉代表理事の確認も得られております。

11月15日には、一般社団法人日本移植会議にて、本プロジェクトの紹介をさせていただきます。

※チラシに掲載されている団体、個人から、プロジェクトを行うこと、名称掲載を行うことの許諾を取得しております。

公開シンポジウムの紹介につきましては、一般社団法人日本移植会議代表理事である横田様からプロジェクトを行うこと、名称掲載を行うことの許諾を取得しております。また、理事会に報告して確認しております。

純粋な子どもたちの心は、社会が本当に大切にすべき価値を受け止め、未来へと受け継いでいく力を持っています。私たちは、その「こころの教育」を通じて、いのちをつなぐ社会づくりを支えていきます。

シンポジウムには小学生から大人まで幅広い人たちに参加を呼びかけており、東京都内の小中学校の生徒さんの参加も呼びかけています。

資金使途

いただいたご支援は、小中学校での講義、各種研究会や学会のための費用とします。

資金使途は以下です。

・専門家の派遣費用:1回10万円(5回/年以上)

・交通費:1回5万円迄(5回/年以上)

・教材開発費:20万円

・事務局活動費:5万円

・各種研究会や学会への補助:一般社団法人日本移植会議 など (2026年12月31までに発生する費用)

・小中学校での講義:関係地域の教育長、元教員の支援者等と講義の調整を行なっております。

※ 派遣する地域や専門家により費用を変更する場合があります。

※当クラウドファンディングの支援金は、特定非営利活動法人 日本の移植医療を支える会が受け取り、プロジェクトとリターンは特定非営利活動法人 日本の移植医療を支える会が実施します。

イベントについて

◎第3回市民公開シンポジウム

日程:2025年11月15日

時間:14時から16時

場所:聖路加国際大学アリス・C・セントジョンメモリアルホール

一般社団法人日本移植会議において「こころに届く移植医療教育ー子どもたちと社会をつなぐNPOの挑戦」と題して本会の紹介をします。

※ 公開シンポジウムの紹介につきましては、一般社団法人日本移植会議代表理事である横田様からプロジェクトを行うこと、名称掲載を行うことの許諾を取得しております。また、理事会に報告して確認しております。プロジェクト成立後、天災等やむを得ない事情(緊急事態宣言などコロナウイルスによる影響を含む)によりイベントが開催できなかった場合、延期された公開シンポジウムに使用します。

この活動は、個人の融資や一時的な補助金で運営するほど短期間で達成できるものではないと考えています。

移植医療は、一般市民の気持ちに支えられて実現するものであり、臓器を提供することの尊さを意識していただく文化を醸成しなければなりません。そのために、クラウドファンディングを実施することにしました。

私たちは、この現実を広く知ってもらうことで、人々の意識が変わり、脳死下での臓器提供が自然に受け入れられる社会へと近づけると信じています。

「こころの教育」がつくる未来

脳死移植が始まってから40年。

いまだに日本では、臓器を提供する人の数が増えていません。それは、臓器提供という行為が「文化」として、社会の中に根づいていないからです。

しかし今、私たちが進めている「こころの教育」は、確かに未来を変える力をもっています。小学生だった子どもたちは、20年後にはこの国を動かす大人になります。その心の中に、「人を思いやる勇気」や「いのちをつなぐ尊さ」が育っていけば、日本社会の価値観そのものが、静かに、しかし確実に変わっていくでしょう。

未来の日本では、臓器提供は特別な決断ではなく、「誰かのためにできる自然な思いやり」として受け入れられるようになる。

誰かが命のリレーをつなぎ、誰かがそのバトンを受け取って生きる。

そんなあたたかい循環が社会に広がっていくはずです。

そして、近い将来――

日本もまた、欧米諸国と肩を並べ、「いのちを尊び、いのちをつなぐ国」として世界から信頼される日が来る。その第一歩を踏み出すのが、いま、この教室で学ぶ子どもたちなのです。

皆様からのご支援は、一人の子どもが「いのちの尊さ」を学ぶための、教科書の一ページになります。その一ページが、20年後の日本社会を、もっと優しく、もっと温かいものに変えていくと、私たちは信じています。

皆さまの温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

横田 裕行 様

一般社団法人 日本移植会議 理事長

日本の移植医療を支える会の皆さまへ

いのちを救う医療は、技術や制度だけでは成り立ちません。そこには、他者を思いやる「こころ」があってこそ、初めて真の医療となります。

日本では、移植医療が始まってから長い年月が経ちましたが、いまだに臓器提供の機会は限られています。それは、単に制度や数の問題ではなく、社会全体の意識—「いのちを助ける文化」が十分に育っていないからです。

この活動は、その文化を未来に育てるための大切な一歩です。「いのちはつながっている」というメッセージを子どもたちの心に届けること。それこそが、次の世代の希望となり、そして日本の医療を支える力になります。教育と啓発の力が、人の意識を変え、社会規範を醸成するでしょう。

私は、医療人として、教育者として、この活動を心から応援します。

未来の命を守るために—ともに歩んでいきましょう。

岡本 孝一 様

岡本 登茂子 様

税理士

移植医療を支える会の皆様の、このプロジェクトにかける熱い想いと、移植医療の課題解決に対する真摯な姿勢に、いつも大きな感銘を受けております。また、杉浦理事長及び小柳理事には私たち夫婦と仲良くしていただき感謝しております。

この挑戦は、単に臓器移植件数を増やそうとするだけではなく、私たちが住むこの日本が抱える「脳死」や「臓器提供」という避けたい課題に光を当て、そして移植医療という文化の醸成へと繋がる、非常に大きな価値を持つ一歩だと確信しています。

皆様の行動力が、この日本の未来をより豊かにすると信じ、私たちも全力で応援します。皆様の温かいご支援を、心よりお願い申し上げます。

内田 まやこ 様

九州大学病院 薬剤部 教授

日本の移植医療を支える会の皆さまへ

医療の進歩とは、単に新しい薬や技術を生み出すことではなく、「いのちを支え合う社会」を育てていくことでもあると、私は考えています。臓器移植は、まさにその象徴です。

誰かの“思いやり”が、別の誰かの“いのち”を支える——そこには、人として最も深い信頼と絆が存在します。しかし、日本における移植医療はいまだ十分に広がっていません。その背景には、臓器提供という行為への理解が、社会全体にまだ根づいていない現実があります。

だからこそ、「日本の移植医療を支える会」のような活動がとても大切です。子どもたちや市民に、いのちの大切さを伝える教育や啓発は、将来の日本の医療文化を変えていく力になります。薬学・医療の立場から見ても、移植医療の発展には、医薬品や技術だけでなく、“人の心”を育てることが欠かせません。

「いのちは、誰かの中で生きつづける。」

この尊い理念を広げる皆さまの活動に、心から敬意を表し、応援申し上げます。

- プロジェクト実行責任者:

- 杉浦伸一(日本の移植医療を支える会)

- プロジェクト実施完了日:

- 2027年3月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

頂いたご支援は、いただいたご支援は、小中学校での講義、各種研究会や学会のための費用とします。 2026年度に実施される小中学校への専門家派遣費、交通費、紙芝居動画等の教材制作費、事務局経費、各種研究会や学会への賛助費に使用させていただきます。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

日本移植会議の小柳名誉理事の指導のもと、2000年、名古屋大学大学院医学系研究科より医学博士取得後、2004年に米国南カリフォルニア大学留学、帰国後、名古屋大学大学院医学研究科にて講師、准教授を経て同志社女子大学薬学部教授となる。欧州臨床栄養代謝学会にて栄養療法の生涯教育講師資格(TTT)を取得。薬学部では、食品成分の糖化ストレスと老化の研究に従事。2023年から日本移植会議理事、2025年には特定非営利活動法人日本の移植医療を支える会の理事長に就任。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

3,000円+システム利用料

感謝の気持ちを込めて:メールで感謝の気持ちをお伝えします。

医療従事者から、ご支援への感謝のメールをお送りします。

- 申込数

- 29

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年2月

5,000円+システム利用料

【5,000円】感謝の気持ちを込めて:お手紙をお送りします。

感謝を込めて、手書きのお手紙をお送りします。

- 申込数

- 1

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年2月

10,000円+システム利用料

【10,000円】感謝の気持ちを込めて:お手紙をお送りします。

感謝を込めて、手書きのお手紙をお送りします。

- 申込数

- 85

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年2月

30,000円+システム利用料

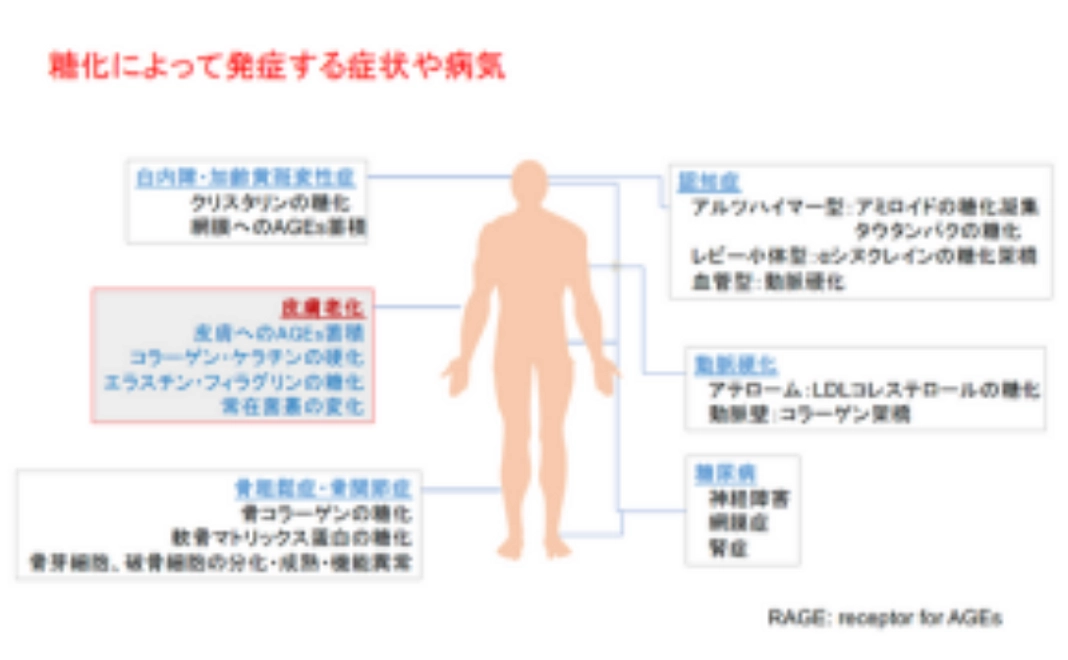

ご支援への感謝を込めて:感謝を込めて手書きのお手紙をと「若さを保つ食生活ガイド」(オリジナル非売品)をお送りします。

ご支援ありがとうございます。

感謝を込めて、手書きのお手紙とともに「若さをたもつ食生活ガイド」PDF(オリジナル非売品)をお送りします。

・医学博士及び医師の監修のもと作成 されたガイドです。

・糖化予防の研究成果を編集したもので、特定のサプリメントを推奨するものではありません。

・「老化に伴う病気」や「見た目の老化」の原因について解説し、日常生活における注意事項を説明しています。

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年1月

50,000円+システム利用料

感謝の気持ちを込めて:いのちをつなぐリレーの動画をデータでお送りします。

・感謝を込めて、手書きのお手紙をお送りします。

・子ども教育用の紙芝居動画をお送りします(MP4)。

この紙芝居動画は、医師による監修を受けて作成しております。

・公式HP へのご芳名の掲載(ご希望制)

- 申込数

- 4

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年2月

100,000円+システム利用料

移植医療をやさしく伝える教育動画づくりに参加しませんか?

・感謝を込めて、手書きのお手紙をお送りします。

子どもたちに「いのちをつなぐ移植医療」の大切さを伝えるため、ご寄付された方の提案を頂戴し、一般社団法人日本移植会議の理事である医療の専門家が監修した紙芝居動画を制作します。

この動画は、小学校での出張授業や、公式ホームページを通じて公開し、次世代に「いのちを思いやる心」を育む教育活動に活用する予定です。

状況に応じて、こちらからシナリオを提案することも可能です。提供いただいた方への感謝の気持ちとして、

動画やウェブページ内にお名前を掲載させていただきます。

皆さまのご支援が、未来の子どもたちへ「いのちのバトン」をつなぐ力となります。

具体的には、メールもしくは電話のやり取りにて作成していきます。作成にはご依頼から数週間必要ですのでご了承ください。

※ 「有効期限1年」

※発送完了予定月までに、メールにて詳細をご連絡いたします。

・公式HP へのご芳名の掲載(ご希望制)

- 申込数

- 6

- 在庫数

- 4

- 発送完了予定月

- 2026年2月

200,000円+システム利用料

NPO法人の理事から直接お礼の電話を差し上げます。

私たちは、高額ご寄付を頂戴した方と直接つながることが、最も大切な支えになると考えています。

このリターンでは、感謝を込めて、手書きのお手紙をお送りすることと共に、プロジェクトを主催しているNPOの理事が、直接電話を差し上げます。

移植医療を推進するための、特別なご支援者さまへのプログラムです。

リターンの有効期限:有効期限1年以内です

リターンの実行方法:以下の手順で対応します。

(発送完了予定月までの手続き)

※1:登録頂いた連絡先に連絡いたします。

メールの場合:メールで直接連絡方法を伺い、直接連絡いたします。

電話の場合:都合の良い時間帯をお知らせください。こちらから電話で連絡いたします。

いただいたご意見、相談に対しては真摯に受け止め対応させていただきます。

※ 「有効期限1年」 「1寄付1案件」

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 10

- 発送完了予定月

- 2026年1月

プロフィール

日本移植会議の小柳名誉理事の指導のもと、2000年、名古屋大学大学院医学系研究科より医学博士取得後、2004年に米国南カリフォルニア大学留学、帰国後、名古屋大学大学院医学研究科にて講師、准教授を経て同志社女子大学薬学部教授となる。欧州臨床栄養代謝学会にて栄養療法の生涯教育講師資格(TTT)を取得。薬学部では、食品成分の糖化ストレスと老化の研究に従事。2023年から日本移植会議理事、2025年には特定非営利活動法人日本の移植医療を支える会の理事長に就任。

ひとつの心室で生きていく。フォンタン手術の患者をみんなで支援したい

#子ども・教育

- 現在

- 3,399,000円

- 寄付者

- 170人

- 残り

- 30日

子どもの今と未来を支える!包括的子ども支援のマンスリーサポーター

#子ども・教育

- 総計

- 10人

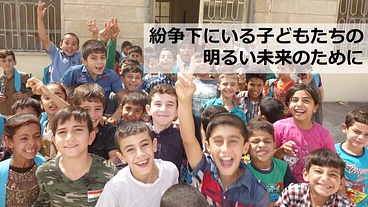

サポーター50人大募集!紛争下にいる子どもたちの未来を応援しよう。

#子ども・教育

- 総計

- 10人

「働くことを諦めない」精神科医療を。札幌からの挑戦

#子ども・教育

- 現在

- 609,000円

- 支援者

- 37人

- 残り

- 17日

世界の女の子が「生理」でも笑顔で暮らせる環境をつくりたい

#子ども・教育

- 総計

- 30人

海外の子ども達の成長を支える「海外子どもスポンサー」募集中!

#子ども・教育

- 総計

- 24人

親から子へ、国から国へ。命をつなぐ「リレー募金」にご参加ください!

#子ども・教育

- 総計

- 4人