支援総額

目標金額 100,000,000円

- 支援者

- 56,584人

- 募集終了日

- 2023年11月5日

かはくの偏愛研究室|file.08 芳賀拓真先生が語る、エントツガイへの愛

毎週木曜19:00〜19:30に放送中の、クラウドファンディング特別企画「かはくの偏愛研究室」。

かはくに所属するさまざまな分野の研究者が登場し、かはくに収容されている約500万点のコレクションの中から、自身の「推しコレクション」をご紹介。資料への愛を語るYouTube番組です。

本記事では、配信の内容を一部抜粋してご紹介します。

※配信内容は、YouTubeからアーカイブ視聴も可能です。

https://www.youtube.com/watch?v=sqELUKpCyRs&list=PL38SvBUmO1PemC1tsNtni7pCywLwAMoyl

編集:READYFOR かはく担当キュレーターチーム

\毎週木曜19:00〜19:30 生放送! /

第8回目のゲスト研究員は、地学研究部研究主幹の芳賀拓真(はがたくま)先生です。

かはくの偏愛研究室|file.08:エントツガイが好きすぎる先生

ゲスト研究員:芳賀拓真(国立科学博物館 地学研究部 環境変動史研究グループ 研究主幹)

MC:関戸颯汰(上野地区学習支援担当)

profile

芳賀拓真(はがたくま)

専門は貝を用いた進化古生物学、系統分類学、軟体動物学。貝歴38年(3才から)の茨城弁ネイティヴ。修士課程までは生物学分野で現生種の系統進化的な研究に没頭していましたが、その後古生物分野に転向。貝化石を主な材料として、ある貝がいつ、どこで、どのように進化し、当時はどのような環境だったか、といった研究をしています。趣味は貝のほか旧車拾いとレストア、解体屋さん巡り。仕事で使う機器はたいてい自前で整備しています。

世界記録だったかもしれない!?「エントツガイ」

ーー今回ピックアップいただいたコレクションは何ですか?

芳賀:ご紹介するのは「エントツガイ」と言って、世界一長い貝です。ちなみに、ほとんどの博物館にあるのはエントツガイの管(くだ)の部分で、その中身については250年くらい分かっていませんでした。現在は研究の結果、日本にいるということも去年明らかになりましたが、どういった場所に生息しているとか、貝の中身といった基本的な情報が、長らく全く分かっていなかったんです。

化石も出るので、お土産屋さんでも売っているんですよ(笑)。そういったこともあり、化石屋を中心に「エントツガイってどんな生き方をしているのか」すごい議論されてきた貝でもあります。まだ謎ばかりですね。

ーー世界最長の貝ということですが、今回ご紹介いただくコレクションは一般的な大きさなんでしょうか?

芳賀:ワールドレコードは今のところ1.53 mです。今回ご紹介しているのは完品(※)ではなくて...実は採っている時にフグに上の方を食べられちゃっているんです(笑)。ダイビングで2日がかりだったのですが、1日目に2匹のフグがいて、翌日行ってみたらエントツガイの上の部分が無くなっていました(泣)。もしこれが完品だとしたら、おそらく1.75 mくらいあるので、記録にある長さをはるかに超えている。しかも日本産。

ーーそれは...惜しかったですね(笑)。

芳賀:これからまた機会があると期待しています(笑)。

※完品:欠損している部分がない、全てが揃った標本

時を経て、解き明かされる生態

ーー先生が感じるエントツガイの魅力的なポイントを教えてください。

芳賀:私はライフワークとして、石や木に自分で穴を開けて潜っている穿孔性二枚貝(せんこうせいにまいがい)という貝の研究をずっと続けているんですけど、その仲間の進化史を知る時に、エントツガイ(の研究)が不可欠だったんです。

エントツガイは、木や木造船に穴を開けて木を食害することで知られているフナクイムシの仲間です。管だけはよく知られている(笑)。私は系統進化の研究をするために情報と標本が欲しかったけれど、生息地ですら情報が無い。そこで大学1年ぐらいの時から本腰を入れて各地の調査をして、15年ぐらいかかってやっとエントツガイがどういう所に生息しているのか分かってきた。息の長い地味な仕事をサブワークとしてやってきた感じですね。

ーー先生の研究において不可欠な存在だったようですが、なぜこれまで情報がほとんど無かったのでしょうか?

芳賀:そうですね。先ほど250年くらい謎だったとお話しましたが、実は1920年代のイギリスの科学誌『ネイチャー』でエントツガイの生態について議論がされたこともあって。けれどその時は、フナクイムシの仲間なのに(木ではなく)砂泥にドーンと刺さっているらしいという断片的な情報はあったが、議論の結論は出ていなかった。

というのも、採集がされてこなかったんですね。それはなんでかって言うと、環境が良い所にしかエントツガイはいないんです。環境が良いというのは、森林が残ってて木がいっぱい流れ込むような場所です。300年前の文献にもすでに「減っている」と書かれているくらいなので、生息地がすごく少なかったことと、何より掘り出す術がなかった。それで人の目に触れることがなかったということじゃないかなと思っています。

実際、今回紹介しているエントツガイも水深5 mの所にいて、水中ポンプで水を送ってなんとか穴を掘って取り出すことに成功したものですので、採集すること自体が難しいですね。

ーーエントツガイは深水5 mでどうやって生きているのでしょうか?

芳賀:そうですよね。それがずっと謎だったわけです。いきなり海底に細長い管が突き刺さるのか、どうやって海底で生活するのかというのは本当にずっと謎で(笑)。

そこで、海外の研究者や日本の共同研究者の小澤博士と一緒に調査を進めていきまして、遺伝子的に調べたりしてみると、どの国で採った個体でも、木でも砂泥でも、遺伝的に差が無いことが分かってきました。同じエントツガイが入っていると。

これはまだ確信的な結論ではないですが、どうやらエントツガイは最初は木に入っていき、その木が何らかの理由でボロボロになって腐ってしまうと、砂に潜っていくという生活がなされるんだろうという証拠が出始めています。そして実はこれが1920年代のネイチャーの議論の結論になるんです。ですので、今それを論文にするためのデータ集めをやっているというところですね。

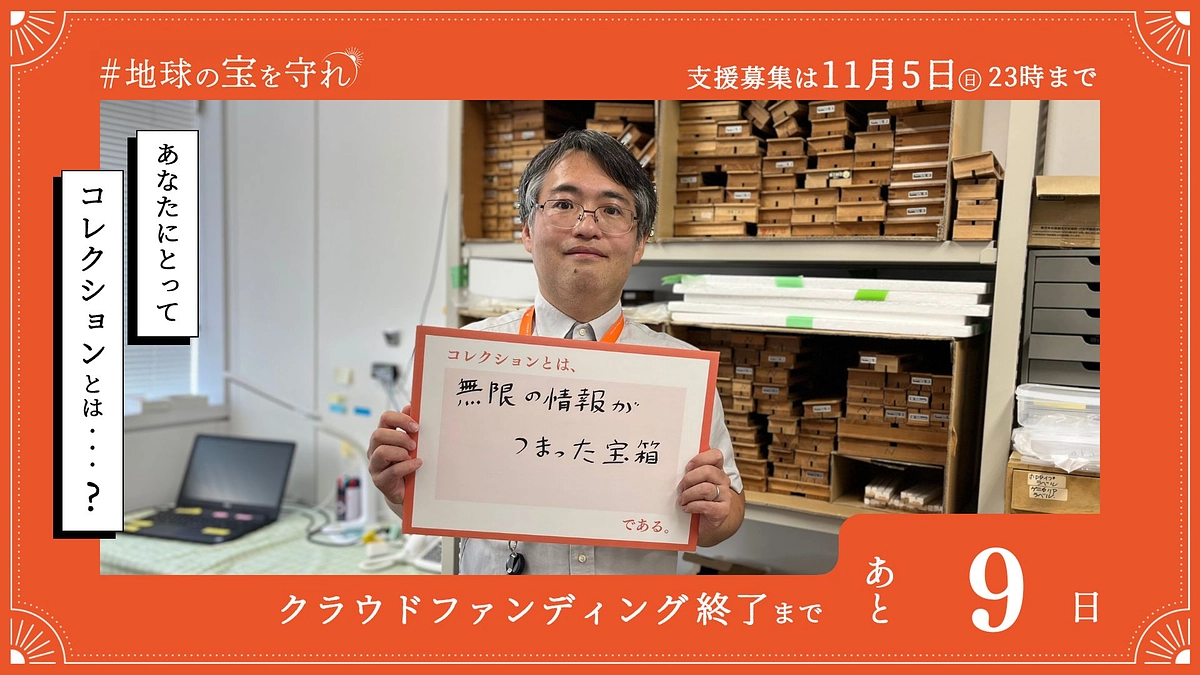

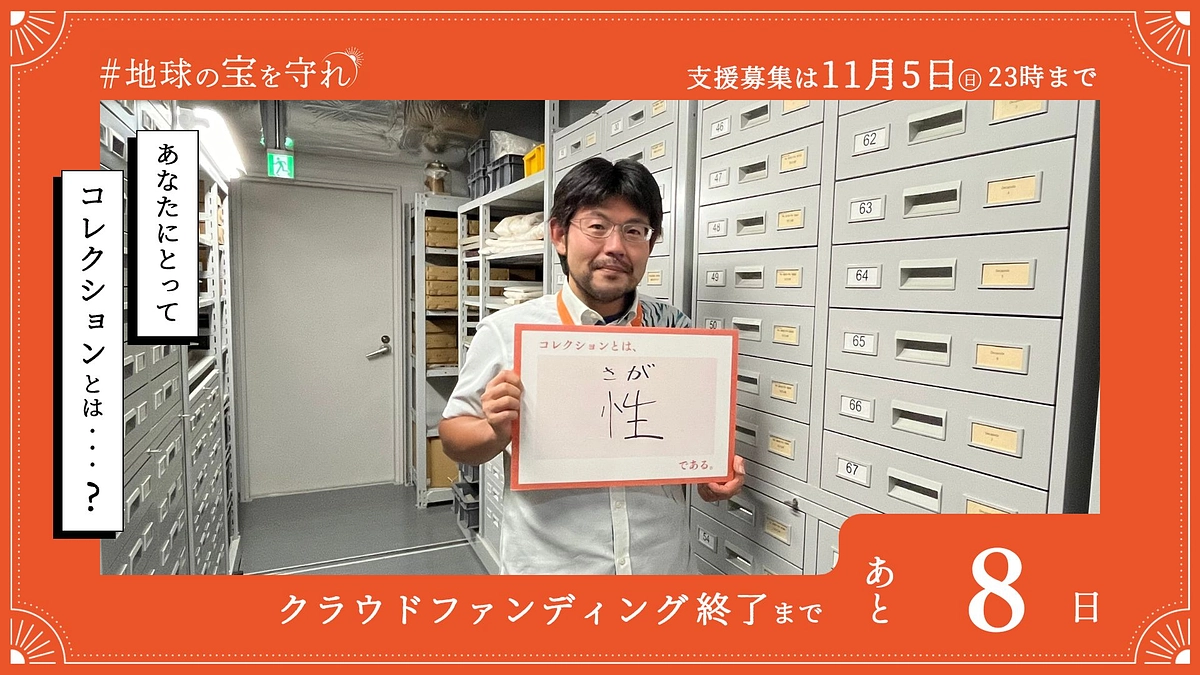

コレクションとは……、

ーー最後に、先生にとって「コレクションとは何か」、教えていただけますか。

芳賀:「コレクションとは性(以下、サガ)である」です。ちょっと意味が分からないですよね?(笑)コレクションの社会的・文化的意義や研究上の意義というのは、もうたくさんの方がいろんな所で書いていまして、それはそのまま、その通りです。ただ、博物館に関わるキュレーターや研究員という立場で考えてみて、世界各国どこの博物館でも我々はみんなサガ的に標本を集めているということを知ってもらえたらと思いました。

単に仕事熱心である、とかではないんです。貴重だろうが普通種のものであろうが何でも採って標本にする。例えば飲み会で食べた貝を標本にしたり、通勤中に見つけて採ったものも標本にする。もうとにかく機会あるごとに集めて標本化しましょうというのは、万国共通なんです。そうやって標本を集めて後世に残そうと努力しています。そしてそれは、やっぱり集めていかないと(研究が)始まらないからなんです。そういった部分を知ってもらいたくて「サガである」とキュートな表現をしてみました(笑)。

= = = = =

本記事でご紹介したのは、配信のごく一部。

全貌はぜひアーカイブ動画で。

▼file.08:エントツガイが好きすぎる先生【芳賀拓真先生(国立科学博物館 地学研究部 環境変動史研究グループ 研究主幹)】

引き続き活動報告では「かはくの偏愛研究室」シリーズのレポートをはじめ、リターン情報や本プロジェクトの進捗状況などをご報告してまいります。今後とも応援のほど、よろしくお願い申し上げます。

リターン

15,000円+システム利用料

【一押し!】【寄付控除あり】 かはくオリジナル図鑑

※本コースも、「寄付控除あり」に変更いたしました(10/20変更)

●御礼メール

●かはくオリジナル図鑑

当館の全研究者が、自身の「最推し」標本を選び、解説したものを1冊にまとめた本クラウドファンディングのオリジナル「図鑑」。

●寄付金領収証

--------

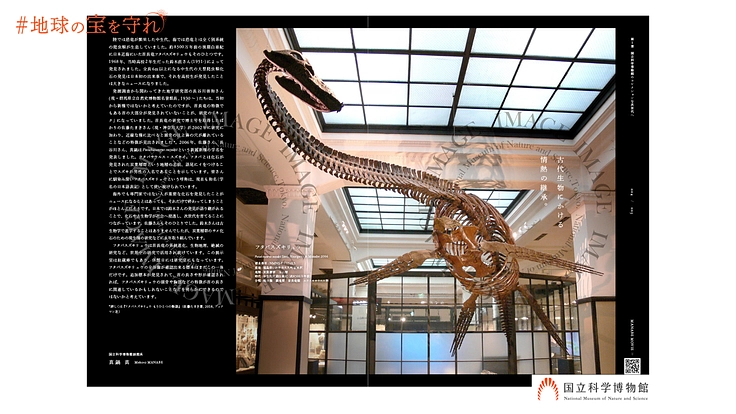

※図鑑は、130ページ前後になる予定です。画像は、そのうちの一部(恐竜の専門家・真鍋副館長の担当ページ)のイメージです。最終的なデザイン・内容は変更となる可能性もございます。

※寄付金領収証のみ、2023年12月中にお送り予定です。

>>詳細は「活動報告」欄にも紹介記事がございます。

- 申込数

- 39,306

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年3月

5,000円+システム利用料

【オリジナルグッズ】【寄付控除あり】 トートバッグ

※本コースも、「寄付控除あり」に変更いたしました(10/20変更)

●御礼メール

●トートバッグ

研究者が日々の研究で使用した「研究ノート」の一部をデザインとした、本クラウドファンディングのオリジナル「トートバック(全5種類)」。

●寄付金領収証

--------

<デザイン>

以下の5種から1つ【ランダムで】お届けいたします。

■モグラの歯の変異原図

■貝のスケッチ

■微細藻スケッチ

■ボーリングコアのスケッチ

■太陽黒点スケッチ

※画像は、5種のうち3種のイメージです。デザインや形状などは変更となる可能性もあります。

※寄付金領収証のみ、2023年12月中にお送り予定です。

>>詳細は「活動報告」欄にも紹介記事がございます。

- 申込数

- 15,665

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年3月

15,000円+システム利用料

【一押し!】【寄付控除あり】 かはくオリジナル図鑑

※本コースも、「寄付控除あり」に変更いたしました(10/20変更)

●御礼メール

●かはくオリジナル図鑑

当館の全研究者が、自身の「最推し」標本を選び、解説したものを1冊にまとめた本クラウドファンディングのオリジナル「図鑑」。

●寄付金領収証

--------

※図鑑は、130ページ前後になる予定です。画像は、そのうちの一部(恐竜の専門家・真鍋副館長の担当ページ)のイメージです。最終的なデザイン・内容は変更となる可能性もございます。

※寄付金領収証のみ、2023年12月中にお送り予定です。

>>詳細は「活動報告」欄にも紹介記事がございます。

- 申込数

- 39,306

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年3月

5,000円+システム利用料

【オリジナルグッズ】【寄付控除あり】 トートバッグ

※本コースも、「寄付控除あり」に変更いたしました(10/20変更)

●御礼メール

●トートバッグ

研究者が日々の研究で使用した「研究ノート」の一部をデザインとした、本クラウドファンディングのオリジナル「トートバック(全5種類)」。

●寄付金領収証

--------

<デザイン>

以下の5種から1つ【ランダムで】お届けいたします。

■モグラの歯の変異原図

■貝のスケッチ

■微細藻スケッチ

■ボーリングコアのスケッチ

■太陽黒点スケッチ

※画像は、5種のうち3種のイメージです。デザインや形状などは変更となる可能性もあります。

※寄付金領収証のみ、2023年12月中にお送り予定です。

>>詳細は「活動報告」欄にも紹介記事がございます。

- 申込数

- 15,665

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2024年3月

国立科学博物館マンスリーサポーター|地球の宝を守りつづける

- 総計

- 679人

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

- 現在

- 216,672,000円

- 支援者

- 12,279人

- 残り

- 30日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,305,000円

- 寄付者

- 2,842人

- 残り

- 30日

1頭1頭と向き合い続けるために。引退馬たちに安心安全な新厩舎建設へ

#観光

- 現在

- 73,860,000円

- 支援者

- 6,376人

- 残り

- 33日

より多くの引退馬の幸せな余生を願う|ヴェルサイユ新厩舎プロジェクト

#地域文化

- 現在

- 33,315,000円

- 支援者

- 1,860人

- 残り

- 39日

絶滅の危機に瀕しているシマアオジ 彼らのいる景色を取り戻したい

- 現在

- 4,108,300円

- 寄付者

- 332人

- 残り

- 1日

「防衛技術博物館を創る会」のマンスリーサポーターを募集します!

- 総計

- 530人

kahaku_youtubebanner.png)