支援総額

目標金額 3,000,000円

- 支援者

- 208人

- 募集終了日

- 2025年11月10日

関蝉丸神社|"百人一首 蝉丸"を祀る神社に人が集える憩いの場を

#地域文化

- 現在

- 2,720,000円

- 支援者

- 149人

- 残り

- 8日

地域に息づく宝を次世代へ!鞆淵八幡神社の修復にご協力ください

#地域文化

- 現在

- 3,710,000円

- 支援者

- 206人

- 残り

- 22日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,575,000円

- 寄付者

- 2,850人

- 残り

- 29日

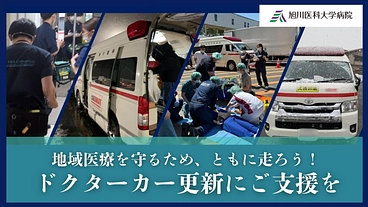

地域医療を守るため、ともに走ろう|ドクターカー更新プロジェクト

#医療・福祉

- 現在

- 7,103,000円

- 寄付者

- 252人

- 残り

- 29日

FRTD RESCUEが八丈島を支援する!

#台風

- 現在

- 714,000円

- 支援者

- 32人

- 残り

- 35日

命を守る手術器械の職人技を次代へ。技術継承にご支援を

#生活用品

- 現在

- 1,829,000円

- 支援者

- 55人

- 残り

- 10日

市場流通0.1%以下の「国産ごま」を信州から全国へ世界へ発信

#まちづくり

- 現在

- 600,000円

- 支援者

- 27人

- 残り

- 10日

プロジェクト本文

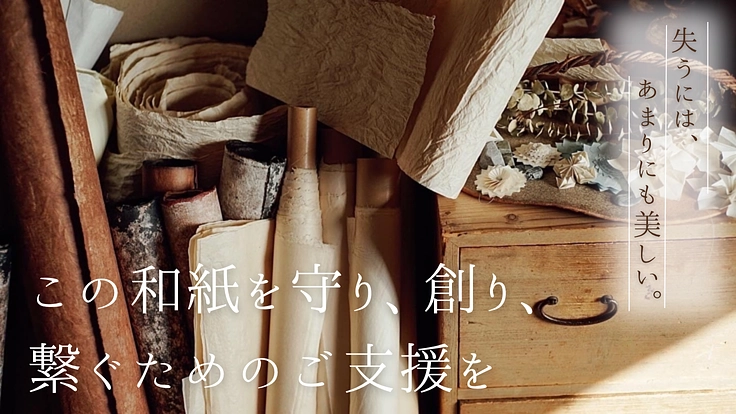

千年つづく紙の「和」を、未来へつなぐ輪に。

かつて日本の暮らしの中で当たり前のように使われていた和紙。薄いのにとても丈夫で、またインテリアとしての美しさも相まって重宝されてきました。近年では、和紙のもつ吸水性や通気性、風合いなどが改めて評価され、和紙を使ったアクセサリーや、衣類の繊維に和紙糸が使われるなどの新たな用途も広がっています。

しかし、紙をつくるだけではもう食べていけない、それが現実です。

時代の流れと共に淘汰されてしまうのだろう――これは抗えない未来だと悟ったとき、でも今ならまだ間に合うのではないか、とも思いました。そこで生まれたのが「紙ノ和PROJECT」です。

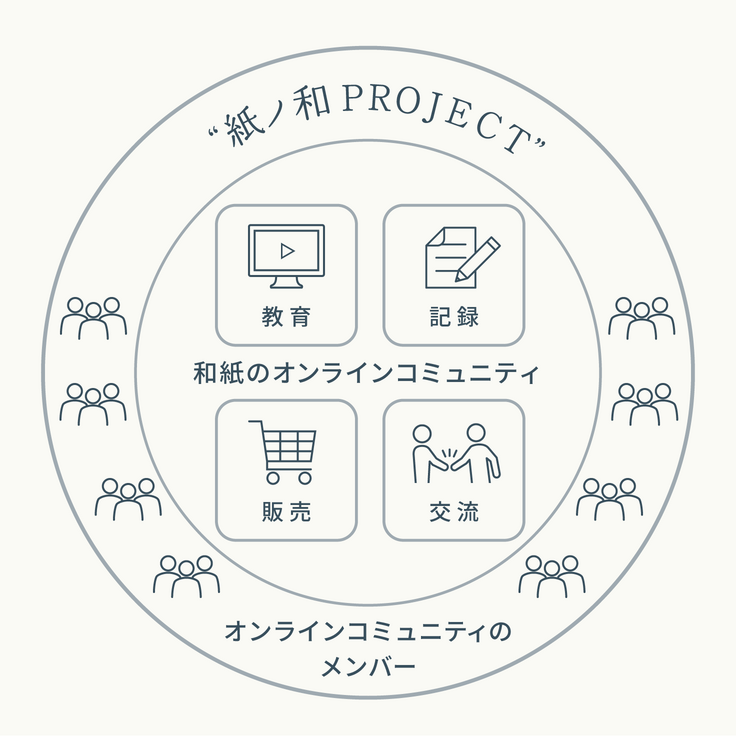

紙ノ和PROJECTは、教育・記録・販売・交流といった複数の軸を持ち、和紙に関わる人々がつながり、学び、行動できる「場」として機能することを目指します。

そして、この取り組みは私たちだけで完結するものではなく、支援してくださる皆さんと一緒に作り上げていく「共創」のプロジェクトです。支援という形で参加していただくことが、和紙文化の再構築の大切な一歩になります。

あなたもこの輪に参加して、

和紙の未来を、私たちとともに守ってください。

目次

はじめまして。

和紙アーティスト、品田美里と申します。

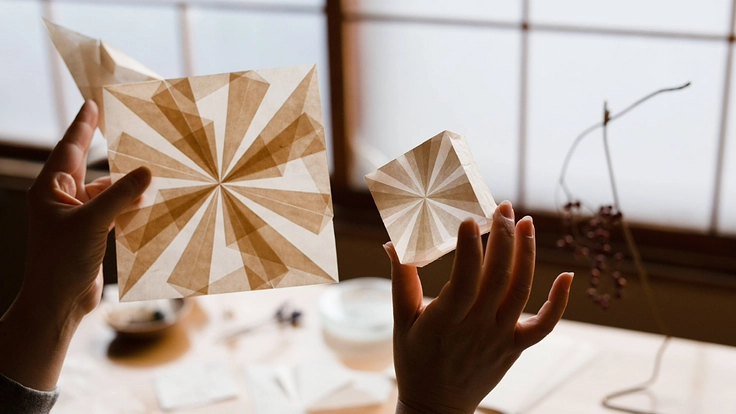

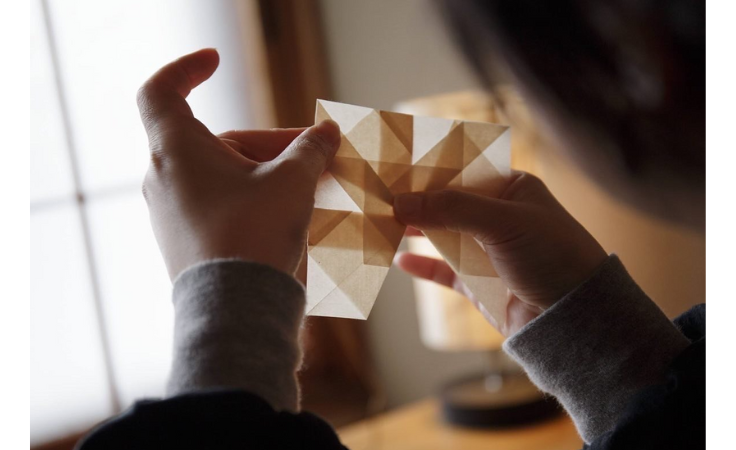

私が紙を折るようになったのは2013年1月。5年ぶりに故郷の北海道へ帰って来た日、あまりに雪が美しくて、無性に手を動かしたくなって手が伸びたのが紙でした。誰に教わるでもなく、直感的にひと折り、ひと折り、その瞬間しかない感覚で紙を折っているうちに、気づくと目の前に作品が現れる、そんな体験を繰り返しました。

作品を誰かに見せるわけでもなく、自分のために折る時間が長く続きましたが、いろいろなご縁で作家活動が始まり、和紙に魅せられ、和紙アーティストとしての活動が始まりました。

私の原体験について

紙を折る前の私は、アート・工芸・デザインなどは自分とは無縁で、特別な才能を持っている人だけのものだと思っていました。「すごいなぁ」と思うけれど「 “表現すること” は自分とは無縁だから」と、何も分からない私が触れられるものではないと思っていました。

ただ紙を折るだけの2週間

それが12年前、手を動かしたくなって紙を折り始めたとき、小さな喜びを感じていました。自分次第で見え方が変わる世界にハッとして「目の前の小さなモノコトに心が動くってシアワセだな」と。何も考えずに手を動かす時間が自分を取り戻す作業のようで……後々、それが瞑想であると知るのですが、この体験が私の考えを180度、変えました。

自分らしくシアワセに生きるための力

自分の生き方や自分自身への空虚感の理由は「心が動かなくなっていたからだ」と気付いたとき、 “手を動かして何かを生み出す行為” は、自分で自分をシアワセにすることができる、潜在的な能力なのでは?と思うようになりました。

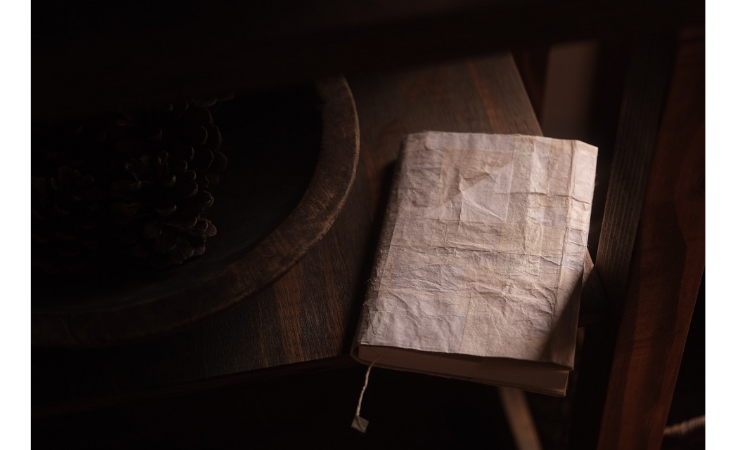

和紙の温かみ、質感、時を経ても色褪せない美しさに触れたとき、和紙は “紙” の形をした “自然” そのものなのだと感じました。 “自然に触れ、心が動き、自分の手から何かが生まれてくる” という小さな循環と成果を積み重ねていく先に、内向的な仕合わせがあるのかもしれない。目に映るものが美しいと思うようになったり、自分が本当に欲しいものの輪郭が見えるようになったりするのかなと。

私が紙を折ることで救われたように、紙、特に手漉き紙の手触りに癒される体験や、出来上がった作品を見て嬉しくなる気持ちを、多くの人と共有したい。それが私の大きな原動力の一つ目です。

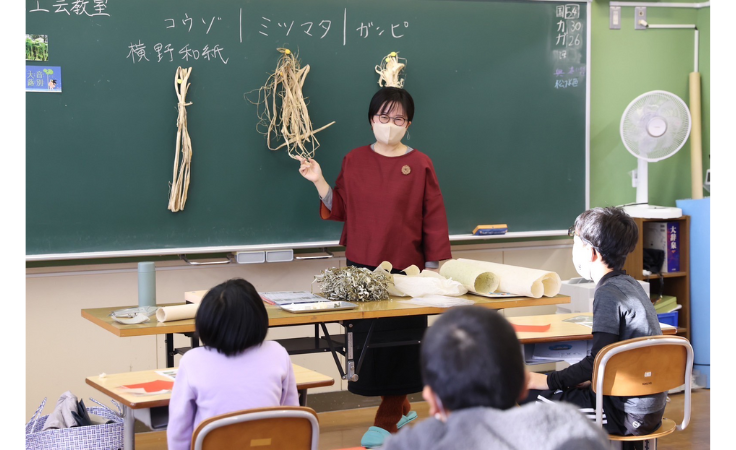

現在は全国各地でのワークショップや展示会などのイベント開催、北海道教育大学(札幌校)での「和紙工芸」の講義、札幌市や小樽市の小中学校での「和紙の特別授業」など、和紙文化の啓蒙活動にも積極的に取り組んでいます。

|屋号「折りとデザイン(ORITO.design)」に込めた意味

「ORITO」という名は「紙を折る人」という意味の造語です。もとは和紙の作品制作そのものの過程としての意味合いでしたが、和紙文化継承の活動にも取り組むなかで、紙を『折り』、人と文化を『織り』、和紙の『理(おり/り)』を現代に継承する、そんな意味合いに変化していきました。

かつて日本の暮らしの中で当たり前のように使われていた和紙。 その耐久性、保存性の高さ、またインテリアとしての美しさも相まって重宝されてきました。障子や襖などの建具、提灯・傘・うちわなどの日用品、紙幣や証書などの重要な書類にも和紙原料が使われ、生活のさまざまな場面でその存在を垣間見ることができます。また近年では、和紙を使ったアクセサリーや小物も人気で、和紙のもつ吸水性や通気性、風合いなどが評価され、衣類の繊維に和紙糸が使われるなどの新たな用途も広がっています。

しかし、和紙を取り巻く現状は厳しいものがあります。職人の高齢化、後継者不足、需要の減少...。日本国内では多くの手漉き和紙産地が消滅の危機に直面しており、一部では僅か1軒しか残存していない地域もあります。原材料生産者不足も危機的状況で、2018年時点で高知県が実施した土佐和紙原料使用量調査によると、コウゾ(楮)の外国依存率:約78%とあり、現在(2025年)ではさらに悪化している可能性が高いです。

紙をつくるだけでは、もう食べていけない

和紙産地を巡り、和紙職人の現状を聞くにつれて「頑張って続けてくれ」なんて酷な話だなと思うようになりました。「和紙の需要を増やせば、伝統工芸の和紙は残せるのではないか」と、鬼のようにワークショップを開催したり、北海道の教育現場で教えてきましたが、そんな草の根運動的な啓蒙活動だけでは和紙は救えないのだと、重い現実を突き付けられた思いでした。

100年先なら想像できる

「国も和紙職人を守ってくれない」「伝統工芸の和紙の産地は時代の流れと共に淘汰されてしまうのだろう」これは抗えない未来だと悟ったとき、でも今ならまだ間に合う!とも思いました。

今ならまだ、素晴らしい和紙をつくる職人たちから知恵と技を学ぶことができる。これから紙をつくれるのは、自分で漉いた紙を6次産業化できる人!そうした人材を育成できれば、日本の紙づくりは未来に残せる。伝統工芸としての和紙が形だけ残ることに意味はない。大事なのは、自然と共存しながら紙づくりをしてきた和紙職人たちの生きた知恵と技を"未来に繋ぐ"ことだ。

100年後、きっと私は生きていませんが想像することはできます。次世代を担う若者たちが和紙を知り、和紙のポテンシャルを理解し、持続可能な新しいビジネスを生み出す未来を創造したい。これが私の2つ目の大きな原動力です。

和紙と教育

2006年の教育基本法改正と、2017年・2020年実施の学習指導要領改訂により、小中学校の各教科に「伝統・文化」の視点が組み込まれました。これは単なる知識習得ではなく、日本人のアイデンティティ形成と創造性育成を目的としています。

産業界からの人材育成ニーズ

AI・デジタル化が進む現代において、「感性やひらめきのある人材」「アート型思考・デザイン思考」ができる創造的人材が求められており、伝統工芸教育はまさにこの能力を育成する手段として注目されています。

体験型学習の重視

また、従来の座学中心ではなく、職人との協働制作、地域工房での体験学習、伝統工芸士による講義など、実践的な学びが強化されています。

私は2019年より北海道教育大学札幌校の依頼を受け、伝統工芸の和紙を教材として扱える教育大生を育ててきました。毎年、素晴らしい授業計画を立てられるようになる学生たちを誇らしく思っています。将来、学校の先生になった彼らの授業を受けた子どもたちは、きっと和紙(伝統工芸)の価値を理解し、大人になったときには購買層・愛好者・支援者となり、継承・発展させる人材となるであろう未来も想像できました。

理想と現実のギャップ

しかし、公立の小中学校の教育現場にはあまり予算がありません。和紙職人の手漉き紙が教材として採用されることは殆ど無いのです。また、全国的にみると、伝統工芸の授業を構築できる教員は少なく、子どもたちが体系的な学習を行うことも困難です。現場教員への伝統文化教育の指導提案が急がれます。

絶望からみえた希望

毎年、和紙の授業ができる教育大生を育てても、小中学校に予算が無く、結局は和紙の授業ができないなら「私は何のために大学で教えているのだろう?」と、どうしようも無く憤りを感じたとき、ふと「お金が無いだけだな」と思ったんです。

私が小中学校で和紙の特別授業を依頼されるときも、学校にお金が無いので、ほぼボランティアです。「やりがいの搾取だな」と、このねじれ構造の根源を恨みましたが、子どもたちのことを考える一生懸命な先生たちを見るにつけ、目をキラキラさせて授業を受けてくれる子どもたちを見るにつけ、「あーもう!国が予算をつけてくれないなら、こっちがお金を出してやる!」「もうお金要らないので、一緒に体系的な『伝統・文化』の授業を構築しましょうって言ってやる!」と吹っ切れたとき、「オンライン講座を作って、その収益を教育のために使えばいいんだ!」と思い立ちました。

こうした取組みを思案するなかで、多岐にわたる課題に直面しました。和紙文化を未来へ残していくためには、作品制作や教育活動だけでなく、産地や職人との協働、教材開発、販売の仕組みづくり、そして持続的な運営体制が必要です。それらを個人の活動として抱えるには限界があります。もう私一人ではこの壮大なプロジェクトは推し進められない――。

そこで生まれたのが「紙ノ和PROJECT」です。

これは、私ひとりの想いを形にするのではなく、仲間と共に推し進めていくなかで、さらに多くの人を巻き込みながら和紙文化を再構築していくための団体です。紙ノ和PROJECTは、教育・記録・販売・交流といった複数の軸を持ち、和紙に関わる人々がつながり、学び、行動できる「場」として機能していきます。

チームとして協働することで、折りとデザインのオンライン講座も、和紙職人や作家が安心して活動できる土台づくりも、さらに新しい需要を生み出していく共創にも取り組めます。和紙を「守る」だけでなく、和紙を「育てる」未来を仲間とともに築いていきたい。紙ノ和PROJECTは、そのための第一歩として立ち上げられました。

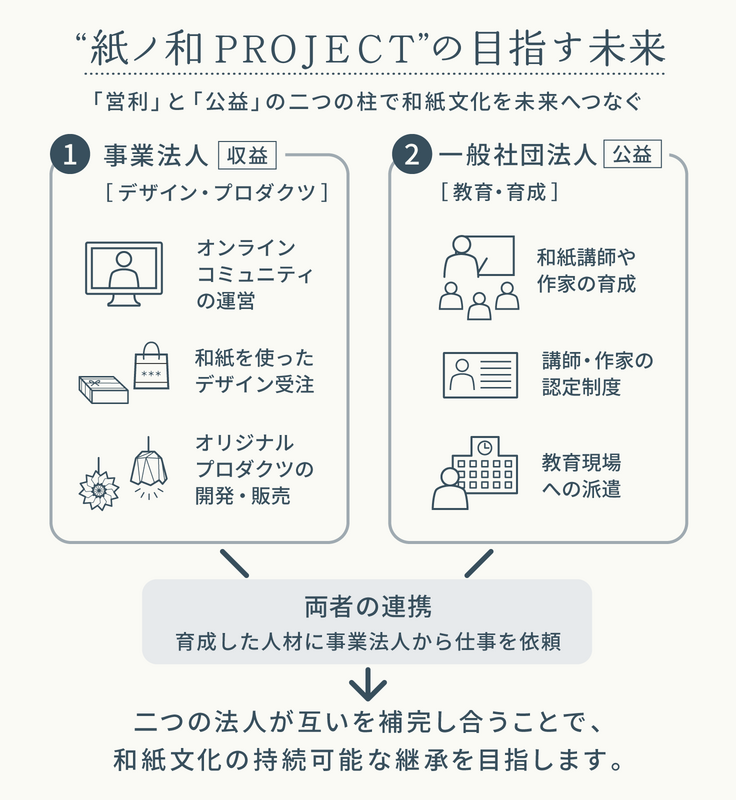

“紙ノ和PROJECT” で取り組むこと

紙ノ和PROJECTでは、和紙を未来へと繋ぎ残していくために、いくつかのプロジェクトを進める予定です。全体の構想については、下記で説明しますが、まず今回の第一弾プロジェクトで何を目指すのか説明します。

紙ノ和PROJECTが最初に取り組むのは、「学び・つながり・支える仕組み」をつくることです。オンライン上で誰もが和紙に触れ、知り、楽しみ、そして未来へとつなげる流れを生み出します。

紙ノ和PROJECT

和紙が好きで、もっと和紙のことが知りたい、支えたいと思う人が気軽に参加できるオンラインコミュニティを開設します。月額500円を基本に以下のようなコンテンツを提供します。

|オンラインコミュニティ

和紙の産地や原料などの基本情報から、和紙のポテンシャル、用途、和紙職人によってもさまざまな和紙があることなど、分かりやすく解説していきます。

<ご覧いただけるコンテンツの一例>

■和紙産地と職人の今を伝えるドキュメンタリー映像

■和紙と共に生きる職人・アーティストとの対談シリーズ

■品田美里の和紙産地をめぐる紀行

|オンライン講座

誰もが自分のペースで和紙に触れられるよう、体系的なオンライン講座を整備します。

・スポット料金制でより専門的な講座も受講可能

・初級・中級を中心に30講座以上(うち10講座は教員向け)を予定していますが、今後さらに拡充していきます

■初級コース:和紙に触れる楽しさを知り、簡単な作品作りを体験

■中級コース:より専門的な折り方や活用法を学び、創作の幅を広げる

■教員向けコース:教育現場で子どもたちが和紙を学べるよう、授業で使える内容を提供

教材として“和紙キット”を事前にお届けしますので、自宅にいながら「本物の和紙体験」が可能です。

特に子どもにとっては、「欲しいものを買う」ではなく「自分で作る」体験が、達成感や自信を育てる貴重な学びになります。子どもたちが「ものづくりの喜び」や「感性を育む体験」に触れられる場にもなります。スマホやゲームの画面だけでは得られない「本物の素材に触れる時間」を通じて、集中力や想像力を伸ばすきっかけを届けます。

|和紙販売オンラインショップ

和紙職人の手漉き紙を厳選し販売する、会員限定の和紙のオンラインショップを開設します。小売販売が苦手な職人さんを支えるインフラに、私たちがなりたいと思っています。

また、和紙を手軽に購入できる環境整備を通じて、教育現場や現代的な作品ジャンルなど、これまでにない和紙の使い道を広げていきます。この仕組みによって、和紙が好きな人・和紙についてもっと知りたい人と和紙職人の間に新たな橋を架け、持続可能な文化循環を実現します。また、親世代が子どもに和紙を伝えることで「家庭での学び」と「未来への文化継承」を同時に叶える仕組みも目指します。

私たち紙ノ和PROJECTは、この取り組みを一過性の活動に終わらせるのではなく、持続的に発展させるための仕組みづくりを進めます。一人の力では限界のある活動も、仲間と仕組みを整えることで未来へつなぐことができます。

紙ノ和PROJECTは「事業法人」と「一般社団法人」、二つの柱を立て、役割を分担しながら和紙文化を守り育てていきます。

私たちがクラウドファンディングを選んだのは、単に資金を集めるためだけではありません。何より、和紙を取り巻く現状をより多くの人に知っていただきたいという想いがあります。和紙文化が失われつつある危機感を共有し、次の世代に伝えるためには、多様な人々の関心と参加が欠かせません。

そして、この取り組みは私たちだけで完結するものではなく、支援してくださる皆さんと一緒に作り上げていく「共創」のプロジェクトだからです。支援という形で参加していただくこと自体が、和紙文化の再構築の大切な一歩になります。

どうか、和紙の可能性を広げ、日本文化を未来に残すために、この輪(紙ノ和)に加わってください。ご支援、心よりお待ちしております。

応援メッセージ

北海道教育大学 教授

花輪 大輔様

本学札幌校図画工作・美術教育分野では、品田先生を非常勤講師としてお招きして、「工芸」の講義の一環として和紙を扱ってきました。私たちの日常に「紙」はなくてはならない素材ですが、そのほとんどがパルプを原材料としているものであり、意図的に接する機会を設けなければ、「和紙」に触れることもないように思います。パルプでつくられた半紙や障子紙を「和紙」だと思っている人も少なくないかもしれません。

しかし、古来より日本文化は「和紙」によって紡がれてきました。文化は私たちの精神的所産ですから、日本固有の精神を支えてきたものの一つが「和紙」であり、その独特の雰囲気や手触り、あたたかさや優しさ、そういったものに子どもたちが接することは、どんなにテクノロジーが進化した時代であっても、意味のあることだと考えています。

この「紙の和PROJECT」の理念に共感いただいた多くの人々の共創によって紡がれる「和(輪)」が広がっていくことを心より願います。

横野和紙 上田手漉和紙工場 7代目 和紙職人

上田 康正様

昨年秋、何年かぶりにORITOさんにお会いしました。

以前お会いした時は生前の父がORITOさんと話していたので、直接お話しするのはこの時が初めてでした。

勝手に、おっとりとした大人しい印象を持っていたんですが、和紙の話をし始めると、何より「和紙が大好き!」という気持ちと、和紙に対しての熱い思いに溢れている人でした。

日本の手漉き和紙の現状は大変厳しいです。そんななか、この「紙ノ和PROJECT」を立ち上げるというORITOさん。これを機に多様な和が重なり合い広がれば、日本の和紙文化はきっと盛り上がっていくでしょう。

私たちも全力で応援いたします。

宇陀紙 植和紙工房 6代目 和紙職人

植 浩三様

オリトさんとの最初の出会いは2022年の事でした。

北海道から吉野の紙屋へ見学に来るなんて、そうとうな和紙好きな人だとは思っていました。

会って話しをしてみると、和紙に対する熱量と言ったら…今まで多くの和紙好きな人に会ってきましたが、ORITOさん優勝でしたね。

そのORITOさんから始まる紙ノ和Project。

僕は和紙作りの1人の職人で、点の存在です。

全国には和紙作りにたずさわる、多く…数少ないかな…の人がおられます。

その人々を線になるよう繋いで、そして和に(輪)に繋げようとしてくれるこのProjectを微力ながら応援させていただきます。

長岡造形大学 造形学部 デザイン学科3年

野月あすみ様

今から9年ほど前、私は中学1年生のときにORITOの作品と出会い、初めて「和紙」に触れました。その美しさや手触りだけでなく、品田さんがレッスンのたびに語ってくださった職人さんの物語に心を打たれたことを今でも覚えています。あの体験があったからこそ、私は今も和紙を使った作品づくりを続けており、さらに和紙を使用した小中学生向けのワークショップを開くようにもなりました。

和紙という美しい伝統を守るために各地を訪ね、教育現場で和紙や折りの魅力を伝える品田さんの姿を見てきました。その想いが「紙ノ和PROJECT」という形で、これからさらに多くの人へ届き、未来に和紙をつなぐきっかけとなることをとても嬉しく思います。和紙を未来に残すために、このプロジェクトが広がっていくことを心から応援しています。

プロジェクトに関するご留意事項

※ご支援確定後の返金やキャンセルは、ご対応致しかねますので、何卒ご了承ください。

※支援完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合がございます。あらかじめご承知おきください。

※本プロジェクトのリターンのうち、有効期限を設けている体験型のリターンについて、有効期限内にやむを得ない事情によりご案内が困難になった場合には、有効期間について個別に調整させていただくこととし、ご返金は致しかねますのでご了承ください。

※本プロジェクトのリターンのうち、【お名前掲載】に関するリターンの条件詳細については、リンク先(https://readyfor.jp/terms_of_service#appendix)の「支援契約」の中にある「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

- プロジェクト実行責任者:

- 品田美里(紙ノ和PROJECT)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年6月30日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

ご支援いただいた資金は、紙ノ和PROJECTオンラインコミュニティの構築費用に充てさせていただきます。具体的には、オンライン講座の映像制作、コミュニティ会員向けの和紙販売のECサイト制作、販売用の和紙の仕入れを行います。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

5,000円+システム利用料

【グッズで応援】ORITO thank youカード

●和紙に木版画のORITO thank youカード

※画像はイメージです

- 申込数

- 39

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年8月

10,000円+システム利用料

【グッズで応援】ORITO story bookコース

●ORITO story book

一枚の和紙との出会いや、そこから生まれる作品の数々。その背景にある思いや制作のプロセスを、北海道の編集者・森髙まきが取材し丁寧に記録したストーリーブックです。写真は品田美里も所属するOLD LENS CLUB (OLD)のメンバーが撮影しました。唯一無二の表現に込められた物語を、手にとって味わっていただけます。支援していただいた方にお届けする、クラファン仕様の一冊です。(※画像はイメージです)

---

●和紙に木版画のORITO thank youカード

- 申込数

- 30

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年8月

5,000円+システム利用料

【グッズで応援】ORITO thank youカード

●和紙に木版画のORITO thank youカード

※画像はイメージです

- 申込数

- 39

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年8月

10,000円+システム利用料

【グッズで応援】ORITO story bookコース

●ORITO story book

一枚の和紙との出会いや、そこから生まれる作品の数々。その背景にある思いや制作のプロセスを、北海道の編集者・森髙まきが取材し丁寧に記録したストーリーブックです。写真は品田美里も所属するOLD LENS CLUB (OLD)のメンバーが撮影しました。唯一無二の表現に込められた物語を、手にとって味わっていただけます。支援していただいた方にお届けする、クラファン仕様の一冊です。(※画像はイメージです)

---

●和紙に木版画のORITO thank youカード

- 申込数

- 30

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年8月