寄付総額

目標金額 15,000,000円

- 寄付者

- 407人

- 募集終了日

- 2025年4月4日

【継続寄付】かにた婦人の村で自立を目指す女性たちへの伴走者募集!

#医療・福祉

- 総計

- 51人

貧困・虐待などで親を頼れない若者に伴走支援を|若者おうえん基金

#子ども・教育

- 現在

- 7,062,000円

- 支援者

- 329人

- 残り

- 7日

物価高でごはん食べられない若者に今すぐ食糧を|緊急支援2025冬

#子ども・教育

- 現在

- 11,494,000円

- 寄付者

- 307人

- 残り

- 30日

救う命を選ばない。どんな犬猫も保護し続け福岡の里親さんを増やしたい

#動物

- 現在

- 2,899,000円

- 支援者

- 271人

- 残り

- 2日

夜の世界で孤立・困窮している女性たちに、必要な支援を届けたい

#医療・福祉

- 総計

- 162人

老病ねこたちが最後まで安心して過ごせるおうちを守っていきたい!

#医療・福祉

- 現在

- 1,893,000円

- 支援者

- 143人

- 残り

- 9日

済生会川口乳児院|子どもたちに安心と愛を。46年ぶり施設建て替えへ

#子ども・教育

- 現在

- 13,229,000円

- 寄付者

- 668人

- 残り

- 23日

プロジェクト本文

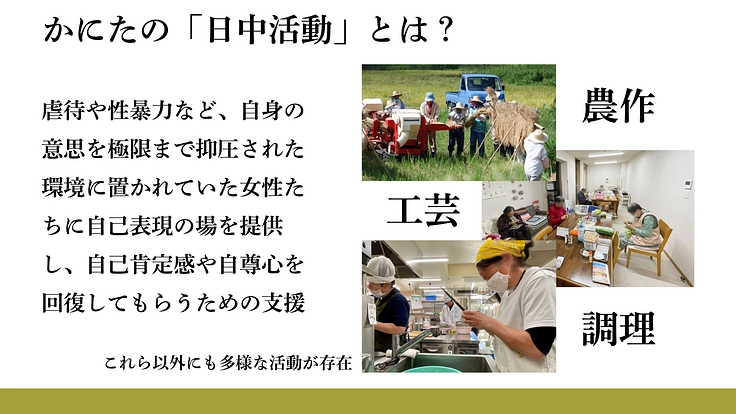

かにた婦人の村とは

・日本で唯一の「長期入所型」婦人保護施設。困難を抱え、行き場がない全国の女性たちの「最後の砦」として、1965年に千葉県館山市に開設されました。本年で60周年です。

・ 開設当初は知的・精神障害を利用されて性的搾取・虐待を受け、自活が難しくなった女性が中心でした。近年では障害がなくても、DVや性被害で心に深い傷を負った女性が増えています。以前は終生利用が一般的でしたが、近年は女性が社会に戻ることを第一に支援しています。

・ここでは農作、工芸、製菓など多様な日中活動を通して、自己肯定感と自尊心を取り戻す支援が特徴です。

ご挨拶

2024年12月、婦人保護長期入所施設 かにた婦人の村 は居住棟の新設を完了し、入所者さんの新しい生活が始まりました。皆さまのご寄付に、心より御礼申し上げます。おかげさまで、かにたはこれからも女性たちの「最後の砦」であり続けることができます。

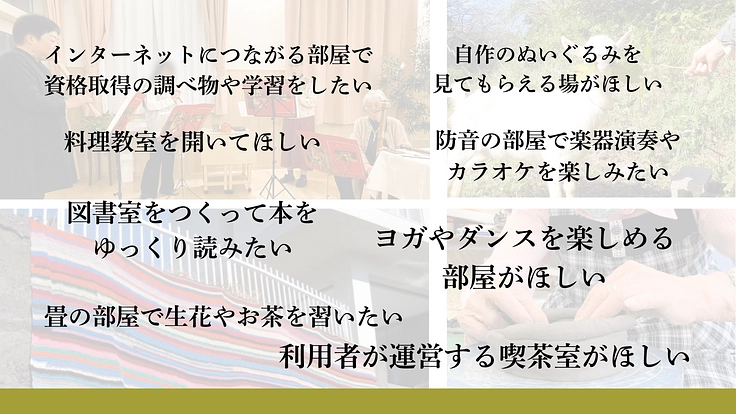

新居住棟建設に伴い、古い建物を解体する必要があったため、農業や工芸、料理など、大切にしてきた「日中活動」の場が大きく縮小されました。そのため、「新しくどんな場所がほしいですか?」と入所者さんたちに聞いたところ、思い思いの「やってみたい」という声が上がったのです。

・インターネットが使える部屋で資格取得の学習をしたい

・利用者が運営する喫茶室がほしい

・自作のぬいぐるみを見てもらいたい...

こうした意欲こそ、入所者さんの心の回復にとって最も大切にすべきものです。この声を受け、入所者さんが求める居場所の新設を決めました。しかし、完了した居住棟建設の借入が膨大で、資金が足りません。そこで、再びクラウドファンディングにてご寄付を募ることとしました。

この新しい日中活動のための場は、女性たちが社会で生きる力を取り戻すための拠点となるはずです。それを皆さまと共に建てることで、社会とかにたとをつなぐ居場所にしたいと思います。

心に傷を負い、困難を抱える女性たちを元気にするために、温かいご寄付をお願いいたします。

かにた婦人の村

▶︎目次========

===========

困難を抱える女性たちと、共に生きた60年

かにたが目指した「コロニー」、施設に求められる役割の変遷

1965年、知的障害や精神障害などのために、一般社会で自活する力が無く、全国の婦人保護施設を退所できない女性の受け入れ施設として、定員100名の婦人保護長期収容施設(当時)かにた婦人の村が千葉県館山市内に開設されました。

かにた婦人の村 管理棟(1970年)

開設したのは、東京都の婦人保護施設「いずみ寮」を運営する、社会福祉法人べテスダ奉仕女母の家です。今よりも差別や偏見が強烈だった時代に、法人創設者の深津文雄牧師は行き場を失った女性たちが共に生きる、「コロニー(共同体)」造りを目指しました。

奉仕女 天羽 道子

かにた婦人の村 前施設長 98歳。深津文雄牧師の話に感銘を受けて日本で最初期の奉仕女となり、1954年の法人設立当初から献身を続けてきました。かにた婦人の村へは1978年に着任。以来、現在まで入所者の暮らしを見守っています。

新居住棟 落成記念式典での感謝のスピーチ

2000年代まで入所者は常に90名〜100名ほど。その多くは性被害・虐待などを受けたり、知的・精神・身体のいずれかの障害を抱えていたりするなど、自活が難しく、社会から見捨てられた人たちでした。

かにたの教会

かにた婦人の村が位置する山のうえに建てられた教会。地下には納骨堂があり、創設者の深津文雄牧師と村の女性たちが眠ります。

この共同体には、全員がその人なりの能力を活かせる農園、製菓班、陶芸班、調理班、手芸班、バザー班、などの日中活動の場が設けられました。自然豊かな恵まれた環境の中で、穏やかで、ゆったりとした回復のための日常が営まれてきました。

2012年からは運営要綱が改定され、地域生活移行支援の積極的な推進が求められました。終生利用が中心だったかにた婦人の村も、現在は入所者さんの希望に応じて、その人なりのペースで再び地域で生活できるよう、様々な社会的資源との繋がりを開拓し、女性たちを送り出しています。

女性支援の根幹は「更生」から「福祉」に。新たな時代へ、かにたもリスタート

旧婦人保護事業の基本法は売春防止法であり、その実態は売春を行う女性に対する「更生指導」でした。しかし近年は、DV防止法、ストーカー規制法、人身取引被害者対策などの視点の被害者に加えて、性暴力被害者などで居場所のない若年女性なども保護対象としていました。

こうしたなか、「女性を支援する包括的な福祉法を設けるべきだ」という官民の声を受け、旧売春防止法が改正された「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が2024年に施行されました。「更生指導」を根幹とする婦人保護事業が、福祉事業に生まれ変わる大転換です。

私たちはこの法改正運動のさ中、老朽化した施設を改築し、より安心・安全な場所を作るために、「耐震改築整備工事」を計画しました。

しかし、コロナ禍やウクライナ戦争などにより工事資材や建築費が大きく想定を超えたため、クラウドファンディングを立ち上げました。皆さまのご寄付おかげで、本年11月末に工事を竣工し、12月16日から供用を開始しました。ご寄付をいただいた皆さまに、心より御礼申し上げます。

「まなびば、あそびば、つくりば」の建設へ

「どんな場所がほしいですか?」女性たちが答えた、自己を表現する場

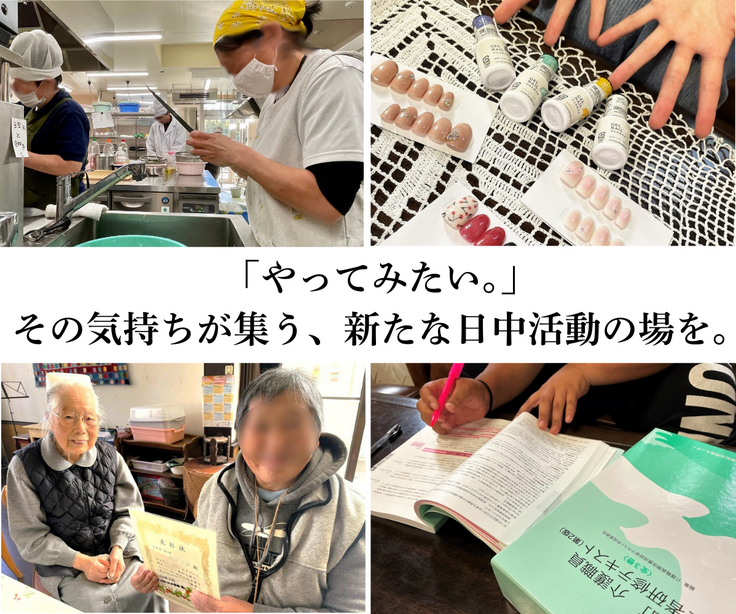

長年、女性支援に関わってきて感じることがあります。それが、自己を表現できる場の必要性です。

かにたにたどり着いた人たちは、虐待経験のなかで、自己表現を我慢させられ緊張状態にあります。しかし、農作や工芸などのものづくり、音楽、踊り、絵画などの表現活動や、それを誰かと共にする楽しさを表現することで、心がほぐれ、達成感や自己肯定感を感じ、生活意欲が高まっていきます。

結果的に、「自分の生活を再び自分で作りたい」という気持ちが自然に湧き上がってくるのです。

若潮マラソン10kmコースを完走する入所者さん

20代の入所者さんが作成されたネイル

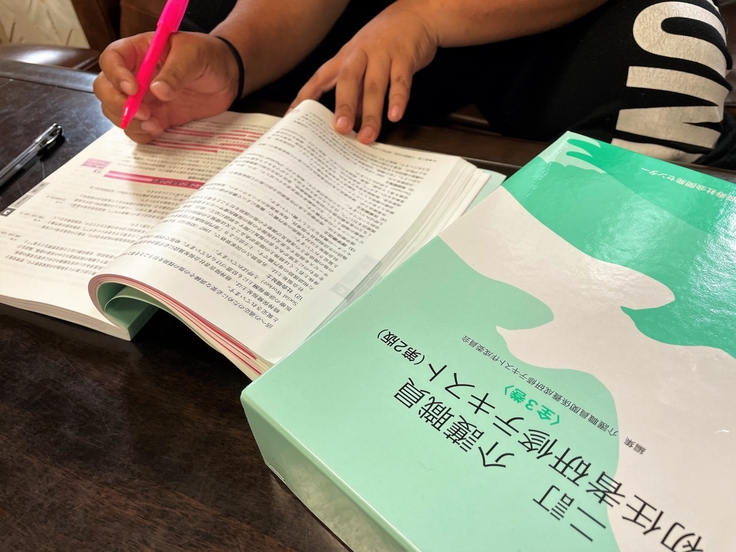

介護職員を目指し、勉強中の入所者さん

食堂に飾られた入所者さん作成の手芸

安心・安全な生活のベースは、今回の耐震改築整備工事で確保されました。しかし、耐震改築整備のための補助金の仕組み上、解体撤去工事を伴うため、私たちは、古くなった日中活動のための建物をいくつか失ってしまいました。

そこで、新棟の完成が見えてきた10月に、入所者さんに集まってもらって、聞いてみることにしました。

私たちが大事にしている日中活動。

どんな場所がほしいですか?

入所者さんにジェスチャーも交えてプレゼンする施設長 五十嵐

職員も交え、みんなで楽しくアイデア出し

思い思いの「やってみたい」が集まる

それぞれのグループの職員が代表して発表

建築士の大崎さん

すると、思い思いの「ほしい場所」や「やってみたい」が集まりました。

これらは、たくさん出たアイデアのほんの一部です。

そしてその全てが、心に傷を負った女性たちの心身の回復のために、必要な機能だと思いました。

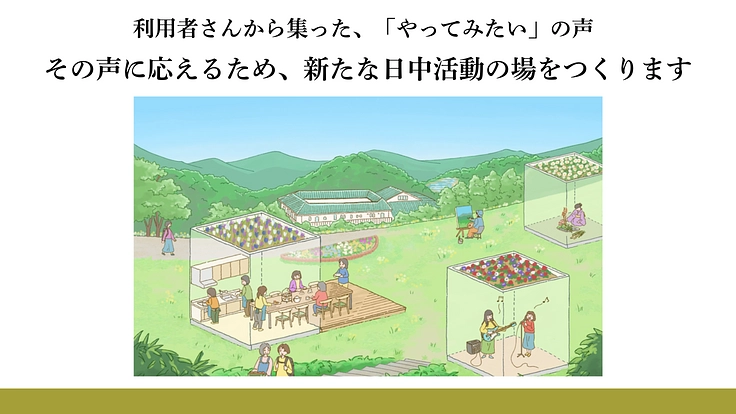

一方、新たな場所を新棟のなかにつくることは、物理的にできません。そのため、古い建物を解体した跡地に、新たに日中活動のための場を設置することにしました。

思い起こせばかにたの歴史は、女性たちの回復に必要なものを山を切り拓いて付け足してきた歴史であり、日中活動はいつもそこにありました。その歴史を、これからも続けていくことにしたのです。

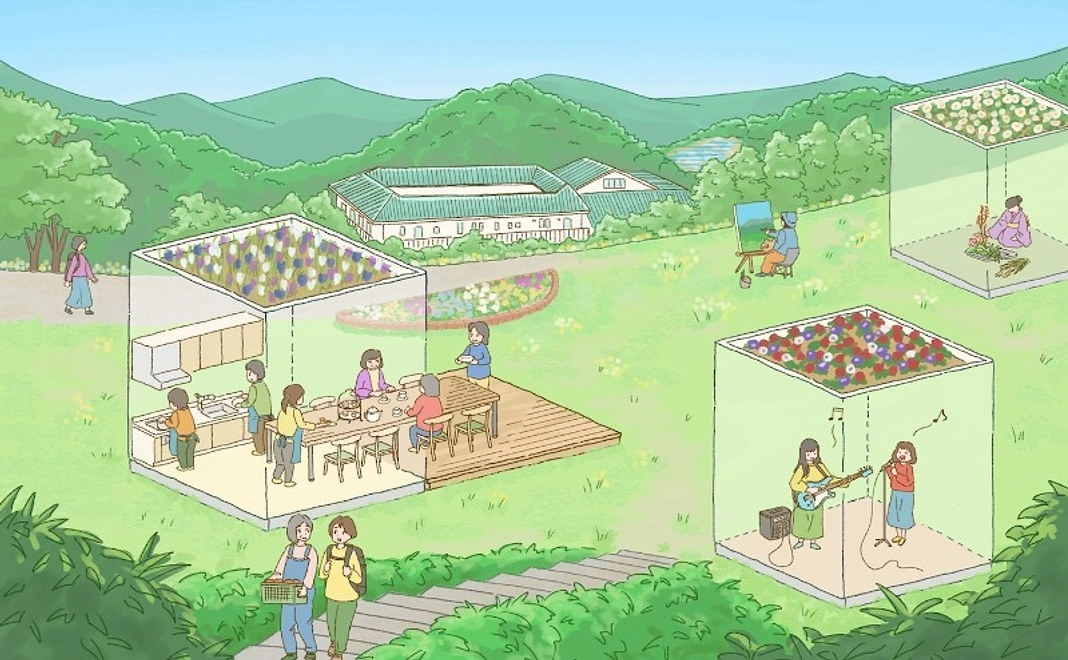

日中活動の新拠点「まなびば、あそびば、つくりば」建設。

まずは「食の舎」から

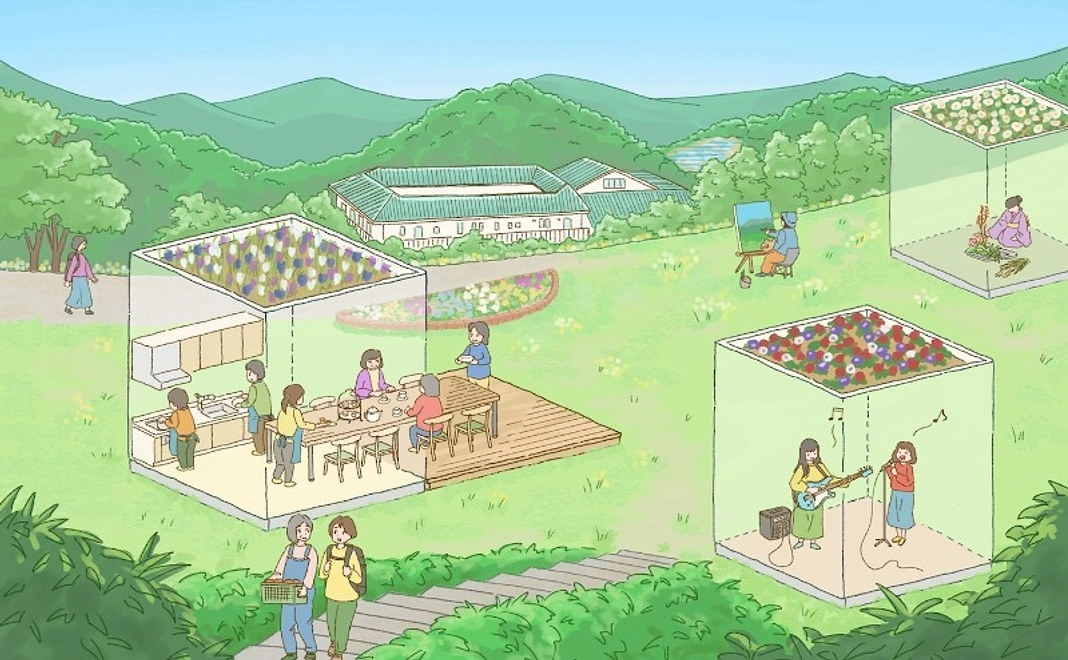

女性たちの希望を実現するために、多目的に使用できる5つの小屋を建て、そこを拠点に新しい日中活動の場を再整備していきたいと思っております。これが、「まなびば、あそびば、つくりば」をコンセプトとする、「かにた婦人の村 第2期整備事業」です。

拠点とするのは、音楽を楽しむ「音の舎」、いろいろなものを創る「創の舎」、みんなで調理やお茶を楽しむことができる「食の舎」、作法を学べる「和の舎」、スタッフとの親密圏をつくる「守の舎」です。

まなびば、あそびば、つくりば のテラスイメージ

これから時間をかけてこの「まなびば、あそびば、つくりば」を整備していくことになりますが、まず初めにつくるのは「食の舎」です。

かにた婦人の村では昔から、自分たちで農作物を育て、収穫し、加工し、調理し、食べてきました。入所者の高齢化によってできることには限りが出てきましたが、パン焼きをはじめとする料理づくりやお菓子づくりは新棟の設立までは続いてきました。

自分たちで作ったものを料理し、それをみんなで囲んで食べる。それはどれだけ時代が流れ、技術が進歩しても、変わらない大切な時間になるはずです。新たな「まなびば、あそびば、つくりば」のなかでも、人が最も基本とする「食べる」という時間を過ごす場から、この取り組みを始めたいと思います。

女性たちがいつか社会に戻るための場を、みんなで作りたい

ここで立ちはだかる壁が資金です。

新しい居住棟の建設事業費は11億3千万円でした。しかし、物価高や人件費の凄まじい高騰から当初の予定から3億円近く費用が膨らんでいます。

行政から補助金をいただいて居住棟を建設しましたが、全国から女性を受け入れているが故に、どこの自治体がどの程度お金を持つのか、ということの調整で毎度困難にぶつかります。満額補助が難しく、前回のクラウドファンディングを含めた寄付金を活用しても、借入が大きくなっています。

それでも、かにた婦人の村は新しい日中活動の場をつくり直したいと思います。利用者さんの「やってみたい」の声こそ、私たち支援者にとって真に大切にすべきものであり、宝物です。

また、日本の女性支援は転換期にあり、より女性たちに寄り添った支援が当たり前になっていきます。昔から体現してきたかにたの日中活動が、ここで縮小するわけにはいきません。

そこで再び、クラウドファンディングに挑戦することにしました。達成できなければ返金となるAll or Nothing形式、覚悟の挑戦です。

新たな「まなびば、あそびば、つくりば」は、女性たちが社会に戻るために必要な存在です。それを皆さまのご協力のもとに建てることで、社会とかにたをつなぐ居場所になれば、本当に嬉しく思います。

心に傷を負い、困難を抱える女性たちを元気にするために、温かいご寄付をお願いいたします。

< 目標金額 >

1,500万円

< 資金使途 >

日中活動に用いる多目的施設の建設

「食の舎」の建設資金として1,500万円を募集し、目標を超過してご寄付いただいた分は以降の施設建設のための資金として活用させていただきます。

かにたが目指す、新しいコロニーのかたち

感受性が人一倍豊かだったり、対人コミュニケーションが苦手な女性にとっては、「自己責任」や、「自助努力」が過剰に求められる現代社会に適応して生きることは、本当に難しいことです。そんな今だからこそ、かつて深津文雄牧師が目指した「コロニー」が必要なのかもしれません。

かにた婦人の村は、公費で運営されている社会福祉施設です。しかし将来的には、広い畑がある環境を活かして、パーマカルチャー(化石燃料や工業的に作られた化学肥料に依存しない、持続可能な農業)を実践し、付加価値の高い農産物の生産販売で得られる収益をシェアするなどしたいと思っています。

一般社会では自立が難しい女性たちが、お互いに助け合い、補い合う、国庫の補助から経済的に自立したコロニーの実現も、社会福祉事業としての女性支援事業の推進と並行して、夢見ていきたいと思っております。そこが、かにた婦人の村を退所する女性の、行き先の選択肢の一つになれば、深津牧師が提唱したコロニー造りが完成するのであろうと思っております。

かにた婦人の村 施設長 五十嵐逸美

寄付金控除について

本法人への寄付金は、確定申告により「寄付金控除」または「税額控除」のいずれかの有利な控除を受けられます。

*1 本法人は社会福祉法人であり、本寄付は所得税法第78条の寄付金控除の対象となります。また、税額控除に係る証明書(6福祉指指第345号 令和6年10月1日)が東京都知事から発行されましたので、租税特別措置法第四十一条の十八の三の税額控除の対象となり、寄付金控除又は税額控除のいずれかの有利な方を選択し、確定申告により寄付金又は税額のいずれかの控除を受けられます。

*2 本法人に対する寄付金は東京都の条例指定対象寄付金です。都内にお住いの方は、確定申告書を所轄の税務署へ本領収書を添付し申告することにより、所得税の他東京都の個人住民税の税制上の優遇措置(税額控除)を受けられます。

*3 本法人に対する寄付金は練馬区の条例指定対象寄付金です。練馬区にお住いの方は、確定申告書を所轄の税務署へ本領収書を添付し申告することにより、所得税の他東京都の個人住民税並びに練馬区の個人住民税の優遇措置(税額控除)を受けられます。

*4 寄付金受領証明書に記載の寄付金受領日はREADYFORから入金のある2025年6月10日とし、2025年9月中の発送を予定しております。

プロジェクトに関するご留意事項

・本ページに掲載されている写真は、写っている個人またはそのご家族から承諾を得ております。

・ 支援完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合があります。

・リターンにつきましては、プロジェクト達成後は、既にご支援いただいたコースから別のコースに変更することはできませんので、ご了承ください。

・プロジェクト達成後は、アカウント情報を変更した場合でも、ご支援時に入力したお届け先の宛名と住所は変更されません(個別にご連絡いただかない限り、原則としてご支援時に入力いただいた宛名と住所にリターン品をお送りさせていただくことになります)のでご注意ください。

・本プロジェクトのリターンのうち、【お名前掲載】に関するリターンの条件詳細については、こちらの「命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

・ご支援に関するご質問は、こちらをご覧ください。

- プロジェクト実行責任者:

- 施設長 五十嵐逸美(社会福祉法人ベテスダ奉仕女母の家 かにた婦人の村)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年3月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

「かにた婦人の村」において、入所者の日中活動施設の建設費用に充当いたします。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

日本で唯一(※)の「長期」の女性自立支援施設。 自然豊かな環境とゆったりとした時間の流れの中で、利用者一人一人が、持てる能力をその人なりに発揮し、自分らしく生活できるように支援します。 外注作業ではない、自分たちの「暮らしを作る」日中活動(農園、洗濯、パン作り、手芸、調理)に、自分で選んで参加することにより、「村づくり」に参加する喜びを感じていただきます。 利用者自らが創造する生活の中で、自己肯定感や自尊心を回復し、再び地域生活に挑戦する力をつけることを願って、「寄り添う支援」を提供します。 ※厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index_00023.html 『婦人保護事業の全体概要』, 67ページ, 婦人保護長期入所施設運営要領 より

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

ギフト

10,000円+システム利用料

入所者さんの工芸品コース

・感謝のメッセージ

・寄付金受領証明書

※寄付金受領証明書は、2025年9月までにお送りします。

・活動報告書(PDF)

・活動報告書にお名前掲載(希望者のみ)

・かにた婦人の村 オンライン見学会

※オンライン見学会は2026年3月までに実施いたします。詳細は実施の1ヶ月前を目処にご連絡いたします。

・かにた婦人の村の入所者さんがつくった工芸品

※工芸品は焼き物か手芸品のどちらかをお選びいただけます。どのような品物が届くかはお楽しみです。

- 申込数

- 82

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

1,000円+システム利用料

1,000円のご寄付

・感謝のメッセージ

・寄付金受領証明書

※寄付金受領証明書は、2025年9月までにお送りします。

・活動報告書(PDF)

・活動報告書にお名前掲載(希望者のみ)

・かにた婦人の村 オンライン見学会

※オンライン見学会は2026年3月までに実施いたします。詳細は実施の1ヶ月前を目処にご連絡いたします。

- 申込数

- 111

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

10,000円+システム利用料

入所者さんの工芸品コース

・感謝のメッセージ

・寄付金受領証明書

※寄付金受領証明書は、2025年9月までにお送りします。

・活動報告書(PDF)

・活動報告書にお名前掲載(希望者のみ)

・かにた婦人の村 オンライン見学会

※オンライン見学会は2026年3月までに実施いたします。詳細は実施の1ヶ月前を目処にご連絡いたします。

・かにた婦人の村の入所者さんがつくった工芸品

※工芸品は焼き物か手芸品のどちらかをお選びいただけます。どのような品物が届くかはお楽しみです。

- 申込数

- 82

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

1,000円+システム利用料

1,000円のご寄付

・感謝のメッセージ

・寄付金受領証明書

※寄付金受領証明書は、2025年9月までにお送りします。

・活動報告書(PDF)

・活動報告書にお名前掲載(希望者のみ)

・かにた婦人の村 オンライン見学会

※オンライン見学会は2026年3月までに実施いたします。詳細は実施の1ヶ月前を目処にご連絡いたします。

- 申込数

- 111

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年3月

プロフィール

日本で唯一(※)の「長期」の女性自立支援施設。 自然豊かな環境とゆったりとした時間の流れの中で、利用者一人一人が、持てる能力をその人なりに発揮し、自分らしく生活できるように支援します。 外注作業ではない、自分たちの「暮らしを作る」日中活動(農園、洗濯、パン作り、手芸、調理)に、自分で選んで参加することにより、「村づくり」に参加する喜びを感じていただきます。 利用者自らが創造する生活の中で、自己肯定感や自尊心を回復し、再び地域生活に挑戦する力をつけることを願って、「寄り添う支援」を提供します。 ※厚生労働省:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/kodomo_kosodate/dv/index_00023.html 『婦人保護事業の全体概要』, 67ページ, 婦人保護長期入所施設運営要領 より