支援総額

目標金額 2,200,000円

- 支援者

- 94人

- 募集終了日

- 2015年7月24日

『ゼロからやりますさかい、ちょっと待っとくれやっしゃ』

【扇子産業が抱える最大の課題】

皆さま、こんにちは!

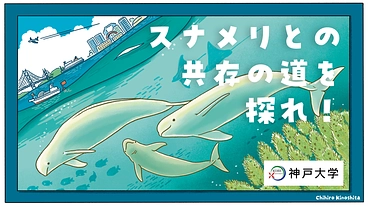

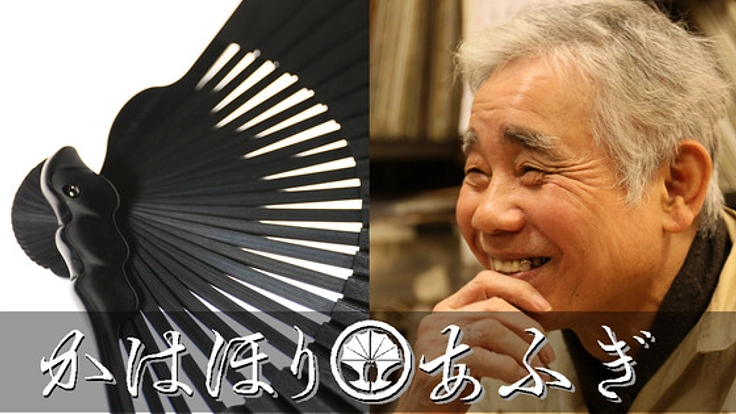

コラーニデザインの京扇子「かはほりあふぎ」の開発プロジェクトをいつも応援いただきまして、誠に有難うございます!

いよいよラストスパート!…のはずですが、前回記事の終わり方がこれまでの雰囲気と少し違う様子だったので、ご心配をおかけしていることと思います。

これまでなかにしや京扇の中西潤吉さんにインタビューを繰り返し、扇子産業が置かれている様々な危機の実情を現役の職人さんの言葉をお借りして訴えさせていただいて参りましたが、重大な危機の要因だと気付きながらも、ひとつだけ詳らかにしていないことがありました。

それは、中西さんを始めとする主として高齢の職人さんたちが抱えるもので、私が扇子産業と関わらせていただく過程で度々感じて来た一番大きな課題です。

扇子産業が共同体として互恵的に機能するための要となり、各職人が効率的に匠の技を伝えながら発展と継続を支えてきたはずの『分業体制』が、様々な意味で崩れゆく危機です。

元来、扇子産業には職人、卸、小売など様々な業態がありますが、近年はそれぞれの機能をかけもちしている場合も多くあるようにうかがえます。また、大きくは「商部」と「工部」に分かれており、ざっくり言えば「商部」は卸や小売、「工部」は職人です。

何百年もの間、職人たちが分業体制で連綿と繋いできた扇子作り。

私は、この6年間の取り組みの中で、客観的に見るとそれらはとても脆いものだと感じました。このままでは、日本で従来のような扇子が作れなくなる時が本当に間近にやってくる、そう危惧しています。

私がこれまで続けてきたインタビューやリサーチで浮き彫りになってきた「分業体制の脆弱性」の要因をまとめるとこのようになります。

(ここまで赤裸々にする必要はあるのか?とお叱りを受ける覚悟で記述します)

①多くを担う職人の高齢化と廃業の増加

②廃業に伴う相互依存関係の崩壊

③商部と工部の複雑な関係

④職人の間での責任転嫁と相互不信

中西さんの過去のインタビューでもうかがえますように、商部と工部は産業構造におけるそれぞれの役割に起因する理由から、お世辞にも仲が良いとは言えなさそうです。

中西さんの発言の中でも特に、

「『職人さんは固定で雇うもんやない』と、日本人の間で勝手に作りあげといて、それで今になって『後継者がいいひん』とか言い始めて。本当にきちんとしようとしたら組織で仕組みを拵えなあかん。そうやって次に繋げなあかん。(中略)扇子の組合でも、身分保障の問題に取り組んだり、新しい意匠ができた時には登録とかもするとかして、自分たちの産業を継続させるためのことを考えていかな駄目でしょうね。」

との言葉は切実であり、職人さんがいらっしゃらなければ成り立たない商部と、市場での商いや生活者とのコミュニケーションを委ねて来た工部が一緒になって取り組まれるべき喫緊の課題だと思われます。

そして、益々高齢化し、年々減少する工部の職人さんたちを、商部は「護ろう」とされます。職人さんたちがお仕事をしやすいように常に気を遣っておられるご様子は、度々うかがうことができました。それはとても素晴らしいことである一方で、例えば私のような外部からの新しい「チャレンジの要望」があっても、職人さんに機嫌よくお仕事をして頂くために窓口である商部で断られることも多々あるものと思われます。外からは「過度に職人さんに気を遣っている」と見えなくもありません。また、こういった事情によって、産業自体が「閉鎖的」とマイナスのイメージで受け取られる事もあるかもしれません。

また、そのように護られている職人さんたちは、ご自身たちのお仕事に一筋で、真っ直ぐでひたむきに技を極めることを何十年も続けてきた方々です。そんなご自身のお仕事に絶対的な想いをお持ちの方々が、多人数の分業の中ではどうなるのか。

例えば、複数名で仕立てた扇子商品に何か不具合が出たら、「○○が悪い」「うちは悪くない」と、ともすれば責任転嫁の応酬が繰り広げられる状況になるのだとか。

職人さんが関わる工程での分業は、効率的で生産性も高くなりますが、市場や生活者との関わりを商部に委ねることになり、また分業体制で関わった仕事に係る責任の所在を分散させ曖昧なものにしてしまうことは想像に難くありません。そして、昨今の様々な国産扇子にまつわる危機的状況が迫りくる中、商部と工部の複雑な関係も手伝って、産業として新しいことに中々チャレンジできない構造が見えてきます。

扇子産業の分業体制が崩れゆく中、布扇子がご専門の中西さんは、いつしか多くの制作工程をほとんどお独りで一旦ご自身の中に叩きこまれるようになりましたが、中西さんの動きは、扇子産業の最先端なのではないかと、私は拝察しています。

さて、勇気を振り絞って私が感じた最後の構造的な課題を皆様にお伝えすることができましたので、いよいよ「かはほりあふぎのその後」のお話に移らせていただきます。

【扇子職人の矜持と本気】

2015年11月下旬の連休最終日の夕方。

私は2日前に送られてきて丸一日かけて試用した「かはほりあふぎ」のサンプルを手に、なかにしや京扇中西さんと直談判をするために工房を訪ねました。

2日前に中西さんから送られてきた扇子を見ると、とても美しく仕立てられていて、これでようやく支援者の皆様に自信を持ってお送りできる、その時私はそう思いましたが、その後一日かけて何度も何度も開閉を繰り返していく内に、「これでは駄目だ」と思うようになります。

折りたたまれた扇面が、不自然な反発を見せていました。

「やり直しだ…」私はそう覚悟しました。

中西さんと相談し、クラウドファンディングの途中で仕様変更した柿渋の扇面。

数ヶ月前に手元に届いた1枚の柿渋扇面のサンプルは、光沢がとても美しく、扇子に仕立てたらとても見映えがよくなるであろうことは想像できましたが、その扇面の硬化があまりに強くなり過ぎていました。私は自分で扇面だけを折りたたみ、反発力を検証しましたが、まだできていないポリカーボネートの親骨を待って仕立てるまでもなく、先が開いてしまうことが懸念されました。

もっと薄く扇面に柿渋を引くことはできないのか?

そもそも、無垢の扇面と、柿渋を薄く引いた扇面、濃く引いた扇面の3種類で検証したうえで、最終扇子の仕様を決めるべきではないか?

私はそのように中西さんに何度もお願していましたが、「難しいことはなかなかできない」ということで、それが実現することはありませんでした。

しかも、とても残念なことに、この時点のコミュニケーションがうまくいかなかったために、その柿渋扇面を、今回制作する100枚程の全てに施していました。

なぜ難しいのか?

なぜこのような事が起きてしまったのか?

これまで中西さんが「かはほりあふぎを仕立ててくださる」とお伝えしてきましたが、厳密には、彼が仰るところの「染め屋はん(扇面加工)」「引き屋はん(柿渋引き)」「折り屋はん(折り加工)」という、3名の職人さんがその先にいらっしゃって、今回中西さんは彼ら紙扇子に携わられる複数名の職人さんをまとめて扇子を仕立てる役割を担って頂いていたのです。

つまり、今回は、中西さんは彼ら複数の職人さんのお仕事を、マネジメントする立場にあったのです。複数の職人さんと中西さんの間で、今回の「新しい扇子作り」の試みについて、うまく情報共有や目的の共有ができていないことがうかがえました。

私は、目の前で不自然に開いたかはほりあふぎを見つめながら「原因はわからんですな」と仰る中西さんに、再度お願いしました。

「もう一度、何も施していない扇面と、薄く柿渋を引いた扇面で、検証してから仕立てて頂けませんか?」

すると、中西さんはこう言われました。

「乙井さんの言われることは、ようわかります。けど、はっきり言うて、それは無理ですわ!」

さらに中西さんはこう続けます。

「私たちが自分で云うのもなんですけど(職人は)『閉鎖的』なんです。」

私の想いは伝わらないのか…。

閉鎖的な枠組みの中で、職人の皆さんが代々護ってきた大切なもの。

それを護れなくなる未来が、私には観えています。

だから、こうやって真剣になっているのです。

一つの扇子の取り組みが、この大変な危機を訴えるためのひとつの契機となるかもしれないのです。私は、そのことをこの目の前にいらっしゃる一人の職人さんに共有いただきたい、そう願いました。

私たちのちっぽけなひとつの挑戦が、誰かの心に届いて未来を切り拓く可能性を生み出すかもしれないのです。

その後も、中西さんと「扇面」と「仕立て」についての度重なる重苦しいやり取りが続いていきました…。

しかし、大変有り難いことに、その日は最終的には中西さんも私の意向を了解いただいて再度の仕立てに取り組んで下さることをお約束頂き、笑顔でお別れしました。

「ひとつずつ(課題を)潰していくしかないですわな」

中西さんは、そのように仰るようになっていました。

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

それから10日ほどして、私は中西さんにお電話しました。

「乙井さん、なんでかようわかりませんけど、そのままの扇面でも、重石できつく折り目を付けても、上手いこと行きませんでしたわ。それから、職人さんも折りが悪いとか、要が悪いんやとか、骨が悪いんやとか、それぞれ言い始めて…」

中西さんのお話でも、宮脇賣扇庵さんとのお話でもこのようなことを聞いたことがあります。

扇子に使われる和紙も竹も、また和紙に使われる染料や柿渋も、自然のものを使っているものは均質ではないので、質を合わせるのが難しいのだと。

それにしても、職人さんの間での責任の擦り合いのような事は、日常茶飯事なのかもしれませんね(苦笑)。

中西さんは、お電話の中で、何度もこう繰り返しました。

「扇面も、柿渋も、もうゼロからやりますさかい、ちょっと待っとくれやっしゃ。」

私はお電話の向こうの中西潤吉さんの力強い京ことばから、職人の矜持と本気を感じました。

そして、これまでどこかもやもやしていた気持ちが、すーっと晴れていきました。

永い間、私の潜在意識はこの瞬間を待っていたのだと思います。

中西さんと本気でぶつかり合って本当によかった、そう思いました。

本気を引き出し合えるような関係の中で行われるやり取りや仕事は、生きている実感を最も味わえるもののひとつだと思います。

かはほりあふぎの完成はまだもう少し先ですが、本気を出して下さる方のお仕事を私は信じたいと思います。

ここまできたら、いつも私から頻繁に入れている確認のお電話の回数は減っていくのでしょう(笑)。中西さんからのお電話を楽しみにお待ちしたいと思います。

いよいよ本プロジェクトもラストスパートです!

皆さま、是非一緒に中西潤吉さんと扇子職人さんたちを応援してください!

かはほりあふぎを成功させるために、どうか宜しくお願いいたします!!

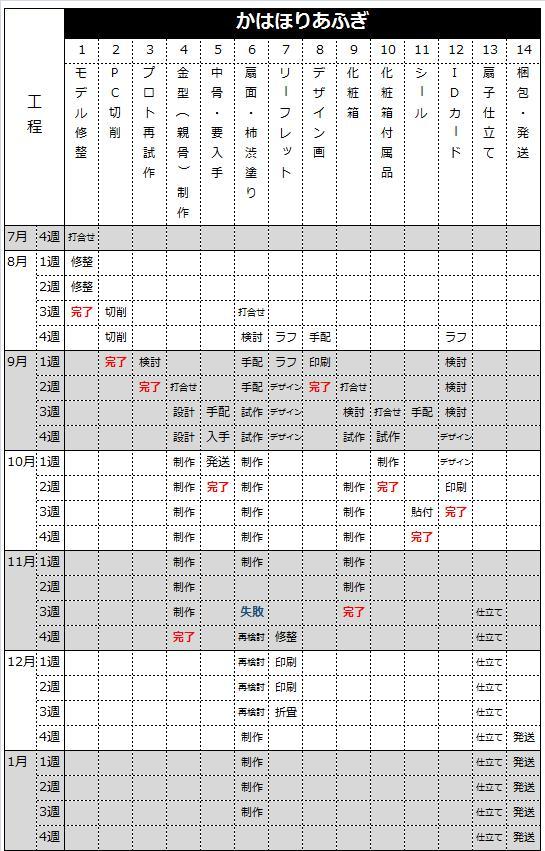

【今後のスケジュール】

かはほりあふぎのスケジュールが下記の様に更新されましたので、ご報告させていただきます。多くの方々への発送が、年を越してしまいまして誠に申し訳ありません…。

この度も、お読み頂きまして、誠にありがとうございました。

リターン

3,000円

①教授のコンセプトデザイン画カード

②うんちく満載リーフレット

③感謝の気持ちを込めた御礼メール

- 申込数

- 4

- 在庫数

- 制限なし

12,000円

①なかにしや京扇謹製 国産扇子1本

②扇子うんちく満載リーフレット

③感謝の気持ちを込めた御礼メール

- 申込数

- 8

- 在庫数

- 22

3,000円

①教授のコンセプトデザイン画カード

②うんちく満載リーフレット

③感謝の気持ちを込めた御礼メール

- 申込数

- 4

- 在庫数

- 制限なし

12,000円

①なかにしや京扇謹製 国産扇子1本

②扇子うんちく満載リーフレット

③感謝の気持ちを込めた御礼メール

- 申込数

- 8

- 在庫数

- 22

済生会川口乳児院|子どもたちに安心と愛を。46年ぶり施設建て替えへ

- 現在

- 13,242,000円

- 寄付者

- 670人

- 残り

- 22日

天草への情熱が生む | フィカス(無花果)が香る芳醇なクラフトジン

- 現在

- 710,000円

- 支援者

- 25人

- 残り

- 51日

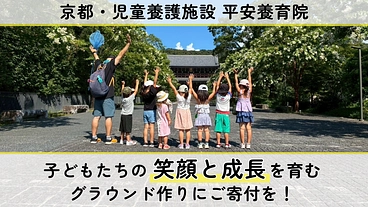

児童養護施設平安養育院|子どもたちの「もっと遊びたい!」を叶えたい

- 現在

- 8,945,000円

- 寄付者

- 139人

- 残り

- 8日

Kansaiわんスリーサポーター!~盲導犬の育成にご支援を~

- 総計

- 60人

絹の文化を紡ぎませんか?-シルクの映画〈劇場公開プロジェクト〉-

- 現在

- 1,900,000円

- 支援者

- 62人

- 残り

- 41日

梅猫サポーター募集中!京都どうぶつあいごの会の活動にご支援下さい。

- 総計

- 20人

「合う肌着がない」難病の娘に笑顔を!家族で開発、超細身キッズ肌着

- 現在

- 1,545,000円

- 支援者

- 231人

- 残り

- 18日