支援総額

目標金額 300,000円

- 支援者

- 58人

- 募集終了日

- 2020年6月11日

今後の日本の生産者、消費者を救う自然栽培「半夏生米」にご支援を!

#地域文化

- 総計

- 56人

子どもたちに森の恵みを|おもちゃ美術館”一口館長”大募集!

#地域文化

- 総計

- 15人

福祉と地域をつなぐ新たな形「奈良ブランドいちご」を作るプロジェクト

#地域文化

- 現在

- 9,000円

- 支援者

- 3人

- 残り

- 28日

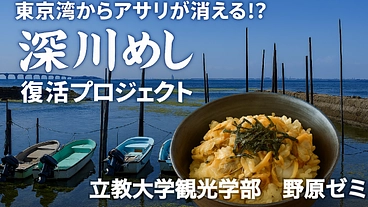

東京湾からアサリが消える!?深川めし復活プロジェクト

#地域文化

- 現在

- 4,000円

- 支援者

- 2人

- 残り

- 24日

当別町の豊かな森から、ギャニオンがつくる北海道産メープルを世界へ!

#地域文化

- 総計

- 0人

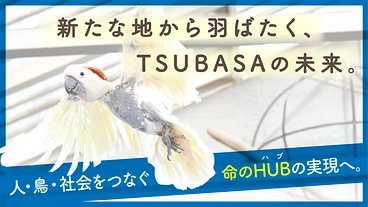

TSUBASA|次の空へ羽ばたく居場所。新拠点への移転にご支援を!

#地域文化

- 現在

- 3,545,000円

- 寄付者

- 202人

- 残り

- 54日

保健所に収容される小さな命一緒に守りませんか?倉敷猫まもり隊!

#地域文化

- 総計

- 50人

プロジェクト本文

終了報告を読む

おかげ様で早くも9日で目標金額を達成する事ができました!

39名の支援者の皆様、記事をシェアしてくださった皆様、ご協力ありがとうございます。

おかげ様で今までお会いした事がなくても、同じ志を持つ仲間に出会い、ご支援頂いたりして、

今回のクラウドファンディングに挑戦して本当に良かったと思っています

この度、次の目標である「ネクストゴール」を設定し、挑戦を続けることにいたしました。

ネクストゴールは、国産材ハープ出張体験グループレッスンに使用する、

国産材ハープ3台分の本体と、持ち運び用のハープケース3つ分の製作です。

国産材ハープを使ったグループレッスンは、長い間の私の夢でもありました。

本格的にレッスンを行えるのはコロナ収束後となると思いますが、

自然豊かな里山で、ハープの材料となる木々に囲まれた環境の中、

ハープのレッスンと自然ガイドを楽しんでいただく事ができたら素敵だと思っています。

製作予定の上の写真の15弦ハープは私が設計し、スギとヒノキを使用して杉インテリア木工館の

簡単すぎ木工塾で製作したものです。

とても軽くて柔らかい音がします。

今回は杉インテリア木工館のスタッフの皆様に製作を依頼いたします。

ケースは、私の設計した国産材ハープに合わせた大きさで

埼玉県幸手市の楽器ケースメーカー、タカベ株式会社様に1つオーダーメイド済なので、

再度オーダーいたします。

目標金額は30万円をプラスして60万円に設定いたします。

内訳は以下です。

ハープ本体製作費 50,000円 × 3台 = 150,000

ハープケース製作費 33,000 × 3個 = 99,000

追加リターン購入費 11,400円

手数料+税 39,600円

合計 300,000円

最初のゴールは達成済なので、ネクストゴールを達成できなかったとしても、

集まった金額から手数料と税を差し引いた金額が私の手元に参ります。

追加で集まった金額で作れる台数のハープとケースを製作し、

残金が出た場合は、チューニングキー、チューニングピン、弦などの、

ハープの部品代として使わせていただきます。

新しいリターンも順次追加していきます。

引き続きご支援、応援どうぞよろしくお願いいたいます。

▼自己紹介

ページをご覧くださいました皆様、こんにちは!

日本の木でハープを作り奏でる”森のハープ弾き”こと阿久津瞳です。

「失われし森と人との絆を再び結ぶこと」を人生のテーマにしており、

日本の木でハープを自作したり、伝統工芸士とコラボしたハープを作ったり、

それらのハープを使って演奏活動も行っています。

現在、宇都宮大学大学院 地域創生科学研究科の修士課程で、山と人との関係を研究している大学院生でもあります。

▼プロジェクトを立ち上げたきっかけ

国産材ハープを製作販売することで、国産材の需要と関心を高めることを目標とし、

たくさんの方のご協力のもと、ハープ製作活動してきました。

前回のReady forでのクラウドファンディングにご協力くださった皆様、本当にありがとうございます。

この度、宇都宮の家具工房「クロサキ工芸」の指物の伝統工芸士の職人さんととコラボし、

指物の技術を用いて、接合部に釘やダボを一切使わず、ほぞ組みだけで製作したハープが5台完成いたしました。

上の動画が、今回の5台のハープとほぼ同じ設計の試作ハープによる演奏です。

見た目が美しいことはもちろん、

残響音が長く、美しい音色のハープとなりました。

私が国産材でハープを作り奏でるのは、日本の森の現状について、

少しでもたくさんの方に知っていただくきっかけになって欲しいという思いを持っているからです。

このハープを手にする方にも、国産材でハープを作る意義を知っていただき、

その音色を奏でる時、日本の森について思いを馳せ、

人に聴かせてあげるときに、日本の木でできたハープについてお話いただけたら嬉しいと思っています。

そのためには、国産材ハープのストーリーをご紹介するパンフレットの作成が不可欠です。

しかし、新型コロナウイルスの流行により、演奏依頼が全てなくなってしまい、

通常の対面レッスンをすることも難しくなってしまいました。

そのため、職人さんからハープを買い取るだけで精一杯で、

国産材ハープのストーリーを書いた冊子を作る資金的余裕がなくなってしまいました。

そこで、ぜひ皆様のご協力をいただきたく、クラウドファンディングに挑戦することにいたしました。

▼プロジェクトの内容

このプロジェクトで製作するものは以下の3つです。

国産材ハープ製作のストーリーを紹介する8ページの冊子、

クロサキ工芸の伝統工芸士とコラボしたハープを紹介するフライヤー1枚

今後製作していく、スギやヒノキで作るハープを紹介するフライヤー1枚

デザインは、私が栃木県県民の森に勤めていた時の同僚であり、デザイナーでもある

パノラマファクトリーの阿久津隆氏に依頼いたします。

ハープ製作に関わってきたクロサキ工芸の職人さんとも、杉インテリア木工館の方ともご縁があるため、

私や国産材ハープ製作者の皆様の思いもご理解いただける方です。

お顔は謎にしておく主義ということで、ご本人のプロフィールイラストです。

冊子に載せるハープ等の写真撮影は、栃木県芳賀郡市貝町の地域おこし協力隊であり、

フォトグラファーの柴美幸さんに依頼いたします。

3年前に私のプロフィール写真を撮影してくださり、

ナウシカの「その者青き衣を纏いて金色の野に降り立つべし」を

見事に田んぼで再現してくださった凄腕のカメラマンさんです。

お二人の力で、素敵なパンフレットが出来上がること間違い無しです。

▼プロジェクトの展望・ビジョン

冊子に載せる予定の、私が国産材ハープを作る理由について書きました。

原生林、二次林、人工林

ハープの材料である木は森で育ちます。まずは、日本の森林について説明します。

森林の分類方法はいろいろありますが、その成り立ちに注目して分けると、

「原生林(一次林)、二次林、人工林」の3種に大別されます。

『原生林(一次林)』とは、全く人の手が入っていない森林

屋久島や知床、白神山地などがそれにあたります。

『二次林』とは、原生林が伐採や山火事などによって破壊されたあと、自然または人為的に再生した林です。

雑木林(薪炭林)などはこれにあたります。

『人工林』とは、人が植えて、育てた森林です。

日本の人工林で植えられる種類は主に、スギ、ヒノキ、カラマツなどです。

次に、森林のうち、人間と密接な関係にある雑木林(薪炭林)と 人工林について取り上げます。

雑木林(薪炭林)

雑木林(薪炭林)はかつて人々の生活や仕事に欠かせない燃料、肥料、素材の供給源でした。農用林、里山林などと呼ばれることもあります。

上の写真は現在も手入れがされている雑木林、宇都宮市の長岡樹林地です。

薪や炭にするための木材、鎌や鍬 などの農機具の柄にする木材、腐葉土にするための葉、タラの芽やコシアブラなどの山菜やキノコ、木の実などの食材、 センブリやゲンノショウコといった薬草、生活や仕事に必要なものの大部分を、この雑木林から得ていました。

切り株からは ひこばえ が生え、20~30年周期で伐採と再生を繰り返すことのできる、持続的に利用可能な森でした。

よく手入れされ、適度に光の入る森は、様々な植物や昆虫や小動物たちの住処となっていました。

しかし、燃料革命により、石油や石炭といった化石燃料が普及し、 雑木林はエネルギー供給源としての役割を失いました。

プラスチックなど新素材の普及により、生活に必要なあらゆる材料 を雑木林から得ることをしなくなりました。

化学肥料の普及により、落ち葉を集めて腐葉土を作ることも無くなりました。

その結果、雑木林は定期的な伐採、間伐や下草刈り、落ち葉かきなど の手入れがされなくなり、荒れ放題になってしまいました。

具体的には、上の写真のように、低木やアズマネザサなどのササがびっしりと生え、 地表に光が当たらなくなってしまうのです。まるで森が窒息しそうな 状態です。

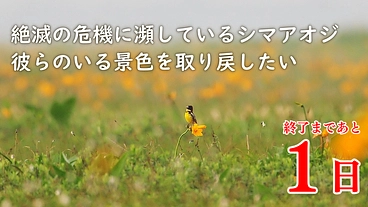

明るい雑木林に住んでいた生き物たちは、環境の変化から生きていけ なくなり、絶滅あるいは絶滅危惧種となってしまいました。

このような荒れた暗い森が増え、動物の領域と人間の領域が不明瞭に なり、イノシシやサル、シカといった野生動物たちが人里に頻繁に出没するようになり、農業にも大きな損害を与えています。

人工林

人工林とは、人が植えて、育てた森林です。日本では、戦後に拡大造林という国の政策がありました。戦後の経済 発展に伴い増大した木材需要に応えるため、戦時中や戦後復興のために伐採された跡地や、利用がされなくなっ た雑木林、時には原生林を切り開いてまで、スギ、ヒノキ、カラマツなどの針葉樹を中心に、全国的に植えられました。

しかしその後、安価な外国産材の輸入の開始、国産材の価格の低迷、人件費の高騰等の様々な要因により、 本来人工林の管理に必要な下刈り、間伐、といった手入れがされなくなり、まるでもやしのようにヒョロ ヒョロになった人工林や、光が入らず、下草も生えないような荒れ放題になった人工林が、全国各地に広がっています。

上の写真は荒れた人工林です。(写真提供:大久保達弘教授)

下刈り、間伐といった手入れを適切な方法で行えば、人工林は良質な木材を生産できるだけでなく、

地表まで程よく光が届き、多種多様な動植物が暮らせる環境となります。 人工林の生育に向いていない土地は、その土地に元々あった森の姿に戻していくなどの対応も必要になるでしょう。

上の写真はよく手入れされた人工林です。(写真提供:大久保達弘教授)

森を守る意味

「木を伐ることは悪いことだ」という風潮が世間では強いですが、「森を守る」というのは一概に木を伐らないで手を加えない事だけではありません。

確かに青森県の白神山地など、人がなるべく手を加えず保護しなければならない森はありますが、

ナラ・クヌギなど薪になる木が中心の里山林(雑木林、薪炭林)や、スギ・ヒノキを植林した人工林は、人が定期的に間伐などの手入れをしたり、持続可能な管理をしつつ利用し、伐採後は再び植林するというサイクルを回すことが不可欠です。

人が手を加える事で森に光が入り、地表に植物が生えたり、昆虫が集まって来たりして、生物多様性が上がり、環境にも良い影響を与えるのです。

「森を守る」目的は「人間社会を守る」ことです。森を始め、自然を蔑ろにすると、めぐりめぐって自然災害等で必ず人間社会が不利益を被ることになるからです。

森の価値を高めるために

近年、国産材の価格が低迷し、森林を手入れする資金がまわらず、その結果、荒れた森が全国的に増えています。

価値を生み出さない森は誰も手入れしませんし、見向きもしません。その結果、所有者不明の森林が増え、森林の有効利用のための大きな障害になっています。

日本の木は余っているのにも関わらず、大量の木材が輸入されています。

これは外国産の材は価格が安かったり、均一な品質の木材を大量のロットで対応でき、安定して供給されるというメリットがあるからです。

しかし、発展途上国から輸入した木材は現地の環境を破壊して生産されている場合もありますし、

計画的に生産されていたとしても、輸送の段階でたくさんのCO2を消費し、環境の面では良いとは言えません。

国産材を使いたいなと思う方が増え、国産材の使用量が上がれば、国産材の価格が上がり、森林を手入れする資金が生まれ、荒れている日本の森が豊かになるのです。

もちろん、木材生産の際には、山を荒らさないような伐採方法で、持続可能な森林管理をすることが不可欠です。

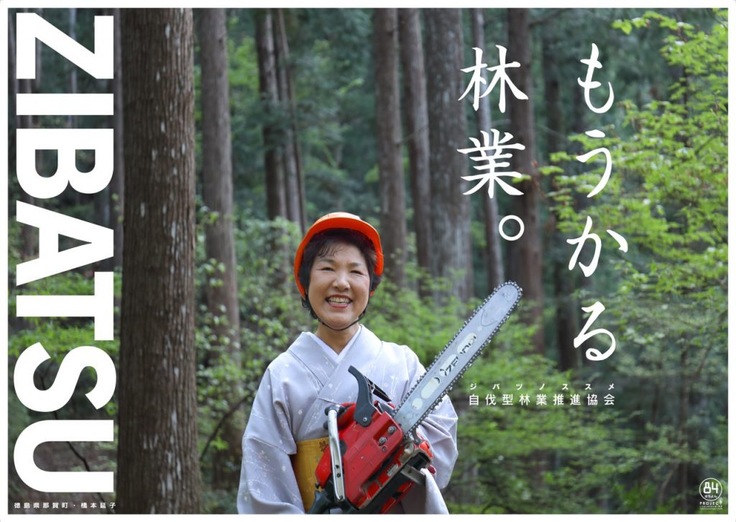

近年は皆伐をせず、多間伐材施業を繰り返す自伐型林業という森林経営も注目されています。

リンク先はこちら https://zibatsu.jp/

しかし、上記のような日本の森林の現状について、一体どれだけの人が理解しているでしょうか?

日本において、森林が国土の7割を占めているにもかかわらず、国民の森林への関心はそれほど高いとは言えません。

まずはたくさんの人に、日本の森の現状について知っていただくことが重要です。

ハープという楽器の魅力

森の話が長くなりましたが、ハープについてお話ししたいと思います。

ハープという楽器は狩猟の弓が起源だそうです。エジプトの壁画にも描かれている、とても歴史が古い楽器です。

グランドハープやアイリッシュハープ、クロマチックハープなど、いろいろな種類がありますが、「ハープ」と呼ばれるのは響板に対して弦が垂直に張ってある楽器です。

神話や物語などにも出てきて、なんだか幻想的なイメージがありますよね。妖精が奏でていたり。癒しを与える印象があります。楽器の形もとても美しい素敵な楽器です。

実際私も、ハープの素敵な音色と形に魅かれました。

初心者がハープに挑戦する際には、最初から安定した音程が出るのも魅力です。

ハープは、最初の調弦さえしっかりしていれば、その弦を弾けばその音が出るので、弾き方によって音程が不安定になることはありません。

また、私が弾いているレバーハープや小型ハープなどは、弦が「ドレミファソラシド」の順に並んでいるので、ピアノが弾ける方なら、すぐに簡単なメロディは奏でられてしまいます。

スムーズな指遣いを身に付けるまではもちろん練習は必要ですが、ハープは大人になってから始めても十分素敵に奏でられるようになる楽器なのです。

楽器用木材の現状

ギター用材として従来用いられてきたマホガニーやローズウッド、民族楽器の笛やバイオリンの指板に使われる黒檀、バイオリンの弓に使われるフェルナンブコなどは現在、絶滅の恐れがあるとして、ワシントン条約の管理によって使用が難しい状況になってきています。

外国の絶滅危惧の樹木を保護し、人々が楽器の演奏を楽しんでいくために、資源量が十分にある、新たな楽器用材が必要とされています。

私が国産材でハープを作る理由

写真の手前は宇都宮の家具工房「クロサキ工芸」の伝統工芸士の職人さんとコラボしたハープ、

奥が喜連川の杉インテリア木工館で自作した国産材ハープです。

どちらも大変素晴らしい音色です。

国産材ハープには、雑木林に生えている、ケヤキ、クリ、トチノキ 、ヤマザクラ 、イタヤカエデ 、人工林に生えている、スギ、ヒノキなど、日本で生まれ育った木々を使っています。

日本で生まれた方が、同じく日本で生まれ育った木でできたハープを奏でたら、なんだか力を貸してくれる気がしませんか?

今は15弦の小さなハープを作っていますが、いずれ、より大きいハープの製作販売もしていきたいと思っています。

私は、とても素敵な楽器であるハープを国産材で作り、奏で、多くの方に届けることで

たくさんの方が、日本の森林や木について愛着をもったり、国産材を使うという事に興味を持つきっかけになってほしいと思っています。

森林整備活動に参加してみよう、木製品を買うときには国産材でできたものを選ぼう、家を建てるときは国産材を使おう、という風に、生活の中の選択に、少しでも変化を起こせたら幸いです。

結果的に、国産材のハープを作ることが、日本の森を豊かにすることにつながったら、とっても素敵なことだなと思っています。

▼プロジェクトの展望・ビジョン

本プロジェクトはAll or Nothing 方式となります。

支援総額が目標金額に1円でも満たない場合、全額支援者に返金される方式です。

支援金が目標金額を超えたプロジェクトのみが成立し、手数料を引いた金額が実行者である私に支払われます。

国産材ハープ製作のストーリーを紹介する8ページの冊子、

クロサキ工芸の伝統工芸士とコラボしたハープを紹介するフライヤー1枚

今後製作していく、スギやヒノキで作るハープを紹介するフライヤー1枚

以上の製作費、撮影費、印刷費、送料や、リターン品の購入費、

クラウドファンディング会社のReady for様にお支払する手数料、早期振り込み手数料等に使わせていただきます。

パンフレットが出来上がりましたら、

クラウドファンディングにご協力くださった皆様に郵送、またはデータをお送りいたします。

そして、国産材ハープを販売する時に必ず付録として付けさせたいただきます。

今回製作する国産材ハープのパンフレットによって、

少しでも多く、日本の森や国産材ハープに関心を持つ方が増えますよう願っています。

森のハープ弾き 阿久津 瞳

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

・プロジェクトの終了要項

製作物

国産材ハープのパンフレット、フライヤー2種

製作完了予定日

2020年7月31日

製作個数

国産材ハープのパンフレット200冊、フライヤー2種各200枚

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

栃木県芳賀郡芳賀町生まれ。森林インストラクター。 2011年 宇都宮大学農学部森林科学科を首席で卒業。 2022年 宇都宮大学大学院地域創生科学研究科 社会デザイン科学専攻 コミュニティデザイン学プログラム 修了。 大学卒業後3年間、自然ガイドとして働きつつハープを習い、 その後アイルランドに渡り1年間アイリッシュハープを学ぶ。 宇都宮市でハープ教室「竪琴教室 林音」を主宰。 日本の森は現在、使われないことによって荒れている現状があるため、 日本の木の魅力を広めるべく、国産材ハープ「森の竪琴」の企画販売、演奏活動を行う。 人と自然とのご縁をつむぐ、株式会社つむぎ代表取締役。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

1,000円

【パンフレットのPDFデータ&お礼のメッセージ】

e-mail、SNSのダイレクトメッセージ機能などで、パンフレットのPDFデータと、お礼のメッセージをお送りいたします♪

- 申込数

- 14

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2020年8月

3,000円

【完成したパンフレットとお礼のお手紙】

印刷したパンフレットとお礼のお手紙をお送りします。

- 申込数

- 8

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2020年8月

1,000円

【パンフレットのPDFデータ&お礼のメッセージ】

e-mail、SNSのダイレクトメッセージ機能などで、パンフレットのPDFデータと、お礼のメッセージをお送りいたします♪

- 申込数

- 14

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2020年8月

3,000円

【完成したパンフレットとお礼のお手紙】

印刷したパンフレットとお礼のお手紙をお送りします。

- 申込数

- 8

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2020年8月

プロフィール

栃木県芳賀郡芳賀町生まれ。森林インストラクター。 2011年 宇都宮大学農学部森林科学科を首席で卒業。 2022年 宇都宮大学大学院地域創生科学研究科 社会デザイン科学専攻 コミュニティデザイン学プログラム 修了。 大学卒業後3年間、自然ガイドとして働きつつハープを習い、 その後アイルランドに渡り1年間アイリッシュハープを学ぶ。 宇都宮市でハープ教室「竪琴教室 林音」を主宰。 日本の森は現在、使われないことによって荒れている現状があるため、 日本の木の魅力を広めるべく、国産材ハープ「森の竪琴」の企画販売、演奏活動を行う。 人と自然とのご縁をつむぐ、株式会社つむぎ代表取締役。