支援総額

目標金額 10,000,000円

- 支援者

- 1,180人

- 募集終了日

- 2025年8月20日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,265,000円

- 寄付者

- 2,838人

- 残り

- 30日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

#ものづくり

- 現在

- 216,654,000円

- 支援者

- 12,278人

- 残り

- 30日

聖武天皇が建立し日本武尊を祀る礒崎神社本殿の修復にご支援ください!

#地域文化

- 現在

- 660,000円

- 支援者

- 115人

- 残り

- 1日

坂本龍馬ゆかりの御神木、倒壊。京都・武信稲荷神社「希望の再建」へ

#地域文化

- 現在

- 6,415,000円

- 支援者

- 336人

- 残り

- 47日

1頭1頭と向き合い続けるために。引退馬たちに安心安全な新厩舎建設へ

#観光

- 現在

- 73,860,000円

- 支援者

- 6,376人

- 残り

- 33日

久賀島の歴史を後世に語り伝えたい・潜伏キリシタン資料館サポーター

#地域文化

- 総計

- 4人

「防衛技術博物館を創る会」のマンスリーサポーターを募集します!

#地域文化

- 総計

- 530人

プロジェクト本文

第二目標達成の御礼

本日8月18日、1001人目の方からのご支援により、第二目標としていた2,000万円を達成いたしました。

皆様のあたたかいご支援に心より感謝申し上げます。

刀剣の素性が確定しない状態でのクラウドファンディングとなり、計画段階からどれだけの応援をいただけるだろうかと常に心配しておりました。しかし、皆様からの想いのこもった応援のメッセージを拝見するなかで、全く新しいご縁が生まれ、また、以前お参りくださっていたり、幼少期のご家族との思い出の中に当社の景色をお持ちの方々と再びご縁が結ばれたりと、多くの方々に応援いただいていることに、日々感謝の念を深めております。

第一目標達成により刀剣3振の修復が可能となり、第二目標達成により収蔵庫の新設が可能となりました。10月より修復研磨を進めてまいりますが、約60年前にこれらの刀剣が行方不明になって錆び付いてしまったような出来事が再び起こらないよう、未来へと確実に歴史を紡いでいきたいと考えております。

クラウドファンディングは8月20日(水)23時で終了となります。新たな目標は設定致しませんが、少しでも刀剣を良い状態で後世に引き継いでいけるよう、最後まで挑戦を続けてまいります。第二目標額を超える分のご支援は、刀剣を含む所蔵文化財を適切に管理する場を整えるとともに、展示設備の導入や他の文化財の修復・調査を進めるための費用として、大切に活用させていただきます。

最終日まで残り2日。私たち自身も期待と不安が相まった高揚感を感じながら、皆様とともに挑戦を続けてまいります。どうか最後まで、あたたかいご支援と応援を何卒よろしくお願いいたします。

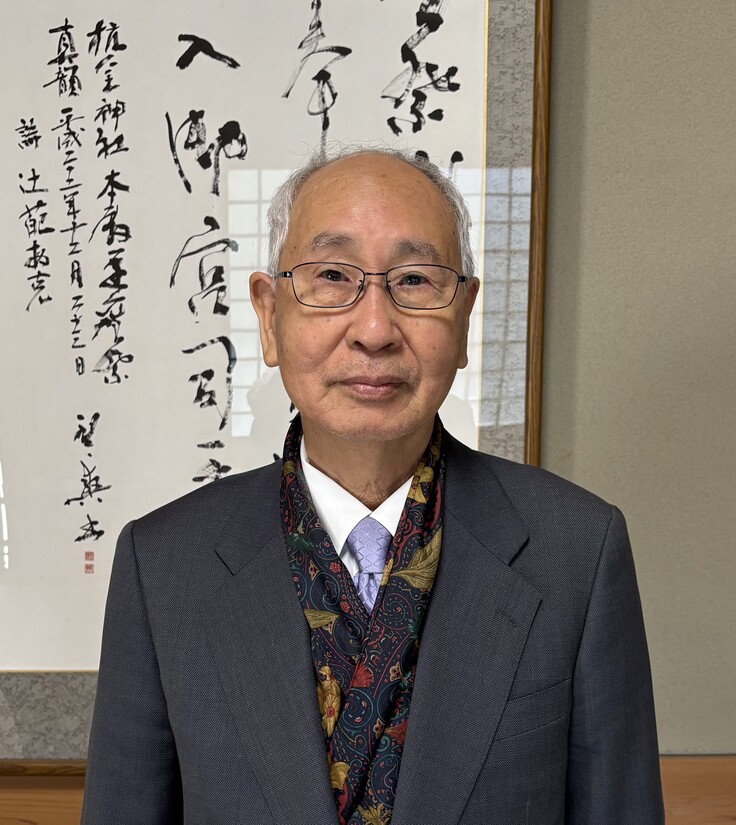

杭全神社 禰宜 藤江寛司

| 目次 | |

|

01:発見までの道のり |

04:奥深く謎多き「平野郷町」 |

| 02:プロジェクトの内容 | 05:禰宜からご挨拶 |

| 03:杭全神社について | 06:応援メッセージ |

発見までの道のり

4年前、杭全神社の禰宜となった私、藤江寛司は、境内にある「宝蔵」 と呼ばれる江戸中期建造の土倉を整理していました。

神職にとって、奉仕するお宮について知ることはとても重要です。婿入りし、杭全神社や平野という地域に関して何も知らない状態からスタートした私は、まずは倉庫や蔵の中にある全ての資料や什物を整理し、その内容をひも解きたいと考えたのです。

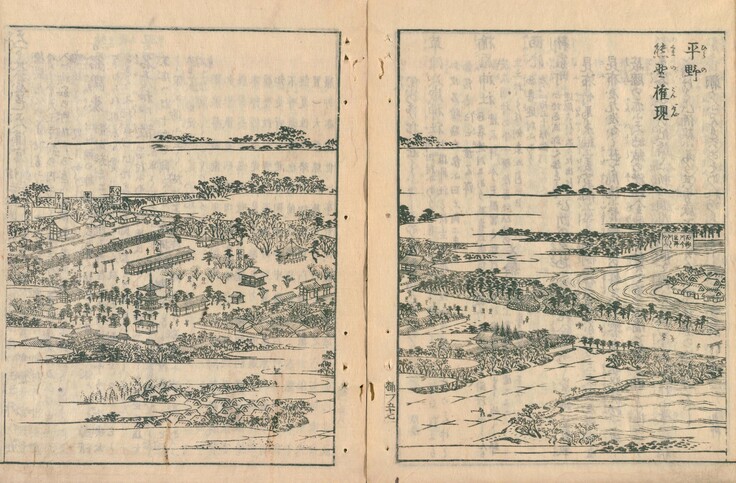

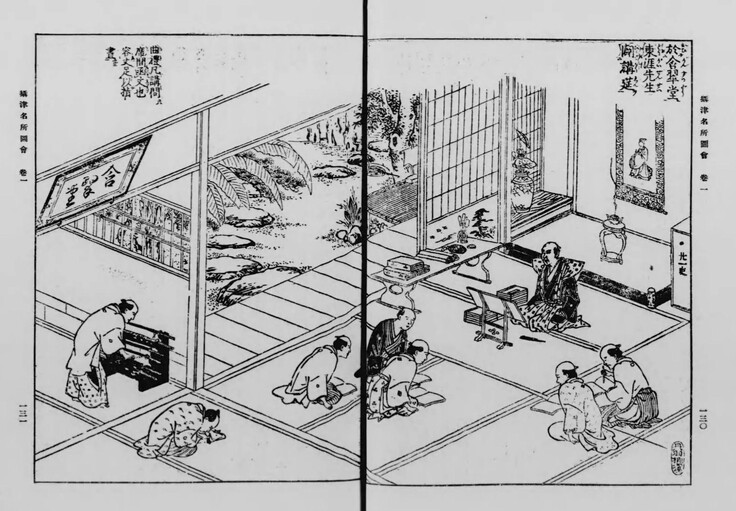

(国立国会図書館デジタルコレクションより)

膨大な所蔵物を少しずつ整理していたある日、蔵の奥から無造作にまとめられた刀剣が出てきました。神社に収められている刀剣については、以前より「戦時中の供出により古い物は残っていない」と聞いていたこともあり、蔵の隅で埃をかぶった刀剣を見つけたところで、それが重要なものであるとは思いませんでした。

手続きの煩雑さから処分も頭をよぎりましたが、念のため地域の刀剣に詳しい方に見ていただくことに。するとその刀剣が、貴重なものである可能性を指摘されたのです。

その後、改めて刀剣の専門家である原田一敏東京藝術大学名誉教授にご検分いただく機会にめぐまれました。その結果、8本のうち1本は、平安時代の刀匠「国永」の作である可能性が極めて高いということがわかりました。

上記を含め、特に価値があるとされたのは以下の3本です。

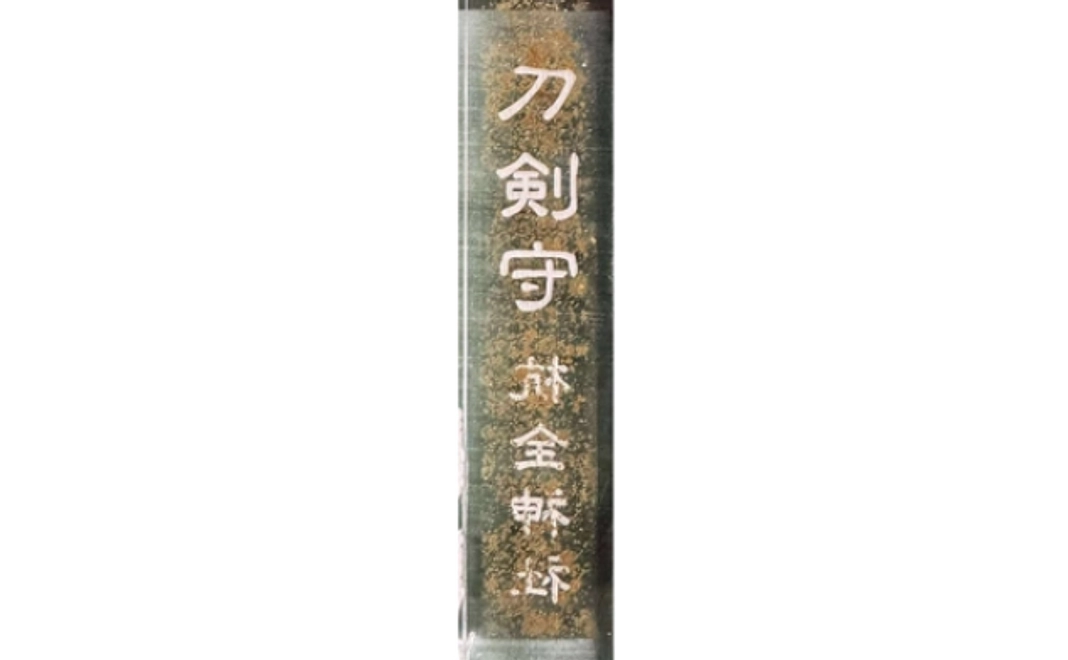

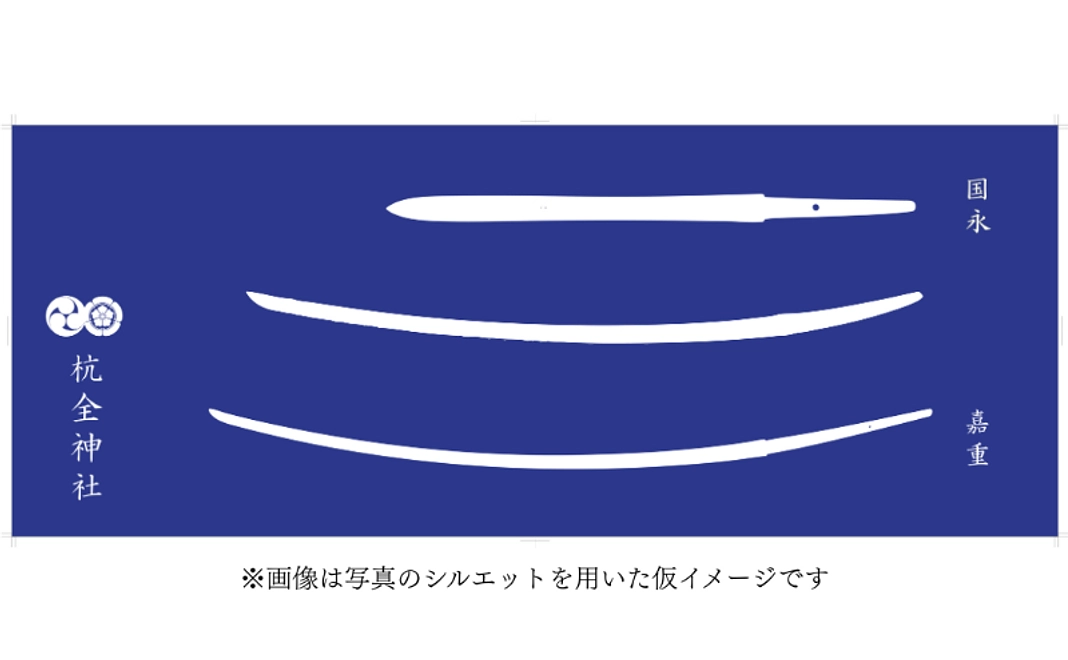

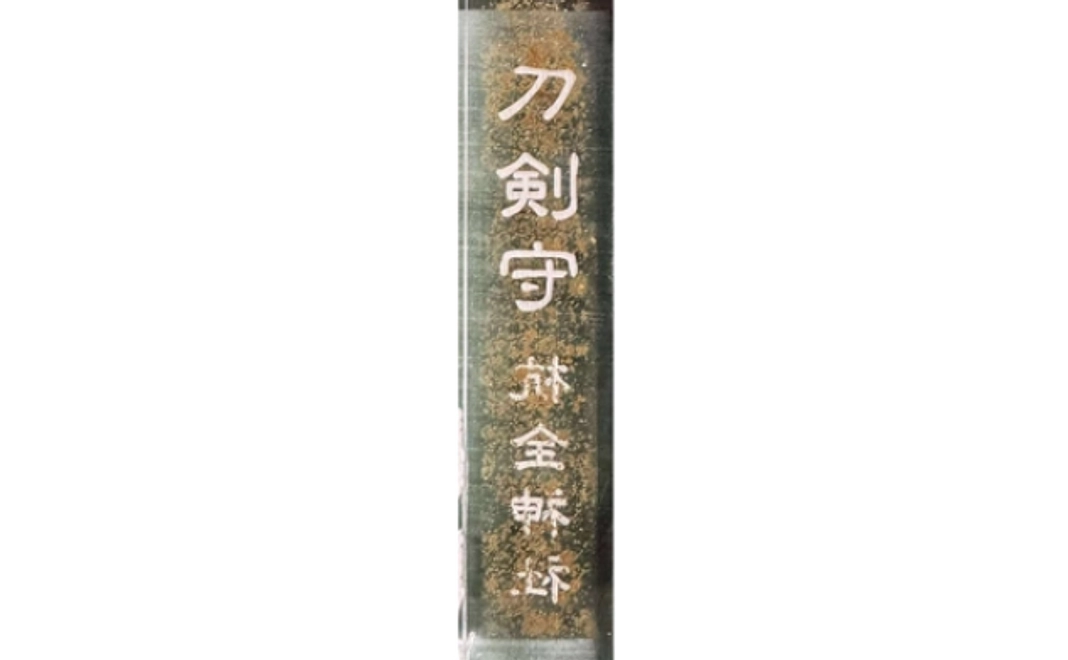

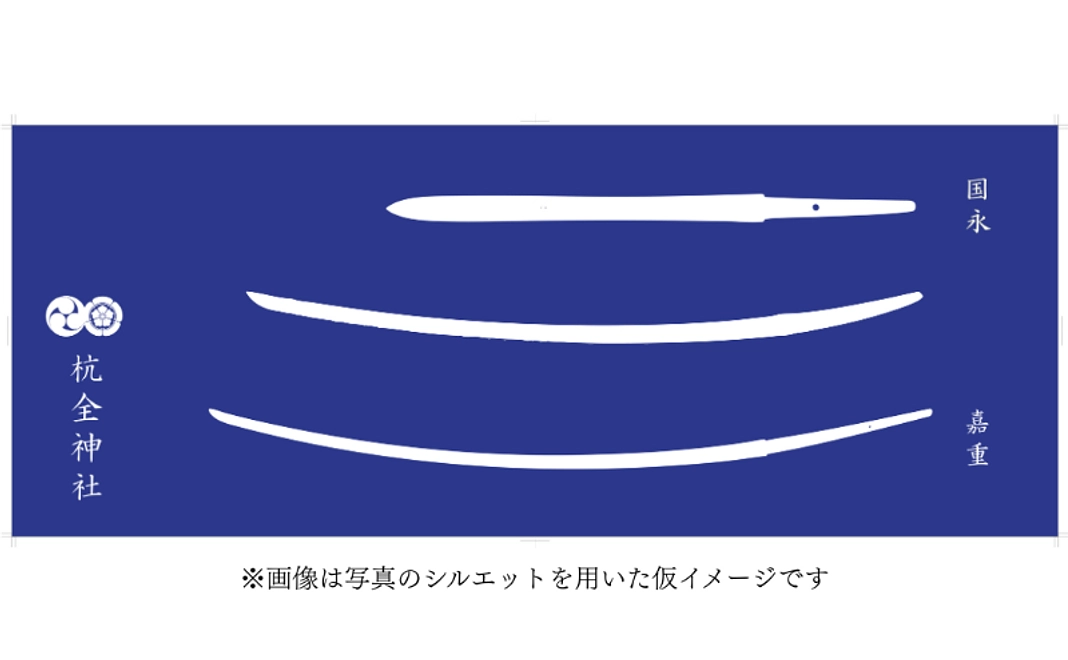

① 剣 26.4cm 銘「国永」

原田一敏(東京藝術大学名誉教授)コメント:

平安末期山城国の刀匠、五条国永のものと考えられる。研がなければ断定はできないので、修復が望まれる。

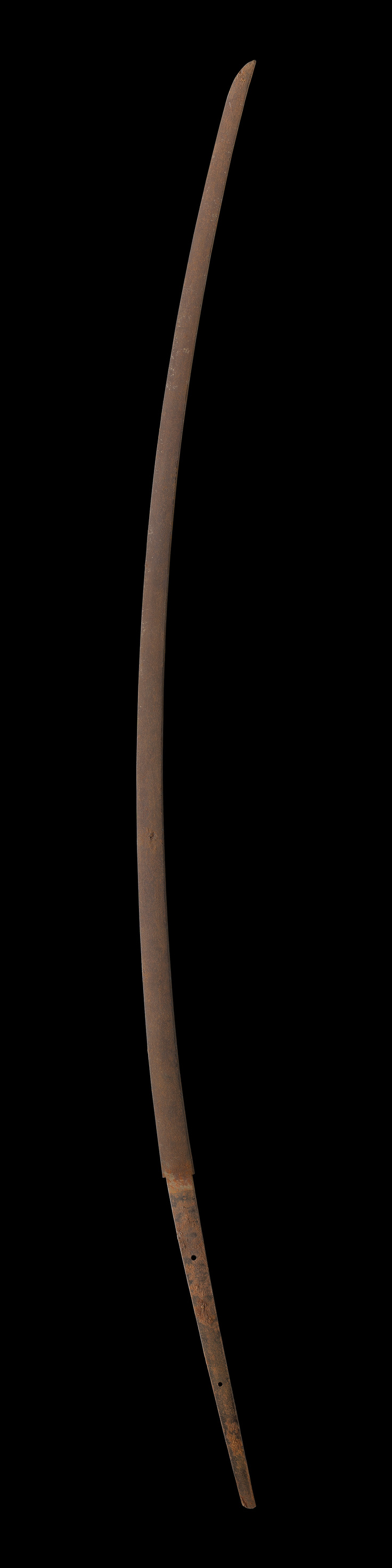

② 太刀 74.6cm 銘なし

原田一敏(東京藝術大学名誉教授)コメント:

鎌倉時代の太刀であろう。現状の姿からは薩摩波平と思われる。

③ 大太刀 135.6cm 銘「常陸守嘉重」 元禄11年2月奉納

原田一敏(東京藝術大学名誉教授)コメント:

神社への奉納刀として作られたようだ。奉納刀のため刃がない可能性もあるが、元の姿に戻すため研ぐと良い。

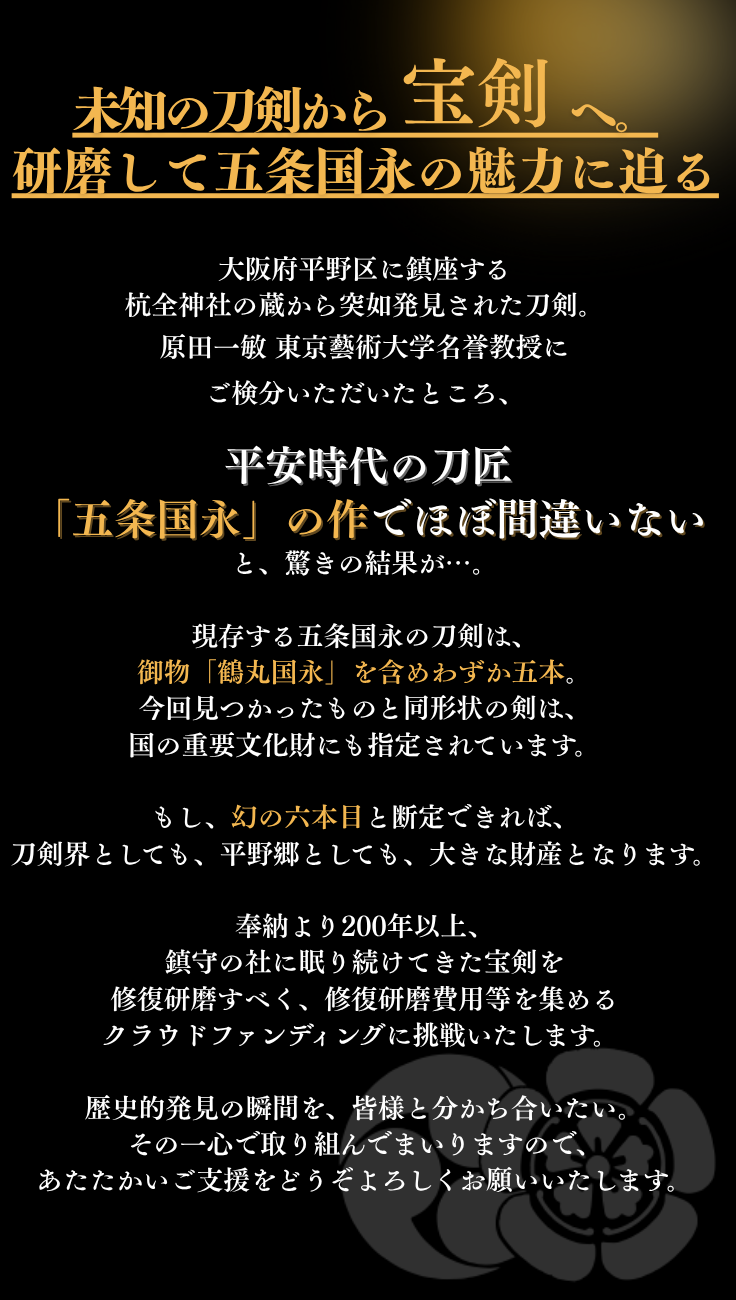

平安時代の刀匠、五条国永について

五条国永は、有名な御物「鶴丸」の作者として知られます。三条宗近を祖とする三条派に連なる、平安時代の山城国(現在の京都府)の刀匠で、京都・五条に居住したと言われています。

現在、国永の作として知られている刀剣はたったの5本。そのうち1本は今回の発見品と同じ形状の剣で、国の重要文化財にも指定されているものです。

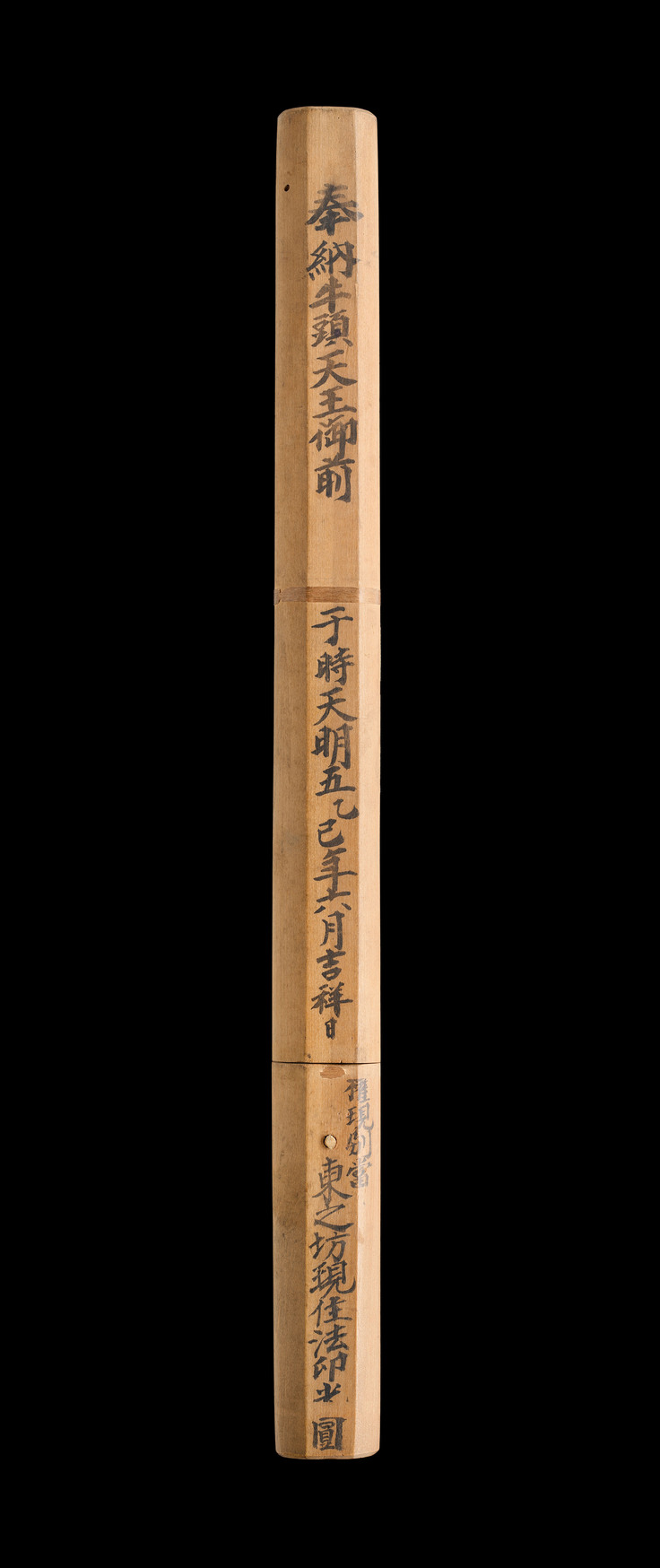

今回発見された剣は、白鞘に「奉納牛頭天王御前 于時天明五乙巳年六月吉祥日 権現別当東之坊現住法印光圓」と記されており、当社神宮寺(神社に附属するお寺)の僧侶から江戸時代中期に寄進されたことがわかります。

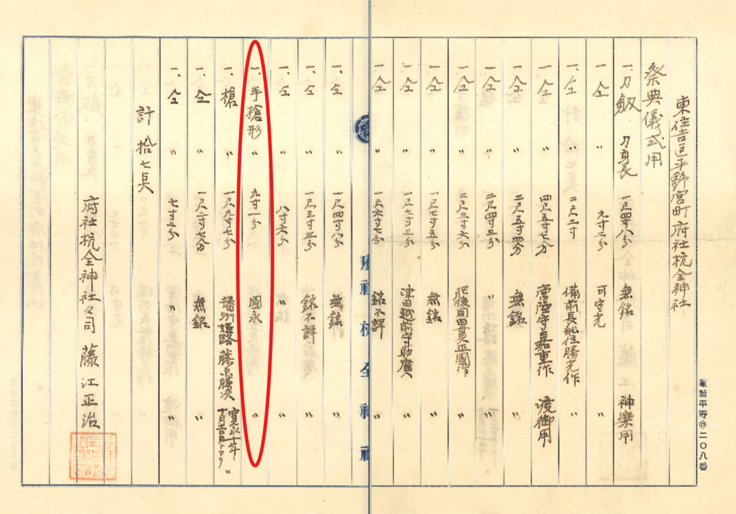

戦前に作成された什物目録には「手槍形」として記載されており、宝物什物目録にも記載が無いことから、貴重な刀剣であると認識されていなかったと推察されます。

今回のプロジェクトにより修復が叶い、研ぎ直しを行った結果、正式に「国永の作である」と鑑定されれば、歴史的にも大変重要な、国永の幻の6本目発見となります。

五条国永の刀剣について

これまで国永の作と伝えられている刀剣は、以下5本です。

1. 御物 鶴丸国永

2. 伊勢神宮御宝物 太刀(重要文化財)

3. 剣(重要文化財)

4. 太刀(重要美術品)

5. 太刀 (重要美術品)

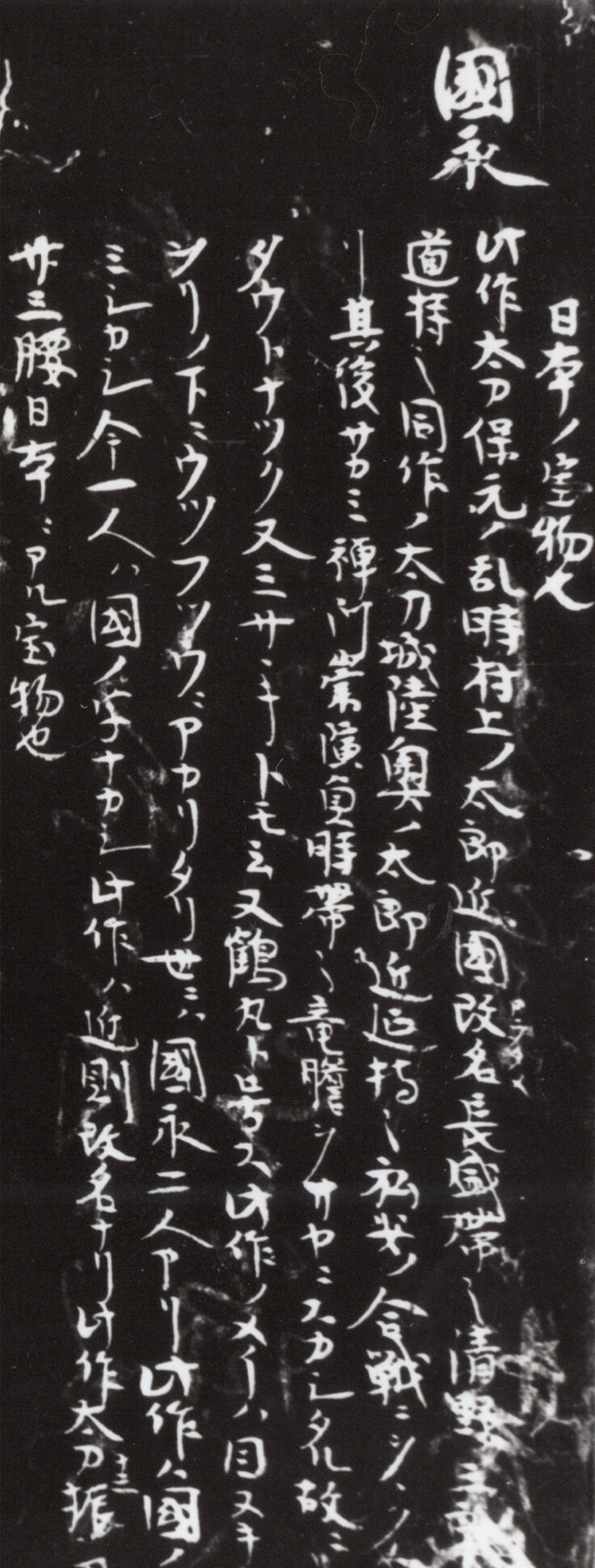

室町時代後期に編纂された、刀剣の伝来や特徴についての書物『鍛冶銘字考』には以下の記載があります。

「国永 此の作太刀保元の乱の時、村上太郎近国名を改め長盛之を帯びる、清野三郎道之を持つ、同作の太刀城陸奥の太郎近延之を持つ、弘安の合戦□□□□その後さかみ(相模)禅門崇演貞時之を帯びる、竜謄をさやにすかしたる故にたうとなつく又みさ□□とも云う、また鶴丸と号す、此の作の銘は目貫をりの下に打つ、ふつうにあかりたり、世には国永二人あり、此の作は国の□みじかし、今一人は国の字長し、此の作は近則改名なり、此の作太刀十三振 二十三腰、日本にある宝物也」

いまから500年近く前の時点で、すでに「日本にある宝物」と価値の高さを認められていた国永の刀剣ですが、現在までの間にその大部分は失われてしまいました。

天明年間以降、ご神宝として世に知られぬまま戦禍も乗り越え、ひっそりと鎮守の杜の奥に収められていた刀剣たち。前述のとおり、歴史的に大変貴重なものである可能性を専門家より指摘されているだけでなく、研磨をすることにより、鍛えや刃文が初めて明らかになります。

200年以上誰も見たことのない国永の刃文―――。

この時空を超えた謎解きを、みんなで分かち合い、歴史的瞬間を見届けていただきたいと思います。

クラウドファンディング概要

< 目標金額 >

1,000万円

< 資金使途 >

①刀剣3本の修復研磨(約300万円)

②白鞘・桐箱等保管用什器の作成(約50万円)

③収蔵庫の新設費用(約1500万円)

その他、返礼品等クラウドファンディング関連費用

修復対象となる刀剣が発見された土蔵は築300年を越え、刀剣類をはじめ室町時代の書物など貴重な宝物・資料を保管する環境としては、温湿度管理や害虫対策の面で重大な問題を抱えています。

そこで、今回のプロジェクトを通して、境内の什物等を収蔵する倉庫を新設し、宝物・資料等の保全環境を整えます。 現在の土蔵は将来的に展示施設として活用する予定です。(修復された刀剣については、鑑定結果により一部博物館への寄託となる可能性があります)

なぜ”クラウドファンディング”?

直近10年ほどの間でも、ご本殿3棟の御屋根替え(約1億円)や防火防犯設備の更新(約7,000万円)など、境内維持のためには非常に多額の資金を必要とします。また摂社である田村社・赤留比売命神社では近年雨漏りが発生し、御屋根替えも喫緊の課題となっております。これらの工事だけでおよそ4,000万円が必要になる見込みです。

ご本殿は重要文化財として国庫助成を受けられるとはいえ、古いご社殿は現状を保つだけでも大変です。地域の方々からの御浄財や自己資金でなんとかご社殿を維持しているものの、ご神宝や什物にまではなかなか予算を回せないのが実情です。

資金の工面という目的もさることながら、今回の研磨プロジェクトでは、歴史的発見の過程やその結末を、より多くの方々に目撃いただきたいという思いがあります。このプロジェクトをきっかけに、奥深く謎多き「平野郷町」の歴史や文化について、地域内外のさまざまな方に関心をもっていただけたらという期待も抱いております。

かつて杭全荘と呼ばれた当地は、平安初期に坂上田村麻呂公の次男廣野麿の領地でした。その子当道が、氏神として牛頭天王をお祀りしたのが神社としての興りで、貞観4(862)年であるといわれています。

交通の要衝として早くから都市化が進み、やがて「ひろの」が訛って「ひらの」と呼称されるようになりました。やがて鎌倉時代になると熊野證誠権現が、南北朝時代には熊野三所権現が奉祀され、祇園宮・熊野権現として地域の崇敬を集めました。

900年以上前の地図にも「平野」の文字が!

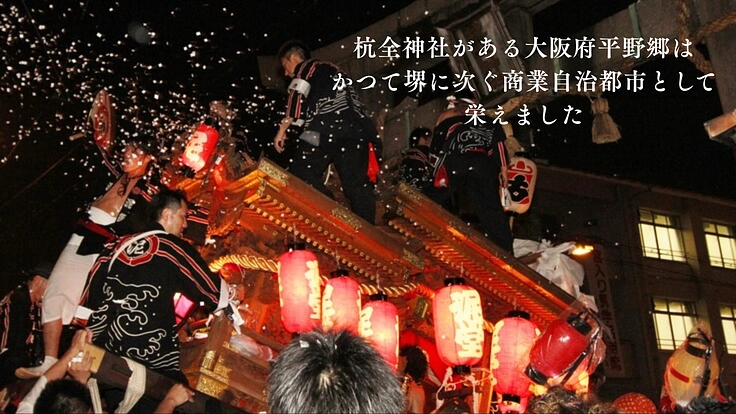

坂上家の分家として町のリーダーを担っていた七名家と言われる家々は、織豊期から江戸初期にかけて朱印船貿易や銀座の運営などで大きな利益を上げ、中世平野郷は堺に次ぐ商業自治都市として繁栄します。

大阪の陣で戦火に遭いますが、その後は商品経済の発達と共に綿花の集散地として発展し、一時は平野での綿の取引価格が全国の基準価となったそうです。江戸中期には人口が1万人を越え、連歌所の復興や夏祭の神輿・だんじりの新造などもこの時期に行われました。

明治に入り「杭全神社」と改称し、自治都市時代の名残であった環濠も大半が埋め立てられますが、先の戦争でも空襲に遭わなかったため、神社の境内や町のあちこちに往時を偲ばせる姿が残されています。

室町時代に建てられた第二・第三本殿、正徳年間に春日大社の古殿を移築した第一本殿とも、国の重要文化財に指定されています。

「平野」「杭全神社」と聞くと「だんじり」を想起する方が多いのではないでしょうか。夏祭が行われる7月11日~14日は、数十万人の人出があるともいわれ、平野郷が最も活気づく4日間です。

近世までの「七名家」に由来する町割りに基づいて運営される9台のだんじり(7町のうち最大の野堂町が後に3町にわかれたため現在は9町)が、12・13日の2日間にわたって町内を巡り、13日の夕刻から夜にかけて1台ずつ神社に宮入りします。

だんじりの運営に関わる方々は、各町委員長をはじめ、運行や広報など役割ごとに9町の担当が集まり、1年かけて準備を進めます。それぞれの町の中でも、総代・世話人・若衆…と世代によって異なる役割のもと、一丸となってだんじりを運営されています。

夏祭初日の7月11日早朝に、祭りの先触れとなる「布団太鼓」が神社から出て行きます。平日でも朝5時台の出発式に数百名の方々が集まるさまを初めて目にした時は、平野の町の力に感嘆するばかりでした。

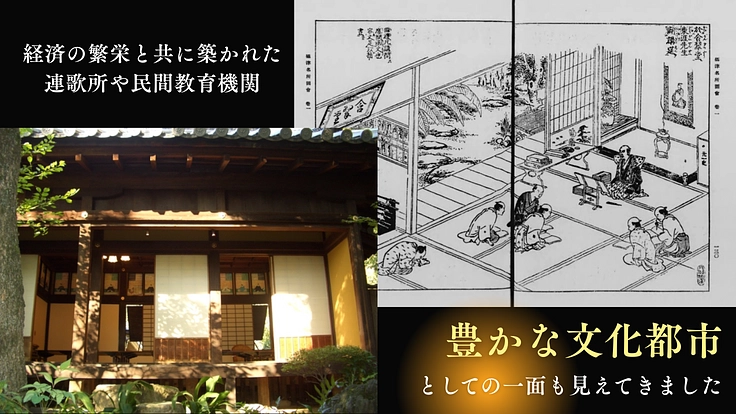

(コラム)文化の町 平野郷

現在、当社が位置する平野区は大阪市内で最大規模の人口を有する行政区として、いわゆる「ベッドタウン」のようなイメージをもたれることが多い地域です。

しかしながら、前述のように中世から近世にかけては、経済的な繁栄とともに豊かな文化を築き上げてきました。

戦国武将の作品がよく知られている連歌(複数人で座を組んで、和歌(5・7・5・7・7)の上の句(5・7・5)と下の句(7・7)を違う人がつなげてゆく文芸)も盛んに行われ、そのための会所(サロン)として建てられた連歌所は、国内で唯一 * の現存例とされています。

* 『平野区誌』(平野区誌編集委員会編,平野区誌刊行委員会,2005.5)p195-196「連歌所の再興」の項で、p196「この連歌所は日本でただひとつ残るものであり、…」との記述されています。

また、平野の人々が資金を出し合って設立された「含翠堂」という教育機関は、「郷学(ごうがく・きょうがく)」と言われる民間によって運営される高等教育機関の嚆矢であるといわれています。 大坂の町人によって運営されていた「懐徳堂」は、大阪大学文学部の前身のひとつとして有名ですが、平野の含翠堂がそれに先駆けて成立していたことは、当時の文化水準の高さを示しています。

(1798年 吉野屋為八『摂津名所図会』より)

江戸時代中期以降は、大坂城下の発展とともに人口も漸減してゆきますが、前述の夏祭もこの頃に形作られています。

「当社に古い刀はない」と聞かされていたところからの今回の発見、非常に驚いています。もともと刀剣についての知識は全くありませんでしたが、知れば知るほど貴重な刀剣が数百年間、当社に眠り続けていたことに心を動かされます。

修行のために4年間ご奉仕していた明治神宮のご祭神とゆかりある刀匠の作が見つかったことにも、不思議なご縁を感じています。

杭全神社はかつての自治都市「平野郷」の氏神さまであり、クラウドファンディングのように地域を問わずご支援を募ることは、当社にとっても初めての試みです。現在では、かつて平野が大阪でも有数の都市空間であったことを伝える景色は少なくなりつつありますが、刀剣ファンの方々をはじめ多くの方から着目いただくことで、この地域の文化や歴史を見直すきっかけになるのではないかと楽しみにしております。

3本の刀剣修復研磨だけでも1年近い期間がかかる大事業となりますが、進捗についてはご支援者の皆様に逐次ご報告させていただきます。

ひとりでも多くの方にご支援いただけますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

杭全神社 禰宜 藤江寛司

原田一敏様

東京藝術大学名誉教授・ふくやま美術館館長

日本刀が誕生したのは平安時代中期で、最も古い刀工が京都の三条宗近でした。その宗近の弟子在国の子と伝えるのが国永です。国永は名物鶴丸の作者として有名ですが、他には4点しか作品が知られるにすぎません。それが杭全神社で剣が発見され、拝見する機会を得ました。茎を抜いたところ、はっきりと「国永」の銘が切られていて、重要文化財に指定されている剣とまったく同じ書体でした。これまで未知の名刀は見てきましたが、平安時代でしかも銘のある剣は初めてで、感激したことを今も覚えています。しかし、全体に錆がついていて、鍛えや刃文は全く観ることができませんでした。新たに研磨を施して、昔日の輝きを取り戻した姿を是非とも見てみたいと切に思っています。

内藤直子様

大阪歴史博物館 学芸課長代理

これまで杭全神社様と当館とは、大阪の祭りなどの展示の際にお世話になっておりましたが、刀剣類をご所蔵というお話は全く聞き及んでおらず、刀剣が出てきたということ、さらにその中に平安時代の刀工・国永銘の剣があるとの一報に大変驚きました。また、併せて発見された江戸時代の奉納刀の作者、常陸守嘉重は当館の近く、現在の中央区常磐町に居を置いていた刀工でもあり、深いご縁を感じています。今回の取り組みにより、平野郷をめぐる信仰と刀剣の歴史が明らかになることを心より願っております。

末吉勘四郎様

末吉家御当主、杭全神社総代

平野はかつて堺に次ぐ商業自治都市として知られていました。この気風は夏祭りに代表されるように、現在の町の中にも息づいていますが、近代化の流れの中で町の姿も少しずつ変化しつつあります。

近世までの姿を想起させるものが減りつつある中で、300年以上前の刀剣が新たに杭全神社で発見されたことは大変喜ばしく、修復研磨により往時の輝きを取り戻すことを、私も心待ちにしています。

お一人でも多くのご協力を、どうぞよろしくお願いいたします。

末吉家について

平野発展の祖である坂上広野麿公に連なる「七名家」の一つ。

織豊期から江戸初期にかけて朱印船貿易等で活躍し、大坂の陣の後には旗本として代官にも任じられた。「末吉船」の絵馬は京都・清水寺にも奉納されている。

近世を通し平野郷における行政の重職である惣年寄として杭全神社の宮座を構成し、住吉大社の祭礼でも荒和祓屋という重要な役割を担っている。

プロジェクトに関するご留意事項

※第一目標達成後の返金やキャンセルは、ご対応致しかねますので、何卒ご了承ください。

※支援完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合がございます。あらかじめご承知おきください。

※本プロジェクトのリターンのうち、有効期限を設けている体験型のリターンについて、有効期限内にやむを得ない事情によりご案内が困難になった場合には、有効期間について個別に調整させていただくこととし、ご返金は致しかねますのでご了承ください。

※本プロジェクトのリターンのうち、【お名前掲載】に関するリターンの条件詳細については、リンク先(https://readyfor.jp/terms_of_service#appendix)の「支援契約」の中にある「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

ーーーーーーーーーーーー

20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。

酒類販売管理者標識

・販売場の名称及び所在地:有限会社カイヤ かいたにほんてん

大阪市平野区喜連4-8-64

・酒類販売管理者の氏名:櫂谷 大寛

・酒類販売管理研修受講年月日:2025年2月16日

・次回研修の受講期限:2028年2月15日

・研修実施団体名:大阪府小売酒販組合

ーーーーーーーーーーーー

- プロジェクト実行責任者:

- 藤江正謹(杭全神社 宮司)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年10月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

杭全神社が五条国永の作である可能性が高いと鑑定されている剣を含め、刀剣3本を修復研磨するプロジェクトです。集まった資金は、刀剣の修復研磨および白鞘・保管箱の新調、什物保管のための収蔵庫建設費用、クラウドファンディング諸経費の一部に充てられます。

リスク&チャレンジ

- プロジェクトに必要な金額と目標金額の差額について

- 必要金額と目標金額の差額は自己資金等にて賄います

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

100,000円+システム利用料

【8/12追加】3本とも研ぎ作業見学+粒子入り御守り+刀剣保管用の桐箱にお名前掲載コース

●3本(国永作と推定される剣、大太刀、太刀)の研ぎ作業見学(※1)

国永作と推定される剣:2025年10月中を予定

太刀:2026年2月~3月を予定

大太刀:2026年4月~8月を予定

●研磨粒子入りの御守り

●桐箱(刀剣保管用)へのお名前掲載

●お披露目展示へのご招待(※2)

●刀剣写真のポストカード

●刃文箔押しの御朱印

●原田一敏先生による修復刀剣に関するご講演視聴権(オンライン配信)(※3)

●お礼状

●研究報告レポート

(※1)1口2名様まで、杭全神社内での実施となります。詳細は実施予定月の2か月前までにご連絡いたします。

(※2)1口2名様まで、2026年10月中の実施を予定、詳細は2026年5月末までにご連絡いたします。

(※1~2)交通費等はご自身でご負担ください。

(※3)実施日程:2026年10月実施を予定、詳細のご連絡:2026年8月末まで

- 申込数

- 27

- 在庫数

- 13

- 発送完了予定月

- 2026年10月

15,000円+システム利用料

【8/4追加】刀剣3振の押形手ぬぐい

皆様への感謝と第二目標達成を目指す想いを込めて追加を決定!

●刃文押形の注染手ぬぐい

刀剣修復後に作成する 3 本それぞれの押形をベースに、伝統的な染めの手ぬぐいを縫製いたします。

染色する色の決定にあたり、皆様からぜひご意見をいただきたく、支援時にアンケートを設けておりますので、ご回答いただけますと幸いです(必ずしもご希望に沿うことができない場合もございます。あらかじめご了承ください)

●お礼状

●研究報告レポート

- 申込数

- 34

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年10月

100,000円+システム利用料

【8/12追加】3本とも研ぎ作業見学+粒子入り御守り+刀剣保管用の桐箱にお名前掲載コース

●3本(国永作と推定される剣、大太刀、太刀)の研ぎ作業見学(※1)

国永作と推定される剣:2025年10月中を予定

太刀:2026年2月~3月を予定

大太刀:2026年4月~8月を予定

●研磨粒子入りの御守り

●桐箱(刀剣保管用)へのお名前掲載

●お披露目展示へのご招待(※2)

●刀剣写真のポストカード

●刃文箔押しの御朱印

●原田一敏先生による修復刀剣に関するご講演視聴権(オンライン配信)(※3)

●お礼状

●研究報告レポート

(※1)1口2名様まで、杭全神社内での実施となります。詳細は実施予定月の2か月前までにご連絡いたします。

(※2)1口2名様まで、2026年10月中の実施を予定、詳細は2026年5月末までにご連絡いたします。

(※1~2)交通費等はご自身でご負担ください。

(※3)実施日程:2026年10月実施を予定、詳細のご連絡:2026年8月末まで

- 申込数

- 27

- 在庫数

- 13

- 発送完了予定月

- 2026年10月

15,000円+システム利用料

【8/4追加】刀剣3振の押形手ぬぐい

皆様への感謝と第二目標達成を目指す想いを込めて追加を決定!

●刃文押形の注染手ぬぐい

刀剣修復後に作成する 3 本それぞれの押形をベースに、伝統的な染めの手ぬぐいを縫製いたします。

染色する色の決定にあたり、皆様からぜひご意見をいただきたく、支援時にアンケートを設けておりますので、ご回答いただけますと幸いです(必ずしもご希望に沿うことができない場合もございます。あらかじめご了承ください)

●お礼状

●研究報告レポート

- 申込数

- 34

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年10月

.png)

.png)

.png)