支援総額

目標金額 1,000,000円

- 支援者

- 139人

- 募集終了日

- 2019年3月29日

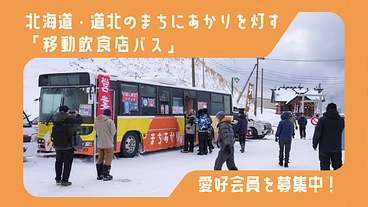

道北の街角に“あかり”をともす移動飲食店バスを未来につなぐ

#地域文化

- 総計

- 5人

滋賀県東近江市を拠点とした農業、人々へのサービス提供

#まちづくり

- 現在

- 0円

- 支援者

- 0人

- 残り

- 44日

生活に困窮しているひとり親家庭の子どもたちに毎日お弁当を届けたい!

#まちづくり

- 総計

- 10人

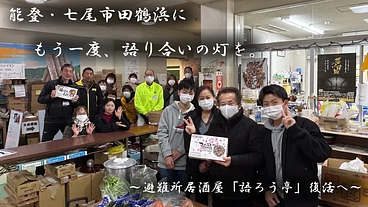

被災地・七尾市田鶴浜に 再び賑わい・語り合いの場を

#まちづくり

- 現在

- 952,000円

- 支援者

- 50人

- 残り

- 10日

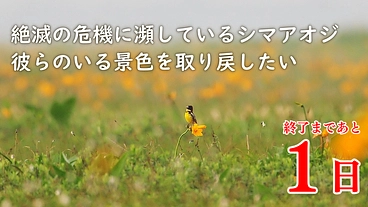

70年地域の食を支え続けるパン屋を「地域と人をつなぐ場」にしたい

#地域文化

- 現在

- 920,500円

- 支援者

- 85人

- 残り

- 1日

市場流通0.1%以下の「国産ごま」を信州から全国へ世界へ発信

#まちづくり

- 現在

- 600,000円

- 支援者

- 27人

- 残り

- 10日

牛乳や牧場を一緒に学んで盛り上げる!クラフトミルクラボメンバー募集

#地域文化

- 総計

- 14人

プロジェクト本文

愛媛県松野町。朝晩の寒暖の差によって果肉が多く、酸味の中にも甘みのあるおいしい梅が育つこの町を"梅の郷"にして、元気にしたい。そのために、新しい梅園をOPENします!

ご支援いただいた皆さまへ

皆さまのおかげで目標達成しました!応援・ご支援いただいた皆様、本当にありがとうございます。

新たな梅での事業、仕組み作りに対して、多くの方にご支援をいただきました。梅はすぐに実をつけるものではないので、皆さまの期待をすぐさま形にすることは難しいですが、3年、5年後のこの時期に満開の梅の花で感謝を伝えられたらと思います。

私は、残りの期間でネクストゴール200万円を設定させていただきます。いただいたご支援は、自社での加工体制の構築・設備投資とための費用として大切に活用をさせていただきます。

国内、国外に対する展示会に出展して昨今の色々な費用高騰、人材確保、また地域雇用を増やすためにも自社での加工、製品加工も大事になってきてます。現在より今後、厳しくなる衛生管理に対応した加工場への更新作業に向けて、ソフト面、施設の強化をしていきます。

重ねてのお願いとなりますが、最終日まで暖かく見守っていただけますと幸いです。引き続き応援・ご支援をよろしくお願いいたします。

3月8日追記

![]()

ごあいさつ

ページをご覧いただきありがとうございます。菓子工房Kazuの新改和也です。

私は愛媛県松野町で育ち、高校卒業後、食品メーカーに就職し、同時にこの町を離れました。しかし、ふるさとを元気にする活動がしたいと考えるようになり、20代半ばで地元松野町へUターンを決意。菓子製造を手がけるおばのもとで製造技術と経営の基本を学び、菓子工房Kazuを開業しました。

菓子工房Kazuは食材にこだわっており、松野町やその周辺の旬のものを使うようにしています。そうすることで、輸送時間も短く完熟の状態で収穫できるため、各食材の本当の美味しさを楽しんでいただけます。

また、生産者さんの現場を訪問。時には畑仕事を手伝いながら、栽培方法など納得のいくもののみを使用し、みなさんに美味しく、そして安心して食べてもらえるお菓子づくりをおこなっています。

![]()

梅で町を元気に。

軌道に乗ってきたこの取り組みをつづけるために、新たな園地を!

この町も年々、少子高齢化や人口減少によって、私が子どもの時よりも元気がなくなってきていると感じています。

そんな現状を前に、ただお菓子作りをするだけでなく地域の食材、地域資源を活用した商品開発をおこなうことで地域を元気にできればと思い、注目したのが町の特産品である梅です。

この町は朝晩の寒暖の差があるため、しっかりとしたおいしい梅が育つのに適しており、果肉が多く、酸味の中にも甘味のある梅が育ちます。

また、梅は春を一番に知らせる花として古くから日本人に愛でられてきた花であり、実をすべての枝に累々付けることから子孫繁栄を象徴する樹木。このような縁起のいい梅は、商品化にも適していると考え、梅をメインに商品開発をはじめました。

当初、商品に使用する梅は生産者さんから購入していました。しかし、生産現場に通う中で、後継者不足、耕作放棄地増加を目の当たりにし、「このままでは、この地域の大切な資源がなくなってしまうかもしれない…。」そう感じた私は、少しでも力になれればと農作放棄地を借りて梅園を始めました。

そして、梅ソーダーや梅シロップ、梅ケーキの販売を開始。梅はすっぱいというイメージを持っている方が多いのですが、本当の完熟梅は香り豊かで、優しい甘みなので、「完熟梅がこんなにおいしいなんて知らなかった!」という声を多くいただいています。

また、製品のパッケージには、梅と松野町の松を組み合わせて、町のアピールにつながるよう工夫をしています。

しかし、これから新たな商品開発に力を入れていこう!そう思っていた矢先、土地地権者の土地活用の変化によりこの梅園手放さなければならなくなってしまいました。

でもここで諦めたくはありません。そこで今回、新たな梅園をはじめ、新たな加工品はもちろん、新たなブランドや雇用を生み出し地域を元気にしていきたいと考えています。

てんさい糖と梅だけで体にも優しい『まつの梅シロップ』

![]()

新しい梅園で、新商品や新しい取り組みを

新しい梅園では、100本程度の苗を植える予定です。

ここではこれまでの品種に加え、新たな品種も栽培したいと考えています。(赤くなる梅「つゆあかね」など、香りのいい果汁の取れる品種を定植します。)

そして、新たな六次化商品も開発にも力を入れていきます。例えば、縁起の良い梅と松と組み合わせた結婚式の引き出物にオススメの商品なども企画中です。

さらに、梅園の梅をみんなで収穫し梅酒を作る製造体験なども行いたいと考えています。お子さんが生まれた年に取れた梅で梅酒を作って、20歳の誕生日に一緒に飲んだり、結婚の記念に作ったり。そんなメモリアル企画など、ワクワクする新しい取り組みも、どんどん挑戦していきます。

![]()

もう、「梅で生活できない」とは言わせない!

松野町を梅の名産地に

このプロジェクトを通じて、梅の商品を全国へ販売し、松野町の魅力を伝えていきたいと考えています。また、私も梅農家の一員として地域を盛り上げていくことで、梅農家の後継者不足、地域雇用の拡大に役立っていきたいです。

そして、松野町が梅の郷として、昔の元気な姿を取り戻せるようこれからも活動していきます。

この挑戦に、みなさまの力を貸していただけませんか?温かい応援・ご支援をお願いいたします。

<いただいたご支援の使い道>

皆さまからいただいたご支援は、梅園を始めるための土地整備費用、うめの苗購入費用の一部として大切に活用させていただきます。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

地元の高校を卒業後、食品メーカーなどで勤めていましたが、ふるさとを元気にする活動がしたいと考えるようになり、20代半ばに地元松野町へUターン。菓子製造を手がけるおばのもとで製造技術と経営の基本を学びました。 平成24年に加工施設を整備し、「菓子工房KAZU」を設立。地元の旬の素材を使用したスイーツを製造し、近隣の道の駅や移動販売車で販売するほか、県外の飲料メーカーと協力して梅サイダーや梅シロップなどを製造し、イベントや首都圏の展示会等に出展し商品のPRと販路拡大に努めています。 ■うめ栽培にチャレンジ 商品の営業活動をする中で、“もっと素材のことを知らなければ、相手に商品の良さを理解してもらうことはできない”と感じ、地元のうめ園地を借り受け、農業の経験はありませんでしたが、平成27年からうめ栽培を始めました。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

3,000円

感謝の気持ちを込めてお礼のお手紙をお送りします

・お礼のお手紙

- 申込数

- 38

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2019年6月

10,000円

【味わって応援!】『うめサイダー』6本セット

・お礼のお手紙

・松野町産梅を使った後味すっきりの『うめサイダー』6本セット

・梅園の看板にお名前の掲載(ご希望者のみ)

- 申込数

- 10

- 在庫数

- 490

- 発送完了予定月

- 2019年6月

3,000円

感謝の気持ちを込めてお礼のお手紙をお送りします

・お礼のお手紙

- 申込数

- 38

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2019年6月

10,000円

【味わって応援!】『うめサイダー』6本セット

・お礼のお手紙

・松野町産梅を使った後味すっきりの『うめサイダー』6本セット

・梅園の看板にお名前の掲載(ご希望者のみ)

- 申込数

- 10

- 在庫数

- 490

- 発送完了予定月

- 2019年6月

プロフィール

地元の高校を卒業後、食品メーカーなどで勤めていましたが、ふるさとを元気にする活動がしたいと考えるようになり、20代半ばに地元松野町へUターン。菓子製造を手がけるおばのもとで製造技術と経営の基本を学びました。 平成24年に加工施設を整備し、「菓子工房KAZU」を設立。地元の旬の素材を使用したスイーツを製造し、近隣の道の駅や移動販売車で販売するほか、県外の飲料メーカーと協力して梅サイダーや梅シロップなどを製造し、イベントや首都圏の展示会等に出展し商品のPRと販路拡大に努めています。 ■うめ栽培にチャレンジ 商品の営業活動をする中で、“もっと素材のことを知らなければ、相手に商品の良さを理解してもらうことはできない”と感じ、地元のうめ園地を借り受け、農業の経験はありませんでしたが、平成27年からうめ栽培を始めました。