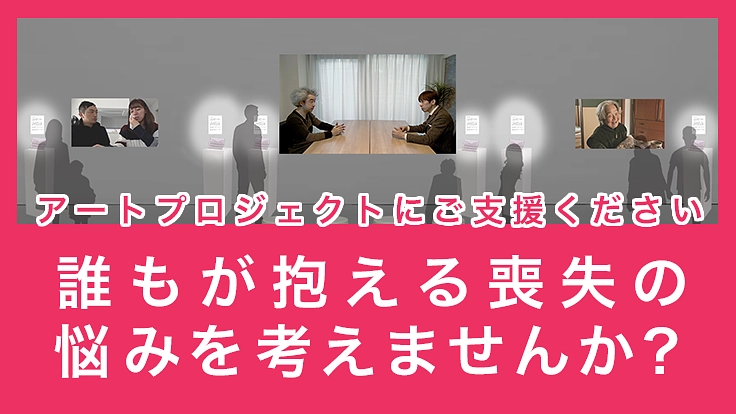

「喪失体験とそのケア」を考えるアートプロジェクトにご支援ください

支援総額

目標金額 830,000円

- 支援者

- 20人

- 募集終了日

- 2024年10月31日

母子特化型訪問看護で高崎から “安心”と“心地よさ”を届けたい!

#子ども・教育

- 現在

- 1,857,000円

- 支援者

- 102人

- 残り

- 5日

「働くことを諦めない」精神科医療を。札幌からの挑戦

#子ども・教育

- 現在

- 609,000円

- 支援者

- 37人

- 残り

- 17日

ひとつの心室で生きていく。フォンタン手術の患者をみんなで支援したい

#子ども・教育

- 現在

- 3,409,000円

- 寄付者

- 171人

- 残り

- 30日

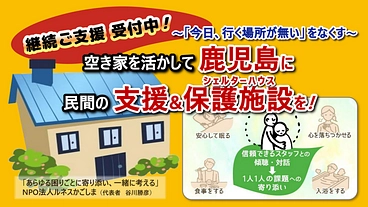

【サポーター募集】鹿児島県に民間DVシェルターを継続的に運用する

#まちづくり

- 総計

- 29人

心理専門職による「心のケア」を、必要な人に無料で届けたい

#子ども・教育

- 総計

- 11人

聴覚障がいの方へ伝えたい「目で聴く身体で感じるコンサート」

#子ども・教育

- 現在

- 387,500円

- 支援者

- 61人

- 残り

- 6日

てくてくサポーター募集中|闘病ママパパの子育て・暮らしのサポーター

#子ども・教育

- 総計

- 12人

プロジェクト本文

この度、東京都台東区にて美術家の清水伶による

映像インスタレーション等の現代アート作品展示とトークショー『あなたがいない「 」を、どう埋めるか探しています』を

2025年2月に実施いたします。

※台東区芸術文化支援制度採択企画として区の助成と、アドバイザリーとして東京藝術大学大学院教授の協力が決定(9月5日発行の広報たいとうにて告示)。

開催日程:2025年2月8日(土)〜16日(日)

会場:バズチカ(東京都台東区上野2-10-7 かきくけこビルB1F)

https://x.com/uenobuzzchika

トークショー開催日が決定!

2/8(土)第1回「アートはケアを語れるか?美術業界をめぐる潮流とその責任について」

登壇者:井手 敏郎さん、堀内 奈穂子さん、清水 伶(ファシリテーター)

2/11(火)第2回「グリーフケアが必要とされる時代、台東区の場合」

登壇者:本郷 由美子さん、油井 和徳さん、清水 伶(ファシリテーター)

これは「喪失体験とそのケア」をテーマとし、自死問題やその他死別をはじめとし、身体機能の喪失や、差別迫害による尊厳の喪失など、私たちのそばに必ずある様々な喪失を取り扱うものです。私自身も遺族であり、誰しもが何かしらの喪失による悲しみを抱いている現代で、どのように生きていけるのか?周囲の人々はどう接すればよいのか?などを一緒に考えていきたいと思います。

トークショーにはグリーフケア(喪失体験による悲嘆への寄り添い)専門家の方や、台東区の貧困支援を担うNPO法人のご担当者などをお呼びし、アートがどのように関われるのか、台東区の今とこれからなどについてお話を伺っていきます。

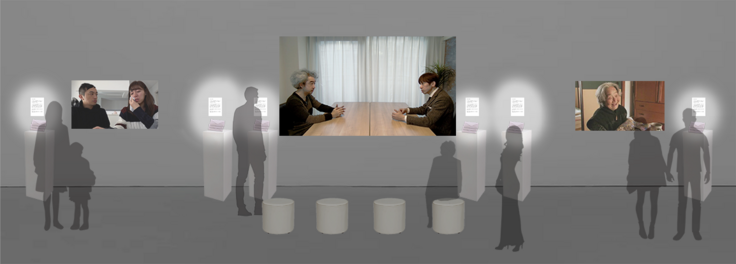

展示イメージ(喪失体験を捉えた映像と、本人から喪失対象へ向けた手紙を展示したインスタレーション)

▼プロジェクトを立ち上げたきっかけ

私にも、中学生の頃に立て続けに起こった親族2人の自死という大きな喪失体験がありました。親しかった叔父と祖父との突然の歪な別れは、多感な時期の私に生と死を深く考えさせることとなり、今まで考えたこともなかった「自ら命を絶つ」という選択肢を受け入れてしまう分岐点となりました。今もなお35年が経とうとしている過去とうまく向き合えず、頻繁に襲ってくるストレスの波と、いまだに完治しない心身症状に悩まされています。

2023年の暮れ、新たな創作のヒントとなればと、半ば実験のような気持ちで今回ご登壇いただく井手敏郎さん(一般社団法人日本グリーフ専門士協会代表理事)を迎え、グリーフカウンセリング※を行っていただきその模様を映像で記録しました。

そこで気づいたのは、私は喪失という自身に空いた大きな穴を一生懸命ほかの何かで埋めていて、それをすることで正気を保って生きてこられたのではないかということでした。失った大切な人を何かで埋める、などというのは死者への冒涜であり、遺族感情を逆撫でしてしまうものかもしれません。しかし、私は冷静に自分を見つめ直し、それを感じ気づきを得ました。これが、喪失体験からの再生に役立つのではないかと考え、今回の作品群の展示へとつながります。

現在、映像にご出演いただける方にお声がけする中で、同じように親族を自死で亡くされた金沢在住のアーティストに巡り合いました。彼女もまた、死別を経験された様々な方の声に耳を傾け作品にされている方です。この作品を東京に持ってきて展示するためにも、皆さまのご支援が必要です。ぜひご協力、拡散などお願いします!

展示イメージ(心理療法をもとにした演劇作品)*構想中

▼プロジェクトの内容

近年、欧米で始まった「ケア×アート」の取り組みが世界的に注目され、各国で公的機関や教育機関などの参加も広がっています。日本においても孤立・孤独担当大臣の設置や社会的処方の取り組みに向けた閣議決定などで早急な実装が期待されています。

本企画はそのケアの中でも「グリーフケア(喪失体験による悲嘆への寄り添い)」に主眼を置いた、私たちがどのように死別などの別れと向き合っていけるかなどを参加者とともに考えていける場を創出すべく実施されるものです。

1、清水伶制作の映像インスタレーション作品の展示

自身のグリーフカウンセリング記録とさまざまな方々の喪失体験を取材した映像に、出演者たちが書いた喪失対象に向けた手紙を展示します。手紙は鑑賞者が1通だけ持ち帰ることができ、それぞれの生活に広がっていきます。

2、トークショーの実施

台東区で活躍するグリーフケアや山谷地区サポートの専門家などをお呼びし、アートとケアの関係性についてや、高齢化が進む社会におけるグリーフケアの意義などについて意見をお聞きしていきます。

3、その他

まだ未定とはなりますが、ワークショップの開催なども検討中です。

▼喪失体験募集中

映像作品にご出演いただける方も募集中です(あわせて喪失対象へのお手紙執筆もお願いしております)。

自死や震災、事故、犯罪、病気などによる死別をはじめ、事情により親しい人との接点を絶ってしまった方、また、身体機能の欠損や、差別や迫害による尊厳の喪失など様々なケースを想定しています。

遺された私たちが、未来に向けてどのように歩んでいけるかを模索する機会となれたらと思っています。お顔出し無しでも、お声だけでも、仮名でも構いませんのでご検討ください。ただしお辛い経験をお話しいただくものになりますので、難しければご無理をなさらないでください。

もしご協力いただけるのでしたら、まずは以下アンケートを通して喪失体験をお聞かせください。内容をご確認の上、メールにて折り返し差し上げます。

【アンケート】

https://forms.gle/GC2fvUZuJPSvc6Sy6

アンケートが項目多く、実際お話しした方が楽だという方はメールフォームから直接ご連絡ください。

https://www.miureel.com/contact/

▼応援コメント

トークショー登壇者の方々よりコメントをいただきました。

アートセラピーという取り組みもあるように、芸術が人の心理に与える影響に注目する人も少なくありません。また歴史上、死をテーマにした芸術作品も少なくないように感じます。

一方、現代人が直面している課題を作品にどう反映させるのが「現代アート」だと聞きます。

死別には、病死以外、事故死、自死、その他さまざまな形の別れ方には固有の課題もあります。グリーフケア(死別悲嘆のケア)という、まだ多くに知られていない繊細な取り組みを現代アートでどのように表現されるのか、清水さんの切り口だからこそ生み出される新しい何かに出会えるのでは思っています。

井手 敏郎(いで としろう)

公認心理師/米国臨床心理学修士(MA)

一般社団法人 日本グリーフ専門士協会 代表理事

NPO法人 全国自死遺族総合支援センター 理事/スーパーバイザー

国内最大級のオンライン遺族支援サイト IERUBA(イエルバ)を運営

著書『大切な人を亡くしたあなたに知っておいてほしい5つのこと』(自由国民社)

私たちは豊かさを追求する中で、何かを得ることに心を奪われてしまいがちです。

しかし、私たちは日々何かを手にしている一方で、さまざまな喪失も経験しています。死別や離婚、失恋などによる大切な人との別れ、失業、病気や加齢による身体機能の低下、生活環境の変化による人間関係の変化…。思い返してみれば、多くのことを喪失していることがわかります。そして、その喪失の悲しみや苦しみに打ちひしがれたこともあるのではないでしょうか。

その悲しみや苦しみは、誰かに寄り添われ、分かち合うことで癒されることが多いはずです。そう考えれば、このプロジェクトの大きなテーマとなっている「グリーフケア」は、私たちにとって実に身近なものであることがわかります。

でもなぜだか、特別なもののように聞こえてしまう。誰もが経験する喪失体験とそれに伴う心の痛みや苦しみに、私たちはどう向き合っていくべきなのか。

アートを通してそれを考えていくこの企画は、「大切なものを失うことの悲しみを癒す」という、いつの間にか置き去りにされてしまった人間としての大切な営みを、私たちが取り戻していくためのヒントになるのではないかと思っています。

油井 和徳(ゆい かずのり)

東京都の通称「山谷地域」にて、ホームレス状態など社会的に孤立し生活に困窮した方たちに無料診療や生活相談・地域生活支援などを行う認定NPO法人「山友会」副代表などを務める。

他、登壇者に以下の方々が決定しました!

堀内 奈穂子(ほりうち なおこ)

NPO法人アーツイニシアティヴトウキョウ[AIT/エイト]キュレーター。

エジンバラ・カレッジ・オブ・アート現代美術論修士課程修了。2008年より、AITにてレジデンス・プログラムや展覧会、シンポジウム、企業プログラム、教育プログラムの企画に携わるほか、国内外の展覧会のキュレーターや共同キュレーター、アーティスト・イン・レジデンスプログラムのゲストキュレーターを務める。 2016年より、異なるバックグラウンドをもつ子どもや若者、多様な人々が集い、アートや表現を通じた学びのプロジェクト「dearMe」を開始。アートやメンタルヘルス、福祉をつなぐ講座やワークショップ、シンポジウムを企画する。

本郷 由美子(ほんごう ゆみこ)

社会福祉士(東京社会福祉士会所属)

台東区男女平等推進プラザ運営委員

上智大学グリーフケア研究所で、グリーフケアを学び専門資格取得同研究所非常勤を務め、その後グリーフケアの場づくりや啓蒙活動に邁進厚生労働省「心の対策事業」PTSD専門研修終了しトラウマケアも行っている。

▼プロジェクトの展望・ビジョン

東京都台東区から始まるこのプロジェクトを、全国各地で展開したいと考えいています。元から喪失体験は場所にとらわれず、どこにでも・誰にでも存在するものであり、かつ、社会的生活を送る上で他者と足並みを揃えるために忘れようとすべき・蓋をすべきものとされがちです。

その行為により心身に不調をきたす方も多く、今後の高齢化社会においては隠れた社会問題とも言えるのではないでしょうか。向き合わず放置することで悪化することもあるこの社会的病(やまい)を共に考える場を作り続けたいと思います。

*プロジェクト成立後、天災等やむを得ない事情(緊急事態宣言などコロナウイルスによる影響を含む)によりイベントが開催できなかった場合、延期し実施いたします。

- プロジェクト実行責任者:

- 清水芳成

- プロジェクト実施完了日:

- 2025年2月28日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

2025年2月に台東区芸術文化支援制度採択企画として、美術家である清水伶の作品展を台東区内で開催します。死別などの喪失体験から来る悲嘆から、どのように回復できるか、周囲の人々はどのように接していけばよいのかなどを考える場を生み出すべく、複数人への取材をメインとした映像インスタレーションを展示します。集まった資金は、主にその展示機材(映像音響)調達とインストール費用に使用させていただきます。

リスク&チャレンジ

- プロジェクトに必要な金額と目標金額の差額について

- 東京都台東区からの助成金と、自己資金により差額補填。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

映像やインスタレーションで、自己とは何か、社会及び他者との関係は何かを問う。作品では個人的体験や心情を表出すると同時に、リサーチにより不特定多数の他者の声に耳を傾けることで、地球上に生きる全ての人に通じる課題の発見と議論のいとぐちを探っている。商業映像制作で培った大規模な分業体制による虚構創作から、スマートフォンなど身近な機材を用いリアルな息遣いを収めるドキュメンタリースタイルまで、表現すべきことに合わせて作風は自在に変化する。その他、絵画や現代詩なども織り交ぜて表現することも。日本映画監督協会会員。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

3,000円+システム利用料

感謝メールプラン

■お礼のメール

*開催は2025年2月中の1週間程度の会期を想定しております。現時点では会場を検討中であり、2024年9月中には会期を決定してこちらのページにてお知らせいたします。

- 申込数

- 12

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年3月

10,000円+システム利用料

展覧会レポート記名プラン

■お礼のメール

■実施の模様を収めた写真、レポートPDF

*開催は2025年2月中の1週間程度の会期を想定しております。現時点では会場を検討中であり、2024年9月中には会期を決定してこちらのページにてお知らせいたします。

- 申込数

- 7

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年3月

3,000円+システム利用料

感謝メールプラン

■お礼のメール

*開催は2025年2月中の1週間程度の会期を想定しております。現時点では会場を検討中であり、2024年9月中には会期を決定してこちらのページにてお知らせいたします。

- 申込数

- 12

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年3月

10,000円+システム利用料

展覧会レポート記名プラン

■お礼のメール

■実施の模様を収めた写真、レポートPDF

*開催は2025年2月中の1週間程度の会期を想定しております。現時点では会場を検討中であり、2024年9月中には会期を決定してこちらのページにてお知らせいたします。

- 申込数

- 7

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年3月

プロフィール

映像やインスタレーションで、自己とは何か、社会及び他者との関係は何かを問う。作品では個人的体験や心情を表出すると同時に、リサーチにより不特定多数の他者の声に耳を傾けることで、地球上に生きる全ての人に通じる課題の発見と議論のいとぐちを探っている。商業映像制作で培った大規模な分業体制による虚構創作から、スマートフォンなど身近な機材を用いリアルな息遣いを収めるドキュメンタリースタイルまで、表現すべきことに合わせて作風は自在に変化する。その他、絵画や現代詩なども織り交ぜて表現することも。日本映画監督協会会員。