このプロジェクトでは継続的な支援を募集しています

マンスリーサポーター総計

人工内耳は効果があるのか?

皆さん、こんにちは!

岩尾です。

第30回のそらいろ定例会を実施しました!

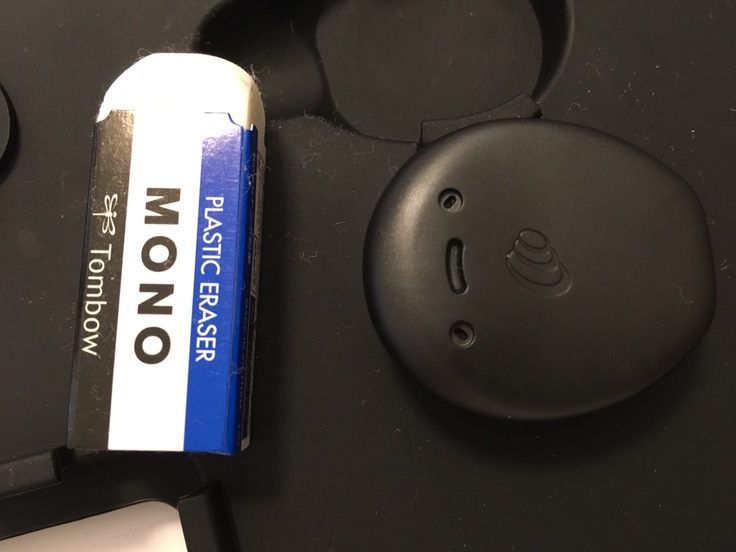

今回は、コレです!

いえいえ、消しゴムのことではありません(笑)

その横のものですが・・・・

何かわかるでしょうか?

そうです!

人工内耳についてです!

メーカーの方を呼んで、人工内耳についての勉強会をやりました。

いや~今回はかなり掘り下げましたよ(笑)!

でも、いろいろな制約がありまして、全てをここではお話しできません。

それだけ濃い勉強ができました。

人工内耳も進化してますね。

当たり前ですが(笑)

補聴器も然りですが、こういうのは定期定期にアップデートしていかないと取り残されてしまうなと強く思いました。

子どもたちのためにもアップデートは怠らないようにしていきたいと思います。

今日はちょっと2例お話ししますが、

まずは、MRI。

MRIとは、磁気の力を利用して体の臓器や血管を撮影する検査ですが、

人工内耳は磁石を埋め込んでるので、MRI検査ができない。やるとすると、1回頭の中からインプラントを出してやらなきゃいけないといった話を聞いたことがありますが・・・

現在の最新情報はこうです。

3テスラまでなら撮影は可能。

ただし、撮影画像が磁石部分が見えなくなるので、もしその場所を写したいなら、インプラントを出さなきゃいけない。

出すにしても、耳の裏のところを切って、磁石だけ取り出して、MRIが終わったらまた戻すという感じでもいけるようです。

MRI検査をすると、インプラントが壊れるわけではないようです。

ただ、昔は、磁力で埋め込んだインプラントの磁石が起き上がることがあって、それが痛いよう。

なので、起き上がらないように、埋め込んだところに板のようなものを当てて、包帯でぐるぐる巻きにして撮影したりもあるとのこと。

ヒェ~!

でも、今のタイプは、持ちあがることはないようです。

そして、MRIも4.5テスラのものもでてきたようで、こちらはまだ人工内耳は対応してないとのこと。

じゃあ、今のまま4.5テスラのMRIをしてしまったらどうなるのか?

これは、不明だったので、また回答をもらえるようになっています。

そして、ダイビング。

なんと、できるようです・・・

40mまでは潜れるとのこと。

しかも、これは昔からそうじゃないかと。

というのが、不明な部分があって、昔のタイプだと厚みがあったりしたようなので、やっぱり圧がかかるとそれだけ浮き上がってくることがあったのかもしれないですねとのこと。

いや、僕は、人工内耳はダイビングできないって認識してました。

確か、どこかの資料で書いてたと思うんですよね・・・

ネット情報ではなくてですね。

いや~

こういうことって結構一杯あるかもと思いました。

特に人工内耳については、ネット上で、「いや違うよ」ということがかなり蔓延しているとのことです。

なので、いいことも悪いことも、ネット情報で判断しないでください!

と、くぎを刺されました(笑)

まあ、このブログもネット情報ですが(笑)、

これは、信頼あるメーカーの方に聞いたことですので、確かな情報として持っておいて大丈夫です!

そして、僕にとって一番の収穫だったのが、人工内耳の効果についてですね。

人工内耳に限らないんですけど、補聴器でも、決め手は聴覚が活用できるかどうか。

これは、やってみないとわからないんですけど、人工内耳については、やったけどダメでした、まあしょうがないかでは済まないですよね。

なので、事前にある程度判断できればと思って、今日は掘り下げさせてもらいました。

この聴覚を活用できるかどうかというのは、現場の感覚値で、

「何歳以上で、何dB以上の子は、それまで何も音を入れてない場合、聴覚を活用するのは厳しいケースが多い」

というのを聞いたことがあります。

あえて、年齢と聴力は伏せます。

ということは、この場合人工内耳にしても効果は出ないのか?

ここを僕は知りたかったのですが、非常に興味深い話になりました。

医学的には、入る音が増えるので、必ず効果はあると言える。

ただし、音が入っただけで、聞こえるのかというとそうではなく、やはり、聞こえの訓練をしていく必要があるわけです。

それができるかどうか。

療育センターやろう学校だけでなく、家庭でもどんな関りをするのか?

これは、各療育センターやろう学校、各家庭ごとに、「やっている」と言っても程度が違います。

どこまでやれているのか、そこが問われる。

もちろんそれだけではなく、聴力の状態、本人の特性など、いろんな要素が絡み合う。

そして、入る音が増えるといっても、どこまで聞こえるようになるか、それは聴力や音を入れた時期などによって様々です。

とある学会での発表の話を聞きました。

成人になって人工内耳をした人の経過についてです。

成人になるまで、音を入れてなかったようです。

つまり、20年以上聴覚を使ってなかった人を7人だったかな?

人工内耳にしてどうだったかという研究というか、調査になるのかな?

6人、満足していると答えたようですが、

医学的に聴覚が使えているかというと、ほとんど使えるようにはなってなかったようです。

これは、20年も使ってなければ確かに厳しいのでしょう。

2年なら?

3年なら?

まだ可能性はあるかもしれませんが、これも、家族、聴力、本人、いろんな要素が混ざり合ってどうなるかは個別に違う。

だから、ゴール設定が大事ですと言われていました。

その成人になってから人工内耳にした人たちは、7人中6人が満足度が高ったようですが、おそらく、家のチャイムが聞こえればいいとか、そういうゴール設定だったのではないかと思います。

これが、「歌を歌えるようになりたい」がゴールだと、おそらく満足度は低かったでしょう。

逆に、歌を歌えるようになりたいというのが目的なら、事前に話し合って人工内耳にしないという選択にもなりますよね。(これは、上記の論文に出てきた成人になってから人工内耳にした人ではということですが)

「そこまではできるようにならない」というのは、その人ごとにあると思います。

だからこそ、目的を明確にして、それならやってみようとなるか、

だったら、人工内耳はやめて手話にしようかとか、補聴器のままでいようかとか、そういう選択にもなってくるわけですよね。

現実に、人工内耳については本当に賛否両論ありますし、

効果があったという人、効果がなかったという人、両方が実際にいます。

さあ、効果がなかったというケース、それは、やるべきことをやった上でのことなのか?

やるべきことに不足があったのか?

ここがわからなければ、判断ができないということです。

ですが、成果が得られなかった人が全てやるべきことをやってないわけではないでしょう。

いろんな要因が混ざり合っています。

でも、目的を明確にして、ゴール設定して、やるべきことをやっていけば、多くは成果を得られるんじゃないか?

そんなことを思いました。

無茶苦茶なゴール設定ではなくてですね。

ということで、今日はかなりマニアックな内容になってしまいましたが、難聴の子を持つ親としても、家族会の会長としても、言葉のかけはしとしても、非常に学び多い日でした!

次回定例会は6月です。

またよろしくお願いします!

コース

500円 / 月

かけはしサポーター(毎月500円応援)

季節ごとの活動報告メール

サポーター交流イベント

1,000円 / 月

かけはしサポーター(毎月1000円応援)

季節ごとの活動報告メール(期末のみ郵送)

サポーター交流イベント

3,000円 / 月

かけはしサポーター(毎月3000円応援)

季節ごとの活動報告メール(期末のみ郵送)

サポーター交流イベント

5,000円 / 月

かけはしサポーター(毎月5000円応援)

季節ごとの活動報告メール(期末のみ郵送)

サポーター交流イベント

10,000円 / 月

かけはしサポーター(毎月1万円応援)

季節ごとの活動報告メール(期末のみ郵送)

サポーター交流イベント

聞こえない・聞こえにくい子どもたちのため|きらきらサポーター募集!

- 総計

- 9人

JPA マンスリーサポーター募集|難病でも安心して暮らせる社会を

- 総計

- 20人

障がい者がより豊かに生きられる社会を!みらせんサポーター募集!

- 総計

- 37人

障害や難病のある人の 多様な働き方を応援してください!

- 総計

- 24人

311人募集中!|311子ども甲状腺がん裁判応援サポーター

- 総計

- 275人

夜の世界で孤立・困窮している女性たちに、必要な支援を届けたい

- 総計

- 163人

【緊急支援|大分市 大規模火災へのご支援を】

#医療・福祉

- 現在

- 5,658,000円

- 寄付者

- 614人

- 残り

- 37日