長生きを切り拓く|口腔ケアロボットの“未来”につなげる臨床研究を!

寄付総額

目標金額 5,000,000円

- 寄付者

- 238人

- 募集終了日

- 2025年8月7日

医療の未来を守り、育てる。膵がん治療の開発・力ある若手外科医の育成

#医療・福祉

- 現在

- 17,613,000円

- 寄付者

- 350人

- 残り

- 16日

地域に息づく宝を次世代へ!鞆淵八幡神社の修復にご協力ください

#地域文化

- 現在

- 3,705,000円

- 支援者

- 205人

- 残り

- 23日

聖武天皇が建立し日本武尊を祀る礒崎神社本殿の修復にご支援ください!

#地域文化

- 現在

- 660,000円

- 支援者

- 115人

- 残り

- 1日

プラネタリウム再生プロジェクト|星空を未来へつなぐ月光天文台の挑戦

#子ども・教育

- 現在

- 2,140,000円

- 支援者

- 41人

- 残り

- 41日

福岡県宇美町が災害派遣トイレ網に参加、町民の命と尊厳を守る!

#災害

- 現在

- 310,000円

- 寄付者

- 10人

- 残り

- 42日

綾部市が災害派遣トイレネットワークに参加、市民の命と尊厳を守る

#災害

- 現在

- 990,000円

- 寄付者

- 37人

- 残り

- 42日

富山県が災害派遣トイレ網に参加、県民の命と尊厳を守る!

#災害

- 現在

- 490,000円

- 寄付者

- 25人

- 残り

- 42日

プロジェクト本文

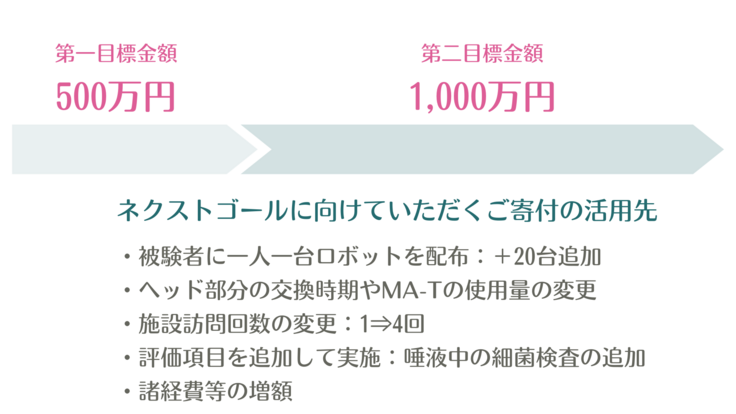

第一目標達成のお礼とネクストゴールについて

7月23日、プロジェクト開始から44日目、203名の支援者のみなさまから、目標金額500万円を超えるご寄付を頂きました。本当にありがとうございました。中盤以降苦戦を強いられましたが、予想を越えた支援の広がり、早期の目標金額の達成に、わたし自身も驚いています。今回ご寄付いただいた500万円で、要介護多施設臨床研究を実施することが可能となりました。口腔ケアロボットに未来を与えて頂き感謝、深謝です。

他方で、協力歯科医院や施設の方々、研究の対象者からは以下の要望が出ていました。

・被験者と介護者の利便性を考慮し、一人一台ロボット本体を配布してほしい。

・可能な検査や診査を同時に実施してほしい。

・研究代表者とのコンタクトを密に取りたい。

これらのご希望を叶えるためには、原資自体を増額する必要があります。そこでネクストゴール(第二目標金額)を1000万円に設定し、引き続きご寄付を募ります。調達できた資金にあわせて、少しでもご要望に沿う形で臨床研究を実施する所存です。

本プロジェクトの公開を始めて中盤が過ぎ、ふと感じたことがあります。それは、口腔ケアロボットをいますぐに必要としている人がいる、口腔ケアに困っている人にできるだけ早く届けないといけないということです。本プロジェクトは、既にいただいたご寄付の金額に留まらない貢献が生まれています。残りの期間は2週間となりましたが、さらに多くの方々に口腔ケアの重要性についてご理解いただき、その価値を高めていきたいと考えています。

より厳密な臨床研究が実施でき、素晴らしい論文が発表できれば、この口腔ケアロボットは我が国に留まらず世界で初めての口腔ケアロボットとして認知されるでしょう。その前に、本機の有効性が明らかとなり、人助けにどの程度役立つかが明白になります。その先には長生きを切り拓くという明るい未来が待っていると考えています。

これまでご寄付、ご支援いただいたみなさまに、改めて感謝申し上げます。クラウドファンディングというイベントのなかで、しっかりと私たちの思いを届けていく所存です。これをお読みいただいた方々、ぜひ引き続き情報拡散・発信をお願いいたします。

2025年7月24日追記

野杁由一郎

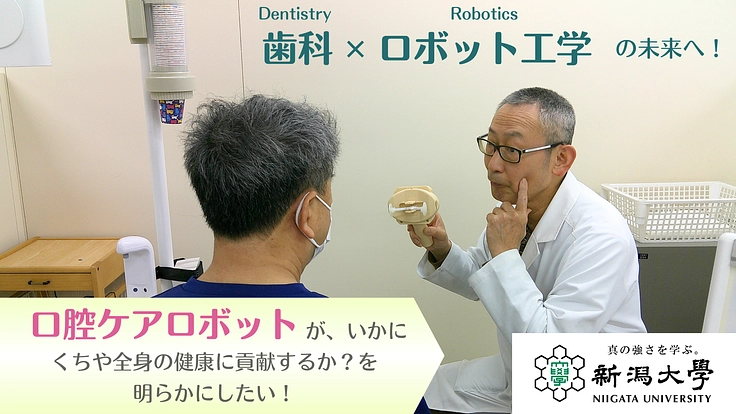

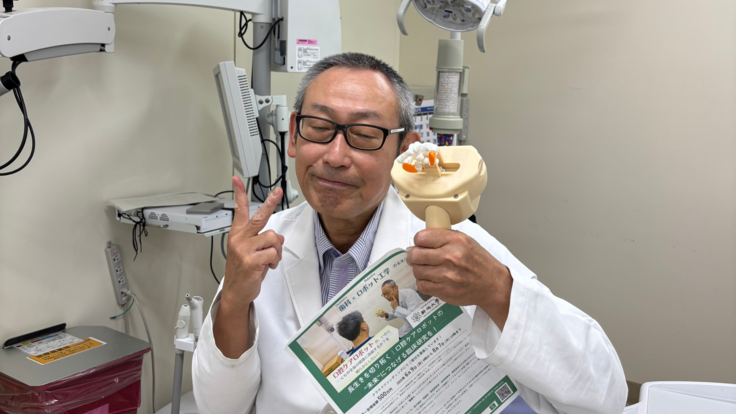

令和時代の歯科界では、Robotics(ロボット工学)あるいはデジタルデンティストリーの導入が注目されています。歯科にまつわる部分でもっとも国民が身近に感じる「歯磨き」にもロボットが導入されようとしていることが紹介されています(出典1)。

現在日本には、歯磨きに問題を抱えている、要介護者・高齢者・発達障害者・身体障害者・難病患者などが約1,000万人存在するとされています(出典2)。

そういった方々が、くちに器具を入れるだけ、あるいは歯磨きヘッドを入れて前歯で嚙むだけで、ひとりで口腔ケアができるとなれば、本人を含め周りの方々のQOL(クオリティ・オブ・ライフ)はどうなるでしょうか?医療現場・介護現場はこれからどのように変化していくでしょうか?

歯磨きロボットに口内刺激の機能を加えた「口腔ケアロボット」はいかに有用か?を明らかにするための臨床研究の実施を目的として、このたびクラウドファンディングを立ち上げました。

本研究から得られる成果は、口腔ケアロボットが切り拓く「長生き時代」に向けての一歩をご支援いただくことにつながると考えております。本クラウドファンディングへのご寄付・応援を、よろしくお願いいたします。

新潟大学歯学部う蝕学分野 教授

野杁 由一郎

(出典1)日経トレンディ―:No.497号,2022

(出典2)特別養護老人ホームにおけるエビデンスに基づく会議に関する調査研究事業報告書:労施協総研2014., 介護保険施設等入居者の口腔衛生管理マニュアル:日本老年歯科医学会2019., 平成25年度障害者・要介護者等口腔保健実態調査集計報告書:愛知県 2013., 有料老人ホーム・サービス付き高齢者住宅に関する実態調査研究事業報告書:(全国有料老人ホーム協会)厚生労働省 2014.

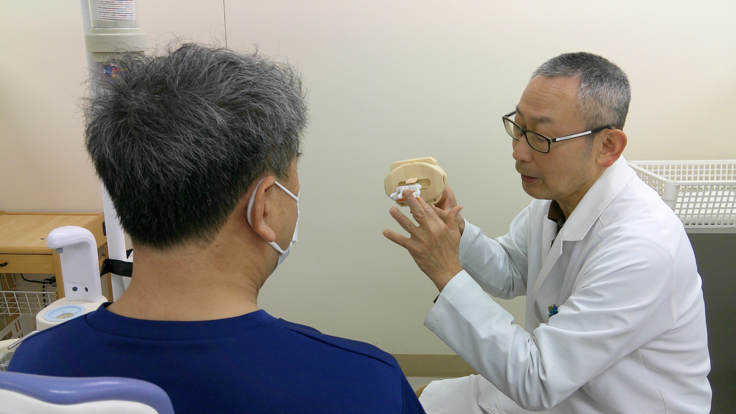

現在、介護施設や病院では、歯科医師・歯科衛生士をはじめとした多職種連携によって、歯磨きに問題を抱えている方に対して口腔ケアを行っています。一方、自宅で過ごす高齢者・障害者に対する口腔ケアの体制には未だ具体的なビジョンはなく、訪問介護のスタッフやご家族などにさまざまな負担があります。

医療業界・介護業界ともに人手不足の時代の限界は、今後はいろいろな領域からの参入によって大きく変わっていくのではと考えています。今回のテーマである口腔ケアロボットも、まさにロボット工学と歯科とのコラボレーションによる取り組みです。

口腔ケアロボットの開発に携わるようになったきっかけ

う蝕(虫歯)や歯周病の主因はデンタルバイオフィルム・デンタルプラーク=歯垢です。それをコントロールするために、私たち歯科医は歯磨きの励行を啓発しています。

この50年間〜100年間、検査や評価法の新規導入等はあるようですが、治療法、制御法の新規開発はほぼありません。科学はこれだけ進歩して、自動運転の車を開発したり、宇宙旅行にも行けたりする時代になろうとしているのに、この部分にまったく変化がないことを不思議に思いませんか?

私はくちの2大疾患(むし歯と歯周病)の主因である、デンタルバイオフィルムを四半世紀にかけ研究してきました。デンタルバイオフィルムを分解する薬や、その成長を制御する薬ができれば、内科医と同様に、歯科医もデンタルバイオフィルムの状態を診断して薬を出せば終わりです。

そのような時代が来ればよいと思って研究を行ってきましたが、私も研究や診療に携わることができる残りの年数が少なくなり、薬の開発等は間に合わないと思うようになりました。その状況で遭遇したのが、このロボットの開発でした。

ある学会のシンポジウムに参加したとき、ロボット歯ブラシが開発段階にあることに驚愕しました。もともとデンタルバイオフィルムは、機械的/物理的除去が最も効率的な制御法であるとされていましたので、ロボットを活用することで社会実装まで間に合うかもしれないと考えました。

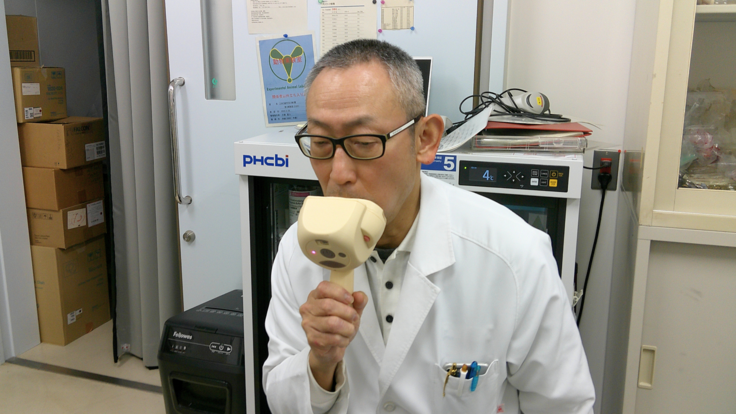

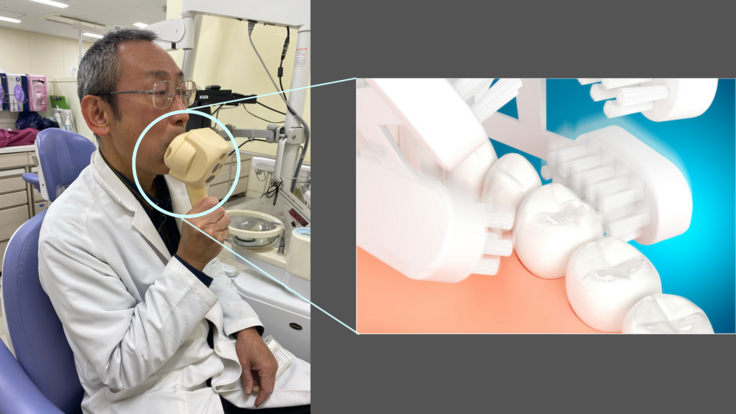

2016年、早稲田大学理工学部のRobotics研究室から歯磨きロボットの開発、製造・販売を目指すベンチャー(株式会社Genics)が起業し、私はこれと同時に同機の監修を行い、試作1号機から自ら使用してきました。現在では試作10号機が口腔ケアロボット(g.eN(ジェン))として開発され、希望者のみに限定販売されています。

口腔ケアロボットのコンセプトと現在地

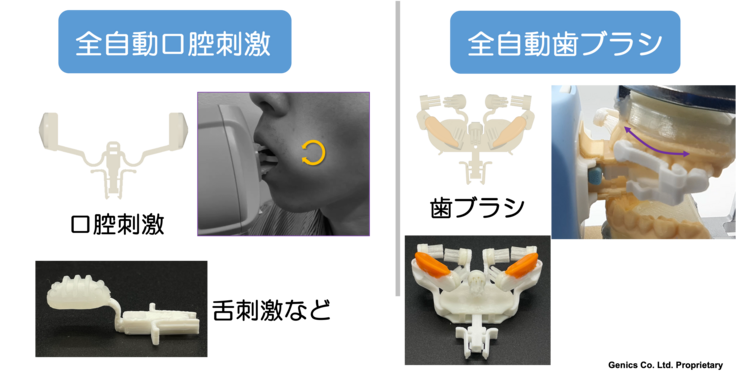

この口腔ケアロボットの開発のコンセプトは2つ、① 誰もが簡単にいつでも使用できること、② くちの多くの機能(単純機能~高次機能)をサポートできること、です。

簡単にいつでも使ってもらえるために、試作1号モデルから試作10号モデル(現在販売中)まで全て私が被験者として試しており、そのデータとともに感想・印象等までフィードバックしてきました。2018年、当初の試作1号機を使用した際には、くち中が血だらけになったのを覚えています。

開発中に株式会社Genics 栄田社長と関わるなかで、口腔ケアロボットとしても開発できると思うようになり、コンセプトの2つめが生まれました。くちの低次機能(くちをあける)からくちの高次機能(咀嚼嚥下運動や歯を磨く)まで、網羅的にステップアップをめざせるようにと開発が進んでいます。

使用中の方々からの声

限定販売により継続使用されているユーザーからの声では、介護する方もされる方も、口腔ケアの一番の負担は心理的負担であると捉えています。口腔ケアロボットの継続使用を決めた方々の多くは、心理的負担の軽減を口にされています。

(一例)26歳の筋ジストロフィー患者の男性

在宅全介助で歯ブラシの保持が困難な方です。口腔機能はおおむね正常で、お互いのストレス軽減と歯周組織の改善を求めて、この歯ブラシロボットの使用を希望されました。定期健診では、清掃状態と歯肉の状態の改善が確認され、両者のストレスも軽減し継続使用されています。

現時点ではまだ学術的な検証が十分になされていない、という課題

冒頭にも記載したように、歯磨きに問題を抱えている方は国内に約1,000万人も存在しているとされています。

しかし現時点では、「誰が、いつ、どのように使用すれば最も効果的であるのか?」が不明で、口腔ケアロボットをさらに普及させ社会実装するにあたっては、これらを学術的に評価して明らかにする必要に迫られています。

顎模型を用いた歯垢除去効果の検証では、片顎で5-6本の欠損(片顎の残存歯数8本以上)までは同等の効果が得られることが分かっていますが、この検証のみで科学的根拠とすることはできません。

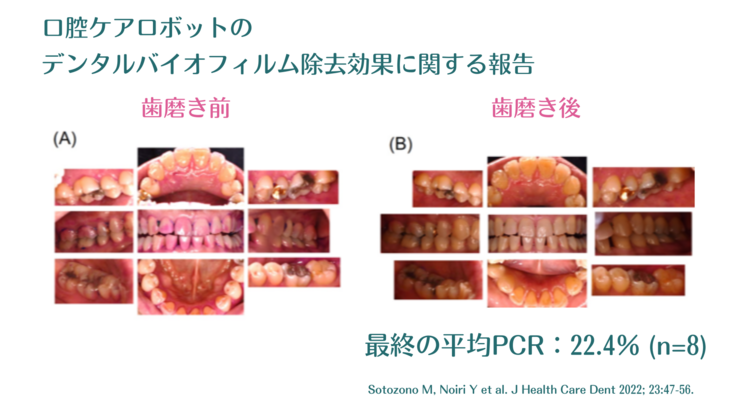

歯ブラシ機能については、私(健常者)が試作8号機を用いて実施した、デンタルバイオフィルムの除去能力に関する報告(J Health Care Dent. 2022; 23: 47-56. ※販売中の10号機とはスペックが異なります)があるだけです。この際には220秒磨きで平均プラークコントロールレコード(PCR値)が22.4%まで除去することが確かめられました。

この時に私は、60〜90秒でデンタルバイオフィルムが同程度除去できるようになれば販売しましょう、とアドバイスをしました。そして2年をかけ開発を進めてもらい、現在の限定販売に至ったという状況です。今では複数のメディアでも取り上げられていますが、いずれのレポーターも、声を揃えて全く痛みはなく歯磨きが可能であるとコメントしています。

口腔刺激機能については、使用者の使用感などがアンケートにより調査されただけで、あくまでも個人の印象であるため、その有効性や有用性については科学的な根拠に裏付けされている訳ではありません。他方で、介護用・エイジングケア用グッズとして注目され始めています。

私が所属する抗加齢医学会が共催し、抗加齢協会が主催した第6回ヘルスケアベンチャー大賞というイベントに応募したところ、ヘルスケアイノベーションチャレンジ賞(銅メダル:応募25社以上)を受賞しました。エイジングケアという領域では、本機はそれなりに注視されていることが明らかです。

口腔ケアロボットがいかにくちや全身の健康に貢献するか?を明らかにし、普及への道のりを歩むためには、今、臨床研究が必要です。

新しい治療概念、新しい治療法の開発をめざす研究であれば、最終的には医療保険収載をめざすことが最終ゴールとなります。本機の最終的なゴールは、医療用機器としての登録と考えております。

私自身はRoboticsを専門にしているわけではないため、新規治療デバイス(ロボット自体)の開発研究としての資金獲得は望めません。歯科口腔領域の競争的外部資金の申請では、再生医療の開発等の開発研究と競うと、口腔ケアロボットの有用性を評価する臨床研究では資金は得られていないという現状もあります。

歯磨き機は「日用雑貨」のカテゴリーに分類される健康グッズ、あるいは予防グッズとして販売されています。Genics社はロボットの開発費を投資家に募り、調達してきました。医療機器・治療器具ではないこともあり、臨床研究にかかる費用を獲得することは極めて困難な状況です。

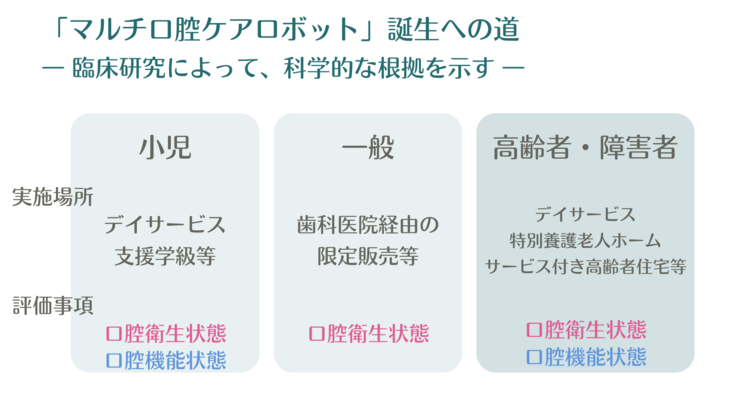

開発したロボットのスペックを客観的に評価し、普及させるには、臨床研究による科学的な根拠が必要です。口腔衛生状態や口腔機能状態については、最終的には横断研究として、誰がいつ使うと最も効果的かを示す必要があります。上図に示すすべての臨床研究のデータが出揃い、良い評価が得られれば、本機は「マルチ口腔ケアロボット」として各世代に受け入れられるでしょう。

一般に対する研究は、一部実施済みであり一部実施中です。今回のクラウドファンディングによる研究では、「高齢者・障害者」が対象となります。

4件の要介護施設で、口腔刺激機能(10名)と歯磨き機能(10名)、計20名ずつの被験者を、訪問歯科診療を実施している歯科医院のスタッフが評価することにしました。第一目標金額 500万円の達成により、研究の遂行に必要な最低限の金額を確保します。

本クラウドファンディングの第一目標金額 500万円

(内訳)

設備備品費:約130万円

・口腔ケアロボット

・舌圧測定装置

消耗品費:約80万円

・歯ブラシ

・替え歯ブラシ

・歯科器材等

謝金:約120万円

・担当歯科医院

・被験者

その他諸経費:約70万円

・旅費

・通信費

・論文投稿費等

クラウドファンディング手数料:約100万円

プロジェクト実施期間

研究は1年間を予定しています。よって本プロジェクトに要する実施期間は、2027年3月31日までを想定しています。

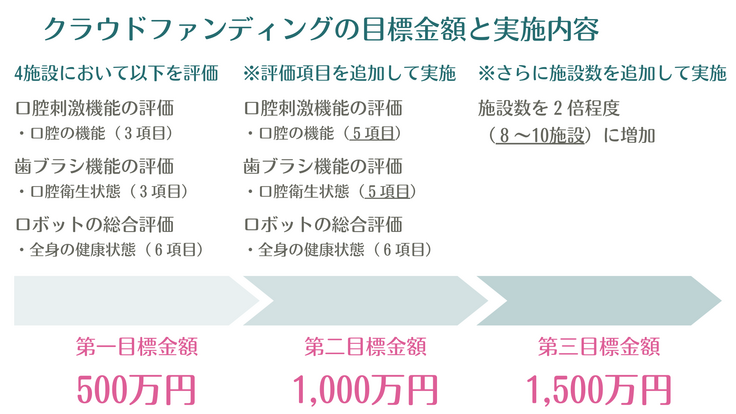

もしそれ以上にご寄付をいただくことができましたら、ご寄付の総額に応じて、評価する項目や施設数を増やし、本研究の質をより高めていくことができます。

第一目標金額 500万円の到達時

・参加施設 4施設

・口腔の機能 3項目(開口量、唾液量、舌圧)

・口腔衛生状態 3項目(プラークおよび歯肉炎指数、プラークコントロールレコード: PCR)

・全身の健康状態 6項目(体重、熱発、肺炎、fIu、Cov、アンケート調査)

第二目標金額 1,000万円の到達時

・参加施設 4施設

・口腔の機能 5項目(上記に加えて フレイル、口腔乾燥度)

・口腔衛生状態 5項目(上記に加えて TCI、唾液の細菌検査)

・全身の健康状態 6項目(上記と同じ)

第三目標金額 1,500万円の到達時

・参加施設 8〜10施設

・評価項目は、第二目標金額にて記載した金額と同じ

長生きを切り拓く、口腔ケアロボットの“未来”に、ご寄付をお願い申し上げます。

野杁 由一郎

新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔健康科学講座う蝕学分野 教授

日々口腔ケアに悩まされている人々が多数おられます。うまく歯磨きができない。口が開かず、うまくしゃべれない。口が乾いてうまく食事ができない、うまく食物が呑み込めない。そういった悩みを一気に解決し、くちの衛生状態と機能を維持しからだの健康への貢献も期待できるロボットが誕生しました。

私どもがそういった方々に安全かつ適切にロボットを使っていただくことを考えた時に、今回のクラウドファンディングへの挑戦を決意いたしました。皆様のご理解とご協力をお待ちしています

竹中 彰治

新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔健康科学講座う蝕学分野 准教授

80歳で20本の歯が残っている人の割合が50%を超えました。自分の歯で食べることは、健康寿命を伸ばし、食生活を豊かにすると共に、認知症予防にも繋がります。しかし、年齢とともに歯ぐきが痩せて、むし歯になりやすくなります。在宅や病院、施設で、介護者が多くの歯がある要介護高齢者のくちをきれいに保つのは容易ではありません。口腔ケアロボットで、「要介護者を支える人の心理的・肉体的負担を減らしたい」の実現を目指します。

齋藤 瑠郁

新潟大学大学院医歯学総合研究科 口腔健康科学講座う蝕学分野 大学院4年

話すこと、噛むこと、飲み込むこと。私たちが当たり前に行っているこれらの動作も、虫歯や歯周病による歯の喪失、筋肉の機能低下によって次第に難しくなっていきます。口腔ケアロボットは、要介護者が抱えるこれらの問題に同時にアプローチできる、非常に魅力的な技術です。診療スペースに比べて時間的・環境的な制約が大きい介護現場での介護者による口腔ケアは本当に難しい作業です。だからこそ、口腔ケアロボットは、要介護者と介護者の両方にとって、大きな助けとなると確信しています。現場での実装を目指して臨床研究を進めるため、本クラウドファンディングへのご支援をぜひお願いいたします。

佐藤 莉沙子

新潟大学医歯学総合病院 歯の診療科 医員

食べることは日常の喜びの一つですが、歯の痛みや口腔機能の低下により食事を十分に楽しめない患者さんを日々の診療でたくさんお見かけします。g.eNはご自身では十分なセルフケアが困難な方の助けになってくれるロボットであると考えております。本プロジェクトの理念に共感いただければ幸いです。応援よろしくお願いいたします。

前薗 葉月

大阪大学大学院歯学研究科 歯科保存学講座

全自動歯ブラシは歯磨きが自分でうまくできない方々の強い味方であることは言うまでもありませんが、このクラウドファンディングにより展開される臨床研究のデータによって、さらに多くの方々が安心して全自動歯ブラシを使っていただけるようになると確信しています。皆様の温かいご支援をどうぞよろしくお願い申し上げます。

諸星 裕夫

DHクロス代表 医療政策学修士

口腔健康は全身健康に影響するとの知見が集積されています。一方で高齢者、障害者の介助者が今後さらに減少することで口腔健康の維持が危惧されています。そのような環境下で、口腔ケアロボットは社会的弱者の口腔健康を維持するために、効率的な口腔ケアを提供できるものと期待されています。皆様のご支援で社会実装することが健康格差の減少に貢献できるものと考えます。

三田村 彰大

日本MA-T工業会 社会実装推進室長

「咥えるだけ×60秒」で口腔ケアを変えるこのロボットは、“わかっていてもできない”人や、病気や障がいでケアが難しい方の強い味方。誰もが健やかに食べ、話し、笑える未来のために、この挑戦を心から応援しています!

新潟大学へのご寄付は、税法上の優遇措置が受けられます。ご寄付いただいた寄付金については、下記の基準により課税所得から控除されます。本学からお送りする寄付金領収書を控除明細書としてご利用いただき、確定申告によりお手続きをしてください。

個人からのご寄付

○所得税の優遇措置(所得税法第78条第2項第2号)

本学からお送りする「寄付金領収書」を添付して、確定申告により手続きを行ってください。

その年の寄付した寄付金が 2,000 円を超える場合、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。ただし、寄付金の額が総所得金額等の 40%を上回る場合は、40%が限度となります。

○ 個人住民税(県民税・市町村税)の優遇措置

寄付をした翌年の 1月1日 現在、新潟県内にお住まいの方は、所得控除に加えて寄付した年の翌年の個人住民税 10%が軽減されます。

※新潟県以外にお住まいの方は、それぞれの都道府県・市町村により取扱いが異なりますので、お住まいの都道府県・市町村にお問合せ願います。

法人からのご寄付(法人税法第37条第3項第2号)

寄付金の全額を損金算入することができます。

※詳しくは新潟大学基金のページをご覧ください

|寄付金領収書の発行について

寄付金領収書は、プロジェクト成立後約1か月後に、ご登録いただいたメールアドレスへ添付ファイルで送付いたします。寄付金領収書の日付は、プロジェクト成立後の2025年9月の日付になります。

【重要】

ご寄付の際の送付先ご住所の入力についての注意事項

・送付先ご住所の入力については個人の方であればお住まいの住所、法人の方であれば所在地住所をご記入下さい。(領収書発行にあたって、お住まいのご住所・所在地が必須となりますので、ご協力のほどよろしくお願いいたします。)

・確定申告の際は、ご本名と現住所(住民票に記載のご住所)、法人様の場合は登記簿上の名称とご住所での領収書が必要となりますので、ご注意ください。

ご留意事項

※必ずしも想定したスケジュールでの進行ができ、想定している研究結果が得られるとは限りません。大きな変更が生じうる場合には、活動報告などにおいてご報告いたします。

※本臨床研究によるデータをもとにして口腔ケアロボットの有用性の評価を進めてまいりますが、現段階では医療機器承認等を保証するものではございません。

※本臨床研究は、新潟大学倫理審査委員会の承認を受けて実施します。

※寄付完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合がございます。あらかじめご承知おきください。

※寄付金領収書およびギフト等に掲載のお名前は、「ギフトお届け先」にご登録いただいたお名前となります。ご寄付後にアカウント情報を変更した場合でも、ご寄付時に入力したお届け先の宛名と住所は変更されません(個別にご連絡いただかない限り、原則としてご寄付時に入力いただいた宛名と住所に寄付金領収書をお送りさせていただくことになります)のでご注意ください。

※新潟大学基金へのご寄付により本学が取得しました個人情報につきましては、本基金に関する業務(感謝状・寄付金領収書の送付、寄付者名簿作成、本学からのお知らせの送付等)に使用させていただきます。

※ページに使用しているお写真は全てご本人より掲載許諾を得ています。

※本プロジェクトのギフトのうち、【お名前掲載】に関するギフトの条件詳細については、こちらのページの「支援契約」にある「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

- プロジェクト実行責任者:

- 野杁由一郎(新潟大学医歯学総合研究科 口腔健康科学講座 う蝕学分野)

- プロジェクト実施完了日:

- 2027年3月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

新潟大学医歯学総合研究科口腔健康科学講座う蝕学分野が実施する要介護多施設臨床研究の経費(業務委託費、設備備品費、消耗品費、謝金、旅費、クラウドファンディング手数料、その他)に使用いたします。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

新潟大学医歯学総合研究科口腔健康科学講座う蝕学分野 教授

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

ギフト

3,000円+システム利用料

3千円|口腔ケアロボットの社会実装へ向けて応援!

・お礼のメール

・研究報告書(PDF)

・新潟大学HPに寄附者一覧としてお名前を掲載(希望者のみ)

・寄附金領収書

※寄附金領収書は、プロジェクト成立後約1か月後メール添付にて送付いたします。

寄附金領収書の日付は、プロジェクト成立後の2025年9月の日付になります。

- 申込数

- 24

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2027年3月

10,000円+システム利用料

1万円|口腔ケアロボットの社会実装へ向けて応援!

・お礼のメール

・研究報告書(PDF)

・新潟大学HPに寄附者一覧としてお名前を掲載(希望者のみ)

・寄附金領収書

※寄附金領収書は、プロジェクト成立後約1か月後メール添付にて送付いたします。

寄附金領収書の日付は、プロジェクト成立後の2025年9月の日付になります。

- 申込数

- 123

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2027年3月

3,000円+システム利用料

3千円|口腔ケアロボットの社会実装へ向けて応援!

・お礼のメール

・研究報告書(PDF)

・新潟大学HPに寄附者一覧としてお名前を掲載(希望者のみ)

・寄附金領収書

※寄附金領収書は、プロジェクト成立後約1か月後メール添付にて送付いたします。

寄附金領収書の日付は、プロジェクト成立後の2025年9月の日付になります。

- 申込数

- 24

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2027年3月

10,000円+システム利用料

1万円|口腔ケアロボットの社会実装へ向けて応援!

・お礼のメール

・研究報告書(PDF)

・新潟大学HPに寄附者一覧としてお名前を掲載(希望者のみ)

・寄附金領収書

※寄附金領収書は、プロジェクト成立後約1か月後メール添付にて送付いたします。

寄附金領収書の日付は、プロジェクト成立後の2025年9月の日付になります。

- 申込数

- 123

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2027年3月

プロフィール

新潟大学医歯学総合研究科口腔健康科学講座う蝕学分野 教授