支援総額

目標金額 320,000円

- 支援者

- 3人

- 募集終了日

- 2025年10月31日

不安な将来をみんなで解決!"いしいさん家"サポーター大募集!

#まちづくり

- 総計

- 12人

ミルクプロジェクト~老人ホームの入居者様にベビーカステラを届けたい

#地域文化

- 総計

- 1人

浪速区の日常は、これからも私たちが守る|新たな患者情報共有システム

#地域文化

- 現在

- 15,355,000円

- 支援者

- 80人

- 残り

- 35日

ももやまサポーター募集ー地域「みんなの」ももやま子ども食堂に!

#まちづくり

- 総計

- 40人

地域文化を残し、課題を創造的に解決する 『めぐる、友の会』会員募集

#地域文化

- 総計

- 100人

子どもたちの「心の遊び場」を未来へ 〜座間味小140周年記念事業~

#地域文化

- 現在

- 1,915,000円

- 寄付者

- 109人

- 残り

- 4日

食から始まる子どもたちの成長サポート★地域で子ども達を支えてたい

#まちづくり

- 総計

- 3人

プロジェクト本文

空から見える、まちのケアのかたち

― プテラノドンが都市(まち)に来る!? ―

高い空を悠々と飛ぶ、ひとりのプテラノドン。彼は、空から都市(まち)を見下ろし、そこで暮らす人々の「ケア」を観察しにやってきました。「おや、これは深いキャベツ畑ですねぇ……」プテラノ族にとって“キャベツ畑”とは、複雑に絡み合った人間関係や支え合いの象徴です。高齢の親との同居をめぐって悩む声、認知症と向き合う当事者の聴こえない声、見えづらい立場で家族のケアと仕事の両立に苦しむ人たちの心のうち……。ひとつひとつのキャベツ(=事例)を間近で見ていると気づかないことも、少し高いところから畑全体を見渡せば、思いがけない「つながり」や「傾き」が見えてくることがあります。プテラノドンが空から見ていたのは、まさにそんな“まちの風景”でした。このマンガは、空から見た“まちのケア”を、ちょっと風変わりなプテラノドンの視点で描きます。哲学的なひとことをぼそっとつぶやきながら、まちをさすらう彼が見たのは、制度では掬いきれない、人々の小さな営みでした。

さて、このプロジェクトは、映画『ケアニン』を地域で上映し、みなさんと一緒に観たことがきっかけで生まれる「ケアとは何か」「地域のなかで人が人を支えるとはどういうことか」――そうした問いを、もっと自由に、もっと別の形でも応えてみたいということで、空からまちを眺めるプテラノドンの視点を借りて、制度や立場にとらわれない“ケアの風景”をマンガというかたちで描いてみることにしたのです。

もしも空を飛ぶプテラノドンが“そっと見守ってくれている”としたら?そこから何が見えるのか、いっしょにのぞいてみませんか。READY FOR では、この風変わりなマンガプロジェクトの制作・冊子化・地域配布に向けたご支援を募っています。「ケアのことを、こんなふうに描いていいんだ」と思えるような、やわらかくて、でも芯のある作品を目指します。

応援、どうぞよろしくお願いいたします。

プロジェクトタイトル:『ケアニン』を観てつくる、コンパッションシティまんが冊子

サブタイトル:―「プテラノドンが都市(まち)に来る!?」 ―

▼自己紹介

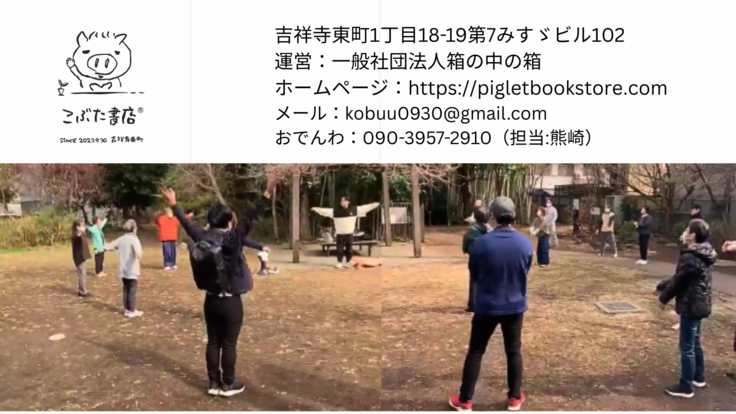

法人設立から「こぶた書店」オープンまでの背景

私たち(実行者:一般社団法人箱の中の箱)は、2018年に「演劇やアートイベントの運営を通じて、作品と社会(既存の制度や仕組み)をうまく調整したり良い影響を創造することを目指して設立しました。しかし、コロナ禍により存続の危機に直面。経費を削減し、オンライン事業に注力しながら、国からの給付金や補助金を活用して何とか法人を維持しました。そして2023年、私たちは品川のバーチャルオフィスから、吉祥寺駅前の喧騒から離れて少し歩いた公園の近く――小さなアパートへ事務所移転しました。同年秋、その事務所を「こぶた書店」として、“ 地域に開かれたミニイベントや集いの活動拠点 ”へと成長することを願い、オープンしました。

吉祥寺で「こぶた書店」を開いて2周年!

ただ古本を扱うだけでなく「ものをたいせつにするこころ」をコンセプトにした手作りグッズと一緒に販売しながら、ミニイベントの開催や、小さな集いを試行錯誤しています。また、無料の居場所づくり事業も2年目に突入しました。対象は、子どもとその親御さん、現在休業中の方、高齢者を含むリタイアされた方など。「図書館や公共施設に行くのがちょっと疲れるときに来てくださいね」と呼びかけています。現在、武蔵野市の居場所づくり補助金を受け、毎週金土日に無料居場所作りイベントを開催しています。

近所の公園で月二回のラジオ体操は「小さな集いの大切なご縁と気づきの場」

地域の福祉会や社会福祉協議会、在宅介護・地域包括支援センターと連携して、毎月第二・第四金曜の朝に、ラジオ体操の運営のお手伝いをさせていただいております。ラジオ体操が始まる前、そして終わったあとの、5分程度のおしゃべり時間が大切です。互いの信頼関係が深まることにつながりますし、ご挨拶や声かけの大切さにも改めて気がつくことができています。私たちにとっては、思いを新たにする学び場になっています。参加者にはコミセン民生委員・児童委員の方々もいらっしゃいます。彼らを交えての、情報交換や広報にもなっていです。

▼プロジェクトを立ち上げた背景と想い

コンパッションシティを目指して

コンパッションとは、他者の苦しみに気づき、共にその苦しみに寄り添い、行動しようとする心の力です。誰しも、体の苦痛、孤独感や悲しみといった心の苦痛を抱えているものです。それらを無理に排除するのではなく、人々がともに生活の中で静かに分かち合い、互いの痛みの緩和をもたらせるまちが、コンパッションシティです。こぶた書店では、吉祥寺東町が「コンパッションシティ」となっていけるように、地道に静かに、活動をしています。店内には、コンパッションシティに関する書籍や、障害を持つ方やご家族の手記、書店を応援してくれている研究者・専門家の執筆したオリジナルレポート、「優しさ」をテーマにしたまんが等を用意しており、学び・考えるための場として使っていただいています。まだ数は多くはありませんが、スタッフ手作りのまんがもあり、「こぶた書店」が自費出版レーベルとして展開してゆく計画も進行してます。

居場所づくりをはじめて2年 ― 小さな声に耳を傾け続けることの難しさ・大切さ

コンパッションシティを目指す活動の1つとして、前述のラジオ体操に加え、「世代や背景を超え、誰もがちょっと会って話せる居場所づくり」を継続しています。具体的には、若年性認知症のある仲間と家族の集いや、不登校児童のための居場所イベントを、他団体さんとの協働で定期的に実施しています。時には、3〜4人の顔見知りだけで、安全で快適な場所でゆっくり、目的もなく緩やかに過ごせることが、彼らの人生にとってとても大切な時間であることを学びました。できる限り続けていきたいと考えています。しかし、こうした、民間ならではの小回りの利いた居場所の継続は簡単ではありません。私たちスタッフ一人一人の日々の生活と並行して場を開き続けています。訪れる人の背景や思いはさまざまで、大規模で派手なことはできません。目立たない小さな場で、公共サービスや制度の隙間を埋めるように、静かに・小さく丁寧に、ニーズに応じることが求められていることを知っています。しかし同時に、対象者を制限してしまう公共の補助金では、こうした「多様な小さなニーズ」に対応することが難しい事情も痛感しています。活動継続のためには、多くの方からのご理解とご支援が必要です。このような背景から、今回のプロジェクトを着想しました。私たちの考えていることや活動の根底にある考え、コンパッションシティのことをわかりやすく冊子にまとめ、普及することで、より多くの方にアピールすることができるだけでなく、世代を超えた居場所づくりのさらなる継続や、次のステージへのステップアップにつなげたいと考えました。

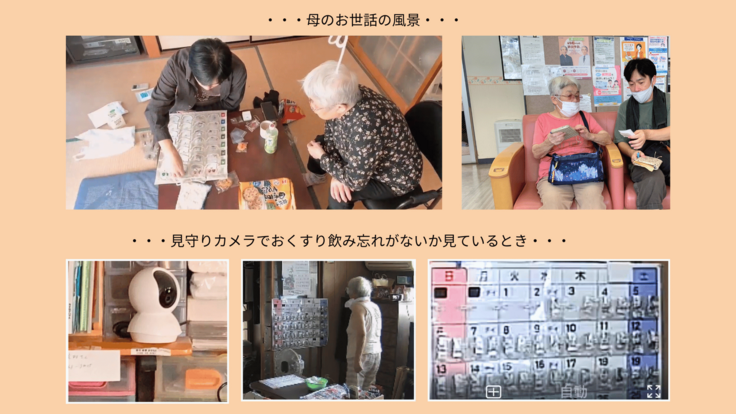

※掲載画像は九浦の家ウェブサイト管理者より許諾を得ています。

小さな書店の挑戦 ― 既存のシステムにとっては異物だった

昨年は、武蔵野市内の1つのコミュニティセンターで映画上映会を開催しました。今回は、その輪をもう一歩広げて、市内2か所での同時開催に挑戦しています。私たちのような小さな団体にとっては、それだけで大きな前進です。武蔵野市では、1970年代から地域のつながりを育むために「コミュニティ協議会」が各地に発足し、自治会に代わる形でコミュニティセンターの運営を担ってきました。ただその分、地域ごとに雰囲気や考え方が大きく異なり、活動を広げるには丁寧な関係づくりが欠かせません。もしかすると“老害”と言われてしまいそうな、不可視ながらも大きく分厚い壁にもたびたびぶつかり、その都度めげそうになりました。でも、仲間や応援してくれるみなさんと励まし合いながら、あきらめず続けてきました。

居場所づくりの活動実績(公式):

2025年度の武蔵野市社会福祉協議会「身近な地域の居場所づくり助成・事業」 受託継続

2024年度の武蔵野市社会福祉協議会「身近な地域の居場所づくり助成・事業」

居場所づくりのその先へ “吉祥寺東町から全国にコンパッションシティを広げたい“

これまでの道のりは、正直なところ楽なものではありませんでしたが、少しずつ「続けられる力」が育ってきたように思います。最近では、地元の既存の仕組みに、必要以上にこだわらなくてもいいのではないか、という気持ちが芽生えてきました。私たちの目指す“居場所”は、記録や知識というかたちで、地理的な場所を超えても広がっていけるのではないかと感じています。ご縁があって、昨年度は海外からの視察のお客さんも来られました。小さく丁寧な活動の積み重ねは、地元と世界の両方に貢献していくことで、ようやく、人々の生活を、そっと静かに変えていけるのかもしれないと考え始めています。今回の冊子づくりは、そのための一歩でもあります。同じ思いを持つ人たちと、場所をこえてつながっていくため、どうかこの歩みに、あたたかな応援をお願いいたします。

▼プロジェクトのあらまし

無料上映『ケアニン』から考える、コンパッションシティまんが

このプロジェクトではまず、 介護をテーマにした映画『ケアニン~あなたでよかった~』の無料上映会を、今年は武蔵野市内の2つのコミュニティセンターで開催します。昨年は1か所だけの実施でしたが、今回は少しだけ手を広げ、2つの地域で行います。ただ、映画を観るだけでは終わりません。鑑賞後には、観た人どうしが語り合い、気づきや思いを分かち合えるようなファシリテーションと対話の機会をつくります。そしてさらに、その場で交わされた言葉や現場の声を丁寧にすくい上げることで、より多くの人が読みやすく、考えを深めやすいようなコンパッションシティの資料=まんが冊子を作ります。

まんが冊子のねらい、その1「わかりやすく楽しい学習ツール」

こ上映をきっかけに、コンパッションシティづくりに向けて、小さな一歩を踏み出します。当事者やご家族、支援者、研究者など、多様な立場の方々の声を丁寧にすくい上げた上で、コンパッションシティについて理解を深めるためのまんが冊子を作り、市内外やこぶた書店で普及します。映画「ケアニン」の中で目の当たりにするような、さまざまな介護の問題は、この国のこれからの暮らし全体を左右する社会的課題であることは言うまでもありません。しかし、若年層や小さい子のいる世帯などには縁遠く、まだ元気な高齢者の方にとっては避けたい話題だったりもします。介護の喜びや辛さを「分かち合う」という経験は、なかなか身近ではないでしょう。そこから一歩踏み出すためには、「コンパッションシティ」という用語について、市民目線でわかりやすく、楽しく学べるツールが必要と考えました。

まんが冊子のねらい、その2「コンパッションシティとは、思いやりのある都市(まち)」

まんがの形式で、普段の暮らしの中で「誰かの苦しみに気が付き、その苦しみに寄り添い、行動しよう」ということを提案します。子どもでも読める内容にすることで、誰もが肩を並べて読みあえる冊子にします。これは、世代を超えた支え合いを促すことに貢献すると考えています。「支える人」「支えられる人」といった分断をこえて、地域での暮らしをともに考えるための、静かな道しるべになればと願っています。親子、兄弟、クラスメイト、ご近所さん同士等、誰もが互いに思いやりあう風土を育みたいです。生活に困難を抱える方々の孤独の軽減や、心の問題や貧困問題、被災時の安全の問題の改善に加えて、文化的な支えの場を地域に提供したりすることにつながります。

● 映画『ケアニン~あなたでよかった~』の実施要項:

日時(会場):2025年9月7日(本宿コミセン)、2025年9月13日(本町コミセン)

主催:こぶた書店(共催:両コミセン)

後援:武蔵野市社会福祉協議会

参加費:無料(予約必要)/どなたでも参加可能(定員約40名/回)

>> 映画鑑賞ご希望のかたへ:どなたでも無料でお申込みいただけます(定員約40名)。なお、ご予約席の確保は、本プロジェクトのリターンには含まれませんのでご注意ください。予約サイトは、「こぶた書店」で検索していただきますと、トップページに予約サイトへのリンクが掲載されておりますので、そちらからお申し込みいただけますと幸いです。

● 上映後の記録集の実施要項:

上映後に感想会・対談・インタビューを実施

対象:認知症のある方、そのご家族、支援職、居場所カフェ関係者、精神保健の実践者、アカデミアなど記録集の編集・制作

記録集の編集・制作

内容:市内の現場からの声、対談の記録、やさしい解説、暮らしの工夫など

形式:冊子(印刷・製本)+PDFでの配布も検討

▼プロジェクト成功のために ~私たちの経験と実績を活かします

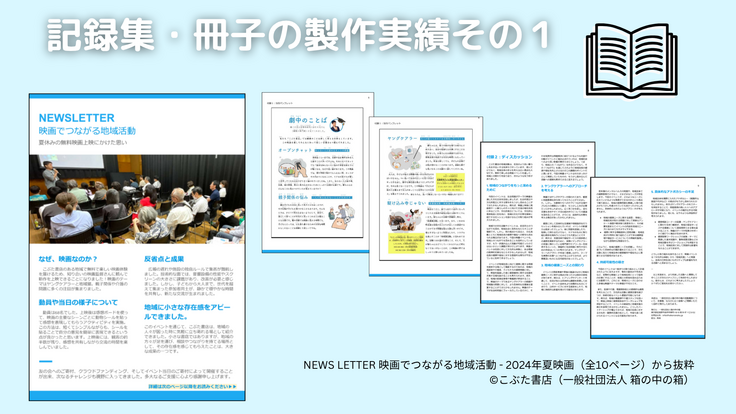

昨年の「ヤングケアラーを切り口に見えた可能性――記録し、共有する力へ

昨年度は、「ヤングケアラー」をテーマに、映画『猫と私と、もう1人の猫』を夏休み期間中に無料上映しました。センシティブなテーマでしたが、だからこそ私たちは挑戦する意義があると考えました。結果として、子どもから保護者、高齢者まで、幅広い世代の地域の方々が会場に集まり、上映後には「もっと地域でこういう話ができたらいいね」「共感し合える場があってよかった」といった声も多く寄せられ、鑑賞イベントを超えた手応えを感じました。この手応えを、私たちは小さなニュースレターというかたちにまとめ、地域や支援者へ発信しました。それが想像以上に好評を得たことが、今回のまんが冊子というかたちへの大きな後押しになりました。【画像:ニューズレターから抜粋】今回扱う「コンパッションシティ」のテーマは、より抽象的で難しく、伝えるのが難しいテーマです。しかし、だからこそ、「支える」「支えられる」といった関係性を超え、地域の中で語り合い、考え合う場と、そこで生まれた言葉を活用した資料作りの必要性を強く感じています。読みごたえのある一冊として形にし、地域づくりや福祉の現場に携わる人々にとっての実践的資料として残したい——私たちは、昨年度の経験を通じて「それはきっとできる」と思えるようになりました。

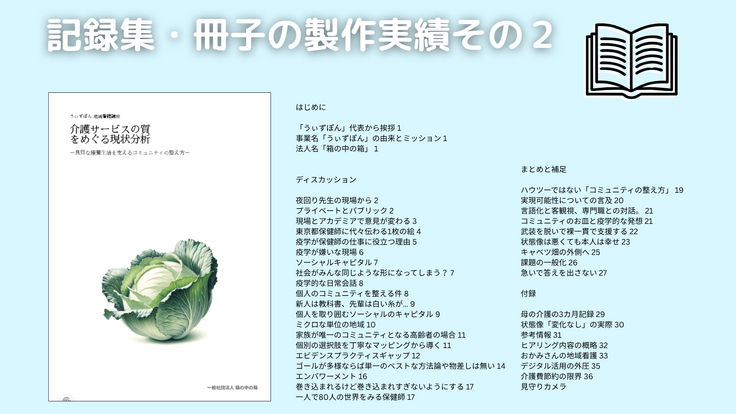

「キャベツ畑のように」──きちんとした記録づくりの実績から

2023年から2024年にかけて、私たちはある試みに取り組みました。現場で見えてくる一つひとつの出来事や課題を、畑に並ぶキャベツにたとえ、「自分はいま“畑のキャベツ”かもしれない。でも、ときには畑の外から全体を見る視点も大切だよね」と。そんな思いから生まれたのが、対話をもとに編集した36ページの小冊子です。この冊子では、介護サービスの質をめぐる現場の状況を、公衆衛生看護や疫学的視点からひもとき、専門家の対談と資料を、イラストを交えてわかりやすくまとめました。正式名称は『うぃずぽん地域看護講座:介護サービスの質をめぐる現状分析 ― 良質な療養生活を支えるコミュニティの整え方 ―』。業界内では「キャベツ畑」の愛称で親しまれ、予想を超える反響をいただきました。現在は改訂・再販の企画も進んでいます。このプロジェクトで作るまんが冊子も、このような経験の積み重ねを土台にして、またはシナジーとして活用して、編集を進めていきます。よくある浅いハウツー本や、難しく気取った自己啓発本のようなものではなく、きちんとした専門家、陰ながら目立たず活躍している人、心ある良識人たちのアドバイスを受けながら製作します。映画から始まる学びを、楽しく、そしてしっかりと伝わるかたちで届けるためにも、ご理解とお力添えをお願いいたします。

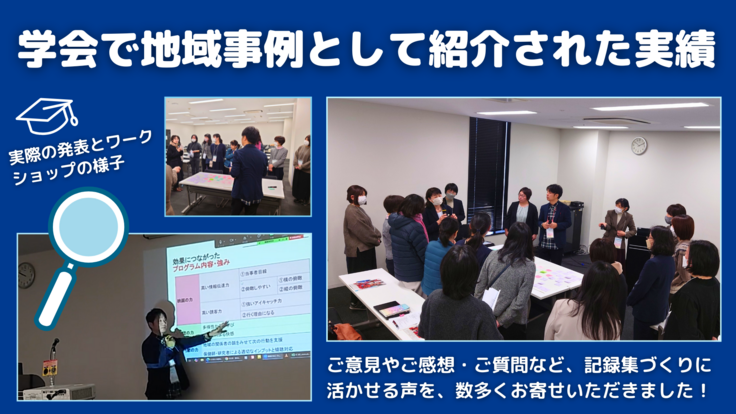

「映画で地域づくりの事例」として学会でも紹介された実績と学びも活用して・・・

昨年の上映会と、それを通じた知識と経験の普及活動や、こぶた書店での居場所づくりの取り組みは、第13回日本公衆衛生看護学会学術集会にて事例として紹介されました。地域の小さな古本屋とコミュニティセンターを拠点に、ヤングケアラーという難しいテーマに向き合い、上映をきっかけに住民同士の対話や共感が生まれた過程を、ひとつの実践例として共有されたかたちです。私たちは大きな組織でもなく、派手な発信力があるわけでもありません。それでも、文化の力と地道な関わりを信じて、記録を残し、少しずつ届けてきました。学会での紹介は、「ちゃんと見てくれている人がいたんだ」と思えた貴重な励みになりました。このプロジェクトにおいても、きちんと評価されるような記録をつくること、そしてそれを誰かの学びや行動につなげること。私たちはそれを、これからも小さく続けていきたいと考えています。

▼さいごに ――代表からのメッセージ

母の介護と、日々の気づきから

私は現在、離れて暮らす認知症の母の介護を続けています。週に一回は車で往復2時間~混んでいるときは3時間くらいかけて行き、身のまわりのお世話をしています。いけない日は電話をかけます。電話ができない日は、見守りカメラを通じて、お薬カレンダーの前で手を止める母の姿を確認しています。朝の果物を食べてから薬を飲む姿、少し迷ってまた戻る様子。それらは一見何気ない映像ですが、家族にとっては大きな安心にもなります。

母は昔、自宅で縫製の仕事をしていました。お願いするとすぐに巾着袋やお弁当袋を作ってくれて、今でも使っているものがあります。こぶた書店で手作り布小物を扱っているのも、そんな母の背中を見て育ったからかもしれません。

ある日の母のこと・・・忙しくて、電話をかける余裕が無いので、見守りカメラでそっと見てみました。ベッドに横になってテレビを見ているといういつもの光景でした。横になってばかりではダメだよと何度も言っているのですが、この夏の暑さを考えると、これでいいのかなと思ったりもしてました・・・。

ほかにも、思ったことがあればなるべくメモして、仲間たちとメモを共有し、あとから一緒に振り返るようにしています。ですが、介護の現実は言葉で表せるようなことばかりではありません。とくに認知症のことがあると、記憶違いや食い違いもあり、うまく気持ちが通じない日もあります。そんななか、たとえば、吉祥寺の本町在宅介護支援センターが主催する『十色Cafe』では、介護にまつわる悩みや、ちょっとしたつまずき、ちょっと笑ってしまうような話まで、参加者同士で共有することができました。

映画上映をきっかけに地域の中で集い、「こういうことあるよね」「うちもそうだった」と語り合える場が、とても大切なんだと、身に染みて感じています。特別な支援者でなくても、少し話せる場所や人がいること。声に出せた記憶が、あとから支えになること。そんな場所や感覚を、形に残しておきたいと考えました。小さな古本屋の取り組みですが、誰かの「わたしごと」とつながることを願っています。

どうか、この挑戦に、応援をいただけましたら幸いです。

こぶた書店代表 熊崎秀雄

▼プロジェクトの目標金額/使用用途/スケジュールほか:

目標金額:32万円

※超過した場合は記録集の増刷ほか “利益目的でなくプロジェクト遂行のための必要経費”に活用します。

目標金額の使途および実施する内容(円):

・映画上映費(2回分) 110,000

・上映に係るスタッフ人件費および機材費 15,000

・人件費・謝金(作家4名+寄稿者+編集・デザイン) 70,000

・印刷製本費(B5/A5、50〜100頁、100部単位小ロット) 35,000

・広告宣伝費(チラシ印刷・SNS広告) 20,000

・交通費(都内+県外あわせて必要最低限) 25,000

・消耗品費(文具類含む) 5,000

・通信・配送費(冊子発送含む) 10,000

・イベント保険料 15,000

・雑費(予備費と不測の支出対応) 15,000

※本プロジェクトは、支援募集前から既にプロジェクトの実施やリターンの提供のために必要な総額分の原資が確保されています。受け取った支援金の額に関わらず、自己資金を充当するなどして支援募集ページで説明したことを実施いたします。

▼プロジェクト実施スケジュール

2025年8月31日:まんが冊子のネーム完成&関係者限定への公開開始

2025年9月1日~9月6日:専門家とコンプライアンス検討などで煮詰める

2025年9月7日:「ケアニン」第1回上映

2025年9月13日:「ケアニン」第2回上映

2025年9月15日~9月28日いずれかの90分程度:「ケアニン」上映のふりかえり&まんがネーム検討

2025年9月29日~10月19日:まんがネームの書き直しと清書&解説と寄稿コラムの作成

2025年10月20日~11月20日:装丁と製本

2025年11月21日:まんが小冊子をSNSとウェブサイトでの公開開始

※本プロジェクト実施完了の成果物となる「まんが小冊子」の定義は “ネーム清書に解説と寄稿コラムを添えた、本編のドラフト版となる小冊子のウェブ版(PDFデータ)を、支援者に共有後、SNSとウェブサイト上でも無料公開すること” といたします。但し、ご支援いただきました方のなかで印刷した冊子をご希望いただいたには11月中に紙媒体化して送付させていただきます。

※なお、ネーム清書後のペン入れ・カラーリング等の加筆や修正を施した「本編(改訂版)」を後日「こぶた書店」名義にて販売する計画もありますが、それは本プロジェクトの成果物とは異なります。予めご承知おきください。

▼名称・実施許諾

・映画「ケアニン」制作委員会(株式会社ワンダーラボラトリー)

・武蔵野市社会福祉協議会

上記関係者に、プロジェクト実施および名称・画像掲載の許諾を得ております。

▼プロジェクト実行責任者:

熊崎 秀雄(一般社団法人箱の中の箱)

※万が一、天災や感染症等の影響で吉祥寺の「ケアニン」無料上映会が開催できない場合、いただいたご支援は準備費用や製作費に充てます。その際はオンライン配信を行い、反省会や小冊子制作もスケジュールを調整しつつ、可能な限り当初のリターンに沿って実施します。リターン内容の変更が必要な場合は、同等の内容となるようご提案いたしますので予めご了承ください。

- プロジェクト実行責任者:

- 熊崎 秀雄(一般社団法人箱の中の箱)

- プロジェクト実施完了日:

- 2025年11月21日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

吉祥寺の本宿コミセンと本町コミセン、こぶた書店(運営:一般社団法人箱の中の箱)との共催で「吉祥寺 地域の映画無料上映会」を各コミセンで開催(映画タイトル「ケアニン」)。私たちは、この映画を【コンパッションシティの理解促進のきっかけの場づくり】と捉えます。そのうえで、意外性と親和性のある【プテラノドンまんが冊子製作】を行います。映画上映をプロジェクトのピークに設定するのではなく、【まんが冊子の製作プロセスに多くの心ある地域の方々とのつながりを見出すこと。】を中心軸に置くことで、人間社会における公益性を客観的に描くデザインといたしました。プロジェクトの実施完了日までに、このまんが冊子の製作工程が完了します。その工程完了を、ご支援いただきます皆さまと共有する(=分かち合うこと)が、まさにコンパッションシティ(地域で苦しみや悲しみを分かち合うこと)と同じ構造となるよう尽力いたします。集まった資金は、映画上映費・人件費・機材費・謝金・印刷製本費・広告宣伝費・交通費・消耗品費・通信・配送費・イベント保険料・雑費、に使用します。私たちの新たな挑戦への応援をどうぞよろしくお願いいたします。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

1,000円+システム利用料

お試し&応援

●感謝のメール送付

- 申込数

- 2

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年11月

3,000円+システム利用料

まんが小冊子(ドラフト)1冊

●感謝のメール送付

●成果物【まんが冊子ドラフト版】(紙)送付

●支援者一覧へのお名前記載(希望者のみ)

※ニックネームの表記をご希望される方は、小冊子を読む子どもにも親しみのある名前でご寄付くださいますと幸いです。

例:よく笑う →「 にこにこ」から始まる名前

例:いちごが好き → いちごちゃん

- 申込数

- 1

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年11月

1,000円+システム利用料

お試し&応援

●感謝のメール送付

- 申込数

- 2

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年11月

3,000円+システム利用料

まんが小冊子(ドラフト)1冊

●感謝のメール送付

●成果物【まんが冊子ドラフト版】(紙)送付

●支援者一覧へのお名前記載(希望者のみ)

※ニックネームの表記をご希望される方は、小冊子を読む子どもにも親しみのある名前でご寄付くださいますと幸いです。

例:よく笑う →「 にこにこ」から始まる名前

例:いちごが好き → いちごちゃん

- 申込数

- 1

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年11月