石巻赤十字病院 植田信策副院長

(避難所・避難生活学会 代表理事)

能登半島地震について、

避難所では仮設トイレの数が少なく使い勝手の悪さも。

「(震災から)5日目に行った避難所では、300人規模で仮設トイレが3つしかなかった。仮設トイレは外にある。この時期は寒く、階段もある。足腰の不自由な方はなかなかそこに行けない」

簡易トイレで対応するところもあったといいますが、正しい処理をしないと感染症のリスクがあり、トイレに行くことを我慢することにつながる。

「水を飲んだり食事をするのを控えようという気持ちになる。水を飲まないと脱水症につながる。精神的ダメージが大きい」

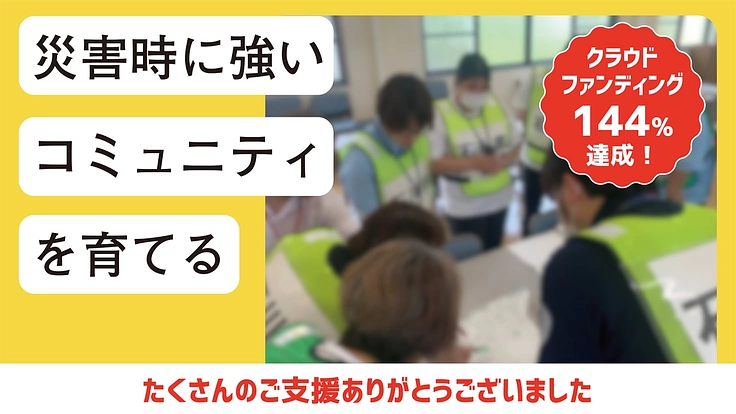

Pay It Forwardさん、沢山のご支援ありがとうございます!

避難所の環境についてはまだまだ課題があるなと思います。今回のツールは個人の状況に合わせた支援を考えるツールになりますが、環境についてもしっかりと配慮した内容にしたいと思います。引き続き宜しくお願いします!

お笑い芸人・サンドウィッチマンが寄贈した「トイレトレーラー」が話題になったが、国や自治体は、何台確保しているのか?

「キャンピングカー」、民間からの提供を聞いたが、国や自治体は、何台確保しているのか?

石巻赤十字病院 植田信策副院長

(避難所・避難生活学会 代表理事)

能登半島地震について、

「全てにおいて支援が遅い。

飲料水は届いていても生活用水がなくて手が洗えず手指衛生が不十分だった。

仮設トイレが入り始めたが、300人規模の避難所で2基だけの所もあった。

居住環境は土足で雑魚寝。簡易ベッドで寝て粉じんを吸わないようにしないといけないが、ベッド自体が届いていなかった。」

イタリアのように《 TKB48 》

トイレ・キッチン・ベッドを48時間以内に整備できる国にすべきです。

「快適で十分な数のトイレ」「温かい食事」「簡易ベッド」の提供を!!

日本の今の避難所の「不便で不潔なトイレ」「冷たい食事」「床での雑魚寝」をまた繰り返すのか!?

イタリアのように、国の機関が各地に“TKB”を備蓄したうえで、ボランティア団体に指示を出し、費用を負担する仕組みを整えるべきです。

同時に被災自治体の仕事を最小限にしていくべきです。

これが基本です。

《TKB48》

トイレ🚽、キッチン👨🍳、ベッド🛌を48時間以内に設置。

欧米では、これが当たり前で、イタリア🇮🇹の避難所では、発災後すぐに個室のトイレや簡易ベッドが準備され、パスタやワインなどの温かい食事が提供されているという。

台湾🇹🇼では、4時間で設置した所もあるようです。

地震大国・日本🇯🇵も、台湾🇹🇼やイタリア🇮🇹などの欧米から学び、国内外の災害対策を向上させ、

NPOやNGOなどの民間組織と共に国家としても、もっと活躍を‼️

石破総理が辞任しました。政権政党・自民党内の権力争いより、すべきことがあるのでは!?

彼は、9月1日の防災の日に「我が国を、人命・人権最優先、世界一の防災大国にしていかなければなりません。」と述べていました。

しかし、現状の日本の避難所の環境は、感染症のリスクや災害関連死の一因となるような狭い空間で多くの人が床に雑然と寝る「雑魚寝」状態は相変わらず続いており、それは被災者に対するハラスメントで、先進国のものとは思えないと指摘されています。

想定されている「南海トラフ巨大地震」に備えて、台湾🇹🇼やイタリア🇮🇹などのように、発災後48時間以内にトイレ🚽、キッチン👨🍳、ベッド🛌を設置する《TKB48》を早急に確立しないと、安心して暮らせません。

災害ケースマネジメントの考え方は被災者にとってものすごく有効だと思います

その一方で、実効性ある体制を地域で構築できるかが本当に大切ですし、とても沢山の関係者がこの考え方を知り、つながり、動けることが鍵になります

そのための啓発ツールはとても大切だと思いますので、ぜひ良いものを作っていただき、全国で活用できる形にして頂けたら、と思っています

完成したらうちの団体でもぜひ試したり、地域での講座で活かしていきたいと思います

山本康史さま、ご支援ありがとうございます!

このクラウドファンディングを始めて、災害ケースマネジメントがまだまだ知られていないことを実感しました。

言葉として広がる以上に、一人の被災者に寄り添い、助けあう地域作りのきっかけになるような良い物を作りたいと思います。

引き続き宜しくお願いします!

災害ケースマネジメントは近時よく聞かれる言葉ですが、具体的にどういうことをするのか?については福祉などでケースマネジメント自体の経験がある人でないとなかなかイメージが付きにくいかと思います。私自身も若干理解が追い付いていないところがあり、理解を深めるためのツールができるととてもありがたいだろうと思っております。皆様の取り組みに期待しています。

田中さん、ご支援ありがとうございます!

災害ケースマネジメントはイメージがわきにくいですよね。もっとわかりやすく、活用しやすい形で広げられるようにアドバイザーの皆様のお力を借りて進めて行きたいと思います。ワークショップでお会いできることを楽しみにしております。引き続き宜しくお願いします!