寄付総額

目標金額 1,200,000円

- 寄付者

- 120人

- 募集終了日

- 2018年10月31日

大学院生への研究支援の葛藤

本日は、大学院生への研究支援を行う際の葛藤についてお話をしたいと思います。

日々、ピア・チューター学生の協力の元、ノートテイク支援などを行っていますが、目下悩んでいるのが、運動障害のある大学院生の研究に係る支援です。

運動障害のある学生さんの中には、大学院まで進学をして、自分の興味関心を深め研究を志す学生が増えてきています。

ではなぜ大学院生への支援に悩むのか?

それは、大学院生の生活において、研究の比重が大きくなるからです。

大学生の頃は授業受講の機会を保障するための修学支援として対応する場合がほとんどです。この授業への支援は、ピア・チューターの学生の協力を得ながら行っています。

しかし、大学院生になると、取り組んでいる研究が学生自身や所属研究室の研究成果に繋がるため、所属研究室の「研究費」から研究活動の支援をする場合が多くなります。

ですが、例えば「フィールドに調査に出かけてインタビューをしたい!でもそこでノートテイクが必要になる」となった場合、従来の「研究費」に含まれない支援者の経費をどのようにつけるか、ということが検討課題になります。

障害学生支援が、障害のある学生の学びの機会保障ではなく、特定の研究室の活動支援をすることに繋がってしまうのではないか…

でも所属研究室の指導教員に全てを一任すると、所属研究室の財政状況に左右されて、障害のある学生の学びの機会が阻害されてしまうのではないか…

また、行われる研究活動の内容や規模によって、障害学生支援に係る予算も大きく変わってくるし…

そんな中で、障害のある大学院生は研究成果を出さなければ修了できないし…

さらに、支援者に求められる専門性もどんどん高くなる…

…という様々な葛藤が出てくるのです。

現在は個別の学生さんの状況を毎回聞き取りしながら、支援を希望する学生さんに不利益が生じないよう、慎重に研究活動支援のあり方を検討しております。

もし、最初から「障害のある学生への研究支援費」があれば、そういった懸念なく研究に専念することができます。

クラウドファンディングは、そういった「支援費」があれば可能性が広がることを示すチャレンジです。

ご支援のほど引き続きどうぞよろしくお願い致します。

ギフト

3,000円

【感謝の気持ちを込めて】スタッフからのサンクスメール

・寄附金受領証明書

・スタッフからの感謝の気持ちを込めたサンクスメール

- 申込数

- 32

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2018年11月

5,000円

【感謝の気持ちを込めて】活動報告書を送付

・寄附金受領証明書

・スタッフからの感謝の気持ちを込めたサンクスメール

・DACセンターの障害学生支援に関する活動報告書をPDFで送付

- 申込数

- 41

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2019年4月

3,000円

【感謝の気持ちを込めて】スタッフからのサンクスメール

・寄附金受領証明書

・スタッフからの感謝の気持ちを込めたサンクスメール

- 申込数

- 32

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2018年11月

5,000円

【感謝の気持ちを込めて】活動報告書を送付

・寄附金受領証明書

・スタッフからの感謝の気持ちを込めたサンクスメール

・DACセンターの障害学生支援に関する活動報告書をPDFで送付

- 申込数

- 41

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2019年4月

残そう、ライチョウ!動物園の次なる挑戦

- 現在

- 2,025,000円

- 支援者

- 79人

- 残り

- 85日

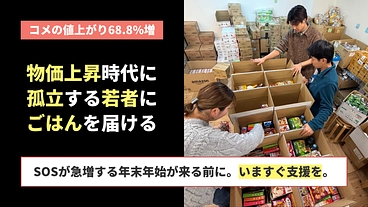

物価高でごはん食べられない若者に今すぐ食糧を|緊急支援2025冬

- 現在

- 11,820,000円

- 寄付者

- 313人

- 残り

- 29日

市民が作る!市民のためのニュースメディアを作りたい!

- 総計

- 17人

入院する子どもたちを笑顔に!ファシリティドッグ育成基金2025

#子ども・教育

- 現在

- 6,936,000円

- 支援者

- 556人

- 残り

- 25日

ひとつの心室で生きていく。フォンタン手術の患者をみんなで支援したい

- 現在

- 3,435,000円

- 寄付者

- 174人

- 残り

- 29日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 61,755,000円

- 寄付者

- 2,861人

- 残り

- 29日

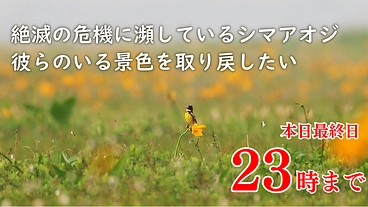

絶滅の危機に瀕しているシマアオジ 彼らのいる景色を取り戻したい

#国際協力

- 現在

- 4,263,900円

- 寄付者

- 358人

- 残り

- 7時間

黒松内の古家を改修、旅人と地域住民の交流が生まれるカフェを作りたい

- 支援総額

- 540,000円

- 支援者

- 58人

- 終了日

- 8/31

環境と赤ちゃんの肌にも優しいケニア伝統「キコイ布」を普及したい

- 支援総額

- 36,000円

- 支援者

- 3人

- 終了日

- 2/25

知床・斜里町で初開催の展覧会「葦の芸術原野祭」をご支援ください!

- 支援総額

- 1,054,000円

- 支援者

- 115人

- 終了日

- 9/24

老若男女、男山で元気に楽しく過ごせるあそびばを無料で続けたい

- 支援総額

- 13,000円

- 支援者

- 2人

- 終了日

- 2/28

ご当地キャラ・カードゲーム

- 支援総額

- 103,000円

- 支援者

- 15人

- 終了日

- 6/26

福井にベトナムカフェをオープンし、外国人労働者との交流の場を

- 支援総額

- 526,000円

- 支援者

- 31人

- 終了日

- 12/26

南小国町の米を収穫後の田んぼで味わう米Fesを実施したい!

- 支援総額

- 45,000円

- 支援者

- 7人

- 終了日

- 10/4