支援総額

目標金額 15,000,000円

- 支援者

- 783人

- 募集終了日

- 2024年4月26日

「ハ号ブル」2025年1月の作業経過です♬

実は2024年12月の作業報告後に丸一日、作業が進行しておりましたので、その報告から・・・

昨年末に、車内取り外し品の最後のピースエンジン室内壁面のプレートの取り外しを行いました。本来壁面全部に50センチ四方大のプレートか取り付けられているのですが、本車では、部分的に三枚を残すのみ、何か意図があるのかと、思いつつ作業してみて判明したのが、残したのでは無くて、そこだけ外せなかったと言う事、旧軍車両の場合こういった部品の取り付けにはマイナスネジが使われているのですが、本車も同様です。

さらに本車のマイナスネジは、ドライバーを差し込む部分が、やたら細い形状のため、ドライバーの先端を薄く加工して作業に挑んだところ、過去に取り外そうとして、頭を潰したり、途中で折れ込んだ形跡を多数発見「ああ色々やってみたけど外れなかったんだね昔の人」と、思いながら作業開始。破損部は、後日修復する事として、折れたり潰れたりしているネジを切除します。まともに外れたネジは十数本中僅か2本の難作業でした。

ここのプレートを取り外すのにあたり心配だったのが、旧軍戦車の内張りは、アスベストであるの、巷に流布している説、だったら厄介だなと思い心配していたのですが、本車の場合、内張りは、ここの三枚以外は過去の時点で取り外し済みだったので、ここの材質は何だろうと、ドキドキしながら取り外した結果、内部の材質は綿、わ~た、でした。ここのプレートは、断熱材と言うよりは、防音材の様です。

ずっと外せなかったお陰で、プレート裏の製造時から残っていると思われる塗装を発見、まさにタイムカプセル。エンジン室の塗装は、陸軍カーキですかね。ここは現状保存部位ですね。

そうこうする内に「外し残した上部転輪を全部外さないと、年を越せる気がしね~」と、職人魂に火が付いた整備隊長が合流しまして、サービス工場のみならず鈑金工場からも道具を捜しだして来て、緊急作業を開始。火が付いた職人のパワーは流石です。無事転輪四兄弟が並んで年を越せます。これでおおかた外れてゴールが見えたネ。ということで2024年の作業は終わりました。

ここからが2025年1月のレストア業務仕事はじめ、です。昨年やり残した懸架バネカバーの取り外しを行います。固着しているボルト(ほとんどのボルトが簡単には緩まない。)をバーナーで焼いていく古典的作業を延々と続け、強力インパクトレンチで緩めて行きます。

カバーの部分の固定には尖頭ボルトが使われており、希少なパーツなので、慎重な作業を心掛けます。汎用品のマイナスネジと違い、専用品の尖頭ボルトは、材質が良いですね。捻り切れる事も無く、再使用可能なボルトが多く回収出来ました。ボルトが外れたら、カバーを取り外します。錆による張り付きのため、ドライバーを差し込んで、こじ開ける感じの作業です。外したカバーの内側からは、大量の土砂が・・・。土質鑑定したら戦時中は、どの地域に配備されていたか判るかな?

ボルトをドンドン焼いて、カバーをこじ開ける。時期的には少し早いですが、「どんど(ん)焼き」と「カバー開き」なんとも年始行事にふさわしい作業で今年の作業始めの義、終了です。

車体内部の手入れも進み、車内各部に3ヵ所の刻印が見つかりました。車内右前方側壁に「A8 後は判読不能」が逆さまに打刻、反対側の車内左側前方側壁「A8KF74」が打刻、車内左側後方側壁に「HN56 後は判読不能」 が90度傾いた向きで打刻がそれぞれ見つかりました。

車体固有の刻印と言うよりは、あくまで憶測ですが、見易い角度で打刻されていない箇所もある事から、装甲板の素材としての刻印の様な気がします。ぜひ装甲板に詳しい方の御教示をお願いいたします。

サンドブラストはじめました。です。貯まりに貯まっている、やる事リストから、キャビンのサンドブラスト作業を行います。外注業者様との打ち合わせで、残す鉄骨部分に錆止め塗装を施してからの引き渡しとの約束となっているため、優先順位一番の作業です。まず、仮設のサンドブラストテントを設営して作業に掛かります。高圧空気で細かい砂を吹き付ける作業のため、作業者も十分防護処置をしておかないと、全身砂まみれで、悲惨な事になります。時間が掛かる割に作業は、遅々として進みません。本日は左右ドアをブラストして終了です。

整備隊長にもグラインダーにブラシを着けて加勢してもらいました。この作業があるとないとでは、その後のサンドブラストに掛かる時間と砂の量が違うのです!

燃料タンク架台修理しました。です。サンドブラストで砂まみれになっている傍らで、隊長が燃料タンク架台の修理をしてくれました。キャビン内後方に転がっていた謎の箱が、実は燃料タンクだったんです。このタンク、エンジン換装時に同時に取り付けられたと思われるのですが、架台の強度が不足していたようで、架台の足が折れて床に転がっていました。現状、タンク代用品として小さなポリタンクが使われています。

今回、整備隊長がアングル材で頑丈な架台を製作してくれました。エンジン搭載時の利便性を考慮して、車体への固定はボルト止めとします。長年放置されたタンク内からは、大量の泥水が・・・今後、専門業者様へ内部洗浄とコーティングの外注作業に出す予定です。今回、隊長がアングル材で頑丈な架台を製作してくれました。エンジン搭載時の利便性を考慮して、車体への固定はボルト止めとします。

サンドブラスト作業は、ボンネット部を仕上げて時間切れですフレーム部分は再利用する予定なので、錆止めプライマーを塗装して鈑金加工業者さんにお渡しします。

バーナムさんありがとう。です。本日午前中、NPOの動画撮影のお手伝いをしました。撮影向けに作業場所の整頓清掃を行いましたが、定期的に整頓清掃は重要ですね。捜しても見つからなかった工具が出てきました。作業は、昨日より破損している左側第4転輪の交換に向けた作業を行っていますが、ナットを緩めるのに、過去の作業者はタガネで叩く力技で作業していたため、ナットの変形が酷く「これ以上叩かないほうがいいかも。」の状態でした。68mmの大きさの巨大ソケットなんて有るわけ無いよな。と思っていたところ、実はあったんですよ~。里帰りした4335号車のコンテナ の中に、「日本人、コレ要るだろ。」と言わんばかりに、特大レンチが鎮座していました。あと、木箱に入ったガラクタ、もとい!スペアパーツもたいへん役に立ちました。ありがとうバーナムさん!流石専用レンチは役に立ちます。お陰で作業がスムーズに進みました。

プラモデルで見たことある光景。です。作業中の光景は、「デアゴステーニ、週間ハ号ブルをつくる、創刊号は右第一転輪」ではなくて、現実の光景。枕木をかませて車体を安定させてから、転輪をボギーについたまま2個組で外します。作業的には、この状態で手入れをしてから、また組み付けます。この作業要領とした理由は、昨日の左第4転輪を分解した結果を反映した結果です。

昨日の作業では、転輪シャフトのナットに、緩み止めのキャップが付いていないのを不審に思いながら作業したのですが、ピンを抜く段になってその理由が判りました。

いくら叩いても抜けてこないと思ったら、アーム内側でピンがガッチリ溶接されていました。ピンが絶体抜けないように加工されていたら、緩み止めは必要無い訳ですね。

とは言え第4転輪は交換せねばなりませんので、アーム内側の溶接を削り落としました。

その結果から、全ての転輪シャフトを抜く事は非効率と判断した訳です。ボギーに付いたままの転輪は、スムーズに転がりますので、ベアリングの異常も無く、グリスアップだけで大丈夫です。こびりついた汚れはなかなか綺麗になりませんが、明日も引き続き作業します。

左第4転輪いまだ完成せず。です。その間に整備隊長には他の外した転輪の錆落としをやって頂きます。この左第4転輪ですが、当初は、「シャフトを抜いてポンポンと交換すれば、簡単に終わんじゃね。ヒャッハ~!!。」と軽く考えていたのですが、天はヨコシマな思いを抱く愚か者に、試練を与えたり。

で、ベアリングの確認のために歯車の様な外観のナットを外す時点ですでに違和感が・・・。通常はロックワッシャーを折り曲げて固定されているはずが、小さなロックプレートがボルト止めされている初めて見る構造です。シムと呼ばれる薄いワッシャーが通常真鍮製なのが、アルミ製だったり、極め付きはボギーに嵌まる部分のスリーブの両端の形状が通常突起2本なのが、半円形の切り欠きである事です。95式用である事は間違いなさそうなので、ナンダコレ?です。こんな形状の転輪も存在したとしか言い様がありませんが、なんとなく初期型なのかな?と、個人的には思います。

中のスリーブを入れ替えてニコイチにと、やって見ましたが流石互換性に無頓着な日本軍装備、ベアリングの動きが渋くて芳しくありません。見た目同寸法に見えるのですか、0,15mmの寸法差を確認。仮称初期転輪のスリーブを加工する方向で明日やって見ます。

ワレ新たな目標に向け転進ス。です。作業は昨日の続きで、仮称初期型転輪のスリーブの両端突起を加工する段取りを進めていたところ、なんとスリーブの内径が1ミリ小さい事が判明!!

時間との兼ね合いで初期型転輪を使う事は断念し、初期型転輪の転輪ゴムのみを、もともと付いていた転輪のゴムが欠損している内側に移植する事に方針転換する事と決しました。

案の定リムボルトが16本中2本折れたりと想定内のトラブルは多発しましたが、これまでの作業で培った何とかする技術を駆使して、ゴム部の移植は完了しました。

あとはベアリングを組み付けてボギーに組み付けます。言うのは簡単ですが、一個一個の部品が重いので作業はなかなか進みません!!

左第4転輪ついに完成です・・・ついに左第4転輪が完成しました。なんだかんだで約一週間掛かりました。「最初からゴムの移植で進めるべきだったんじゃないの?。」と言う皆様のもっともなご意見は、重々承知しておりますが、内側ゴムが欠落した状態で酷使されていた左第4転輪が、使用不能であろうとの判断が間違っていたという結論ですね。作業は、昨日からの続きでベアリングの組み付けからはじめましたが、もともと付いていたものであり、手順通り組んでいく作業なので、気が楽です。ベアリングをはめ込んで、シム・ロックワッシャー・ロックナットを付けて、適切なトルクで締めつけて、最適な位置にあるロックワッシャーのツメを折り曲げて完成です。

なお、ロックナットのスリーブとの当たり面には、パッキンとしてフエルトが使われていますが、この時代では各国でも使われている一般的な素材なので、「パッキンにゴムではなくてフエルトガ~!」との評価は、当時の日本の工業力の後進性を示す理由とはならないと思いますので、念のため。最期に完成した転輪を、ボギーに組み付けて転がり具合を確認し異常がない事を確認しました。車体の塗装に向けた準備(下地処理)の作業中のため、組み付けは後日行います。

シ○ー専用ブルではないですが。です。本日の作業時間は4時間。手入れの終わった転輪の内側になる部分をプライマーで塗装します。組み付けてしまったら塗装出来ない部分をあらかじめ塗っておく段取りです。「吹き付けなんぞ塗膜が弱くて話しにならん。」との、隊長こだわりの刷毛塗りです。赤く塗られた姿は、どかの偉い人専用搭乗機のようですが、あくまで除雪専用機です。

明日、この上にOD色(自衛隊で言うオーデーしょく、いわゆるオリーブドラブ)を上塗り塗装します。

おまけで、塗装前の上部転輪ブラケットの画像もあげておきます。前側のほうが負荷が掛かるらしく、左右共に原型を留めぬ程補材で魔改造されています。

一方、ほぼ原型のまま、薄い鉄板の異物侵入防止のプレートが残る左右後部ブラケットとの対比が興味深いです。

今日も色々ありました。です。ラジエーターと燃料タンクを修理のため専門業者様に移送して頂きました。作業全般の流れとしては、各部の塗装色が決まりました。車体外側は紺色・キャビン内側は白・車体内側は緑・転輪等輪の部分とボギーはOD色(センターナットとリムボルトは黄色)・ドーザーブレードとシリンダーは黄色。以上が概ねの塗色と なります。細かい色味は、今後塗料業者様と詰めていきます。この中でも、転輪などの色は、小林代表が前オーナー様関係者に聞き取り調査をしていただいた成果です。

それまでは、転輪も紺色との予定で進めていたのですが、分解の過程で転輪に紺色が塗られた形跡がまったく見付からず、府に落ちなかったのですが、新情報のOD色の指定で、やっと府に落ちました。現在下塗り中のプライマーに適合する上塗り用のOD色も発注しておきました。左側終減速機内側リブに今までの塗装の変遷を物語る痕跡を見つけ。ほんの僅かで見にくですが、一番下に戦車時代の緑・次に製材所時代と思われるOD色っぽい色・一番上に僅かに紺色の痕跡が確認出来ました。

ああ、そう言う事ね!。です。並行して、懸架バネカバーの取り付け準備も進めました。亀裂の補修や錆落としプライマー塗装はもちろん、腐食で再使用不能なスペーサーの複製作業も行いました。まったく同じサイズの鉄板が入手出来なかったので、近似サイズの鉄板を使います。

このスペーサー、エンジン室側の後部上部転輪の部分のみに付いていたため、前部上部転輪側カバーのスペーサーは、取り外されて欠損しているのかな?と思ったのですが、無いのが正解のようです。

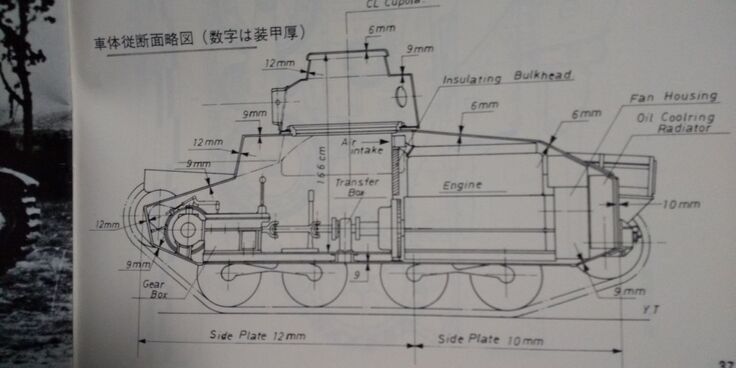

鹵獲レポートのものと思われる図によりますと、側面装甲は、前側12mm・後ろ側10mmとなっており、外側から確認すると、ちょうど戦闘室と、エンジン室の境目付近に2mm程度の段差が確認できます。この段差を補正するためのスペーサーの様です。薄く出来る部位は、薄くする設計は、現在のAFV でも普通に行われている事ですが、ただでさえ薄い装甲を削って、さらなる軽量化を極めた当時の技術者の皆様お疲れ様でした。

キャビンの方はサンドブラストを半日作業してやっと半分終わりました!

運転席と助手席は中古のシートが移植されているのですが、移植後数十年を経た令和の現在では移植元の車種推定は困難です。そもそも左右で違うクルマからの移植だと思われます。地元にはシート屋さんが無くなってしまったので、沼津市内の業者さんへ修復を依頼。

後日フレームのみ回収し、錆び落としと補修作業を進めています。完成後にシート屋さんに戻して修理中のシートを被せてもらう予定です。

********************************************

ということで、概ね分解が終わり、一部組立作業も始まっておりますが、作業工程的にはちょっと遅れ気味であります。という所で一月のO整備士による作業報告は終了です。

さて、既にご支援いただいた方も多いと思いますが、米国からの「九七式中戦車改」里帰り費用を募るクラウドファンディングが進行中です。里帰り実現後は我々の手で動態復元を試みます!そのための練習台がこの「ハ号ブル」でもあるのです。是非ともご支援をお願いしたく、下記にリンクを張らせていただく次第です。

https://readyfor.jp/projects/Chi-Ha

ご支援済みの方は、引き続き情報拡散へのご協力をよろしくお願いいたします。

実行者:小林 雅彦

リターン

5,000円+システム利用料

感謝のメールコース

●感謝のメール

●修復・調査作業の様子を活動報告でご報告

●お披露目会ご招待(1名様)

【お披露目会ご招待】

会場:御殿場市内の博物館建設候補地

実施日程:2025年5月(GW明け)の日・祝で実施を予定

詳細のご連絡時期:開催1ヶ月前まで

会場までの交通費・宿泊費はご負担ください。小さなお子様は保護者の方が必ず手を繋いで安全上の管理の上ご参加ください。

- 申込数

- 236

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年5月

10,000円+システム利用料

オリジナルポストカードコース

●オリジナルポストカード

●感謝のメール

●修復・調査作業の様子を活動報告でご報告

●お披露目会ご招待(2名様)

【お披露目会ご招待】

会場:御殿場市内の博物館建設候補地

実施日程:2025年5月(GW明け)の日・祝で実施を予定

詳細のご連絡時期:開催1ヶ月前まで

会場までの交通費・宿泊費はご負担ください。小さなお子様は保護者の方が必ず手を繋いで安全上の管理の上ご参加ください。

- 申込数

- 266

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年5月

5,000円+システム利用料

感謝のメールコース

●感謝のメール

●修復・調査作業の様子を活動報告でご報告

●お披露目会ご招待(1名様)

【お披露目会ご招待】

会場:御殿場市内の博物館建設候補地

実施日程:2025年5月(GW明け)の日・祝で実施を予定

詳細のご連絡時期:開催1ヶ月前まで

会場までの交通費・宿泊費はご負担ください。小さなお子様は保護者の方が必ず手を繋いで安全上の管理の上ご参加ください。

- 申込数

- 236

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年5月

10,000円+システム利用料

オリジナルポストカードコース

●オリジナルポストカード

●感謝のメール

●修復・調査作業の様子を活動報告でご報告

●お披露目会ご招待(2名様)

【お披露目会ご招待】

会場:御殿場市内の博物館建設候補地

実施日程:2025年5月(GW明け)の日・祝で実施を予定

詳細のご連絡時期:開催1ヶ月前まで

会場までの交通費・宿泊費はご負担ください。小さなお子様は保護者の方が必ず手を繋いで安全上の管理の上ご参加ください。

- 申込数

- 266

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年5月

「防衛技術博物館を創る会」のマンスリーサポーターを募集します!

- 総計

- 530人

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 61,720,000円

- 寄付者

- 2,857人

- 残り

- 29日

国立科学博物館マンスリーサポーター|地球の宝を守りつづける

- 総計

- 679人

1頭1頭と向き合い続けるために。引退馬たちに安心安全な新厩舎建設へ

- 現在

- 73,930,000円

- 支援者

- 6,385人

- 残り

- 32日

地域医療を守るため、ともに走ろう|ドクターカー更新プロジェクト

- 現在

- 7,233,000円

- 寄付者

- 256人

- 残り

- 29日

何があっても、駆けつける。救急医療の生命線「病院救急車」の更新へ

- 現在

- 25,452,000円

- 寄付者

- 297人

- 残り

- 28日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

#ものづくり

- 現在

- 217,305,000円

- 支援者

- 12,338人

- 残り

- 29日

アトピーさようなら!肌荒れを保護して綺麗な皮膚にするパッチ開発

- 支援総額

- 1,080,000円

- 支援者

- 43人

- 終了日

- 1/31

コロナ禍で募金活動ができず支援が止まっているシェルターにご支援を!

- 支援総額

- 1,176,000円

- 支援者

- 94人

- 終了日

- 7/30

激動する世界!フランス大統領選の実情を日本に伝えたい!

- 支援総額

- 390,000円

- 支援者

- 51人

- 終了日

- 3/30

「移動」の壁を越え、若者に多様な価値観に出会える機会を提供したい

- 支援総額

- 1,133,000円

- 支援者

- 115人

- 終了日

- 6/30

脳卒中サバイバーが一歩踏み出すための駆け込み寺を創りたい

- 支援総額

- 4,587,000円

- 支援者

- 128人

- 終了日

- 6/25

ワインぶどうの栽培・ワイン醸造体験のPR動画を制作したい。

- 支援総額

- 310,000円

- 支援者

- 28人

- 終了日

- 9/26

能登半島地震 | どんなに困難があろうとも挫けずに必ず復興する‼️

- 支援総額

- 190,000円

- 支援者

- 7人

- 終了日

- 7/17