読み書き障害の学生に学びの喜びを|AI学習ノートアプリの開発・運営

支援総額

目標金額 1,200,000円

- 支援者

- 0人

- 募集終了日

- 2025年9月15日

重度障害児でも――お風呂に入りたい。願いを叶える虹色プロジェクト

#子ども・教育

- 現在

- 1,892,000円

- 支援者

- 95人

- 残り

- 9日

心理専門職による「心のケア」を、必要な人に無料で届けたい

#子ども・教育

- 総計

- 11人

駅チカ託児所を多くの人へ!子育てを地域全体で応援する新しいカタチ

#子ども・教育

- 現在

- 175,000円

- 支援者

- 24人

- 残り

- 40日

あえりあサポーター募集中!医療福祉の有資格者と地域住民をつなぐ

#子ども・教育

- 総計

- 4人

沖縄県の石垣島で、『子供を育てる子ども食堂』を運営したい

#子ども・教育

- 総計

- 1人

子供を守りたい!過去の記憶をAIアニメ(AI動画)で伝えて再発防止

#子ども・教育

- 現在

- 0円

- 支援者

- 0人

- 残り

- 41日

社会的孤独・孤立にある方への見守り、相談支援サービスを維持したい!

#子ども・教育

- 総計

- 0人

プロジェクト本文

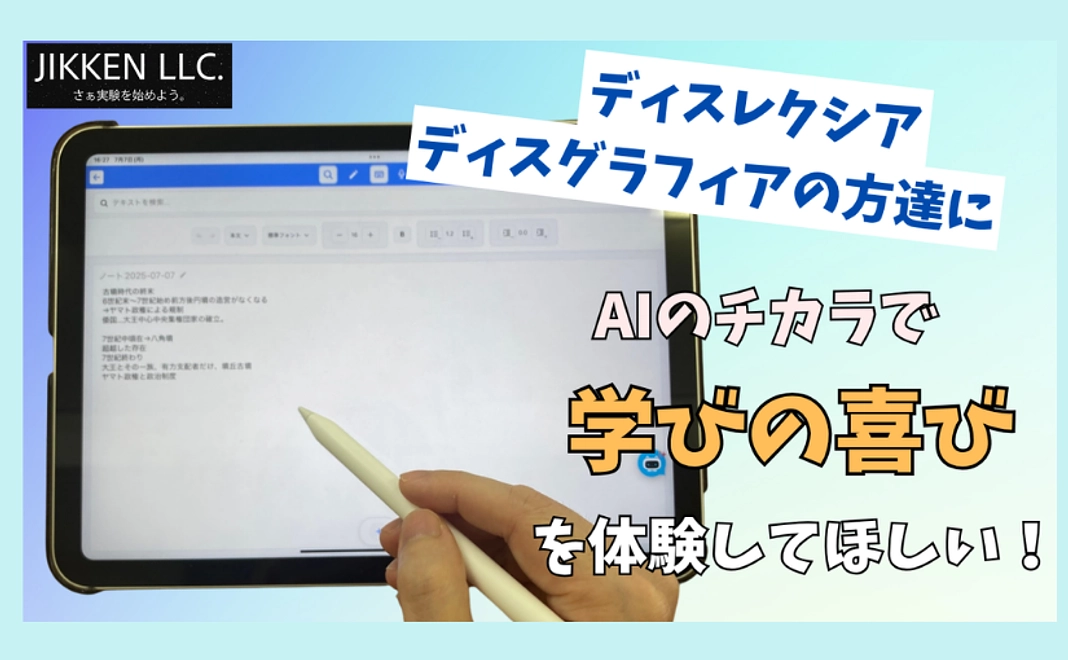

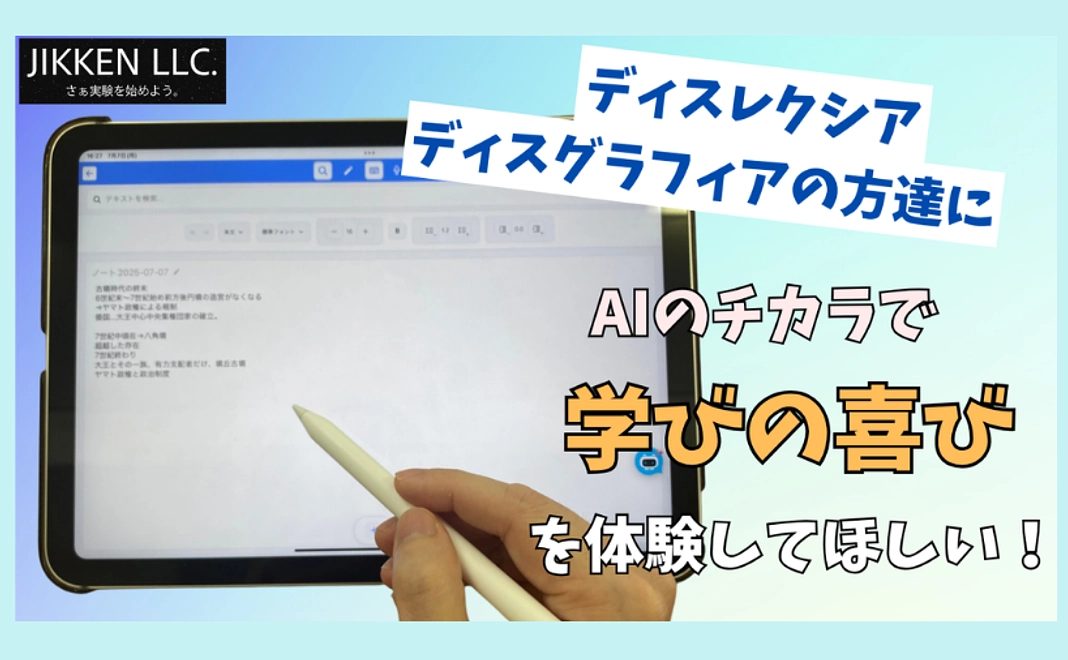

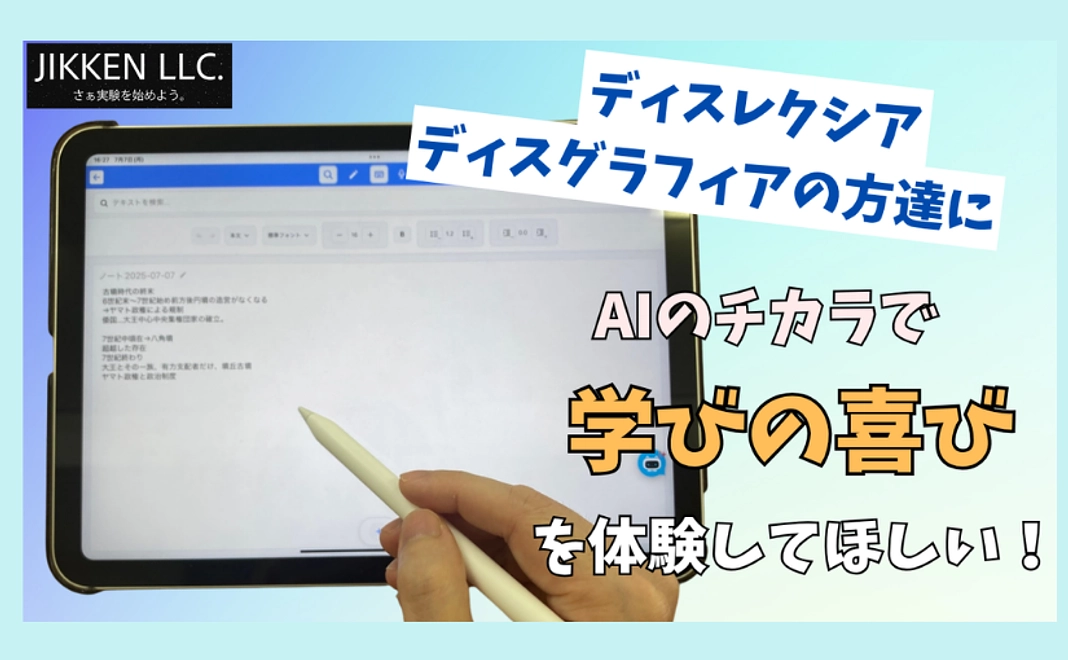

2025年夏僕たちは読み書き困難の人たちに向けた、

新たな学習サポートノートアプリ『しゃべるノート』をリリース予定です。

「勉強ができないんじゃない!文字が読めない書けないだけ」

こういった悩みを抱える人々が、実は日本にはたくさん存在します。

いま、日本の学校教育では、学びの中心に「読み書き」が置かれています。

ノートを取り、教科書を読み、板書を写し、テストで答えを書く。

これらの作業が難しい子どもたちは、どんなに知識や思考力があっても評価されにくいのが現実です。

読み書きが困難な状態は、ディスレクシア(読字障害)やディスグラフィア(書字障害)と呼ばれ、

学習障害(LD)の一種として知られています。

これは日本の人口の8%存在しています。

しかし、まだ多くの人にとって、これは「見えにくい障害」であり、

十分な理解や支援が行き届いていないのが現状です。

そんな「見えない壁」を取り除くために、私たち合同会社JIKKENは、

AI技術を活用した新しい学習支援ノートアプリ「しゃべるノート」の開発に挑戦しています。

このアプリは、タブレットやスマートフォンで書いたノートを自動で読み上げたり、

写真に写した黒板やノートの文字をテキスト化したり、

音声で話した内容をそのままノートに変換することができます。

つまり、読み書き困難の人たちの学習をサポートするために特化したノートアプリです。

読みが苦手な子には「聴く」という選択肢を。

書くのが苦手な子には「喋る」や「撮る」という手段を。

「しゃべるノート」読み書きに苦しむ子どもたちが、

自分に合ったスタイルで学ぶことを可能にするツールです。

そしてこれは、単なる回避ツールではありません。

サポートを受けながら、少しずつ読み書きの力を育てていく—。

そんな挑戦の余白も大切にしています。

学ぶことをあきらめなくていい社会へ。

「できない」から「できる景色を見る」ために。

その第一歩として、私たちはこのプロジェクトを立ち上げました。

こんな社会を一緒につくっていくため、皆様のご支援をよろしくお願いいたします。

合同会社JIKKEN、代表の中村と申します。

弊社は、「AIの力で暮らしをちょっとアップデート」というスローガンを掲げ、

AIを活用したソリューション開発など、テクノロジーを通じて社会課題の解決に取り組むべく、

今年春に設立されました。

現代は、AIを利用した最先端の技術が広く活用されるようになっています。

しかし、それはまだまだ一部の分野に過ぎません。

主に利用されているのは、企業の中での業務改善や、

クリエイターのための作業効率化など。

私たちの日常生活へは、まだまだ浸透していません。

しかし、最先端AI技術の使用のベクトルを多くの人々の困りごとに向ければ、

解決できる問題が数多くあります。

そして、それは私たちの暮らしをほんの少しでもアップデートしてくれるものです。

こういったことが、最先端技術の最も有益な使い方だと私たちは考えています。

そんな私たちが、現在開発しているのは「しゃべるノート」という学習支援ノートアプリです。

これは、「ディスレクシア」や「ディスグラフィア」と呼ばれるような「読み書き困難」の方たちの困りごと解決を目指しています。

このアプリによって「読み書き」という選択肢を省いた学習を実践することが可能になり、

また克服のための手助けにも一役買うと考えているのです。

日本の学校教育では、「読み書き」による学習が基本です。

そうなると、知力に問題はなくても、読み書きが困難であるというだけで、

学力向上が難しくなります。

そして、その多くが「知力の問題」や「努力不足」「頭が悪い」などのこととして

処理されてしまっている現実があるのです。

事実私も、大人になって「ディスレクシア」や「ディスグラフィア」といった存在を知り、

またそういった子供と接することで、やっとこの問題の大きさに驚きました。

人生30年で、やっとこのような大きな困りごとに気づいたのです。

私自身は、これまでの人生で、「読めない」「書けない」ことで学びを諦めてしまう人たちを

何度も見過ごしてきました。

しかし、今は違います。

私は、現代の最先端AI技術を使って、彼らへの手助けが少しでもできればと考えるようになったのです。

読み書きを伴わずに学習の喜びを知ることができる。

読み書きが苦手でも、サポートを得られるからチャレンジしながら学習できる。

それを、「しゃべるノート」で実現したいと考えています。

誰もが学びのスタートラインに立てる社会を目指し、

合同会社JIKKENは、このプロジェクトに挑戦しています。

① ディスレクシア、ディスグラフィア、学習障害とは

学習障害(LD)とは、全体的な知的発達に問題がないにもかかわらず、

読み書きや計算など特定の能力の習得と使用に著しい困難を示す発達障害の一種です。

LDには主に読字の障害(ディスレクシア)、書字表出の障害(ディスグラフィア)、

算数の障害の3つのタイプがあります。

日本人は、人口の8%程度がこれに該当すると報告されています。

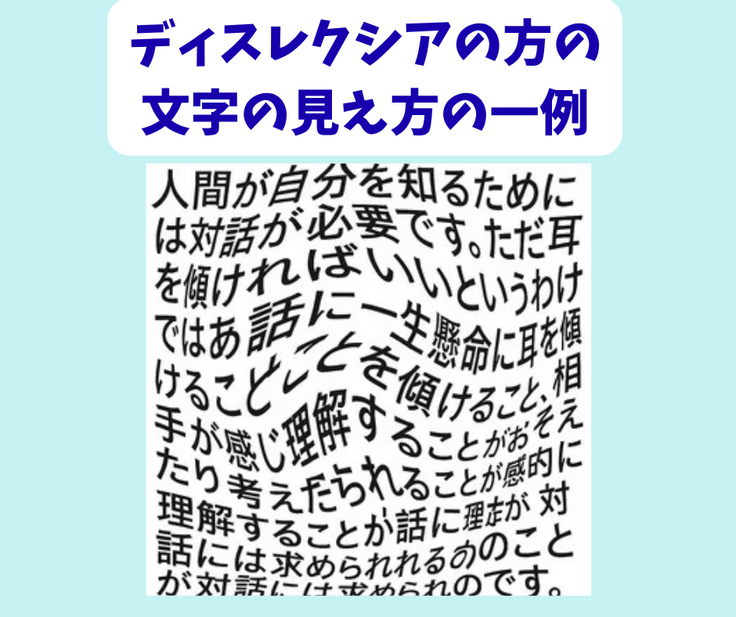

ディスレクシア(読字障害)は、学習障害の中核とされる障害で、

文字をすらすら正確に読むことが極めて困難になる状態です。

知的発達や視覚・聴覚に遅れや異常がないのに、

文字の読み書きだけが苦手になります。

具体的には、文字を一字一字追わないと読めなかったり、読むスピードが極端に遅かったり、

読み飛ばし・読み間違いが頻発するといった特徴が見られます。

また読めても理解に時間がかかり、読むこと自体が本人にとって大きな苦痛となり得ます。

ディスグラフィア(書字障害)は、学習障害のうち特に「書くこと」に困難を抱える状態を指します。

こちらも知能の問題ではなく、脳の特定部位の働きによるものと考えられており、

決して本人の努力不足や怠慢が原因ではありません。

症状としては、頭の中で内容は思い浮かんでいるのに文字に書き起こせなかったり、

文字の形を覚えられずによく書き間違えたり、文章を整理して書くことが極端に苦手だったりします。

また、書くのに非常に時間がかかり、書き上げても文字が乱れて自分で読めないこともあります。

そのため提出物の評価が低くなったり、人からは「字が汚い」「だらしない」と

誤解されることもあるのです。

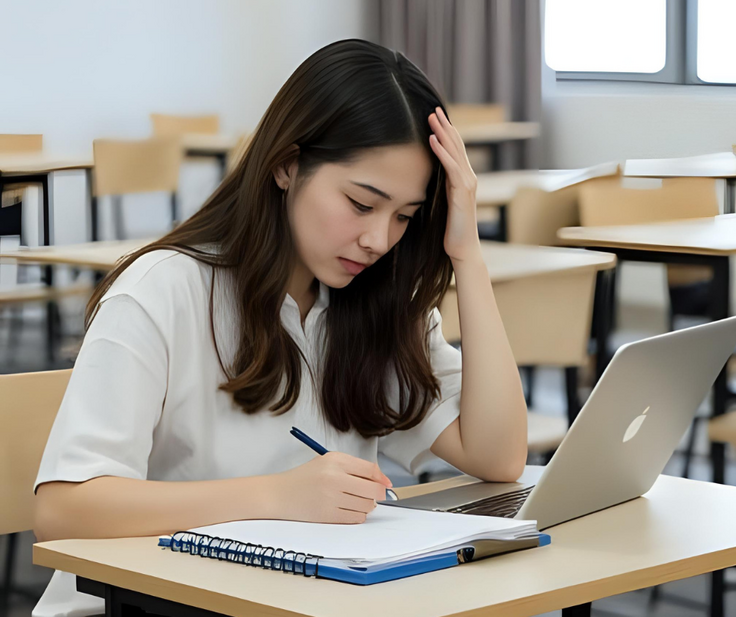

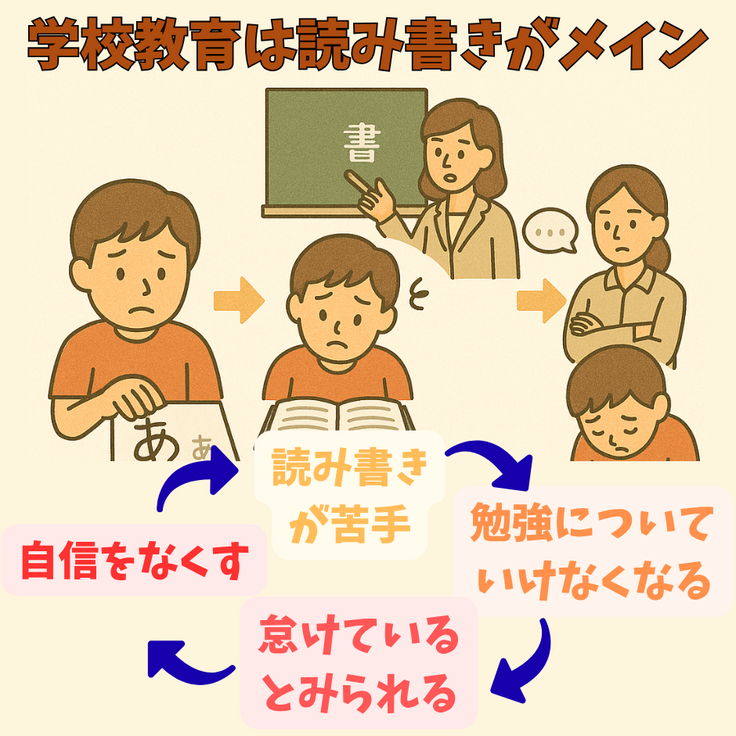

② 課題: 読み書き偏重の教育がもたらす不利益

日本の学校教育は

「黒板の板書をノートに写す」

「教科書を読んで理解する」

「筆記試験で解答を書く」

といったように、文字の読み書きができることを前提に成り立っています。

ノートに書いて覚える、参考書を読んで理解する…。

学生時代、そんな風に学習していた記憶がある人は多いと思います。

しかし、読むことが苦手でも決して理解力が低いわけではなく、

耳から情報を聞いたり対話によって深く物事を理解できる子も大勢います。

それなのに現状の学習環境では、文字がうまく読み書きできない子どもたちは授業についていけず、

テストでも本来の力を発揮できず、「勉強ができない子」だと

誤解されてしまう理不尽な現実があるのです。

このような読み書きの困難さによる情報格差は、そのまま学力の差に直結してしまいます。

文字で書かれた教材から十分に知識を得られなかったり、

テストで解答を書き切れなかったりすることで、成績に大きな影響が出てしまうのです。

周囲からは「さぼっている」「怠けている」と誤解されることもあり、

本人は努力が報われない状況に苦しんで自信を失いがちです。

「どうせ自分は勉強ができないんだ」と自己評価を下げ、

学習意欲まで失ってしまう子も少なくありません。

③ 事例: 浮き彫りになる学習ハードル

文字の読み書きに困難を抱える子どもたちのハードルは、

国内外の様々な事例からも浮き彫りになります。

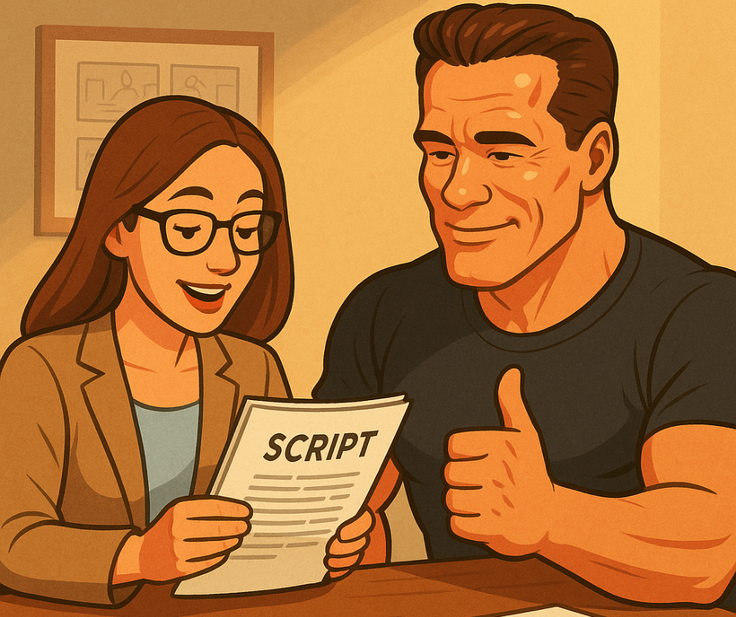

例えば世界的に活躍する人物にもディスレクシア当事者は少なくありません。

俳優のトム・クルーズさんはディスレクシアであることがよく知られており、

2023年にはアーノルド・シュワルツェネッガーさんも自らディスレクシアだと公表して話題になりました。

若き日のシュワルツェネッガーさんは台本の文字を読むことが苦痛で俳優として伸び悩んでいましたが、

マネージャーに台本を音読してもらい耳で内容を覚える方法を編み出し、この障害を乗り越えたといいます。

文字さえ克服できれば、本来の才能を発揮できることを彼らの例は物語っています。

一方、日本の学校現場にも当事者の切実な声があります。

あるディスレクシア当事者の男性は、小学生の頃自分の困難に気づかず

「どうして自分だけうまく読めないのか」と苦悩していました。

同級生が教科書をすらすら音読するのを聞いて、

「みんなは家でどれだけ努力しているんだろう?」と、自分の努力不足を責めていたのです。

彼は音読の順番が回ってくると、教科書の本文を丸暗記して読めるふりをして乗り切ったといいます。

中学生・高校生になっても暗記や猛勉強で何とか成績を保ち進学校に進みましたが、

限界はすぐに訪れました。

高校に入って最初の国語の授業で音読を当てられた彼はうまく読めず叱責され、

三者面談で勇気を出して「読み書きが苦手で勉強が辛い」と訴えました。

しかし教師から返ってきたのは「君は頑張っているから大丈夫」という言葉だけで、

彼は心が折れてしまったと言います。

誰にも理解してもらえない苦しさから、「自分はおかしい、病院に連れて行ってくれ」と母親に頼み込み、

高校1年生でようやく検査を受けて、学習障害(発達性読み書き障害)との診断に至ったそうです。

このように、学校教育の現場では当事者が困難を抱えていること自体に気づかれにくい問題があります。

本人は必死に努力と工夫を重ねていても、周囲からは「怠けているだけ」「努力不足だ」と

誤解されてしまうケースが少なくありません。

一人ひとり症状は異なりますが、多くのディスレクシアやディスグラフィアの子どもたちに共通するのは、

教室で当たり前に求められるタスク自体が大きな壁になるという点です。

例えば、授業中に教師の板書をノートに書き写すことすら、

彼らにとっては非常に困難な作業です。

黒板の文字を目で追って理解し、それを手で書き取るという一連の動作に

時間がかかりすぎて追いつけません。

またテストでも、問題文を読むのに時間を取られすぎたり、

知っている答えを書き写すうちに制限時間が終わってしまったりと、

文字のせいで実力を発揮できない場面が繰り返されます。

その結果、「本当は理解できているのに評価されない」「自分なんてダメだ」といった

無力感を抱えてしまう子どもが生まれてしまっているのです。

以上の課題を踏まえると、日本の教育現場では学習手段の多様化が急務。

文字によるインプット・アウトプット一辺倒ではなく、音声による学習や口頭での表現など、

子どもによって得意な方法で学び・力を発揮できる環境づくりが必要です。

実際、ディスレクシアの子どもでも文字以外の方法なら情報を十分に扱える場合が多く、

文字ではなく音声や映像であれば理解でき、手書きではなくパソコン入力や話すことであれば、

問題なくアウトプットできることが指摘されています。

つまり、文字という一種類のツールにこだわらず、多様な伝達手段を用意することで、

彼らの持つ本来の知的な力を学業に活かせるようにすることができるのです。

このような理念のもとで生まれたのが、僕たち『合同会社JIKKEN』が開発する、

デジタルノートアプリの『しゃべるノート』なのです。

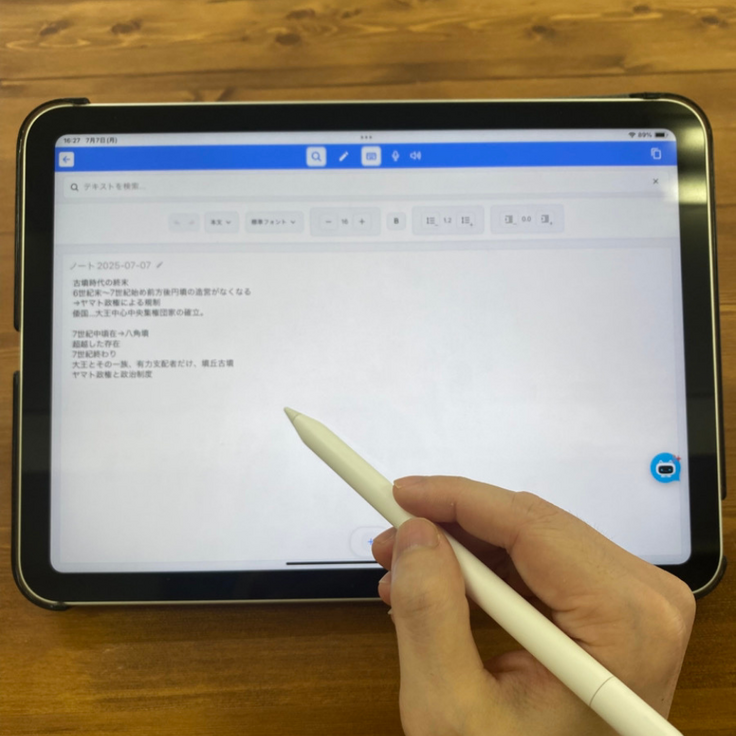

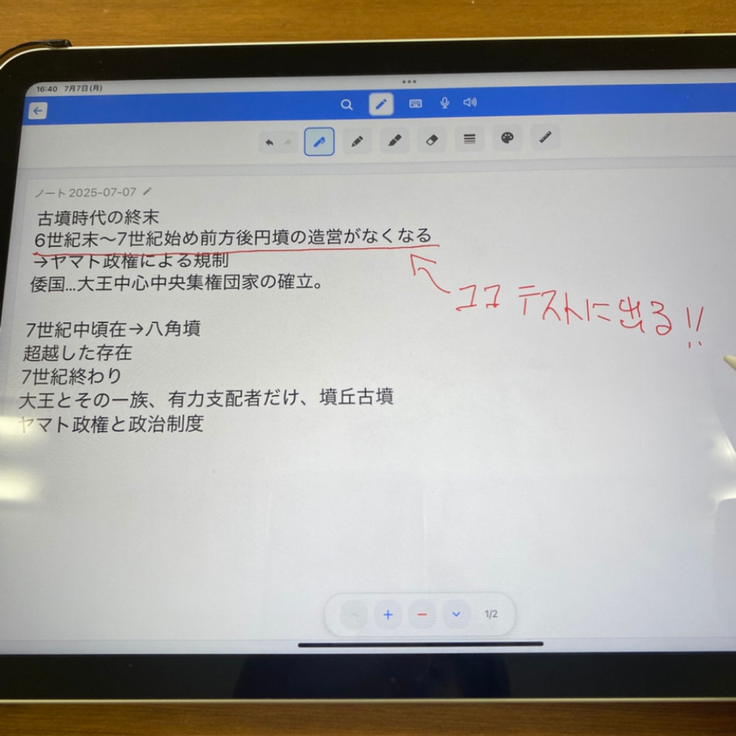

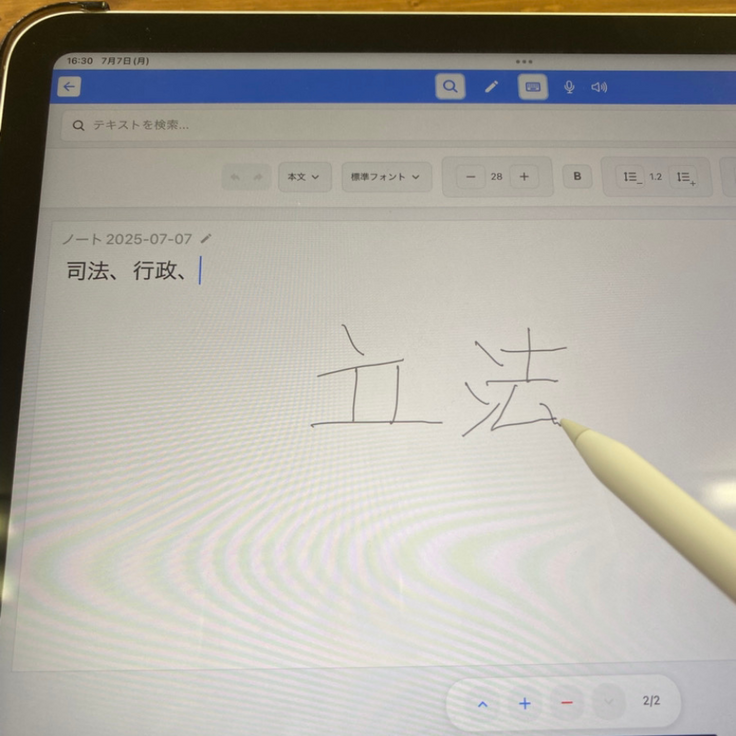

『しゃべるノート』は、タブレットやスマートフォン上で自分が手書きした文字を

音声で読み上げてくれる学習支援ツールです。

※手書き文字の読み上げ動画

例えば、生徒がノートに書いた自分のメモや板書を書き写した内容を、

自分で読む代わりにアプリが代わりに読み上げてくれるため、

「読む」代わりに「聴く」ことで内容を理解できます。

これにより、文字を読むことが苦手でも耳から学べるという新しい学び方が可能です。

※手書き文字画像のデジタルテキスト化

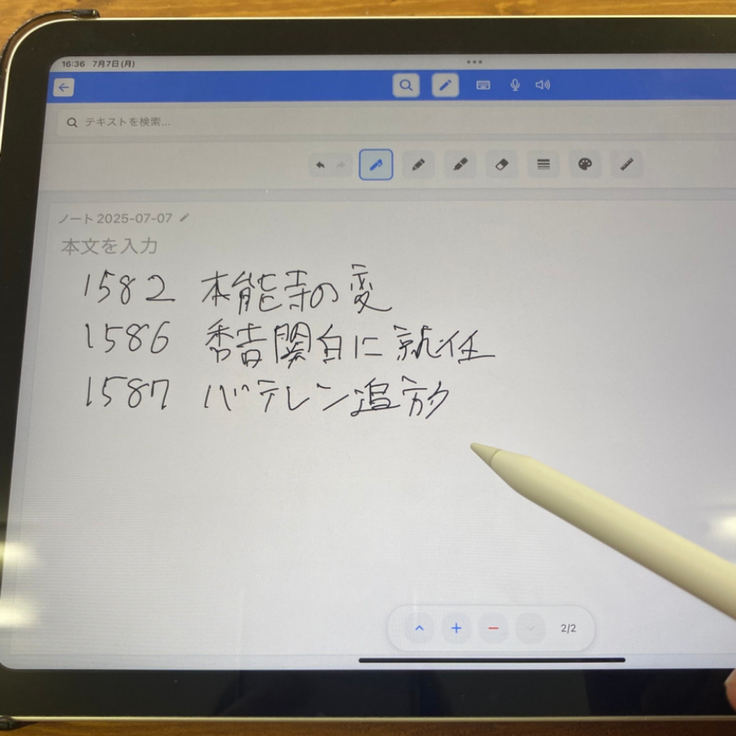

また、逆に音声や写真から文字を起こす(テキスト化する)機能も備えています。

例えば音読が難しい文章を写真に撮ってテキスト化したり、

※参考書などの画像を自分のノートにデジタルテキスト化

自分の話した言葉を文字起こししてノートにまとめたりすることで、書くことの困難もサポートします。

※音声による文字起こし

これらの機能によって、「読むのが苦しい」「書くのができない」という

ハンデそのものを取り除くだけではなく、別の経路で学習内容にアクセスできる橋渡しができます。

現状備わっている機能

- タブレットにペンシルで文字を書く、テキストを入力する、またそれを保存するなどの、基本的なノート機能

- メモ機能

- タブレットなどに自分で書いた文字を、自動で読み上げてくれる

- 文字が書かれた黒板やノートなどをカメラで読み取り、自動で音声読み上げ

- 話した言葉を自動で文字起こしし、そのままノートとして保存

- URLを入れるだけで、その記事や動画をテキスト化

- 音声・文字の両方を使った学習で、読み書きが苦手な人を多角的に支援

今後のアップデートで実装予定の機能

- 学習サポートAIチャット機能

- 辞書搭載機能

- 文章の要約校正機能・読み上げ時の文字ハイライト機能で聴きながら読みをサポート

- キャンバスへの画像挿入での自由度の高いノート作成

ICT技術の発達した現在では、文字を直接すらすら読み書きできなくても、

代替手段で学習を続けることが可能です。

昔ほどそれは大きな問題ではなくなりつつあります。

大切なのは、こうした支援を「甘え」や「逃げ」ではなく、

本人の可能性を広げるための補助輪だと捉えることだと思います。

さらにこれらの機能は、読み書きを放棄して学習できるという側面だけでなく、

克服やチャレンジのハードルを下げるものにもなると考えています。

読み上げ機能と並走して「読むこと」にチャレンジすることも可能ですし、

手書き機能で「書く練習」もできます。

多様な機能を表す使用用途は、ユーザーによって多様です。

読み書きを回避した学習で学力アップに励むも良し。

読み書きにチャレンジしながら、サポートとして活用するも良し。

文字そのものの習得を放棄してしまうのではなく、サポートを受けながら学習を継続し、

苦手な部分の克服にも並行して挑戦できるようにすることも

『しゃべるノート』の使命だと考えています。

適切な支援さえあれば、読み書き困難の子どもたちも「自分にもできることがある」と感じ、

自信を取り戻すことができるはずです。

実際、彼らのできる部分に目を向けて自信を育てることが、何より重要だと言われています。

音声による学習やパソコンでの入力などを取り入れることで、

子どもたちは「理解できないのは自分の能力不足ではない」と実感し、学ぶ意欲を取り戻せるはず。

僕たちはそう信じています。

『しゃべるノート』の存在意義は、「読み書き偏重の学び」をアップデートすることにあります。

文字という壁に苦しむ子どもたちに対し、

「読むのが苦手でも、聴くことで学べる」「書けなくても、綺麗なノートが作れる」

といった新しい選択肢を届けることで、彼らの未来は大きく開けていくはずです。

僕たちは、『しゃべるノート』がそういった子どもたちにとって

「勉強の楽しさを感じさせてもらえる相棒」になってほしいと願っています。

文字に閉ざされていた扉が、最先端技術というテクノロジーの鍵で開かれ、

「わかる喜び」「学べる自信」を子どもたちに取り戻してほしいと考えています。

僕たちは、誰一人取り残さない学びの環境を実現するために、この取り組みに本気で挑戦中です。

そして、多くの方々の共感と支援が、文字の壁を越えて学ぶ喜びを広げる一歩につながると信じています。

僕は、「しゃべるノート」のプロダクト開発を担当している三島と申します。

そして同時に、障害を持つ一人の子どもの父親でもあります。

僕の息子は、高校生になったばかりです。

しかし、今でもノートに書かれた文字はぐちゃぐちゃで、読んでいても途中でつまずいてしまいます…。

「どうしてこんなに読めないんだろう…」

「なぜこんなにも書けないんだろう…」

最初は、ただ勉強をしていないからだと思っていました。

もしくは、発達障害の影響で習得がゆっくりなだけだと。

でも、あるときふと気になって調べてみたんです。

そして僕は、「読み書き障害」という言葉に出会いました。

ディスレクシア(読みの困難)、ディスグラフィア(書くことの困難)その存在を知ったとき、

正直、驚きました。

息子は発達障害があり、確かに成長のスピードはゆっくりです。

でも、会話はシャイながらも、ある程度ちゃんとできて、笑ったり冗談を言ったりもします。

「少し幼いかな…?」と感じる程度。

しかし、読み書きに関しては、年齢以上に深刻な困難を抱えているように感じていました。

この時は、その理由がようやく腑に落ちた瞬間でもありました。

この気づきは、僕にとって大きな転機です。

「彼は努力していないんじゃない

努力しても届かない壁があっただけなんだ」

そう思うと、悔しさと同時に、「じゃあ自分にできることは何か」

を考えずにはいられませんでした。

実は「しゃべるノート」の開発当初、

僕たちは「ただの便利なノートアプリ」を作るつもりでいました。

音声で読み上げたり、AIで文章を整理したり…

忙しい大人や学生にとって効率的なツールになればいい。

そんな思いでスタートしたんです。

でも、自分の息子のこと。

そして、読み書きに困難を抱える多くの子どもたちの存在を知った今、

それだけでは足りないと感じました。

そして代表と話し合いを重ねたのです。

彼も、読み書き障害の問題の大きさを知った時のショックが忘れられなかったようです。

そこで僕たちは、ひとつの結論にたどり着きました。

「この技術を、学ぶことに苦しんでいる人のために使おう」

そこから、「しゃべるノート」は生まれ変わりました。

ただのノートアプリではなく、「読み書きに困難があっても学習をあきらめずにすむノートアプリ」にしようと。

元々機能に入れる予定だった、手書きや打ち込んだ文字を読み上げる機能は、

ディスレクシアの学生たちにとって有益なものになると考えていました。

そして、それに加えて、ディスグラフィアの学生のために、

「文字を書かなくても学べる」選択肢を用意することにしました。

これからも、音声入力や読み上げスピードの調整、先生や保護者との情報共有など、

彼らにとって本当に使える機能を実装していきます。

僕たちが目指すのは、「しゃべるノートがあれば、他の子たちと同じように学べる」

そう思える未来を、子どもたちに届けること。

僕の息子も、そして全国の見えない困難を抱える子どもたちも、

学ぶことをあきらめなくていいように。

僕たちはこのプロダクトに、親としての願いと、開発者としての使命を込めています。

プロダクト開発担当:三島

このアプリが広がれば、「読み書きが苦手でも、学びを諦めなくていい社会」が実現できます。

私たちは、学習のバリアを下げるだけでなく、自己肯定感を取り戻す一助になりたいと考えています。

そのために、将来的には学校や塾、放課後等デイサービスなどの現場でも活用できる仕組みとして

展開していく予定です。

まずは、個人向けのユーザー様に対してアプローチ。

ユーザー様の意見を元に、アップデートしていきます。

残念ながら、いくら勉強をしても資料を読んでも、

僕たちは読み書き障害を持つ方たちの悩みの核心に触れることはできません。

本当に彼らの望む学習支援サービスにするためには、当事者の声を聞いて、

彼らに寄り添った細やかなアップデートが必要です。

それを長期的に繰り返し、多くの方々にとって有益なサービスに仕上げ、

その実績と有用性を元に、学校や塾、放課後等デイサービスといった現場に、

しゃべるノートを広げていきたいと思っています。

その肝は、やはり当事者の方々の声に真摯に耳を傾けることです。

本当の意味で、学びのバリアフリーを実現するには、

その真摯で丁寧な姿勢が不可欠。

それにはある程度の長期的な期間と、

多くの方々に使用してもらうためのアプローチも欠かせません。

音声や画像を活用したマルチモーダル学習は、読み書き困難の方たち、

またそれ以外の方々にとっても「理解しやすさ」や「集中しやすさ」に貢献するものだと

信じています。

学びたい気持ちを持っている人のことを、誰も取りこぼしてはいけません。

このプロジェクトにご支援いただける方々と一緒に、そんな社会をつくっていけたらと願っています。

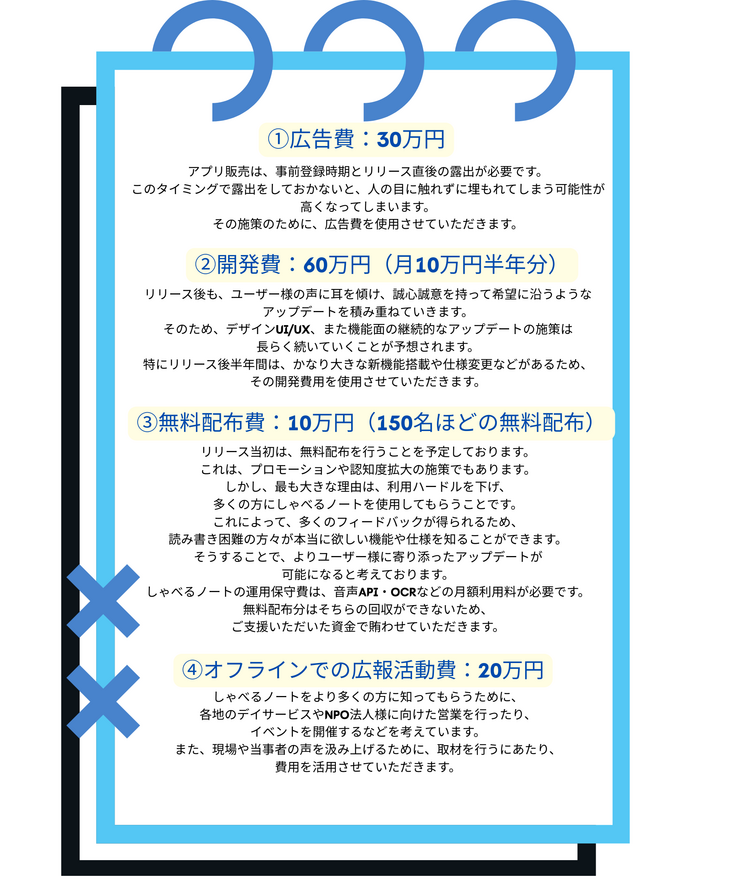

しゃべるノートを広く展開していくためには、

かなり地道で長期的な歩みをしていかなければいけません。

さらに、より安価な価格で多くの方々に使ってもらいたいと考えています。

そのため、長期的な運用を可能にするために、

皆様から支援をいただいた資金をご使用させていただきたいと考えています。

※無料配布先について

対象は、こちらからリストアップしたスクールや拡散力のあるインフルエンサー様になります。

配布先決定基準はこちらのリサーチによって決定し、正しいフォードバックを得られ配布による社会貢献が見込めるスクールや個人、また拡散力が認められた組織や個人となります。

配布は150人を予定しております。

みなさまのお力を借りて、「しゃべるノート」で学習のバリアフリーを実現させたいと考えています。

どうか、お力添えをお願い申し上げます。

▼代表からの最後のメッセージ

▼寄付時のご注意事項/ご留意事項

※ご寄付確定後の返金やキャンセルは、ご対応致しかねますので、何卒ご了承ください。

※ご寄付完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合がございます。

あらかじめご承知おきください。

※本プロジェクトのギフトのうち、有効期限を設けている体験型のギフトについて、有効期限内にやむを得ない事情によりご案内が困難になった場合には、有効期間について個別に調整させていただくこととし、ご返金は致しかねますのでご了承ください。

※本プロジェクトのギフトのうち、【お名前掲載】に関するギフトの条件詳細については、リンク(https://readyfor.jp/terms_of_service#appendix)の「支援契約」の中にある

「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

- プロジェクト実行責任者:

- 中村 圭太(合同会社JIKKEN)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年2月28日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

合同会社JIKKENが、学習障害に悩む学生向けに、AIを活用したノートアプリサービスを販売します。それに必要な開発費、サービス運用費、広告費、広報活動の一部に、今回集まった資金を利用させていただきます。

リスク&チャレンジ

- プロジェクトに必要な金額と目標金額の差額について

- 必要金額と目標金額の差額は、自己資金と銀行融資で補填いたします。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

『合同会社JIKKEN』は、 「AIのチカラで暮らしよをちょっとアップデート」 を合言葉に、webプロダクト開発・販売を行う企業です。 現代は、AIの活用でかつては不可能だと思われていたことのハードルが一気に下がっています。 しかし、それはいまだに先進的なテクノロジーや、企業の業務に関することが主で、日常への広がりを実感できるところまでは進んでいません。 我々は、AIのチカラがみなさんの日常を助けてくれるような、ちょっと便利で助かるものの開発を目指しています。 第一弾のプロダクトは、学習障害に悩むみなさんが、ちょっとでも勉強がやりやすくなり、学習の楽しみを感じてもらえるようなノートアプリを開発しています。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

980円+システム利用料

『しゃべるノート』1ヶ月利用コース

●感謝のメール

●『しゃべるノート』初月1ヶ月分無料利用(有効期限2025年12月まで)

※リターンの受け渡しはメールにてご連絡いたします。

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

3,000円+システム利用料

『しゃべるノート』支援コース

●感謝のメール

●『しゃべるノート』初月1ヶ月分無料利用(有効期限2025年12月まで)

●活動報告書をメールにて送信

※リターンの受け渡しはメールにてご連絡いたします。

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

980円+システム利用料

『しゃべるノート』1ヶ月利用コース

●感謝のメール

●『しゃべるノート』初月1ヶ月分無料利用(有効期限2025年12月まで)

※リターンの受け渡しはメールにてご連絡いたします。

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

3,000円+システム利用料

『しゃべるノート』支援コース

●感謝のメール

●『しゃべるノート』初月1ヶ月分無料利用(有効期限2025年12月まで)

●活動報告書をメールにて送信

※リターンの受け渡しはメールにてご連絡いたします。

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

プロフィール

『合同会社JIKKEN』は、 「AIのチカラで暮らしよをちょっとアップデート」 を合言葉に、webプロダクト開発・販売を行う企業です。 現代は、AIの活用でかつては不可能だと思われていたことのハードルが一気に下がっています。 しかし、それはいまだに先進的なテクノロジーや、企業の業務に関することが主で、日常への広がりを実感できるところまでは進んでいません。 我々は、AIのチカラがみなさんの日常を助けてくれるような、ちょっと便利で助かるものの開発を目指しています。 第一弾のプロダクトは、学習障害に悩むみなさんが、ちょっとでも勉強がやりやすくなり、学習の楽しみを感じてもらえるようなノートアプリを開発しています。