埋もれさせない!アメリカ帰化権がないのに帰化できた日本人一世の挑戦

支援総額

目標金額 1,000,000円

- 支援者

- 4人

- 募集終了日

- 2022年6月21日

「防衛技術博物館を創る会」のマンスリーサポーターを募集します!

#地域文化

- 総計

- 530人

佐賀発・障がいを持つ方と家族の20年の証(無償)移動スタジオバス

#医療・福祉

- 現在

- 10,000円

- 支援者

- 2人

- 残り

- 40日

ひとつの心室で生きていく。フォンタン手術の患者をみんなで支援したい

#子ども・教育

- 現在

- 3,498,000円

- 寄付者

- 181人

- 残り

- 28日

【毎日営業の第三の居場所】地球の子供食堂と宿題Cafeひがしく店

#まちづくり

- 総計

- 62人

アルパカ・タックの膝の健康を守る!ときわ動物園の挑戦

#子ども・教育

- 現在

- 2,151,000円

- 支援者

- 162人

- 残り

- 21日

常設LGBTQセンターを応援!プライドセンター大阪サポーター募集中

#子ども・教育

- 総計

- 16人

【月500円〜】尼崎朝鮮初中級学校を支援!子供達の明るい未来の為に

#地域文化

- 総計

- 42人

プロジェクト本文

▼自己紹介

埋もれさせてはいけない、帰化権を求めた日本人一世の生きざま

~世界と日本の移民マイノリティー問題を考えるために~

はじめまして!米国に住んで30年になる京都市出身の在米ジャーナリスト・研究者の岩田太郎です。

20年前に、「帰化不能外国人」とされた日本人一世の歴史的な人生物語を学術的に分析した博士論文により、オレゴン大学で博士号を取得しました。

日本では、米NBCニュース東京総局、読売新聞の英字新聞部、日経国際ニュースセンターに勤務し、金融・経済報道の基礎を学びました。歴史家としてのトレーニングに加え、経済学的視点や国境を越えたユニークで学際的な経験を基に、「行動につながる気付き」を提供できる記事執筆を心がけています。

現在は、週刊エコノミスト誌をはじめ、ウェブメディアのJBpress、ビジネス+IT、ドットワールドなどに定期寄稿。

▼プロジェクトを立ち上げたきっかけ

毎日のように報じられる米国のアジア系に対するヘイトクライムのニュース。法律上の差別が撤廃され、社会通念も改善されたのに、「永遠の外国人」が未だに存在します。アジア系米国人の「苦闘と進歩」という楽観的な物語だけでは説明できない不都合な真実を、どう理解すればいいのでしょうか。

米国社会や多様性の複雑な問題に関する私たちの理解には何かが欠けている――それが分かっていながら、答えがなかなか見つからず、私たちはどれだけため息をついてきたでしょうか。そうした難問に正面から挑むプロジェクトを企画しました。

複雑にからまった問題に対し、納得のいく説明や解決の糸口にたどり着くには、問題の源流である歴史をさかのぼるのが一番だと、歴史家として思います。

本プロジェクトでは、時計を100年前に戻し、白人でないために「帰化不能外国人」とされた日本人一世の600人以上が全米各地において、当時の人種法に反する形で米国市民権を勝ち得た物語や、逆に帰化に失敗した人たちの波乱万丈の人生、出生で得たはずの米国市民権を取り上げられる危機に直面した日系二世の苦悩を描くことで、「永遠の外国人」のルーツと本質に迫ります。

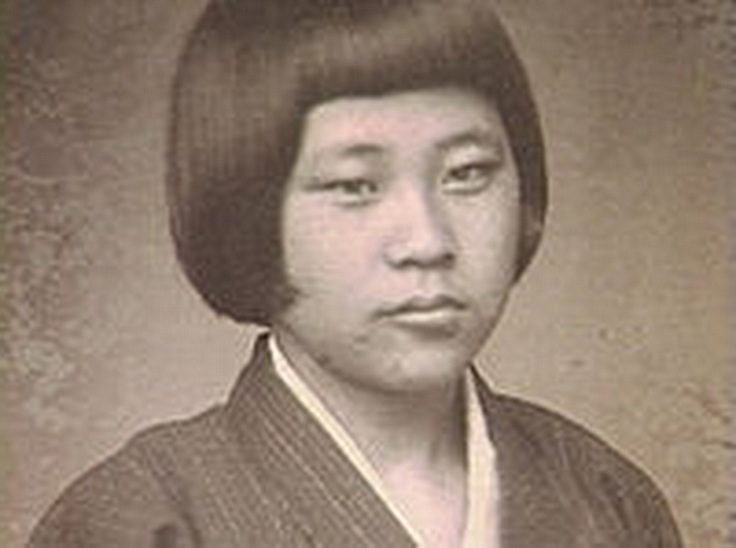

(安政年間の1858年6月にメリーランド州ボルティモアで、日本人として初めて米国に帰化したジョセフ・ヒコこと浜田彦藏。写真は1852年、14歳の時にサンフランシスコで撮られたもの。)

帰化に挑んだ一世については、有名な数人について学術的に裁判の結果や理由を分析したもの、また一般向けに彼らの活動の意義を解説したものは、日英両語で入手できます。しかし、私の調査では、1858年から1922年までの期間に600人以上の一世が帰化証を手にしています。

在米日本人社会で例外的な存在であったにせよ、なぜ彼らは帰化しようとしたのか、どのように生きたのか、太平洋戦争に向け日米関係が悪化する中でどのような運命が待っていたのか、「法律」や「人種問題」ではなく「人間」や「生活」にフォーカスしてまとめたものは、ほとんど見当たりません。

米国における「永遠の外国人」問題を理解するには、これまでの法律学や社会学からのアプローチに加えて、生身の人間の生きざまや多様性を肌で感じなければ、より多角的で実際に即した認識に近づけないのではないでしょうか。

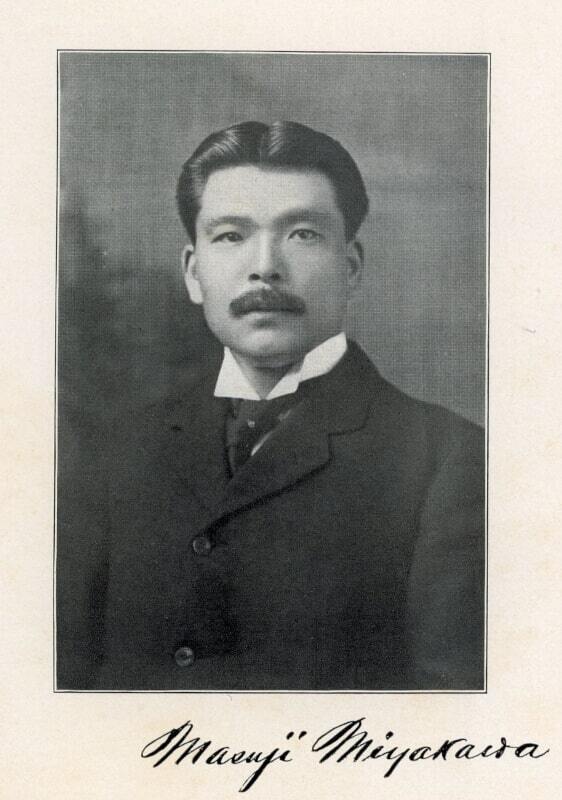

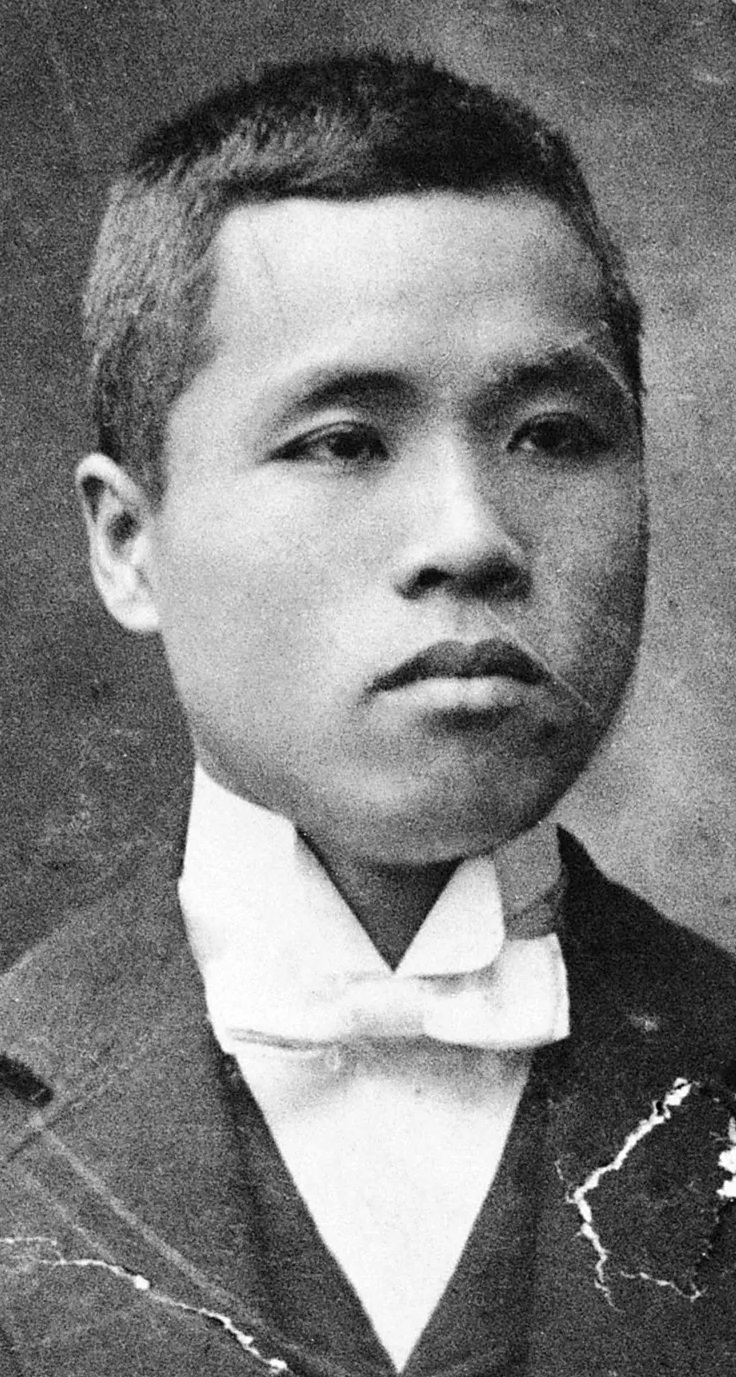

(1905年にインディアナ州で米国に帰化し、在米日本人の権利保護のため弁護士として尽くした英才の宮川益次。全米各地で米国人向けの講演会を開く一方、積極的に米メディアに発信を行った。帰化権を求めた別の一世である小澤孝雄の法廷闘争も支援した。)

研究者としてこれらの日本人一世や二世の人生物語とその意義を親しく知った以上、自分が語り部として語り継ぎ、死ぬ前に残す義務があると感じます。調べ上げた史料や取材成果が、英語でも日本語でも未発掘・未発表のものが多いからです。「私たちの人生の真実を書き残してほしい」と語りかけられている気がします。このまま埋もれさせるわけにはいかないのです。

本プロジェクトでは、労務者から弁護士に至るまで、さまざまな階層に属する日本人一世男女およそ60名(現在判明している一世帰化者の10%)の帰化にまつわる物語を通して、当時の、そして現在の米国社会の真髄に迫ります。

「永遠の外国人」であるアジア系に対するヘイトが米国で高まる今だからこそ、また日本社会が多様化する今だからこそ、本を出す価値があると思いました。日米関係に多大な影響を与えた小澤孝雄帰化訴訟の米連邦最高裁判所における敗訴(1922年)の100周年記念プロジェクトでもあります。

▼プロジェクトの内容

一次史料や取材の成果を叩き台にして、リターンの「支援者だけに先行公開!ここだけで読める月間連載記事12か月分!~帰化に挑んだ『帰化不能外国人』の一世たち~」(1回3000字以上)と、取材秘話入り月間活動報告(1回1500字以上)をお届け。みなさんのフィードバックや質問、情報提供を得て内容を改善してゆく参加型コミュニティです。ともに1冊の本を創り上げていきたいです。支援額に応じて、ボーナス記事付き!

このようなクラウドファンディング成功の実績があれば、雑誌編集部や出版社への売り込みや説得がうまくいく確率が上がります。ぜひ岩田に、この本を世に送り出させてください!刊行目標時期は、2023年6月。(当プロジェクトは調査と連載執筆、および出版社への売り込みが目的で、本の出版は含まれません。その目標に近づくためのジャンプ台、滑走です。)

調べるべき史料、インタビューすべき帰化一世の子孫や公文書館・図書館は、ホノルル、首都ワシントン、インディアナポリス、シカゴ、ボストン、シアトル、ロサンゼルス、サンフランシスコなど全米に広がっています。出張して、追加取材したいです。現在の仕事をセーブしたうえで、まとめや執筆するための資金が必要です。あたたかいご支援をお願いします!

【登場する一世(一部)】

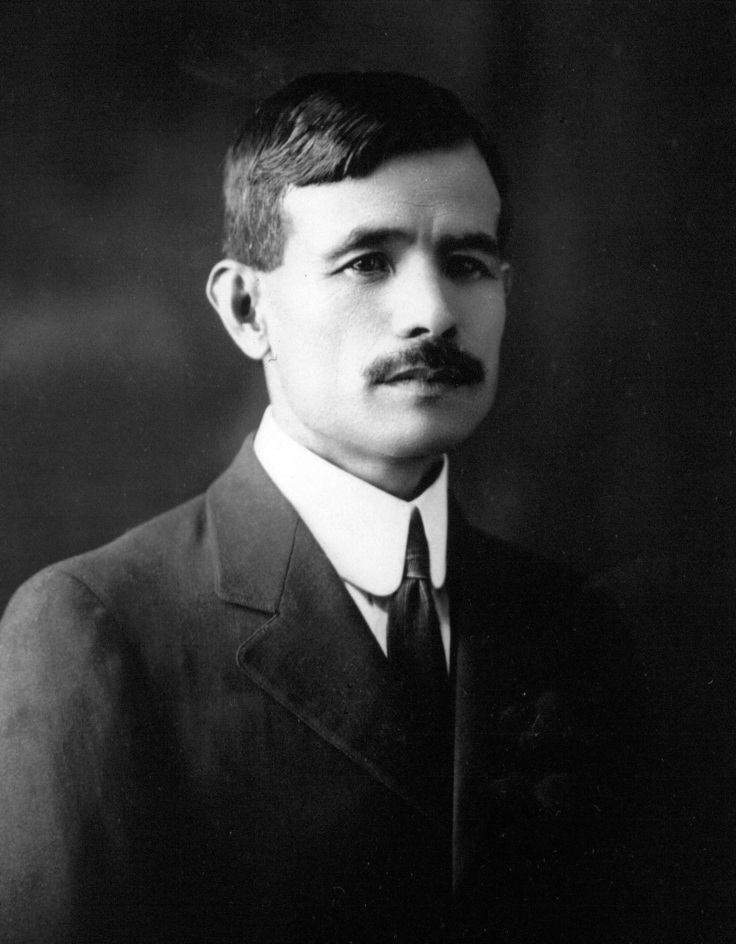

小澤孝雄(おざわたかお、1875-1936)

二宮尊徳を輩出した神奈川県足柄上郡桜井村(現在の小田原市)出身。天正年間から続く地元名家の生まれで学業優秀であったが、四男であるために19歳にして海外雄飛を選択した。

カリフォルニア大学バークレー校のロースクールで書生(勤労学生)として苦学するも、1906年のサンフランシスコ大地震による被害で挫折、ハワイに移住して結婚。4女1男をもうける。当時高まりを見せていた排日運動により、カリフォルニア州などで同胞が「帰化不能外国人」に土地所有を禁じた土地法で苦しんでいるのを見かね、帰化の試訴を思いつく。

日本人は当時の帰化要件であった「白人」に該当するとして訴訟を提起。地裁レベルで敗訴しても、「想定の範囲内であり、上級審で争えることはありがたい」として、上訴。帰化へのこだわりが強く、日本人同胞から「帰化狂」とまで呼ばれた。しかし1922年、米最高裁にて「日本人は帰化可能な白人ではない」との理由で敗訴する。

彼は考え方や生活様式においてほぼ完璧に西洋化していたにもかかわらず、米国人になることを拒絶された。

小澤は1915年に、「帰化問題で日本人が公平に扱われなければ、白人とアジア人の間に大きな戦争が起こる」と予言していたが、この判決が1924年の排日移民法の基礎となり、日米関係を悪化させることで太平洋戦争の遠因となったとの説が米国にある。

敗訴後の小澤は、1926年に衣料服地店をオープンして地元名物となるも、大恐慌直前に始めた不動産リース業が不況で行き詰まり、莫大な借金を抱え込んで健康も損ねる。資金繰りのため、1934年に山口県の裕福な家出身である妻・竹屋正子の戸籍に入り、竹屋姓となる。死が近いことを悟り、1935年から家族とともに日本に1年間の長期帰国。ハワイに戻った直後の1936年、失意のうちに「帰化不能外国人」として62歳の生涯を閉じる。

(小澤の死後に描かれた肖像画。人生の労苦を感じさせる。)

息子のジョージ・義雄は、第2次世界大戦で二世兵として欧州戦線に出征、1943年にイタリアで銃弾を頭に受け戦死。

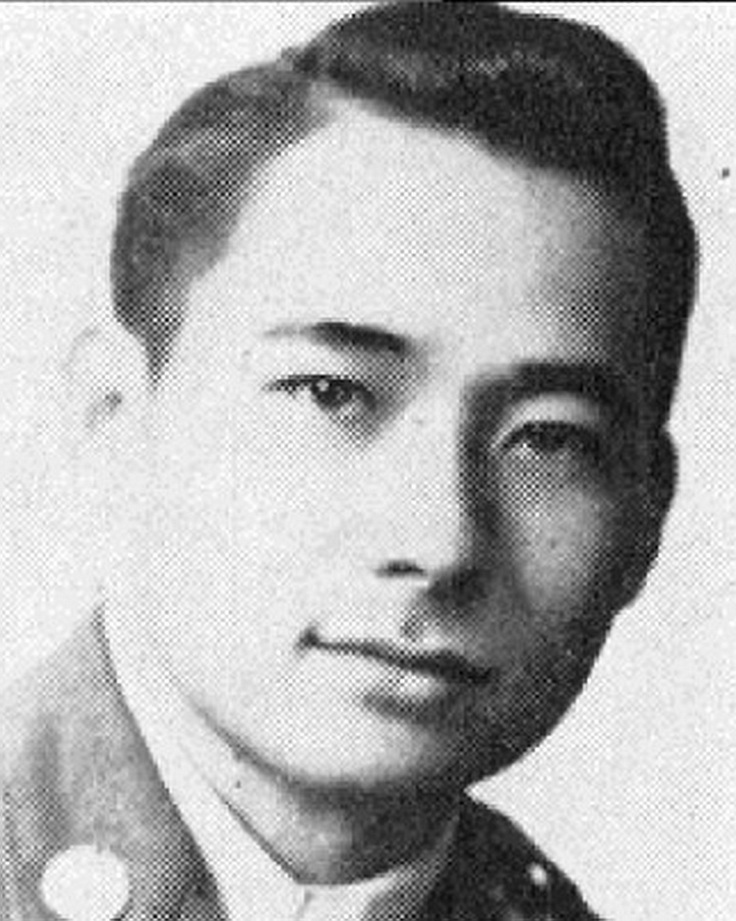

(小澤孝雄の長男、ジョージ・義雄・オザワ軍曹。日米開戦前の1941年6月に米陸軍に徴兵され入隊。大戦中は第100歩兵大隊に所属、北アフリカのアルジェリアからイタリアへと転戦。ナポリの南東に位置する港町サレルノからモンテ・カッシーノの戦いに至る途中、1943年10月21日にレオナルド付近で戦死。26歳の誕生日の3日前であった。名誉戦死傷章であるパープルハートを授与される。)

金子眞成(かねこしんせい、1860-1918)

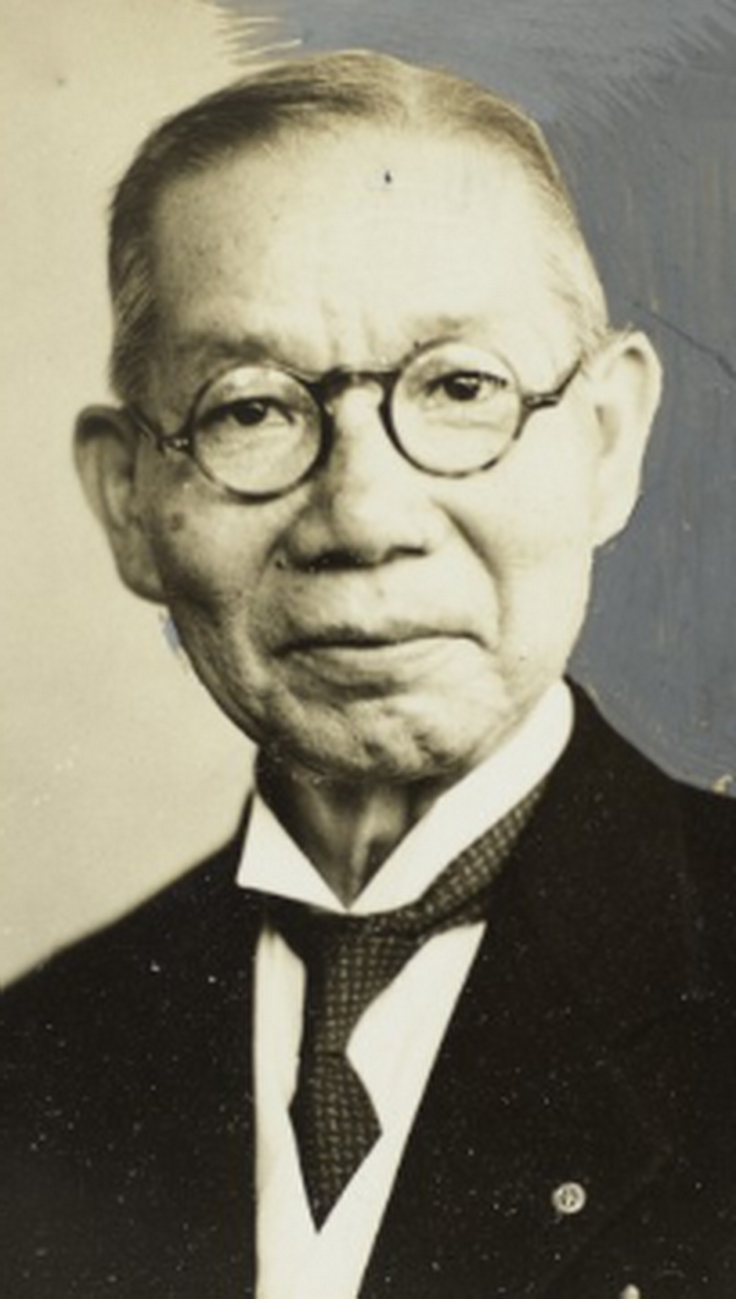

新潟県中頸城郡大湊村(現在の柏崎市)出身。1896年にカリフォルニア州サンバーナディーノで帰化。ロサンゼルス近郊のリバーサイドでレストラン・旅館・農場を経営し、地元の名士として知られた。ファーストネームを英名の「ユリシス」と名乗り、選挙権を行使し、裁判所の大陪審も務めるなど、白人社会からも認められていた。金子の帰化時に未成年であった日本生まれの息子のジョージも父親の国籍を自動的に取得し、米国市民になる。その妻であるキャリーも夫の米国市民権により帰化した。

1914年、米司法省の下部組織が「帰化不能外国人」である金子の帰化を無効化しようと画策するも、米国務省が日本との外交的な波風を立てることを嫌い、無効化の延期を要請。司法省はそれ以上の追及を取りやめた。日本人一世の帰化証の脆弱さを物語るエピソード。

金子は1918年に亡くなり、息子のジョージも日米開戦前の1941年初頭に死去。出生により米国人であった二世・三世・四世の子孫たちはしかし、カリフォルニア州サンタアニタ競馬場に設けられた日系人強制収容所に抑留される。馬糞の臭いが残る劣悪な環境であった。

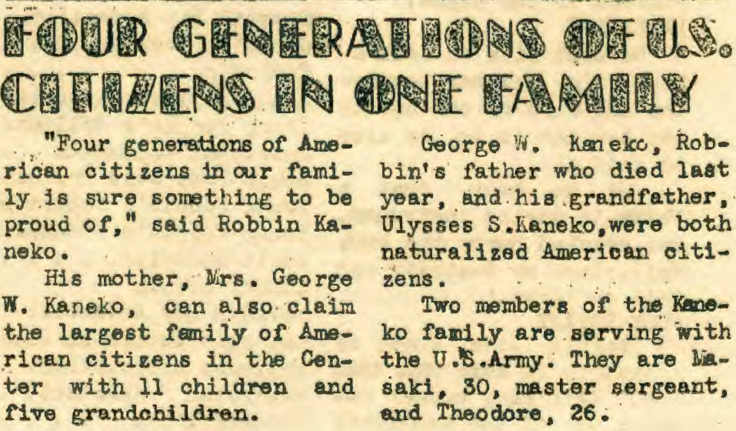

収容されて間もない1942年5月、金子家はガリ版刷りの収容所英字新聞「ペースメーカー」に、「我が家は4世代の米国市民」と題する寄稿を行い、金子眞成と息子のジョージが帰化した一世であったことを誇った。これは、帰化不能外国人とその子孫を強制収容した米国に対する暗黙の抗議の意思表示であったと見ることもできる。

勝沼富蔵(かつぬまとみぞう、1863-1950)

磐城国三春藩(現在の福島県田村郡三春町)の藩士の家に生まれ、1888年にユタ州へ渡航。ユタ州立農科大学で獣医学を修め、1896年に同州ローガンで米国に帰化。1906年以前は米各地の裁判所が「帰化不能外国人」や「白人」の明確な定義を持たず、まれに日本人の帰化を許可することがあった。

1898年に移り住んだ米領ハワイ準州で米国パスポートを申請したり、米国市民のみに許可される公有地払い下げを高級住宅地のアレヴァハイツにて願い出るも、帰化要件に必要な「白人」であるかを疑われ、取り下げる。しかし、投票権は選挙のたびに行使していた。数えきれないほどの日本人移民の世話をしたことから、「ハワイ日本人移民の父」と呼ばれる。

鈴木恵次(すずきけいじ、1896-1969)

山口県吉敷郡小郡村(現在の山口市)出身。勝沼富蔵の娘婿。第1次世界大戦中のハワイで米陸軍で従軍し、従軍者に帰化権を与える戦時特別立法により、1919年に市民権を得る。この法律は、帰化不能外国人には適用されないはずであったが、変わり者の裁判官のリベラルな解釈で550人ほどの日本人がハワイにて一斉帰化した。鈴木はそのひとり。

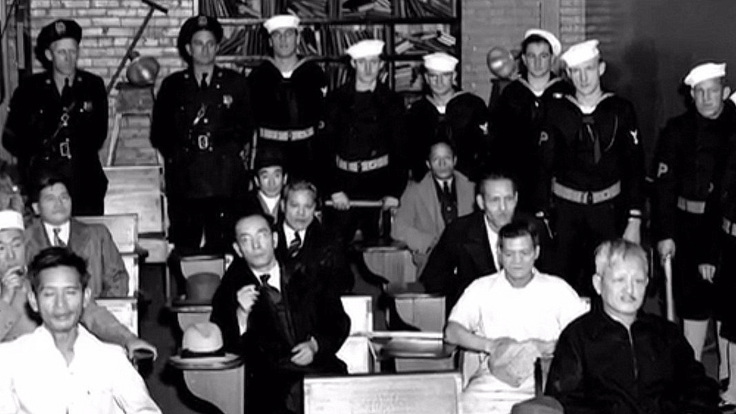

(欧州戦線に出征したハワイ駐留の白人陸軍部隊の留守番のような形で、ほとんどが日本人一世で構成される部隊が結成された。写真は、訓練を受ける日本人米兵たち。英語を話せない者が多いため、命令などは日本語で行われたという。)

鈴木は米国旅券も取得し、米国人として日本を訪問している。だがほどなくして、「白人でないため帰化は無効」として、連邦政府から一方的な宣告を受ける。

米国のために命をささげようとした帰化不能外国人の従軍者にそのような仕打ちはあまりにひどいと、全米日系市民協会(JACL)の二世が中心となって米議会に特別救済立法が要請される。それを受けて1935年に成立した法律に基づき、鈴木は改めて帰化を申請して米国市民としての地位が確認される。第1次世界大戦直後に発行された元の帰化証に「有効」のスタンプが押される形式であった。

第2次世界大戦中も、戦場に送られることはなかったが、再び米軍に志願している。

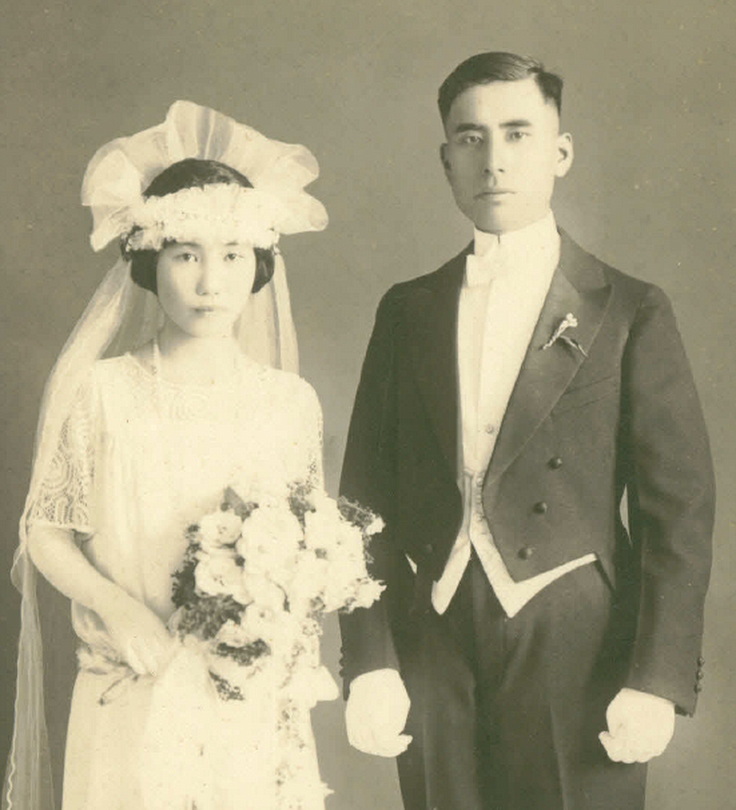

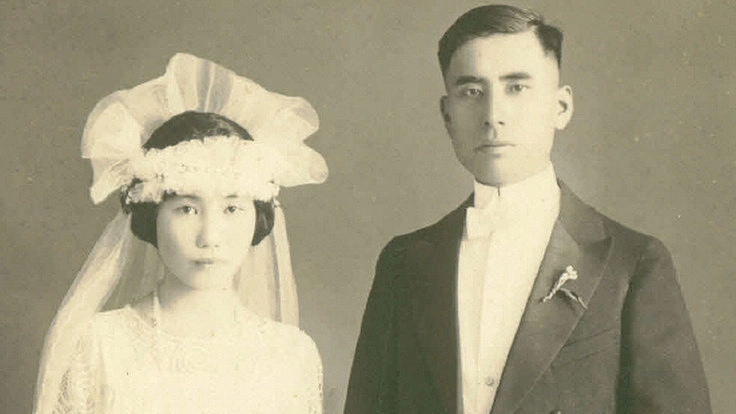

(ウェディングドレス姿の鈴木清水と、タキシード姿の鈴木恵次。)

鈴木清水(すずききよみ、1899-2003)

福島県三春町出身。勝沼富蔵の長女。ハワイで育つが、数年間、日本に一時帰国して小学校の教育を受ける。1920年にも日本に、日本外務省発給の旅券で短期の帰国をしている。1923年、鈴木恵次と結婚。

当時の連邦法は女性を家父長制の枠組みで扱っており、父親が米国市民であれば未成年の子供は自動的に米国市民権を得ることができ、女性が結婚すれば自動的に夫の国籍を取得した。そのため清水は、父・勝沼富蔵と夫・鈴木恵次の米国市民としての地位から自分も市民権を得たとして、米国市民のみが雇用を許される準州の公立学校で歯科衛生士として働き始める。

だが、ほんの1カ月で「日本人であるあなたの父と夫は帰化不能外国人であるから、あなたは米国市民ではない」との理由で解雇される。1935年に夫が特別立法で再帰化した際も、白人ではないため米国市民になれなかった。しかし、なぜか投票権は米国市民として行使できた。

1952年のマッカラン₌ウォルター移民法で日本人の帰化が許された後、改めて帰化申請を提出。1953年に当局から、「あなたの父は米国市民であったため、あなたもずっと米国市民だった」と後付け的に告げられる。2003年に104歳で死去。

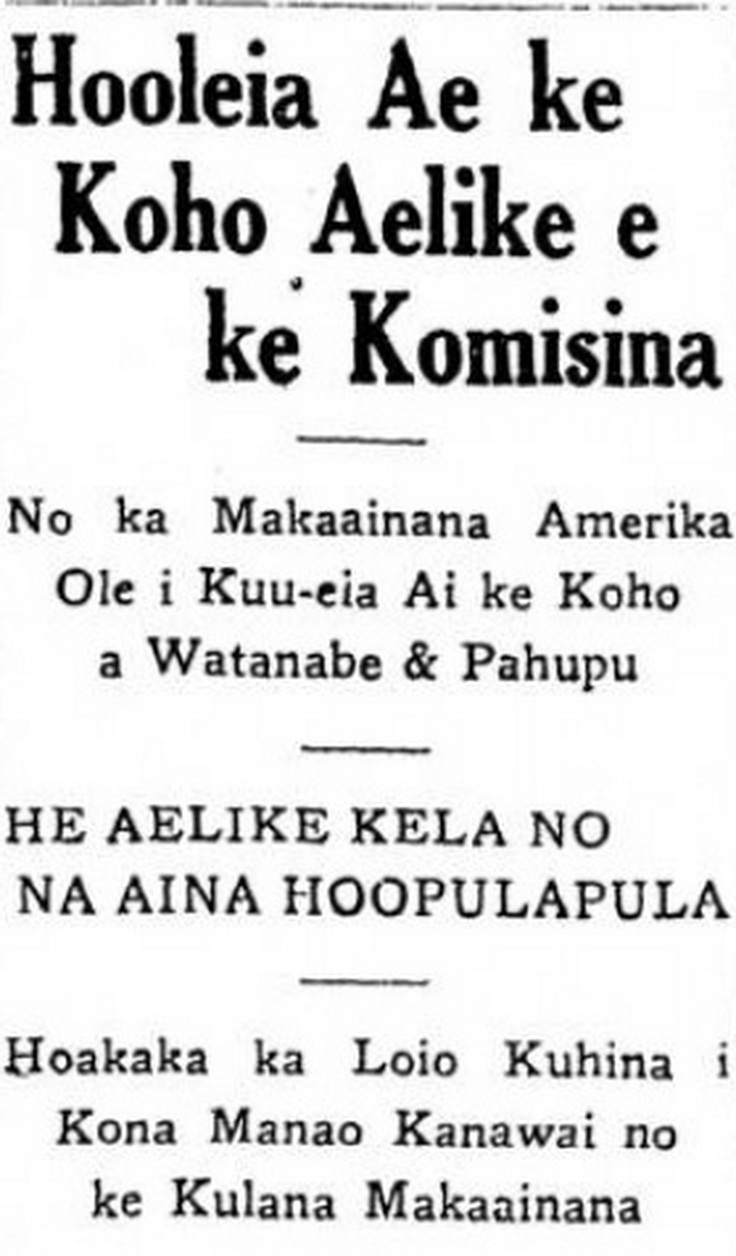

渡邊覚兵衛(わたなべかくべい、1896-1966)

(渡邊とハワイ人パートナーが設立したWatanabe & Pahupu建設会社が、「渡邊が帰化不能外国人」であるとの理由で、モロカイ島の公共事業契約を取り消された顛末を報じるホノルルのハワイ語新聞Nupepa Kuokoa、1924年3月6日付。)

広島県豊田郡椹梨村(現在の三原市、要確認)出身。米軍従軍で1919年に帰化。1923年に、米国市民であるハワイ先住民のパートナーと土建会社を設立、ハワイ人自作農場の入植地における水道工事を準州当局から請け負う。しかし、帰化不能外国人であるため、米国市民しか受注できない公共事業に参加できないとして、プロジェクト契約を取り消される。

1935年に再帰化、ハワイ島南西部のコナに近いキャプテンクックに移り住み、有名なコナコーヒーの栽培で成功して地元社会に認められる。

井上荒太(いのうえあらた、1888-1985)

(米陸軍の軍装で記念写真におさまる井上荒太。)

福岡県八女郡横山村(現在の八女市)出身。米軍従軍により1919年に帰化。写真で見る限り典型的な日本人の風貌であるにもかかわらず、軍務書類には人種が「白人」と記載されている。1921年に有権者登録。マウイ島で行商や農業を営みながら、「投票権を持つことを誇りにしていた」(郷土歴史家のゲイロード・クボタ氏)。帰化の許可を取り消された後、1935年に再帰化。

日米戦争中の1944年にも改めて米国市民として有権者登録を行っている。1985年に97歳で死去。軍歴のある者とその配偶者だけに許される、国立太平洋記念墓地(通称パンチボウル)に埋葬される。

下田尾佐市(しもだおさいち、1895-?)

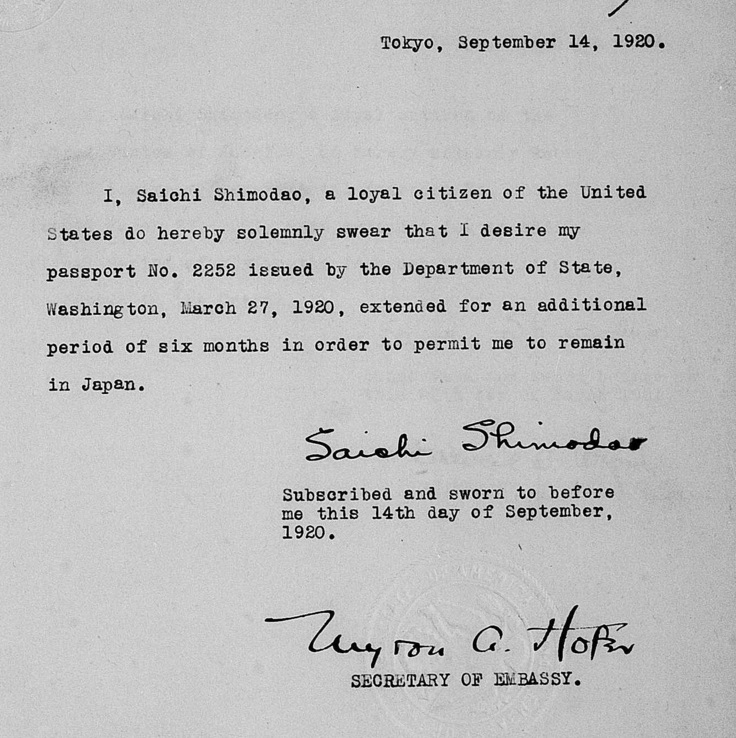

(下田尾佐市が東京の在日米国大使館で、所持する米国旅券の有効期間延長を申請した際に添付した書簡。1920年。)

広島県出身。幼少時から米国で育ち、ネイティブ並みの英語を話した。スタンフォード大学を卒業したエリート土木技師。日本人一世の従軍者帰化運動の先頭に立つ。1919年に帰化証と米国旅券を得て帰国、埼玉県秩父郡の武蔵水電(西武鉄道の前身)で技師として水力発電事業に携わる。

武蔵水電での仕事が2年以上の長期にわたり、再三米国旅券の有効期間延長を申請したが、「帰化した米国人は2年以上米国を離れた場合に市民権を喪失する」との規定に基づき、決断を迫られる。下田尾は、米国市民権の放棄を選択した。

その後も日本建築界で活躍、1933年に土木学会誌に発表した論文「螺旋形排砂模型実験報告」などが残っている。下田尾は米国市民権を捨てたが、米国に両親や姉妹が残った。彼は、日系二世初のロビイストとなった著名弁護士、城戸三郎のいとこに当たる。

池田義弥(いけだよしや、1895-1966)

高知県出身。400年以上続く力士の家系に生まれたと伝わる。1914年に東京大相撲太刀山一行の一員「錦城(きんじょう)」としてハワイに渡り、巡業終了後も居残った。日本の相撲、サモア諸島で学んだ現地の相撲や、柔術と西洋のレスリングを組み合わせた独特の格闘技手法を編み出す。

体重70kgと「小柄」ではあったがレスリングの強さは折り紙付きで、強豪のハワイ人巡査アルフレッド・ナエオレ(86kg)や当時ハワイ準州チャンピオンであったレオ・カパラアウ・ポアハ(83.5kg)を破り、さらに「ロシアの熊」と呼ばれたウィリアム・バーンや、真珠湾の戦艦ニューメキシコ乗務の水兵で米海軍レスリングチャンピオンであったベニー・フィン(身長2m以上、159kg)などを軒並み倒してしまい、日本人社会の人気者となった。

1919年に米陸軍での従軍により帰化。レスリングで無敵を誇ったため、英語がろくに話せないにもかかわらず、陸軍特技伍長に特進となった。陸軍のライバルである海軍の猛者を倒した手柄が評価されたか。

その後、ロサンゼルスに転居するも、帰化証を取り消される。1937年に再帰化。日米戦争中は、アリゾナ州ポストン日系人強制収容所で抑留される。死の直前に日本に帰国し、故国で逝去した。

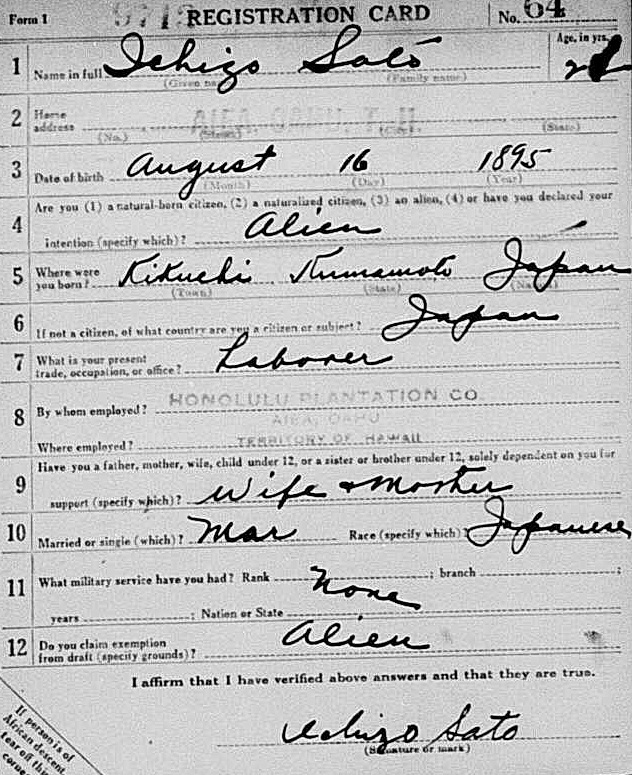

佐藤市造(さとういちぞう、1895-1956)

(佐藤市造の自署入り徴兵登録カード、1917年。ホノルル・プランテーション製糖会社勤務とある。)

熊本県菊池郡菊池村(現在の菊池市)出身。1919年にハワイにおける米軍従軍により帰化。カリフォルニア州で有権者登録を試みるも、帰化不能外国人として拒絶される。このため州政府を相手取り、市民権確認の訴訟を起こすも、1923年に州最高裁で敗訴。

1937年に再帰化。カリフォルニア州で果物栽培に携わっていた。第2次世界大戦中はアイダホ州ミニドカ強制収容所に抑留される。戦後はロサンゼルス近郊に住み、60歳で死去。国立ゴールデンゲート記念墓地に埋葬される。

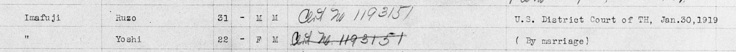

今藤隆三(いまふじりゅうぞう、1888-1953)

山口県玖珂郡高森町(現在の岩国市)出身。元帝国海軍軍人。1914年にカリフォルニア州に移住。1919年にハワイにおける米軍従軍で帰化証を得る。その後、ロサンゼルスに寄港する日本船舶に食料品を卸すビジネスで成功。豪快な性格で、骨董収集により有名であった。

毎年のように商売のため日本に帰国し、米国市民としてロサンゼルスに再入国していた。他の一世従軍帰化者の帰化が軒並み取り消される中、今藤はそうした扱いを受けなかった。さらに、配偶者の淑子(音訳)は、前述の鈴木清水が得られなかった、「帰化した日本人男性との結婚による米国市民権取得」による帰化の認証を得ている(後に取り消された可能性あり)。

(1920年2月12日付の移民局によるサンフランシスコ港の米国市民到着記録。今藤が1919年1月20日にハワイ準州で帰化したこと、妻が「結婚により」米国市民権を取得したこと、2月6日にホノルルを東洋汽船の「春洋丸」で出航して6日後に到着したことが公文書に残る。)

隆三は1941年12月の日本による真珠湾攻撃の翌日、FBIの手で検挙され、翌年にはワイオミング州ハートマウンテン強制収容所に抑留される。終戦直後の消息は不明だが、2万人近い元収容者が終戦前後から半ば強制的に「再定住先」として送り込まれた中西部イリノイ州シカゴに移住した模様。

1951年、63歳にしてにシカゴの北クラーク街で「都食堂」を新開業。すし、天ぷら、すき焼をはじめ、「日米支御料理一切」を手掛けていた。2年後の1953年に「米国市民として外国で死亡」との記録あり。日本に帰国して死を迎えたか。

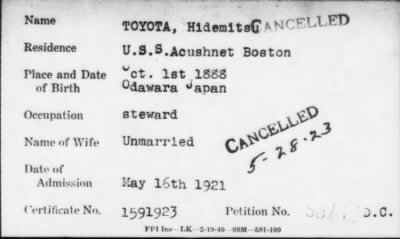

豊田秀光(とよたひでみつ、1888-1960)

小澤孝雄の出身地に近い神奈川県足柄下郡小田原町(現在の小田原市)出身、父親の名前は秀吉(音訳)。1907年に渡米。1913年から10年以上の長きにわたり、米海軍コネチカット州ニューロンドン潜水艦基地において、当時海軍の下部組織であった米沿岸警備隊の巡視船「アクシュネット」などで給仕として勤務。「ハリー」というファーストネームで呼ばれ、誠実な性格で艦の仲間に好かれた。階級は上等兵曹。

(豊田秀光の帰化記録。1921年5月に許可されるも、1923年5月に無効化されたとある。)

戦時従軍により資格を得たとして、上官や元上官の「勤務態度が良好」との推薦も受けて1921年に帰化証を取得するも、身内であるはずの海軍監査官の異議申し立てで1923年に取り消される。巡視船「アクシュネット」の同僚たちが、「ハリーは帰化証をもらう資格があるいいヤツだ」と当時の新聞のインタビューに答えている。

豊田自身も記者に対し、「少しでもチャンスがあるなら、法廷で闘う」と述べている。帰化が取り消されれば降格され、昇進の道が断たれるという事情もあった。そうして豊田は帰化無効を不服として訴訟を起こすが、1925年に米連邦最高裁で敗訴。これが一連の日本人一世帰化訴訟の最後となった。

敗訴後は米海軍ノーフォーク基地がある南部バージニア州ノーフォークに居住。1930年の国勢調査に申告した職業は「仕出し業」。実際には流行りの食堂の経営を行っていた。1935年に従軍者の再帰化が可能になったにもかかわらず、申請していない。

1942年12月7日、日本の真珠湾攻撃当日(現地時間)にFBIにより検挙され、メリーランド州での監禁を経て1942年12月、敵性外国人として南部アーカンソー州マクギーの日系人強制収容所に送致される。日本の敗戦後3か月を経た1945年11月まで同収容所で抑留。

(真珠湾攻撃当日にノーフォーク警察署において、スーツ姿でFBI捜査官の尋問に応じる別の日本人一世の様子を見守る豊田秀光。中央で足を組み、たばこをふかしている。)

(警察官に加えて、多数の海軍水兵が監視する物々しい雰囲気の中、他の日本人一世と拘禁される豊田秀光。前列右。感想を求める新聞記者に対し、「日米間でもっと(外交)交渉が続くと思っていた」と流暢な英語で答えている。)

4年間におよぶ拘禁生活からの解放後はバージニア州に戻らず、「再定住先」のイリノイ州シカゴに住む。豊田は終生家族は持たなかった模様。70歳に達した1959年に再帰化を申請、今回は認められる。最初の帰化が無効とされた36年後、日本人の帰化が連邦法で許可されて7年後のことであった。

再帰化の翌年の1960年にシカゴで世を去る。その時の記録に残る職業は、「料理人」であった。

(別所波男。米海軍の艦艇で給仕として働き、1919年にミシシッピ州ガルフポートで帰化証を得るも、無効化される。1935年に再帰化。この他、海軍従軍者としては1907年にフロリダ州ペンサコーラで帰化した、同じく艦艇給仕の松木種松(あるいは為松)など数十人がいる。東京府出身の松木は1921年にボストンで再帰化しており、フロリダ州の帰化証が取り消されて再申請した可能性がある。この2回目の許可も「帰化不能外国人」として取り消されたか。)

(1942年4月、カリフォルニア州サンタアニタ日系人強制収容所に、米海軍の礼装で出頭する白髪の男性。第1次世界大戦中に米海軍で勤務し、その後南カリフォルニアに居住していたキリスト者の山部梅七(音訳、帰化証が取り消されるも1937年にロサンゼルスで再帰化。後に豊田秀光と同じ収容所に送られる)か。ユニフォーム姿は、強制収容に対する無言の抗議のように見える。米公文書館蔵。)

▼プロジェクトの展望・ビジョン

支援者にメールでお届けする月刊連載記事を基に、雑誌連載を狙います。クラウドファンディングで成功した内容であれば、出版社に「広く関心を持たれている内容です」と売り込めます。

内容は、読者からのフィードバック・質問・情報提供で強化してゆきます。支援者コミュニティの助けで、ともに作品を形作ります。

さらに、そのような連載の評判と実績を、200ページ前後の本のプロジェクトとして出版社に提案します。クラファンのプロジェクトにより、編集者が市場規模を確信できるようにします。

(小澤孝雄の訴訟と並行する裁判で、日本人の帰化権を求めた愛媛県八幡浜町出身の山下宅治。弁護士志望で、1904年に取得した帰化証により有権者登録や投票を行う。だが後に許可が取り消されたため、これを不服として争ったが、1922年に米連邦最高裁で敗訴し、太平洋戦争中は西部諸州の強制収容所数か所に抑留される。1952年に日本人の帰化が許された後も再帰化せず、1957年に日本に帰国し、1959年に逝去。)

プロジェクトの範囲は出版社への売り込みまでで、実際の本の出版は含みません。より多くの人に届けて、長く読み継がれるよう、若い人からシニア世代まで引き込まれる内容にして世に送り出す、「ジャンプ台」「滑走」との位置付けです。

クラウドファンディングで評判になったプロジェクトとして出版契約に漕ぎつけ、書評で積極的に取り上げられる本、そして図書館にとっても「推薦したい本」「貸し出したい本」になるようにしたいです。この出版に至るまでの滑走に、ぜひともお力を貸してください!

- プロジェクト実行責任者:

- 岩田太郎

- プロジェクト実施完了日:

- 2023年6月1日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

追加取材や調査を完了し、原稿をまとめ上げ、出版社に引き渡すまでに1年を見込んでいます。出版が最終目標であり、クラウドファンディングでその確率は高まりますが、実際に契約に至るかは未確定です。そのため、プロジェクトには出版を含みません。予めご了承ください。しかし、ご期待に応えるべく、必ず出版をやり遂げる覚悟で臨みます! 資金の使途は、ホノルル、ロサンゼルス、サンフランシスコ、シアトル、首都ワシントン、インディアナポリス、ボストンなど各都市公文書館などへの調査出張、仕事をセーブして調査・執筆に専念するための元手です。

リスク&チャレンジ

- プロジェクトを実施する上でのリスクについて

- 本の出版元は、これから見つけなければなりません。プロジェクトがうまくいけば、興味を持ってもらえる確率が高まりますので、ともかくクラファンで連載という成果物と、支援者の存在という既成事実を作りたいです。最悪、出版ができない場合も、月間連載記事などの成果物はしっかり支援者に届けることができます。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

1,000円+システム利用料

1000円から10000万円コース

*「帰化に挑んだ『帰化不能外国人』の一世たち」月刊連載記事12か月分(1回3000字以上)

*取材秘話入り月間活動報告(1回1500字前後)

- 申込数

- 3

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年5月

10,000円+システム利用料

10000円から20000円コース

*「帰化に挑んだ『帰化不能外国人』の一世たち」月刊連載記事12か月分(1回3000字以上)

*取材秘話入り月間活動報告(1回1500字前後)

*「米国市民権を取り上げられることに怯えた二世たち」月刊連載記事12か月分(1回3000字以上)

- 申込数

- 1

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年5月

1,000円+システム利用料

1000円から10000万円コース

*「帰化に挑んだ『帰化不能外国人』の一世たち」月刊連載記事12か月分(1回3000字以上)

*取材秘話入り月間活動報告(1回1500字前後)

- 申込数

- 3

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年5月

10,000円+システム利用料

10000円から20000円コース

*「帰化に挑んだ『帰化不能外国人』の一世たち」月刊連載記事12か月分(1回3000字以上)

*取材秘話入り月間活動報告(1回1500字前後)

*「米国市民権を取り上げられることに怯えた二世たち」月刊連載記事12か月分(1回3000字以上)

- 申込数

- 1

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年5月