このプロジェクトでは継続的な支援を募集しています

マンスリーサポーター総計

「将来の災害への備え。」ーARROWS2025年7月の活動報告

2025年7月、今年も暑い夏を迎えました。

発生から1年半が経過した能登半島地震。

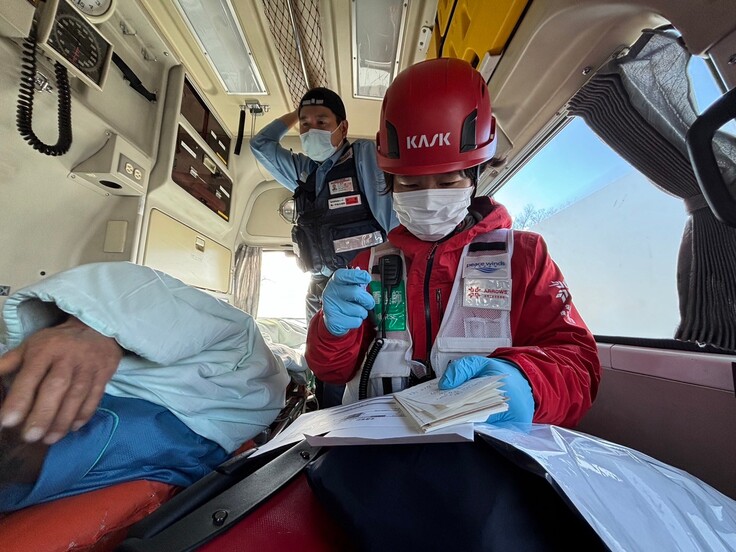

震災直後の出動依頼、約1年半ぶりに石川県珠洲市に滞在した空飛ぶ捜索医療団の坂本看護師より、現地の今をお届けします。

また、北海道でも40度を記録するなど、年々暑くなっていく日本の夏。わたしたち誰もがなりうる「熱中症」について、一緒におさらいをしていきましょう。

酷暑と共に増加しているのがゲリラ豪雨などの災害です。記憶にも新しい、平成最悪の水害・平成30年7月豪雨(西日本豪雨)から、なぜ300人以上もの人々が犠牲になる事態となったのかを振り返ります。

そして、今後発生が予想されている南海トラフ沖地震に備え、空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"は高知県にて防災訓練に参加しました。いざという時「一秒でも早く、一人でも多く。」命を救うために全力で奮闘する様子を、ぜひ動画でご覧ください。

==

能登半島地震から1年半が経過。復旧・復興を支える支援レポート

令和6年能登半島地震から1年半が経過しました。

発災直後の出動以来、約1年半ぶりに石川県珠洲市に滞在した空飛ぶ捜索医療団の坂本看護師から、今の被災地ではどんな支援が必要とされているのか?私たちにできることはあるのか?

活動の様子とともに現地の今をお届けします。

空飛ぶ捜索医療団を運営しているピースウィンズが主催しているお茶会や薬剤師相談会。

「やわやわ(ゆっくり)と生活も戻ってきてるけど、眠れないときもあるし、ちょっこしちきない(少し辛い)ねぇ。」

これは住民の方々と日常的な会話を交わす中で話してくださった言葉です。

参加される住民の方々の平均年齢はおおよそ80歳前後であり、血圧や脈拍測定を通じて血圧・脈拍等において身体面でのフォローアップが必要と考えられる方もいます。

お話ししてくださった方のように、身体的な健康だけでなく、仮設住宅や自宅避難で高齢独居の方々において精神的な孤独感や不安を抱えているケースも見受けられます。

こういった背景から、復旧・復興期において、身体の健康面のサポートだけではなく、安心して過ごせる「人が集まる場」の継続的な提供と、精神面へのサポート体制の維持・強化が今後の重要課題であると再認識しました。

「もう先は長くはないんだけどさ、ほんでも、最期まで、できたら自分の家で住みたいね。」

高齢者の中には「住み慣れた自宅で最期まで暮らしたい」との思いを強く持ち、家屋が半壊以上の状態でも解体申請に踏み出せない方もいます。

復興という段階において、生活再建を単なる「物理的な復旧」ではなく、「人生の選択」として本人の尊厳とQOLを考えながら、支援者として丁寧なサポートや関わり方を改めて深く考えさせられました。

現場に足を運び、地域の声に直接耳を傾け、多様な課題を「現場の温度感」とともに捉えることができたことは、とても貴重な機会でした。そして、住民の方々、1人ひとりの尊厳を守りながら、長期的な視野を持った支援を継続していくことの意義を改めて実感しました。

加えて、昨今の気象変動を踏まえると、異常気象に伴う繰り返される豪雨被害等のリスクも否定することはできません。今後の災害支援活動においては「復旧・復興支援」と「将来の災害への備え」の両輪での対応が必要であると肌で感じました。

==

酷暑に備える「熱中症対策」

地球温暖化の影響もあり、日本の夏はこれまでにない暑さと湿度に見舞われています。今や熱中症は誰にとっても身近で、状況によっては命に関わる深刻なリスクです。特に近年は、屋内外を問わず多くの方が救急搬送されるケースが増え続けています。「自分は大丈夫」と油断せず、正しい知識と備えで暑い夏を乗り切りましょう。

消防庁が発表した報道資料「令和6年(5月~9月)の熱中症による救急搬送状況」によると 、2024年夏に熱中症で救急搬送された人は97,578人にのぼり、2008年の統計開始以来、過去最多を記録。6月から9月にかけて搬送が相次ぎ、医療現場では対応に追われる日が続きました。

熱中症は、ただの「暑さによる疲れ」ではありません。命にかかわることもある、明確な体の異常です。正しい理解が予防や早めの対応につながります。

人の体は汗をかいたり皮膚から熱を逃がしたりして、体温を調整しています。しかし、高温下で湿度が高いと汗が蒸発しにくくなって体内に熱がたまり、水分や塩分が不足すると血液循環や体温調節に支障をきたして熱中症の諸症状が現れるようになります。この状態を放置すると臓器や脳にまで悪影響を及ぼすため、非常に危険な状況に陥ります。

熱中症は、真夏日の屋外でしか起こらないと思われがちですが、実際はそれだけではありません。

外に出ていないのに、部屋の中で熱中症になるケースも少なくありません。「今日はそんなに暑くない」と思っても、湿度や体調によってはリスクが高まるケースがあるため注意が必要です。

2025年夏、「日本気象協会発表!2025年の気温傾向と熱中症傾向」によると、6〜8月は全国的に気温が高く、特に7月は関東〜沖縄、8月は東北南部〜沖縄や内陸部で「厳重警戒」「危険」ランクが予測されています。

蒸し暑い日が続くことが見込まれ、屋外だけでなく室内でも熱中症のリスクが非常に高くなります。だからこそ、日常的な備えが欠かせません。

急に暑くなると、体がまだ暑さに慣れていない状態では熱中症のリスクが一気に高まります。これを防ぐには、暑さに慣れる「暑熱順化(しょねつじゅんか)」が重要です。暑くなる前の数日〜2週間前から、軽めの運動や入浴で「汗をかく習慣」をつけましょう。

また、「のどが渇いてから」では遅いのが熱中症の恐ろしいところです。特に大量に汗をかく場合は、水分とともに塩分の補給も欠かさないようにしましょう。

熱中症対策として環境省が発表する「暑さ指数(WBGT)」を参考にすることも有効的です。これは気温・湿度・輻射熱(地面や建物からの照り返し)をもとに算出され、気温だけでは見えにくい熱中症リスクを的確に示します。

個人でも環境省の「熱中症予防情報サイト」やメール配信、LINEアカウントサービス、NHK特設ページなどで手軽に確認できるので、猛暑に備えて毎日のチェックを習慣にしましょう。

熱中症が疑われたときは、迅速かつ的確な対応が重症化を防ぐカギです。「このくらいなら大丈夫」と判断せず、早めの対応が命を守ります。応急処置をしても症状が改善しない場合や、以下の異常が見られた際は、速やかに医療機関へ連絡するか救急車を呼ぶなど迅速な対応が必要です。

さらに、夏季の災害時は、冷房や給水といったライフラインが制限されることにより、熱中症のリスクが著しく高まります。日常的な熱中症対策同様、経口補水液や塩分タブレット、冷却グッズの準備、そして家族との連絡方法を事前に確認しておくことが大切です。

軽い運動やストレッチを行なう習慣を続け、暑さに強い体づくりを心がけることも役立ちます。

熱中症は誰にでも起こりうる危険な症状です。健康だからと慢心せず、正しい知識を持ち、いざというとき慌てず対応できるよう日頃から備えを整えることが大切です。

==

【災害の記録#01】『平成30年7月豪雨(西日本豪雨)』避難指示・勧告にもかかわらず、住民はなぜ避難しなかったのか?

6月に入ると梅雨前線の活動が活発化し、夏から秋にかけては台風が襲来、全国各地で大雨による水害や土砂災害への警戒が続きます。

特に近年はゲリラ豪雨が頻発し、早期避難の重要性が高まるなか、「逃げない住民」の存在が注目されたのが、300人超が犠牲になった平成最悪の水害『平成30年7月豪雨(西日本豪雨、2018年7月)』です。

避難指示・勧告が発出されたにもかかわらず、住民はなぜ避難しなかった(できなかった)のでしょうか。

まず、西日本豪雨とは、いったいどのような災害だったのでしょうか。

2018年7月2日から4日にかけて台風7号が九州付近を通過し、5日以降、梅雨前線が西日本に停滞。この台風と梅雨前線の影響で、暖かく非常に湿った空気や多量の水蒸気が流れ込んだ状態が8日ごろまで続き、西日本を中心に広範囲で記録的な大雨をもたらしました。

土砂災害や河川の氾濫、浸水などが岡山や広島、愛媛の3県を中心に同時多発的に発生。死者304人(災害関連死含む)、行方不明者8人。

家屋被害、道路崩壊、電気・ガス・水道などのライフラインが寸断、バス・鉄道などの交通、電話など通信手段の障害など、住民生活に大きな支障が生じました。

犠牲者が多数にのぼった背景には、住民の「逃げ遅れ」があったとされています。NPO法人環境防災総合政策研究機構が行ったアンケート調査によると、7~9割の住民が避難していなかったことがわかりました。

「避難しなかった」理由のうち、最も多かったのが、「被害に遭うと思わなかった」でした。

同機構は「年齢が上がるほど避難しない傾向があり、居住年数が関係していると考えられる。長期間、災害にあわなければ起こらないと考え、行動しなくなるというものだ。安全確保のための情報の認知、災害リスクを伝え、行動をどう起こさせるのかということも課題」としています。

西日本豪雨は、私たちに何をもたらしたのでしょうか。

さまざまな理由から、円滑な避難行動に結びつかなかったり、逃げ遅れて多数の犠牲者を出したりした反省から、住民のとるべき行動を5段階で示した「大雨・洪水警戒レベル」が気象庁で2019年5月に導入されました。

土砂災害や洪水が予想される際、生き残るための行動を5段階表示で示し、住民に避難の決断を促します。

西日本豪雨は、想定内の大雨が、想定外の人的被害を生んだ災害でした。

行政側は、「伝えた」と「伝わった」が違うことを十分に認識したうえで、(高齢者や障害のある)災害弱者にもより配慮した情報の出し方を工夫する。

住民側は、さまざまな災害情報をいち早くキャッチして避難行動に移す。そのための意識改革、体制づくりが双方に求められています。

==

南海トラフ沖地震に備えた高知県防災訓練の実働に空飛ぶ捜索医療団"ARROWS"チームが参加!!

2025年6月1日、高知県にて“空飛ぶ医療団”ARROWSチームは南海トラフ沖地震に備えた防災訓練に参加しました。

いざという時「一秒でも早く、一人でも多く。」への道、ぜひ訓練の様子をご覧ください。

コース

3,000円 / 月

3000円コース

●活動報告をお送りします

●メールマガジンをお送りします

●寄附金品領収証明書(希望者のみ)

1,000円 / 月

1000円コース

●活動報告をお送りします

●メールマガジンをお送りします

●寄附金品領収証明書(希望者のみ)

2,000円 / 月

2000円コース

●活動報告をお送りします

●メールマガジンをお送りします

●寄附金品領収証明書(希望者のみ)

5,000円 / 月

5000円コース

●活動報告をお送りします

●メールマガジンをお送りします

●寄附金品領収証明書(希望者のみ)

10,000円 / 月

10000円コース

●活動報告をお送りします

●メールマガジンをお送りします

●寄附金品領収証明書(希望者のみ)

311人募集中!|311子ども甲状腺がん裁判応援サポーター

- 総計

- 275人

夜の世界で孤立・困窮している女性たちに、必要な支援を届けたい

- 総計

- 162人

紛争による難民・避難民、自然災害の被災者をご支援ください!

- 総計

- 2人

車いすユーザーの社会参加を応援する!WheeLog!サポーター

- 総計

- 43人

残そう、ライチョウ!動物園の次なる挑戦

- 現在

- 1,851,000円

- 支援者

- 72人

- 残り

- 85日

行き場のない猫たちに幸せな明日を届けたい。保護猫たちの医療費支援を

- 現在

- 1,745,000円

- 支援者

- 133人

- 残り

- 29日

ごかつら池どうぶつパーク|命を守り、次世代へ繋ぐ小さな動物園の挑戦

- 現在

- 5,604,000円

- 支援者

- 344人

- 残り

- 36日

アルゼンチン・ミレイ大統領についての本の日本語翻訳出版プロジェクト

- 支援総額

- 2,634,000円

- 支援者

- 166人

- 終了日

- 11/15

「お店を元に戻したい」家族で守り続けた和菓子店復活へ[肱川町]

- 支援総額

- 1,270,000円

- 支援者

- 98人

- 終了日

- 1/31

日本の"SAKE"文化を【発信・発見・縁結】できる拠点を日本橋に!

- 支援総額

- 528,000円

- 支援者

- 51人

- 終了日

- 9/30

カレン族の母子健康の向上の為に、健康教育ビデオを作成したい!

- 支援総額

- 527,000円

- 支援者

- 46人

- 終了日

- 6/9

予防リハビリで元気に!神戸市長田区にリハビリモンスター到来!

- 支援総額

- 532,000円

- 支援者

- 49人

- 終了日

- 12/27

「親」のための勉強会【おやべん】を全国に広めたい!

- 支援総額

- 543,000円

- 支援者

- 47人

- 終了日

- 8/13

奪われる教育の機会…空爆で壊れたイラクの小学校を再建したい!

- 寄付総額

- 2,045,000円

- 寄付者

- 121人

- 終了日

- 11/30