寄付総額

目標金額 25,000,000円

- 寄付者

- 501人

- 募集終了日

- 2025年9月19日

新たな命を守る1分がここにある。新生児専用救急車の更新にご支援を

#子ども・教育

- 現在

- 47,788,659円

- 寄付者

- 1,362人

- 残り

- 8日

何があっても、駆けつける。救急医療の生命線「病院救急車」の更新へ

#医療・福祉

- 現在

- 25,437,000円

- 寄付者

- 295人

- 残り

- 28日

済生会川口乳児院|子どもたちに安心と愛を。46年ぶり施設建て替えへ

#子ども・教育

- 現在

- 13,229,000円

- 寄付者

- 668人

- 残り

- 22日

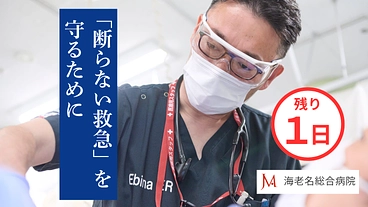

断らない救急を守る|一刻を争う命を支える、ハイブリッド手術室導入へ

#医療・福祉

- 現在

- 11,007,000円

- 支援者

- 174人

- 残り

- 1日

国立科学博物館マンスリーサポーター|地球の宝を守りつづける

#子ども・教育

- 総計

- 679人

地域医療を守るため、ともに走ろう|ドクターカー更新プロジェクト

#医療・福祉

- 現在

- 7,103,000円

- 寄付者

- 252人

- 残り

- 29日

地域に息づく宝を次世代へ!鞆淵八幡神社の修復にご協力ください

#地域文化

- 現在

- 3,715,000円

- 支援者

- 207人

- 残り

- 22日

プロジェクト本文

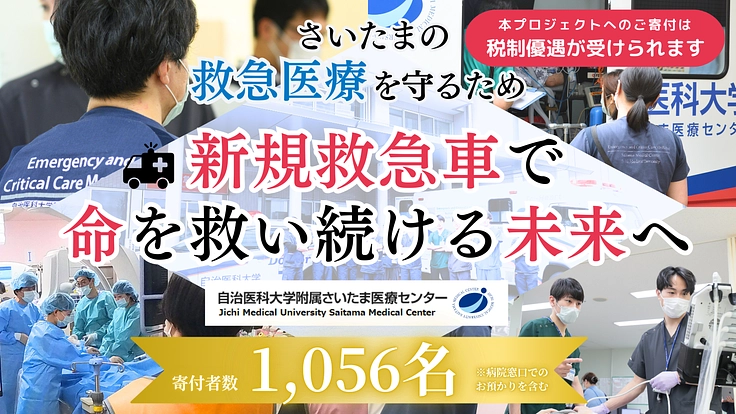

2025/9/29現在【総寄附者数 1,056 名 】

※システム上での支援者人数は、直接お預かりしたご支援を人数どおり反映ができず、実際の人数と異なります。そのため、実際の支援者様の総数をこちらに表示しております。多くの皆さまからのご寄付に、心から御礼を申し上げます。

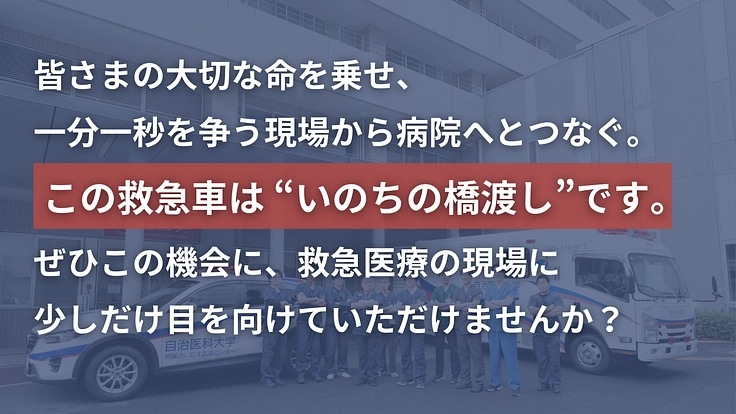

救急医療体制強化のため、救急車導入へのご支援をお願いいたします

自治医科大学附属さいたま医療センターは、平成元年に85床で開設して以来、地域の皆さまのご支援を賜りながら増床を重ね、現在では許可病床数628床を有する高度急性期病院として、さいたま市内のみならず、埼玉県内外の患者さんを受け入れております。

高齢化が進む社会において、受診される患者さんの多くが複数の疾患を抱えており、単一疾患の治療だけでは十分な回復が難しいケースも少なくありません。そのため、当センターでは開設以来、診療科の垣根を越えた総合的な救急医療体制の強化に努めてまいりました。各専門分野のエキスパートが連携し、複数の合併症を抱える患者さんにも、安全かつ確実な治療を提供できるよう日々尽力しております。

現在、当救命救急センターにおいては、移動式ICUの機能を有する「ECMOドクターカー」や、現場で医師が救急診療(病院前救護)を行う「ドクターカー」を保有しております。しかしながら、患者搬送の要となる「救急車両」については未だ導入できておりません。

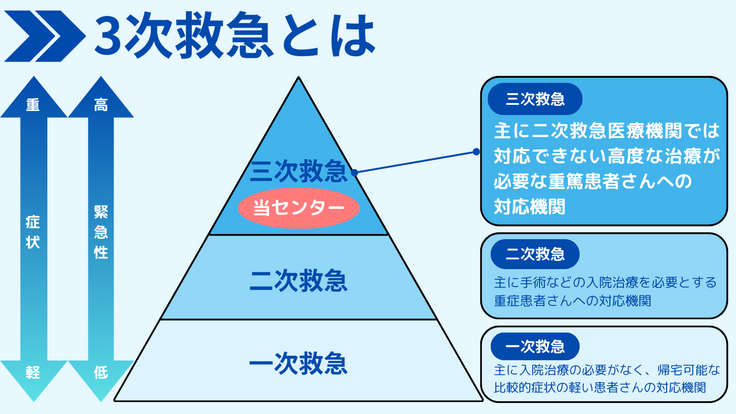

当センターは災害拠点病院としての役割を担いながら、三次救急医療を提供し、地域の二次救急医療機関からの患者さんの受け入れや、二次救急医療機関への搬送にも対応しており、「救急車両」の導入は喫緊の課題となっております。

地域医療構想に沿った救急医療体制のさらなる充実のため、皆さまの温かいご支援とご賛同をいただき、救急車導入に向けたクラウドファンディングへのご協力を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

自治医科大学附属さいたま医療センター センター長

遠藤 俊輔

命をつなぐために――私たちの挑戦に、どうか力を貸してください

私たちの病院は、日々、地域の皆さまの「命」と「健康」を守るため全力で医療と向き合っております。しかし、限られた医療資源の中で、救命救急の現場にはどうしても力が及ばない瞬間が訪れる現実があります。緊急時、あと一歩のところで救えたかもしれない命。たった数分、数秒の遅れが、大切な命を分けることがあります。

このような現場に立ち続ける中で、私たちは強く思いました。

「もっと早く駆けつけたい」「もっと多くの命を救いたい」――そのためには、自前で救急車が必要だ。救急車はただの車ではありません。それは「命を運ぶ希望」です。医療の最前線へとつなぐ架け橋であり、家族のもとへ生きて帰るための一筋の光です。

しかし、昨今の医療機関、特に救命を担う現場を取り巻く環境は厳しく、すぐに救急車を購入できるだけの資金の捻出は難しいものがあります。そこで、私たちは皆さまにお願いをする決意をしました。クラウドファンディングに挑戦し、地域の皆さまと一緒に救急車を手に入れたいのです。

この挑戦は、ただの設備投資ではありません。それは、地域の命を未来につなぐ“共同の想い”です。一人ひとりの力は小さくても、おもいが集まれば、確かに現実を変えることができると信じています。助けたい。守りたい。誰かの「ありがとう」のために、そして、まだ見ぬ命の笑顔のために――どうか、皆さまのお力をお貸しください。

このプロジェクトには、私たち医療従事者の「覚悟」と「願い」そして「未来への希望」が詰まっています。どうか私たちの想いに共感していただき、この救急車を、一緒に走らせてください。

心からの感謝と、決意を込めて。

自治医科大学附属さいたま医療センター 副センター長

(兼)救命救急センター長

守谷 俊

目次

「誇れる救命救急センター」をこの地域に——未来への挑戦を共に

自治医科大学は医療に恵まれない僻地などにおける、医療の確保及び向上と地域住民の福祉の増進を図るため、昭和47年に全国47都道府県が共同して設立した大学です。

自治医科大学附属さいたま医療センターは、その自治医科大学2番目の附属病院として平成元年12月、埼玉県大宮市(現在のさいたま市大宮区)に、自治医科大学附属大宮医療センターとして85床で診療を開始し、以後、平成の30年間に許可病床数628床にまで成長、センターの名前も「大宮医療センター」から「さいたま医療センター」へと変更し、南館、ICU、外来棟やハイブリッド手術室が次々と増改築されました。

また、診療内容も開設当初から中心としてきた循環器診療を中心に、地域周産期母子医療センター認定、地域がん診療連携拠点病院指定、救命救急センター指定、難病診療連携拠点病院指定そして地域医療支援病院に承認される等、日本の人口の100分の1にあたる人口130万人を有するさいたま市における地域医療の中核となり、当センターは市の急性期医療を約35年間担ってまいりました。

- 詳しくは以下の動画をご覧ください。 -

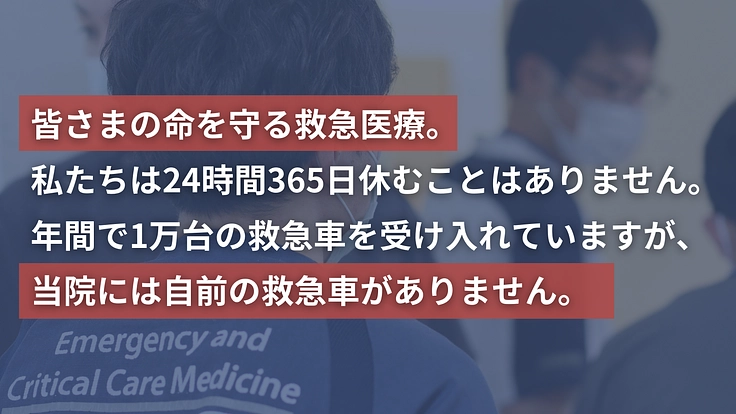

特に命に直結する救急医療は、当救命救急センターで働く医療スタッフ一人ひとりが、救命への強いおもいを持って励んでおります。

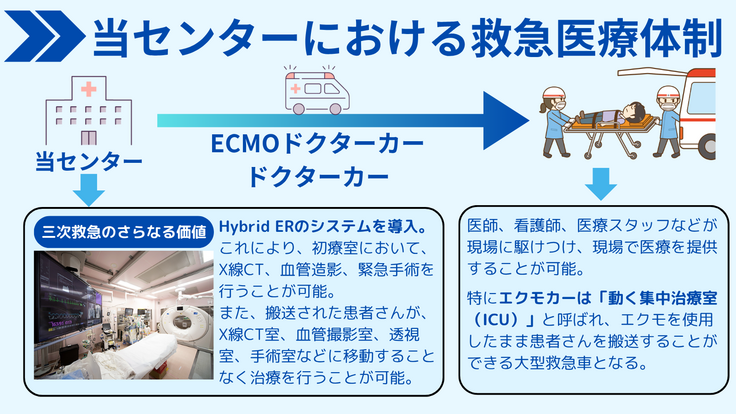

現在、当救命救急センターでは二次・三次救急受入医療機関として、24時間365日、特に脳卒中や大動脈解離をはじめとする重症患者や心肺停止症例など、緊急治療が必要な患者さんの受け入れを積極的に行っています。いついかなる時も最善を尽くすべく、救急医療体制の充実として、設備面としても2016年4月の救命救急センター開設に合わせ、日本で3番目となる高機能Hybrid ERシステムを導入しました。

また、2017年12月からはドクターカーの運行を開始し、積極的な病院前救護への取り組みを進めております。更に2021年12月にはCOVID-19感染により、重症呼吸不全となってしまった患者さんを当センターの救命集中治療室(EICU)で救命するため、埼玉県で初めてECMO(体外式膜型人工肺、ExtraCorporeal Membrane Oxygenationの略称)を搭載したECMOドクターカーの配備も実施し、現在まで運用を続けております。

これにより、地域において高度救命を必要とする場合に出動できる体制を整え、当センターへの搬送後は、X線CT撮影、血管造影、緊急手術を初療室において一括で行うことが可能となりました。

しかし、緊急時に、あと一歩のところで救えたかもしれない命。たった数分、数秒の遅れが、大切な命を分けることがあります。

「もっと早く駆けつけたい」「もっと多くの命を救いたい」――そのためには、救急車の新規購入が必要不可欠です。

そこで、今回救急車の購入を目的としたクラウドファンディングに挑戦いたします。

当センターにおいては、現場へ急行する「ドクターカー」と重症患者を搬送する「ECMOドクターカー」の2台の運行を実施しており、地域の皆さまの命と健康を守るべく、日々奔走をしております。

「ドクターカー」は、消防機関(救急隊)からの要請で心肺停止や重篤な傷病者に一刻も早く初期治療を開始する目的で、救急医療の資器材と共に医師、看護師、救急救命士が4人で1チームとなり、現場に出動します。早期救命を目的とし、傷病者を現場で一刻も早く治療するために、狭い市街地の現場にも入っていけるラピッドカーと呼ばれるタイプを採用しているため、医療機関へ傷病者を搬送する機能は有しておりません。

「ECMOドクターカー」は、COVID-19の感染拡大時に地域の医療機関でCOVID-19の感染が判明し、当センターでECMOの装着をしないと重症呼吸不全により生命維持ができない患者さんを救うために導入しました。現在も特に重症症例の方を、当センターに搬送する際に使用しております。

患者さんの状態に応じて必要な複数の医療機器の積み込みをできるようにし、さらにそれに対応する医療スタッフも多職種が一度に乗務できるように患者室も広く設計しました。そのため、トラック用のフレームを使用していることから車体がどうしても大きくなりがちで、日本の狭い道路事情では、緊急走行時のすり抜け等ができない場面もあり、移動式ICUと呼ばれるほどさまざまなことができる車体がゆえの弱点があります。

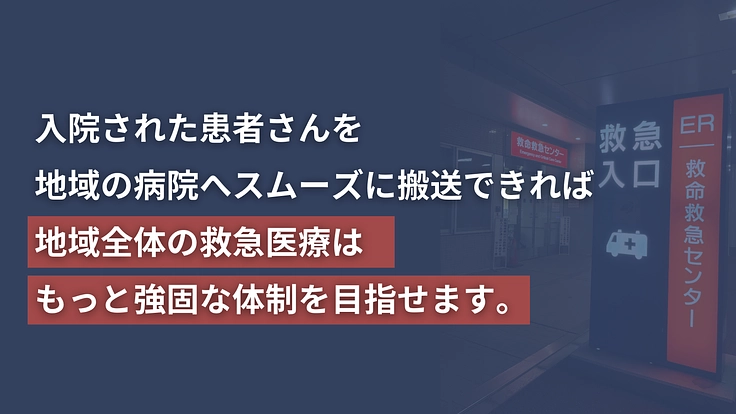

現在、埼玉県内における救急車搬送需要は増加の一途を辿っており、当センターも受け入れに尽力しておりますが、センター内の空き病床(ベッド)がないことから、受け入れを断念せざるを得ないケースもあるため、初療ベッドの確保が課題となっております。

初度救命対応の件数を増やし、地域の皆さまの更なる救命率向上に寄与するため、新しい「救急車」が必要不可欠です。

当救命救急センターは、年間9,000〜10,000件の救急車応需があり、特に重症患者を受け入れる地域の超急性期病院として機能しています。

多くの救急搬送患者さんを受け入れする中で、一人でも多くの命を助けるために、当センターで救急初期治療を行った後、患者さんの容態に合わせ入院治療を実施し、病状が安定した患者さんについては、厚生労働省が定めた第8次医療計画(地域医療構想)に基づき、さいたま市内外で連携協定を締結している15か所の連携医療機関へ搬送をする病院間搬送(いわゆる下り搬送)を実施しております。

現在、ECMOドクターカーを使用して、令和6年9月より病院間搬送の正式運用を開始し、令和7年3月までに200件以上の病院間搬送を実施しました。ECMOドクターカーで病院間搬送を実施しておりますが、患者さんによっては搬送をする際に医療機器の使用をほとんど必要としない方もおり、そこまで広い患者室スペースを活用しないケースも多くあります。ECMOドクターカーを使用しなければ絶対に搬送できない患者さんが一定数いることから、ECMOドクターカーは重症患者の搬送をするために主に使用したいと考えております。

このことから、新しい救急車を迎え、転院搬送が可能な救急車の2台体制での病院間搬送を強化し、当センターの初療ベッドを少しでも空けることによって、今まで以上に多くの患者さんの命を救いたいと考えています。

また、将来構想として、ドクターカーとの連携を実施し、医師による早期救命処置開始後、そのまま当センターの救急車とランデブー(合流)し、当救命救急センターへ直接搬送するなど、病院前から車両同士の連携について実現可能性を模索し、実施することを目指しています。

万能型救急車 ― 現場を支える ”一台多役” の存在へ救急現場は日々変化し続けています。

高度な医療が求められるドクターカー出動、急な転院搬送、そして突然の災害対応

―これらすべてに、1台で対応できる救急車が、いま必要です。

熊井戸 悠喬(救急科・医師)

地域の救急医療を守るために、私たちは新たな一歩を踏み出します。

自治医科大学附属さいたま医療センターでは、重症患者や緊急疾患に迅速かつ適切に対応するため、高規格救急車の導入を目指しています。 この車両は、単なる患者さんの搬送手段ではありません。

救急・地域・災害医療に柔軟に対応し、もしもの時に命を救う“ 地域のSafty net ”として機能する、極めて重要な医療資源です。私たちは地域の他医療機関と連携し、持続可能な救急体制の構築に力を注いでおります。その実現のためには、皆さまの温かいご支援が不可欠です。医師・看護師を始めとする医療スタッフ全員が一丸となり、一人でも多くの命を救いたい。

そのための環境、体制そして装備を整えるには、皆さまのお力が必要です。

“命をつなぐための車” を、ともに走らせてください。どうか温かいご支援をお願いいたします。

小池 倫生(救急科・医師)

私たちの病院では、重症患者を搬送する「ECMOドクターカー」現場へ急行する「ドクターカー」を駆使し、地域の命と健康を守るために日々奔走しています。しかし、最も基本である「救急車」がありません。脳卒中の疑いがある患者さん、心筋梗塞で苦しむ患者さんなどをすぐに搬送したいと思っていても、救急車が確保できず搬送が遅れる…。その数分の遅れが、命を分けることがあるのです。だからこそ今、私たちはクラウドファンディングに挑戦し、地域の皆さまと共に “自前の救急車” を導入したいと考えています。当センターは、災害拠点病院でもあり、この救急車は災害時にも大きな力を発揮します。

この一台が、多くの命を救い、未来を変える。

どうか私たちのおもいに耳を傾けてください。温かいご支援を、心よりお願いいたします。

関根 友子(救命救急センター・看護師)

当救命救急センターで地域に根差した医療の実現を目指し、地域との連携を深め基幹病院としての役割を果たすべく、地域医療に貢献できるようドクターカーナースとして日々活動をしています。

今回導入を計画している救急車に私自身も試乗した際には、一般的な救急車と比較しても揺れは感じず、急性期の治療を終えた患者さんの退院や他の医療機関へ転院搬送する際にも安全、安心に送り届けることができることができると感じました。

また、導入することで多数傷病者案件やNBC災害(核「Nuclear」、生物「Biological」、化学物質「Chemical」による特殊災害)が発生した際に、必要な処置を救急車内で行った上で病院に搬送することが可能となり、緊急災害時の救命率の向上につながると考えております。この救急車で1人でも多くの患者さんへ必要十分な救急医療の提供をし、 活動の範囲も埼玉県をはじめ、近隣の広い地域で実施したいと考えております。

皆さまの温かいご支援を賜りますよう、お願いいたします。

梅田 千典(臨床工学部・臨床工学技士)

私たちは臨床工学技士として、日々患者さんの「命の現場」に真摯に向き合い、緊急時のトラブルにも冷静に対応できる力を培ってきました。

医療機器のスペシャリストとして、私たちが担うのは――命をつなぐ技術です。

救急車の車内は、通常の病院内とはまったく異なる環境です。限られた空間、限られた時間、そして次々と押し寄せる想定外の状況――。

だからこそ、患者さん一人ひとりに潜むリスクを事前に想定し、さまざまな想定外に対応できる万全な器材準備が重要です。救急車は決して「ただの移動手段」ではありません。そこは小さな治療室でありながら、患者さんの命を守る最前線です。高度な医療機器と、それを扱う専門知識が求められる現場です。私たちが導入を目指すのは、子どもから大人まで、あらゆる患者さんを安全に搬送できる救急車。それは、命のバトンを決して落とさないための、私たちの切実な願いです。

私自身、これまで幾度となく患者さんの搬送に同行した経験があります。その中で何度も感じたのは、「搬送中の一秒の重み」です。わずか一秒の差が、未来を大きく変える瞬間を、私は目の当たりにしてきました。

だからこそ、新しい救急車があれば、より多くの命を救えると信じています。そして、より多くのご家族に、もう一度笑顔が戻るはずです。どうか皆さまのご支援を、未来の命に届けてください。

私たち臨床工学技士は、その命を支える" 技術" と "おもい" を胸に、これからも全力で命と向き合ってまいります。

大場 義史(救命救急センター・救急救命士)

今回、クラウドファンディングで導入を目指している高規格救急車「C-CABIN」には、現場のニーズや、実体験に基づいた「患者さんを救命するために本当に必要な機能」が詰まっています。私が初めてこの車両を見たときに驚いたのは、従来の救急車にはなかった作業スペースの広さでした。救命の現場で医師や看護師とともに活動する中で、動線の確保や姿勢の保持がいかに重要かを痛感してきた身として、この広さは大きな進化です。

さらに、災害派遣を担うDMAT隊員にとっても、大きな意味を持つ車両です。足回りや車体剛性に配慮された設計により揺れが少なく、車酔いや体力消耗のリスクが軽減される構造となっており、過酷な現場へ向かう隊員のコンディションを落とすことなく現地に向かうことが可能です。これは、現地到着後の中長期的な支援活動の質を大きく左右する要素でもあります。

また、当センターは自治医科大学の附属病院であるため、医療機関であると同時に教育機関としての側面もあります。さいたま市をはじめとする近隣の消防機関に所属する救急救命士の生涯研修の受け入れや、JPTECやNCPR-Pコースといった実践的研修で、この車両を用いて実際の救急現場の再現をしての研修実施を予定しています。

研修時に救急車を用いた処置や連携を学べる貴重な機会となり、多種多様化する救急事案に対して迅速かつ適切に活動するための知識にとどまらない「技術と意識の定着」につながると考えています。こうした取り組みをもって、消防・医療機関の双方が連携し、救命技術の向上を図っていく所存です。この救急車は、地域の消防機関をはじめ、医師・看護師・救急救命士など、多職種の連携を支える「現場の共通言語」として、今後の医療・救急現場をつなぐ存在になると確信しています。

まさに、自治医科大学附属さいたま医療センターの現場の声から生まれた地域住民の皆さまの救命のために “必要とされている救急車” です。このおもいを形にするために、皆さまのご支援を心よりお願い申し上げます。

本田 茂人(救命救急センター・救急救命士)

以前は消防機関に勤務し、救急隊や消防本部でさまざまな業務を担当しておりました。現在は、主にドクターカーとECMOドクターカーに乗務し、救命救急センターで多くのことを学ばせていただいております。

現在、導入を計画している高規格救急車はサイズ的には消防機関の救急車とほぼ同等ですが、車体の剛性感や足回り等に改良を加えて、静寂性や道路の段差等を乗り越える際の揺れを抑えるさまざまな工夫がなされており、実際に私自身が試乗した際に少しスピードを高めての段差超えや右左折、強めのブレーキなどのテスト走行を行ってみましたが、通常の救急車と比較してもかなり揺れなどが抑えられていました。

この新しい救急車が配備されれば、大きなECMOドクターカー以外での搬送という選択肢も増え、医療機器を装着した重症患者さんはECMOドクターカーで、特に揺れに気を遣う外傷の患者さんは救急車で搬送といった使い分けをすることができるようになることから、患者さんの病態に合わせた柔軟が運用が可能になると期待しております。

また、センターの災害派遣医療チーム(DMAT)を災害現場に派遣する際にも、現状は普通乗用車(デリカD5)を使用しておりますが、高規格救急車を導入することで、自前で患者搬送が可能な体制整備が可能となり、現場において更なる貢献ができるようになります。当センターの新しい仲間として、皆さまのお力をお借りしてこの救急車をぜひ加えることができれば、と心から願っております。

|救急車足回りの "揺れにくくする" 高規格改造

一般的に救急車はさまざまな機器を搭載し、常に複数名が乗車する環境となります。このことからどうしても荷重がかかり、普通乗用車よりも走行時に揺れるといった弱点があります。特に道路事情に起因する揺れは、気を付けて運転していたとしても避けられないことがあります。

車体の揺れは、患者さんの容態を悪化させることに直結すると考えており、揺れない車体による患者搬送が目下の課題でした。

今回、救急車に標準搭載されているものではなく、重量に合わせたメーカー独自開発の強化足回り部品(ショックアブソーバー、スタビライザー、リーフスプリングス)を採用することで、一般的な救急車よりも揺れが軽減されており、より安心して患者搬送をすることが可能となります。

|電動ストレッチャー(KARTSANA)

安全・安心の患者搬送を実現するために、電動ストレッチャーの採用を予定しております。採用予定の電動ストレッチャー(KARTSANA)の特徴は、従来のマニュアルストレッチャーに近い操作感を維持しつつも、男女問わず1人で操作を完結できること、直感的操作でストレッチャーの左右位置を簡単に調整でき、狭いスペースでもスムーズな搬送作業や救命処置を可能にします。

このことから、左右両サイドから複数名で同時に処置にあたる環境づくりが可能です。

人工呼吸器を装着しての患者搬送や保育器を使用しての新生児搬送においては、搬送時に容態が急変した場合に備えて、車内の中央部にストレッチャーを配置することで、両サイドから迅速な処置を実施する車内体制の構築ができるようになります。

あらゆる事象を考慮した万が一に備えることで、安全・安心の患者搬送を実現します。

|救急車専用除細動器(兼)生体情報モニター(EMS-1052)

重症患者さんを搬送する際に、心停止(心室細動)が起こる可能性があります。この場合、適切な救命処置を迅速に施されなければ、数分のうちに脳に機能障害が起こり、10分経過すると救命の可能性がないとも言われる非常に危険な状態です。

万が一、車内で心停止が発生した場合に、車内で素早い処置を実施し、救命の可能性を1%でも引き上げるために、小型・軽量設計で、除細動機能と心電図のモニター機能を1台で全てできる機器を選定しました。

通常時はもちろんのこと、災害時の過酷な環境であっても使用可能であり、-20℃から+50℃の環境下でも問題なく動作します。

血中酸素や血圧なども簡単に測定可能で、血圧測定時に患者さんの負担を減らせるよう、最大加圧圧力の減少と測定時間の短縮を可能にする独自機能を搭載した救命の現場に適したモデルの導入を予定しております。

私たちは今、命の最前線に立ち、重症患者さんの救命に全力を尽くしています。

人工呼吸器や人工心肺装置(ECMO)を装着した、極めて重篤な状態の患者さんを搬送するための「ECMOドクターカー」は、埼玉県内外を縦横に駆け巡り、日々の命のリレーを支えています。しかし、私たちのおもいと使命は、これだけでは終わりません。

近隣のクリニックや病院からの依頼に答える形で救急出動したり、救命救急センターで命をつないだ患者さんを、今度は地域の病院へ、「安全に」「安心して」送り届けるための “もう一台” の救急車が、どうしても必要なのです。

この一台が合流すれば、地域の救急医療は正常な方向へギアがかみ合って動き出し、現在の二台と合わせて三台分どころか十台分。いや十五台分にも匹敵する戦力となるのです。この救急車は、いわば地域医療の最後のピースでもあるのです。重症患者の受け入れ能力を高め、救命救急センターの機能をスムーズに循環させるためにも、この一台が欠かせません。しかし、現在の私たちには、それを導入するための十分な資金がありません。

47都道府県が共同で設立している自治医科大学の附属病院である当センターは、「無借金経営」で病院運営を実施していることから、銀行からの資金借り入れを実施することはできません。特別予算の編成についても検討していただきましたが、大学病院の医療収支は悪化し続けていること、基本的に救命救急センター事業は不採算事業であることから購入が認められるまでにどうしても時間がかかってしまう、あるいは認めらないかもしれないという現実があります。

私たちの行うべき救命救急医療は待ったなしです。今、この瞬間にも、救急搬送を必要とする患者さんがいます。

だからこそ、私たちはこのタイミングで、クラウドファンディングという手段を選びました。

|「誇れる救命救急センター」をこの地域に——未来への挑戦を共に

私たち自治医科大学附属さいたま医療センターは、救急医療の未来を真剣に見つめています。

目指すのは、ただの「地域の大きな病院」ではありません。地域に暮らす皆さま一人ひとりにとって、“ここに運ばれれば助かる”と心から信じられる救命救急センターです。

私たちが最も大切にしたいのは「信頼」です。まずは、市民の皆さまに信頼される存在であること。

次に地域のクリニックや病院の先生方にとって、頼れる連携先であること。

さらには、病院の中で共に働く診療科の医師や医療スタッフにとって、常に信頼できる救急チームであることです。

そして何よりも、この救命救急センターで働くスタッフ一人ひとりが、自らの職場を誇りに思える場所であること。それが、私たちの描く理想です。そのビジョンの先に、原点とも言える病院があります。

それは、現救命救急センター長の守谷の留学先でもあるニューヨーク・マンハッタンにある「ニューヨーク大学ベルビュー病院」です。この病院は1968年に救急医療を開始したと同時に、全米ではじめて救急車による受け入れを本格的に開始した、まさに米国救急医療の礎とも言える存在です。

救急車受け入れを年間3万件(約20分に1台の受入ペース)以上するこの病院は、想像を超える規模と忙しさ。しかし、そこで働くスタッフは、数が少なくても自信と尊敬に満ち、互いを支え合いながら、誇り高く仕事をしていました。私たちも、このベルビュー病院のような救命救急センターを、この埼玉の地に実現したいと考えています。そのためには、救命医療の在り方そのものを進化させていく必要があります。

私たちは今、「病院内での救急治療」だけでなく、「病院に運ばれる前の現場」から医療を展開し、救急室そのものを “病院の外へ” 移したような体制を作ろうとしています。

現場で命をつなぎながら、スムーズに病院で治療へ移行できる——それが、私たちが考えるこれからの救命救急です。

== == == == ==

地域のすべての命を守るため、私たちは今日も、夜を徹して走り続けています。

この手段は皆さま一人ひとりの力が、直接、地域の命を救う現場に届きます。皆さまのご支援が、この一台の救急車という形となって、埼玉県の地域医療を前進させ、明日の命をつなぎます。

この救急車は、単なる車両ではありません。命を乗せ、未来を運ぶ希望のシンボルです。

この挑戦は、私たちだけのものではありません。皆さまのご理解とご支援があってこそ、私たちは前に進めます。

どうか、未来の地域医療を創るこの挑戦に、皆さまの温かいご寄付をお願いいたします。皆さまの力が、この地域の命を守る力になります。

——信頼され、誇り高く、そして進化し続ける救命救急センターを目指して。

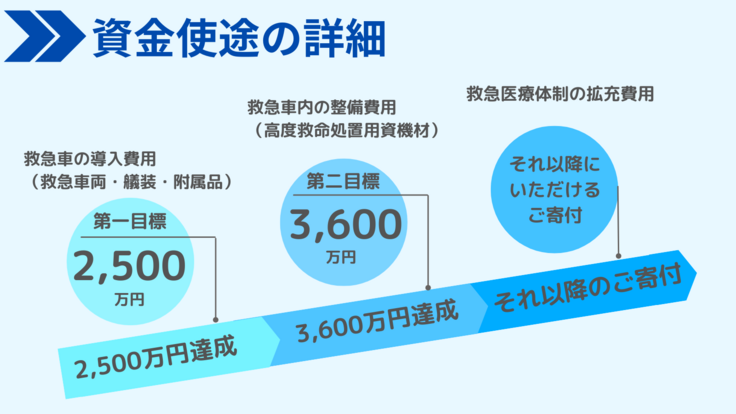

<資金使途 詳細>

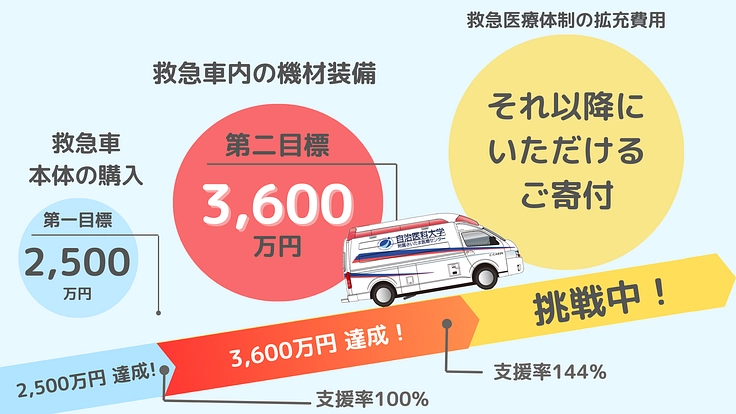

■ 第一目標金額:2,500万円

・救急車の導入費用(救急車両・艤装・附属品)

■ 第二目標金額:3,600万円

・救急車内の整備費用(高度救命処置用資機材)

■ 本プロジェクトの実施計画(予定)

・令和7年6月中旬~9月中旬:クラウドファンディング実施

・令和7年6月中旬~7月下旬:救急車調達契約締結

・令和7年7月~令和8年1月 :救急車制作

・令和8年2月末までに :救急車納品・検収作業実施

・令和8年3月中 :救急車慣熟走行(救急救命士・1カ月間)・クラウドファンディング実績報告等

・令和8年4月 :救急車運行開始

※プロジェクトの進捗状況次第では、スケジュールが前後する可能性がございます。

※本プロジェクトはAll in形式となり、ご支援総額が期日までに目標金額に届かなかった場合でも、必要金額分を当センターの自己資金にて負担し、必ず上記の目標における実施内容のとおり実行いたします。

この度、救急車導入に向けたクラウドファンディングを立ち上げることとなった自治医科大学附属さいたま医療センター様の皆様に、心より応援のメッセージをお送りいたします。

救急医療は、地域の皆様の命を守るために欠かせない重要な役割を果たしています。新たな救急車の導入は、迅速かつ適切な医療サービスを提供するための大きな一歩です。皆様の熱意と努力に感謝し、私たちも全力でサポートさせていただきます。

このプロジェクトが成功し、地域の皆様により良い医療を提供できることを心から願っております。ぜひ、多くの方々にご支援いただけますよう、私たちも広く呼びかけてまいります。

共に力を合わせて、地域医療の更なる発展を目指しましょう。

令和7年6月23日

さいたま市4医師会連絡協議会

議長 さいたま市与野医師会 会長 岩﨑 彩 様

浦和医師会 会長 桐澤 重彦 様

大宮医師会 会長 松本 雅彦 様

岩槻医師会 会長 田中 洋次郎 様

松井 稼頭央 様

救急車導入に向けたクラウドファンディングの取り組みに心からエールを送ります。多くの重症救急患者さんを受け入れるため、また、病院間の連携による患者搬送のために、新たな救急車を導入し、地域の救急医療体制をさらに充実させる活動に深く感銘を受けました。

私も埼玉西武ライオンズの選手・コーチ・監督として、地域の皆さまの温かさと、支え合う気持ちの大切さを学びました。

埼玉にゆかりのある一人として、皆さまの活動が実を結び、多くの命が救われることを心より願っています。

鈴木 啓太 様

AuB株式会社代表取締役CEO

(元プロサッカー選手・日本代表・浦和レッドダイヤモンズ)

地域医療を支え、ベストコンディションへ

AuB株式会社は「すべての人を、ベストコンディションに。」というミッションのもと、健康維持における迅速な医療体制の重要性を強く感じています。

自治医科大学附属さいたま医療センター様は、年間約9,000件の救急患者を受け入れる、埼玉県内の地域医療の要です。しかし、病床数の制約から転院時に「119番」要請が必要となり、地域救急資源を圧迫している現状があるとのこと。病院所有の新型救急車導入は、この課題を解決し、地域医療の効率化に大きく貢献すると確信しています。

災害拠点病院として搬送車両不足に直面した経験から、患者負担を最小限に抑える新型救急車「ベルリング株式会社 C-CABIN」の必要性にも深く共感します。

医療材料費高騰で厳しい状況の中、このプロジェクトに挑戦される医療従事者の皆さまの活動を支え、より強固な医療体制を築くことは、社会全体が「ベストコンディション」であるために不可欠です。皆さまの温かいご支援が、埼玉県の地域医療の未来を照らすことを心から願っております。

眞嶋 優 様

俳優・タレント

俳優・タレントの眞嶋優です。私は、さいたま市で育ちました。

今回のプロジェクトを知り、思い出のたくさん詰まった地元に少しでもお役に立てたらと思い、メッセージを書いています。

私は幼少期から今もなおサッカーをしていますが、元気に走り回っていても怪我や病気、事故は付きものです。もし…万が一何かがあったらと不安に思うこともあります。

でも、そんなときに助けになる環境が整っていれば、不安を恐れず、思い切りプレーすることができると思います。かけがえのない命を救うために、自治医科大学附属さいたま医療センターの整備された救急車が走り続けられるように、今、私たちにできる支援の輪を広げられたらと願っています。

瀧野瀬 雅夫 様

明治安田 埼玉本部 執行役員 埼玉本部長

「地域(埼玉)をともに守る」

私たち明治安田は、「人に一番やさしい生命保険会社」を目指し、「生命保険会社の役割を超える」を合言葉に、地域社会の課題解決や、健康増進活動に積極的に取り組んでいます。

このたび自治医科大学附属さいたま医療センターさまと、埼玉県の皆さまの安全・安心、そして地域の持続的な発展に、ともに貢献していくことを目的に包括連携協定を締結させていただきました。

今回のクラウドファンディングへの協力を通じて、地域の安心と未来を支える 一助となれることを誇りに思います。

自治医科大学附属さいたま医療センターが実施する、本プロジェクトへのご寄附については、学校法人自治医科大学への寄附扱いとなります。

学校法人自治医科大学は、文部科学大臣が指定する『特定公益増進法人』であり、ご寄附をいただいた個人・法人は税制上の優遇措置が受けられます。※日本国内に居住をする納税者のみ対象となり、日本国外に居住される方については優遇を受けることはできません。

本プロジェクトの領収書発行日付はプロジェクト達成後、当センターに入金予定の2025年11月10日を想定しております。寄附者の皆さまへの領収書の送付については、2025年12月中に発送予定です。

〇個人の皆さま

所得税の寄附金控除2,000円を超える部分については、その超えた金額が当該年の所得から控除されます。

詳細情報は以下の寄附金控除(国税庁ホームページ) をご覧ください。※参考ページ:No.1150

一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)|国税庁 (nta.go.jp)(国税庁のサイトへリンクします。)

〇個人住民税の寄附金税額控除

個人住民税の寄附金税額控除詳細情報は各市町村の個人住民税の寄附金税額控除をご覧下さい。

※参考ページ: 個人住民税 | 税金の種類 | 東京都主税局 (tokyo.lg.jp)

(東京都主税局のサイトにリンクします)

また、相続、贈与によって得た財産の一部をご寄附いただいた場合も、相続税、贈与税の課税対象から除外されます。詳細情報は以下の相続税・贈与税(国税庁ホームページ) をご覧下さい。

※参考ページ:No.4141 相続財産を公益法人などに寄附したとき|国税庁 (nta.go.jp)(国税庁のサイトにリンクします)

なお、税に関する個別の詳細については、居住する各自治体の県税事務所等にお問い合わせ下さい。住民税における寄附金の取扱いについては寄附金税制(総務省ホームページ)をご覧下さい。

※参考ページ:個人住民税における寄附金税額控除の対象寄附金|総務省(soumu.go.jp)

(総務省のサイトにリンクします。)

〇法人の皆さま

法人税の寄附金控除寄附金をいただいた事業年度の確定申告の際に、一般の寄附金とは別枠で損金の額に算入できます。 詳細情報は以下の特定公益増進法人に対する寄付金(国税庁ホームページ)をご覧下さい。

※参考ページ:No.5283 特定公益増進法人に対する寄附金|国税庁 (nta.go.jp)

(国税庁のサイトにリンクします。)

・ご寄附の前に、利用規約を必ずご一読ください。

・ご寄附確定後の返金やキャンセルは、ご対応致しかねますので、何卒ご了承ください。

・ページに使用しているお写真は全て掲載許諾を得ています。

・寄付金領収書のお名前は、ギフトお届け先にご登録いただいたお名前となります。ご寄附後にアカウント情報を変更した場合でも、ご寄附時に入力したお届け先の宛名と住所は変更されません(個別にご連絡いただかない限り、原則としてご寄附時に入力いただいた宛名と住所に寄附金領収書をお送りさせていただきます)のでご注意ください。

・ご寄附完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合がございます。あらかじめご承知おきください。

・ご寄附に関するご質問はこちらをご覧ください。

・本プロジェクトのギフトのうち、【お名前掲載】に関するギフトの条件詳細については、こちらのページの「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

・当センターは初診、再診問わず完全予約制(救急車等による緊急搬送を除く)です。ご寄附によって、予約無しでの当センターの受診やそれに類する特別対応、緊急性に乏しい救急外来での特別受付についての対応はできかねますので、予めご了承ください。

・宗教団体及び政治団体様からのご支援は場合によってご遠慮させていただくことがございますので、予めご了承ください。

・反社会的勢力や当法人が資金供給を受けるにふさわしくないと判断する団体から資金供給をいただいていると当センターが判断した場合は、当センターから当方の振込手数料負担にて謹んで返金いたします。

▼ネーミングライツ権について

・命名いただいたお名前を使用してドクターカーの運行を実施いたします。なお、活動報告としてネーミングライツ期間開始から1~3日を目安としてHPに命名している様子を掲載いたします。

・命名には事前審査がございます。万が一公序良俗に反するなど名付けが不適切であると判断できる内容の場合、掲載をお断りする可能性がありますのでご了承ください。また、法人名・商品名・サービス名の設定はできません。

・ネーミングライツで命名される文字数については、漢字・かなで最大で20文字程度を想定しております。(アルファベットの使用を想定している方は、2~3単語程度を想定ください。)

・寄附総額・期間等を勘案して命名順を当センターにて決定させていただきます。

・有効期限は2025年10月〜2028年6月とし、その期間中に実行します。2025年12月までに、支援者様に詳細をご連絡いたします。

▼救急車へのお名前掲載について

・100万円以上のコースにご支援いただいた支援者さまのうち、活動開始から寄附額に応じた期間、希望される方の法人名または個人名を救急自動車車体側面または後方部へ掲載いたします。権利の有効期間は2025年10月〜2028年6月とし、その期間中に実行します。2025年12月までに、支援者様に詳細をご連絡いたします。

・商品・サービス名は掲載できません。(商品名と法人名が同じ場合を除く)

・法人の寄附に限りロゴの使用も可能です。

・掲載する場所、順序、色、サイズは、いただいた支援金額と、掲載を希望される個人の皆様・法人の総数を踏まえ、監督省庁の指導を受けながら、関係機関と調整の上、決定させていただきます。

・掲載に際しては事前審査がございます。公序良俗に反するもの、心身の健康増進に資さないもの、救急車への掲載が不適切であると当センターが総合的に判断するものは掲載いただけない可能性がありますのでご了承ください。

・事前審査の結果、場合によって別途担当者より掲載希望からの変更等を依頼する可能性がありますが、ご同意いただけない場合であってもご支援の返金は致しかねます。

・その他、掲載をお断りする可能性のある項目については、ご支援の前に必ずこちらのページの「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。また、掲載できない場合にもご支援の返金は行わないものとします。

▼ご芳名板について

・芳名版への個人名の掲載は1名あたり3万円で記載いたします。法人名(ロゴを含む)の掲載を希望される際は、10万円以上のご寄附をお願いしております。

- プロジェクト実行責任者:

- 守谷 俊(自治医科大学附属さいたま医療センター 救命救急センター長)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年3月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

自治医科大学附属さいたま医療センターが、地域の救急医療体制の強化のため、患者搬送用の救急自動車を1台購入いたします。 第一目標の2,500万円については、救急車本体の購入費用として使用を予定し、第二目標の3,600万円(第一目標との差額1,100万円)を救急自動車に搭載する除細動器をはじめとする高度救命資機材の購入費用として使用する予定です。

リスク&チャレンジ

- プロジェクトを実施する上で必要になる資格や許認可について

- 救急自動車を一般公道で緊急走行させるためには、公安委員会(埼玉県警察)に対して、「緊急・道路維持作業用自動車に関する申請手続」を実施し、許可を得ることが必須のため、車体番号(ナンバープレート)の取得後に手続きを実施する予定です。2026年3月までに取得予定です。 (参考URL) https://www.police.pref.saitama.lg.jp/f0010/shinse/kinkyu.html

- プロジェクトに必要な金額と目標金額の差額について

- 必要金額と目標金額の差額は自己資金で補填いたします。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

~医療の谷間に灯をともす~ 恵まれない地域における医療の担い手養成を目的として、全都道府県の共同で設立された「自治医科大学」の附属医療機関として1989年12月に埼玉県大宮市(現:さいたま市大宮区)に開設された628床の病床を有する高度急性期病院。 平成28年に埼玉県より救命救急センターの指定を受け、年間約1万件の救急車の受入を実施し、地域の救急医療を支える活動を実施している。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

ギフト

5,000円+システム利用料

5,000円コース

●感謝のメール

●寄付金領収書 ※1

●写真を含む活動報告レポート

※1

本プロジェクトの領収書発行日付はプロジェクト達成後、当センターに入金予定の2025年11月下旬を想定しております。寄附者の皆様への領収書の送付については、2025年12月中に発送予定です。

- 申込数

- 252

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年6月

10,000円+システム利用料

10,000円コース

●感謝のメール

●寄付金領収書 ※1

●写真を含む活動報告レポート

●ホームページへのお名前掲載(希望制・個人名のみ)

※1

本プロジェクトの領収書発行日付はプロジェクト達成後、当センターに入金予定の2025年11月下旬を想定しております。寄附者の皆様への領収書の送付については、2025年12月中に発送予定です。

- 申込数

- 498

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年6月

5,000円+システム利用料

5,000円コース

●感謝のメール

●寄付金領収書 ※1

●写真を含む活動報告レポート

※1

本プロジェクトの領収書発行日付はプロジェクト達成後、当センターに入金予定の2025年11月下旬を想定しております。寄附者の皆様への領収書の送付については、2025年12月中に発送予定です。

- 申込数

- 252

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年6月

10,000円+システム利用料

10,000円コース

●感謝のメール

●寄付金領収書 ※1

●写真を含む活動報告レポート

●ホームページへのお名前掲載(希望制・個人名のみ)

※1

本プロジェクトの領収書発行日付はプロジェクト達成後、当センターに入金予定の2025年11月下旬を想定しております。寄附者の皆様への領収書の送付については、2025年12月中に発送予定です。

- 申込数

- 498

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年6月

プロフィール

~医療の谷間に灯をともす~ 恵まれない地域における医療の担い手養成を目的として、全都道府県の共同で設立された「自治医科大学」の附属医療機関として1989年12月に埼玉県大宮市(現:さいたま市大宮区)に開設された628床の病床を有する高度急性期病院。 平成28年に埼玉県より救命救急センターの指定を受け、年間約1万件の救急車の受入を実施し、地域の救急医療を支える活動を実施している。