寄付総額

目標金額 4,500,000円

- 寄付者

- 214人

- 募集終了日

- 2025年10月30日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,700,000円

- 寄付者

- 2,854人

- 残り

- 29日

病院一丸となって、災害から静岡の未来を守る!DMATカー買い換えへ

#医療・福祉

- 現在

- 13,224,000円

- 寄付者

- 152人

- 残り

- 8日

医療の未来を守り、育てる。膵がん治療の開発・力ある若手外科医の育成

#医療・福祉

- 現在

- 17,613,000円

- 寄付者

- 350人

- 残り

- 15日

新たな命を守る1分がここにある。新生児専用救急車の更新にご支援を

#子ども・教育

- 現在

- 47,788,659円

- 寄付者

- 1,362人

- 残り

- 8日

北海道の医療の未来を担う、若き人材育成プロジェクトにご寄附を。

#医療・福祉

- 現在

- 4,749,000円

- 寄付者

- 146人

- 残り

- 29日

何があっても、駆けつける。救急医療の生命線「病院救急車」の更新へ

#医療・福祉

- 現在

- 25,427,000円

- 寄付者

- 294人

- 残り

- 28日

長野県初、御代田町が災害派遣トイレ網に参加、町民の命と尊厳を守る!

#災害

- 現在

- 910,000円

- 寄付者

- 31人

- 残り

- 10日

プロジェクト本文

「病院に着いてから」では、

間に合わないかもしれない

- “胸痛”に潜む命の危機を見逃さない -

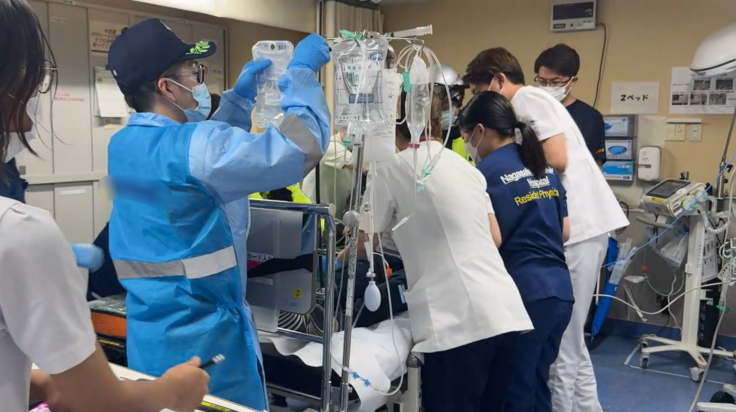

私たちは、日本の西端から急性冠症候群(ACS)対応の質向上を目指し、救急医・循環器医・看護師・救急救命士が連携する多職種チームです。

患者さんに最初に接触する救急救命士は、救急現場や搬送中の車内で、病院に着く前に命を左右する判断が求められます。特に、急性心筋梗塞などの重篤な胸痛患者さんの対応においては「12誘導心電図」という詳しい心電図検査を早期に実施・判読することが不可欠です。

「より確かな判断で患者さんを守りたい」 ──現場では、そんな責任感を持つ救急隊員も多く、心電図の正しい判読方法について実践的に学びたいという意欲が高い一方で、学習機会がないため講習会を求める声が増えています。

私たちはそんな声に応えるため、これまで長崎県内の救急隊員58名を対象に12誘導心電図の判読力を養う講習会を行ってきました。しかし、継続的な開催をしていくため、全国の消防局や救急隊へ広く届けるには、教材や会場費などの資金の壁が立ちはだかります。

“地域で命を守る循環” をつくるために、クラウドファンディングに挑戦します。皆様のご支援が、命を救う現場の力になります。ご協力を何卒よろしくお願い申し上げます。

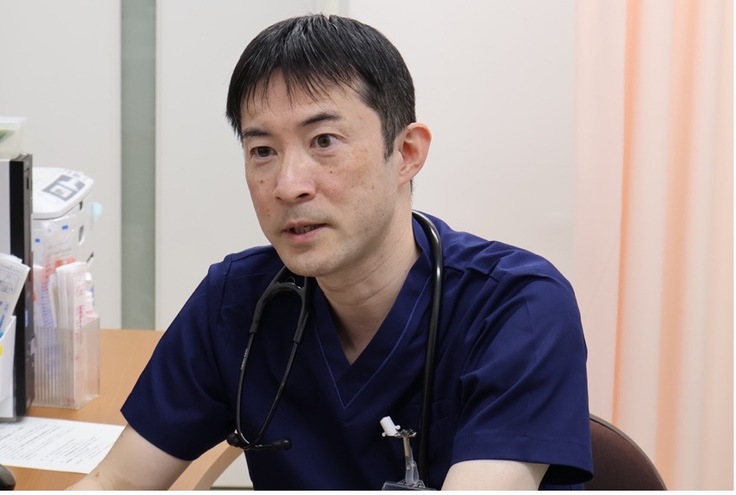

長崎大学病院高度救命救急センター

講師 井山慶大

迅速な院外対応から、

病院スタッフへのシームレスな対応を

長崎大学病院 高度救命救急センター・講師の井山慶大です。近年、人口の高齢化、疾患の多様化、そして治療の高度化に伴い、求められる救急医療のレベルも急速に高まって参りました。こうした背景の中で、私たちの使命は「重症救急疾患に対して24時間365日迅速で高度な救急医療を提供する」ことにあります。

COVID-19後、国内の救急車出動症例は増加の一途をたどっています*1。その要因として、日本では高齢者の増加で病気や転倒などの外傷そのものが増加していること、高齢夫婦世帯や単身者が増加しており社会的構造が変化していること、温暖化の影響で熱中症リスクがあがっていること、救急車の軽症利用が増加していることなど、様々があげられます。

救急車の出動件数が増加するということは、1件あたりの搬送までに要する時間を短縮する必要があります。特に急性心筋梗塞を始めとする急性冠症候群は、病院前から時間短縮にむけた取り組みが必要不可欠です。しかし現実には、病院収容までに要する時間も延伸してきているのが現状です。

*1 参考:消防庁、令和7年1月24日、「令和6年版 救急・救助の現況」の公表、https://www.fdma.go.jp/pressrelease/houdou/items/kyuuki0124.pdf

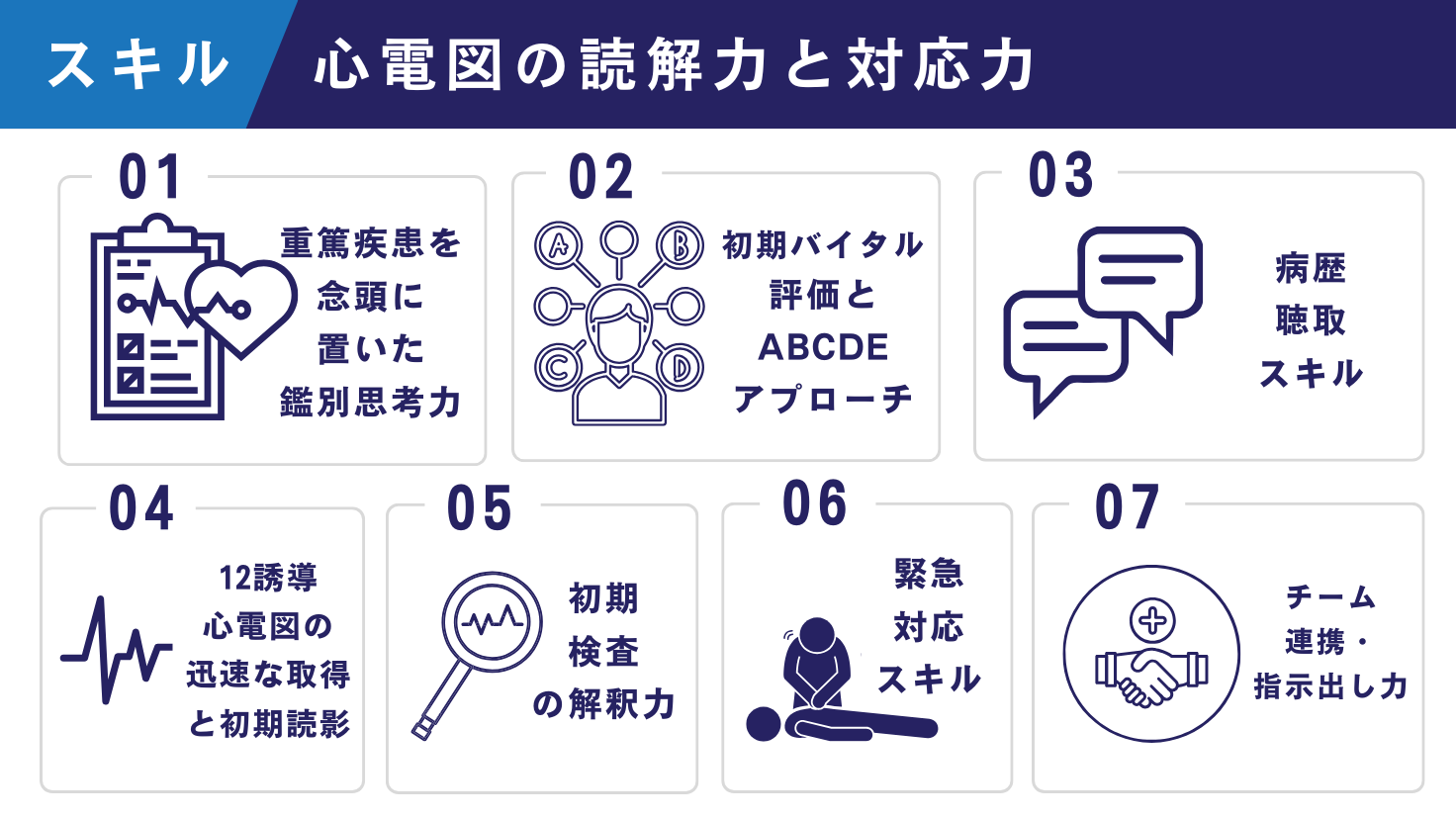

救急救命士には、まず現場の安全を確保し、すぐに傷病者の状態を見きわめる力が求められます。具体的には、「ABC(気道・呼吸・循環の確認)」やバイタルサイン(呼吸や血圧、脈などの基本的な身体の状態)をすばやくチェックし、病歴を聞き取ったり、体の様子をしっかり観察したうえで、どの病院へ運ぶかの判断を下す――こうした、初期対応のスキルがとても大切です。

中でも、胸痛を訴える人への対応では、命に関わるような重大な病気を早く見つけることが重要になります。たとえば:

① 急性冠症候群:心臓に酸素を送る血管が詰まり、心筋梗塞などを引き起こす状態

② 大動脈解離:体の中で一番太い血管(大動脈)の壁が裂ける、非常に危険な状態

③ 肺塞栓:肺の血管に血の塊(血栓)が詰まり、呼吸困難やショックを起こす状態

こうした致死的疾患をいち早く見分けることが求められます。

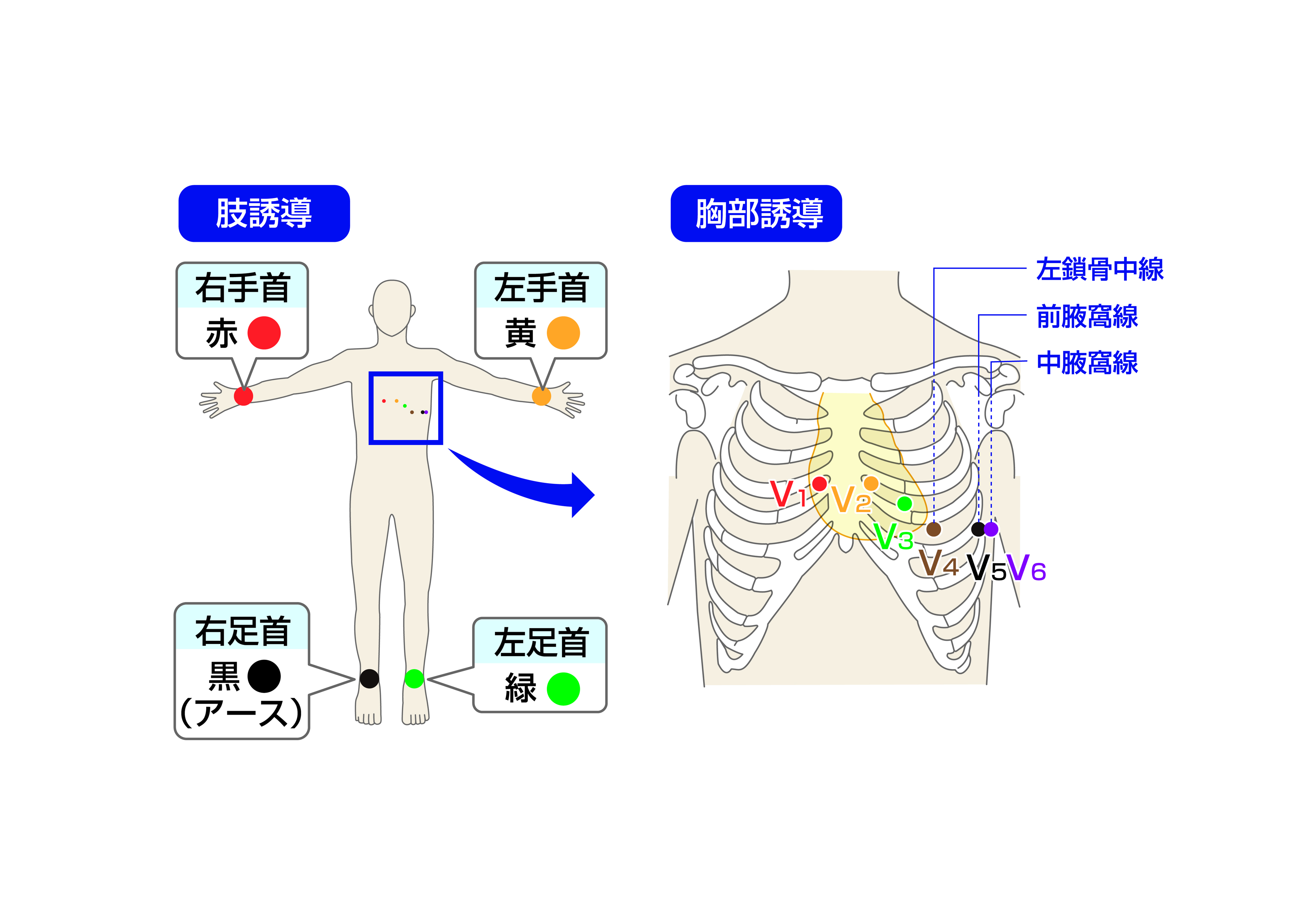

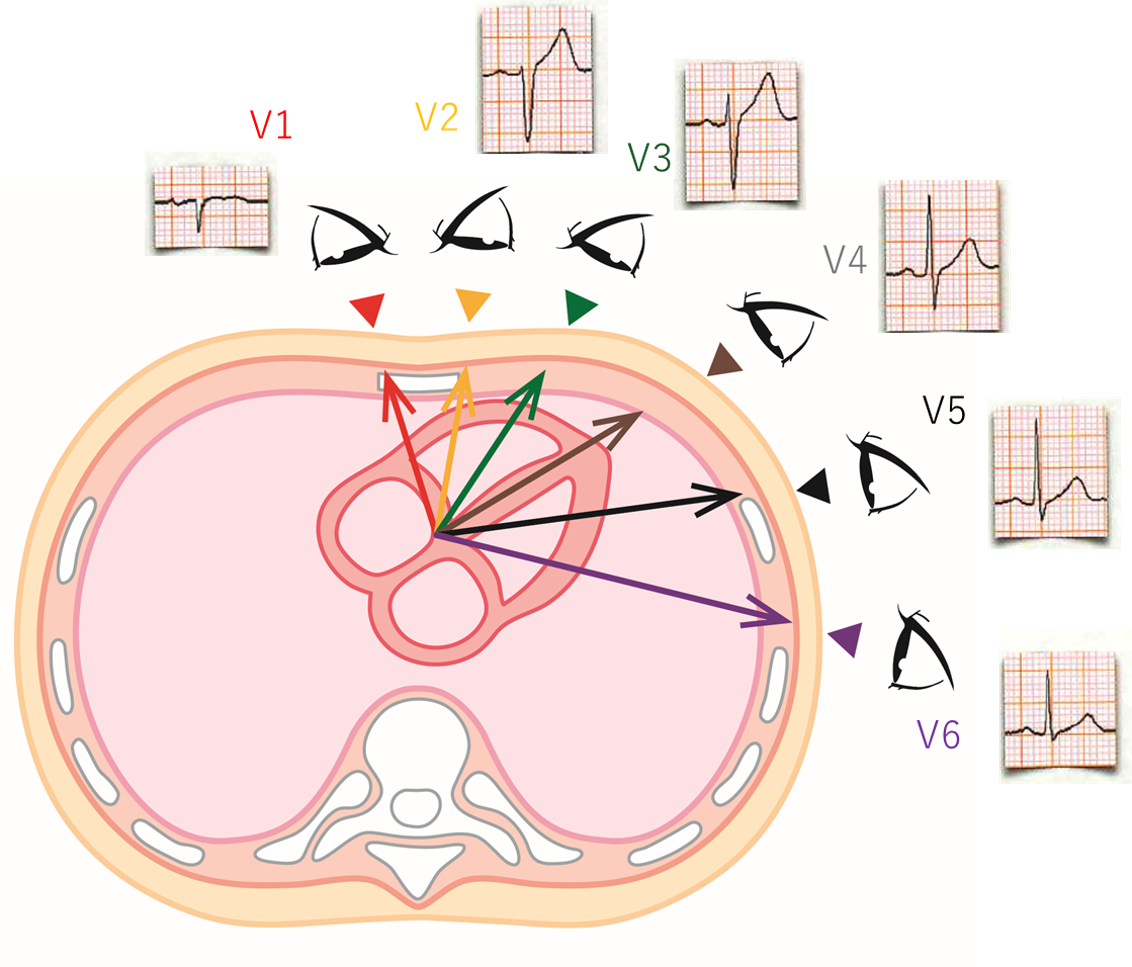

そのためには、発症のきっかけや痛みの特徴を丁寧に聞き取り、体全体の状態をよく観察することが大切です。そして「12誘導心電図」という詳しい心電図検査を早期に実施・判読することが不可欠です。

心電図は、心筋梗塞などの重篤な疾患の診断に非常に重要であり、適切な搬送先の選定や治療開始の迅速化に直結します。心電図を正しく読み取り、すぐに適切な対応をとる力は、救急現場で命を救ううえでとても重要なスキルといえます。

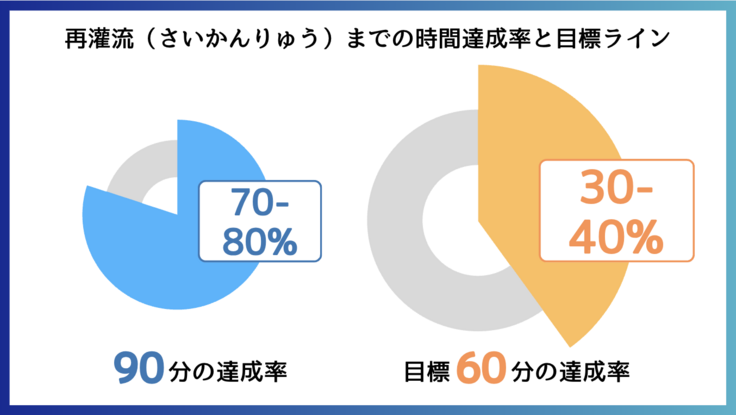

心筋梗塞の治療においては、病院到着から血流が途絶えていた状態から再び血流を回復させる(=再灌流・さいかんりゅう)までの時間が非常に重要です。ガイドラインでもその再灌流までの時間について言及されており、到着後90分以内は最低限達成すべきで、本来の目標は60分以内とされています。しかし、その60分以内の達成率は3-4割程度、90分以内の達成率も7-8割程度と、現時点でその目標時間達成は不十分といえる状況です。

生死を分ける心臓のサインを見逃さない

救急隊員に求められる初期対応力

私たちプロジェクトチームは、日本本土の西の果て・長崎から全国まで展開し、「急性冠症候群(ACS)*2対応の質を高める」ために活動する、救急医・循環器医・看護師・救急救命士などの専門スタッフが集まった多職種チームです。メンバーが力を合わせ、教育活動を通じて、命を救うスキルの向上を目指しています。

心臓の筋肉に酸素や栄養を送る冠動脈が突然詰まったり狭くなったりすることで、心筋梗塞や不安定狭心症などの重篤な症状を引き起こす疾患の総称です。迅速かつ適切な対応が、命を救う鍵となります。

急性冠症候群(ACS)かどうかの見極めは難しく、その判断が重要であることが、データからも明らかになっています。たとえば、長崎地域のデータでは、胸痛を訴えて救急搬送された584人のうち、実際にACSと診断されたのは151人でした。つまり、残りの433人(約74%)はACSではなかった*3ということになります。この433人については、必ずしも緊急の心臓カテーテル検査が可能な高度医療機関に搬送する必要はなかった可能性があり、搬送先の選定を適正化することが課題となります。

*3 2024年長崎大学病院高度救命救急センター調べ

特に、急性心筋梗塞のような重篤な胸痛患者さんに、最初に接触することが多いのが救急隊員です。急性心筋梗塞をはじめとする胸痛を伴う重篤な疾患は、まさに「時間との闘い」です。救命のカギは、病院に到着してからではなく、その前から始まっています。

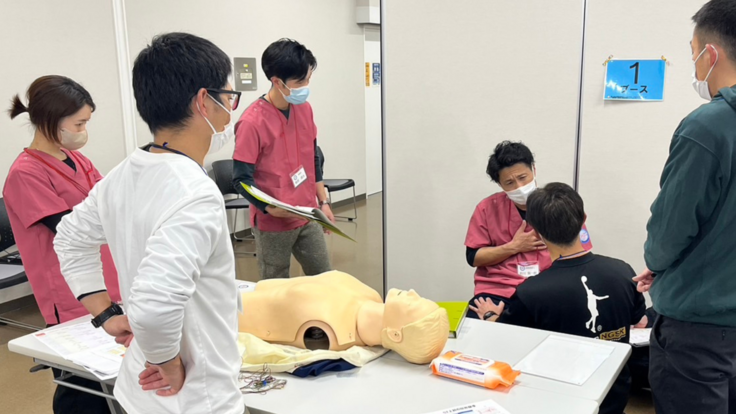

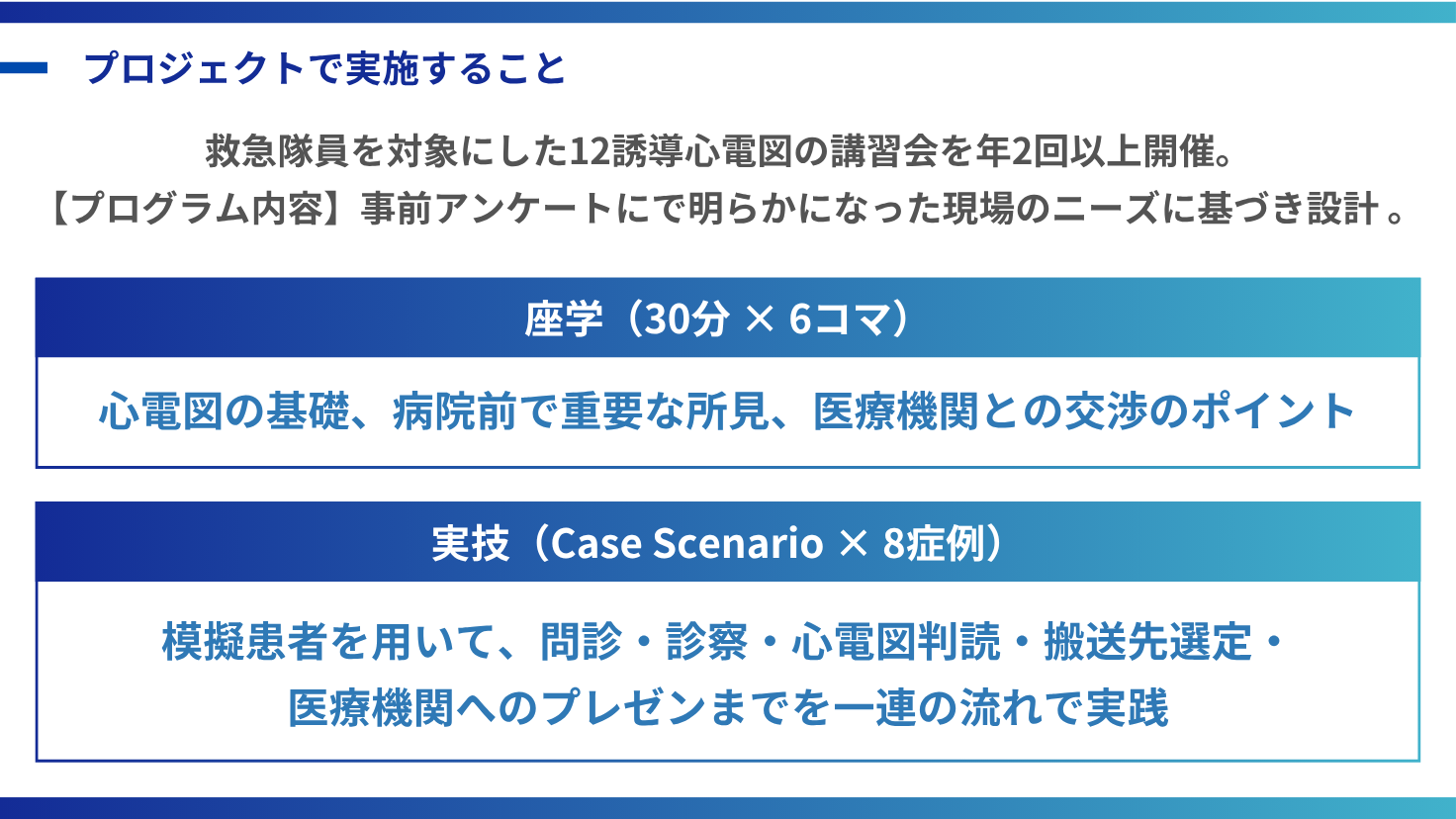

そうした救急隊員を対象に、私たちは講習会を行っています。この講習では、心臓の電気的な活動を12の方向から記録し、心筋梗塞などの異常を早期に見つけるための医療機器「12誘導心電図」の判読能力の向上を中心に取り組んでいます。

私たちは、こういった教育活動を通じて、初期対応から適切な病院選定まで、一貫した質の高い対応ができる救急体制の構築を目指しています。

講習から現場へ、現場から命へ

自信のなさを希望に変える学びの場

救急の現場で「12誘導心電図」を正しく記録・読影することは、非常に重要でありながら難易度の高い技術です。なぜなら、「時間との戦いの中で、高度な判断力と正確性が求められる」からです。体調の優れない患者さんに配慮しながら正しく電極を貼る技術、またそこから得た12誘導心電図の波形を正しく判読する能力が必要です。

12誘導心電図の判読は難しく能力が必要なため、これまでは病院に到着してから行っていました。しかし、心筋梗塞は時間が予後を左右します。そのため、救急救命士が12誘導心電図の判読能力を養うことで、救急救命士が出動現場で心電図の判読を行い、患者さんの生命予後改善につなげていく必要があります。私たちはその一環として救急救命士の心電図判読能力向上のため、講習会開催の活動をしています。

12誘導心電図の講習を通じて、多くの救急隊員が「自分の心電図の判読力が患者さんの予後に直結する」と感じている一方で、「自信がない」「独学では限界がある」との声が多数寄せられました。

12誘導心電図は10個の電極を手足と胸に装着します。

そして、その電極により12カ所から心臓を見た12個の波形が結果として得られます。その12の波形をみて、心拍数や正常な波形か否かを見極めていきます。医師や看護師でも見極めが難しいことも多々あり、救急救命士はそれを救急車内で行います。患者さんを搬送中であればプレッシャーもさらにかかります。

現在、日本蘇生協議会のガイドラインにおいても、救急救命士による病院前での心電図判読には一定の意義があるとされていますが、まだ推奨度は弱いままです。また、救急隊員向けに特化した心電図判読の講習会は、全国的にもほとんど実施されていないのが現状です。

そこで今回、私たちは、救急隊員に特化した心電図講習プログラムを構築し、その普及を通じて地域の胸痛傷病者の命を守ることを目的に、このプロジェクトを立ち上げました。

この講習会は、地域の消防局において、救命士再教育の日常的教育コースとしても認定を受けており、現場力の底上げに直結する内容となっています。

【講習会に参加した救急救命士の声】

命のタイムリミットを救えたのは、

「学び」の力でした。

ある日、救急搬送された一人の患者。搬送中、救命士が心電図に異常を発見――それは、以前私たちが開催した心電図講習会の学びが活かされた瞬間でした。その救命士は、現場で取得した心電図を即座に的確に判読し、病院へ向かう車内から医師へと報告。この早期対応が功を奏し、夜間でありましたが患者が病院に到着してからわずか36分で治療が完了。

これは、従来の流れでは考えられないほど迅速で、まさに「命をつないだ36分間」でした。この出来事は、私たちが行った講習会が、現場でこれほどの力を発揮することを証明してくれました。「知識」があれば救えた命があります。「学び」があれば間に合った命があります。どうか、命の現場で闘う救命士たちに、力を貸してください。学びの力で、一人でも多くの命を守るために。

全国規模の講習会へ

クラウドファンディングの必要性

病院で待っているだけの医療ではなく、病院に来るまでに何ができるのか、その判断が患者様の予後を大きく変えることにつながります。そのためには、知識を育てる必要があります。

自己資金で賄うには、移動費や運営費などでどうしても資金が足りませんでした。教育活動にはどうしてもお金がかかります。このプロジェクトに継続性をもたせるのであればなおさらです。将来的にも持続可能な講習プログラムとしていくためにも、まずは我々の活動をひろく全国でも知っていただく必要があります。そのため、きっかけとなる全国規模の講習会を開催するべく、クラウドファンディングの実施にいたりました。

寄附金の使途内訳について

運営主体

長崎大学病院 高度救命救急センター

必要となる資金

◼︎第一目標金額:450万円

二年間で、各地域の消防本部との連携を行いながら首都圏、関西、九州(予定)など地域を選定した上で、最低3回の救急隊員向け心電図講習会を実施。会場費、移動費、その他諸経費に充てさせていただきます。

※開催場所は予告なく変更させていただく場合がございます。

※プロジェクト成立後、天災等やむを得ない事情(緊急事態宣言などコロナウイルスによる影響を含む)によりイベントが開催できなかった場合、延期します

本プロジェクトの実施期間(予定)

2026年4月から2028年3月からまでの約2年間を予定。

※プロジェクトの進捗状況次第では、スケジュールが前後する可能性がございます。

大学病院から全国へと広がる、命の連携

救える命を確実に救うための、地域全体の循環づくり

高度救命救急センターには死に瀕した患者さんが日々搬送されてまいります。ベストを尽くしても現代の医学では乗り越えられない大きな壁が存在し、そのたびに医師としての無力さを感じさせられることも少なくありません。しかし、われわれには、大学病院の一員としてこの壁がどんなに高くてもそれも超えるべく挑戦し続ける義務があります。

この講習会を通じて、受講を修了した救急隊員が増えれば、地域全体で胸痛患者さんへの対応がスムーズになり、急性冠症候群(ACS)の患者さんの予後改善が期待できます。さらに、現在の現場では、「胸痛=心疾患」として心臓専門病院に搬送されるケースが多く、本来心疾患ではない患者さんが専門病院を占拠してしまい、本当に必要な患者さんが受け入れられないという深刻な問題もあります。

本講習会を修了した救急隊員が、「この胸痛は急性冠症候群(ACS)らしいのか、らしくないのか」を適切に判断できるようになれば、搬送先医療機関の適正化が進み、限られた医療資源を本当に必要とする人に届けることができます。このプロジェクトは、単なる教育活動にとどまらず、地域の命を守る「循環」を作り出すことを目指しています。どうか皆さまのご支援をお願いいたします。

実行メンバーの紹介

井山 慶大

長崎大学病院 高度救命救急センター/講師

私は循環器内科を専門とする救急医として、急性心筋梗塞をはじめ日々、重篤な疾患に対応しています。こうした疾患では、「時間」が予後を大きく左右します。中でも、心電図による早期診断と、速やかな専門医療機関への搬送が、救命と後遺症軽減の鍵を握っています。そのためには、救急の最前線に立つ救急救命士の方々が、心電図を的確に読み取り、重症度を判断できる力を持つことが不可欠です。

私はこれまで、現場で活躍する救急救命士の皆さんと多く接してきましたが、「学びたい」という熱意を持ちながら、体系的に学ぶ機会が限られている現状も目の当たりにしてきました。

今回、私たちは長崎県を中心に、救急救命士の皆さんを対象とした心電図の実践的な講習会を企画しました。この講習会が、各地域全体の心筋梗塞対応力を底上げし、1人でも多くの命を救うことにつながると信じています。その第一歩として、ぜひ皆さまのお力をお貸しください。ご支援どうぞよろしくお願いいたします。

赤司 良平

長崎大学病院 循環器内科/助教

私は心臓の病気を専門とする内科医として、心筋梗塞(しんきんこうそく)の治療を行っています。この治療では「カテーテル」という細い管を血管に通して、詰まった部分を広げる高度な医療を行います。この治療は一人の医師だけではできません。看護師さん、医療機器を扱う専門の技師さん、レントゲンを担当する技師さんなど、多くの医療スタッフが協力して行います。特に夜中に急に患者さんが運ばれてきたときには、自宅で待機しているスタッフが急いで病院に集まる必要があります。

私たちは数年前から長崎で心電図講習会を始めましたが、この取り組みの効果を実感した特に印象に残っているケースがあります。ある夜、心筋梗塞を起こした患者さんが救急車で運ばれてきました。

そのとき、私たちの講習を受けた救急隊員が、現場で心筋梗塞が疑われる症状と心電図の情報を病院に素早く伝えてくれたおかげで、必要なスタッフが早く集まり、命を救うことができました。これは一つの成功例ですが、こうした体制を整えることで、助かる命がもっと増えてほしいと強く願っています。

本田 智治

長崎大学病院 看護部 国際医療センター2 看護師/副師長

私は救急看護認定看護師として、2018年より急性心筋梗塞を発症した患者の予後改善を目指し、病院到着から治療開始までの時間(Door to Balloon Time:以下、DTBT)の短縮に向けて、医師や他職種と協働して取り組んできました。その結果、DTBTの短縮に寄与することができましたが、院内だけでの取り組みには限界があることを実感しました。

現在は、「発症から治療開始までの時間全体」が、心筋梗塞を起こした患者にとってDTBT以上に予後の改善に貢献することを踏まえ、救急救命士が心筋梗塞を迅速に見抜く力を高めるための研修を、実行メンバーとして企画しました。「心筋梗塞の患者さんが1秒でも早く治療を受けて元気になる姿を追い求める!」をモットーに、このプロジェクトに真摯に取り組んでまいります。ご支援ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

横山 誠

長崎大学病院 看護部 国際医療センター2 看護師/特定看護師

私は、長崎大学病院の救急外来で働く看護師です。日々、命の危機に直面する多くの患者さんが搬送されてきますが、その中で心筋梗塞の患者さんも多数搬送されてきます。

心筋梗塞は、心臓の血管が詰まり、心臓が止まってしまう病気で、発症から数分〜数十分で命を落とすこともあります。そのため、「発症から治療までの時間」をどれだけ短くできるかが、命を救う鍵になります。

当院では、2018年から病院に到着してから治療までの時間を短縮するための取り組みを行い、救急外来の流れを改善してきました。その結果、院内での対応はかなりスムーズになりました。しかし、それだけでは不十分なのです。

本当に命を救うためには、「発症から治療まで」の全体の時間を短縮することが必要です。つまり、患者さんが救急車で運ばれてくる前の“現場”での対応が非常に重要なのです。

そこで私たちは、救急隊員(救命士)を対象とした心電図の読み方に関する講習会を開催してきました。救急隊員が現場で心筋梗塞を正しく判断し、適切な病院に迅速に搬送することで命が救える可能性が格段に高まります。受講した救急隊員からは、「現場での判断に自信がついた」など現場力の底上げにつながっていると実感しています。

しかし、継続には課題もあります。特に遠方に出向いて講習会の開催を行う際には、移動費など活動にかかる費用の負担が大きく、このままでは継続が難しい状況です。この活動は、誰かの大切な人の命を救うための取り組みです。自分や家族、友人が突然倒れるかもしれません。現場での的確な判断とスムーズな搬送が病院での治療の成否を大きく左右します。

どうか、こうした取り組みの継続のため、皆さまのお力をお貸しください。ご支援とともに、この活動を多くの方に広めていただけましたら幸いです。

応援コメントの紹介

前村 浩二 先生

長崎大学病院 / 循環器内科 教授

急性心筋梗塞は心臓に血液を送っている冠動脈がつまって心臓の筋肉に血液が行かなくなり、死に至ることもある重篤な病気です。いかに早くつまった血管の血流を再開できるかが、生存率や後遺症に影響します。胸痛は様々な原因で起こりますので、接触した救急隊員が急性心筋梗塞を疑うことが、適切な病院に速く搬送するために重要です。胸痛患者さんに最初に接触する救急隊員に向けて教育を行うための今回クラウドファンディングに御支援をいただくことで、多くの心筋梗塞患者が助かると期待されます。ご支援のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

早川 航一 先生

長崎みなとメディカルセンター / 救命救急センター長

かねてより救急医療の世界では“Right patients, Right time, Right place”という3つのRが重要であるとされてきました。現在、我が国では高齢化の影響で救急搬送件数は増加の一途を辿っておりますが、医師の働き方改革等の影響があり、救急医療提供体制が危ぶまれ、3つのRが脅かされようとしています。そのようななか、救急救命士の心電図判読能力の向上を図る本プロジェクトの全国展開はまさに救急医療提供体制の充実・効率化に繋がり、大きく国民の健康に資するものであると確信しております。皆様のご支援を心よりお待ちしております。

平尾 朋仁 先生

佐世保市総合医療センター / 救命救急センター長

急性心筋梗塞をはじめとする急性冠症候群、さらには重篤な不整脈や急性大動脈解離などの心血管疾患は、一秒でも速く適切な医療機関へ搬送される必要があります。突然の胸痛や失神、ショック、心肺停止…そのような緊迫した救急の現場で、いつも最前線に立って患者さんに向き合うのが救急救命士です。

心血管疾患を迅速に診断する有用なツールである「12誘導心電図」はいまや病院だけではなく、救急車の中でも記録することができるようになりました。救急救命士はその12誘導心電図を迅速・正確に記録し判読するスキルが求められていますが、そこには”命に直結する”高度な知識と判断力が必要であり、救急救命士にとって大きなプレッシャーとなっているのも事実です。そんな彼らの不安を自信に変えるべく誕生したのが、この「病院前12誘導心電図判読講習会」となります。

本講習会は、当院でもおよそ年1回のペースで開催され毎回私も見学しておりますが、講義やシミュレーションの内容が充実していることはもちろん、医師・看護師・救急救命士からなる多彩な講師陣が豊富な経験談を交えながら活き活きと指導されており、受講生もまた本当に楽しそうに学んでいる姿が印象的です。そして、もっと深く学びたい、はやく実際の患者さんに対応してみたい、という気持ちを高めてくれるワクワクがつまった講習会なのです。

この魅力あふれる長崎発の心電図講習会を、これからさらに広く全国の救急救命士の方々へお届けし、心血管疾患の患者さんを1人でも多く救うことが出来るよう、みなさまの温かいご支援をどうぞよろしくお願いいたします。

ご寄附をいただいた方への優遇措置について

国立大学法人長崎大学(長崎大学西遊基金)へのご寄附に対しましては、税制上の優遇措置が適用されます。本学が発行する「寄附金領収書」を添えて確定申告を行うことにより、税制上の優遇措置を受けることができます。

寄附金領収書の発行日とお手元に郵送される予定月

寄附金領収書の発行日は、原則として本クラウドファンディングの募集終了日(2025年10月30日)以降、READYFOR株式会社より長崎大学に寄附金が入金されたのを確認後、2025年12月10日頃の日付で発行されます。郵送しお手元に届くのは、2026年1月末頃を予定しております。

【個人からのご寄附】

①所得税の寄附金控除

所得控除制度

(寄附金額 - 2,000円)を課税所得金額から控除

※控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の40%が上限となります。

②個人住民税(県民税・市町民税)の寄附金税額控除

お住まいの都道府県・市区町村が、条例により長崎大学を寄附金控除の対象法人として指定している場合、個人住民税の寄附金控除(税額控除)の対象となります。

個人住民税税額控除

個人県民税 (寄附金額 - 2,000円)× 4%を住民税額から控除

個人市町民税 (寄附金額 - 2,000円)× 6%を住民税額から控除

※控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の30%が上限となります。

【法人からのご寄附】

法人税法第37条第3項第2号により全額損金として算入できます。

免責事項等

▽ご寄附の前に、利用規約を必ずご一読ください。

▽ご寄附確定後の返金やキャンセルは、ご対応致しかねますので、何卒ご了承ください。

▽寄附金領収書の名義・発送先は、原則としてご支援時に入力したお届け先の宛名と住所となります。クラウドファンディング達成後(ご寄附確定後)は、ご寄附時にご回答いただく寄附方法・住所・宛名・電話番号・質問項目等への回答内容はご支援確定後、変更できませんのでご注意ください。達成後は個別にご連絡いただかない限り、原則としてご寄附時に入力いただいた宛名と住所に寄附金領収書をお送りさせていただくことになりますのでお間違いのないようご注意ください。(クラウドファンディング達成前の変更方法はこちらをご覧ください。)

▽ご寄附完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合がございます。あらかじめご承知おきください。

▽日本国外からのご寄附につきましては、寄附金控除の対象外です。寄附金領収書は発行はできませんのでご注意ください。

▽ギフトの海外発送はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

▽本プロジェクトのギフトのうち、【お名前掲載】に関するギフトの条件詳細については、リンク先の「別添 支援契約について」の中にある「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

▽ご寄附に関するご質問はこちらをご覧ください。

- プロジェクト実行責任者:

- 井山 慶大(国立大学法人長崎大学病院高度救命救急センター)

- プロジェクト実施完了日:

- 2028年3月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

二年間で、各地域の消防本部との連携を行いながら首都圏、関西、九州(予定)など地域を選定した上で、最低3回の救急隊員向け心電図講習会を実施。会場費、移動費、その他諸経費に充てさせていただきます。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

ギフト

5,000円+システム利用料

5千円コース

●寄附金領収書

●お礼のメール

●長崎大学西遊基金HPへのお名前掲載(ご希望制)

※寄附金領収書はご寄附時に入力いただいたご住所・お宛名に送付いたします。

※寄附金領収書は、2025年12月10日頃の日付で発行されます。郵送しお手元に届くのは、2026年1月末頃を予定しております。

※その他、長崎大学西遊基金への累計額に応じた謝意がございます。詳しくは以下HPをご覧ください。https://www.nukikin.jimu.nagasaki-u.ac.jp/special/

- 申込数

- 75

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年1月

10,000円+システム利用料

1万円コース

●寄附金領収書

●お礼のメール

●長崎大学西遊基金HPへのお名前掲載(ご希望制)

※寄附金領収書はご寄附時に入力いただいたご住所・お宛名に送付いたします。

※寄附金領収書は、2025年12月10日頃の日付で発行されます。郵送しお手元に届くのは、2026年1月末頃を予定しております。

※その他、長崎大学西遊基金への累計額に応じた謝意がございます。詳しくは以下HPをご覧ください。https://www.nukikin.jimu.nagasaki-u.ac.jp/special/

- 申込数

- 81

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年1月

5,000円+システム利用料

5千円コース

●寄附金領収書

●お礼のメール

●長崎大学西遊基金HPへのお名前掲載(ご希望制)

※寄附金領収書はご寄附時に入力いただいたご住所・お宛名に送付いたします。

※寄附金領収書は、2025年12月10日頃の日付で発行されます。郵送しお手元に届くのは、2026年1月末頃を予定しております。

※その他、長崎大学西遊基金への累計額に応じた謝意がございます。詳しくは以下HPをご覧ください。https://www.nukikin.jimu.nagasaki-u.ac.jp/special/

- 申込数

- 75

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年1月

10,000円+システム利用料

1万円コース

●寄附金領収書

●お礼のメール

●長崎大学西遊基金HPへのお名前掲載(ご希望制)

※寄附金領収書はご寄附時に入力いただいたご住所・お宛名に送付いたします。

※寄附金領収書は、2025年12月10日頃の日付で発行されます。郵送しお手元に届くのは、2026年1月末頃を予定しております。

※その他、長崎大学西遊基金への累計額に応じた謝意がございます。詳しくは以下HPをご覧ください。https://www.nukikin.jimu.nagasaki-u.ac.jp/special/

- 申込数

- 81

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年1月