寄付総額

目標金額 30,000,000円

- 寄付者

- 890人

- 募集終了日

- 2025年8月29日

物価高でごはん食べられない若者に今すぐ食糧を|緊急支援2025冬

#子ども・教育

- 現在

- 11,484,000円

- 寄付者

- 306人

- 残り

- 30日

国立科学博物館マンスリーサポーター|地球の宝を守りつづける

#子ども・教育

- 総計

- 679人

地域に息づく宝を次世代へ!鞆淵八幡神社の修復にご協力ください

#地域文化

- 現在

- 3,705,000円

- 支援者

- 205人

- 残り

- 23日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,265,000円

- 寄付者

- 2,838人

- 残り

- 30日

緊急支援|フィリピン地震へのご支援を

#国際協力

- 現在

- 1,628,000円

- 寄付者

- 222人

- 残り

- 11日

ドクタージェット、ついに全国の空へ。医療現場での普及活動にご支援を

#子ども・教育

- 総計

- 92人

済生会川口乳児院|子どもたちに安心と愛を。46年ぶり施設建て替えへ

#子ども・教育

- 現在

- 13,229,000円

- 寄付者

- 668人

- 残り

- 23日

プロジェクト本文

無医島の人々に医療の光を

海をわたる病院「済生丸」

瀬戸内海には700余りの島が点在しています。国内唯一の診療船*「済生丸」が活動している岡山、広島、香川、愛媛県には有人島が84島あり、そのうち医療機関のある島は39島で、充実した医療を受けられる島はわずかとなります。そのため、病気の発見や治療が遅れる人も多いのです。

済生丸は、これまで半世紀を超える長きにわたり、瀬戸内海の約60の島々を巡回し、島嶼(とうしょ)部の方々の診療・検診を行い「海をわたる病院」として親しまれてきました。これまでの総航走距離は918,883.66㎞(地球約23周分)、受診延人員は627,441人にもおよびます。

しかし現在、診療に不可欠なX線機器の老朽化が進み、2025年12月までに機器を更新しなければなりません。正確な診断を維持し、離島の人々に適切な医療を提供し続けるために、今回、機器更新の実現を目指してクラウドファンディングに挑戦します。

離島の人々が安心して暮らせる医療環境を守りたい──。医療機器の更新とサービスの強化により、さらに多くの島民の方々に必要な医療を提供し続けるために、皆さまの温かいご支援をどうかよろしくお願いします。

* 定期的に巡回診療を行う船として国内唯一の診療船「済生丸」

| 目次 | |

| 01:済生丸とは -軌跡と今- | 06:プロジェクトにかける想い |

| 02:済生丸の使命 | 07:メンバーからのメッセージ |

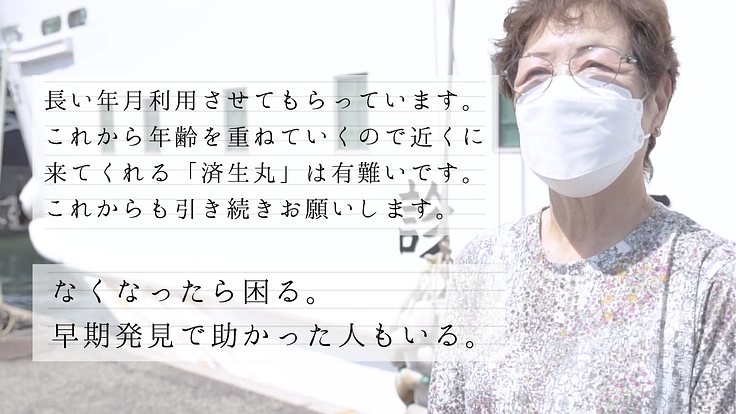

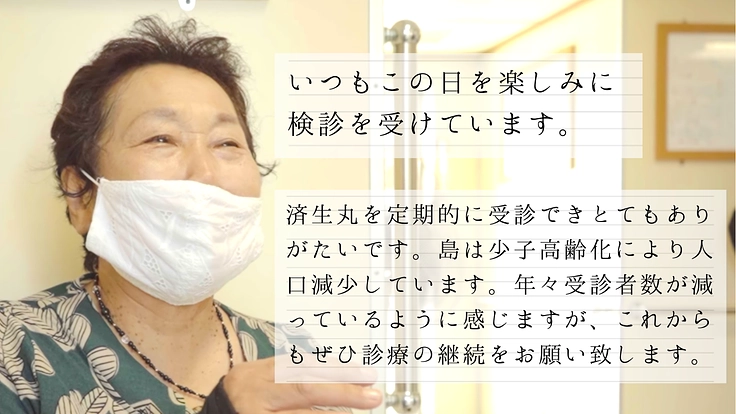

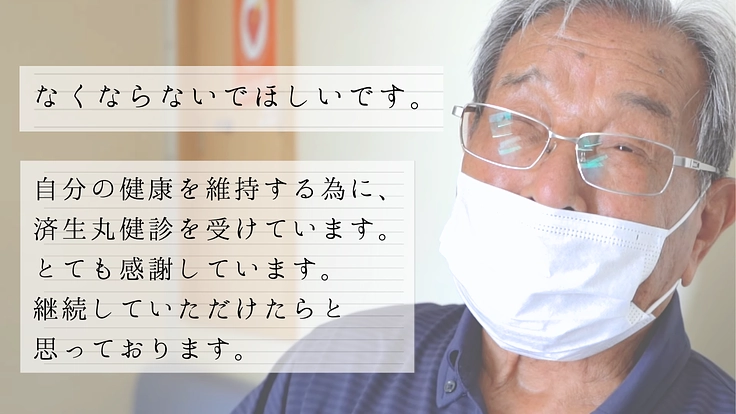

| 03:島民の声 | 08:応援メッセージ |

| 04:済生丸の広がる役割 | 09:税制上の優遇措置 |

| 05:皆様のご支援でしたいこと | 10:ご留意事項 |

医療を乗せて走る船

60余年の軌跡といま

済生丸の歴史は1961年(昭和36年)、初代となる「一世号」の就航から始まりました。当時の岡山済生会(総合)病院 院長の大和人士先生の発案により、医療環境が十分でない離島の人々が安心して暮らせるよう、診療活動が展開されました。その根底には、「治療から予防へ」という理念があり、島の医療を実践することで、予防医学の普及を目指すという強い信念が込められていました。

船の歴史は改造一世号、二世号、三世号と続き、2014年(平成26年)に就航した四世号(現船)は、国と関連4県の支援を受けて完成しました。済生会創立100周年に建造を決定したことから通称「済生丸100」とも呼ばれています。

船体構造は、これまでの運航で蓄積したノウハウを生かすため三世号を基本とした設計で、全長33メートル、型幅7メートル、満載喫水2メートル、総トン数180トン、航海速力は12.3ノット。

瀬戸内海における医療の発展を目指し、済生丸は就航以来、「自らの健康は自ら守る」という予防医学の理念を掲げてきました。地域の保健活動を充実させるとともに、医療や福祉の向上に貢献することを使命とし、一年間を通して定期的に、四県の瀬戸内海の島々を巡回しながら診療を続けています。

船内の通路を車いすが通れるように広くし、エレベーターを設置するなどバリアフリー化。そのほか、X線装置をすべてデジタル化し、新たに乳房撮影装置を導入するなど、中規模病院並みの診療機能を備えています。また、船体、機関および電気の各部門にわたり装備の充実も図られています。

現在、瀬戸内海巡回診療事業(以下、済生丸事業)は、四県の済生会支部が共同で運営しており、関係自治体や住民の要望も踏まえて年度開始前に年間計画を立て、約10日ごとに各県を巡回しています。

航行する距離などにもよりますが、おおむね早朝に停泊港を出発し、島に到着します。午前中に診療・検診を行い、終了後、停泊港に向けて出発し、昼過ぎから夕方には帰港するというスケジュールです。行き先によって宿泊を要することもあります。

限られた医療の中で暮らす

島民の命を守るために

済生丸の運航・管理体制は、船長以下5名の船員があたっています。診療・検診には、関係四県にある済生会の8つの病院からスタッフが持ち回りで乗り込み活動しています。スタッフは診療・検診の内容によって4~12名程度、職種は医師・薬剤師・保健師・看護師・放射線技師・臨床検査技師・理学療法士・栄養士・MSW(医療ソーシャルワーカー)・事務職員と多岐にわたります。

済生丸では、船内に備えられた医療機器を活用した診療や検診を行うだけでなく、公民館などの地域施設を利用した健康教室や栄養相談等も開かれています。島民の方々が積極的に参加し、健康維持への関心を深めています。

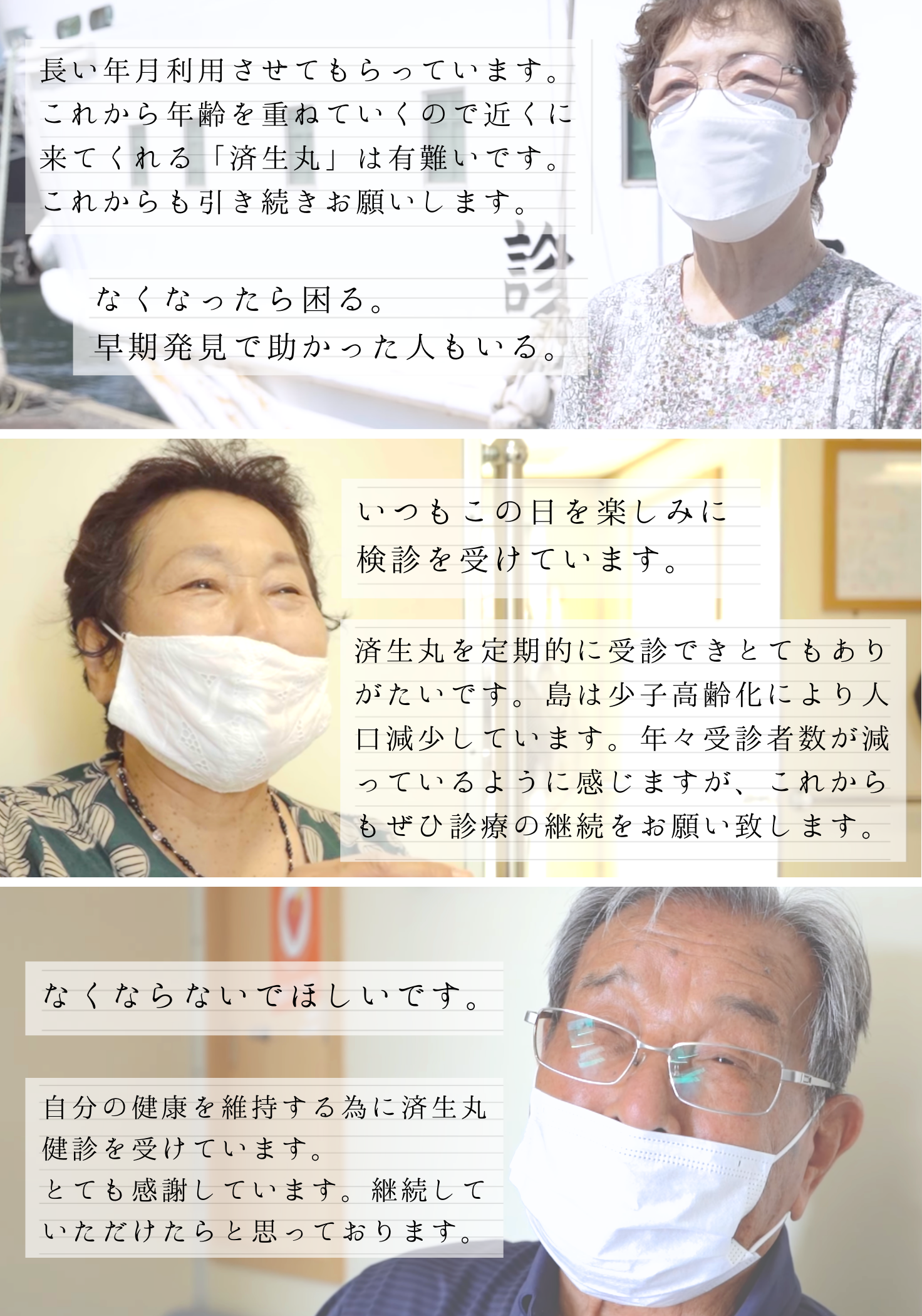

それだけでなく、済生丸は 島々の人々が集い、語らい、支え合う場でもあります。診療の合間に交わされる何気ない会話、検診の帰り道に生まれる温かな笑顔。この船が訪れる日は、単なる診療の日ではなく、 暮らしに根ざした文化のひとつとなっています。医療を通じてつながる絆、励まし合う心の交流が、済生丸を「人と人を結ぶ船」としても機能させているのです。

この島で生きていきたい。

健康な命をつなぐ「予防医学」

この済生丸事業は、へき地医療としてそれぞれの県の医療計画にも組み込まれ、県市町行政と協働した事業となっています。現在、船内には心電図などの生理検査、超音波検査装置、単純X線、透視装置などの医療機器が装備され、乳がんや胃がん、肺がん、子宮がんなどのがん検診も実施しています。

済生丸では「基本方針」のはじめに「島の特性を考慮した予防医学を重視し、島民が『自分の体は自分で守る』ことを支援します」と掲げています。

済生丸が予防医学を重視するのには理由があります。年間に1つの港に訪問できるのは、少ない島で1回、多くても4回程度です。天候不順等で出航できない日もあります。そうした状況では対症療法的な治療はできません。そこで済生丸では当初から「治療医学から予防医学」という方針で診療・検診を行ってきました。

島に暮らす方々は、身近に医療機関がないため、都市部と比べて受診率が著しく低いのが現状です。その結果、病気を自覚せずに放置してしまったり、症状があっても受診をためらったりするケースが多く、未診断のまま進行する疾患が少なくありませんでした。

そうした中で、済生丸の検診で早期のがんが発見され、早期治療へつながり、今も島で元気に暮らしている島民の方も少なくありません。

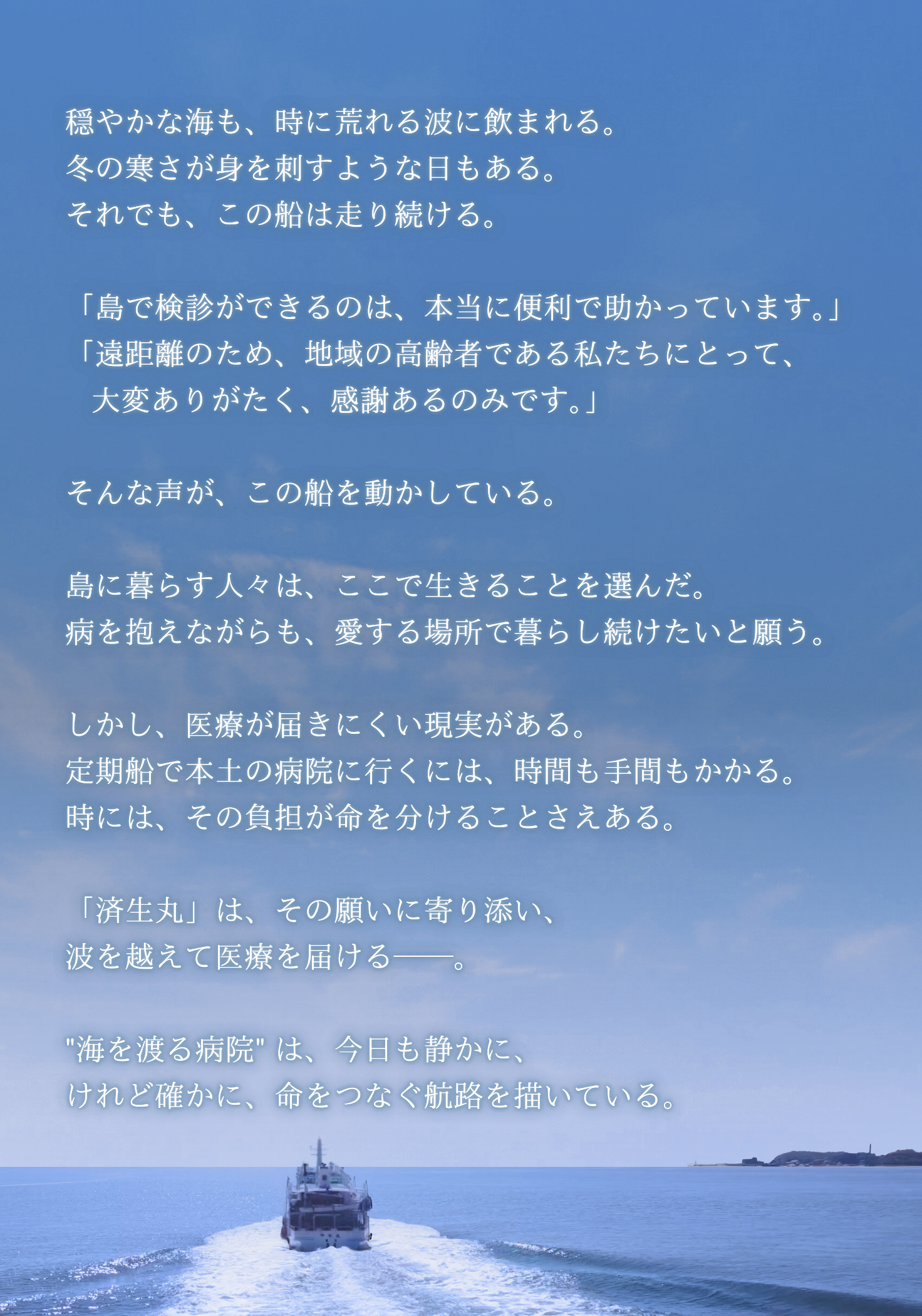

島の人々は、「この島で暮らし続けたい」「ここで生きていきたい」という強い思いを抱き、互いに支え合いながら生活しています。しかし、病気になった際に自由に医療機関を選ぶことは難しく、適切な診療を受ける機会が限られています。

済生丸は、こうした離島の医療環境を支えるために、病気の予防を重視した医療活動を実践し、60年以上にわたり無医島の人々の健康を守ってきました。人口減少とともに医療体制の縮小が進む中、不安を抱える高齢者にとって、済生丸はまさに「命をつなぐ船」となっています。

診療、災害支援、そして学びの場へ。

済生丸がつなぐ医療の未来。

感染症流行下での診療活動

2019年末から新型コロナウイルス感染症の流行により、済生丸の運航も大きな影響を受けました。外出自粛や感染拡大への懸念から健康診断の受診率が大幅に低下し、病気の早期発見の機会が減少しました。さらに、船員やスタッフの感染により診療が一時的に困難になるケースも発生しました。

コロナ禍で医療アクセスが制限される中、この取り組みの重要性を改めて再認識する機会となりました。現在、感染状況は落ち着きつつありますが、定期検診の必要性は変わりません。離島では医療機関が限られており、済生丸が提供する健康診断や医療支援は、住民にとって欠かせない存在となっています。今後も、こうした地域の医療環境を支え続けるために運航を継続し、住民の健康を守ってまいります。

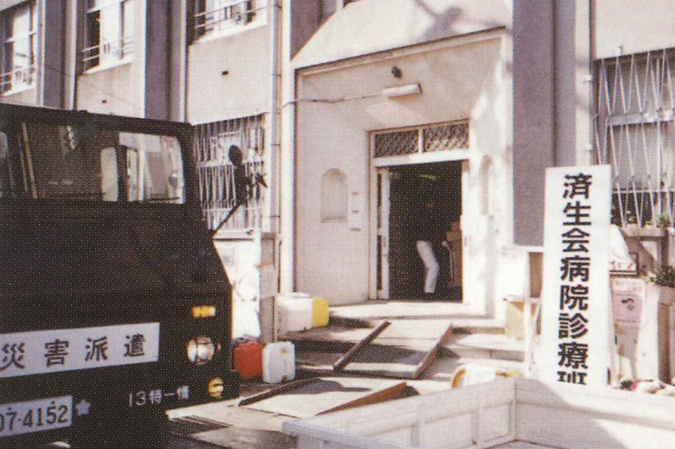

災害時の支援活動

済生丸は地域社会にとどまらず、広く社会全体への貢献を目指しています。災害時には可能な限りの支援を行い、阪神・淡路大震災では岡山県の要請により派遣され、41日間にわたり医療支援を実施しました。当初は緊急援助物資を運びながら、岡山と神戸をピストン運航し、済生丸班として延べ108人、済生会全体では275人のスタッフが支援に従事しました。

日本は地震や台風など自然災害のリスクが高く、今後も大規模災害の発生が予測されています。さらに、今後30年以内には首都直下地震や南海トラフ巨大地震が発生する可能性が高いと指摘されています。こうした状況に対応するため、済生丸は日本唯一の診療船として、災害時の救援活動の重要な役割を担い続けます。

医療人材の育成

済生丸は、ただの診療船ではありません。医療の未来を担う人々が、予防医学やへき地医療の本質を学ぶ「生きた研修の場」としての役割も果たしています。

この船には、患者を診るだけでなく、島の暮らしに根ざした医療の在り方を肌で感じ、学ぶ機会があります。医師や看護師、医療従事者たちが、地域医療の最前線で知識を深め、心を通わせる──。済生丸は、そうした経験を積むための特別な場でもあるのです。

穏やかな波に抱かれ、瀬戸内海の島々で紡がれてきた「文化」とともに、済生丸は息づいてきました。平時は命を守る診療の場として、災害時にはいち早く駆けつける救いの船として、そして未来の医療人を育む学びの場として――。

医療が届きにくい島の人々にとって、済生丸は単なる船ではありません。それは、安心を届ける約束であり、未来へと続く架け橋。必要とする声がある限り、この船は止まることなく、命を支え続けるのです。

X線機器の更新へ

多くの命を救うためにお力が必要です

現在、済生丸の診療に不可欠なX線機器の老朽化が進んでおり、2025年12月までに更新が求められています。精度の高い診断を維持し、離島の住民に適切な医療を提供し続けるためには、機器更新が不可欠です。しかしながら、近年、島嶼部の急速な高齢化が進み、診療を必要とする住民の割合が増えている一方で、済生丸を共同運営する岡山・広島・香川・愛媛の各県済生会の財政負担が重くなっており、今後もその負担は増していく見込みです。

瀬戸内海の離島では、医師の訪問や医療機器の導入が難しく、必要な医療を受けることができない住民が多くいます。また、本土での診察を希望する場合、移動に丸一日を要することもあり、さらに宿泊が必要となるケースも少なくありません。その結果、経済的・時間的な制約によって受診を諦めざるを得ない状況が生まれています。

超高齢化社会を迎えた島嶼部では、済生丸の役割がますます重要になっている一方で、受診者の減少に加え、船の燃料費や定期検査費用の増加、係留場所の確保、老朽化する設備の維持・管理といった課題が重なり、運航の継続がこのままでは困難になりつつあります。

X線機器等を更新し、これまでと同様に、医療施設が遠くにある瀬戸内海島嶼部の住民の命と健康を守り続けたい──。

この使命を果たし続けるためには、皆様からのご支援が必要です。機器の更新により、より正確な診断と充実した医療サービスを提供し、島民が住み慣れた島で安心して暮らせる環境を維持することができます。皆様からのご支援は、離島の住民にとって安心した暮らしを支える大きな力となります。どうか、巡回診療船「済生丸」のプロジェクトへ、ご協力をお願いいたします。

プロジェクト概要と寄付金の使途内訳について

運営主体

岡山県済生会 瀬戸内海巡回診療事業推進事務所

寄付金の使途(内訳概算)

医療機器の更新のために、以下の費用が必要となり、本クラウドファンディングでは総額の一部の費用(第一目標として3,000万円)を募らせていただきます。

X線の検査には胃・胸・乳房とあり、肺がん検診が主となる胸の検査は、受診に来られる島民の方が多く一日を設けて行っており、島民の健康を守るために必要不可欠です。

(以下、内訳 ※予定)

| ・胃部X線TVシステム | 28,600,000円 |

| ・胸部集検用X線装置 | 6,875,000円 |

| ・乳房用X線撮影装置 | 14,971,000円 |

| ・FPDシステム | 17,902,500円 |

| ・船体切断・復旧工事 | 8,338,000円 |

| ・鉛防護等工事 | 9,962,700円 |

| 合計 | 86,649,200円 |

本プロジェクトの実施スケジュール(予定)

2025年11月下旬:着工

2025年12月下旬:完成予定

2026年1月:巡回診療再開

※機器更新の進捗状況次第では、スケジュールが前後する可能性がございます。

※本プロジェクトは、期日までに集まった寄付金額に関わらず、当初予定していた規模のプロジェクトを実施します。

誰 ひとり取り残さない

済生丸が届ける希望の航海

瀬戸内海島嶼部をめぐる生活環境は大きく変貌を遂げてきました。架橋による本土とのアクセスの改善などプラスの変化もありますが、依然として交通や医療・福祉をはじめとする住民生活の基礎となる分野においては本土との格差が見られます。

このような環境の中、島嶼部の方々は「住み慣れた島でできるだけ長く暮らしたい」と互いに助け合いながら生活しています。私たちは、その思いを支えるため、身体機能の維持を目的とした介護予防事業や、がん・生活習慣病の予防と早期発見に積極的に取り組み、高齢の方々が安心して暮らし続けられるよう支援していきます。

単なる医療提供を超えて、地域社会全体の健康と福祉の向上を目指し、社会的に弱い立場にある人々も誰一人取り残さず、すべての人が地域社会に参加し、ともに生きていくという考えのもと、引き続き島嶼部への社会貢献活動を推進していきます。

病、老い、障害、境遇……悩むすべてのいのちの虹になりたい。私たちはそう願って、済生会の理念に則り、いのちに寄り添い続けます。

私たちは、より多くの方々に済生丸の役割を知っていただき、支援の輪を広げながら、「すべての人が安心して医療を受けられる社会」の実現に向けて全力で取り組んでいきます。皆様のご支援を心よりお願い申し上げます。

済生丸の歴史

▼画像をスクロールしてご覧いただけます。

実行メンバーの紹介

仁熊健文

瀬戸内海巡回診療事業 運営委員長

岡山済生会総合病院 院長

離島に医療を届け続けるために

海をわたる病院「済生丸」は現在苦境に立たされています。

事業継続に必須であるX線機器更新には8,500万円を超える多額の費用が必要ですが、その財源が不足しています。

「海を渡る病院」とも言われる済生丸は、瀬戸内海の島々をわたり検診を行うことにより島民の健康を守る「診療船」です。済生丸が巡回する多くの島では診療所がありません。診療所があっても医師は常駐しておらず、診療日数や時間も制限されている島がほとんどです。超高齢化問題を抱えている島嶼部の方々にとって、済生丸の検診の重要性は年々増しています。

済生丸を運営する瀬戸内海巡回診療事業は営利目的ではありません。この事業の原点は、すべての“いのち”を分け隔てなく“医療”で救ってきた済生会の歴史にあります。離島であろうと、誰もが社会の一員として参加し、ともに生きる地域づくりに貢献することこそが、四県済生会支部の目指すところです。

しかし、昨今の急激な物価高騰の煽りもある中で、事業負担は増し続けており、済生丸は現在、国や県の補助金を頼りになんとか運営が続けられている状況です。

済生丸を共同運営している岡山・広島・香川・愛媛の四県済生会支部では経費の捻出に非常に苦慮しています。X線機器更新には財政的支援が必須であり、このたびクラウドファンディングを行い、皆様にご支援をお願いすることとなりました。

「無医島の人々に医療の光を」という故大和人士院長(岡山済生会)の想いを受け継ぎ、60年以上続いた歴史ある事業が、今、世界的価格高騰の波にのまれ途絶えようとしています。

穏やかな海に囲まれた瀬戸内の島々で、病気の早期発見・早期治療の環境を整え、島民が安心して暮らせる社会の実現に、ぜひお力添えください。

済生丸船員からのメッセージ

四代目となる済生丸は就航から12年を迎え、私達乗組員は安全第一を念頭に日々運航するなか、訪れた島々で受診者様の方々から「定期船などで本土の病院へ行くには時間や手間がかかり負担が大きい。その様な中、訪島してくれ病気などを初期の段階で見つけてくれた。頼りにしているよ。ありがとう。」などの言葉をかけて頂いた時は、診療スタッフの方達が受診者様を思い、寄り添った細やかな活動の表れと感じ、乗組員として運航することで一助を担えた事は感慨深いものがあります。

乗組員は受診者様の安全通路等の確保目的で船の舷門にて乗下船のご案内やアテンドをしています。その際に世間話などで何か気を休めてもらえればとの思いで島の方々へ話しかけ、人生の大先輩から島をはじめとした地域等の変遷話しを伺い、生き生きされている姿を見て、予防医学の重要性を感じております。

山本和秀

岡山県済生会 支部長

済生丸巡回診療事業は済生会創立50周年事業として昭和37年より発足し、瀬戸内海島嶼部の住民の健康と生命を守る一助として貢献しています。この間、地元の行政、医師会、愛育委員会や民生委員などの協力を得て、島民の介護予防や癌・生活習慣病の予防と早期発見に努めてきました。平成26年1月より就航した済生丸第四世号は12年目になり、搭載している医療機器の更新が必要になっています。医療機器の更新には多額の費用が必要であり、この度クラウドファンディングにより皆様からのご寄付をお願いすることに致しました。瀬戸内海島嶼部の住民の皆様の健康管理に果たす済生丸事業の役割は大きく、その継続のために皆様のご協力をよろしくお願い申し上げます。

菊間秀樹

広島県済生会 支部長

広島県済生会の広島病院と呉病院の間を行き来するとき、いつも海岸沿いの道から見える瀬戸内海の多島美に心癒されます。ただ、この美しい風景も一歩島に入れば、人口減少、超高齢化、医療過疎の荒波に晒され、架橋で便利になったとは言え限られた交通手段というハンディキャップは解消されていません。

そうした中、4県支部で瀬戸内海巡回診療船「済生丸」の共同運航をしており、昨年度行ったアンケートでは「大変助かっています。」「済生丸のおかげで元気に暮らせている。」など「済生丸」に期待する多くの声が寄せられています。この事業の継続に欠くことのできないX線機器更新のため、是非皆さまのご厚志を賜りますようお願いします。

一井眞比古

香川県済生会 支部長

済生丸は瀬戸内海、とりわけ香川県、愛媛県、岡山県及び広島県の島民の健康を守る活動を60年以上にわたって続けており、島民の皆さんに、たいへん喜ばれています。

現在の済生丸は4代目で、活動を始めて11年目になり、診療検査機器等の更新を適切な時期に行っています。この度、島民の健康維持に大きく貢献し、利用頻度も高いX線撮影装置が更新時期を迎えました。そのX線撮影装置の更新経費がたいへん高額になることから、皆さまにご支援をお願いする次第です。瀬戸内海の島民の健康を維持増進するため、クラウドファンディングへのご協力をお願いします。

岡田武志

愛媛県済生会 支部長

愛媛県済生会の離島診療は、昭和33年に松山診療所が海上保安庁の船を借りて始まりました。昭和37年に進水した済生丸1世号から60年以上が経過し、現在は4代目の済生丸が島々の医療に深く根付いています。この4代目も就航から10年以上が経ち、船体はまだ使用可能ですが、船内のレントゲン機器が老朽化し、使用に耐えられなくなっています。

厳しい経営環境の中で、離島診療を継続するためには新しいレントゲン機器の購入が必要です。地域の皆様の健康を守るため、ぜひともご寄付を賜りますようお願い申し上げます。皆様の温かいご支援が、離島医療の未来を支える力となります。どうぞよろしくお願いいたします。

応援コメント

栗原寛治

府中みくまり病院 院長

日本で唯一の診療船である「済生丸」は、瀬戸内海島嶼部の人々に医療を奉仕すべく、昭和37年12月から運航されています。済生会病院を中心とした多職種の職員が乗船し、診療活動を行っています。現在の「済生丸100」は4代目で、平成26年1月から活躍しています。診療に不可欠なX線機器の老朽化が進み、令和7(2025)年12月までにX線機器を更新しなくてはなりません。そこで今回、クラウドファンディングによる御支援をお願いさせていただくこととなりました。ひとりでも多くの方に御協力していただき、瀬戸内海島嶼部の人々の医療を確保してまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。

税制上の優遇措置について

当法人は厚生労働大臣から「税額控除」適用法人としての証明を受けております。

それにより、寄付金控除について、「所得控除」方式または「税額控除」方式が選択できます。

領収書の発行日とお手元に郵送される予定月

寄付金領収書は、2025年10月末までの日付で発行し、2025年12月末までにお手元に届く予定でございます。

【ご参考】(個人でのご寄付の場合)

当法人は厚生労働大臣から「税額控除」適用法人としての証明を受けております。

それにより、寄付金控除について、「所得控除」方式または「税額控除」方式が選択できます。

・所得控除方式

(所得金額-所得控除額(※1))×税率=税額

※1 寄付金額(※2)-2,000円=所得控除額

※2 控除を受けられる寄付金額は年間総所得金額等の40%が上限です。

・税額控除方式

税額-税額控除額(※1)

※1 (寄付金額(※2)-2,000円)×40%=税額控除額

(所得税額の25%相当額を限度)

※2 控除を受けられる寄付金額は年間総所得金額等の40%が上限です。

詳細及び法人様からの寄付の場合

詳細及び法人様からの寄付の場合については、国税庁ホームページ等でご確認ください。

免責事項等

▽ご寄付の前に、利用規約を必ずご一読ください。

▽ご寄付確定後の返金やキャンセルは、ご対応致しかねますので、何卒ご了承ください。

▽ページに使用しているお写真は全て掲載許諾を得ています。

▽寄付金領収書のお名前は、ギフトお届け先にご登録いただいたお名前となります。ご寄付後にアカウント情報を変更した場合でも、ご寄付時に入力したお届け先の宛名と住所は変更されません(個別にご連絡いただかない限り、原則としてご寄付時に入力いただいた宛名と住所に寄付金領収書をお送りさせていただきます)のでご注意ください。

▽ご寄付完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合がございます。あらかじめご承知おきください。

▽ご寄付に関するご質問はこちらをご覧ください。

ギフトについてのご留意事項

▽本プロジェクトのギフトのうち、【お名前掲載】に関するギフトの条件詳細については、こちらのページの「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

- プロジェクト実行責任者:

- 支部長 山本和秀(社会福祉法人恩賜財団済生会 支部岡山県済生会 瀬戸内海巡回診療事業)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年1月1日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

4代目となる巡回診療船「済生丸」も建造から10年が経過し、島嶼部の方々にこれまでと同様の医療を提供するため、搭載する医療機器を更新する。集まった資金は、2025年12月にX線機器を更新するための資金に充てる。2026年1月に巡回診療再開予定。

リスク&チャレンジ

- プロジェクトに必要な金額と目標金額の差額について

- 必要金額と目標金額の差額は自己資金にて補填いたします。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

国内唯一の診療船「済生丸」

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

ギフト

3,000円+システム利用料

3,000円ご寄付コース

・お礼のメッセージ

・寄付金領収書

※寄付金領収書は、2025年12月末までに送付予定でございます。領収書の日付は、瀬戸内海巡回診療事業へ入金される2025年10月の日付になります。このため、2025年の所得に対する確定申告の対象となりますので、ご注意ください。

- 申込数

- 325

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

10,000円+システム利用料

10,000円ご寄付コース

・お礼のメッセージ

・寄付金領収書

・ホームページへのお名前掲載(希望制)

・済生丸ポストカード

※寄付金領収書は、2025年12月末までに送付予定でございます。領収書の日付は、瀬戸内海巡回診療事業へ入金される2025年10月の日付になります。このため、2025年の所得に対する確定申告の対象となりますので、ご注意ください。

- 申込数

- 414

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

3,000円+システム利用料

3,000円ご寄付コース

・お礼のメッセージ

・寄付金領収書

※寄付金領収書は、2025年12月末までに送付予定でございます。領収書の日付は、瀬戸内海巡回診療事業へ入金される2025年10月の日付になります。このため、2025年の所得に対する確定申告の対象となりますので、ご注意ください。

- 申込数

- 325

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

10,000円+システム利用料

10,000円ご寄付コース

・お礼のメッセージ

・寄付金領収書

・ホームページへのお名前掲載(希望制)

・済生丸ポストカード

※寄付金領収書は、2025年12月末までに送付予定でございます。領収書の日付は、瀬戸内海巡回診療事業へ入金される2025年10月の日付になります。このため、2025年の所得に対する確定申告の対象となりますので、ご注意ください。

- 申込数

- 414

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

プロフィール

国内唯一の診療船「済生丸」