寄付総額

目標金額 3,330,000円

- 寄付者

- 255人

- 募集終了日

- 2025年7月18日

救う命を選ばない。どんな犬猫も保護し続け福岡の里親さんを増やしたい

#動物

- 現在

- 2,868,000円

- 支援者

- 266人

- 残り

- 2日

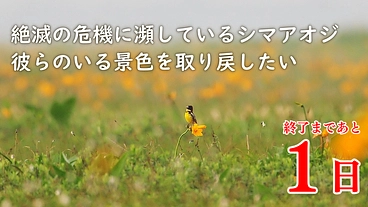

絶滅の危機に瀕しているシマアオジ 彼らのいる景色を取り戻したい

#国際協力

- 現在

- 3,995,400円

- 寄付者

- 323人

- 残り

- 1日

老病ねこたちが最後まで安心して過ごせるおうちを守っていきたい!

#医療・福祉

- 現在

- 1,890,000円

- 支援者

- 142人

- 残り

- 9日

クマたちから学ぶ日本再生プロジェクト!

#子ども・教育

- 総計

- 49人

ごかつら池どうぶつパーク|命を守り、次世代へ繋ぐ小さな動物園の挑戦

#観光

- 現在

- 5,604,000円

- 支援者

- 344人

- 残り

- 37日

消滅寸前・住民3人の秘境|心と身体を整える「雲隠れの里」に再生へ

#地域文化

- 現在

- 7,749,000円

- 支援者

- 225人

- 残り

- 20日

JWCサポーター大募集中!傷付いた野生動物を救いたい

#子ども・教育

- 総計

- 253人

プロジェクト本文

【目標達成!たくさんのご支援ありがとうございました!!】

2025年7月13日夜、252名の皆さまからのご支援により本プロジェクトの目標金額を達成しました。毎日のご支援と応援、本当にありがとうございました。

日本各地でクマによる残念な事件が多々発生する中、たくさんの方々から当プロジェクトへの理解、そして応援をいただけたことは本当に心強く、活動の励みになります。そして、皆さまからのご期待に身が引き締まる思いです。

まずは8月に控えるワークショップに向けて、人とクマがともに安心して暮らせる四国の未来のために、力を尽くしていきます。

既報のとおり、本プロジェクトではネクストゴールを設定しないため、募集期間はまだ残っていますが、この時点でご支援の受付は締め切らせていただくことをご了承ください。

プロジェクトの進捗状況などは、随時こちらにアップしていきますので、これからも見守っていただけると幸いです。

プロジェクトのFacebookページでも随時発信していきますので、ぜひともフォローいただければ嬉しいです。

https://www.facebook.com/shikokumabear

改めて、この度は誠にありがとうございました!

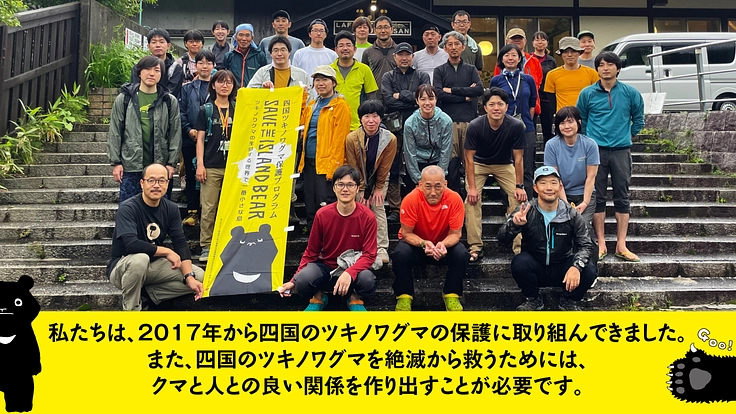

ページをご覧いただきありがとうございます。特定非営利活動法人四国自然史科学研究センターと申します。

当プロジェクトでは、四国自然史科学研究センター、日本自然保護協会、日本クマネットワークの連携により、2017年から四国のツキノワグマの保護に取り組んでいます。

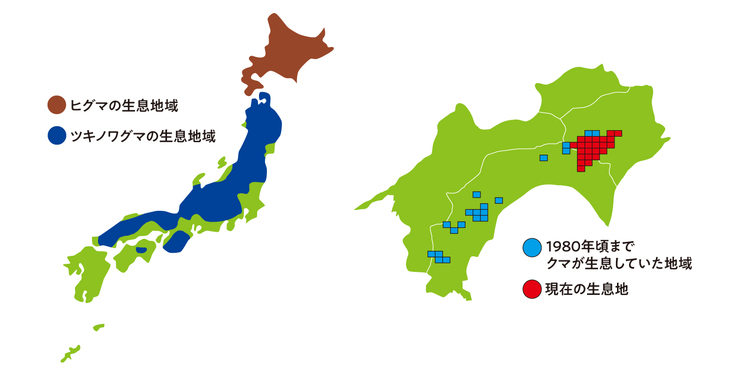

近年、出没のニュースを目にすることの多いツキノワグマは、アジアに広く分布する森林性の動物です。世界的には、ほとんどの地域で減少しており、日本の本州は例外的に分布域が広がっています。いっぽう九州ではすでに絶滅し、四国では、残りわずか20頭前後。まさに絶滅の危機を迎えています。

最悪のケースでは、2036年の絶滅確率が62%という研究結果もあり、絶滅回避の取り組み推進が急務となっています。

このままツキノワグマが絶滅してしまうと、四国には2度とツキノワグマは戻ってきません。

私たちは「絶滅を回避するための努力をする」という選択肢を持っています。

現在、絶滅を防ぐための具体的な方法は確立されていません。また、クマがいることで地元の暮らしの中で起こり得るトラブルを防ぐための対策も、四国では十分に議論されていません。

四国のツキノワグマを絶滅から救い、地域の方々がクマとともにある未来に歩み出すためには、クマとクマの生息地を保全することが地域の産業や教育に役立つ仕組みづくり、人とクマとの軋轢を予防する十分な対策の実施、クマの生息状況を正しく把握するための科学的なモニタリングなど、幅広い保全計画が必要です。

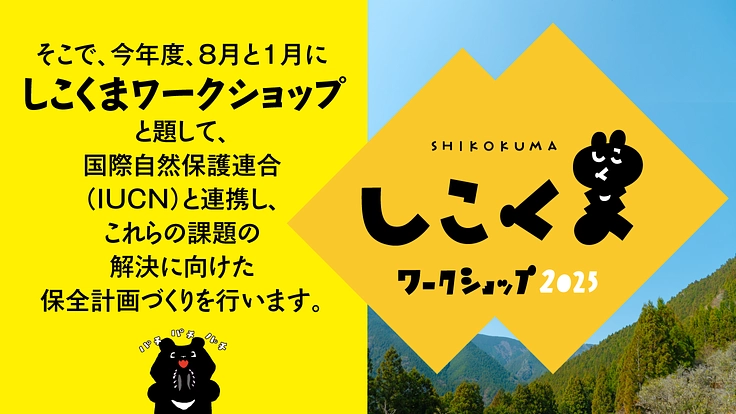

そこで、今年度、8月と1月に「しこくまワークショップ」と題して、国際自然保護連合(IUCN)と連携し、これらの課題の解決に向けた保全計画づくりを行います。

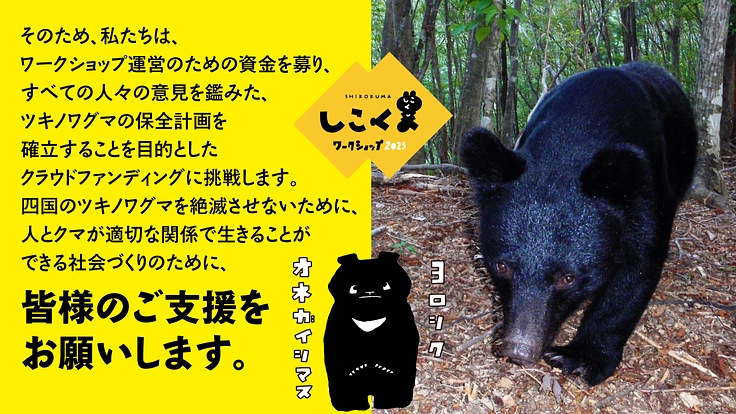

そのため、当プロジェクトでは、ワークショップ運営のための資金を募り、すべての方々の意見を鑑みた、ツキノワグマの保全計画を確立することを目的としたクラウドファンディングに挑戦します。

四国のツキノワグマを絶滅させないために、人とクマが適切な関係で生きることができる社会づくりのために、皆様のご支援をお願いします。

四国は、ツキノワグマが生息する世界で最も小さい島ということから、四国のツキノワグマをIslandBear(島熊)と名付けました。島の環境は面積が限られるため、体の大きな哺乳類ほど早い段階で姿を消す傾向にあり、島嶼部に生息するクマは世界的にも非常に稀です。

私たちは、四国におけるツキノワグマと地域の共存の実現を目指して、これまでに、さまざまな関係者と連携して、以下の4つを柱にした活動を実施してきました。

①生息状況の把握調査

自動撮影カメラ調査、ヘアトラップによる体毛調査、捕獲調査、追跡調査などを、専門家や関係機関とともに行なっています。

近年の調査により、1996年の時点では50頭未満と推測されていた四国のツキノワグマは、2017年にはわずか16~24頭しかいないことがわかりました。

これら生息が確認された地域では継続的な調査とともに、保護区拡大の推進など、クマの生息地の保全、地域とクマが暮らしやすい環境づくりを進めています。

自動撮影カメラでツキノワグマの生息確認を行っています。立ち上がった高さに餌をセットする装置を設け、胸にある「月の輪」の模様で個体識別をしています。

研究目的の学術捕獲により、性別や年齢、血縁関係などが明らかになります。麻酔で不動化したクマの体のサイズ測定、血液等の研究試料の採取、追跡装置を装着し、覚醒後山に戻します。行動追跡をすることで、クマの暮らしに、より正確に迫ることができます。

②クマに関する情報発信

クマの生息地では、対策の不十分さやクマの生態が正しく知られていないことにより、クマがいることに恐怖心を抱いたり、保全の価値が認知されないといった課題があります。

特にクマの数が少ない四国では、地域とクマとの関係性が希薄となり、クマに関心を持つ機会がなくなっています。

そこで、イベントや交流会、ニュースレターなどを通じて、四国のツキノワグマの現状や生態、クマが生息する森林の価値などについて広く情報を発信し、クマを正しく知ってもらう取り組みを行なっています。

情報発信ブースを出展し、クマを正しく知ってもらうことで、クマの生息への過度の不安を軽減し、存続の意義について考えてもらう機会を作っています。

地域の小学校の「ふるさと学習」では、生徒と一緒にクマの生息地を訪れて、クマをテーマに故郷の森林環境を学ぶ機会を設けています。

③軋轢の予防措置

ツキノワグマの生息地である自然林は、ハチミツの蜜源が豊富な場所でもあります。ハチ類を好んで食べるツキノワグマにとって、ハチミツをたっぷりため込んだミツバチの巣は非常に魅力的な食べ物のひとつです。そんなことから、山奥に設置された養蜂箱はクマの被害に遭うことがあり、養蜂者や近隣住民の不安にもつながります。

当プロジェクトでは、必要としている地域住民に電気柵一式を無償で貸し出し、被害防止のノウハウを普及しています。このような軋轢の予防措置は、地域の不安の解消につながっています。

また、軋轢を未然に防止するために、クマとのトラブルを避けるための対処法を伝える活動も行っています。

地域の人と協力して、ミツバチの巣箱にクマが近づかないための電気柵を設置しました。クマとの軋轢を事前に回避できるようにすることで、地域の方々の不安を取り除くことができます。

④ISLANDBEARFriendly

わたしたちは、上記のような各種活動から生まれる商品や、クマの生息地域にある特産品・サービスを地元企業や地域住民と協働で企画開発し、「ISLANDBEARFriendly」と名付けました。

クマが生息する森の木で作る木製品、豊かな森を舞台とした山歩きツアーなど、クマの保全が地域の利益となり、その利益がまたクマの保全にもつながっていきます。

クマの生息地を抱える市町村では深刻な過疎化が進んでいます。「ISLANDBEARFriendly」の取り組みにより、地域と外部の交流人口を増加させるための試みも進めています。

徳島県那賀町木頭地区で毎年開催される「木頭クマまつり」の様子。クマの生息地域のグルメや特産品を楽しみながら、クマについて知ってもらうための絶好の機会となっています。2025年は350人以上の方々が集まってくれました。

クマが生息する森を巡るツアーを開催。クマの保全活動をきっかけに、地域に人を呼ぶことができる、クマがいることが地域の産業や教育に役立つ仕組みづくりにも力を入れています。

ISLANDBEARFriendlyのロゴマークは、四国における人とクマの共生をイメージしたもの。ツキノワ(三日月)の船に、人とツキノワグマが同乗し、その下に四国のシルエットが浮かんでいます。ISLANDBEARFriendlyの商品は、生息地近隣のショップなどに並びます。

これまで8年間の活動を通じて、四国のツキノワグマの現状把握による科学的根拠に基づきながら、地域や行政とともに、クマと地域の未来を考える土台を作ってきました。

しかしまだ「地域もクマも守る」ための具体的な手法は確立されていません。人の暮らしとクマの存続が両立する保全計画の策定、四国ならではの活動の基盤を作るため、国際自然保護連合(IUCN)と連携し「しこくまワークショップ」を開催します。

「しこくまワークショップ」とは

「しこくまワークショップ」は自然環境の保全と持続可能な利用を推進する世界最大のネットワーク国際自然保護連合(IUCN)と、その専門家グループである保全計画専門家グループ(CPSG)が実施と改善を重ねてきた、実践的な絶滅危惧種保全計画づくりの手法を取り入れて行います。

これまで世界75カ国以上で500種以上の保全計画作成に取り入れられてきた手法で、多くの種の絶滅回避に貢献しています。国内では、ツシマヤマネコ、ヤンバルクイナなどの保全計画が、この手法で作られました。

今年度、8月と1月の2回に分けて開催するしこくまワークショップでは、四国ならではの地域とクマの「適正」な関係を話し合います。

ワークショップには、生物、保全に関する専門家だけでなく、地域住民、産業、行政、NGOなど、この地域のクマに関わる多様な立場の人たちが参加し、それぞれの視点から四国のツキノワグマと地域の未来について話し合います。

[科学的な分析]

国内外の研究者や関係者、約30名が集まり、四国におけるツキノワグマの生態、減少要因、生息地の持続性をはじめ、今あるすべてのデータを用いて、四国のツキノワクマの持続可能性を検証。社会的な制約を踏まえたうえでの、生物学的に有効な保全手法について検討します。

[地域とクマの適正な関係性を考える]

地域住民、民間団体、農林業関係者、狩猟者、観光事業者など、クマの生息になんらかの影響を受ける人たちが、四国のクマに求めるそれぞれの考えを出し合います。クマと地域のあるべき将来像を取りまとめ、これに対して各自ができる行動について、さらに深く議論します。

ワークショップを通じて、四国のクマに関わるさまざまな視点から検討された保全計画を作ることで、以下のような効果が期待できます。

⚫︎地域と共存しながら、ツキノワグマの保全を進めることができる

⚫︎クマの生息域をより良いものに改善していくことで、自然度の高い森林が復元される

⚫︎「地域とクマの良い距離」を定義し、トラブル防止の体制が整備される

⚫︎四国の豊かな自然のシンボル、ツキノワグマを林業や観光等の産業に活かすことができる

人とクマが適切な関係で生きることができる社会づくりは、四国だけでなく、クマのいる地域すべてに必要です。ツキノワグマの未来のために、皆様からのご支援をお願いいたします。

【イベントについて】

しこくまワークショップは、2025年8月、2026年1月の2回の開催を予定しています。

第1回:2025年8月15〜17日(計3日間)@高知県高知市

第2回:2026年1月(計4日間)@徳島県那賀郡那賀町

【資金使途】

このクラウドファンディングを通じて皆様からいただくご支援は「しこくまワークショップ」第1回(8月開催予定)の運営及びデータ解析の委託費(11月頃データ解析と報告書作成完了予定)、参加者旅費、消耗品費、会場費、システム利用料に充当いたします。

【なぜクラウドファンディングに挑戦するか】

全国的にクマと人の軋轢が社会的な問題となるなかで、保全の取り組みは簡単ではありません。

現在は、限られた人や団体、行政機関によって生態調査や保全活動が進められています。行政機関でも、環境省を中心として生息状況のモニタリング調査が続けられていますが、予算的に、そして社会状況的に、必要なスピード感で具体的な対策方針を定めることができていない状況です。

その中で、当プロジェクトでは、民間の助成金や寄付を獲得しながら、地域への情報発信や地域活性化と結び付けた活動を進めてきました。今回のしこくまワークショップは、四国のクマに関わる方々の多様な意見を集め、四国ならではのクマと人の関係を形作る貴重な機会と捉えています。

多くの関係者を集めた大規模なワークショップを開催するためには、これまでより多くの予算と社会からの関心が不可欠です。

この挑戦を行うことで、地域と共に活動するための基盤をつくると同時に、国際的な枠組みを活用して課題解決に取り組む四国の姿を全国の方々に知ってもらうことができればと考えています。そして、この先進的な取り組みを実現することで、四国のクマの生息地が注目され、過疎高齢化に悩む地域の関係人口を増やすきっかけにもなれば嬉しく思います。

*プロジェクト成立後、天災等やむを得ない事情(緊急事態宣言などコロナウイルスによる影響を含む)によりイベントが開催できなかった場合、ワークショップの開催を延期します。

現在、四国に生息するツキノワグマは、16~24頭と推測されています。生息するエリアも狭くなり、すでに四国西部からはツキノワグマはいなくなってしまいました。

森林開発やインフラ整備などによりクマが好む環境が失われてしまったこと、害獣として積極的に駆除されていた時代があったことなどが減少の理由と考えられます。

「ニホンツキノワグマ」は、おおよそ50 万年前ごろに大陸から日本列島に渡来した日本の固有亜種であり、遺伝的に「東日本グループ」、「西日本グループ」、「四国・紀伊半島グループ」の3つに分かれます。

その中でも、四国のツキノワグマは、環境省レッドリスト2020で「絶滅のおそれのある地域個体群」とされています。希少な遺伝子を持った四国のツキノワグマを失うことは、本種の遺伝的多様性を失うことでもあります。

日本に生息するクマは、ヒグマとツキノワグマの2種。世界的にクマ類が減少するなか、例外的に本州の多くの地域ではツキノワグマが増えています。しかし、四国では1985年以降西部地域での生息記録は途絶え、現在は四国東部の剣山周辺の狭いエリアにごくわずかが残るのみとなっています。

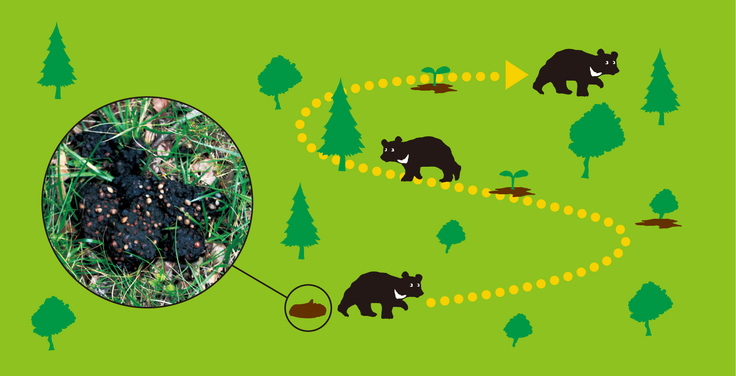

ツキノワグマの食べ物のほとんどは植物性です。特に樹木の果実を好んで食べ、その種数は90種以上にも及ぶことが知られています。果実の種子を壊さずに糞として排出するため、ツキノワグマは植物の種子を散布する「種子散布者」でもあります。これは、自ら動くことができない植物にとってはタネを運んでくれるありがたい存在であり、森林の維持・更新に寄与します。

多様性のある生態系を守るためのとても有効な方法として、「アンブレラ種」を保護するという考え方があります。生態系の頂点にあるツキノワグマを守ることは、同じ環境にいる(傘下にある)多種多様な植物や動物たちを守ることにもつながります。ツキノワグマの存続は四国の山村の豊かな自然を後世に残すにためのひとつの方法でもあります。

ツキノワグマの移動する距離は非常に長く、広範囲に種を運ぶことができます。

安藤 喬平|主任研究員

四国自然史科学研究センター

四国自然史科学研究センターでは、2003年の設立以来20年以上にわたり、四国のツキノワグマの生態調査を続けてきました。地道な調査から明らかになったのは、クマは四国の限られた場所でひっそりと、でも確かに生息していること、そして残念なことに、このままでは絶滅の可能性が高いという現実です。

これからの四国にツキノワグマが存続してほしいか、どのように存続してほしいか。我々のような一部の専門家やNGOだけではこの方向を決めることはできません。地域住民をはじめ、関わりがある人々が集まり、地域全体でビジョンを共有し、これからの道筋を描く必要があります。もちろん、相手は野生ですので思い描いた計画どおりに進むとは限りません。それでも、今後のクマの行く末を選択できる分岐点に立つ我々の世代が、議論さえしないということは避けたいという思いから、今回のしこくまワークショップの開催を企画しました。

しこくまワークショップでは、アンブレラ種であり害獣でもあるクマの絶滅を地域で議論することで、山間地域の暮らしの根幹である「山」との向き合い方についても、あらためて見つめなおすきっかけにもなると考えています。そして、地域の人々が主体となってクマとのこれからを考える取り組みは、四国から全国、そして世界に向けて発信できる重要な事例になると信じています。

しこくまワークショップの実現に向けて、ぜひ皆さまのお力をお貸しください。

出島 誠一|特任部長

公益財団法人日本自然保護協会

日本自然保護協会(NACS-J)は、1951年から日本の生物多様性保全に取り組む自然保護NGOです。豊かな森林生態系のシンボルであるツキノワグマを四国で絶滅させないために、日本クマネットワーク、四国自然史科学研究センターと連携して取り組みを進めてきました。2017年から8年間、着実に成果を積み上げてきたと考えています。

いっぽう、この8年間で、本州と北海道で人の生活圏にクマが出没し、クマによる人身被害のニュースが全国で放送される回数も増えています。四国の方々が「もし、クマが増えたら……人身被害に遭うのでは……」と不安を感じるのも無理はありません。

そこで、「しこくまワークショップ」と名付けた、この国際ワークショップでは、地域の方々の不安や負担を減らしながら、クマの保全を進めるための保全計画を作りたいと考えています。

これらの取り組みを進めるための予算の必要性を環境省等へ求めてきましたが、残念ながら、予算を確保できる見込みは得られませんでした。しかし、今回、高知県のご協力で、ふるさと納税型のガバメントクラウドファンディングを実施できることになりました。

皆様からの支援が必要です。ご支援よろしくお願いいたします。

亀山 明子|四国ツキノワグマ ワーキング・グループ座長

日本クマネットワーク

四国にわずかに生息するツキノワグマは、絶滅の瀬戸際にあります。2013年には九州のツキノワグマが環境省のレッドリストから削除され、「絶滅」と判断されました。四国では同じ未来を繰り返させたくない。そんな思いで、私は2017年から、日本クマネットワークの一員として、四国の保全活動に関わっています。

日本クマネットワークは、ツキノワグマやヒグマなどの野生クマ類の保全と、人との共存を目指して活動する専門家や市民による任意団体です。1997年の設立以来、調査研究や普及啓発、政策提言などに取り組んできました。

ツキノワグマは本州・四国で最大の陸上哺乳類であり、豊かな森の象徴です。いっぽうで、人身事故や農林業被害への不安を抱く人もおり、地域の方々の声に耳を傾けることが欠かせません。私は本州に住む「よそ者」ですが、だからこそ、外から応援できる形があると信じています。

今年8月、四国のツキノワグマの将来を科学的に検討するため、専門家が集まり、PVA(個体群存続可能性分析)ワークショップを開催します。専門家ワークショップでの議論は、2026年1月に予定されている市民参加型ワークショップへとつながっていきます。クマの絶滅を防ぐだけでなく、人の暮らしも守りながら、自然と共に生きられる地域の未来へとつながる一歩を、立場の異なる人々と共に踏み出したいと考えています。

フィル・ミラー博士|科学・データ部門ディレクター

国際自然保護連合 種管理委員会 保全計画専門家グループ

The black bear is a critical part of the natural beauty of Shikoku. The conservation planning project for the Shikoku black bear will together scientific experts on the species and key people from Shikoku Island to share information, learn from each other, and develop an effective plan to prevent this amazing species from disappearing. When you support this collaborative planning effort, you are helping to make Shikoku a safer and more beautiful place for bears, wildlife, and people.

ツキノワグマは、四国の美しい自然における重要な要素です。四国ツキノワグマ保全計画プロジェクトでは、本種の科学的専門家と四国の主要な人々が集まって、情報を共有し、互いに学び合い、この素晴らしい種の絶滅を防ぐための効果的な計画を策定します。

このプロジェクトにご支援くださることは、四国が、クマや野生動物、そして人々にとって、より安全で、より美しい土地となることへの支援にもつながります。

本プロジェクトに対する個人様からの寄附金は「ふるさと納税」の対象となります。ふるさと納税では、寄附金のうち2,000円を超える部分について、住民税の概ね2割を上限に、所得税と合わせて全額が原則として控除・還付されます。

例えば、30,000円の寄附をした場合、還付又は住民税からの控除額は28,000円となり、実質負担額は2,000円となります。今回のプロジェクトでは、実質2,000円の負担でふるさとへの想いをカタチにできるとともに、リターンがあるプロジェクトについてはリターンを受けることができます。

※寄附者様の収入や家族構成に応じて、還付・控除額は変わります。詳細は高知県HPをご覧ください。(https://www.pref.kochi.lg.jp/furusato/)

※企業版ふるさと納税制度とは異なりますので、法人様による本プロジェクトに対する寄附は企業版ふるさと納税の対象にはなりません。

※高知県内在住の方は返礼品を受け取ることはできません。

▼本プロジェクトにおける寄附の流れ

本プロジェクトは、高知県の「高知県地域活性化支援事業」の対象事業として認定されています。

そのため、このプロジェクトに対する個人による寄附はふるさと納税の対象となり、ご寄附頂いた額に応じて、個人住民税等から一部が控除されます。(企業版ふるさと納税の対象ではないため、法人による寄附はふるさと納税の対象となりません。)

寄附金は高知県がふるさと納税として領収し、その寄附金から寄附代行手数料を除いた額を、補助金として事業者に支給します。

その他、ふるさと納税の詳しい内容や注意点については、高知県HPをご参照ください。(https://www.pref.kochi.lg.jp/furusato/)

※以下のいずれかに該当する場合は、寄附金は「こうちふるさと寄附金基金」に積み立てることになります。

●補助金の交付を終了し、その残金が生じた場合

●事業の中止の承認をした場合

●事業の認定の取消しをした場合

●補助金が返還された場合

●その他知事が必要と認める場合

▼ワンストップ特例制度の申請をご希望の方へ

ふるさと納税制度の適用において、確定申告が不要となるワンストップ特例制度の申請をご希望される場合は、寄附申込の際に必ず希望有りを選択してください。

令和8年1月10日(土)(必着)までに、高知県に申請書をご提出いただく必要があります。(期日を過ぎた場合、確定申告が必要になります。)

プロジェクトが成立し寄附金額が確定した後、県から寄附金受領証明書とともにワンストップ特例申請書の様式をお送りします。

なお、紙申請の場合は、マイナンバーに関する添付書類をご提出いただきます。

▼個人情報の取り扱いについて

本プロジェクトは高知県の「高知県地域活性化支援事業」に認定されたプロジェクトであり、寄附者様の個人情報は、高知県に提供されるほか、高知県を通じて本事業者にも提供されます。この点をご理解いただいたうえで、ご寄附をお願いいたします。

▼返礼品についての注記

高知県は、地方税法第37条の2第2項各号及び第314条の7第2項各号に掲げる基準に適合する地方団体として総務大臣の指定を受けています。当該お礼の品は、総務省告示で定める地場産品基準を満たしたものです。

高知県内の方は返礼品を受け取ることはできませんのでご注意ください。

--------------------------------

【ギフト】TOSACOクラフトビールについて

20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています。

酒類販売管理者標識

・販売場の名称及び所在地:ひろめ市場 珍味堂 高知市帯屋町2丁目3-1

・酒類販売管理者の氏名:岡本 理

・酒類販売管理研修受講年月日:2024年10月29日

・次回研修の受講期限:2027年10月28日

・研修実施団体名:高知小売酒販組合

--------------------------------

- プロジェクト実行責任者:

- 特定非営利活動法人四国自然史科学研究センター

- プロジェクト実施完了日:

- 2025年11月30日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

四国のツキノワグマの関係者を集めて、クマと地域の関係性を議論し、今後の行動計画を作成するための国際ワークショップを開催。集まった資金は、「しこくまワークショップ」第1回(8月開催予定)の運営及びデータ解析の委託費、参加者旅費、消耗品費、会場費、システム利用料に充当いたします。

リスク&チャレンジ

- プロジェクトに必要な金額と目標金額の差額について

- 必要金額と目標金額の差額については自己負担金(民間助成金の併用)で補填します。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

四国自然史科学研究センターは四国の自然環境を次世代に引き継ぎ、社会的・文化的基盤の発展に寄与するために、2003年に創立されたNPO法人です。設立以来、活動の柱の一つとして、絶滅の危機にあるツキノワグマ四国地域個体群の保全のための調査研究に取り組んできました。自然史科学の研究者ならびに自然環境の現状と未来に関心を寄せる多くの方々の協力のもと、希少生物の基礎調査・研究を行い、野生生物を中心とする地域生態系の保全と環境の復元につとめています。また、調査・研究に基づく政策提言型のシンクタンクを目指すとともに、自然史科学の後継者を育成することを目的として自然観察会や講座などを行っています。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

ギフト

5,000円

【リターン不要の方向け】5,000円コース

●高知県ふるさと納税の対象です。

●寄附金受領証明書は、寄附者情報としてご登録いただいたお名前・ご住所で作成し、寄附募集期間終了後に高知県より送付いたします。

●Save the Island Bearプロジェクト活動報告冊子とステッカーをお送りします。

- 申込数

- 73

- 在庫数

- -

- 発送完了予定月

- 2025年7月

10,000円

【しこくまの生息地を応援】 ごっくん馬路村(馬路村)

ごっくん馬路村 15本セット

●高知県ふるさと納税の対象です。

「村の子どもたちに飲ませたい」との想いでつくられた馬路村の定番ゆずドリンクです。はちみつとゆずと水だけでつくった、すっきりさわやかなおいしいさです。

規格等:180ml×15本

産地等:馬路村

●寄附金受領証明書は、寄附者情報としてご登録いただいたお名前・ご住所で作成し、寄附募集期間終了後に高知県より送付いたします。

●Save the Island Bearプロジェクト活動報告冊子とステッカーをお送りします。

- 申込数

- 81

- 在庫数

- -

- 発送完了予定月

- 2025年8月

5,000円

【リターン不要の方向け】5,000円コース

●高知県ふるさと納税の対象です。

●寄附金受領証明書は、寄附者情報としてご登録いただいたお名前・ご住所で作成し、寄附募集期間終了後に高知県より送付いたします。

●Save the Island Bearプロジェクト活動報告冊子とステッカーをお送りします。

- 申込数

- 73

- 在庫数

- -

- 発送完了予定月

- 2025年7月

10,000円

【しこくまの生息地を応援】 ごっくん馬路村(馬路村)

ごっくん馬路村 15本セット

●高知県ふるさと納税の対象です。

「村の子どもたちに飲ませたい」との想いでつくられた馬路村の定番ゆずドリンクです。はちみつとゆずと水だけでつくった、すっきりさわやかなおいしいさです。

規格等:180ml×15本

産地等:馬路村

●寄附金受領証明書は、寄附者情報としてご登録いただいたお名前・ご住所で作成し、寄附募集期間終了後に高知県より送付いたします。

●Save the Island Bearプロジェクト活動報告冊子とステッカーをお送りします。

- 申込数

- 81

- 在庫数

- -

- 発送完了予定月

- 2025年8月

プロフィール

四国自然史科学研究センターは四国の自然環境を次世代に引き継ぎ、社会的・文化的基盤の発展に寄与するために、2003年に創立されたNPO法人です。設立以来、活動の柱の一つとして、絶滅の危機にあるツキノワグマ四国地域個体群の保全のための調査研究に取り組んできました。自然史科学の研究者ならびに自然環境の現状と未来に関心を寄せる多くの方々の協力のもと、希少生物の基礎調査・研究を行い、野生生物を中心とする地域生態系の保全と環境の復元につとめています。また、調査・研究に基づく政策提言型のシンクタンクを目指すとともに、自然史科学の後継者を育成することを目的として自然観察会や講座などを行っています。