支援総額

目標金額 3,000,000円

- 支援者

- 93人

- 募集終了日

- 2015年3月11日

WIAの”約束”とリスクについて

財団やファンドは、「約束」の”塊まり”と考えた方が良い。

ちょっと大胆にまとめると、財団やファンドって、「約束」の集合体でしかないんですよね。実は、これは株式会社でもそんなに変わらない。でも、株式会社が利益の創出という一点を合意しているがゆえに、経営者の自由裁量はかなりの程度ゆるされる。でも、財団やファンドというのは、基本的にそれが許されない仕組みなのです。目的としたものに対して、違う目的で行動することは許されない。

つまり、財団やファンドという仕組み自体が、出し手と受けての関係性を再定義するという役割を内在化しています。

とすると、我々が立ち上げようとしている財団自身の「約束」をもう少し明示する必要があったな…と猛省しています。

立ち上げようとしている財団の約束

改めて説明すると、次の7つがポイントだと思っています。まだまだ粗いのだけれど、この7つのポイントは、我々がつくろうとしている価値の源泉であって、かつ、芯でもあります。

1. (ソーシャル・キャピタル)イノベーションとは、本来つながらなかった、異質なもの同士がつながった時に起こる出来事でしかなく、それを開拓するために異分野のハブとなる先駆者と積極的に協働し、まだ見ぬ社会変革の遺伝子を積極的に組み込んで行く。

2. (レバレッジ)投じられた資金は倍化して活用し、さらなる社会変革を志向する社会的企業に対し、リスクマネーとして提供す。具体的には、助成、低利融資、債務保証を行うだけではなく、積極的に第三者の資金を呼びこむスキームをつくっていく。

3. (社会的責任ある資産運用)ただし、投じられた資金そのものは、資金拠出者の特別な目的がない限り、原資として安定運用し、その運用益のみをリスクマネーとして活用する。また、資産を運用する際は社会的責任ある運用方法を前提に資金を運用する。資産運用は、金銭的リターンを生むマイクロファイナンス・ファンド、インパクト・インベストメント・ファンドなどの中から、社会的インパクト、流動性と利率の観点から評価する。

4.(サステイナビリティ)個別のファンドや基金、プログラムの組成にあたっては、資金提供者の意志、WIAのミッション/キャパシティ、当該分野の社会起業家の趨勢を前提に、持続可能なプログラムを編成する。また、単年度のプログラムは実施しない。

5. (行政との協働)中央行政の予算は財団としては活用しない。ただし、財団法人は公益法人の取得を目指しており、税法上の優遇を目指す。したがって、財団は政府に対しても説明責任を持ち、開発されたノウハウやツールは社会に広く還元すべきものである。また、個別の社会企業の中では、行政と積極的に協働を目指すべきモデルも多く、そのようなモデルの支援の際には、行政との積極的な協働を推奨する(良い再分配と、良い事業の創出のメカニズムは補完関係にあるが、簡単には混ざり得ない異質なものとしてとらえた方がいい)

6. (ガバナンス)起業家を中心に考え、彼らの潜在能力をいかんなく発揮させるガバナンス(≒統治のプロセス、場)を提供する。また、起業家のキャパシティと篤志家の意志にもとづき、必要に応じて経営支援を提供する。財団法人自体の経営も同様に、異分野の先達との対話を通じて財団自身の「世界観」や「仮定」を鍛え、法務、財務、クリエイティブ、コミュニケーションのプロとの議論を通じて、「戦略」を検証していくこととする

7. (学習機会の提供)上記をもって、資金を投じた篤志家個人が啓発され、また、自身のライフワークとなる何かを見出す契機をつくる

資金の質や効果を上げるしか、社会問題解決の道はない

あらためてになりますが、我々は、経済が成長を終え、高齢社会を迎える今、相対的に機能してきた企業や行政の機能低下も覚悟せねばならないだろうという事を予感しています。その中で、「誰かのため」に投じる資金の増加ということを見込むことは難しいのではないか、と。

だから、我々の結論を話せば、税金も含め問題解決に投じる資金の総量が低ければ、資金の質や効果を上げるしかないのだと思っています。

資金供給をしたけれど、制約や手続きが多すぎて、関節経費を取り過ぎていた、とか、タイミングがずれてしまって、破産や従業員の解雇を招いてしまったとか、資金供給者の都合で、約束を反故にされて、順調だった事業を止めざるを得なかったとか、それはもういいじゃないか、と。

そして、何度かお話したように、資金や事業の効率を上げることができ、かつ、開発されたノウハウが開示され、社会に広く模倣される仕組みがあれば、解ける問題は数多く存在します。我々は財団やファンドという仕組みを再発明する、ということがその近道だと考えています。

財団法人が抱える主要なリスクについて

そして、資金を投じて頂くからには、リスクを開示する必要があると考えています。現時点のWIAが抱えている主要なリスクは、代表を務める加藤自身の健康リスクをこれ以上はコントロールし得ないということが最大のリスクになります。

加藤は、一昨年の春に心臓病の手術を行っており、人工弁という装置を心臓に埋め込んでいます。これは、永続的に使用が可能なものであり、再手術などの必要性はありません。そして、人工弁の移植手術に伴い、加藤は身体障害者の認定を受けていますが、リハビリの甲斐あり、プロフェッショナルとして、もしくは、経営者としての質の再獲得には成功しています。

しかし、人工弁の移植にはいくつかのリスクを伴います。脳梗塞や肺梗塞という致命的な症状を産むリスクが高まり、予防薬の服用などのリスクコントロールを行ったとしても、年1~2%の確率で、加藤が死亡する、もしくは、高度機能障害によって、職務の遂行が困難になるというリスクは視野に入れておく必要があります。

ただし、医師や健康管理のプロフェッショナルの指導を受けた上で、加藤自体は途上国の僻地への出張をこなすほど回復しています。

「経営のプロ」としてお金をお預かりすること。

少し、「お金をお預かりする」という立場について書かせてください。上の文章は客観的に状況を書き綴ることにしましたが、これは自分の気持ちも含めて。

お預かりしたお金というのは、お返しするか、もしくは、定められた約束事にもとづいて使い、その成果を還元するのというのが、通常、約束を果たすということになります。

自分自身が身体障害者としてリスクを抱えた今、「お金をお預かり」するということまでするのかというのは、大変なジレンマでした。最初に書き出したように、財団を立ち上げようとした契機は、友人の遺産相続のお話からでした。大切な友人からの話を、リスクある身体で、どう考えればいいのか…と。

必要な検討は進めつつ、半年ほど悩んでいました。お断りするか、それとも、引き受けるかという逡巡が毎日のように頭をグルグルしていました。心臓病の直後で、プロフェッショナルとしての最低限の品質の保持も危ういと感じていた頃でした。(それが続けば、職業倫理として、”プロ”としてのサービス提供は止めざるを得ない状況でもあって…)

そんな逡巡の中、ふと、「経営のプロ」としてだけ、過ごしてきた自分に立ち返る瞬間があったんです。僕のキャリアはそもそも、事業をつくること、経営を行うことから始まり、20代の初めから35歳になる今年まで、延々と経営だけに関わり続け、ついには、10年選手になり、深く経営に参画する機会は、25社を越え、国境を越えたサービスの提供も増え始めました。

であれば、「経営のプロ」で、1~2%の確率に向き合ってはどうか、と。

それが、医療的なリスクを調べ尽くした上で、自分の内側から湧いてきた問いかけだったんです。そう、そもそも、経営者に依存する経営というのは持続可能ではなく、経営者に依存する経営というのは、非常にチープなものです。

良い経営をする組織体には、良い経営陣がいるし、それを見守るキープレイヤーがいます。危うき時には、彼らは歯止めを掛けるし、順調な時には、経営者が全力を発揮できるよう、瑣末な問題に予防的に関わってくれていたりする。それが、もう、できるんじゃないかな、と。

それは、自身が「障害者」として生きたいのか、それとも「経営のプロ」として生きたいのか、という問いかけでもありました。

お話したように、「障害者」が財団をつくるということには、リスクがあります。だけれど、それも含めて、僕は「経営のプロ」として「持続可能な財団をつくる」という勝負をしたい。

一年あれば、お預かりした資金を保全するメカニズムを創れるし、そして、三年あれば、僕自身が欠けても、経営が持続するところまでは持っていける。

もちろん、財団を創るということに対して、100%の成功はあるわけではないですし、我々が設定している損益分岐点の資産規模は17億円になります。これは、少ない金額ではないですし、僕が健康リスクに阻まれず、全力を尽くしたとしてもそう簡単な数字ではありません。でも、「経営のプロ」として、改めて挑戦してみたいと心から思っています。

Ready Forという場に恵まれ、設立者や賛助会員になっていただける方、そして、この場で初めて言葉を交わす方々との出会いも含め、少しづづ、どういう関係性を紡げば、社会がよりしなやかさを持って変わっていくのか、ということが想像できるようになってきました。

わかりにくさや、難しさはあるとは思うのですが、一旦、財団そのものの説明というのは終えて良いかなと思っています。幾つか、投資先のイメージとか、WIAの名前についてとか、話そびれているトピックがあるので、それは説明させていただきつつ、後は、対話の時間を中心にさせて頂ければ。

リターン

3,000円

財団設立時への参画の御礼として、

・フォトレター(財団設立時のみ発送)

・活動報告のメールマガジン(月刊)を送らせて頂きます。

- 申込数

- 27

- 在庫数

- 73

10,000円

・フォトレター(ハガキサイズ・月次で郵送)

・賛助会員向けのジャーナル(デジタル)を送らせて頂きます。

・招待制の総会にご招待致します。(賛助会員の資格は年度更新とさせて頂きます。)

- 申込数

- 23

- 在庫数

- 77

3,000円

財団設立時への参画の御礼として、

・フォトレター(財団設立時のみ発送)

・活動報告のメールマガジン(月刊)を送らせて頂きます。

- 申込数

- 27

- 在庫数

- 73

10,000円

・フォトレター(ハガキサイズ・月次で郵送)

・賛助会員向けのジャーナル(デジタル)を送らせて頂きます。

・招待制の総会にご招待致します。(賛助会員の資格は年度更新とさせて頂きます。)

- 申込数

- 23

- 在庫数

- 77

別府のレトロな温泉・東町温泉を改修し未来へつなぐ!!

- 現在

- 529,000円

- 支援者

- 54人

- 残り

- 23日

貧困・虐待などで親を頼れない若者に伴走支援を|若者おうえん基金

- 現在

- 7,221,000円

- 支援者

- 339人

- 残り

- 6日

地域文化を残し、課題を創造的に解決する 『めぐる、友の会』会員募集

- 総計

- 100人

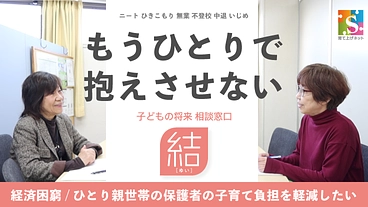

問題解決型の保護者相談を経済困窮・ひとり親世帯にも支援を届けたい

- 総計

- 77人

孤独な夜を照らす光を―家にいたくない若者の居場所をみんなで作りたい

- 総計

- 77人

仙台発、政治や選挙を身近にする活動をサポートしてください!

- 総計

- 23人

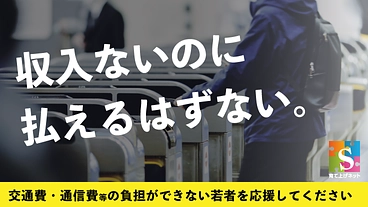

貧困・困窮状態にある若者の「実費」を肩代わり!継続支援のお願い

- 総計

- 77人