支援総額

目標金額 3,000,000円

- 支援者

- 93人

- 募集終了日

- 2015年3月11日

引換券について (2) - 非営利組織の経営のジレンマ

皆様、ご支援こころからありがとうございます。そして、かなり高めの目標を設定してしまい、大丈夫かな?と思っていたのですが、達成できてしまって、まるで、心臓の手術が終わった時の気分のようです。

全身麻酔をされるまでの浮いているような感覚と、手術が終わった後の急に正気に戻される感覚。なんか、その間にいるような感覚をまだ味わっています。

個別にお礼を申し上げる時間は、ゆっくり取らせてください。お礼くらいは、心を落ち着けてから書きたいし、財団の登記に関わる作業と並行してのご返信になり、一ヶ月弱かかってしまうかもしれませんが、必ずご返信致します。

非営利組織の経営のジレンマ

さて、あと幾つか書いておきたいと思ったことがあるので、今日は非営利組織の経営に関してだけ。

「財団の概要について、あらためて」という、前回の記事の中で、「自転車操業と相互不信」というキーワードをスライドの中で紹介していました。

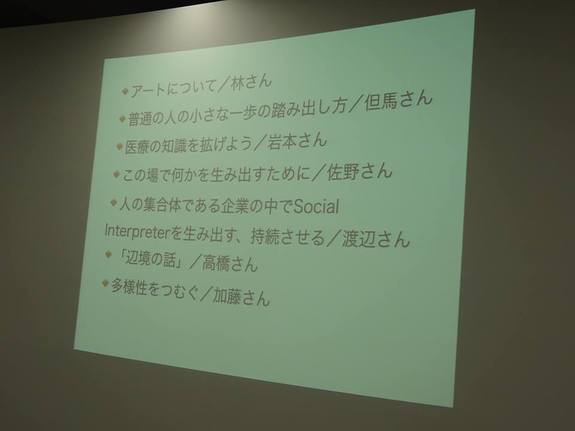

ここ一年ほど、「ソーシャル・ビジネス」という言葉や、もしくは、「ソーシャル」を求めるムーブメントとは、少し違った軸足の方々にご意見を伺う機会を持っていました。それは、ビジネスセクターの本丸にいる方々であったり、当事者と向き合う直接の支援者であったり、もしくは、社会の流れと闘おうとしているアーティストであったり。

聞くと、やはり、「ソーシャル・ビジネス」という一つの流れやNPO法人にに対する不信感は育っているような受け答えが大きかった。その理由も伺うと、最もだなとも思わされました。「ビジネス」や「事業」と名乗る割には、事業構造が脆弱で、適切な給与も払えていないように見える。直接の支援者(例えば、児童養護や介護の現場で働く方々であったり)から見ると、仕組みだけを主張して、受益者や社会的弱者の顔がそこまで見えてこない。アーティストやクリエイターからすると、社会に対してメッセージを送っているはずなのに、直線的すぎて、みすぼらしい感じがしてしまう、と。

なるほど。どれもそうだなあ、と深く頷きつつ。じゃあ、ちょうどいいから、一緒に何かやりましょうよ、というような事を繰り返していたら、先週末のような「闇鍋」のような多様性が混ざり合う場になったのでした。

そんな対話や問題意識が、昨週末の場に反映されていました。

何が言いたいかというと、話は単純で、まだまだソーシャル・ビジネスや事業型NPO法人の担い手も発展途上でしかなく、我々が期待をしすぎているのかもしれませんし、もしくは、期待をさせすぎたのかもしれません。ところで、アジアの国々を旅するなかで、やはり、社会を変えるには、少なくとも、10年は掛かるのだ、10年掛けるのだ、という因果律を魅せつけられました。しょぼくれたように映るものの中には、輝きを秘めたものがあるだろうし、仕組みの中には、回り出すまで、結果がわからないものもあります。そして、事業とは失敗を通じて、急成長するリズムのものです。

自転車操業の乗り越え方

さて、「自転車操業」だから、と言って、そもそも非営利組織の経営はそこまで不安定なものではありませんし。自転車だって、バランスを取る方法があるから、前に進むわけです。

そんなやり方をご紹介しようとおもっているのが、ブックレットにした「非営利組織の経営のノウハウ、キープロセス」です。

改めて、購入予約して頂いた方々のご意見を聞きつつバランスを取ろうと思っていますが、僕の思惑は、一点で、非営利組織の経営の特殊性や優越性が、もし、他のセクターの方々にもわかる何かを創ることができれば、もっと早く相互の誤解は解けるだろうということなんです。

・社会起業家が”たま”に社会を変えられるのはなぜか?

・そもそもの自転車操業に対する誤解

・事業とは?

・成長のステージとジレンマ

・価格設定のポイント

・バックオフィスの強化のあり方

・財務戦略、資金調達の基本

・Does/Dont's (やるべきこととそうではないこと)

など、ご紹介できるといいかなと思っています。(読者のバランスも見つつ、それにできるかぎり答える構成にさせていただこうと思っています)

下記に最近聞かれた質問に答える、という形で書いたメモ書きをおいてありますが、ブックレットの内容に近いと思います。

https://note.mu/tetsuokato/n/n614f5789160f?magazine_key=m58cce8ae58bc

(メモ書きのつもりで書いた、バックオフィスの強化の話ですが、フェイスブックで100シェアされたりしてびっくりしました・・・。)

今まで、ベンチャー企業や非営利組織の経営の支援、累計で25社やっているので、それなりに自信のある内容です。

それを支える仕組みの創り方のケーススタディ

そして、我々がこういう財団的なアプローチ、社会起業家からコンサルティングや支援の報酬を頂くのではなく、自ら資金調達した資金と共に、経営を支援するというやり方に転じたのは、2011年のことでした。多くの方々に興味を持って頂きましたが、それと比例するように、「新しすぎて」支援しにくい、という言葉を頂きました。

「必要だ!とみんな言ってたじゃないか?」と思いつつ、まあ、新しいものに本格的な支援を投じにくいのはわかるから、結果を出すしかないかな、と震災復興の支援で、東北の社会起業家たちの支援を始めたのでした。

仕組みを創り、仕組みを回すには、タイムラグが必ず存在します。仕組みとは、循環でしかなくて、雨水が大地を潤し、海に流れ、蒸気として雲に還るように、循環が循環たり始めるには、大きな時間が必要です。にわか雨が降るだけでは、母なる海は海たりえなかった。

なんか、壮大な比喩にしてしまいましたが、ここには、「鶏と卵」のジレンマがあります。やはり、卵を産まずして、鶏の価値を測るというのは難しい。だけれど、まず、卵を産む鶏を見つけるというやり方はあるし、最小限のリソースで、ミニマムな成果を見せるというのはデザインできることなんです。

社会的投資の技術論というのは、世界各地で議論がされ始めたばかりだし、これは!という方法論が存在するわけではありません。それは、日本においても同様です。

しかし、この分野を開拓しようという若手は増え続けているし、さらには、投資のプロフェッショナルの人口は母数が小さいとしても、飛躍的に伸びています。だからこそ、我々はまだ最小限の成果かもしれないけれど、技術的に、もしくは、戦略的に何を考えて、これに至っているのか、ということをできるかぎり共有することで、この分野の基盤をつくっていきたいと思っています。こちらも、読者のバランスを見つつ書き上げることができれば幸いです。

内容としては

・社会起業家の見つけ方

・資金調達と支援のバランス

・法人の選択と、営利、非営利のバランスの取り方

・インパクト・アセスメント(成果測定)の考え方

・ハンズオン支援(経営支援)の方法論

・オープンなコミュニティをつくる

・上位の役割を開発し、上位の方々を巻き込む

・Does/Dont's (やるべきこととそうではないこと)

というような内容になるかなと思っています。

より大きな社会の変化は、篤志家と社会起業家の関係を見直すことから

再掲になりますが、WIAの提案はより大きな社会の変化を見据える中で、見直すべきことは見なおしていきましょう、というとてもオーソドックスなものです。相互不信があるなら、対話が必要だし、ボタンの掛け違いは直せばいい。

そのためには、社会起業家を見るだけじゃなくて、彼らの現場や「社会的弱者」の置かれている状況を理解する必要がある。その上で、そろそろより大きな問題解決のスキームを構想する頃かな、と。

もし、実行に足る何かができれば、やってみればいい。やってみて、成果が出るなら、再現すればいい。持続可能な形で再現することができれば、各地で展開できるようになるかもしれない。もし、そこに、規模の経済性や、最適規模の考え方があれば、自転車操業や相互不信は抜けだせるかもしれない。

記事がだいたい書き上がったところで、こういう内容を僕に教えてくれたアジアの友人たちや、震災復興でご一緒した米国、英国の支援者の顔が出てきています。彼らから学んだことを還元する意味でも、ぜひいいものにしたいなと思っています。

そして、上記、二つのブックレットの内容はずっと書き上げたいなと思っていた内容なのですが、目次もちゃんと開示しないまま「最初の読者」になって頂けていることに心から感謝しています。

リターン

3,000円

財団設立時への参画の御礼として、

・フォトレター(財団設立時のみ発送)

・活動報告のメールマガジン(月刊)を送らせて頂きます。

- 申込数

- 27

- 在庫数

- 73

10,000円

・フォトレター(ハガキサイズ・月次で郵送)

・賛助会員向けのジャーナル(デジタル)を送らせて頂きます。

・招待制の総会にご招待致します。(賛助会員の資格は年度更新とさせて頂きます。)

- 申込数

- 23

- 在庫数

- 77

3,000円

財団設立時への参画の御礼として、

・フォトレター(財団設立時のみ発送)

・活動報告のメールマガジン(月刊)を送らせて頂きます。

- 申込数

- 27

- 在庫数

- 73

10,000円

・フォトレター(ハガキサイズ・月次で郵送)

・賛助会員向けのジャーナル(デジタル)を送らせて頂きます。

・招待制の総会にご招待致します。(賛助会員の資格は年度更新とさせて頂きます。)

- 申込数

- 23

- 在庫数

- 77

別府のレトロな温泉・東町温泉を改修し未来へつなぐ!!

- 現在

- 529,000円

- 支援者

- 54人

- 残り

- 23日

貧困・虐待などで親を頼れない若者に伴走支援を|若者おうえん基金

- 現在

- 7,221,000円

- 支援者

- 339人

- 残り

- 6日

地域文化を残し、課題を創造的に解決する 『めぐる、友の会』会員募集

- 総計

- 100人

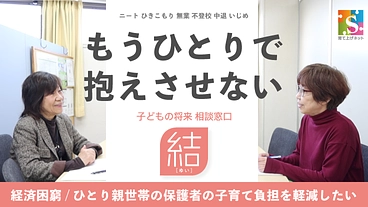

問題解決型の保護者相談を経済困窮・ひとり親世帯にも支援を届けたい

- 総計

- 77人

孤独な夜を照らす光を―家にいたくない若者の居場所をみんなで作りたい

- 総計

- 77人

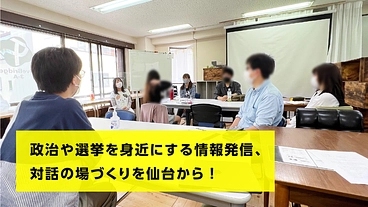

仙台発、政治や選挙を身近にする活動をサポートしてください!

- 総計

- 23人

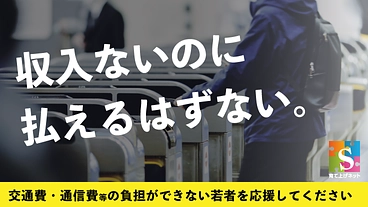

貧困・困窮状態にある若者の「実費」を肩代わり!継続支援のお願い

- 総計

- 77人