U-22プログラミング・コンテスト2025 開催サポーター募集!!

支援総額

目標金額 3,000,000円

- 支援者

- 1人

- 募集終了日

- 2025年3月20日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

#ものづくり

- 現在

- 216,684,000円

- 支援者

- 12,280人

- 残り

- 30日

沖縄県の石垣島で、『子供を育てる子ども食堂』を運営したい

#子ども・教育

- 総計

- 1人

多領域と未来を紡ぐ「音声コーパス」の継続的な維持・拡大へのご寄付を

#子ども・教育

- 現在

- 3,270,000円

- 寄付者

- 78人

- 残り

- 36日

今後の日本の生産者、消費者を救う自然栽培「半夏生米」にご支援を!

#地域文化

- 総計

- 56人

ALS・認知症・アミロイド疾患へのご支援を!新薬開発サポーター

#医療・福祉

- 総計

- 2人

全ての人が森林保全に参加するきっかけとなるボードゲームを作りたい!

#子ども・教育

- 現在

- 493,000円

- 支援者

- 23人

- 残り

- 8日

駅チカ託児所を多くの人へ!子育てを地域全体で応援する新しいカタチ

#子ども・教育

- 現在

- 175,000円

- 支援者

- 24人

- 残り

- 42日

プロジェクト本文

▼自己紹介

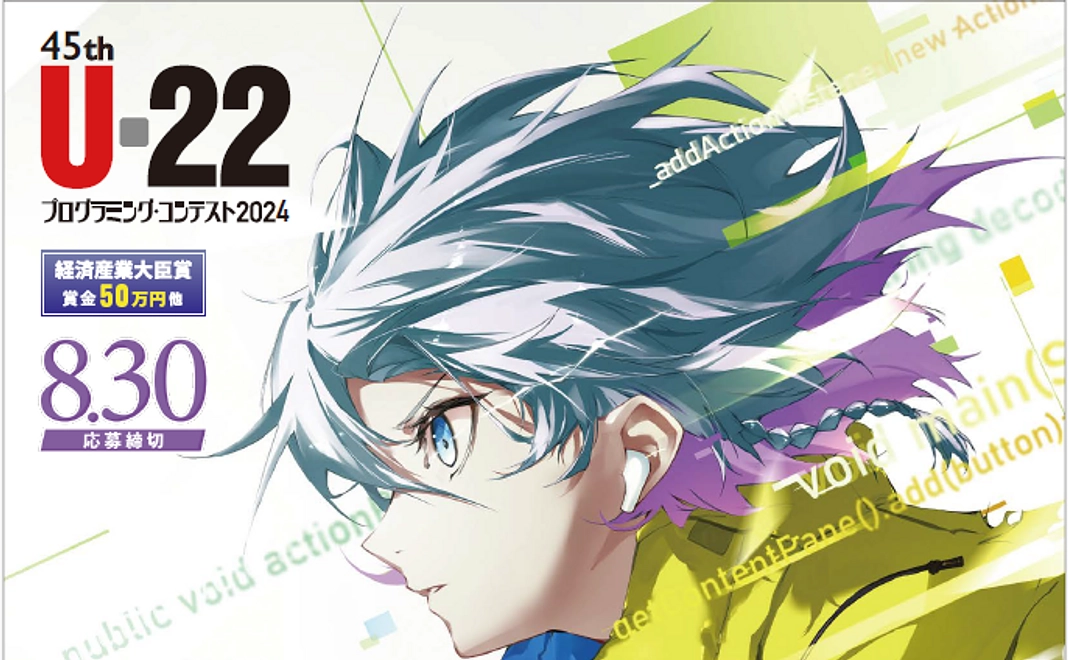

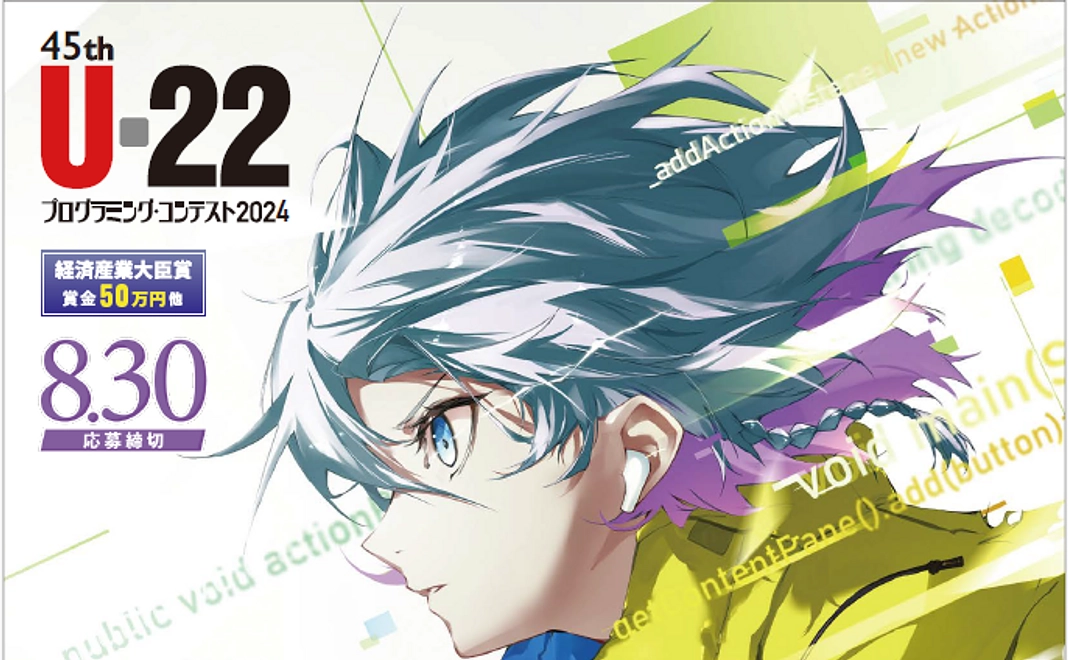

U-22プログラミング・コンテストは、1980年、国内のIT人材の発掘・育成を目的に経済産業省主催として、スタートした、作品提出型のプログラミングコンテストです。2014年、民間へ移行し、以降協賛企業制度を設けてU-22プログラミング・コンテスト実行委員会主催として開催を継続しています。コンテストの特徴は22歳以下という年齢制限だけで、ジャンル・言語も不問の門戸の広いコンテストとして、小学生~大学生まで毎年多くの方に応募いただいています。

コンテスト運営は、一般社団法人ソフトウェア協会内に設置されているU-22プログラミング・コンテスト運営事務局が行っており、一般社団法人ソフトウェア協会の職員が兼任しています。

▼プロジェクトを立ち上げたきっかけ

2014年以降、毎年、運営事務局を設置している一般社団法人ソフトウェア協会の理事企業を中心に、協賛企業としてサポートいただき、開催を継続していました。しかし、かれこれ10年以上が経過し、一部企業では担当変更・世代交代・方針転換などで徐々に協賛いただける企業が少なくなり、既存の協賛企業だけではコンテストの開催費用を賄えなくなってきてしまいました。新規にご協賛いただける企業の申し出があると良いのですが、小学生から大学生まで応募可能ということで年齢層が幅広く、採用やマーケティングといった企業にとって魅力のあるメリットが弱いことから、なかなか新たな協賛企業が出にくい状況です。しかし、もともとのコンテストの趣旨、22歳以下を同じ土俵にたたせ、それぞれの魅力を評価するという点を変更することは避けたく、それであれば、不足分を補填するような形で、クラウドファンディングを活用できないか、と思ったのが今回のきっかけとなります。

▼プロジェクトの内容

U-22プログラミング・コンテスト2025開催とそれに付随する各種企画全般。

・U-22プログラミング・コンテスト2025Web・リーフレット・ポスター制作費用

・U-22プログラミング・コンテスト2025プロモーション費用 全国7500校へのリーフレット・ポスター配布/SNS広告/ワークショップ企画開催/各種展示など

・U-22プログラミング・コンテスト審査運営(応募作品の初回審査代行費用/委員への作品説明/採点集計)

・U-22プログラミング・コンテスト最終審査会運営とそれに付随する費用(受賞者交通費/審査委員謝金/副賞/会場費/運営費/懇親会費)

・U-22プログラミング・コンテスト2025のレポート作成と協力企業・団体・個人への報告費用

▼開催スケジュール(予定)

4月上旬 応募要領公開

5~6月 リーフレット・ポスター発送

7月 応募受付開始

8月 応募締切

9月中旬 事前審査

10月中旬 一次審査会

11月下旬 最終審査会

12月下旬 レポート公開

▼プロジェクトの展望・ビジョン

まずは例年同程度で開催するための資金を確保することが大前提となります。余剰分が発生する場合、大学生の応募数が少ないことから、翌年の学生へ向けたプロモーションや企画、また、最終審査会の視聴者数を増加させるための仕組みなども検討したいと思います。 ※プロジェクト成立後、天災等やむを得ない事情(緊急事態宣言などコロナウイルスによる影響を含む)によりイベントが開催できなかった場合、(延期/翌年繰り越し(代替使途)に使用します。※本プロジェクトの資金はU-22プログラミング・コンテスト運営事務局が設置してある「一般社団法人ソフトウェア協会」が受け取り、プロジェクトとリターンはU-22プログラミング・コンテスト実行委員会にて実施します。

※本ページに掲載している画像は、U-22プログラミング・コンテスト2024最終審査会表彰式の模様です。最終審査会および表彰式の模様はU-22プログラミング・コンテストの記録・プロモーションの一環として、一般公開するなど、広く利用する旨、周知しており、事前に制作者本人(15歳未満の場合は保護者)より同意を得ております。

※当イベントは、2025年6月までに、協賛金ならびにクラウドファンディングの合計金額が目標金額を達成しなかった場合、開催規模の縮小・開催方法の変更・延期等の可能性があります。

- プロジェクト実行責任者:

- 原 洋一(一般社団法人ソフトウェア協会)

- プロジェクト実施完了日:

- 2026年1月30日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

国内の22歳以下の若手プログラマーの頂点を決する、U-22プログラミング・コンテストが民間に移行して10年、これまで協賛企業制度を設けて、コンテストの運営に必要なすべてのコストを賄っていた(Web・リーフレット・ポスター制作、一部審査委託、コンテスト運営費、会場・懇親会費用等など)。 しかし、かねてより年齢が幅広く、採用または広報的なメリットが生み出せず、ソフトウェア協会の理事を中心に、CSRの一環で支援いただいていた。しかし、組織体制の変更、担当者の異動等による協賛企業の減少、会場・機材・郵送費等の高騰に伴い、協賛金だけではコンテストの運営が立ち行かなくなってきた。このままでは、45年以上続いた国内最古のIT系コンテストの開催継続が危ぶまれる見込みがあり、協賛金で不足している資金をクラウドファンディングで賄えないかと考え、今回初めて募集することとした。 2025年4月に応募要領を公開、7月~8月を応募期間とし、最終審査会は11月下旬を予定しています。最終審査会の模様などをまとめた実施報告書は毎年翌1月中に関係各所へ展開しており、こちらの報告を持って終了となります。

リスク&チャレンジ

- プロジェクトを実施する上で必要になる資格や許認可について

- 経済産業大臣賞・経済産業省商務情報政策局長賞の授与(2025年3月)後援名義(2025年3月)

- リターンを実施する上でのリスクについて

- イベント会場の決定とあわせて開催日時が確定する予定。

- プロジェクトに必要な金額と目標金額の差額について

- 必要金額と目標金額の差額は一般社団法人ソフトウェア協会内にて調整します。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

自らのアイデアと技術を武器に、挑戦していく若者を応援する、22歳以下の作品提出型のコンテストで、1980年から経済産業省主催として開催、2014年に民間へ移行し、民間企業による協賛金をもとに開催を継続しています。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

リターン

5,000円+システム利用料

最終審査会オンライン聴講用URLのご案内

最終審査会のオンライン聴講用URLをご案内します。

なお、最終審査会は2025年11月下旬に開催予定です。応募要領公開(2025年4月上旬)にあわせ、公式Webサイト(https://u22procon.com)にて最終審査会の日程を発表いたします。

- 申込数

- 1

- 在庫数

- 499

- 発送完了予定月

- 2026年11月

10,000円+システム利用料

U-22プログラミング・コンテスト2025リーフレット(A4両面)プレゼント

U-22プログラミング・コンテスト2025のリーフレット(A4判両面)をプレゼントします。

※画像は2024年イメージです

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 100

- 発送完了予定月

- 2025年6月

5,000円+システム利用料

最終審査会オンライン聴講用URLのご案内

最終審査会のオンライン聴講用URLをご案内します。

なお、最終審査会は2025年11月下旬に開催予定です。応募要領公開(2025年4月上旬)にあわせ、公式Webサイト(https://u22procon.com)にて最終審査会の日程を発表いたします。

- 申込数

- 1

- 在庫数

- 499

- 発送完了予定月

- 2026年11月

10,000円+システム利用料

U-22プログラミング・コンテスト2025リーフレット(A4両面)プレゼント

U-22プログラミング・コンテスト2025のリーフレット(A4判両面)をプレゼントします。

※画像は2024年イメージです

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 100

- 発送完了予定月

- 2025年6月

プロフィール

自らのアイデアと技術を武器に、挑戦していく若者を応援する、22歳以下の作品提出型のコンテストで、1980年から経済産業省主催として開催、2014年に民間へ移行し、民間企業による協賛金をもとに開催を継続しています。