支援総額

目標金額 8,000,000円

- 支援者

- 476人

- 募集終了日

- 2024年11月24日

10月27日 シンポジウム『協同組合とのコラボで拓く若者就労支援』(第二部)

首都圏若者サポートネットワーク事務局長の池本修悟です。

今回は第7回首都圏若者サポートネットワークシンポジウム『協同組合とのコラボで拓く若者就労支援』の後半部分の第二部についてご報告させていただきます。

<基調講演>

恒松 大輔 氏(社会福祉法人子供の家 自立援助ホームあすなろ荘 ホーム長)

「自立援助ホームの若者たちの「働くこと」に向けたチャレンジ」

恒松さんには首都圏若者サポートネットワーク運営委員にも加わっていただき就労キャリアワーキングメンバーとして体験就労プログラムの設計も一緒に行ってきました。更に恒松さんがホーム長をしているあすなろ荘の入居者も体験就労プログラムを活用してくださっているのでそのような視点からもお話しいただきました。

冒頭まだまだ皆さんがご存知でない自立援助ホームについてご説明いただきました。児童養護施設に比べて職員数が少なく、シンポジウム当日も恒松さんは夜勤明けでの登壇とのことでした。児童福祉施設と自立援助ホームの大きな違いは措置制度ではなく、委託措置という点です。児童養護施設は児童相談所が行政行為として入所を決めるのですが、自立援助ホームは利用者自体が施設と契約して入居する、つまり自己選択・自己決定。本人の意思を尊重した入居であるということを話されました。出るのも入るのも自由なので、1年間の計画を一緒に立てた次の日に出ていくこともあったそうです。ただし、出ていったからといって縁が切れるわけではなく、出てからどれだけつながっていけるかを大切にしたいと話されました。

毎日新聞に特集された記事を紹介されつつ、具体的な自立援助ホームでの支援について教えて頂きました。以前のように児童養護施設から次のステップとして自立援助ホームにやってくるのではなく、今あすなろ荘で暮らしている5人の内4人が家庭からで、「虐待が発見されなかった」もしくは「高校生になってやっと自分の声で助けてって言えるようになった」そういう子どもたちが来るそうです。

虐待を生きて/上 「出会い系」でつないだ命 義母、義父から暴力 耐えきれず家出し転々と

虐待を生きて/下 「歯磨き知らなかった」 経験基に心理師目指す

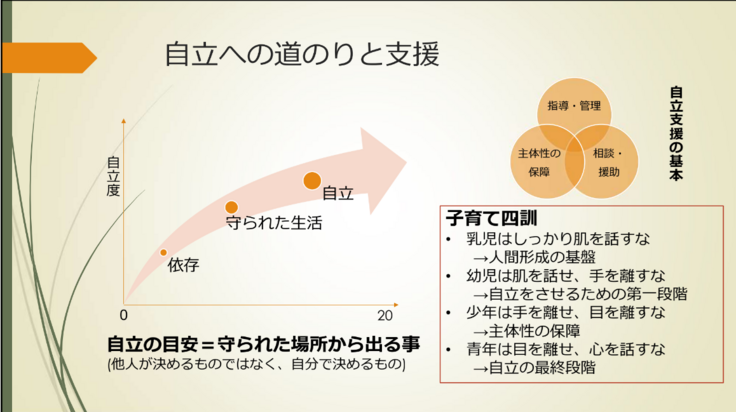

自立の目安についても話されていて、「守られた場所から出る事」が自立の目安。出るタイミングは他人が決めるのではなく自分で決めるという考え方を紹介していただきました。18歳で出る子もいれば、25歳、26歳で出る人もいる。今年施行された改正児童福祉法で本人が希望すれば20歳を超えてもまだ自立援助ホームにいることが出来るということは言われていますが、入所の年齢は20歳までですし、現実的に30歳、40歳までいれるわけではないので、本人の意思だけで自立をしていくことは難しいとお話しされました。

以下の「子育て四訓」を紹介しつつ本来であれば安心安全な場所に20年くらいいて自立していくことを考えると5歳で保護されればそこから20年だと25歳。16歳、17歳で初めて社会的養護の下で暮らすと36歳、37歳になるという感覚。児童養護施設だと15歳になったらみんな高校受験をするというライフステージを考えないといけないのですが、自立援助ホームはライフステージについては少しゆとりをもって様子を見ていけるとのことでした。

自立援助ホームの課題としては、発達障害とか知的障害を持つ児童の増加、施設経験のない児童の増加によりニーズが多様化しており、就労支援以前の手当てが必要な学籍を持っている利用者など単純な就労自立だけではなくなっていることもあって入居期間が長期化しているそうです。

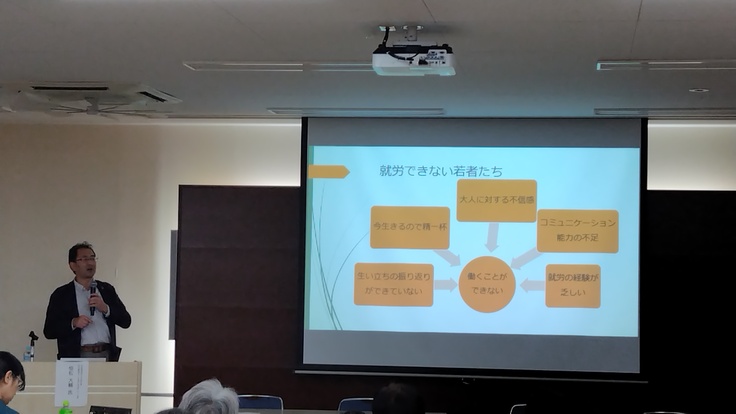

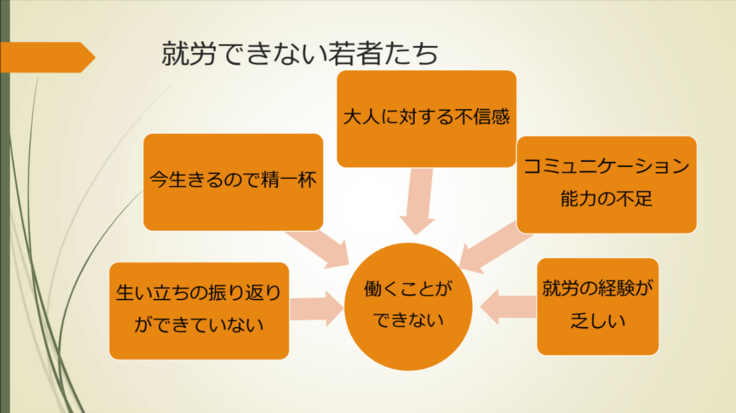

就労できない若者については下の図のようにいろいろな理由があるのですが、その一つに本日のメインテーマである就労体験が乏しいという理由もあると話されていました。

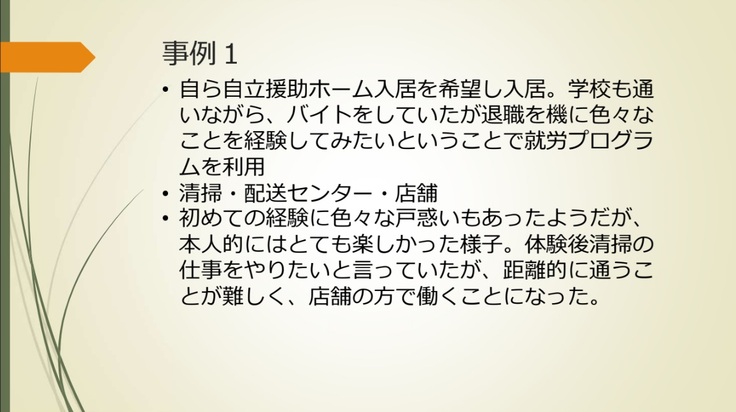

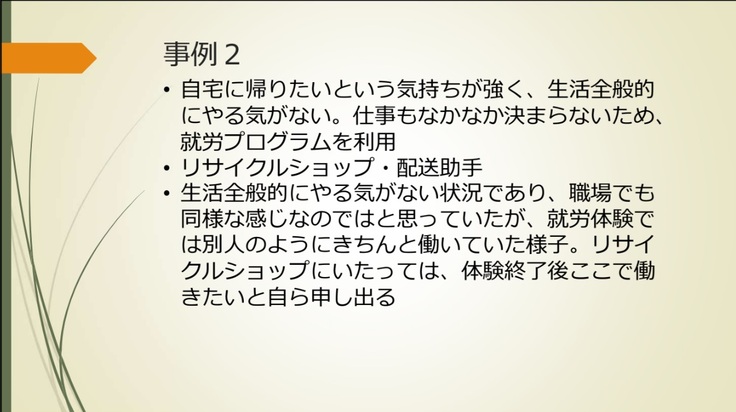

あすなろ荘の利用者で体験就労プログラムを活用してくれたお二人のことも紹介していただきました。他の就労支援プログラムは会社の社長の思いが強く、その思いが現場のスタッフに届いていなくギャップがあるところも多いそうなのですが、生協やワーカーズコープの現場などだと受け入れてくれている感覚が強く、良いところをみつけほめてくれるから本人たちも嬉しいのだろうなと話されていました。

体験就労プログラムのまとめとして

• もともと自信を無くしている青年たちが、この体験プログラムを通して、受け入れてもらっているという思いがあるのではないか。

• 全ての場所ではないが、就労体験後そのまま働くことができるので、まずはやってみるという体験

ができることも仕事に対するハードルを下げているのでは。

という整理をされていました。

最後に以下のメッセージをいただきました。

「自立援助ホームにくる青年達は、本来小さいころから少しずつ経験していくことが、経験できていなかったり、失敗するという経験をさせてもらえなかったりすることが多かったと思います。

そんな状況でいきなり、仕事をするということがどれだけハードルか高いか...。

就労体験等を使って、スモールステップができるような支援を行っていくことが大切だと思います」

恒松さんありがとうございました。

<パネルディスカッション>

テーマ「体験就労プログラムを利用して」

【パネリスト】

松木 良介 氏(社会福祉法人青少年と共に歩む会 三宿憩いの家 ホーム長)

矢嶋 桃子 氏(社会福祉法人子供の家 アフターケア相談所ゆずりは 支援員)

新妻 隆子 氏(ワーカーズ・コレクティブRainbow デポー国領駅前フロアーマネージャー)

【コーディネーター】

中根 康子 氏(一般社団法人くらしサポートウィズ 事務局長)

体験就労プログラムは東京だけではなく、神奈川、埼玉でも行っているのですが、パネルディスカッションでは一番長く取り組んでいる東京の取り組みを紹介させていただきました。

4人の自己紹介の後まず、自立援助ホーム三宿憩いの家の松木さんからご報告をいただきました。2人の若者にのべ3回体験就労プログラムを利用していただいたのですが、直近のエピソードで、パネルディスカッションの事前打ち合わせの時は体験就労プログラムがうまく行き、体験した施設で働きたいといって初任者研修を受けて晴れて職場で働けるというお話をする予定だったそうなのですが、先日から体調不良が始まり、結果的に働けない状況になってしまったという報告でした。

就労の経験をしてきていない若者は失敗する可能性が高い中で、松木さんからは「失敗をさせて頂くことを念頭に図々しいお願いをしている」というお話しをしていただき、10%くらいしかうまく続かないので若者を受け入れる立場の事業者さんには「うまくいかないことをくよくよしていただく必要はない」という心構えと「失敗を経験でき、そのことを語れる経験が若者にとって大切」という意義を語ってくださいました。

コーディネーターの中根さんからの「なぜ体験就労プログラムを利用するのか」という質問に対しても「決定打は、無理がきくところ。無理を投げてもそれっぽい内容が返ってくる。」「きっとうまくいくではなく、何かあるだろうなと思うので、相談しにくいけど、それでも良いと言ってくださるのがありがたい」というコーディネートの力を評価してくださったのと、「小さな経験をたくさんの人に積み重ねてくださる」「うまくいかなかったのは私たちの部分だと思うので、疲れないで長くやっていただきたい」という受け入れ先に対する感謝や期待を述べて頂きました。

続いてゆずりはの矢嶋さんからご報告をいただきました。ゆずりはの皆さんには昨年度4人の方にのべ5回体験就労プログラムを利用していただきました。ゆずりははアフターケアが中心のため、利用者は若年というほど若くなく30代の方もいて、ご報告いただいた方も30代で、生活保護を受給している方の就業体験についてご報告いただきました。

元々気分の落ち込みがあったり気持ちの波が割と激しい方で死にたいなって気持ちにもなってしまい「どうせ自分だって何やったらダメなんです」という感じで結構自己否定の言葉を発言することも多かったそうです。一方穏やかな時はとても優しく、人のことも考えられるし共感能力もある。そして何より努力家で生活保護を受けてるので働きにくい事情がある中で勉強をして資格も取りたいということでゆずりはでやっている高卒認定試験を取って高卒の資格も取り、簿記の勉強をして三級までは独学で取得し今も二級の勉強をしているすごく努力家で真面目な方です。矢嶋さんもいつか何かの機会が来たらこの人は一個前に絶対進めるポテンシャルというか潜在能力あるなと思っていたそうです。

体験就労プログラムに参加した流れとしては「どうせ俺なんかやっぱり無理ですよ」と普段なら言うところを、ゆずりはに来ている他の利用者さんが「体験就労プログラムをやってみる」ということを言ったので、君がやるのだったらやろうかなということで配送センターの仕分けの仕事をさせてもらうことになりました。

久しぶりに立ち仕事をして「本当疲れた」「腰が痛い」「膝が痛い」などと言ってたそうなのですが、現場のパートの皆さんに歓迎をしてもらって本人も持ち前の真面目さとか誠実さを発揮し5日間真面目に取り組んだそうです。その後本人からもう一回その職場体験をしたいという相談があり調整したのですが、本人のメンタルが急に下がったため、2回目の体験は実施することはありませんでした。その後自分は結構毎日通える場所を見つけたほうが良いと言ってB型の作業所に通うことになったそうです。

中根さんの「なぜ体験就労プログラムを利用するのか」という質問に対しては、「ゆずりはの利用者は生活保護を受けている人が多く、就労につながりにくい方が多いですが、やはり体験する機会が本当に大切なんだというのをプログラムを通じて教えられた」と語っていただきました。自立援助ホームも同様ですが、アフターケアの利用者は家族間の虐待などで深い傷付きからトラウマを抱えて人間関係がうまく築けず精神疾患を持ったりしている人が多いです。そのような皆さんは生活保護のため生活はできるけどまったく働きたくないわけではないそうです。そういう中で体験就労プログラムは個別の事情に柔軟に配慮してもらえるので本当に有難いチャンスだそうです。「ありがとう」と言われて自己有用感を持ち、小さな経験だし表情には出ないけど振り返った時に大きなものになっていると思うと矢嶋さんに語っていただきました。また、「コーディネーターの手厚いサポートに尽きる、これがあったからこそ安心してその職場に行けた」ということも話されていました。

新妻さんからは受け入れてみて実際どうだったのかをお話をしていただきました。

受け入れ先の学びにつながる内容で、一番最初に受け入れたのは30代の笑顔が素敵な方だったそうです。通院、引っ越し、本人の都合などでお店の入荷の一番多い曜日にあたってしまい、大声、指示変更などは苦手と聞いていたので離れたところで準備をしてもらっていたのですが、一時間ほどで疲れてギブアップし、その後も一時間ごとに休みながら体験を続けてもらったそうです。この先どうなるかと不安だったそうなのですが、翌日は準備に関わらず店舗の隅の商品コーナーで埃などがあるところをきれいにする作業をお願いしたら、全部きれいにしてくれて、「これを変えてもよいですか?」と言われたので新妻さんが「どうしてそう思うの?」と聞いたら、「これはアイテムが一緒だから」「じゃあ変えてもよいわよ」とやり取りしながらどんどん進めて一時間作業を続け、声をかけても大丈夫ということで続けてもらったそうです。

他にも、「健康食品の棚が高くて届かないですよ」と言われて、新妻さん的には「だから売れないな」と思いつつ、わかっているけど自分は背が高いからそのままにしていたところを「下げてもいいですか」と言われて、「え、じゃあ棚下げてみましょうか」ということで下げてもらいました。

更に、「ワインの在庫が凄く多くないですか?」と指摘をされて、新妻さん的には三本ずつしか並ばないので在庫が当然余るのはわかっているのですが、「週末にチーズとか並べて売ったらどうですか?」と言われて、わかっているけどと思いつつ、ポップを作ってくれるとか本当にどんどん意見が出るようになっていい感じのコミュニケーションが出来るようになったそうです。本当は週末並べてもらうところまでやってもらいたかったのですが、残念ながらプログラムが終わってしまい、最初の一日目はどうなることかと思っていましたが、月並みな言葉ですが心の底から幸せを願わずにはいられないという思いの元送り出したそうです。

2例目3例目は経験を踏まえて関わったメンバーと仕事の内容とかを整理をして迎えたそうなのですが、非常に対応しやすく労働力になっていたそうです。事例によって対応が違う、成果も違う。打ち合わせとかが大事、本人の為にも、受け入れ先の負担を減らすためにも重要だなということを提起されました。

このような新妻さんの発表に対してゆずりはの矢嶋さんからは店舗の方や現場の方が体験に来た若者たちに何かしら言葉をかけてくださっているそのはなむけの言葉、幸せであってほしいなという言葉がその子の人生で本当に大きな花束・ことほぎとして受け取っている子がいると思うと新妻さんに「ありがとうございます」と感謝を伝えられました。

中根さんからの組織として受け入れるにあたっての課題感やプログラムへの期待についての質問に対しては、プログラムが始まる前に学習会があり、「受け入れ先に学びがある」という項目があるのですが、その項目をみた時に「本当?」「負担しかないのでは?」と考え、実際にプログラムを受け入れているときも正直負担がありマネージャーの仕事を放棄したまま寄り添ったりしていたのですが、振り返ってみると誰でもできると思っていて指示したことが実は「先入観」や「思い込み」でこの体験者だけでなく、メンバーにも無理があったのではないか、働きにくさを感じているメンバーがいるのではないかと振り返る機会が出来たそうです。そういう意味で誰でも受け入れられる、新しいメンバーを受け入れられる環境の必要性も話されました。またワーカーズメンバーがとてもやさしかったのが嬉しかったとも話されていて、中学生と違うので「部活何」とか、「家族について質問すること」はしないでと言っていたので、全く話しかけないでほっとくのかなと思ったら、自分なりに考えて接しているメンバーの姿が見れてよかったと話されて、最後に「学びがあったとはっきりを申し上げたい」と話されて心強かったです。

また就労に至るというのは簡単ではないということも話されていたのですが、高校生が学校のない土曜日だけ体験したいと言われたがベテランメンバーでやっと回しているので無理とお伝えになったそうなのですが、振り返ってみると仕事の内容もレジだけお願いするなどもできたのではと話され、組織的な課題もありすぐには決められないが、課題として探っていくことが出来るのではと提案されました。

最後にコーディネーターの中根さんからは体験就労プログラムは協同組合に関わらず、社会をよりよくしていこうという方が困難を抱えた若者のことを応援したいと思う気持ちで成り立っていて、その若者を応援する気持ちがプログラム化されたものです。体験したことが彼らの目には見えない財産、栄養につながっていると思います。失敗の部分しか見えない時もあるかもしれないですが、それもそういうこともあるが今後につながっていくという気持ちを持って関わっていただけたらとお話しされ、「皆さんで応援していけたらと思う」と締めくくられました。

<各地のコーディネーターからのコメント>

後藤 尚美 氏(首都圏若者サポートネットワーク事務局)

松川 由実 氏(NPO法人ワーカーズ・コレクティブ協会)

河本 稀英 氏(一般社団法人コンパスナビ)

<第二部総括コメント>

金丸 正樹 氏(生活クラブ生活協同組合・東京)

後藤さんからは「30年間人を大事にする職場づくりをやってきましたので、人を大事にすればその人たちが本当に幸せな気持ちで生きてくれるんだなと実感しています。」と話されました。「働くことは本当に生きることなので、それを通じて幸せになってほしいというのが根本にあり、助け合いを大事にする職場があるかというとなかなか難しい」と話され、具体的に2,3日前にデポー(生活クラブの会員限定の実店舗)で体験していた人がたまたま体験日が3日目と4日目が1週間間が空いて、スーパーでアルバイトを始めたそうで、どうだったかを聞いたら、「ほぼパワハラ。教えてもくれないしやめようかと思う。」そういうのが多いと言っていたそうです。アフターケア事業のスタッフが「仕事そのものに対する印象が良くない」と話されるのを聞き、協同組合の働き、成長を見守るスタートが大事だと感じたとも話されました。「人生100年時代で終身雇用はないのでライフスタイルに合わせて転職などもあるので、最初のスタートとなる体験就労の場で、安心して働いて見守っていただいて、処する力を最初に作っていくことが大事。人生における最初のステップの働き方としてすごく重要なんだとコーディネーターとして感じた」と話されました。

松川さんが運営されているワーカーズコレクティブ協会は生活困窮者自立支援制度の就労準備支援事業、ひきこもりの支援である横浜市青少年相談センター、横浜若者サポートステーションのジョブトレーニングのコーディネートをされていて、普段主にひきこもりの支援や生活保護世帯の支援などを週2回、1回2時間くらいから始める方が多いそうです。そのような中、自立援助ホームの利用者への体験就労プログラムは、週5日間、5時間から7時間ということで、普段から受け入れ先の事業所は体験に慣れているけどいきなり5時間切り出すのは難しく断られるところもあったそうです。これまでのところ体験就労プログラムを利用した若者たちは5時間5日間連続してこなせる人が多かったため、「今までの引きこもりや生活保護と違うよね」という風に話していたそうなのですが、最近は体力がない、「疲れたから早く返してもよい?」という連絡もあるそうです。また、自立援助ホームでも学校行っている人も増え、土日だけでも体験させてほしいという要望もあるそうで、体力の問題がありつつ、学校に通いながら働ける仕組みやもう少し長期的な別のプログラムがあればよいのではという提案もありました。制度の狭間についても言及されていて、生活保護世帯だから食べるのには困らないはずなのだけど親のネグレクトで一日一食も食べていない人が来たりして、むしろ児童養護施設に措置された方が良かったのではと思うところがあるそうです。最後に提案として制度が複数ある中でうまく組み合わせて体験プログラムを用意していくことが出来ればとも話されました。

コンパスナビの河本さんは埼玉県から事業を受託して就労支援に取り組まれているのですが、コンパスナビが独自で行っている就労支援は就労前提でやるケースが多いそうで、本人も働かないとお金が稼げないし、自立援助ホームは利用料や家賃を払わないといけないという前提があるので、受け入れ先企業も事情を理解してくれている社長さんが温かい気持ちを持って受け入れてくれるのですが、現場は人手が足りていないので大変というミスマッチもあるという課題を紹介してくださいました。そのような中で首都圏若者サポートネットワークの体験就労プログラムは体験する中で生活補助費がもらえることや体験就労した先に就労を継続できる場合あったり、体験だけで終えることが出来るなど選択が出来るというところでハードルが下がるのが良い点だとお話しいただきました。最後に、受け入れ先の協同組合の皆さんが余裕を持って接し、温かく受け入れてくださっているという例としてお弁当屋さんで体験した女の子が最終日にお手紙を皆さんに書いたところ、逆に受け入れ先のお弁当屋さんの皆さんからクッキーをもらうなど感動するような場面も見れたという例を紹介していただき「体験就労プログラムは若者が安心してチャレンジできる環境がすごく大事だとコーディネーターをする中で思った」とお話しいただきました。

第二部の最後に総括コメントとして金丸さんからお話をいただきました。

まず、生活クラブがなぜこの活動に関わっているかについて組合員だけの活動ではなく、地域の課題をしっかり解決していこうという方針を持って取り組んでいる中で、若者支援についても組合員への情報を共有しながら、共感をしていただいて、カンパ活動を取り組んでこられていることをお話しいただきました。

またデポーのマネジャーの新妻さんの話に触れ、国領のデポーは東京の中で一番小さい中で供給は毎年上位のお店でマネジャーとメンバーの連携が事業につながっている現場で若者が経験できるのが本当に重要と話されていました。

働く現場として5日間は長いようで短く、仲良くなった時に終わりになる感じなので、これやりたいなという方がいらっしゃれば続けてほしい。体験プログラムを途中でこれなくなったり、次のステップに進めない方のことにも触れられ、アンケートの中で、体験を終了し自信がついた若者がいるということに受け入れる側として心強いと思いつつ、新妻さんのように受け入れた若者の未来のために力をどのように発揮してもらうのかと重くとらえるところもあると率直に語られていました。

そのようなことを踏まえつつ生活クラブとしては受入れ側として、地域のワーカーズ、NPOなどステークフォルダーなどとつながりながら若者の未来のための選択肢として配送やデポーの事業所を提供していこう、独り立ちして地域に住むので住まいのことやそこの人たちとのつながりを作っていけたらとお話しされました。

<閉会挨拶>

池田 徹 氏(ユニバーサル志縁センター代表理事・首都圏若者サポートネットワーク運営委員)

最後に池田さんから締めの挨拶として「協同組合という職場は優しいんだよ」というメッセージをいただきました。ILOや国連などが社会的連載経済に関する報告書を出す中で、必ず最初に協同組合について触れているそうです。社会的連帯経済とは金儲けが主目的ではなくて社会課題を解決するということが主目的の経済活動を求める運動の総称で国連も協同組合がその代表選手と考えています。その協同組合の組合員が「歯を磨いたことのない子ども」や「靴下をはいたことがない子ども」がいるという自分たちには想像できない世界に触れ、そういう子どもたちの暮らしがあるんだということを何かしなければと思って組合員はカンパ活動に取り組んでくれていると思っています。就労体験についても5時間5日というのは難しいよという話をいただきましたし、制度設計についても議論が必要だと思いました。皆さんのご協力で引き続きこの就労体験がさらに活発になっていくように首都圏若者サポートネットワークとしても検討して参りたいと思います。有効な時間だったと思います。ありがとうございました。

リターン

3,000円+システム利用料

【税制優遇あり】若者おうえん基金:応援3千円コース

■御礼のお手紙

■活動報告書(2025年3月に送付)

■寄付領収証(2025年1月に送付)

■「若者おうえん基金活動報告会」へのご招待(2025年6月頃に開催予定)

※今回のご寄付は税制優遇の対象となります。詳しくはプロジェクト概要の末尾をご確認ください。

※招待イベントは開催1ヶ月前までに詳細をご連絡いたします。

- 申込数

- 181

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年3月

10,000円+システム利用料

【税制優遇あり】若者おうえん基金:お気持ち上乗せ1万円コース

■御礼のお手紙

■活動報告書(2025年3月に送付)

■寄付領収証(2025年1月に送付)

■「若者おうえん基金活動報告会」へのご招待(2025年6月頃に開催予定)

※今回のご寄付は税制優遇の対象となります。詳しくはプロジェクト概要の末尾をご確認ください。

※招待イベントは開催1ヶ月前までに詳細をご連絡いたします。

- 申込数

- 211

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年3月

3,000円+システム利用料

【税制優遇あり】若者おうえん基金:応援3千円コース

■御礼のお手紙

■活動報告書(2025年3月に送付)

■寄付領収証(2025年1月に送付)

■「若者おうえん基金活動報告会」へのご招待(2025年6月頃に開催予定)

※今回のご寄付は税制優遇の対象となります。詳しくはプロジェクト概要の末尾をご確認ください。

※招待イベントは開催1ヶ月前までに詳細をご連絡いたします。

- 申込数

- 181

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年3月

10,000円+システム利用料

【税制優遇あり】若者おうえん基金:お気持ち上乗せ1万円コース

■御礼のお手紙

■活動報告書(2025年3月に送付)

■寄付領収証(2025年1月に送付)

■「若者おうえん基金活動報告会」へのご招待(2025年6月頃に開催予定)

※今回のご寄付は税制優遇の対象となります。詳しくはプロジェクト概要の末尾をご確認ください。

※招待イベントは開催1ヶ月前までに詳細をご連絡いたします。

- 申込数

- 211

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年3月

貧困・虐待などで親を頼れない若者に伴走支援を|若者おうえん基金

- 現在

- 7,062,000円

- 支援者

- 329人

- 残り

- 7日

物価高でごはん食べられない若者に今すぐ食糧を|緊急支援2025冬

- 現在

- 11,484,000円

- 寄付者

- 306人

- 残り

- 30日

夜の世界で孤立・困窮している女性たちに、必要な支援を届けたい

- 総計

- 162人

救う命を選ばない。どんな犬猫も保護し続け福岡の里親さんを増やしたい

- 現在

- 2,884,000円

- 支援者

- 269人

- 残り

- 2日

緊急支援|フィリピン地震へのご支援を

- 現在

- 1,628,000円

- 寄付者

- 222人

- 残り

- 11日

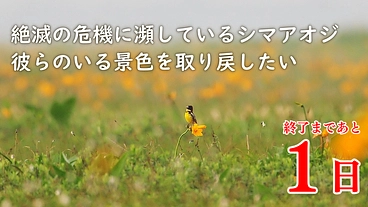

絶滅の危機に瀕しているシマアオジ 彼らのいる景色を取り戻したい

- 現在

- 4,108,300円

- 寄付者

- 332人

- 残り

- 1日

老病ねこたちが最後まで安心して過ごせるおうちを守っていきたい!

- 現在

- 1,893,000円

- 支援者

- 143人

- 残り

- 9日

中古海上コンテナを改造して、大人の秘密基地を作りたい!

- 支援総額

- 630,000円

- 支援者

- 64人

- 終了日

- 10/29

「沖縄戦学徒を伝えたい」妹の絵と姉の言葉を、母が未来へ届ける絵本

- 支援総額

- 3,176,000円

- 支援者

- 248人

- 終了日

- 8/15

38年間存続する地域マーチングバンドの灯を絶やさず、未来へ繋ぎたい

- 支援総額

- 2,581,000円

- 支援者

- 132人

- 終了日

- 5/19

赤ちゃんとママの心をつなぐ“まぁるい抱っこ”で孤独育児をなくす!

- 支援総額

- 6,310,000円

- 支援者

- 195人

- 終了日

- 1/22

感染拡大、再びの危機を乗り越えるために|日本センチュリー交響楽団

- 支援総額

- 10,905,000円

- 支援者

- 591人

- 終了日

- 3/20

“真庭は「人」が観光資源” 皆で魅力ある人を発信する冊子をつくろう

- 支援総額

- 1,280,000円

- 支援者

- 126人

- 終了日

- 7/30