寄付総額

目標金額 2,000,000円

- 寄付者

- 201人

- 募集終了日

- 2025年7月31日

「科学の芽」賞と子どもたちの「好き」を一緒に応援しませんか?

#子ども・教育

- 現在

- 1,900,000円

- 寄付者

- 95人

- 残り

- 10日

物価高でごはん食べられない若者に今すぐ食糧を|緊急支援2025冬

#子ども・教育

- 現在

- 11,815,000円

- 寄付者

- 312人

- 残り

- 29日

緑と笑顔あふれる森の教室を再び!東原小学校森の教室リフォーム計画!

#子ども・教育

- 現在

- 638,000円

- 支援者

- 89人

- 残り

- 40日

沖縄が誇る歴史文化をつなぐ 琉球びんがた事業協同組合50年目の挑戦

#地域文化

- 現在

- 1,285,000円

- 支援者

- 60人

- 残り

- 15日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,700,000円

- 寄付者

- 2,854人

- 残り

- 29日

【フィリピン地震 緊急支援2025】一人でも多くを救うために

#国際協力

- 現在

- 154,000円

- 支援者

- 30人

- 残り

- 40日

フィリピン・セブ島沖地震|命をつなぐ緊急支援

#国際協力

- 現在

- 186,000円

- 寄付者

- 34人

- 残り

- 10日

プロジェクト本文

ーーーーー

7月1日に開始したこのクラウドファンディングは、多くのご支援に支えられ、7月29日に目標額を達成することができました。関係者一同、心より御礼を申し上げます。

ネクストゴールの設定に関しては、「活動報告」に記載いたしました。

活動報告14:https://readyfor.jp/projects/25B142/announcements/387308

このあとも、皆さまからの新たなご支援がありがたいものであることに変わりはありません。その上で、本クラウドファンディングのネクストゴールは、金額の目標ではなく「一人でも多くの人にこのプロジェクトを知ってもらう」という形で定めたいと考えています。その中で、心を寄せてくださる方に出会うことができれば幸いです。

繰り返しとなりますが、重ねて心より御礼申し上げます。

7月31日木曜日、23時までの本クラウドファンディングを引き続きよろしくお願いいたします。

2025年7月30日追記

ーーーーー

プロジェクトに際して

私自身が、触覚を通した「触れる鑑賞」に携わるようになってから20年ほどが経ちます。こうした研究の「最新」を追う場合、どうしても目は海外に向けられてしまいますが、いろいろな活動に関わるほどに国内でも多くの実践が蓄積されていることに気づかされます。

盲学校・視覚特別支援学校の先生方の日々の取り組みにも敬意を示さずにはいられません。今回のプロジェクトでもベースにはこれまで積み重ねてこられた「世界に誇れる触覚実践」があり、このクラウドファンディングを通して、ソーシャルグッドに寄与する地道な活動を応援してくれる方が少しでも増えることを願っています。

本クラウドファンディングは、そんな日本の触覚実践に目を向け、その中で生まれた大切な作品群を守り、活かしていくためのものです。以下に示す目的と三段階の活動を大枠として、この実現に向けてアクションを起こすプロジェクトとなります。

目的:『触覚芸術史』に残すべき100点を超える「ある作品群」をよりよい形で保存・活用すること

①:作品群を現在の設置環境から一旦移動し、一定期間保管する【保護】

②:作品群に再び焦点を当て、記録作成も含めた展覧会を開催する【公開と資料化】

③:視覚特別支援教育に資する「次代に向けた作品群の活用」を示す【提案】

それでは、プロジェクトの背景と「ある作品群」について、ここからお話ししていきたいと思います。プロジェクトへのご支援を心よりお願い申し上げるとともに、各実践に取り組んだ人々の情熱や、それらを支えた時代の息吹について考える機会となれば幸いです。

筑波大学芸術系 宮坂 慎司

「バリアフリー」という言葉はすっかりなじみ深いものとなり、さらにコロナ禍での「非接触」からの反動を示すかのように、触れる鑑賞を企画する美術館は増加傾向にあります。しかし、世界的に見ても触れる鑑賞の歴史はそれほど長いものではなく、例えば、アメリカでは本格的な支援プログラムが検討されたのは、法整備をきっかけとして、1970年代に入ってからです。

それでは、日本の場合はどうでしょうか。バリアフリーやユニバーサルといった言葉が一般的に使われ出す以前、1967年には作家集団である日本彫刻会が盲学校の児童生徒を美術館に招き、大規模な鑑賞教室を開催しています。どうやら「作品に触れること」は世界と比べても身近にあったようです。

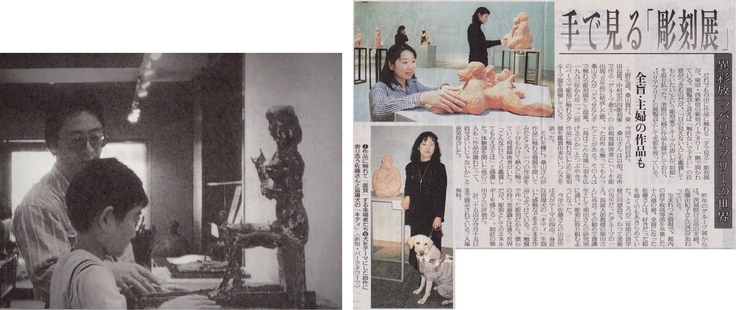

左:盲学校の子どもと彫刻を鑑賞する柴田良貴

右:柴田らの活動を紹介する記事

(1998年12月9日(水)夕刊読売新聞)

筑波大学の触れる鑑賞の歴史も20年に留まらず、私の師である柴田良貴(筑波大学名誉教授)も若き日からライフワークとしてこれに関わってきました。柴田良貴らは「グループ蒼土」を結成し、全ての作品に触ることのできる「手で見る彫刻展」を15回(設立当初に決めていた回数)にわたって開催しました。

触れる鑑賞教室で案内をする柴田良貴の教え子ら

左:山本将之(大阪大谷大学)

右:坂本健(尚絅大学短期大学部)

グループ蒼土には、筑波大学の前身である東京教育大学彫塑教室出身の故・上野弘道(元千葉大学教授)もいました。上野・柴田らの取り組みは多くの後進に影響を与えており、全国で活躍する教え子らにとっても「触れる」は身近にあるものになっています。私自身もその一人であり、彫刻制作と並行して、毎年の触れる鑑賞教室運営や、盲学校・視覚特別支援学校での制作・鑑賞ワークショップの実践を重ねてきました。

出典:『掌の中の宇宙 視覚障害児の学校生活から学ぶ』

西村陽平・成子良子 編, 偕成社, 1991年

上野弘道や柴田良貴とは別の道を歩み、触覚芸術史に足跡を残したのが美術家 西村陽平(日本女子大学名誉教授)です。1947年、京都に生まれた西村は、1973年に東京教育大学教育学部芸術学科を卒業し、翌74年から千葉県立千葉盲学校小学部の教員となり、1998年まで図画工作を担当しました。

西村は美術家・陶芸家として高く評価され、京都国立近代美術館や東京都現代美術館、ビクトリア&アルバート美術館、フランス国立陶磁美術館等、国内外の多数の美術館に作品が収蔵されています。2001年からは日本女子大学家政学部児童学科の教壇に立ち、現在でも触覚をテーマにしたワークショップを多数開催し、インクルーシブ・アートのプロジェクトにも関わっています。

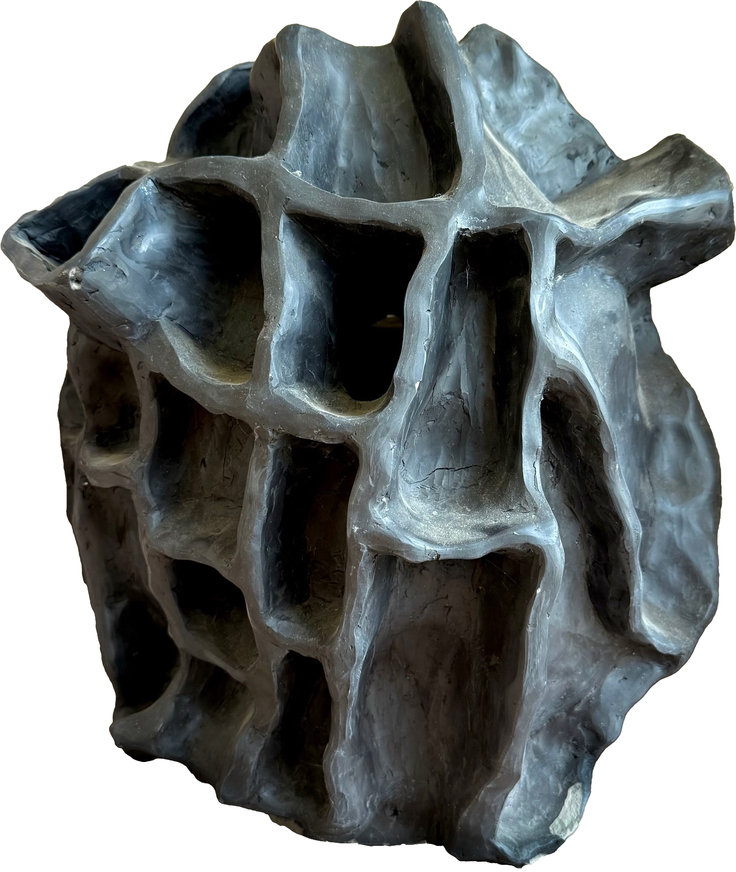

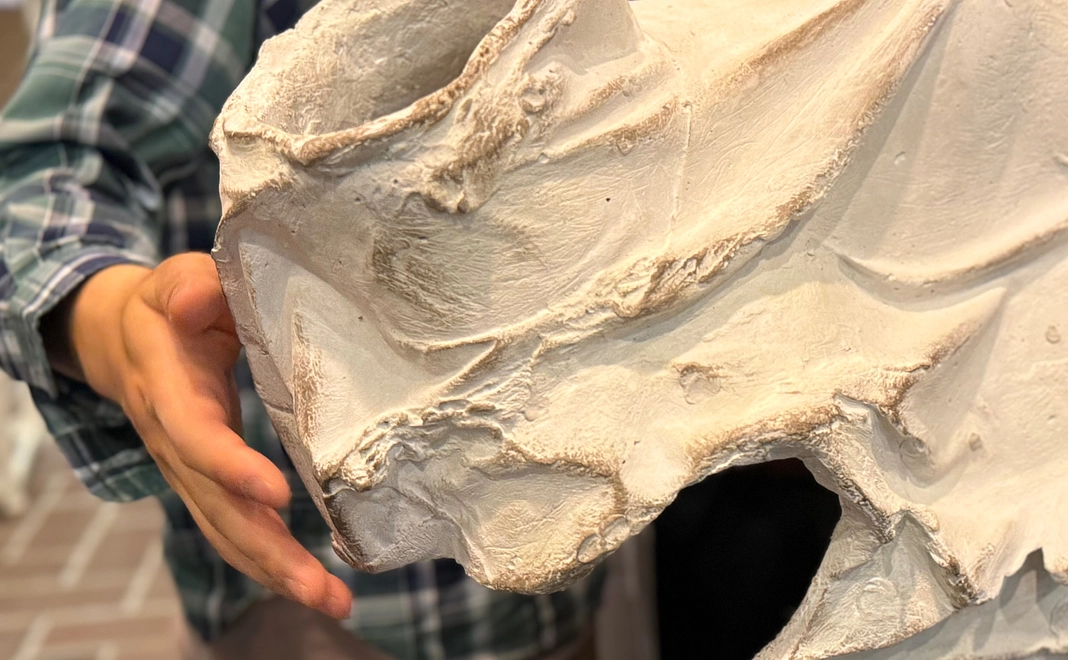

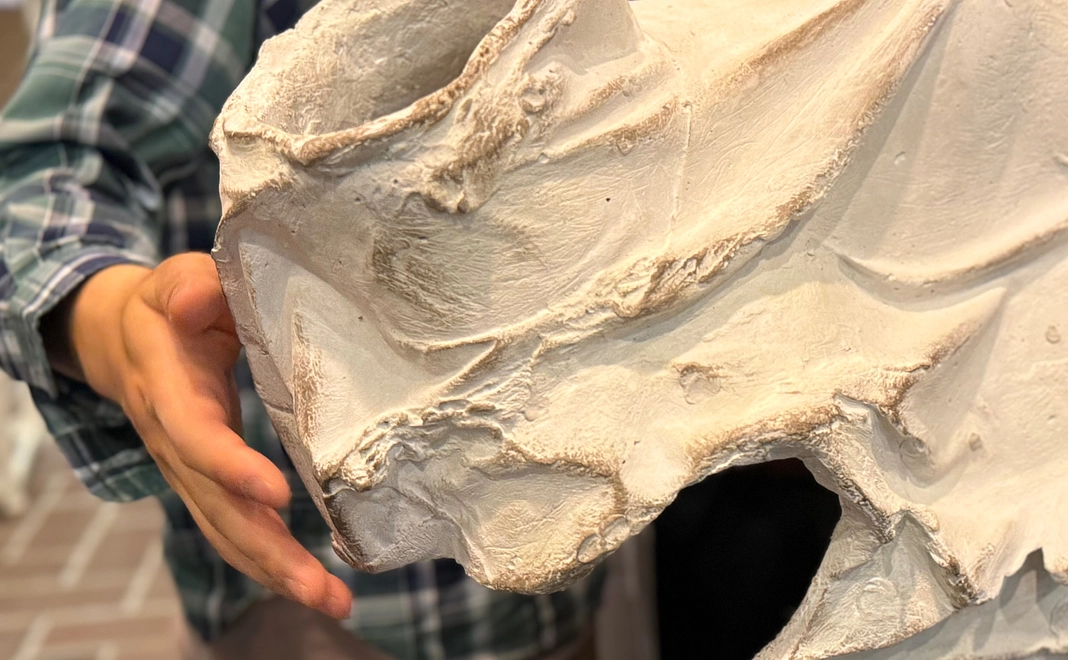

千葉盲学校に今も残る作品たち

盲学校勤務時代、西村陽平は子どもたちの類い稀なる造形活動を支えていました。

週に一回、90分の図画工作。児童の前には10kg単位の粘土の塊が置かれます。子どもたちは粘土の感触を手で確かめながら、紐状にした粘土を少しずつ下から積み上げていきます。

「手でみる」ことは時間がかかります。そのゆっくりとした速度は触覚を通した造形の魅力でもあります。時にはお互いの作品を手でみあいながら、週をまたいで、最終的には数十キロの、それこそ自分では抱えきれないような大きさの作品ができあがっていきます。

乾燥させた後に、作品は焼成を迎えます。黒陶の作品は800度ほどで焼成され、燻して黒く仕上げられます。本焼きの作品は、素焼きのあとに様々な色の釉薬がかけられ、1280度ほどの高温で焼成されました。

言葉にしてしまうと簡単ですが、材料となる粘土の準備や造形活動の場づくりから始まり、子どもたちが自分らしくのびのびと制作できる授業を展開し、限られた容積の窯で順々に焼きあげていくその労力は相当なものであり、その時だからこそ成し得たであろう「時代のエネルギー」を感じさせるものです。

美術室の棚などに保管されている作品たち

西村が図工の教師を務めた同時代には、同じく盲学校美術に力を注いだ冨澤正宏もおり、千葉盲学校での活動において二人は触覚を通じた芸術体験を重視し、粘土を用いた立体制作の指導に尽力しました。1984年には、子どもたちの作品は海を渡り『千葉盲学校 陶芸作品 カナダ展』が開催されました。『A UNITED WORLD -CLAY WORK by Chiba School for the Blind in CANADA』の報告書では、下記の文章が寄せられています。

ーーーーー

I think its absolutely wonderful that these children could express themselves like this. I see their ideas and feelings are very similar to us. Having an exhibition of artworks from a different culture was both pleasing and educational. Seeing this exhibition created a sense of unity between our peoples. And that's the way it should be: A united world.

私は生徒達が彼等自身を表現出来ることを大変すばらしいことと思います。

彼等のアイデアや感情は私達と同じであると思います。他の文化からの展覧会を持てることは喜ぶべきことであり教育的でもあります。この展覧会を通して、人々の和が作られたように思われます。

そして、そうあるべきです。——世界を1つに。

ーーーーー

改修工事前の現在、廊下に特設された棚上の作品

児童生徒たちの作品は国内外で数多く紹介され、2003年には123点の作品が愛知県陶磁美術館に収蔵されました。この頃、西村陽平は盲学校を離れることになるわけですが、この作品寄贈には、子どもたちの熱が込められた造形を何とか残したいという思いが感じられます。そして、半数の作品は千葉盲学校に残されることとなりました。

一般的な「子どもの作品」には収まらない大きさで、これだけの物量…保管をするのも一苦労だったはずです。しかも、教員の入れ替わりがある学校現場を考えれば、作品群の意義を伝えていくことも簡単なことではなかったと容易に想像できます。しかしながら、幸運なことに、当時の子どもたちの手跡は、千葉盲学校の先生方によってこれまで守られてきました。

そして、2025年、私たちはまた大きな転機を迎えています。

千葉盲学校では校舎の改修工事が行われることとなったため、作品群は全て現在の場所から一旦移動しなければならない状況が迫っています。改修後、作品を元の位置に戻せる保証はなく、作品設置・保管についてはこれからの検討課題が多いのが実状です。大げさに聞こえるかもしれませんが、つまり今、『触覚芸術史の記憶』をどのように未来に繋げていくかを考えるタイミングが訪れているのです。

移動を待つ千葉盲学校の作品たち

全ての作品を元の通りに保管できない場合、どの作品を千葉盲学校に残すべきか…返却を希望する作者やご家族のもとに作品を戻すことはできるか…「仕舞っておく」とは別に作品が活躍できる場面はあるのか…本プロジェクトを通して考えるべきこと・やるべきことはたくさんあります。

そのような困難さはありますが、幸いなことに、こうした取り組みを支えてくださる方々も多くいてくださり、心強く思います。今回のプロジェクトでは下記の面々(順不同)を発起者として、千葉盲学校の先生方からプロジェクトを行うこと・名称掲載を行うことの許諾を得た上で、実働の中核を筑波大学芸術組織が担う形で進めて参ります。

ーーーーー

筑波大学芸術系 宮坂慎司・齋藤敏寿・大原央聡・川島史也,千葉盲学校 浅沼千鶴・野﨑雄一・工藤正隆・小川瑞季,筑波大学附属視覚特別支援学校 森田浩司・青松利明・佐藤直子,淑徳大学 青木隆一,多摩美術大学 江村忠彦,星美学園短期大学 大内進,新潟県立大学 神谷睦代,東京学芸大学 高野浩子,千葉大学 小橋暁子,筑波大学附属高等学校 小松俊介,尚絅大学短期大学部 坂本健,平塚盲学校 櫻糀里奈・松島悦子,東海大学 篠原聰,大分県立芸術文化短期大学 白石恵里,大分県立日出支援学校 髙橋泰佳,山梨大学 武末裕子,倉敷芸術科学大学 武本大志,大分県立中津支援学校 田中佐和子,日本大学芸術学部 田中修二,清泉女学院短期大学 樽井美波,久我山青光学園 濵田昌宏,明治学院大学 半田こづえ,視覚障害者支援総合センター 引田秋生,広島中央特別支援学校 樋口正美,国立民族学博物館 広瀬浩二郎,兵庫教育大学 前芝武史,岡山県立大学 真世土マウ,大分大学 村上佑介,跡見学園女子大学 茂木一司,広島大学 森まゆ,東京藝術大学 森尾さゆり,筑波技術大学 守屋誠太郎,大阪大谷大学 山本将之,共立女子大学 渡部直

ーーーーー

このページでは発起者のお名前しか記せていませんが、各先生の取り組みは「活動報告」でも紹介していきたいと思います。また、ここに挙げられなかった多くの方々にも「触れる鑑賞」の取り組みは支えられており、折を見て活動報告で触れられればと思います。

出典:『見たこともないものを作ろう!』

西村陽平 編, 偕成社, 1984年

彫刻に触れるとき 2025 会場風景

千葉県立美術館第7展示室

触覚芸術の熱を感じる千葉盲学校の作品群ですが、学内で保管されてきたこともあり、その全容を知る人は実は多くありません。愛知県陶磁美術館では「西村陽平展」に合わせて児童生徒作品が展示されたこともありますが、それでもやはり全ての作品のありのままを見せることには意味があると考えます。

作品群はいわゆる「アーティストによる芸術作品」ではありません。何年にもおよび幾人の子どもたちによる「その子らしさを示す作品」であり、学校教育の一環です。

その子にとって上手くいった作品もあれば、中には調子が乗らなかった作品や、意図した形に仕上げられなかったものもあるでしょう。それらを全て含めたのが、ありのままの教室の姿と言えるでしょう。だからこそ、千葉盲学校に残された作品群を一堂に展示することには意義があると考えるのです。

上野弘道、西村陽平、柴田良貴は三人とも千葉県に所縁のある作家です。そうした縁に導かれてか、2023年から毎年、筑波大学彫塑教室が中心となって千葉県立美術館で「彫刻に触れるとき—『さわる』と『みる』がであう彫刻展」を開催しています。この彫刻展は、視覚に障害のある人もない人も、大人も子どもも、全ての人が全ての作品に触ることのできる展覧会です。本プロジェクトでは、この「彫刻に触れるとき」の関連展において、千葉盲学校の作品群を展示することを構想しています。

彫刻に触れるとき 2025

作品に触れる子どもたち

今一度、本プロジェクトでの活動をまとめてみます。

ーーーーー

目標金額:2,000,000 円

実施する内容:下記①〜③に取り組みます。

目標金額の使途:作品運搬関連費(約130点分、梱包材費含む)、作品発送費(盲学校・視覚特別支援学校への輸送費)、展覧会関連費(会場費・設営費・人件費・広報費等)、事務作業費、その他諸経費(倉庫費ほか)、クラウドファンディング手数料、間接経費

* 本プロジェクトは、支援総額が期日までに目標金額に届かなかった場合でも、自己負担するなどして、必ず予定していた規模の実施内容の通り実行致します。

ーーーーー

①:作品群を現在の設置環境から一旦移動し、一定期間保管する【保護】

← 千葉盲学校の作品の梱包の上で移動し、学外の倉庫も活用しつつ保管します。

②:作品群に再び焦点を当て、記録作成も含めた展覧会を開催する【公開と資料化】

←「彫刻に触れるとき」の関連展を企画し、作品群の全容を示します。展覧会に合わせて、作品を掲載した記録集を作成します。展示という形で公開し、広く周知することで、作者やその家族に活動を伝えます。作者本人やご家族が希望すれば、作品返却の活動も行います。

③:視覚特別支援教育に資する「次代に向けた作品群の活用」を示す【提案】

← 展示後にも作品に「新たな命」を与えることを考えます。千葉盲学校での作品展示を支援します。併せて、全国の盲学校・視覚特別支援学校への作品寄贈を行います。

多くの盲学校・視覚特別支援学校では、触れる鑑賞のための作品が限られているのが現状です。「保存」と「活用」のバランスは簡単に答えが出せるものではありませんが、本プロジェクトでは全ての作品の恒久的保存に固執しすぎるのではなく、今を生きる児童生徒の触れる鑑賞に活かされることを「新たな命」の在り方と考えます。寄贈先については、下記の要項に従ってプロジェクトを進める中で決定し、展覧会後に順次実施予定です。

・募集方法:全国の盲学校・視覚特別支援学校に対して案内をお送りします。触れる鑑賞ワークショップを行う実践者も寄贈対象として、希望を受け付けます。

・寄贈作品:千葉盲学校で保管する作品を除いた西村陽平指導時代の陶作品。対象作品は、記録集作成後に正式に決定します。

・決定方法:ヒアリングを行った上で、プロジェクト実施者が寄贈作品を決定します。

プロジェクト代表者はこれまで、筑波大学附属視覚特別支援学校や大分県立盲学校、葛飾盲学校、久我山青光学園、千葉盲学校、平塚盲学校、広島中央特別支援学校などの鑑賞教室に携わり、彫刻作品寄贈も行ってきました。作品寄贈に際しては、発起者を始め多くの方々と連携して取り組んでいくこととなります。

作品展示は、2026年2月に千葉県内の美術館にて開催予定です。2025年11月には詳細を決定いたします。なお、プロジェクト成立後、天災等やむを得ない事情(緊急事態宣言などコロナウイルスによる影響を含む)によりイベントが開催できなかった場合、盲学校・視覚特別支援学校でのワークショップ実施(代替使途)に使用します。

筑波大学へのご寄附に対しましては、確定申告を行うことにより税制上の優遇措置が受けられます。

(詳細はこちらをご覧ください:https://futureship.sec.tsukuba.ac.jp/privilege/tax)

優遇措置の内容

■ 個人でご寄附をされる場合

− 所得控除

所得税法上の「寄附金控除」の対象となる特定寄附金(所得税法第78条第2項第2号)の税法上の優遇措置を受けることができます。具体的には、総所得金額等の40%を上限とした寄附金額について、「寄附金額-2,000円」の額が所得から控除されます。

− 住民税の軽減

お住まいの都道府県・市区町村が、条例で筑波大学を「寄附金税額控除」の対象として指定している場合、総所得金額等の30%を上限とする寄附金額について、下記の金額が翌年の個人住民税額から控除されます。

・都道府県が指定した寄附金 [寄附金額 - 2,000円]×4%に相当する額

・市区町村が指定した寄附金 [寄附金額 - 2,000円]×6%に相当する額

※ 県・市町村の両方が、寄附金税額控除対象指定を行っている場合、都合「寄附金額 - 2,000円」の10%に相当する額となります。

※ 平成23年度税制改正により、寄附金税額控除の適用下限額が、5,000円から2,000円に引き下げられています。

※ 本学を寄附金税額控除対象指定している自治体は、茨城県、千葉県、つくば市など多数があり、詳細は「住民税の寄附金控除の対象として本学を条例により指定する地方公共団体の一覧」をご覧ください。

− 計算例

課税所得500万円でつくば市にお住まいの方が、10万円寄附された場合の計算方法は以下のとおりです。

(所得税の軽減額)

・寄附していない場合

5,000,000円×20%(税率)-427,500(控除額)=572,500円

・10万円寄附している場合

{5,000,000円-(100,000円-2,000円)}×20%-427,500(控除額)=552,900円

572,500円-552,900円=19,600円(所得税の軽減額)

(個人住民税の軽減額)

(100,000円-2,000円)×10%=9,800円(個人住民税の軽減額)です。したがって、つくば市にお住まいの方が10万円寄附された場合、 19,600円(所得税の軽減額)+9,800円(個人住民税の軽減額)の合計29,400円が税制上の優遇措置による軽減額となります。※上記はあくまでも目安です。実際は収入の種類、各種所得控除等により変動が生じることがあります。

優遇措置を受ける手続き

本学では、寄附金のご入金を確認しますと、ご寄附を頂いた方へ「寄附金受領証明書」をお送りしています。この証明書を添えて、所轄税務署で確定申告を行ってください。(住民税の寄附金控除のみを受ける場合は、市区町村に申告することになります。)なお、この証明書は、税制上の優遇措置を受けるために必須の書類ですので、大切に保管してください。

※ 一般的な所得税の確定申告提出期間は、毎年度、翌年2月16日から3月15日までの1ヵ月間です。なお、この期日が土曜日・日曜日と重なると順次繰り下げ、月曜日までとなります。

ーーーーーーーーーー

● ご注意事項

・ご寄附確定後の返金やキャンセルは、ご対応致しかねますので、何卒ご了承ください。

・プロジェクトの進捗状況次第では、途中でスケジュールや展示計画を大きく変更する可能性があります。

・ご寄付完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、新着情報やSNSなどでご紹介させていただく場合があります。

・ 領収書の名義・発送先は、原則としてご寄付時に入力したお届け先の宛名と住所となります。なお、ご寄付後に上記情報を変更することはできず、アカウント情報を変更した場合でも、ご寄付時に入力したお届け先の宛名と住所は変更されませんのでご注意ください(個別にご連絡いただかない限り、原則としてお申込み時にご入力いただいた宛名と住所に領収書をお送りさせていただくことになります)。

・本プロジェクトのギフトのうち、【命名権・お名前掲載】に関するギフトの条件詳細については、READYFOR利用規約(https://legal.readyfor.jp/guidelines/terms_of_service_index/terms_of_service/)の「支援契約」にある「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

触れる鑑賞において日本は「世界に誇れる触覚実践」を重ねてきました。西村陽平の取り組みもまさにこれにあたり、世界的に見てもこれほどの熱量を帯びた実践は稀です。

現代に生きる私から見れば、西村の取り組みは、芸術に対する相当の熱と信念を持った専門教員がいることは前提として、それに加えて、大らかな時代(時間や場所、予算等を含めて)を背景として、その懸命さに対する周囲の信頼があってこそ生まれたものであると捉えることができます。例えば、若き西村が現代にいたとしても、この実践は容易に再現されるものではないと言って差し支えないでしょう。

作品群はその存在感自体に魅力があります。ですが、個々の作品が放つ当時の子どもたちのエネルギーもさることながら、視覚障害教育の一時代を表す『触覚芸術史の記憶』として、その全容に再び光を当てたいのです。今を生きる子どもたちに、その熱に触れてもらいたい思いです。

プロジェクトへのご支援は当然として、純粋な応援も励みになります。どうぞよろしくお願いいたします。

- プロジェクト実行責任者:

- 宮坂 慎司(筑波大学芸術系)

- プロジェクト実施完了日:

- 2027年3月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

筑波大学芸術系彫塑領域が中核となり、各地の芸術実践者及び盲学校・視覚特別支援学校と連携しながら、「触覚芸術史の記憶」に値する千葉盲学校の作品群の保存・活用に向けたプロジェクトを展開します。 本プロジェクトでは、作品の梱包・移動・保管を第一段階として、「記憶」を改めて「記録」として残すための美術館展示を第二段階として実施し、最終的には作品群の一部を全国の盲学校・視覚特別支援学校に、触れる鑑賞の教材として送ることを目標としています。資金はそれぞれの活動に充てられ、支援総額が期日までに目標金額に届かなかった場合でも、自己負担するなどして、必ず予定していた規模の実施内容の通り実行致します。

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

筑波大学芸術系彫塑領域

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

ギフト

3,000円+システム利用料

サンクスメール

* 画像はイメージです。

〇 サンクスメール

〇 寄附金受領証明書 *1

〇 関連冊子へのお名前掲載(希望制) *2

ーーーーー

*1:寄附金受領証明書はギフトお届け先に入力いただいた内容で発行・発送いたします。

*2:掲載を希望されるお名前をご記入ください。個人名のほかにニックネームやイニシャルでの掲載、ご辞退も可能です。

- 申込数

- 92

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年5月

10,000円+システム利用料

展覧会冊子

* 画像はイメージです。

〇 サンクスメール

〇 寄附金受領証明書 *1

〇 関連冊子へのお名前掲載(希望制) *2

〇 展覧会冊子(報告書|紙媒体) *3

ーーーーー

*1:寄附金受領証明書はギフトお届け先に入力いただいた内容で発行・発送いたします。

*2:掲載を希望されるお名前をご記入ください。個人名のほかにニックネームやイニシャルでの掲載、ご辞退も可能です。

*3:冊子は展覧会会期後(2026年3月以降)に発送予定です。

- 申込数

- 108

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年5月

3,000円+システム利用料

サンクスメール

* 画像はイメージです。

〇 サンクスメール

〇 寄附金受領証明書 *1

〇 関連冊子へのお名前掲載(希望制) *2

ーーーーー

*1:寄附金受領証明書はギフトお届け先に入力いただいた内容で発行・発送いたします。

*2:掲載を希望されるお名前をご記入ください。個人名のほかにニックネームやイニシャルでの掲載、ご辞退も可能です。

- 申込数

- 92

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年5月

10,000円+システム利用料

展覧会冊子

* 画像はイメージです。

〇 サンクスメール

〇 寄附金受領証明書 *1

〇 関連冊子へのお名前掲載(希望制) *2

〇 展覧会冊子(報告書|紙媒体) *3

ーーーーー

*1:寄附金受領証明書はギフトお届け先に入力いただいた内容で発行・発送いたします。

*2:掲載を希望されるお名前をご記入ください。個人名のほかにニックネームやイニシャルでの掲載、ご辞退も可能です。

*3:冊子は展覧会会期後(2026年3月以降)に発送予定です。

- 申込数

- 108

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年5月

プロフィール

筑波大学芸術系彫塑領域