支援総額

目標金額 3,000,000円

- 支援者

- 356人

- 募集終了日

- 2025年5月2日

【プロジェクトへの想い】セラミックバレー協議会 初代チェアマン、笠井政志さんへのインタビュー(前編)

初代チェアマン、笠井政志さんへのインタビュー(前編)

聞き手:水野雅文、笹田理恵 撮影:加藤美岬

昭和 33年 2月 27日生まれ、64歳。21歳でアメリカへ渡り、帰国後にタイル輸出業者に就職。その後、平成6年に創業し、輸入代行、 商品企画、販促企画を主軸にすると同時に、同時に自社販路を拡大。平成10年に販売会社「株式会社エクシィズ」設立。2021年4月に発足したセラミックバレー協議会の初代チェアマン、多治見美濃焼卸センター協同組合の理事長も務める。

1:美濃の地に目を向け、活動を始めるまでの経緯

聞き手|水野:本日はよろしくお願いします。セラミックバレー協議会のはじまり、これまでの経緯を是非お伺いさせてください。

笠井:実は僕はセラミックバレーのロゴの存在も知らなかったんだよ。真面目な経営者ではなかったので「業界のために」「地域のために」といった活動とは全く無縁だった。会社を何とかしなきゃという思いが強いから、会社のために脇目も振らずに頑張ってきた。一方でそういう現実があっても、地域のために働きかける佐藤円一郎くんのような人や産業のために動く人がいるわけ。でも、当時僕は一切やらず 、会社のことだけをやってきた。

―地域に目を向けるきっかけとなったのは、どんなタイミングだったんでしょうか?

笠井:コロナ禍になって海外へ行けなくなったから。井澤 秀哉くん(※株式会社井澤コーポレーション代表)も東京へ行けなくなった。ちょうどその頃に僕が美濃焼卸団地の理事長になっていろんな人と話すようになったのも大きい。タイルと器は、同じやきものでも開発プロセスや商売の商流も全然違うので、接点が本当にない。理事長になったために器の業界の人たちと接点ができて、陶器の鉱山や原料メーカー、陶器の釉薬メーカーや量産メーカーへ行ったり、ハンドメイド的なところも何軒も行ったりして、面白いと思ったよ。こんなコンテンツが美濃に残っているんだと再認識させてもらった。これだけワンストップでいろいろ見られる場所は、そうそうないはず 。タイルはスペインの集積地があるけれど、イタリアや中国を見てきても、コンパクトで全てが揃っている地域がなかったので美濃の良さとして認識し始めた。

―コロナ禍で時間が生まれたから、地域に関心を持てるようになったんですね。

笠井:今まで本当に地元のことを全く知らなくて、しっかりオリベストリートを歩いたこともなかった。協議会発足に向けてまちをいろいろ歩くようになったね。でも、やっぱり僕の中にあるのは、地域の活性化は産業がしっかりしないといけないということ。あるいは産業がしっかりすれば自然と地域は活性化できること。地場産業があるまちだから、産業が潤えば落ちるお金も自然と増える。すると地域も元気になる。僕は観光より産業を活性化することを考えた方がいいと思っているんです。だからこそ、自分たちがとにかく元気になろうと。まず自分たちが成功して、みんなが真似してもらえる事例ができたらいい。根底には産業を良くしていきたいという思いがある。でも、自分たちが成功しなきゃダメだというのがあったので地域のこと、業界のことには目をくれず頑張ってやってきてたわけ。協議会を始めたら業界の先輩たちは僕が一生懸命やっている姿を見て「笠井くんやっといろいろやり始めてくれたけど、それは罪滅ぼしだって。お前、何にもやってこなかったから罪滅ぼしをしている」と言われたくらいやっていなかったですね。

2:セラミックバレー協議会 「From MINO to MINO」への思い

笠井:最初にセラミックバレーのロゴマークが作られたのが今から8年前。多治見、土岐、瑞浪で構成する東濃西部広域事務組合が資金を出してロゴマークやプロモーションビデオが作られているんだよね。美濃のアドバンテージは「土」だという考えは、僕らも当時から話していたんですよ。土があるから、タイルも生まれ、陶芸も生まれる。土が原点。すると、プロモーションンビデオでも土や 500 万年前の東海湖の話が出ていてすごいと思った。

最初は、プロモーションビデオが全く業界に反映されていないのにお金をかけてもったいないと思っていたんです。仏作って魂入れず、とはまさしくこのことだと揶揄していた側だった。だけど、プロモーションビデオをよくよく見ると、こんなにいいものが作られているなら活用しない手はないと思うようになってきた。うまく活用しようと企画書を作って、 「from MINO to MINO」と語り出してプレゼンをし始めた。 「from MINO」は陶器やタイル、地場産品を日本や世界に売る。「to MINO」は、イベントや展示会、観光で美濃へ来てもらう。その時から民泊なんかも考えて調べはじめていたんですよ。

―セラミックバレーのプロモーションビデオを見て、from MINO to MINO の構想が生まれたんですね。

笠井:そこから各市の商工会議所の会頭にプレゼンをして、土岐、瑞浪、可児へ広がり、協議会を作る流れになった。我々が協議会を作りたくて、こういう活動をスタートしたわけでは一切ないんだけど、結果そうなった。今からちょうど 4 年前の 2021年4月にセラミックバレー協議会は発足しました。「仏作って魂入れずとは、まさしく行政の典型だ」と揶揄していたけれど、やはりそうではなくて、ここに魂を入れるのは他ならぬ我々なんだと。我々が魂入れていくべきだと気付き、せっかく作ってもらったものを活かしていけないのかと動くようになったわけですよ。コロナ禍で時間が生まれたからそういった活動ができた。

水野:セラミックバレーの映像に最初に気づいたのが 2019 年の秋の陶器まつりの頃です 。コロナ禍に入る直前。笠井さんと井澤さんが「これが両藤舎の円一郎くんが言っていたものか」と話のピースが全部つながっていった。

笠井:もしもロゴマークが出来上がった頃から僕たちが円一郎くんと親密な付き合い方をしていたとしたら、もっと早くことは進んでいたかもしれない。本づくりもブランクがなく出来上がっていたかもしれない。

水野:その可能性もあったんですね。今でこそ世代を越えてつながれるようになっています 。笠井さんがおっしゃる若手の活躍の場となる地域のグラウンドが整ってきたのかなという印象も受けています 。

〜前編ここまで〜

▼後編はこちらから▼

https://readyfor.jp/projects/ceramicvalley/announcements/374880

リターン

5,000円+システム利用料

手ぬぐい

●手ぬぐい

●お礼メール

- 申込数

- 11

- 在庫数

- 39

- 発送完了予定月

- 2025年12月

8,000円+システム利用料

なるとのタイル+手ぬぐい

●なるとのタイル(1個)

●手ぬぐい

●お礼メール

- 申込数

- 3

- 在庫数

- 97

- 発送完了予定月

- 2025年12月

5,000円+システム利用料

手ぬぐい

●手ぬぐい

●お礼メール

- 申込数

- 11

- 在庫数

- 39

- 発送完了予定月

- 2025年12月

8,000円+システム利用料

なるとのタイル+手ぬぐい

●なるとのタイル(1個)

●手ぬぐい

●お礼メール

- 申込数

- 3

- 在庫数

- 97

- 発送完了予定月

- 2025年12月

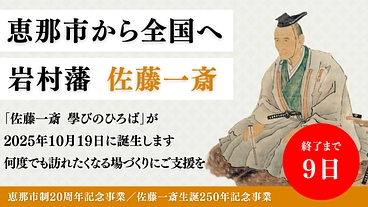

西郷隆盛も学んだ偉人|恵那市から岩村藩・佐藤一斎の学びを全国へ

- 現在

- 2,630,000円

- 支援者

- 68人

- 残り

- 8日

聖武天皇が建立し日本武尊を祀る礒崎神社本殿の修復にご支援ください!

- 現在

- 677,000円

- 支援者

- 122人

- 残り

- 12時間

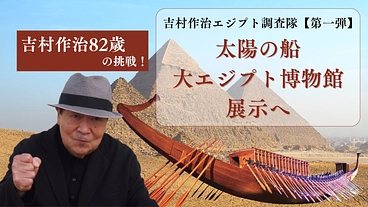

吉村作治エジプト調査隊 太陽の船 大エジプト博物館展示へ【第一弾】

- 現在

- 5,870,000円

- 支援者

- 153人

- 残り

- 67日

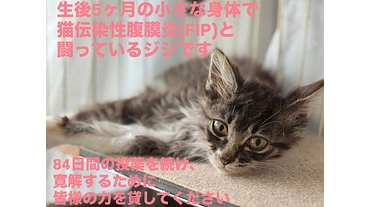

ジジを助けたいです。元野良猫ジジのFIP治療費のお願い。

- 現在

- 500,000円

- 支援者

- 86人

- 残り

- 4日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 61,720,000円

- 寄付者

- 2,857人

- 残り

- 29日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

#ものづくり

- 現在

- 217,167,000円

- 支援者

- 12,324人

- 残り

- 29日

地域文化を残し、課題を創造的に解決する 『めぐる、友の会』会員募集

- 総計

- 100人