支援総額

目標金額 400,000円

- 支援者

- 186人

- 募集終了日

- 2025年10月1日

「いのちは輝くだけじゃない」――竹本了悟さんが万博寺で挑む“生死を見つめる”きっかけづくり

大阪万博に一日限り建立される「万博寺」。そこには全国から総勢250名以上の僧侶が集結します。実施決定は今年7月上旬。それからわずか2ヶ月半という短い準備期間での建立となります。企画の推進にあたり、多くの僧侶がさまざまな形で協力・サポートをしています。

このインタビューシリーズでは、万博寺に賛同した理由や意義、そして未来への展望を、参加する僧侶たちに伺っていきます。

今回は、プログラムのひとつ「生前葬セレモニー」を担当する、僧侶であり起業家でもある竹本了悟さん。万博と仏教の歴史をふまえつつ、「死を見つめる」ことを現代に問い直す竹本さんの想いに迫ります。

「生」と「死」両方を見つめるために

――最初に万博寺の構想を聞いたとき、どんな印象を持ちましたか?

霍野から「万博で仏教者として何かやりたい」と話があり、「それはぜひ」と思ったのが一点。もう一点は「なぜ?」とも感じました。

今回のテーマは「いのち輝く未来社会のデザイン」ですが、「輝く」という側面ばかりが強調されている印象を受けていました。いのちは“生きること”と“死ぬこと”というコインの裏表がそろって初めて見えてくるもの。今回の万博では“生”は多く取り上げられている一方、“死”にアプローチするコンテンツがあまり見当たらなかった。

だからこそ、僧侶として「いのち輝く」を語るときに“死”に焦点を当てたい――そのための一日限りの「万博寺」を建立したい、という話を最初に聞いて「めっちゃいいじゃん」と。できる範囲でバックアップします、と即答しました。

――現在、さまざまなプログラムが出そろってきています。今の手応えをどう感じていますか?

最初の趣旨からすると「死を見つめる」部分を深掘りするのは、正直、私が担当する「生前葬」くらいかもしれません。一方で、万博という場に仏教者が関わっていくこと自体はとても重要だと思っています。

1970年の大阪万博のテーマは「人類の進歩と調和」で、岡本太郎さんが総合プロデューサーでした。岡本さんは「人類は大して進歩していないし、調和もできていない」という批判的視座を根に置いて全体をプロデュースしたと聞いて、すごく良いなと思ったんです。昔の万博ほど仏教要素も強く発信されてきました。

今回の万博では、各宗派仏教教団が文化財提供などで協力する形はありますが、「いのち」をテーマにしていながら仏教思想やあり方そのものの提示が十分ではないのは寂しい。だから仏教者として“死”に焦点を当てた深掘りをしたい。そういう意味で、生前葬 (せいぜんそう) というテーマで“死をどう感じるか”を掘り下げたいと思い、担当しています。

――「いのち」について、どう捉えていますか?

「いのち輝く」といっても、人生はキラキラしたものばかりではない。ドロドロしたもの、暗くギザギザしたもの、トゲトゲしたものも、いのちの大切な一部です。“いつかはなくなる”という視点と、いのちの多面的な見方を、宗教者が関わることで提示できたら、万博寺を建立する意義は大きいと期待しています。

今回のキャッチコピー「生死脈々」 (しょうじみゃくみゃく) も、その“死の見方”を含めて表現していると感じます。

――「生死脈々」は、どのように解釈していますか?

ミャクミャクは、水や細胞など“命が脈々と受け継がれてきた”というコンセプトで、私はとても良いと思っています。だからこそ、万博寺はあえて「生死脈々」と言った。今の万博のイメージは“生”に焦点が当たりがちですが、いのち全体を見れば“生”も“死”も脈々とつながっている。その表現として「生死脈々」はぴったりだと思いました。

先日、生物学者の福岡伸一さん(万博の8人のプロデューサーの一人)の話を伺い、「動的平衡」という命観が前提の一つになっていると知りました。めぐっていく、という考え方は仏教の縁起とも近い。最先端の生物学でも、生きることは死ぬことでもあり、始まりと終わりがあるという視点が提示されている。今回は仏教者として、その“始まりがあって終わりがあり、脈々と受け継がれていく命”の物語を万博寺で表現できたらと思います。

「生前葬」に込めた思い

――今回の「生前葬セレモニー」について、どんな思いを持って取り組まれていますか?

私はこれまでご縁の中で、親しい方の生前葬を少しお手伝いしてきて、「とても良いな」と感じました。生前葬と言っても定義は固まっていない。むしろ、人生の転機に宗教者が介在し、儀礼・儀式を行う機会が重要だと思っています。

今回は、脳卒中サバイバーの方 (後遺症はあるが復帰され、いわば以前の人生が一度終わって新たに生き直している方) 、視覚障害をもつ成澤俊輔さん (最近お子さんも授かり、人生の見え方が変わっている時期) 、そしてリハビリの専門家・小曽根龍一さん (前職を失い落ち込んだが起業して再起した方) にお願いしています。失業や変化などの転機を、宗教者とともに見つめる機会にしたい。

それぞれ40分枠で行います。曹洞宗・真言宗・臨済宗の僧侶に担当いただき、まず各宗派の作法で20分ほどのお勤め (生前葬なので葬儀になぞらえ、戒名・法名も事前に人生の情報をお伝えしたうえで授与) 。その後、主役の方と宗教者、進行役の私の3人で20分ほど対話します。

必ず伺うのは二つ――「死んだらどうなると思いますか?」「これからどんな軸で生きていきますか?」。“死”と“生”の両方に触れ、各宗派の死生観をもとに仏教的な対話を通して、新しい化学反応 (アウフヘーベン) が起こるのでは、と楽しみにしています。

――なぜ、その二つの問いを必ず投げかけたいと考えたのですか?

3人とも人生の大きな転機を体験しています。前の生き方が一度終わって、新たな生き方に移行している。その経験と「命が終わること」は当然違うけれど、どんなイメージを持っているのかに興味がある。

「自分は何のために生きるのか」「死んだらどうなるのか」「この世界は何なのか」といった実存的な問いは、人生の転機や“かつての自分が失われる”経験をした人には、とても切実に立ち上がる。だから、その問いをあえて投げかけたいのです。

――いま一般的に行われている“生前葬”はもっとパーティーのような印象ですが、どんな違いがあるとお考えですか?

明確な定義はまだないと思います。頻繁に行われているわけでもない。だからこそ、これから私たち自身でつくっていけばいい。今回の万博における生前葬は、ある種のチャレンジです。

人生の転機に実存的な問いが生まれる。そこに宗教者が関わっていく――その機会を積極的に作っていくのが、今回の「生前葬」の意図です。

私自身、長く実存的な問いに悩み、哲学・科学・物語(本や映画、漫画)に答えを求めても決定的な答えは見つからなかった。そんな中で仏教に出会い、「これだ」と思えるものを得られました。宗教は、実存的な問いに具体的に向き合い、智慧と慈悲 (ぬくもり) の総合的な力で一緒に考えてくれる。人生の転機にその物語に触れることは、とても大事だと思っていますし、宗教者がそこに関わることこそ本分だとも思います。

現代は“死に触れる機会”が極端に減っています。だからこそ、宗教者の側から人生の転機に目を向け、実存的な問いが生まれる場を積極的に提示していくことが大切だと考えています。

僧侶として、そして起業家として

――竹本さんはお寺の住職であり、NPOの代表、株式会社の社長でもあります。日々の僧侶としての活動と、NPOやビジネスの現場での活動は、どのようにつながっていますか?

私はいつも僧侶として歩んでいるつもりです。自殺相談のNPOでも、ビジネスの現場でも、仏教の立場から対話します。すると、実存的な問いを抱える人に出会う機会が増え、仏教がとてもよく“効く”のを実感します。

もし寺の住職や研究者として寺内の領域だけで活動していたら、出会えなかった方々とも接点が生まれました。だから、生前葬=「人生の転機のセレモニー」を、ビジネス領域の文脈にも積極的に開いていきたい。実存的な問いが生まれたとき、宗教者が伴走者として隣にいる――そんな仕組みを作っていきたい。今回の万博での試みは、そのチャレンジです。

――今後、万博寺を通じてどのような展望を描いていますか?

生前葬は、これから育てていく企画・儀式です。私は「衣を脱いでいようがいまいが、常に僧侶として生きる」視点を大切にしています。テラエナジーとして万博寺に協賛したのも、資本主義社会の中で仏教がどう応えていけるのかを常に問いたいからというのもあります。会社の社員教育も仏教をベースに考え、サービス内容にも仏教の考え方を反映させています。

万博は人類の最先端の技術が集まる場であり、資本主義ベースのイベントでもある。その只中で、インパクトを超えて本質を見つめ、より良い歩みを模索する試みに、僧侶が主体的に関わることは重要だと思います。正直、もっと早くから深くコミットできていたら、さらに多くを提供できたかもしれない――そうも感じています。

最初のコンセプト「いのち輝く」に対して、仏教者が本質をどう提示できるか。せっかくのご縁で“万博でお坊さんができること”があるのだから、そこを大事にしたいですね。

余談ですが、アニメ『一休さん』で、正月に頭蓋骨を据えて「正月は冥土の旅の一里塚 めでたくもあり めでたくもなし」と町を歩く場面があります。あれに近いことをやりたいな、なんて思っています。

岡本太郎さんの時代から、分断が強まる今に至るまで、科学者やアーティスト、学者、ビジネスパーソンが本質を見つめようとしている。ならばこそ、お坊さんが真っ先にそれをやりたい――そんな気持ちが強くあります。

◇

竹本 了悟 (TAKEMOTO Ryogo)

奈良県西照寺の住職。生きる意味を求め、防衛大学校を卒業後、海上自衛隊に入隊するが、道に迷い退官。改めて、生きる意味を求め、龍谷大学大学院で救済論 (救いとは何か、どうすれば救われるか) について研究。その際に浄土真宗本願寺派の僧侶となる。その後、浄土真宗本願寺派総合研究所の研究員として、宗教者の役割をテーマに実践的な研究に従事。2010年「自死の苦悩を抱える方の心の居場所づくり」をする京都自死・自殺相談センター (愛称:Sotto) を設立、代表を務めている。2018年、研究所を退職、電力事業で「温かなつながりをつむぐ」TERA Energy株式会社を4人の僧侶で起業、代表取締役に就任。

取材:藤井一葉

編集:小熊広宣、ChatGPT

リターン

1,000円+システム利用料

純粋応援 千円

「小さな一歩が大きな支えに」

◇御礼のメッセージメール

- 申込数

- 27

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年11月

2,000円+システム利用料

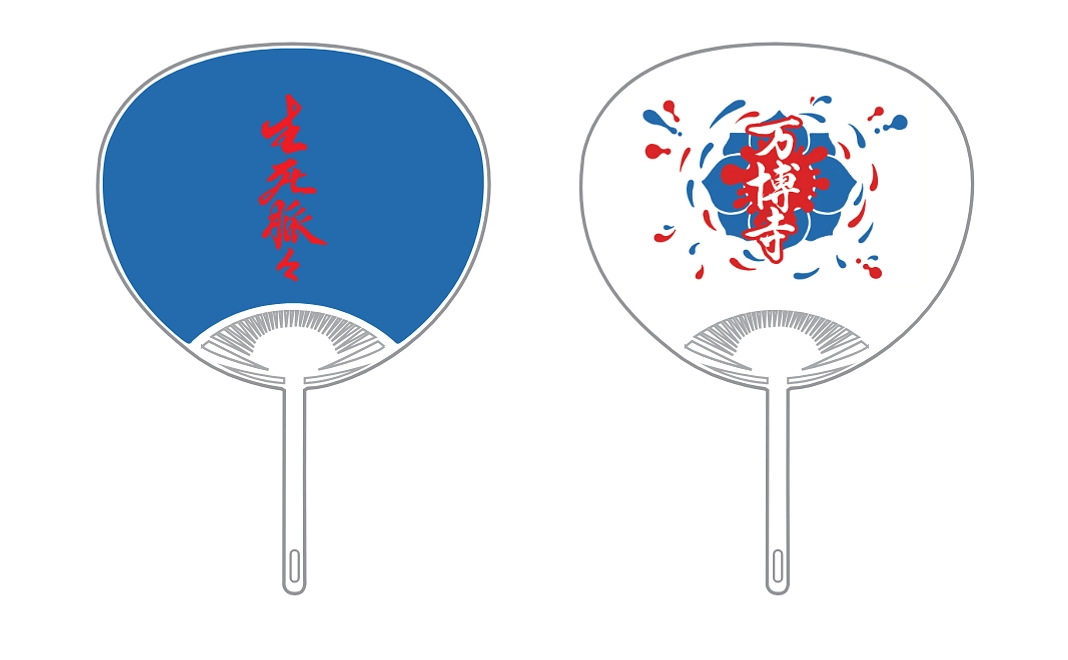

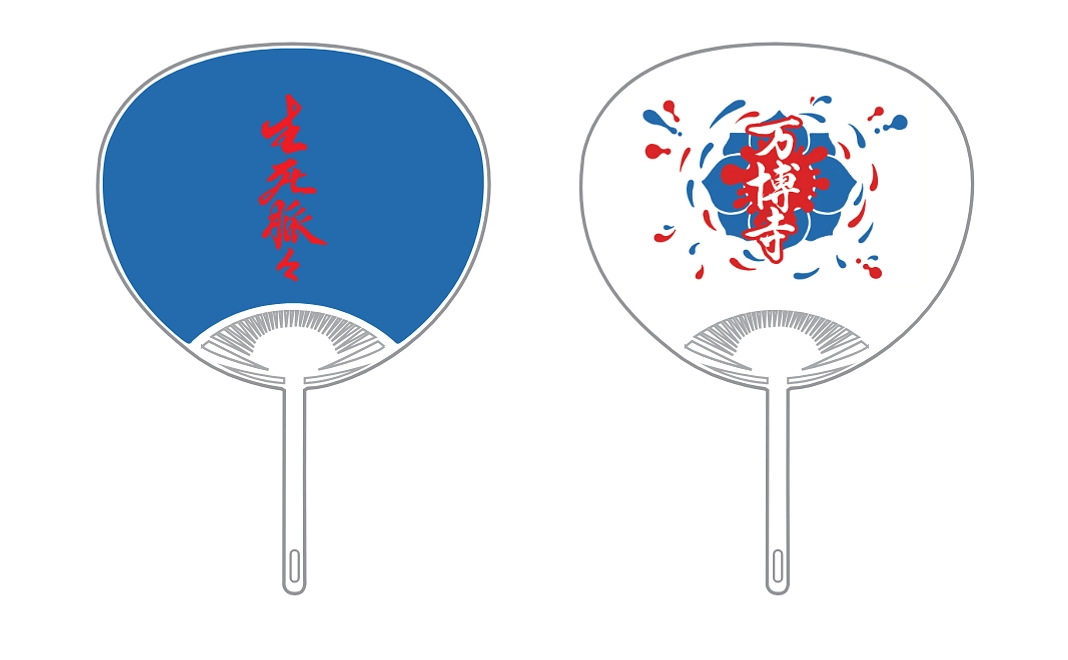

万博寺オリジナルうちわ ※郵送料込み

「一日限りの祈りを、涼やかな風にのせて」

イラストレーターで宗教研究者の辻村知夏が描いた万博寺のキービジュアル入りオリジナルうちわです。手に取るたびに、万博寺の願いを身近に感じていただけます。

◇ 万博寺オリジナルうちわ

◇ 御礼のお手紙

※画像はイメージです。現物とはデザインや仕様が異なる場合があります。

- 申込数

- 13

- 在庫数

- 87

- 発送完了予定月

- 2025年11月

1,000円+システム利用料

純粋応援 千円

「小さな一歩が大きな支えに」

◇御礼のメッセージメール

- 申込数

- 27

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年11月

2,000円+システム利用料

万博寺オリジナルうちわ ※郵送料込み

「一日限りの祈りを、涼やかな風にのせて」

イラストレーターで宗教研究者の辻村知夏が描いた万博寺のキービジュアル入りオリジナルうちわです。手に取るたびに、万博寺の願いを身近に感じていただけます。

◇ 万博寺オリジナルうちわ

◇ 御礼のお手紙

※画像はイメージです。現物とはデザインや仕様が異なる場合があります。

- 申込数

- 13

- 在庫数

- 87

- 発送完了予定月

- 2025年11月

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

- 現在

- 216,778,000円

- 支援者

- 12,287人

- 残り

- 30日

聖武天皇が建立し日本武尊を祀る礒崎神社本殿の修復にご支援ください!

- 現在

- 675,000円

- 支援者

- 121人

- 残り

- 1日

久賀島の歴史を後世に語り伝えたい・潜伏キリシタン資料館サポーター

- 総計

- 4人

えん罪のない世界へ!IPJサポーター

- 総計

- 79人

夜の世界で孤立・困窮している女性たちに、必要な支援を届けたい

- 総計

- 162人

明日の災害に備える仕組みにご支援を|カーシェアサポーター募集

- 総計

- 3人

困窮する女性や女子を支援~1日33円からの人道支援サポーター募集!

- 総計

- 21人