寄付総額

目標金額 23,000,000円

- 寄付者

- 437人

- 募集終了日

- 2025年9月30日

新たな命を守る1分がここにある。新生児専用救急車の更新にご支援を

#子ども・教育

- 現在

- 47,758,659円

- 寄付者

- 1,358人

- 残り

- 9日

断らない救急を守る|一刻を争う命を支える、ハイブリッド手術室導入へ

#医療・福祉

- 現在

- 10,927,000円

- 支援者

- 172人

- 残り

- 2日

国立科学博物館マンスリーサポーター|地球の宝を守りつづける

#子ども・教育

- 総計

- 679人

病院一丸となって、災害から静岡の未来を守る!DMATカー買い換えへ

#医療・福祉

- 現在

- 13,224,000円

- 寄付者

- 152人

- 残り

- 9日

済生会川口乳児院|子どもたちに安心と愛を。46年ぶり施設建て替えへ

#子ども・教育

- 現在

- 13,229,000円

- 寄付者

- 668人

- 残り

- 23日

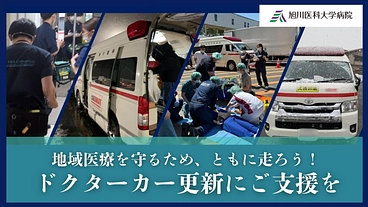

地域医療を守るため、ともに走ろう|ドクターカー更新プロジェクト

#医療・福祉

- 現在

- 7,037,000円

- 寄付者

- 246人

- 残り

- 30日

何があっても、駆けつける。救急医療の生命線「病院救急車」の更新へ

#医療・福祉

- 現在

- 25,424,000円

- 寄付者

- 293人

- 残り

- 29日

プロジェクト本文

達成のお礼とネクストゴールについて

皆さまのご寄付のおかげで、第一目標であった2,300万円を達成し「救急車両の更新」に大きく近づくことができました。心より御礼申し上げます。また、ご寄付のみならず多くのあたたかいコメントもありがとうございます。

しかし、私たちにはもう一つの願いがあります。それは「患者さんを安全に搬送でき、誰もが安心して働ける救急車」を実現することです。

当院の救命士5名のうち3名は女性で、さらに、災害派遣医療チーム(DMAT)隊員11名のうち6名も女性が担っています。女性隊員の中には妊娠中であったり、産後復帰した隊員もいます。現場で女性の活躍はすでに大きな割合を占めていますが、従来型のストレッチャーは患者さんを車内に持ち上げる際に大きな力を要し、体格や性別に関わらず大きな負担となってきました。腰痛やけがの原因となり、キャリア継続を脅かすことさえあります。

こうした課題を解決するために、次なる挑戦として「電動ストレッチャーの導入」を目指し、ネクストゴール3,000万円に挑戦します。ボタンひとつで患者さんを昇降できるこの装置は、性別や体力差に左右されず、誰もが安全に患者さんを搬送できる体制を整えます。

<資金使途概要>

ネクストゴール 3,000万円(第一目標+700万円)

1.救急車内に設置する電動ストレッチャーの導入費用

2.クラウドファンディング手数料 他

不撓不屈の精神を現代の救急に

北里柴三郎博士は、若き日に異国で資金難や差別といった逆境に直面しながらも、決して諦めることなく破傷風菌の発見や血清療法の確立といった偉業を成し遂げました。その姿勢は、不撓不屈の精神として今も私たちに受け継がれています。

現代の救急現場もまた、体力や制度の壁という“逆境”に向き合っています。私たちは、知恵と技術でそれを克服し、誰もが活躍できる救急体制を築いていきます。電動ストレッチャーの導入は、その象徴となる挑戦です。

皆さまの応援が、不撓不屈の精神を現代の救急医療につなぎ、地域の命を守る力となります。

どうか、このネクストゴールへの挑戦にもお力添えをお願いいたします。

「断らない救急」を続けるため、

新たな車両で命をつなぐ。

北里大学メディカルセンターは埼玉県央地域に位置し、開院から36年、地域医療の中核病院として24時間体制の「断らない救急」を目指し、地域医療を支え続けています。脳卒中治療、小児・周産期医療、災害医療など、多岐に渡る重要な役割を担ってきました。

現在使用している救急車は、導入から21年が経過し老朽化が著しく、安全な搬送が今後難しくなる懸念があります。一方で、病院を取り巻く経営環境は年々厳しく、人件費や光熱費の高騰、施設の老朽化対策などで十分な財源確保が困難となっています。

そこで今回、地域の皆さまと一体となり、救急車を更新するために2,300万円を目標としてクラウドファンディングに挑戦します。新たな救急車の導入により、地域医療機関との連携強化や災害時の迅速対応、そして患者さんの安全な搬送を、これからも続けていくことができます。

地域の安全・安心を守るため、どうか皆さまの温かいご寄付をよろしくお願い申し上げます。

ひとつひとつの命に向き合う、地域に根ざした病院

北里大学メディカルセンターは、平成元年(1989年)に埼玉県北本市に建設され、地域医療の中核病院として高度急性期および急性期の機能を有し、36年にわたり医療を提供してきました。常日頃、地域に密着しつつ研鑽に励み、他の医療施設と連携して、良質かつ安全な医療の提供に努めています。

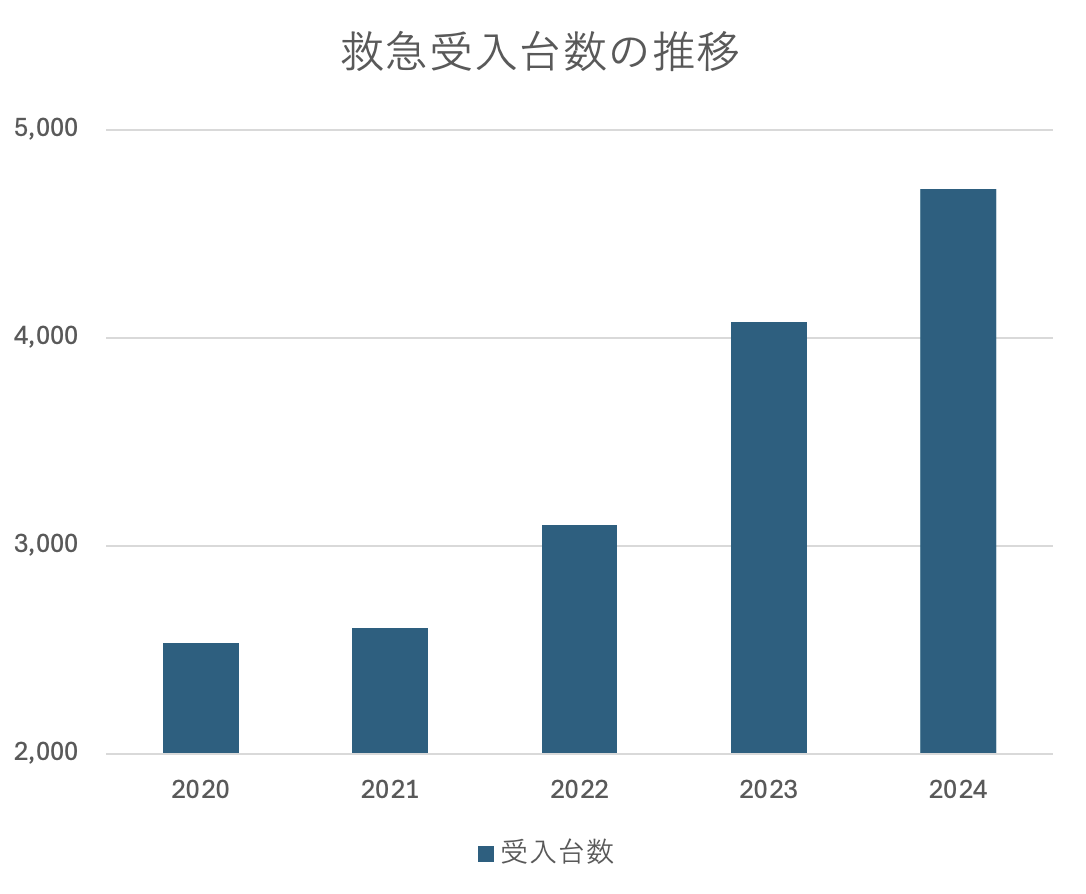

特に「断らない救急」を掲げ、24時間体制での救急搬送受け入れを続ける中、2024年度には過去最多となる4,716台の救急搬送を受け入れ、管内消防機関と連携した救急要請数も年々増加しています。

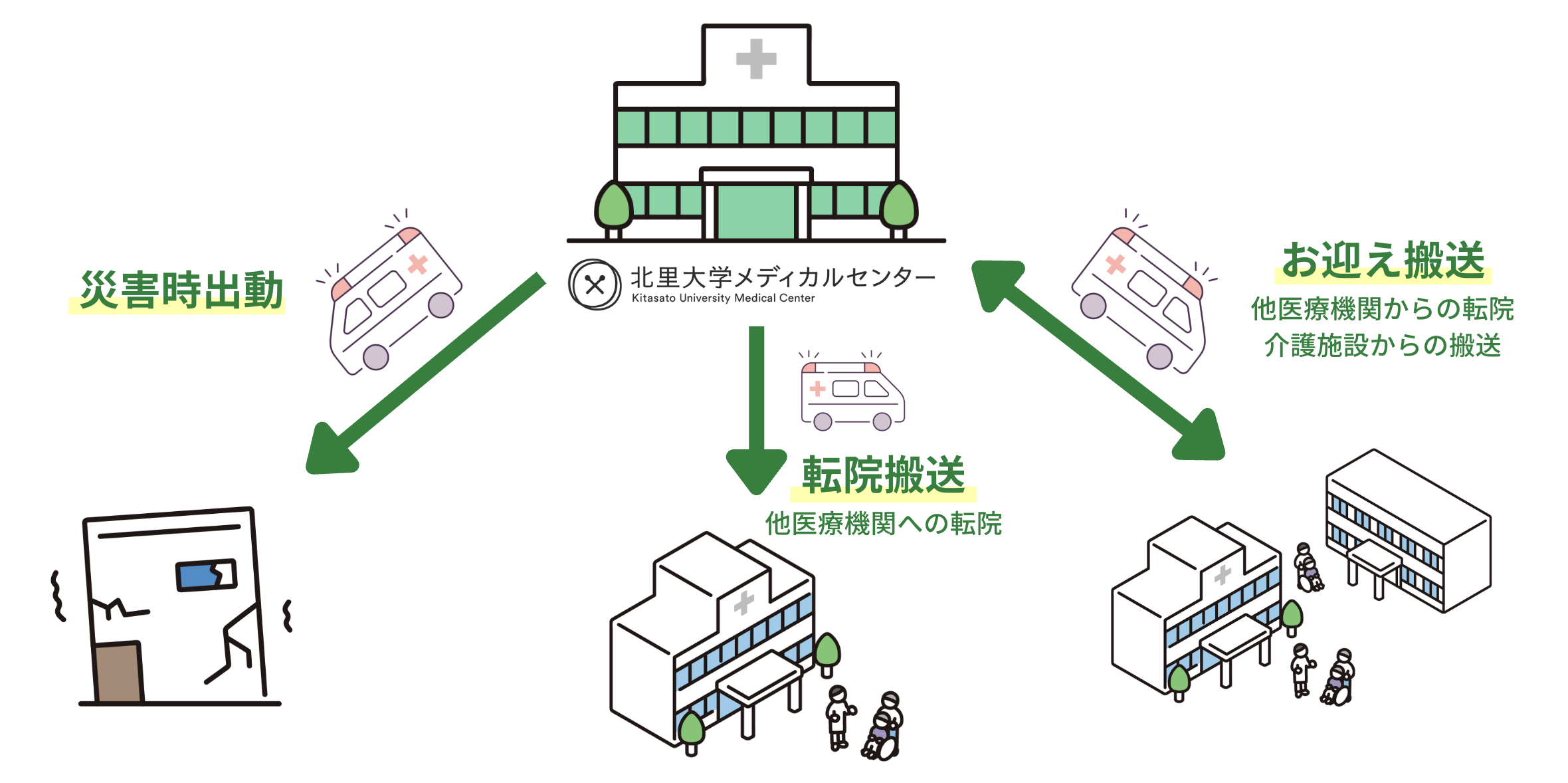

また当院では、地域医療機関との間での円滑な患者搬送を目的に、「埼玉県央地区連携搬送プロジェクト」を立ち上げました。院内の救急車を活用し、地域医療機関との間で救急搬送を行うことで、円滑な救急医療の推進に努めています。

さらに、周産期医療や小児医療の提供にも力を入れており、特に小児医療については夜間帯の二次救急当番を実施し、重要な受け皿としての役割を果たしています。加えて、災害拠点病院として、DMAT隊の整備や災害医療体制の構築にも力を注いでおり、緊急時には自院の救急車を用いて迅速な医療支援に出動する役割も担っています。

救急搬送や災害医療の最前線で地域を支えてきた当院にとって、救急車は地域医療を支える上で極めて重要な基盤の一つです。

地域を支えた21年間の使命

当院は災害拠点病院の指定を受けており、その指定要件として緊急車両を有することが義務付けられています。

病院専用の救急車が初めて到着した時、思わず胸が熱くなりました。これまで患者さんを迅速に搬送するために、地域の救急隊の方々と連携してきましたが、病院専用の車両でより迅速かつ安全に対応できると実感できました。自分たちの手で救命処置ができる機会が増えることに、責任の重さを感じると同時に、現場で役割を果たせることに大きな意義を感じました。ひとたび救急要請があれば、私たちは昼夜を問わず現場へと向かい、命をつなぐ医療の現場を支えてきました。

しかし、現在の救急車は、2003年に購入し、既に21年が経過しています。皆さまからのお力を借りて、新しい車両購入を行い、「断らない救急」を続けていきたいのです。

鬼怒川氾濫――あの日、DMAT隊員として現地に向かった私たちの記憶

2015年9月、歴史的豪雨で鬼怒川の堤防が決壊。町の景色が一瞬にして濁流にのまれ、私たちDMAT隊員に出動要請が下されました。訓練は重ねてきたものの、全員が初めての現場。心には不安と、「やるしかない」という静かな覚悟が交錯していました。

出発の朝、救急車に資機材を積み込み現地へ向かうと、街は機能を失い、家々が屋根まで水没。息を呑む光景に言葉も出ませんでした。指揮所に到着すると、緊迫した空気の中、黙々と準備にあたります。

最初の任務は、浸水被害を受けた病院の患者さんの搬送。道路は冠水、瓦礫だらけ。サイレンを響かせながら必死で迂回し、「どうかこの患者さんを無事に届けたい」と願い続けました。到着し、患者さんに安堵の表情が浮かんだ瞬間、初めて肩の力が抜けました。

この搬送経験から、「救急車という移動する医療空間」がつなぐ命の重みを実感しました。揺れる車内で感じた「生きる力」や仲間の「支えようとする意志」。災害医療は特別なことではなく、日常の延長にある私たちの使命だ――。そう強く心に刻まれた出来事でした。

進む車両の経年劣化。買い替えが急務

長年走り続けてきた救急車はすでに老朽化が進み、いまやその役割を果たし続けることが難しくなってきています。今後も、救急車を利用した転院搬送や、大規模災害時のDMAT派遣などにおいて、安全な搬送を確保するためにも、早急な救急車の更新が求められています。

車体外装にはひび割れが生じており、加えて後部扉周辺からの雨水の浸入も確認されています。その影響で、資器材の出し入れや搬送時の患者さんの迅速な乗降に支障が出る可能性があります。

また、現場での処置を行うためには点滴・モニターなどの医療機器の安定した搭載が必要ですが、現在の車両では設備面の制約から十分な対応が困難な状況です。さらに、ホイール周辺には錆の進行が見られ、内部座席にもひび割れや破損が確認されており、エンジントラブル発生の不安など車両全体として更新の必要性が高まっています。

クラウドファンディングの必要性

しかしながら、医療を取り巻く経営環境は年々厳しさを増しており、当院においても財政的にひっ迫した状況が続いています。人件費や光熱水費の高騰など物価高が進む一方、診療報酬においては十分な見直しや引き上げがなされておりません。

このような状況下、地域の急性期医療、災害医療を守っていくためには、当院の救急車の更新は必須であることから、地域の皆さまへの協力をお願いし、一体となって救急車の更新を実現したいと考え、クラウドファンディング挑戦を決意しました。

命の現場では、1分1秒が生死を分けることがあります。しかし、どれほど技術や経験があっても、必要な機材や救急車がなければ救える命も救えません。今回のクラウドファンディングは、そうした“命を運ぶ足”を確保するための取り組みです。

救急車は、現場で命と向き合う私たちの“もう一人の仲間”です。どうか、皆さまのお力をお貸しください。一人でも多くの命を守るためにご寄付よろしくお願いいたします。

寄付金の使途内訳について

運営主体

学校法人北里研究所 北里大学メディカルセンター

プロジェクトが目指すもの

地域医療機関との患者搬送などによる連携が、安全かつ円滑に推進することができれば、地域の医療機関・介護施設などとの連携強化、地域消防機関の負担軽減にも繋げられると考えております。また、災害発生時のDMAT隊出動にも貢献します。地域の皆さまや行政、近隣施設からの信頼を高め、地域の救急医療体制強化に貢献してまいります。

必要となる資金

■ 第一目標金額 2,300万円

・救急車両購入費(装備品含む)

・広報費用、クラウドファンディング手数料を含む諸費用

本プロジェクトの実施期間(予定)

2025年12月 救急車納車予定

※プロジェクトの進捗状況次第では、スケジュールが前後する可能性がございます。

※今回のクラウドファンディングは、All-in形式での挑戦となるため、万が一目標金額に到達しなかった場合でも、自己資金等で補填するなどして必ず実行いたします。

地域の命を守る、北里の精神から生まれた挑戦

北里大学の創立者・北里柴三郎博士が説いた「叡智をもって実学の人たれ」。知識を社会に還元する“実学”こそが、真の学問であるという教えは、今も私たち北里大学メディカルセンターの現場に息づいています。

救急の現場では「搬送先が見つからず30分以上待機する救急車」「手術枠不足により遠方への転院」などの課題が深刻化しています。日々増え続ける救急搬送や多様化する医療ニーズに正面から向き合い、介護施設や他院に当院の医師・救命士が出向く「お迎え搬送」など、知恵を結集して地域の命を“面”で支えるさまざまな仕組み作りに取り組んできました。

しかし、これらの活動を支える救急車は老朽化が進み、深刻な老朽化に直面しています。もし動かなくなれば、築き上げてきた地域連携の土台が揺らいでしまいます。

このクラウドファンディングは、単なる設備更新ではありません。北里の精神「叡智をもって実学の人たれ」を、地域の命を守る“仕組み”として形にし、皆さまと共有する試みです。社会に潜む医療課題を可視化し、共感と支援の輪で未来の医療体制を共に築いていく。それが、私たちのクラウドファンディングの真の目的です。

実行メンバーの紹介

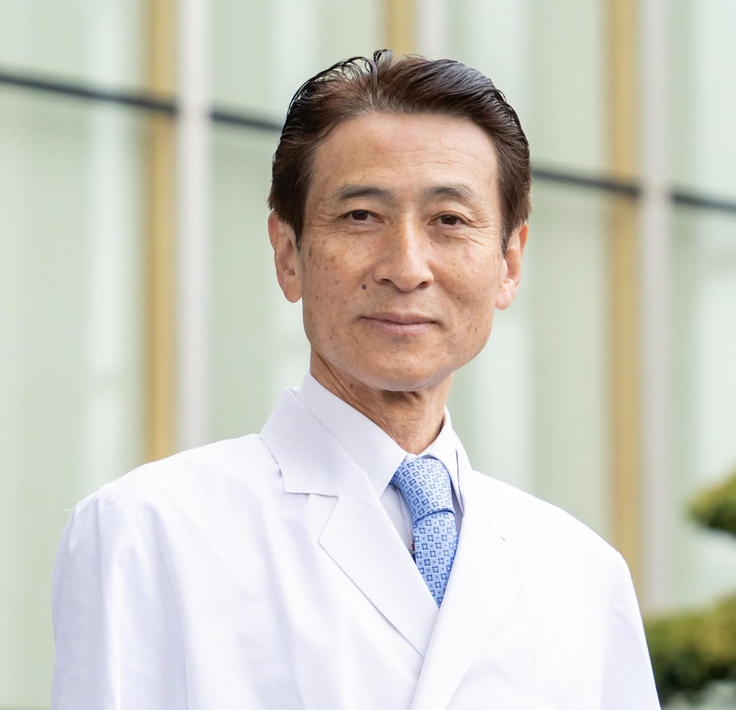

阿古 潤哉

北里大学メディカルセンター 病院長

私たち北里大学メディカルセンターは、地域に根ざした高度な医療を提供するべく、日々診療に取り組んでおります。中でも救急医療は命を守る砦として、地元の需要に応えるべく努力しております。

救急医療では患者さんの搬送が重要な役割を担っています。しかし現在、当院で稼働している救急車は老朽化が進み、これまで通りの安全かつ迅速な搬送が難しくなりつつあります。より多くの患者さんを、より確実に、より安心して受け入れるために、新たな救急車の導入が急務となっています。

つきましては、このたび当院では「新型救急車導入のためのクラウドファンディング」を立ち上げることといたしました。地域の皆さま、医療の未来に共感してくださる皆さまーーどうか私たちの想いにご賛同いただき、ご寄付を賜れましたら幸いです。

【阿古 潤哉 あこ じゅんや】

1991年東京大学医学部卒業。1992年三井記念病院循環器内科レジデント、1996年東京大学医学部老年病科助手、2001年スタンフォード大学心血管コアラボ客員研究員、2006年同Director of Academic Affaire、2009年自治医科大学附属さいたま医療センター循環器内科教授、2013年北里大学医学部循環器内科学主任教授、2018年北里大学病院副院長、2024年北里大学メディカルセンター病院長

田村 智

北里大学メディカルセンター 救急科副部長

「未来につなぐ、地域と命のバトン」

北里大学メディカルセンターは、「断らない救急」を掲げ、24時間365日、地域の命と向き合ってきました。その現場を支えてきた救急車が、いま22年目を迎え、更新の時を迎えています。

このプロジェクトは、単なる車両の買い替えではありません。私たちが目指しているのは、救急医療と地域の未来をつなぐ新たな仕組みです。高齢化や医師不足が進む中、私たちは医療DXを活用した救急搬送の効率化や、地域連携を強化する仕組みづくりに取り組んでいます。今後は、AIを活用したトリアージ支援など、より柔軟で質の高い医療提供体制の構築にも挑戦していきます。

そのすべてを支える“土台”となるのが、今回更新を目指す救急車です。どれほど技術が進歩しても、それを現場に届ける手段がなければ意味がありません。この救急車は、私たちにとって単なる車ではありません。現場と病院、地域と命をつなぐ“頼れる仲間”のような存在です。

「事を処してパイオニアたれ」――北里柴三郎先生の言葉を胸に、真心と叡智をもって地域医療に向き合い、これからの救急を形づくっていきたい。その第一歩として、どうか皆さまのご寄付を賜れれば幸いです。

【田村 智 たむら さとし】

2007年東京大学理学部卒業、2011年新潟大学医学部 卒業。新潟大学医歯学総合病院、山形県立中央病院、秋田赤十字病院などで脳神経外科として勤務。2018年より北里大学病院救命救急・災害医療センターに所属。2023年から現職。救急科専門医、脳神経外科専門医、脳血管内治療専門医、医学博士。

近藤 宏治

北里大学メディカルセンター DMAT(災害医療派遣チーム)、脳神経外科部長

北里大学メディカルセンター DMAT(災害医療派遣チーム)では災害医療に対応するため、日々訓練と準備を行っています。災害派遣では救急車が重要な移動手段であり、患者さんや物資の輸送に活躍します。実際の災害には救急車に装備を積み、隊員が乗り込み現場へ駆けつけます。救急車は大切な移動手段であり、患者さんの搬送手段となります。また、被災地へ物資を届ける役割を担うこともあります。

平成27年茨城県常総市鬼怒川水害の時には救急車で被災地に駆けつけました。孤立した病院から自衛隊と連携して患者さんを救い出し、洪水で、進むべき道が閉ざされる中、通行可能な道を探しながら、停電で街灯もない道を進み、避難先の病院へ搬送しました。令和6年能登半島地震の際には16時間かけて能登半島の災害現場へ向かいました。地割れした道路や、崩れた崖を避けながら、進みました。雪深い被災地では、救急車は隊員や被災者を暖かく守ってくれる存在でした。

長年にわたって、DMATの活動の要として活躍してくれた車体も老朽化で、修理しきれない箇所も目立ってきました。戦友とも言える、車体が交代してしまうのは名残惜しくはありますが、新しい救急車が必要になっています。皆さまのお力添えで、日々の救急活動、災害派遣に必要な救急車の新造を実現したいと考えております。何卒ご協力をお願い申し上げます。

【近藤 宏治 こんどう こうじ】

1996年北里大学医学部卒業。卒業後、北里大学病院脳神経外科へ入局。北里大学病院脳神経外科、市中病院などを勤務後、2011年から北里大学メディカルセンターへ勤務。2013年からDMAT隊員、脳神経外科専門医、統括DMAT。

学校法人北里研究所より

浅利 靖

学校法人北里研究所 理事長

学校法人北里研究所は、学祖北里柴三郎博士が創立して以来110年を超える長い歴史のなかで、常に人々の命と健康に寄り添ってまいりました。そして、私はひとりの救命救急医として、長年現場で一分一秒を争う命と向き合ってきました。北里大学メディカルセンターは、ノーベル賞受賞者である大村智博士の研究業績を基に設立されて以来、地域の皆さまの健康と命を守るため、日夜医療の最前線で尽力しています。2024年度には救急車受け入れ台数が過去最高となり、これからもひとりでも多くの命を救うため、救急車のクラウドファンディングを通じて皆さまのお力をお借りしたくお願い申し上げる次第です。どうか私たちの想いにご賛同いただき、温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

【浅利 靖 あさり やすし】

1986年北里大学医学部卒業。1991年北里大学医学部助手に着任。1996年専任講師、2004年弘前大学医学部教授、2010年弘前大学医学部附属病院高度救命救急センター長、2014年北里大学医学部教授、2014年北里大学病院救命救急・災害医療センター長、2017年北里大学病院副院長、2019年医学部長(理事)、2020年副学長、2024年理事長

砂塚 敏明

北里大学 学長

北里大学の学祖である北里柴三郎博士は、「学問は高尚なる事を研究するのみにて、独り自らを楽しむは本意にあらず。これを実地に応用し人類に福祉を与えてこそ学者の本分を尽くすものにして、真にこれ学者の任務なり」と「研究だけをやっていてはだめだ、それをどうやって世の中で役立てるかが大切だ」と説いています。博士の精神を次の世代に受け継いでいくことこそが私たちの使命と考え、研究者と専門職業人の育成をしております。今回皆さまからいただくご支援によって走る救急車にも、この北里博士の『こころざし』が宿っています。必ずや皆さまのお役に立てるものと確信しております。皆様に先端医療と真心を届ける救急車に、どうかご支援を賜りますよう、心よりお願いいたします。

【砂塚 敏明 すなづか としあき】

1982年北里大学薬学部卒業、1988年同大学院薬学研究科博士課程修了。ペンシルバニア大学化学科博士研究員を経て、1990年社団法人北里研究所に入所。1994年北里大学薬学部専任講師、2002年北里生命科学研究所・大学院感染制御科学府准教授、2005年教授、2020年大村智記念研究所副所長・大学院感染制御科学府副学府長、2020年所長・学府長、2024年学長

大村 智

北里大学特別栄誉教授 学校法人北里研究所相談役

北里大学メディカルセンターは、開設以来、地域医療の中核病院として、また、絵と緑のある病院として、多くの方々に安心と癒しを届けてきました。このたび、地域医療を維持するために、『救急車の更新』が必要となり、クラウドファンディングを通じて皆さまのご寄付をお願いすることとなりました。救急車は、命をつなぐ命の最前線で活躍する大切な存在です。新たな車両の導入により、より迅速で安全な医療の提供が可能となり、地域の皆さまの命と健康を守る力がさらに強化されます。

私もこの病院の創設に関わった者として、この取り組みを心から応援いたします。どうか皆さまの温かいご寄付を賜りますようお願い申し上げます。

【大村 智 おおむら さとし】

1958年山梨大学学芸学部卒業、1963年東京理科大学大学院理学研究科修士課程修了。1965年 (社)北里研究所入所、1971年米国Wesleyan大学客員教授、1975年北里大学薬学部教授、1990年 (社)北里研究所理事・所長、2001年北里大学生命科学研究所教授、2005年米国Wesleyan大学Max Tishler 教授、2008年(学)北里研究所名誉理事長、2013年北里大学特別栄誉教授、2015年女子美術大学名誉理事長、2016年(学)北里研究所相談役

1985年ヘキスト・ルセル賞(米国微生物学会)、1990年日本学士院賞、1992年紫綬褒章、1997年ローベルト・コッホ金牌(ドイツ)、1998年プリンス・マヒドン賞(タイ)、2000年ナカニシ・プライズ(日本化学会・米国化学学会合同)、2001年日本学士院会員、2005年アーネスト・ガンサー賞(米国化学会)、2007年レジオン・ドヌール勲章(フランス)、2011年瑞宝重光章、2012年文化功労賞、2014年カナダ・ガードナー国際保健賞(ガードナー財団)、2015年文化勲章、ノーベル生理学・医学賞、2018年英国セント・アンドリュース大学名誉理学博士

応援コメント

三宮 幸雄 様

北本市長

北本市長の三宮幸雄です。北里大学メディカルセンターは、地域医療の中核及び地域文化の発信基地として、平成元年に本市に開院以降、多くの地域住民の健康を支えていただいています。また、令和4年に本市と包括連携協定を締結し、様々な取組を通じて連携しています。

この度の病院救急車更新の取組は、地域の医療機関との連携強化や災害時の迅速な対応につながるものであり、「断らない医療」を目指す貴院のご尽力により、今後とも、地域住民の命が守られることをご期待申し上げます。市としても、地域の医療体制の強化に向けたこの取組を応援しています。

佐藤 之俊 様

北里大学名誉教授 特定医療法人丸山会 丸子中央病院病院長

北里大学メディカルセンター前病院長の佐藤です。2024年元日に発生した能登半島地震は記憶に新しいことと思います。メディカルセンターからもDMAT隊が派遣され活動してきました。このような災害に派遣され活動するためには医療スタッフは当然のこと、専用の設備が必要です。こうした自然災害に対して、普段の救急医療についてはどうでしょうか。「病院がたくさんある都会なら、医療は安心だ」―そんなイメージが崩れはじめています。つまり、深刻な赤字や設備の老朽化など多くの要因が重なって、病院が続々と閉院や診療科の縮小、廃止に追い込まれています。

災害に強く住みやすい街の北本市。その救急医療の一翼を担っているのが北里大学メディカルセンターです。救急医療は命を守る砦です。住民の健康や命を守るためには救急医療を存続させねばなりません。そのためには病院でも設備の整った救急車が必要です。皆さまの力強いご寄付をよろしくお願いします。

【佐藤 之俊 さとう ゆきとし】

1985年東京医科歯科大学医学部卒業。1989年東京医科歯科大学大学院医学研究科(病理)修了。1989年三井記念病院外科レジデント、1992年癌研究会附属病院呼吸器外科フェロー、1994年結核予防会複十字病院呼吸器外科、1999年癌研究会附属病院(現在のがん研有明病院)呼吸器外科、2007年北里大学医学部呼吸器外科学主任教授、2018年北里大学病院副院長、2021年北里大学メディカルセンター病院長、2024年北里大学名誉教授

仁科 哲雄 様

一般社団法人北足立郡市医師会会長 医療法人仁科整形外科院長

北足立郡市医師会は鴻巣市・北本市・桶川市・伊奈町に開設された13病院を含む145医療機関で構成する一般社団法人です。とりわけ、北里大学メディカルセンターは当医師会の中核をなす病院であると共に地域医療の要である地域医療支援病院であり災害時の拠点病院でもあります。そのため、病院に課せられた役割は重要かつ多岐にわたり病院運営は大変厳しいものと推察いたします。この度、救急車の老朽化に伴う新型救急車導入のためにクラウドファンディングという手法を選択したことは、まさに時代に即した最善の方策であると賛同し、当医師会といたしましても最大限の応援をさせていただきます。

【仁科 哲雄 にしな てつお】

1981年帝京大学医学部医学科卒業。1985年帝京大学大学院医学研究科修了。帝京大学医学部整形外科教室、上尾中央総合病院整形外科、帝京大学医学部溝口病院整形外科、水野病院整形外科部長(医療法人社団昭愛会)、深谷中央病院、鴻巣医院、医療法人仁科整形外科院長、北足立郡市医師会会長。医療・介護の連携強化や医師会活動に尽力、地域包括ケアの推進の他、地域住民の健康維持と疾病予防に注力し予防医療にも貢献

福島 忠夫 様

北本市商工会 会長

北本市商工会は市内商工業者の総合的な発展と社会福祉の増進を目的に、昭和36年に設立された団体で、現在約870の会員が在籍しており、北里大学メディカルセンターの関連企業も当会のメンバーとして活躍いただいております。

貴センターが日々、中核病院として、また、災害拠点病院として地域医療に多大な貢献をされていることに対しまして、心から敬意を表します。

救急時や災害時に活躍する貴センターの救急車が導入から21年経過し、老朽化していると聞き大変心配しております。当会として、今回チャレンジされる「救急車更新のためのクラウドファンディング」について、会員の皆さんにお知らせし、しっかりと応援してまいります。

中澤 きみ子 様

ヴァイオリニスト

昨年5月に、北里大学メディカルセンターのロビーで開催されました「防災を考える~命の尊さを伝えるTSUNAMIヴァイオリンの調べ~」でTSUNAMIヴァイオリンを聴いていただく機会をいただきました。このヴァイオリンは東日本大震災の津波によって生じた流木で作られたもので、震災が風化しないように、ひいては避けられない自然災害に備えることの大切さを伝えるための活動の一環でした。その際に会場で、4か月前に発生した能登半島地震での北里大学メディカルセンターのDMATや災害派遣ナースの活動が紹介されているのを拝見しました。

災害も、事故も防げないものが世の中にはたくさんあります。でもそれに備えることで少しでも救える命があり、そのためにこうして活動してくださる方々がいることを身近に感じ、とても心が動かされました。まさに私たちの命綱です。

音楽には人の心を動かす大きな力がありますが、物理的に人の命を助けられません。この尊い活動が確実に、安全に続けられるために応援させていただきたいと思います。

【中澤 きみ子 なかざわ きみ子】

幼少期からヴァイオリンを習い始め、諸外国での活動をされる一方で、東日本大震災後、ライフワークとして津波による流木で作られたTSUNAMIヴァイオリンの演奏に熱心に取り組み、能登半島地震チャリティコンサートを行うなど、被災地への支援活動に取り組む。 中澤きみ子 Official Website

阪本 順治 様

映画監督

昨年の夏と秋、北里大学メディカルセンターさまのご協力を得て、玄関口、診察室などで映画「てっぺんの向こうにあなたがいる」の撮影をさせていただきました。本当にありがとうございました。

私自身、子供の頃から、事故や失神などで、4度も救急車にお世話になりました。意識が朦朧とする中、サイレンの音を聴き、身体に走行の振動を感じながら、あぁ、助かるんだなと心の中でつぶやいたものです。また、父親が、肺気腫となった晩年、自宅から搬送される際も2度付き添いました。「大丈夫だから」と父親を励ましながら。

そのことを想い起こすと、救急隊員や医療チームの皆さんの存在や、搭載された医療機器の数々、そして救急車そのものが、身体的な救いだけではなく、心の支えになっていたと確信できます。言い換えれば、救急車の老朽化は、医療に携わる方々同様、あるいはそれ以上に私たち市民を不安にさせます。その実感があるからこそ、今回のクラウドファンディング、心より応援をさせていただきます!!

税制上の優遇措置につきまして

学校法人北里研究所に対するご寄付は、特定公益増進法人及び租税特別措置法に規定する要件を満たす学校法人への寄付として、税制上の優遇措置を受けることができます。

個人の方のご寄付の場合は、確定申告の際に下記の①または②のどちらかを選択し、税制上の優遇措置を受けることができます。

①寄付金控除(所得控除)

寄付金(年間総所得の40%に相当する額が上限)が2千円を超える場合は、その超えた金額が、その年の課税所得金額から控除されます。

寄付金控除額 = 寄付金額 - 2,000円

②公益社団法人等寄付金特別控除(税額控除)

寄付金(年間総所得の40%に相当する額が上限)が2千円を超える場合は、その超えた金額の40%に相当する額(その年の所得税額の25%に相当する額が上限)が所得税額から控除されます。

寄付金控除額 = ( 寄付金額 - 2,000円 ) × 40%

寄付金領収証(寄付金控除証明)の発行日とお手元に郵送される予定月

寄付金領収証は、READYFOR株式会社から北里大学メディカルセンターに入金がある2025年11月の日付になります。また、2025年12月末までに寄付者さまへ送付します。そのため、2025年分として確定申告をお願いいたします。法人寄付者さまにおいては決算処理などを踏まえ、上記スケジュールでの領収証発行で問題がないかご確認をお願いいたします。

本プロジェクトに関するお問い合わせ先

総務課

TEL:048-593-1212(代表)

FAX:048-593-1239

E-mail:ambulance-cf-support@kitasato-u.ac.jp

免責事項等

▽ご寄付の前に、利用規約を必ずご一読ください。

▽寄付完了時に「応援コメント」としていただいたメッセージは、本プロジェクトのPRのために利用させていただく場合があります。

▽寄付後のお届け先の変更はできません、お間違いのないようご注意ください。

▽寄付時にご回答いただく質問項目への回答は寄付確定後、変更できません。

▽寄付金領収証の宛名は、ギフト送付先にご登録いただいたお名前となります。ご寄付確定後にアカウント情報を変更した場合でも、ご寄付確定時に入力したお届け先の宛名と住所は変更されません。(個別にご連絡いただかない限り、原則としてご寄付時に入力いただいた宛名と住所に寄付金領収証をお送りさせていただくことになります)のでご注意ください。

▽確定申告の際は、個人の場合はご本名と現住所(住民票に記載のご住所)、法人の場合は登記簿上の名称とご住所での領収証が必要となりますのでご注意ください。

▽日本国外からのご寄付につきましては、寄付金控除の対象外です。寄付金領収証の発行はできませんのでご注意ください。

▽ご寄付に関するご質問は、こちらをご覧ください。

ギフトについての留意事項

▽ギフトの海外発送はいたしかねますのであらかじめご了承ください。

▽本プロジェクトのギフトのうち、【お名前掲載】に関するギフトの条件詳細については、リンク先の「別添 支援契約について」の中にある「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。

車体への法人名・個人名掲載のリターンに関する留意事項

(1)商品・サービス名は掲載できません(商品名と法人名が同じ場合を除く)。

(2)ロゴの使用も可能です(法人のみ)。

(3)掲載する場所、順序およびサイズは、いただいた寄付金額と、掲載を希望される方や企業様の総数を踏まえ、監督省庁および関係機関と調整の上、決定させていただきます。

(4)掲載に際しては審査がございます。公序良俗に反するもの、心身の健康増進に資さないもの、救急車への掲載が不適切であると当院が判断するものは掲載いただけない可能性がありますのでご了承ください。

(5)審査の結果、掲載いただけない場合にも寄付金の返金は致しかねます。

(6)その他、掲載をお断りする可能性のある項目については、ご支援の前に必ずこちらのページの「●命名権、メッセージの掲載その他これに類するリターン」をご確認ください。また、掲載できない場合にもご支援の返金は行わないものとします。

- プロジェクト実行責任者:

- 阿古潤哉(北里大学メディカルセンター 運営者:学校法人北里研究所)

- プロジェクト実施完了日:

- 2025年12月31日

プロジェクト概要と集めた資金の使途

北里大学メディカルセンターが、患者さんの転院搬送及びDMAT活動で使用する救急車両を更新します。クラウドファンディングにて集まった資金は、車両購入及び車両搭載する医療機器等の整備に使用します。

リスク&チャレンジ

- リターンを実施する上でのリスクについて

- 心肺蘇生講習会の開催場所や時期については、寄付者様との相談によりきめさせていただいます。

- プロジェクトに必要な金額と目標金額の差額について

- なし

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

プロフィール

あなたのシェアでプロジェクトをさらに応援しよう!

ギフト

3,000円+システム利用料

3,000円コース

●寄付金領収証

●お礼のメール

※寄付金領収証は、READYFOR株式会社から北里大学メディカルセンターに入金がある2025年11月の日付になります。また、2025年12月末までに寄付者さまへ送付します。

- 申込数

- 96

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

10,000円+システム利用料

10,000円コース

●寄付金領収証

●お礼のメール

●活動報告レポート

※寄付金領収証は、READYFOR株式会社から北里大学メディカルセンターに入金がある2025年11月の日付になります。また、2025年12月末までに寄付者さまへ送付します。

- 申込数

- 174

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年1月

3,000円+システム利用料

3,000円コース

●寄付金領収証

●お礼のメール

※寄付金領収証は、READYFOR株式会社から北里大学メディカルセンターに入金がある2025年11月の日付になります。また、2025年12月末までに寄付者さまへ送付します。

- 申込数

- 96

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年12月

10,000円+システム利用料

10,000円コース

●寄付金領収証

●お礼のメール

●活動報告レポート

※寄付金領収証は、READYFOR株式会社から北里大学メディカルセンターに入金がある2025年11月の日付になります。また、2025年12月末までに寄付者さまへ送付します。

- 申込数

- 174

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2026年1月