支援総額

目標金額 4,000,000円

- 支援者

- 290人

- 募集終了日

- 2022年10月26日

ニューズレター12月号&第1回試写会を開催しました

お早うございます。松竹大谷図書館の武藤です。

本日ニューズレター12月号を発行いたしました。

https://www.shochiku.co.jp/shochiku-otani-toshokan/pdf/newsletter_no297.pdf

当館HPより、上記PDFファイルでご覧いただけます。

12月号では、

・クラウドファンディング「【第11弾】蘇る六代目の舞台、小津安二郎『鏡獅子』を次世代へ。」第1回目の初号試写会を開催しました

・第94回所蔵資料ミニ展示「近代の團十郎 九代目から十二代目の軌跡」関連資料ご紹介

・資料提供

・新着資料案内

・公益財団法人松竹大谷図書館へのご支援のお願い

・松竹大谷図書館 ご来館予約のお願い

・休館のお知らせ

・利用案内

以上を掲載しております。

さてニューズレターでもお知らせしておりますが、【第11弾】クラウドファンディングで進めていた、「鏡獅子」の4Kデジタル修復が完了し、先週金曜日12月2日に第1回目の初号試写会を行い、5万円の支援者の方をご招待致しました。

初号試写とは、実際にスクリーンに投影して確認を行い問題がないことを承認する重要な場で、関係者立ち会いのもとで行われるデジタル修復の最終段階です。つまり初号試写をもって、「鏡獅子」4Kデジタル修復版が完成となります。今回の修復では、英語版字幕と日本語版字幕も作成しましたので、今後、日本語字幕版、英語字幕版の初号試写を行います。

そこで、今回は、これまでのデジタル修復作業を振り返ってご報告致します。

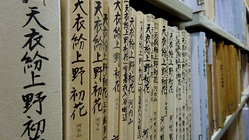

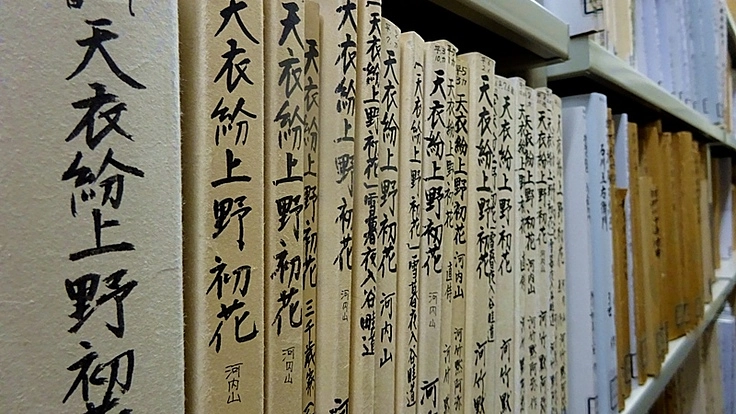

1)フィルムの選定作業

2022年09月16日新着情報「(株)IMAGICAエンタテインメントメディアサービスでの選定作業」

https://readyfor.jp/projects/ootanitoshokan11/announcements/231436

当館には『鏡獅子』のタイトルの付いた映画フィルムが9組遺されていますが、この9組のフィルムはオリジナル原版ではなく、全て複製されたフィルムであり、フィルムの劣化についてもそれぞれ異なる状態でした。デジタル化作業を始めるにあたっては、どのフィルムがよりデジタル化の素材として相応しいのか、9組すべてのフィルムの映像を確認した上で、今回のデジタル修復に携わる関係者立ち合いのもと選定する作業が必要となりました。「デジタル化に適したフィルム」というのは、傷や劣化が少ない方が理想でありますが、フィルムは複製を重ねるごとに情報量が少なくなってしまうので、よりオリジナルに近く、情報量が多い事が重要でした。また、スキャンをするフィルムの状態する事も素材を決定する上で重要でした。そこで、プロジェクト開始前に、株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービスさんの品川プロダクションセンターでフィルムの状態と内容の確認及びフィルムの選定という重要な作業を行いました。そして、実際に映像を確認した結果、9組の中では一番古く、様々な原因でフィルムが劣化していた1959年製フィルムの映像が、想像以上に綺麗であったため、今回のデジタル化ではこの1959年製フィルムを基本素材とする事になりました。

2)画スキャン作業

2022年10月26日新着情報「終了まであと少し&IMAGICAさんのスキャン作業ご報告」

https://readyfor.jp/projects/ootanitoshokan11/announcements/238234

フィルムを専用フィルムスキャナーでスキャンして4K解像度でデジタル変換するのが「スキャン作業」です。今回基本素材とした1959年製フィルムは、劣化が進んで、スキャナーに掛けることができるかどうかギリギリの状態でしたが、株式会社IMAGICAエンタテインメントメディアサービスさんの技術者が手や目、鼻を使ってフィルムの状況をチェックし、どのような機材を使い、どのようなアプローチをしていくかが検討され、チェックで見つかった問題の対象個所について、スキャン前に、丁寧に物理的な修繕作業と細かいゴミを除去するクリーニングが行われました。

今回のフィルムは劣化が進んでいたので、フィルムに強いテンションをかけない状態で走行できる劣化対応スキャナーが使用され、通常よりもスピードを落として収録されました。劣化症状がひどいフィルムの場合、スキャン中にフィルムの巻き取りがうまくいかずタケノコ状になってしまう危険があり、今回もフィルムを手で抑えながら丁寧に作業が行われました。それでも、収縮の症状もはじまっていため、フィルムの安定的な走行を保つことが難しく、スキャン途中にフレーミングのズレが生じてしまい、1回のスキャンでは正しく画像をとらえきることができませんでした。そのため、複数スキャンを行い、デジタル上で編集をしてひとつのデータが作られました。

3)音スキャン作業

2022年11月02日新着情報「株式会社東京現像所さんでの音声スキャン作業見学」

https://readyfor.jp/projects/ootanitoshokan11/announcements/238891

音声のデジタル化は、サウントトラックの記録をハードウェアで音声に変換し、その音声をデジタル収録するのが一般的だそうですが、今回のデジタル化では、株式会社東京現像所さんで、日本に2台しかないというアーカイブ専用の、ゾンダー(SONDOR)社のレゾナンス(Resonances)という装置を駆使し、まずサウンドトラック部分を画像としてスキャンし、そのデジタル画像をソフトウエアで瞬時にデジタル音声に変換することで、音声をデジタル化してもらいました。

今回のように、フィルム本体に変形と歪みが発生している場合、細いサウンドトラック部分にフォーカスが合わず画像がぼけてしまうと、音もぼやけてしまうのだそうです。また、フィルムのつなぎ目で現像の濃度などの状態がガラっと変わる事があったり、継いであるフィルム自体が違っていたりする事もあるそうで、こうした変化も音声に影響を与えます。しかし、SONDOR RESONANCESでは、モニターでフィルムの映像を随時確認し、フォーカスや読み取り範囲、濃度などが適正になるよう微調整を繰り返しながら作業が行えるため、画像の段階で補正して、より本来の音に近づけることが可能だそうです。

4)音修復作業

2022年11月28日新着情報「株式会社松竹映像センターさんでの音修復作業見学」

https://readyfor.jp/projects/ootanitoshokan11/announcements/242867

今回の音修復の監修は、過去に『東京物語』などの小津安二郎監督作品ほか、数々の旧作のデジタル修復版を手がけ、またシネマ歌舞伎の5.1ch整音を立ち上げ当初から担当されている、松竹映像センターの清水和法氏にご担当頂きました。

昭和10(1935)年に歌舞伎座で撮影された『鏡獅子』は、映像に映る長唄囃子連中の演奏がそのまま同時録音されたトーキー映画ですが、清水氏によると、これまで数多くの音修復を手掛けてこられたなかでも『鏡獅子』の音は予想以上に良い音が残っていたという印象を受けたそうで、当時一流の技術で撮影(録音)されたことがわかります。

音声のデジタル修復の場合、手作業による細かい修復を行う前に、まずフィルターでノイズを取り除いて、効率的に作業をしやすくします。撮影された当時のアンプやスピーカーなど、当時の映画館ではどのような再生環境で音を聞いていたのかを考慮して、その音に近づけるためのフィルターを掛けます。その後、手作業でノイズやひずみを取り除いていきます。フィルムは複製を重ねる度に、音声も劣化してひずんでいき、ノイズや音のひずみも積み重なってしまうので、ひずみを修正して、余分な音を取り除きます。修復が終わったら、最後に映画館と同じ環境で音を再生して、最終的な音の調整が行われました。

5)画修復作業

2022年11月30日新着情報「株式会社松竹映像センターさんでの画修復作業見学」

https://readyfor.jp/projects/ootanitoshokan11/announcements/242895

画修復とは、映像に残ったキズなどをデジタル技術で修復し、美しい映像をつくり出す作業です。

まず、スタビライズといわれる画面の「揺れどめ」の作業が行われます。これは、映像に生じた揺れや歪みや傾きを補正し、横揺れや縦揺れをとめて映像を安定させる作業です。

フィルムのつなぎ目はフィルムをつなぐ際にフィルムが切除されていて欠損していることがよくあり、コマ飛びも多く発生しがちです。今回基本素材としている1959年製フィルムは、コマ飛びが多数の箇所で発生していたため、コマ飛びを起こしている部分は、1973年製の別のフィルムから欠損箇所のコマを移植し挿入しました。コマ飛びを埋める作業が終わると、再びスタビライズの処理が行われ、全体の調整を行います。

続いて、画面の明暗の差によるチラつき(フリッカー)を除去するデフリッカーという処理が行われます。明るくはっきりとしたコマの方に光の波長を合わせて、暗めの方の画像を明確な画像へと調整します。この作業を映画の最初から最後まで細かく進めます。そして、パラと呼ばれるフィルムに付いた傷やゴミをデジタル処理で消していく作業が行われます。映写や劣化によりフィルムに付いたパラを、まずソフトにより自動検出してある程度削除した後、細かい手作業により一つ一つ傷を消していきます。非常に繊細な上に根気と集中力が必要とされ修復の中で最も時間が掛かる作業で、ソフトの性能が上っている現在でも、ソフトの判定を必ず目視で1コマ1コマ確認し、ソフトが消し過ぎた部分は元に戻し、ソフトが取り残したパラや傷、大きなシミなどを手作業で一つ一つ消していきます。最初から最後までひととおり作業すると、パラも減り綺麗になった事ではじめに気が付かなかった傷が見えてくる為、最終的に揺れ、歪み、フリッカー、パラ傷などまた全体的に整えて行きます。その後、粒子を整えるグレイン処理を行い視聴しやすい映像になるように全体的に整えていきます。

6)グレーディング作業

2022年12月01日新着情報「株式会社松竹映像センターさんでのグレーディング作業見学」

https://readyfor.jp/projects/ootanitoshokan11/announcements/243397

「グレーディング作業」とは、動画や静止画の輝度・色彩を調整する作業のことです。今回のようなモノクロフィルムのデジタル修復作業の工程でも、フィルムの経年劣化により、明るさやコントラストにずれが生じた映像を、時間の経過も考慮しながら、デジタル上で補正する作業が必要となります。グレーディング作業の最終段階では、上映と同じようにスクリーンに映写して映像をチェックしながら作業をします。映画作品の場合、このチェック作業では、撮影監督に監修していただき画調を調整していきます。これまで、小津作品のデジタル修復におけるグレーディングは、当時撮影助手であった川又昂キャメラマンと、川又氏に師事し、現在山田洋次監督作品の撮影を担当されている近森眞史キャメラマンが監修をされてきましたが、今回の『鏡獅子』も、近森キャメラマンに監修をして頂きました。

以上、これまでのデジタル修復作業のご報告でした。

試写会の詳しい様子は、全ての試写会の開催が終わりましたら、また改めてご報告致します。

リターン

3,000円+システム利用料

活動報告+サンクスメール+HPにお名前掲載

■サンクスメール

■松竹大谷図書館HPへのお名前掲載(ご希望の方のみ)

■報告書(2023年4月末に送信予定)

- 申込数

- 63

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年4月

5,000円+システム利用料

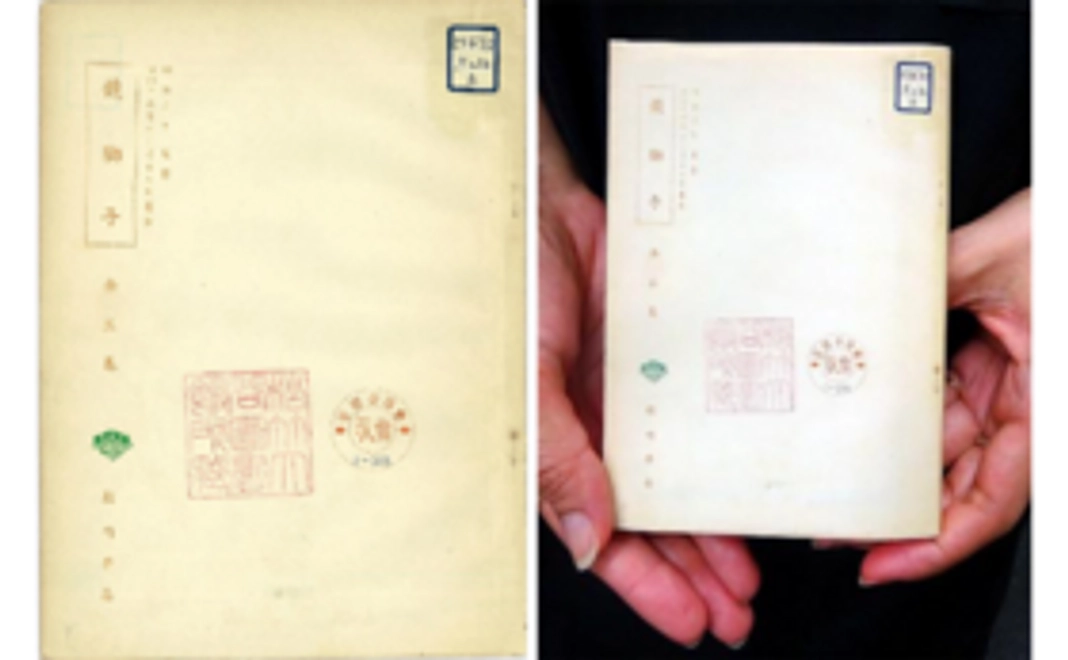

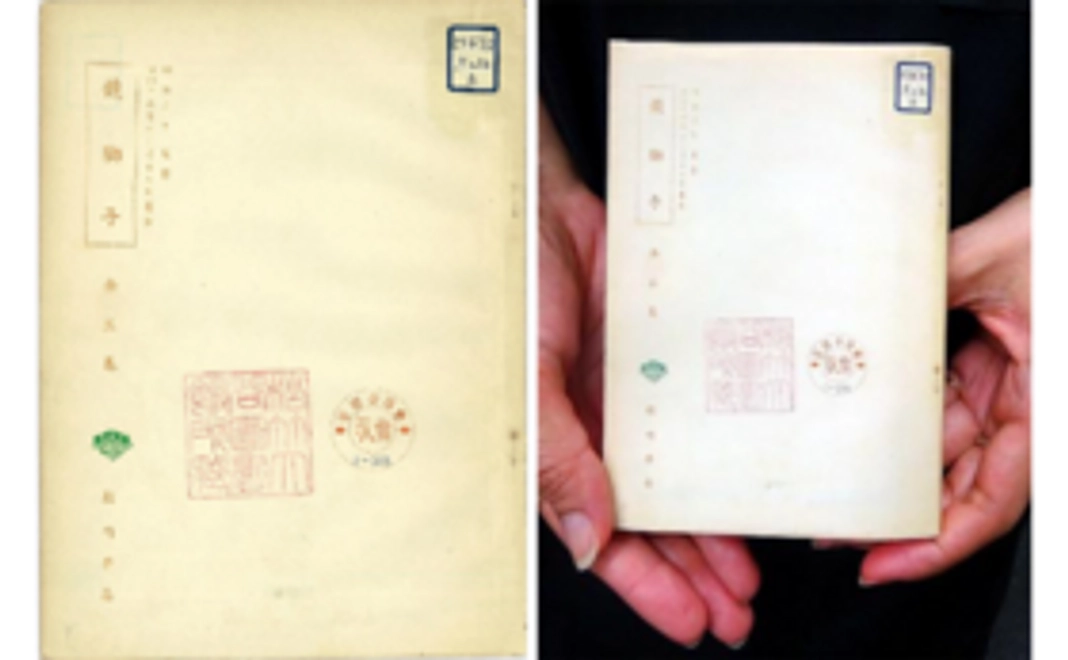

松竹大谷図書館オリジナル文庫本カバー『鏡獅子』完成台本表紙デザイン

3,000円のリターンコース内容に加え、

■松竹大谷図書館オリジナル文庫本カバー

当プロジェクト限定!

当館所蔵『鏡獅子』完成台本(昭和25年編集版)表紙デザイン

- 申込数

- 95

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年4月

3,000円+システム利用料

活動報告+サンクスメール+HPにお名前掲載

■サンクスメール

■松竹大谷図書館HPへのお名前掲載(ご希望の方のみ)

■報告書(2023年4月末に送信予定)

- 申込数

- 63

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年4月

5,000円+システム利用料

松竹大谷図書館オリジナル文庫本カバー『鏡獅子』完成台本表紙デザイン

3,000円のリターンコース内容に加え、

■松竹大谷図書館オリジナル文庫本カバー

当プロジェクト限定!

当館所蔵『鏡獅子』完成台本(昭和25年編集版)表紙デザイン

- 申込数

- 95

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年4月

明日を担う伝承者の養成を共に支える│国立劇場養成所サポーター募集

- 総計

- 135人

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 59,515,000円

- 寄付者

- 2,848人

- 残り

- 29日

ぬるぬるのお引越|万博・落合陽一 null²パビリオン次なる場所へ

- 現在

- 216,806,000円

- 支援者

- 12,291人

- 残り

- 29日

文学とジャズで世界をつなぐ-村上春樹ライブラリーの挑戦にご支援を

- 現在

- 4,934,000円

- 寄付者

- 206人

- 残り

- 72日

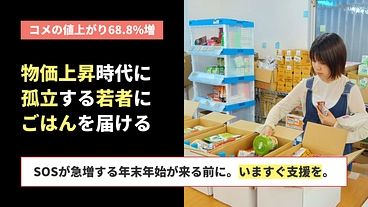

物価高でごはん食べられない若者に今すぐ食糧を|緊急支援2025冬

- 現在

- 11,807,000円

- 寄付者

- 310人

- 残り

- 29日

国宝 彦根城、日本の遺産を未来へつなぐ|高橋架け替えで蘇る大名庭園

- 現在

- 7,985,000円

- 寄付者

- 195人

- 残り

- 36日

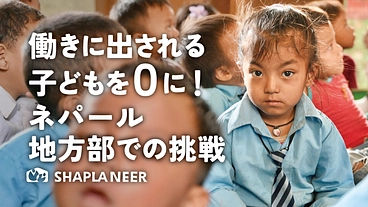

児童労働をゼロに!都市へ働きに出される子どもを地方部で防ぐ

- 現在

- 2,706,000円

- 支援者

- 203人

- 残り

- 2日

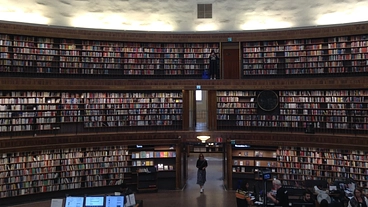

民間図書館をオンラインプラットフォームとリアル店舗で立ち上げたい

- 支援総額

- 40,000円

- 支援者

- 4人

- 終了日

- 9/5

出産目前の黒猫と子猫たちを救いたいです。どうかご支援をお願いします

- 支援総額

- 454,000円

- 支援者

- 87人

- 終了日

- 10/11

中高生のアイディアをまちが変わるキッカケに。コンペティション開催へ

- 支援総額

- 1,012,000円

- 支援者

- 72人

- 終了日

- 8/31

子どもの命を守り、未来を守りたい!防災啓発アニメの制作にご支援を。

- 寄付総額

- 1,641,170円

- 寄付者

- 120人

- 終了日

- 9/30

全国初となるeスポーツ・ゲームの少年団を設立したいです

- 支援総額

- 0円

- 支援者

- 0人

- 終了日

- 7/24

【京都工芸繊維大学学生フォーミュラ】さらなる高みへ、高度な長期開発

- 寄付総額

- 1,831,000円

- 寄付者

- 97人

- 終了日

- 10/23

学生によるメサイア演奏会復活プロジェクト|国際基督教大学(ICU)

- 支援総額

- 2,201,000円

- 支援者

- 185人

- 終了日

- 1/30