支援総額

1,179,000円

目標金額 1,000,000円

- 支援者

- 51人

- 募集終了日

- 2025年7月28日

https://readyfor.jp/projects/toyama-fukushima-children?sns_share_token=&utm_source=pj_share_url&utm_medium=social

2025年07月24日 12:15

「過去」を参考にして、「今」支え続けて、「未来」の子どもたちに笑顔を届ける。⑫

歴史の授業では教えてくれない「265年間続いた徳川幕府の本当の姿」を現地で今まで確認した物をお伝えしましょう。

前回のfacebookで書いた話は「失う物は何も無い」と書いたら「美談」???大きな戦後の歴史教育の招いた「誤解」です。

①戦争でほとんどが焼けてしまったが、「江戸時代の藩主が参拝した藩直轄の寺院に「切腹の間」が設けられていた」

1、加賀藩に残る忍者寺。本当の名前は「妙立寺」。

日蓮宗/正久山 妙立寺(忍者寺)

http://www.myouryuji.or.jp/

子どもの頃におばあちゃんに連れられて、初めて訪問。今では観光名所で有名だが、複雑な寺院構成に幼い私はビックリ。興味津々の幼い子ども時代。おばあちゃんは由緒正しき家柄の出。その頃に強烈の残ったのは「切腹の間」。「中に入ってみたい!」とわめく子ども時代。そこに住職が登場して幼い子どもに分かる様に説明して頂く。よく覚えていないが「神聖の間」である事は理解した。妙立寺で切腹した武士は、これも加賀藩の大乗寺に運び、お墓の建造して丁重に扱った。「大乗寺」こそが前田利長の墓地があり、実はおばあちゃんの家の菩提寺。

子どもの頃におばあちゃんに連れられて、初めて訪問。今では観光名所で有名だが、複雑な寺院構成に幼い私はビックリ。興味津々の幼い子ども時代。おばあちゃんは由緒正しき家柄の出。その頃に強烈の残ったのは「切腹の間」。「中に入ってみたい!」とわめく子ども時代。そこに住職が登場して幼い子どもに分かる様に説明して頂く。よく覚えていないが「神聖の間」である事は理解した。妙立寺で切腹した武士は、これも加賀藩の大乗寺に運び、お墓の建造して丁重に扱った。「大乗寺」こそが前田利長の墓地があり、実はおばあちゃんの家の菩提寺。

大乗寺

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E4%B9%97%E5%AF%BA

今では残っているか知らないが、有名な山門の横に丸い歌碑があり「身がたまは、ツツジと咲かむ、金しほう」と言う歌碑が残っており、巨大な山門に仏様の右隣の「館」(おばあちゃんの旧姓は館)の仏様が祀られているのを特別に中に入り、子どもの頃にビックリした。

今では残っているか知らないが、有名な山門の横に丸い歌碑があり「身がたまは、ツツジと咲かむ、金しほう」と言う歌碑が残っており、巨大な山門に仏様の右隣の「館」(おばあちゃんの旧姓は館)の仏様が祀られているのを特別に中に入り、子どもの頃にビックリした。

当然、おばあちゃんの実家の「館家」もある。

2,学生時代の夏休み・冬休み・春休みを使い、全国の藩主のお寺を回る事を決意。お金が無いから、良く国会図書館に通い調べてから、普通電車に乗り行く。

「切腹の間」が当時発見できたのは、2寺だけ。

①岡山藩・曹源寺(そうげんじ)

曹源寺 (岡山市)

今はまだまだ「切腹の間」は発見出来るかは知らないが、「武士は責任を取り切腹するもの」と教えられた。

何故?「切腹するのか?」疑問が出てくる。

時代劇を見ていると、「おかしい?」と気が付く。もっと大きいな問題で無ければ藩主に取って「大切な家臣」。切腹を命じる訳無い。そこで、調べたら「災害の多さに気が付く」

1,地震と津波

①慶長大地震(1611年):会津地震(M6.9)・三陸地震(M8.1)死者数は数千人。

②元禄大地震(1703年12月31日):M8.0、津波・火災により、死者が5,233人〜最大20万人とも。

③宝永大地震(1707年10月28日):M8.6、津波・火山噴火連鎖等で死者約3万人以上。

④安政東海・南海地震(1854年12月23–24日):両方ともM8.4、津波被害。死者2000〜1万人超。

⑤安政江戸地震(1855年11月11日):M6.9、江戸で死者約6,600人。火災との複合災害で多大被害。

⑥飛越地震(1858年4月9日):富山・岐阜県境、死者約200〜300人。

記録に残っているのはこれだけ。もっとたくさん地震は遭ったはず。

2.火山噴火

①宝永噴火(1707年):宝永地震の直後、富士山大噴火。江戸にも火山灰が降り注ぎ、農作物に深刻な影響。

3,大火

①明暦の大火(1657年3月2日):江戸市街の60–70%が焼失、死者10万人超。江戸最大級の火災被害。

4、飢饉(飢餓・農業災害)

①寛永の大飢饉(1640–43年):死者5万〜10万人規模。

②享保の飢饉(1732–1733年):冷害などにより死者多数、数万人〜10万人規模。

③天明の大飢饉(1782–1787年):浅間山・岩木山噴火と冷害の連鎖、全国的に甚大。死者数多(推計10万人以上)。

④ 天保の大飢饉(1833–1837年):冷害・洪水・経済混乱で発生。死者20万〜30万人、最大で100万人とも。

5,疫病(感染症の流行)

① 1857年/1858年:コレラ流行で死者10万〜30万人。

②1862年頃:麻疹大流行

6、台風・洪水

① 1856年の台風・大洪水:伊豆・関東でトネ川・荒川などが氾濫し、死者約10万人。

等など。

江戸時代の人口は2,000万~3,000万人。

災害などは今の科学文明が発達したからこそ分かりますが、何故起こるか分かりません。

もしかしたら、参勤交代制度は江戸幕府が「財政的負担を藩に強いる為に行なった」と言われるが、加賀藩は約4,000人の参勤交代を2年に一度行なう???

おそらく資料はまだ発見されていないが、「民衆」を救うために「武士」が2年に一度江戸幕府に集結して「民衆」を救う制度が出来たとも考えられる。

証拠は三河地方に残るあるお寺や神社にあった「加賀梅鉢のご紋」。さりげなく飾ってあった。

デジカメも無い時代に全国をくまなく見て回ったが、何しろ貧乏。

結論

「切腹の間」の「切腹」は民衆から非難・批判が巻き起こるための「人身御供」。だから、丁重に扱われました。

民間防衛はそれを分かっていた人???の集まりでした。「意識はとても高い。」

理由はそう言うことです。

リターン

150,000円+システム利用料

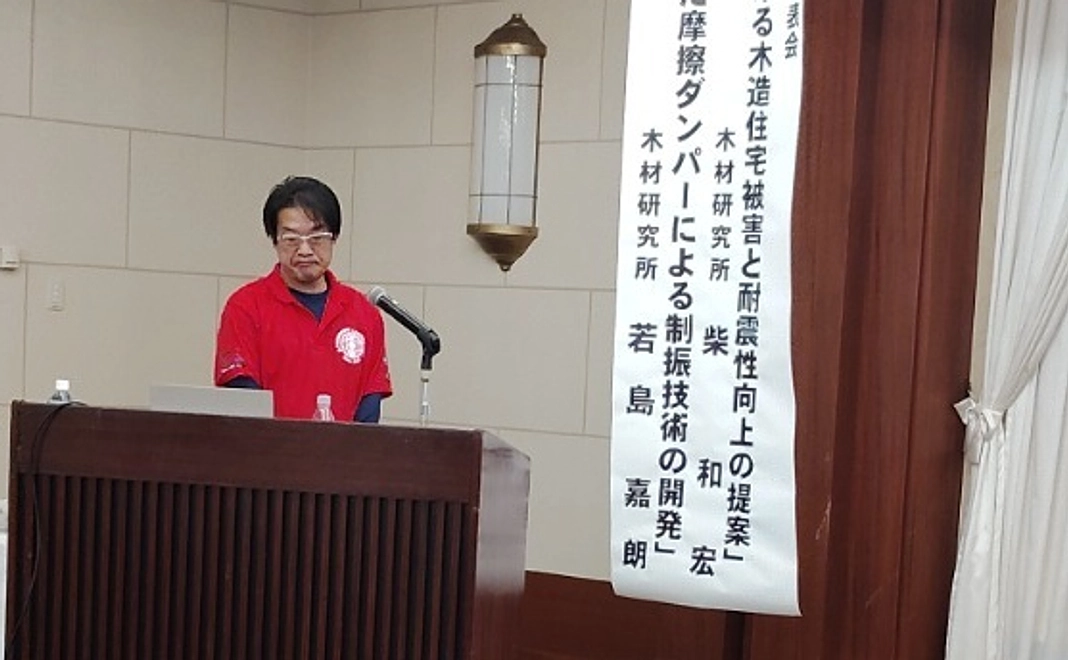

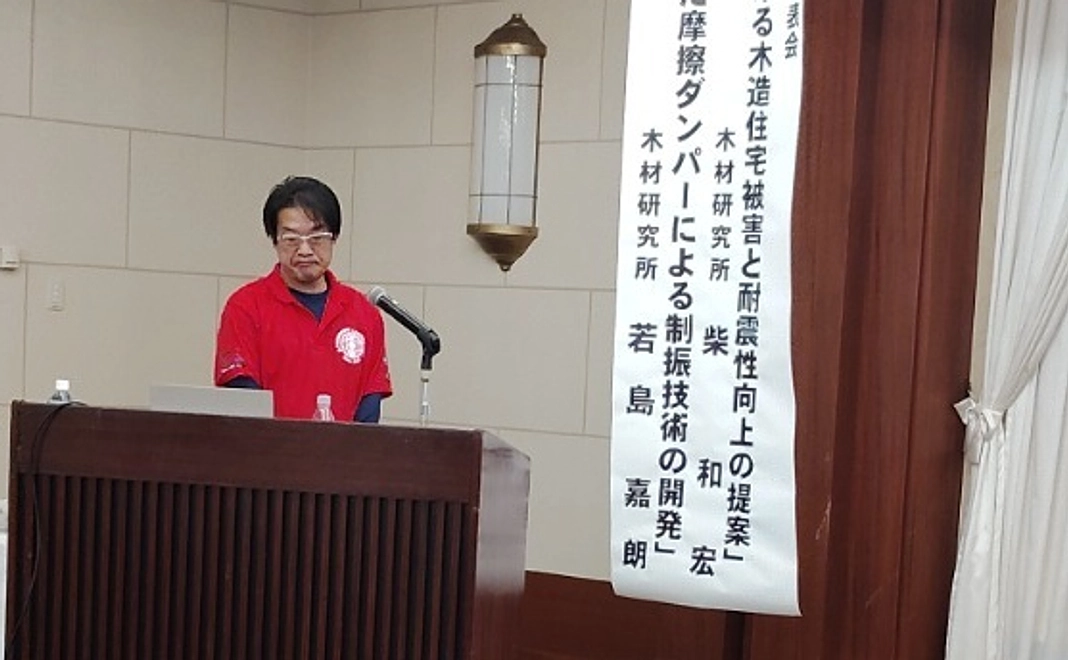

東京理科大学 高橋治教授の講演会開催(全国何処へでも)

お礼のメールと東京理科大学高橋治教授の講演開催を3回まで開催できるリターンです。

高橋治教授構造設計の専門家であり、発明家でもあります。

※有効期限は2026年3月末です。

※交通費+宿泊費は別途費用が掛かりますのでご了承ください。

※発送完了予定月までに、サービス内容や日程調整の方法などの詳細についてメールにてご連絡いたします。

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 3

- 発送完了予定月

- 2025年11月

3,000円+システム利用料

感謝のメール①

感謝のメールを送らせていただきます。

- 申込数

- 7

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

150,000円+システム利用料

東京理科大学 高橋治教授の講演会開催(全国何処へでも)

お礼のメールと東京理科大学高橋治教授の講演開催を3回まで開催できるリターンです。

高橋治教授構造設計の専門家であり、発明家でもあります。

※有効期限は2026年3月末です。

※交通費+宿泊費は別途費用が掛かりますのでご了承ください。

※発送完了予定月までに、サービス内容や日程調整の方法などの詳細についてメールにてご連絡いたします。

- 申込数

- 0

- 在庫数

- 3

- 発送完了予定月

- 2025年11月

3,000円+システム利用料

感謝のメール①

感謝のメールを送らせていただきます。

- 申込数

- 7

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2025年9月

1 ~ 1/ 26

このページを見た人はこんなプロジェクトもチェックしています

公益社団法人Civic Force

公益社団法人Civic Force

ピースウィンズ・ジャパン

ピースウィンズ・ジャパン

知多半島総合医療機構

知多半島総合医療機構

しまひこ

しまひこ

一般財団法人未来応援奨学金にいがた

一般財団法人未来応援奨学金にいがた

認定NPO法人シャイン・オン・キッズ

認定NPO法人シャイン・オン・キッズ

日本介助犬福祉協会

日本介助犬福祉協会

【静岡県竜巻】緊急支援を開始!被災地を応援してください

56%

- 現在

- 568,000円

- 寄付者

- 69人

- 残り

- 20日

【緊急支援|大分市 大規模火災へのご支援を】

#医療・福祉

244%

- 現在

- 2,444,000円

- 寄付者

- 293人

- 残り

- 41日

助かる命に駆けつけたい。1秒でも、早く。ドクターカー更新へご寄付を

#医療・福祉

1%

- 現在

- 279,000円

- 寄付者

- 35人

- 残り

- 85日

介護タクシーを開業したい!

16%

- 現在

- 167,000円

- 支援者

- 17人

- 残り

- 36日

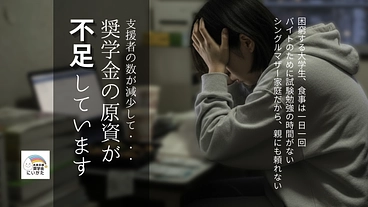

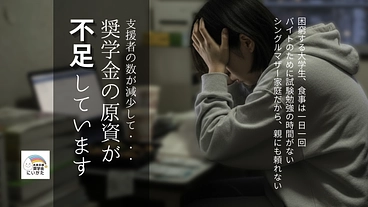

奨学金の原資が不足しています│未来応援奨学金にいがた2025

57%

- 現在

- 1,726,000円

- 支援者

- 89人

- 残り

- 29日

入院する子どもたちを笑顔に!ファシリティドッグ育成基金2025

#子ども・教育

22%

- 現在

- 6,818,000円

- 支援者

- 543人

- 残り

- 25日

#みんなで届ける介助犬|介助犬と共に笑顔で暮らせる人を増やしたい。

7%

- 現在

- 611,000円

- 寄付者

- 71人

- 残り

- 34日

最近見たプロジェクト

平野 壮

平野 壮

JPCC in FUKUI 実行委員会

JPCC in FUKUI 実行委員会

彦根市立病院

彦根市立病院

Criacao Shinjuku/クリアソン新宿

Criacao Shinjuku/クリアソン新宿

こじかキッチン代表 野中 俊宏

こじかキッチン代表 野中 俊宏

yosu

yosu

こうのす共生病院

こうのす共生病院

成立

ファンの皆様と一緒に録音スタジオを作りたい!

104%

- 支援総額

- 895,000円

- 支援者

- 61人

- 終了日

- 1/9

成立

福井県初のJPCゴルフトーナメント!選手と地域でつくるトーナメント

109%

- 支援総額

- 5,485,000円

- 支援者

- 127人

- 終了日

- 6/30

成立

湖東に安心とぬくもりを。医療体制強化のため、MRI更新にご支援を

144%

- 寄付総額

- 21,736,261円

- 寄付者

- 251人

- 終了日

- 10/31

成立

コロナ禍に立ち向かう新宿の飲食店に、今、支援のパスをお願いします!

115%

- 支援総額

- 1,158,000円

- 支援者

- 162人

- 終了日

- 3/9

成立

多くの要望が寄せられている菓子製造可能なシェアキッチンを実現したい

184%

- 支援総額

- 553,000円

- 支援者

- 49人

- 終了日

- 6/13

成立

優しい歌で医療福祉に貢献し、神経難病研究に寄付したい!

83%

- 支援総額

- 3,332,000円

- 支援者

- 157人

- 終了日

- 8/8

成立

おせっかいが街を救う!?未来を創る病院プロジェクト!

129%

- 支援総額

- 7,747,000円

- 支援者

- 105人

- 終了日

- 4/30