支援総額

目標金額 3,700,000円

- 支援者

- 191人

- 募集終了日

- 2023年6月30日

【コラム】ベートーヴェンの交響曲第九番:演奏の歴史と曲の持つ意味 1.「いつ」作曲されたのか

みなさんこんにちは!「住民と公衆衛生学会で第九を歌う会」事務局です。

今日から何回かに分けて、

そもそも「第九」って何なの?とか、

「第九」ってどんな意味が込められている/込められてきたの?とか、

公衆衛生学会で「第九」ってどんな意味があるの?とか、

プロジェクト本文であらましは触れられたものの、詳しくはお伝え出来なかった内容についてちょっとずつ触れていけたらと思います。

とはいえ。

音楽的には素人も同然の私たちです。お詳しい方からすれば「それは違うぞ…!」と思うような内容を書いてしまうこともあるかもしれませんが、なるべく温かく見守って頂けたら幸いです。

よろしければ、事務局による他のコラムもぜひごらんください。

*************************

演奏会場について:感染対策のこと、この会場で演奏することの意義とは?

https://readyfor.jp/projects/tsukubadai9/announcements/267241

*************************

さて、ここからは以下のような構成で小記事の更新を計画しています。とはいえ以下は、いずれも本が何冊も書けるようなテーマです。筆者の力と時間が不足している感は否めません。

====================================

■「第九」って何なの?■

1. 「いつ」作曲されたのか?

2. 「何が」描かれているの?/「どこが」凄いのか?

■「第九」演奏の歴史と今回の試み■

3. あらまし(日本・諸外国をみながら)

4. 市民参加の合唱はいつから?

5. 公衆衛生学会で第九を歌うということ

====================================

すでに研究者たちの労作が多数あり、ここからのコラムはそれらを参照しながら、私たちの公衆衛生学会で第九を歌うという試みにつながっている背景をお示しし、併せて筆者(事務局の中の人)が考えるこの試みの意義について述べていけたらと考えています。

では今日はまず、1. 「いつ」作曲されたのか? をみていきたいと思います。

1. 「いつ」作曲されたのか? ―時代背景と本人の思いを探る

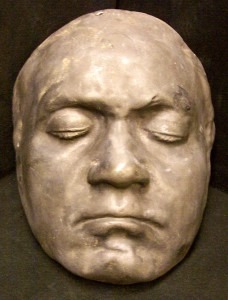

https://interlude.hk/life-in-death-anecdotes/より引用

今回は、まず『ベートーヴェンが「第九」を書いていたのは一体どんな時代だったのか?』を紹介し、ベートーヴェンの個人史にも簡単に触れつつ、第九が書かれた背景にある時代や本人の思っていたであろうことについて考えていこうと思います。

肖像画なら日本中の人が一度は見たことがあるベートーヴェン。「ジャジャジャ、ジャーン」という例の「運命」(交響曲第五番)のテーマなら一度はどこかで聞いたことがあるはずのベートーヴェン。

教科書的には「楽聖」と呼ばれており、人生に降りかかる苦難を受け止め、乗り越え、克服し、本人の手紙にもあるような「苦悩を通じて歓喜へ」という見事な人生を生き、作曲を通じて表現した、クラシック音楽史上最初の「芸術家」!……ということになっています。

確かにそういう面もかなりあるのですが、同時代の人の証言や本人の手紙を総合すると

・仲良くなるとユーモアがあり文学的な教養もしっかりしており、涙もろくて非常に友情にあつい

・他方、いったん気に入らないことがあってスイッチが入ると場所も相手も構わずに怒鳴り散らしたりするが、翌日しおれきって詫びを入れてくる(ので怒るに怒れない)

・音楽的な理解者にはとても優しく親切

・弟子の演奏のミスタッチはそんなに咎めないが音楽的な表現が足りない演奏をすると本気で怒る

・身の周りに全く気を使わないため、部屋も服もボロボロにし放題。パトロンがこっそりタンスの中身を新しく取り替えたりしている

・なぜかコーヒーの豆の数は必ず厳密に数えて淹れる

・非常に恋愛体質

…とまあ、周りにいたら中々大変かなという人だったようですが、なんやかんや友人が(入れ替わりつつも)絶えることだけはなかったようです。また、存命中から作曲とピアノ演奏の大家としてかなり有名な存在、もっといえば大音楽家としての尊敬を受けてもおりました。

さて、この人が書いた人生最後の交響曲となったのが交響曲第九番ですが、実は本格的に作曲されていたのは今からまさにちょうど200年前に当たります。

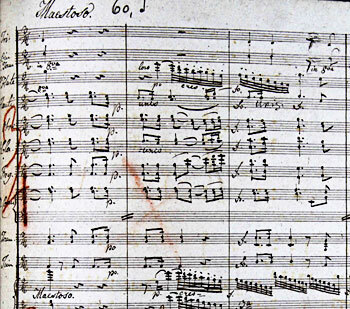

ベートーヴェンが「第九」の元となるシラーの詩「歓喜に寄せて」に触れたのはずっと前の若い頃でしたが、合唱部分のメロディ、いわゆる歓喜の主題が現存するメモに初めて登場したのは1822年のことでした。それから約2年を経て、1824年2月ごろスコアがまとまり、5月に初演されました。

ですから今年は第九初演の199年目に当たります。惜しい……

気を取り直して、今からちょうど200年前の1823年、52歳のベートーヴェンは第九の作曲にかかりきりでした(1)。交響曲に合唱を加えようとして、そもそも加えようかどうしようか迷っていたようなのですが、最終的に

「それでもやはり、歓びよ美しいの合唱を(入れよう)」

という決意をスケッチ(=構想メモ)に書き込んだのが6月か7月だそうなので、ちょうど200年前の今頃、第九が今の形をとることが決まったということになります(2)。

http://journal.juilliard.edu/journal/1309/beethoven-9th-manuscripts-displayedから引用

余談ながら同じ時代の有名作曲家たちの動向をかいつまんで言うと、美食家として「牛ヒレ肉のロッシーニ風」にも名前を残しているオペラ作曲家ロッシーニが大人気を博しており、シューベルトが歌曲集「美しい水車小屋の娘」を書き上げて後期のピアノソナタを書き始めようという頃で、12歳のショパン少年はワルシャワで最初の師と仰いだエルスネルから作曲法を学び始めたところ、ヨハン・シュトラウス1世(父)は19歳でワルツの作曲と演奏に励んでいました。

ちなみにベートーヴェンの弟子だったチェルニーはこのころ11歳のリストを弟子にとっていましたが、この年ちょうどリストはチェルニーに連れられてベートーヴェン宅を訪れ、演奏を聞かせて頭をなでてもらったのだそうです。

ちなみにそのとき日本は文政六年で、十一代将軍徳川家斉の治世でした。「文化・文政期」という経済・文化的発展を遂げた時代にあたります。貨幣経済の浸透など少しずつ社会の変化を余儀なくされつつも、大筋では天保大飢饉や黒船来航に至る前の平和と安定を享受していました。

この年にシーボルトがオランダからやってきて、勝海舟が生まれたのだそうです。前年には(戦前「第九」を日本に紹介するときに、その位置づけや知名度を説明するためしばしば引き合いに出されることがあった(3))歌舞伎の「仮名手本忠臣蔵」の初演があったことが知られています。

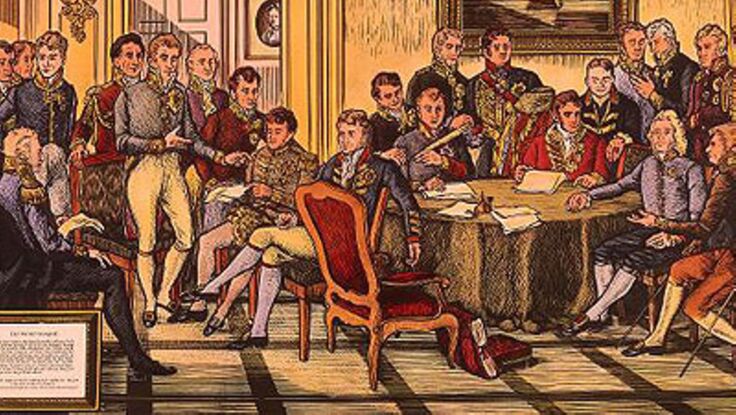

さて、ヨーロッパに戻ってこの時代を政治史的におさらいしましょう。1823年という年はフランス革命の勃発(1789年~)からナポレオン戦争の嵐が吹き荒れた一大動乱期(~1815年)のすぐ後にあたります。この間ほぼ全ての時期でベートーヴェンはウィーンに住んでおり、ウィーンは一時ナポレオンのフランス軍に占領されるなどの影響を受けました。1814年から15年までのウィーン会議で、ヨーロッパ各国の領土や政治体制はとにかくいったんできるだけフランス革命前の状態へ戻すことが決まっており、この頃はオーストリア帝国全体が宰相メッテルニヒの統治下で一応の安定を取り戻していました。

しかし安定はしたものの、それは政治的な抑圧と引き換えでした。

ドイツ・オーストリアを含むヨーロッパ各地で、フランス革命の影響を受けて個人の自由・政治的権利や(既存の貴族の領地や小国の範囲を超えた)より大きな範囲での国家の統一を求める運動(いわゆるナショナリズムの勃興)が大学や学生などを中心に起こっていました。

一方でフランス革命とナポレオン戦争であまりにも多くの血が流れたこともあり(革命側による大量虐殺と呼んでよい事態が、ごく普通の市民に対してさえも数多く起こったことが知られていますが、ここでは詳しく触れません)、多民族を支配下においてとにかく社会を安定させる必要や、既存の身分・政治秩序を守る必要に駆られていたオーストリアは、個人の自由や民族的統一を求めるような運動、言論、表現を逐一制限する立場にありました。

1819年には学生運動の伸張に対抗してドイツ語圏の各国とともにカールスバート決議を採択し、個人の自由やドイツ統一を主張する学生組合の解散、出版物の検閲、取り締まりのための警察の設立を決め、自由主義やナショナリズムを唱える者を厳しく弾圧するようになります。

https://ghdi.ghi-dc.org/sub_image.cfm?image_id=426&language=germanから引用

ベートーヴェンといえば若いころからフランス革命が掲げた「自由・平等・博愛」というスローガンに共鳴していたことは広く知られていますが、このような時代の流れ(第九の歌詞では"die Mode"という単語が出てきます)にどんな思いを抱いていたかを直接知るすべはありません。しかし、ベートーヴェンにまつわる以下のような史実を列挙すると、単純ならざる気持ちを抱いていたことは推察できるかもしれません。

〇生まれ育ったボンの街は元々啓蒙主義による自由な雰囲気の統治下にあり、ベートーヴェンもボン大学の聴講生となって当時としてはかなり進歩的な思想に触れていたこと

〇自分の音楽を理解して資金援助してくれる貴族たちとは終生好意的な関係を保ったこと(※)

〇フランス革命の掲げた理想を擁護すると思われていたナポレオンが皇帝に即位し、個人の自由が後退せざるを得なかったこと(1804年)

〇「革命を輸出する」としていたナポレオンの軍隊がウィーンを2回占領し、親しくしていた貴族たち・友人たちとの一時的な別離を余儀なくされたばかりか、自分も砲撃を逃れて地下室に逃げ込まざるを得なかったこと(1809年)

〇ナポレオンの敗戦に際して書いた管弦楽曲「ウェリントンの勝利」(いわゆる戦争交響曲)やその他自分の作品がウィーン会議(後々の政治的抑圧につながる枠組みがここで決まった)に付随した演奏会で大喝采を浴びたこと(1815年)

〇「第九」作曲当時、メッテルニヒ統治下の政府の検閲は音楽にも及んでおり、内容によっては歌詞・タイトルの差し替えや出版停止を余儀なくされ、場合によっては逮捕される可能性もあったこと

(※)ただし、弟子兼パトロンだったルドルフ大公(オーストリア皇帝の弟)に「(前略)音楽の創造者と人間を幸福にする者は、現在の君主国家ではこれまでに求めることはできませんでした(後略)」などと平気で私信に書いて送るようなところはありました(4)。どうやら「ベートーヴェンだからしょうがない」的に済まされていたようです。

ちなみにルドルフ大公は死ぬまでベートーヴェンへの資金援助を絶やさなかった数少ないパトロンの一人でもありました。

…いかがでしょうか。少々(…だいぶ?)長くなりましたが、ごく大雑把にまとめるなら、自由や平等を求め人間の理性による進歩を目指した運動や思想がフランス革命に収斂し、いったんは理想の実現につながるとも思われた革命も多大な犠牲を生み、最終的にナポレオンと戦争の時代に突入して、10年かけて平和が成ったと思ったら政治的な抑圧が強まっていた時代に「第九」が書かれた、ということになるでしょうか。

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%AD%E3%82%AA%E3%82%B9%E5%B3%B6%E3%81%AE%E8%99%90%E6%AE%BAから引用

ごく単純に革命が素晴らしいとか、あるいは自由が素晴らしいんだというだけでなくて、その実現のために払われた膨大な努力やエネルギーにも関わらず、不幸すぎる結末を招くこともあったり、また結局はいったん個人の自由や権利を目指す流れが断ち切られてしまい、後世からは保守反動とさえ呼ばれるような状況になって、さてこれからどうなるのか、という時代だったと言ってもよいかもしれません。

この中でもなお、ベートーヴェンはシラーの「歓喜に寄せて」、簡単に紹介するなら「歓喜」というキーワードを起点に自由、平等、同胞愛、抑圧からの解放など様々な概念をつぎつぎに描いていっているこの詩を、自分にとても近しいものだと感じていたのだろうと思います。

ボン時代の若い頃の作品をみると「歓喜に寄せて」からの引用や、影響を受けたと思われる譜例がみられます(5)。自分も周りもある種の流行歌的に口ずさんでいた、好きな詩ではあったのでしょう。

また後年、第九の作曲より以前にも、この詩に当てるメロディのスケッチが唐突に書かれていたこともあります(5)。唯一のオペラ「フィデリオ」にも明らかに「歓喜に寄せて」からの引用と思われる歌詞が登場します。

この詩の中にある訴えるべき、音楽として問い直すべきものを、恐らくは深く追求しようと長年世相を目にしながらあたためていたのではないでしょうか。そのことが「第九」の作曲につながったのではないかと思います。

わかりやすい結論を急ぐのは避けようと思うのですが、「第九」の合唱部分の核心となる目的が、詩に書かれた通りのいわゆる「歓喜」の力を、ある種、密度を高めた状態で表現することにあるのは確実な点だと思います(「歓喜」って何ですかというテーマも次の記事から触れていこうと思います)。

また、ベートーヴェンは「歓喜」を歌うことを通じて、身分も国も問わないような人々の団結とか、演奏を通じてある種の共同体を作っていくとか、様々な信条や仕掛けを織り込んでいます(この振れ幅の広さが「第九」受容と演奏の歴史に大小善悪様々な波を立ててゆきます)。

「歓喜」の力を合唱で表現するという曲がオーケストラの演奏を伴う曲として、大規模な交響曲の最終楽章として書かれた背景はに、上記のごとく19世紀前半の戦争の時代だとか、その後に続いたかなり抑圧的な政治・社会状況があったことは、「第九」を知るうえで押さえておかなければいけないポイントだと思います。

またこのポイントはBLMとかウクライナの戦争などといったここ数年の各種の出来事によって、幸か不幸か現代を生きる私たちにとっても理解しやすくなってきてしまったのではないかとも思います。

背景を知るために、全体の前置きだというのにずいぶん重い話になってしまいました。次からはようやく「第九」の内容に踏み込んでいこうと思います。

(住民と公衆衛生学会で第九を歌う会 事務局・中野)

【コラム】ベートーヴェンの交響曲第九番 2.「何が」描かれているの?/「どこが」凄いのか:その1 へ続く

〈参考文献〉

(1) ベートーヴェン書簡選集 下(1978)小松雄一郎訳編、音楽之友社

(2) 「歓喜に寄せて」の物語 シラーとベートーヴェンの『第九』〔改訂版〕(2018)矢羽々崇著、現代書館

(3) 日本の「第九」:合唱が社会を変える(2022)矢羽々崇著、白水社

(4) 〈第九〉誕生 1824年のヨーロッパ(2013)ハーヴェイ・サックス著、後藤菜穂子訳、春秋社

(5) ベートーヴェン第九 フランス大革命に生きる(1979)小松雄一郎著、彦書房

リターン

3,000円+システム利用料

個人向け|3000円コース

・お礼のメッセージ

- 申込数

- 83

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年11月

10,000円+システム利用料

個人向け|招待券付10,000円コース(5名限定)

・お礼のメッセージ

・第82回公衆衛生学会合唱イベント優待席(立見)へのご招待

5名限定

▼合唱イベント詳細

日時: 2023年11月1日午後5時より

会場: つくば国際会議場

※会場への交通費は自己負担となります。

- 申込数

- 5

- 在庫数

- 完売

- 発送完了予定月

- 2023年11月

3,000円+システム利用料

個人向け|3000円コース

・お礼のメッセージ

- 申込数

- 83

- 在庫数

- 制限なし

- 発送完了予定月

- 2023年11月

10,000円+システム利用料

個人向け|招待券付10,000円コース(5名限定)

・お礼のメッセージ

・第82回公衆衛生学会合唱イベント優待席(立見)へのご招待

5名限定

▼合唱イベント詳細

日時: 2023年11月1日午後5時より

会場: つくば国際会議場

※会場への交通費は自己負担となります。

- 申込数

- 5

- 在庫数

- 完売

- 発送完了予定月

- 2023年11月

子宮体がん再発後も、妊娠の可能性を守るための挑戦。臨床研究の継続へ

- 現在

- 9,642,000円

- 支援者

- 324人

- 残り

- 24日

残そう、ライチョウ!動物園の次なる挑戦

- 現在

- 1,881,000円

- 支援者

- 73人

- 残り

- 85日

入院する子どもたちを笑顔に!ファシリティドッグ育成基金2025

#子ども・教育

- 現在

- 6,852,000円

- 支援者

- 548人

- 残り

- 25日

ひとつの心室で生きていく。フォンタン手術の患者をみんなで支援したい

- 現在

- 3,435,000円

- 寄付者

- 174人

- 残り

- 29日

東京国立博物館|価値ある文化財を救い出す。源氏物語図屏風、修理へ

#伝統文化

- 現在

- 61,720,000円

- 寄付者

- 2,857人

- 残り

- 29日

コレクション自慢の会 名古屋大学の学生活動にご寄附を

- 現在

- 98,000円

- 寄付者

- 10人

- 残り

- 8日

絶滅の危機に瀕しているシマアオジ 彼らのいる景色を取り戻したい

#国際協力

- 現在

- 4,219,000円

- 寄付者

- 351人

- 残り

- 11時間

三崎から新たな一歩を踏み出す「マリールゥのパンケーキミックス」

- 支援総額

- 3,771,000円

- 支援者

- 314人

- 終了日

- 9/15

20才の挑戦!!宮城から世界へ羽ばたくモデルへ CM制作

- 支援総額

- 319,000円

- 支援者

- 11人

- 終了日

- 2/28

【女子大生の挑戦 in ネパール農村】豪雨被害からの農業復興

- 支援総額

- 584,000円

- 支援者

- 88人

- 終了日

- 1/31

地域創生を行い社会問題を解決したい高校2年生の挑戦‼︎

- 支援総額

- 5,000円

- 支援者

- 1人

- 終了日

- 5/10

画家としての次なる夢・fumiakiの公募展受賞を応援してください

- 支援総額

- 36,000円

- 支援者

- 3人

- 終了日

- 10/27

鹿児島大学陸上競技部駅伝強化プロジェクト

- 支援総額

- 1,555,000円

- 支援者

- 141人

- 終了日

- 10/8

医歩:メディカルウォーキングで松戸から日本を健康にする!

- 支援総額

- 1,053,000円

- 支援者

- 62人

- 終了日

- 11/25